含银敷料表征和银的释放及纳米银毒理学研究

- 格式:doc

- 大小:13.76 KB

- 文档页数:3

纳米银在高分子材料中的抗菌性能研究摘要:纳米银作为一种强有效的抗菌剂,已被广泛应用于高分子材料中。

本文综述了纳米银在不同高分子材料中的抗菌性能研究,对其应用领域和机制进行了详细探讨。

结果表明,纳米银能够显著提高高分子材料的抗菌性能,可有效对抗多种细菌,并具有长效的抗菌效果。

然而,应用纳米银也面临一些挑战,如环境风险和生物毒性等。

因此,未来的研究需要深入探索纳米银在高分子材料中的抗菌机制,同时关注其环境安全性,以推动其更广泛而安全的应用。

1. 引言随着抗菌耐药性的增加和公共卫生意识的提高,寻找新型高效抗菌材料成为当今研究的热点。

纳米银由于其较大的比表面积和独特的物理化学性质,被广泛认为是一种潜力巨大的抗菌剂。

纳米银的应用领域众多,尤其在高分子材料中的抗菌性能研究引起了广泛关注。

本文旨在总结纳米银在高分子材料中的抗菌性能研究,探讨纳米银在高分子材料中的应用前景。

2. 纳米银的抗菌性能纳米银具有很强的抗菌活性,可以抑制多种细菌的生长,包括耐药菌株。

纳米银通过释放银离子和直接与细菌交互作用的方式表现出抗菌性能。

研究发现,纳米银能够破坏细菌的细胞膜和核酸,干扰其代谢过程,从而导致细菌的死亡。

此外,纳米银还能抑制细菌的生物膜形成,阻断其在高分子材料表面的生长。

3. 纳米银在高分子材料中的应用纳米银在高分子材料中的抗菌应用广泛,包括医疗器械、包装材料、纺织品等领域。

在医疗器械方面,纳米银被用于制备抗菌涂层,可以有效抑制细菌的生长,降低医院内感染的发生率。

在包装材料方面,纳米银被应用于食品包装,可以延长食品的保鲜期并保持其卫生安全。

在纺织品方面,纳米银能够使纤维表面具有抗菌性能,从而防止细菌滋生和异味产生。

4. 纳米银应用中的挑战和安全性问题尽管纳米银在高分子材料中的抗菌性能得到了广泛认可,但也面临一些挑战和安全性问题。

首先,纳米银的环境风险引起了关注,其释放的银离子可能对环境造成潜在影响。

其次,纳米银具有一定的生物毒性,长期暴露可能对人体健康产生潜在危害。

德湿银敷料的功能主治1. 德湿银敷料的简介德湿银敷料是一种医用敷料,由纯银纤维制成,能够在治疗过程中持续释放微量纳米银离子。

这种敷料具有多种功能主治,可以广泛应用于创面护理领域。

2. 德湿银敷料的功能2.1 抗菌消炎德湿银敷料具有强烈的抗菌活性。

纳米银离子能够破坏细菌细胞壁,抑制细菌生长和繁殖,从而达到抗菌消炎的作用。

该敷料适用于各种感染性伤口,如烧伤、刀伤、溃疡等。

2.2 促进创面愈合德湿银敷料能够加速创面愈合过程。

银离子可以促进细胞增殖和血管生成,改善创面的血液循环,提供充足的氧气和营养物质,从而促使创面更快地愈合。

2.3 减轻疼痛德湿银敷料具有减轻疼痛的效果。

银离子可以通过抑制炎性介质的释放减少伤口组织的炎症反应,缓解创面疼痛,并且能够提供一定的保护屏障,减少外界刺激。

2.4 防止伤口二次感染德湿银敷料能够有效防止伤口的二次感染。

银离子具有广谱抗菌作用,能够杀灭多种病原微生物,包括细菌、真菌和病毒等,从而阻止伤口的感染扩散。

2.5 透气保湿德湿银敷料具有良好的透气性和保湿性。

敷料内部的纤维结构可以提供空气流通通道,保持创面的适宜湿度,促进创面再生。

同时,敷料的透气性可以防止湿疹等皮肤疾病的发生。

2.6 可拆换性德湿银敷料可以进行拆换,并且不会对创面造成二次损伤。

敷料柔软而柔韧,贴合性好,能够有效保护创面,并且方便医生跟踪观察和处理。

3. 应用范围德湿银敷料适用于各种创面护理场景,包括但不限于以下情况:•烧伤•刀伤•压疮•溃疡•湿疹•皮肤擦伤•切口伤口•术后伤口•慢性创面4. 使用方法德湿银敷料使用简便,具体使用方法如下:1.清洗伤口并消毒。

2.确保伤口周围皮肤干燥。

3.将德湿银敷料取出并撕下保护膜。

4.将敷料平贴于伤口上,确保敷料覆盖整个创面。

5.若伤口分泌物较多,可覆盖吸水垫。

6.根据伤口情况,定期更换德湿银敷料。

注意:若创面处于严重感染状态,应先进行相应的抗菌处理,再使用德湿银敷料。

5. 注意事项在使用德湿银敷料时,需注意以下事项:•不可应用于对银过敏或容易过敏的患者。

纳米银的抗菌性研究及其在医疗中的应用摘要:作为一种新型无机抗菌材料,纳米银不仅具备超强的抗菌效果,且对人体更为安全。

本文主要介绍了纳米银抗菌材料的抗菌原理,并介绍了其在医疗方面的应用。

关键字:纳米银、抗菌机理、医疗应用纯银是一种美丽的银白色的金属,它具有很好的延展性,其导电性和传热性在所有的金属中都是最高的,主要用于制合金、焊药、银箔、银盐、化学仪器等,并用于制银币和底银等方面。

自古以来,银就被用于加速伤口愈合、治疗感染、净化水和保存饮料,用银器存放食物,可防止细菌生长,但银离子在溶液中的不稳定性限制了其推广应用。

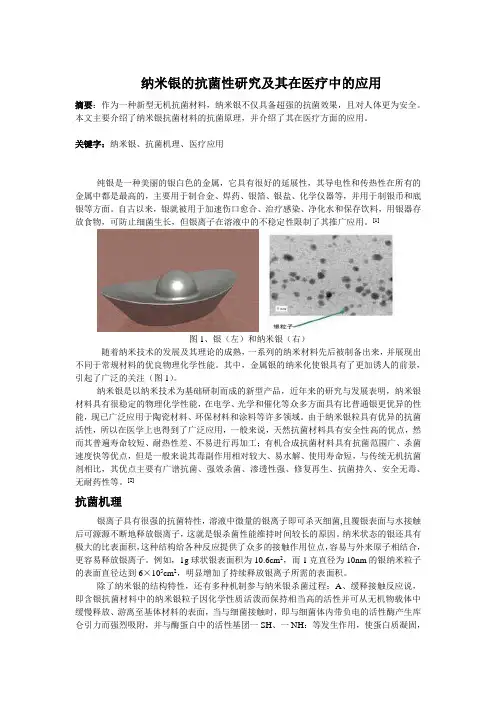

[1]图1、银(左)和纳米银(右)随着纳米技术的发展及其理论的成熟,一系列的纳米材料先后被制备出来,并展现出不同于常规材料的优良物理化学性能。

其中,金属银的纳米化使银具有了更加诱人的前景,引起了广泛的关注(图1)。

纳米银是以纳米技术为基础研制而成的新型产品,近年来的研究与发展表明,纳米银材料具有很稳定的物理化学性能,在电学、光学和催化等众多方面具有比普通银更优异的性能,现已广泛应用于陶瓷材料、环保材料和涂料等许多领域。

由于纳米银粒具有优异的抗菌活性,所以在医学上也得到了广泛应用,一般来说,天然抗菌材料具有安全性高的优点,然而其普遍寿命较短、耐热性差、不易进行再加工;有机合成抗菌材料具有抗菌范围广、杀菌速度快等优点,但是一般来说其毒副作用相对较大、易水解、使用寿命短,与传统无机抗菌剂相比,其优点主要有广谱抗菌、强效杀菌、渗透性强、修复再生、抗菌持久、安全无毒、无耐药性等。

[2]抗菌机理银离子具有很强的抗菌特性,溶液中微量的银离子即可杀灭细菌,且覆银表面与水接触后可源源不断地释放银离子,这就是银杀菌性能维持时间较长的原因。

纳米状态的银还具有极大的比表面积,这种结构给各种反应提供了众多的接触作用位点,容易与外来原子相结合,更容易释放银离子。

例如,1g球状银表面积为10.6cm2,而1克直径为10nm的银纳米粒子的表面直径达到6×105cm2,明显增加了持续释放银离子所需的表面积。

纳米银抗菌原理

纳米银具有出色的抗菌性能,这是由于其独特的抗菌原理。

纳米银颗粒的尺寸通常在1-100纳米之间,这使其具有更大的比表面积,增加了与细菌接触的可能性。

纳米银颗粒表面的银离子可以与细菌表面的硫醚、羧基、磷酸基等物质发生反应,破坏细菌的细胞膜结构,阻止其正常的代谢和生长。

此外,银离子还可以与细菌的DNA结合,干扰其复制和转录过程,导致细菌死亡。

与此同时,纳米银颗粒具有较大的表面能量,可以与细菌的膜表面相互作用,导致细菌膜的损伤和渗漏。

这种渗漏会进一步影响细菌的正常生理功能,导致其死亡。

除了直接破坏细菌的细胞结构和功能外,纳米银还可以通过释放银离子来实现抗菌作用。

银离子可以通过与细菌内的蛋白质和酶反应,干扰其正常的酶活性和代谢过程,从而杀死细菌。

总的来说,纳米银的抗菌原理主要涉及其与细菌表面的相互作用、干扰细菌的膜结构、代谢和DNA复制过程,以及通过释放银离子来杀灭细菌。

这使得纳米银在抗菌领域具有广泛的应用前景。

纳米银在抗菌方面的研究进展摘要:纳米技术是本世纪最有前途的新技术之一,纳米材料被广泛应用于生物、医药、化工及其他工业领域。

纳米颗粒是指直径在1-100nm之间的粒子,也称为超微粒子,纳米材料的优异特性取决于其独特的微观结构,具有小尺寸效应、表面效应、量子尺寸效应和宏观量子隧道效应等,因而显示出不同于常规材料的热、光、电、磁、催化和敏感等特性。

国内、外研究人员将纳米材料和技术与银的特性相结合,研制出纳米银材料应用于各领域,例如建筑涂料、环境净化、医疗、医药、陶瓷、塑料、纸制品、纺织品、化妆品等领域,主要是运用了纳米银独特的抗菌性能和抗菌机制[1]。

关键词:纳米银;抗菌;应用1 纳米银的抗菌机理有关纳米银抗菌作用机制,Dibro等认为,纳米银的作用方式与银离子相似,但它们的有效浓度不同,纳米银是在纳摩尔水平,而银离子是在微摩尔水平。

因此,纳米银的抗菌性能尤其对致病的的杆菌、球菌、丝菌的杀灭作用远远大于传统的银离子杀菌剂。

纳米银微粒可杀死细菌、真菌、支原体、衣原体等致病微生物。

通常纳米银颗粒直径(10-100nm)极其微小,独特的小尺寸效应和表面效应可以轻易地进入病原体,与菌体中酶蛋白质巯基(-SH)迅速结合;一些以巯基(-SH)为必要基团的酶便失去活力,使致病菌不能代谢而死亡,从而达到杀菌、修复组织、促进伤口愈合的作用。

Lok等[2]将大肠杆菌短期暴露在纳米银中,运用蛋白质组学分析纳米银的抗菌机制。

结果显示,纳米银会导致包膜蛋白前体的积累,大肠杆菌细胞膜被破坏,降低其膜电位,细胞内ATP 水平降低。

纳米银的抗菌作用是一种同时作用于细菌细胞内、外的复杂机制。

纳米银通过与外膜屏障成分的作用对细胞膜结构和功能构成破坏和扰动,改变膜电势和膜的渗透性,导致细胞的离子转运体系被打乱;纳米银还可以进入细胞内,使细胞内钾和磷酸盐等流失以及细胞内ATP大量水解、水平急速降低等;还可能与致病微生物中的DNA结合,导致DNA结构变性,抑制DNA复制;纳米银还会诱导产生超氧化物自由基和其他活性氧自由基,进而导致细胞的氧化应激、细胞膜损伤;纳米银在含水环境中可以释放银离子,易与一系列带负电荷的分子结合,从而干扰微生物正常的生理过程;此外,纳米银又是非抗生素类抗菌剂,细菌对银离子不产生耐药性,是一种长效的抗菌剂。

《纳米银抗菌敷料用于皮肤浅表脓肿切开引流术后伤口换药效果研究》摘要:观察纳米银医用抗菌敷料和凡士林纱条在皮肤浅表脓肿切开引流术后伤口换药效果,本研究旨在观察纳米银抗菌敷料用于浅表脓肿切开引流术后伤口换药的效果,为临床实践提供科学依据,本研究结果显示,纳米银抗菌敷料用于皮肤浅表脓肿切开引流术后伤口换药效果明显优于凡士林纱条,患者伤口渗出减少时间、伤口愈合时间均明显缩短,换药次数明显减少杨静平王宝钢【摘要】目的观察纳米银医用抗菌敷料和凡士林纱条在皮肤浅表脓肿切开引流术后伤口换药效果。

方法采用回顾性研究的方法,将某医院外科门诊从2014年4月~2015年2月的86例皮肤浅表脓肿切开引流术后患者分为试验组和对照组,试验组采用纳米银抗菌敷料换药,对照组采用凡士林纱条换药,比较两组伤口渗出减少时间、伤口愈合时间及换药次数的差异。

结果试验组渗出减少时间明显少于对照组,差异有统计学意义(P﹤0.01),试验组伤口愈合时间与换药次数明显少于对照组,差异有统计学意义(P﹤0.05)。

结论纳米银抗菌敷料在用于皮肤浅表脓肿切开引流术后换药中明显优于凡士林纱条,可推荐临床使用。

【关键词】纳米银抗菌敷料切开引流伤口换药浅表脓肿是由于多个相邻的毛囊及其所属皮脂腺或汗腺的急性化脓性感染或皮脂腺囊肿感染而形成[1]。

目前外科门诊做切开引流的病人主要是疖、痈及皮脂腺囊肿并发感染的病人。

传统多采用凡士林纱条作为皮肤浅表脓肿切开引流术后伤口换药的敷料,但发现凡士林纱条不能吸收渗液,使周围皮肤浸渍;周围皮肤易出现渗出性炎症;而且肉芽易长入纱布网眼内,揭去敷料时,损伤新生组织引起疼痛、渗血,影响伤口的愈合[2]。

本研究旨在观察纳米银抗菌敷料用于浅表脓肿切开引流术后伤口换药的效果,为临床实践提供科学依据。

1 对象与方法1.1 研究对象选择某医院外科门诊从2014年4月~2015年2月皮肤浅表脓肿切开引流术后伤口换药的病人86例为研究对象。

研究对象的入选标准为:年龄大于18岁,临床资料完整的疖、痈及皮脂腺囊肿并发感染病人。

银离子抗菌敷料的银离子释放研究袁秦;黄敏菊;冯芷媚;曾志雄;李继彦【摘要】功能性敷料因其良好的性能而备受临床重视,但很多功能性敷料的检测尚完善.本文以含银敷料为研究对象,选择常规模拟体液作为浸泡介质,考察了不同换液方式对敷料中银离子释放的影响.通过释放结果的对比,说明实验设计对检测结果的影响.医疗器械的检验应该综合考虑临床和实验可操作性等因素.【期刊名称】《中国医疗器械信息》【年(卷),期】2017(023)008【总页数】3页(P1-2,6)【关键词】含银敷料;释放;评价【作者】袁秦;黄敏菊;冯芷媚;曾志雄;李继彦【作者单位】国家食品药品监督管理总局广州医疗器械质量监督检验中心广东广州 510663;国家食品药品监督管理总局广州医疗器械质量监督检验中心广东广州510663;国家食品药品监督管理总局广州医疗器械质量监督检验中心广东广州510663;国家食品药品监督管理总局广州医疗器械质量监督检验中心广东广州510663;国家食品药品监督管理总局广州医疗器械质量监督检验中心广东广州510663【正文语种】中文【中图分类】R318.08在抗感染敷料产品的技术标准方面,国际上目前还没有统一的产品标准。

这与此类产品的多样性和各公司追求产品的独特性是分不开的。

在普通现代伤口敷料(没有抗感染功能)方面,英国药典1995中关于海藻酸钙敷料的规定是目前国际上普遍公认的这类产品标准。

而抗菌成份对人体的安全性和抗菌作用的有效性成为标准要解决的最关键问题。

银的化学性质虽然稳定,但却具有良好的抗菌作用。

1954年首个含银的抗菌材料在美国成功注册[1],由于银离子优异的广谱抗菌能力,被广泛的应用到医疗、化妆品和食品包装等领域。

含银的创伤敷料起初在伤口护理方面取得了不错的效果,但随着研究的进一步深入,一些研究者发现无论是纳米银颗粒还是磷酸锆钠银都容易进入人体,引发疾病。

因此银离子释放的评价方法对于含银医疗器械的检测就显得尤为重要,本文以银离子敷料为研究对象,对比了两种浸泡方式对银离子释放结果的影响。

纳米银的应用原理简介纳米银是指粒径在1-100纳米范围内的银纳米颗粒,由于其具有较大的比表面积和优异的抗菌性能,被广泛应用于各个领域。

本文将探讨纳米银的应用原理及其在不同领域中的具体应用。

抗菌原理纳米银的抗菌原理主要包括两个方面:表面效应和离子效应。

•表面效应:由于纳米银具有较大的比表面积,其表面会与周围环境中的氧、水和有机物等发生反应,释放出银离子。

这些银离子能与细菌的蛋白质、DNA等结合,破坏其代谢和生长,从而达到抗菌的效果。

•离子效应:纳米银在溶液中可以释放出大量的银离子,这些离子能够靶向细菌的细胞膜破坏其结构,导致细胞死亡。

与常规抗菌药物不同,纳米银抗菌没有明显的选择性,几乎可以对抗各种细菌,包括耐药菌株。

医疗领域的应用纳米银在医疗领域的应用主要体现在以下几个方面:1.医用材料:纳米银可以制备成纤维状、膜状或涂层形式的医用材料,如纺丝纳米银纤维、纳米银膜和纳米银涂层。

这些材料具有较强的抗菌活性,可以应用于敷料、导管、植入物等医疗器械,用于预防和治疗感染。

2.药物传输系统:纳米银具有较好的药物负载能力,可以将药物吸附或包裹在表面,实现药物的控释。

这种纳米银药物传输系统可以在抗菌的同时,将药物精准输送到感染部位,提高药物的疗效。

3.消毒:纳米银的抗菌性能非常强大,可以用于消毒。

例如,纳米银溶液可以作为靶向细菌的喷雾剂,用于病房、手术室、医疗设备等环境的消毒,有效降低交叉感染的风险。

环境治理领域的应用纳米银在环境治理领域的应用主要集中在以下几个方面:1.水处理:纳米银能够高效杀灭水中的病原微生物,如大肠杆菌、沙门氏菌等。

因此,纳米银可以应用于饮用水、游泳池水等水体的净化处理,保障公众健康和水资源的安全。

2.空气净化:纳米银在空气中具有卓越的抗菌性能,可以杀灭空气中的细菌、病毒等微生物,降低空气污染对健康的影响。

因此,纳米银可以用于空调过滤网、空气净化器等空气净化设备的制造。

3.农业保护:纳米银可以用于制备农药和肥料,提高作物的抗病能力,减少农药使用量,避免对环境的污染。

纳⽶银有哪些特点及主要危害 纳⽶银是将粒径做到纳⽶级的⾦属银单质。

纳⽶银也是有⼀定的特点及主要危害的。

以下是由店铺整理的纳⽶银的内容,希望⼤家喜欢! 纳⽶银的简介 纳⽶银粒径⼤多在25纳⽶左右,对⼤肠杆菌、淋球菌、沙眼⾐原体等数⼗种致病微⽣物都有强烈的抑制和杀灭作⽤,⽽且不会产⽣耐药性。

⽤纳⽶银和精梳棉纤维制成的棉袜,具备很好的抗菌防臭的效果。

纳⽶银的特点 纳⽶银粒⼦由于其良好的导电性,使其在微电⼦领域占有极其重要的地位。

纳⽶银粒⼦的表⾯效应、量⼦尺⼨效应等,使其还具有⼀些特殊的⽤途,如表⾯增强拉曼应⽤、医学应⽤等。

1、纳⽶银是粉末状银单质,粒径⼩于100nm,⼀般在25-50nm之间。

2、纳⽶银的性能与其粒径有直接关系。

研究发现,粒径越⼩,杀菌性能越强。

纳⽶银的应⽤领域 ⾼端银浆(胶) ⽚式元件外电极⽤浆,厚膜集成电路⽤浆,太阳能电池板电极⽤浆,LED芯⽚封装⽤导电银胶,⽤做⾼温烧结型导电银浆和低聚物导电银浆,应⽤于印刷电⼦器件的导电油墨等 导电涂层 滤波器⽤⾼档图层,磁管电容器⽤银图层,低温烧结电糊及介电糊 医疗领域 抗菌类医药及医疗器械,抗菌塑料及橡胶制品,抗菌纺织品及服装鞋袜,抗菌涂料、陶瓷和玻璃,绿⾊抗菌涂料 绿⾊家电及家具产品 家电⽤防静电、杀菌涂层,除臭、抗菌薄膜等 催化材料 ⼄烯氧化反应催化剂,燃料电池⽤负载型银催化剂 新能源 热交换材料,⾼档电⼦元件电极材料 电镀⼯业 ⽤于⾦电铸的银涂敷材料 产品特点 短期内洗涤不影响其功能;具有天然⾊彩,可调配颜⾊,应⽤后不影响染⾊、可完全替代铅系、锡系焊接、长期使⽤纳⽶银抗菌会在⽣物体内形成银沉积会对⽣物,⼈体产⽣不良影响,沉积过多甚⾄会有明显中毒现象、纳⽶银挥发到环境中也会对⽣态有⼀定影响,会杀灭环境中的有益菌体,塑料制品中的纳⽶银析出完之后就不再具有杀菌功能,时间⼀般在三个⽉到半年不等,长期使⽤会对⾝体有害,引起中毒症状,影响⾝体发育。

纳米银毒理学研究进展邓芙蓉;魏红英;郭新彪【摘要】纳米银因其优越的抗菌性能被广泛应用于环境、农业、医药等领域.以往的研究从体内试验和体外试验方面对纳米银的健康影响及其作用机制进行了探讨,然而,由于研究设计或研究条件等方面的限制,以往的研究结果仍存在一些不足,迄今为止,有关纳米银对健康的影响及其作用机制仍不很清楚.综述了近年来在纳米银毒理学研究方面所取得的进展以及目前研究中的不足,并展望了未来研究的方向.【期刊名称】《环境工程技术学报》【年(卷),期】2011(001)005【总页数】5页(P420-424)【关键词】纳米技术;纳米银;毒理学;进展【作者】邓芙蓉;魏红英;郭新彪【作者单位】北京大学公共卫生学院,北京100191;北京大学公共卫生学院,北京100191;北京大学公共卫生学院,北京100191【正文语种】中文【中图分类】X171.5纳米材料是指在三维尺度上至少有一维尺度小于100 nm的物质。

纳米级粒径使这些物质具有与大颗粒不同的理化特性,其具有更大的比表面积,具备更大的反应活性。

纳米银是以纳米技术为基础研制而成的新型纳米材料,因其优越的抗菌性能,被广泛用于医疗、食品、纺织、水质净化等领域[1-2]。

日益增加的纳米银的使用逐渐引起大家对其造成的环境危害的重视。

最近一项研究揭示,银在洗涮过程中很容易渗漏到废水当中,从而破坏废水处理厂处理废水所用的有用细菌,还可对湖泊或河流中的水生生物造成威胁[3]。

纳米银抗菌洗衣机的使用,使含有纳米银颗粒的洗衣废水排入水环境,造成对水环境的污染[4]。

此外,有研究表明,纳米银的抗菌性能会影响土壤中的有益菌,从而降低土壤的使用价值[5]。

相对而言,目前有关纳米银对健康的影响及其机制的研究还较为局限,纳米银的毒性及其机制的研究还处于初步探索阶段,有关纳米银使用的安全性还有待进一步探讨。

因此,深入探讨纳米银的毒性作用及其机制,对于纳米银的安全使用和开发利用有着非常重要的理论和现实意义。

含银敷料表征和银的释放及纳米银毒理学研究

纳米银(AgNPs)以其优异的广谱抗菌性能,被广泛应用于医疗、纺织、食品包

装、化妆品、水质净化等领域。然而随着AgNPs产品大量的生产和使用,人体和

环境暴露机会也逐渐增加,引起人们对其安全问题的关注。

特别是含银敷料类产品在与患者接触的过程中,伴随着AgNPs及银离子(Ag+)

的脱落和释放;且AgNPs本身作为释放源,会持续释放Ag+,对人体造成潜在的毒

性风险。另一方面,AgNPs毒性也与人体暴露时间及AgNPs或Ag+的浓度有关。

因此,含银敷料中银存在形式的表征和银释放与脱落的研究是评价其潜在风

险的基础和关键步骤;并且有关AgNPs对小鼠成纤维细胞(L929)毒性机制仍不清

楚。本文以三种含银敷料(Anson、YB、AT敷料)作为研究对象,采用扫描电子显

微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)观察敷料表面形貌及表面颗粒粒径分布,并采

用X射线能量色散谱仪(EDS)分析表面元素分布;采用X射线光电子能谱(XPS)

和X射线衍射(XRD)分析银颗粒的价态及晶体结构。

表征结果显示Anson、YB和AT敷料表面均含有单质银(Ag0)。Anson敷料表

面银颗粒粒径为5~25 nm,且存在化合态银(Ag+),其表面银颗粒为无定型银;YB

敷料表面银颗粒粒径为5~10 nm,团聚银颗粒粒径为30~40 nm,其表面银颗粒为

无定型银;AT敷料表面银颗粒粒径为30~45 nm,表面银颗粒为立方相银,根据

Scherrer公式计算其表面银颗粒平均晶粒尺寸为30 nm。

采用往复支架法研究敷料在水(H20)和模拟体液(SBF)中银的释放,并通过原

子吸收法(AAS)测量释放的银含量。由于SBF中氯离子(Cl-)与敷料中释放的Ag+

结合生成氯化银(AgCl)颗粒,其粒径与AgNPs接近,难以区分。

在高Cl-/Ag+浓度比的条件下,AgCl沉淀会形成可溶性的阴离子银络合物;

因而首先研究在SBF中Ag+浓度对AgCl溶解性影响,解决AgCl颗粒干扰AgNPs

分离的难题,最后通过超滤离心有效地区分AgNPs和Ag+;通过噻唑蓝比色法(MTT)

和乳酸脱氢酶(LDH)法评价敷料浸提液对小鼠成纤维细胞(L929)毒性作用及与银

表征与释放的相关性。AgCl溶解性结果显示在SBF中,当Ag+浓度低于0.5 μ

g/mL时,AgCl的溶解性达到96.7%;进一步降低Ag+浓度,AgCl溶解性并没有显

著性增加,故确定Ag+浓度0.5 μg/mL为AgCl溶解性的阈值;体外释放实验显

示Anson敷料在SBF中释放总银含量是在H20中释放量的2倍以上;对敷料释放

液总银测量后,若总银含量高于0.5 μg/mL,则通过SBF稀释释放液,使总银含量

低于0.5 μg/mL;若低于0.5 μg/mL,则直接通过10 kD滤膜离心后,分离AgNPs

和Ag+。

Anson、YB及AT敷料在SBF中总银释放量分别为12.40、49.23和59.90μ

g/cm2, AgNPs释放量分别为2.54、17.86和29.04 μg/cm2;细胞毒性结果显示

三种敷料浸提液均对L929细胞具有较强的细胞毒性,引起细胞内LDH释放,其中

AT敷料细胞毒性最强,Anson敷料细胞毒性最弱,与总银及AgNPs释放量的结果具

有相似性。AgNPs毒理学实验中,采用TEM、动态光散射(DLS)、Zeta电位和紫外

-可见吸收光谱(UV-vis)对AgNPs进行理化表征;采用MTT和LDH法评价AgNPs

对L929细胞毒性作用;通过测量细胞内活性氧(ROS)、超氧化物歧化酶(SOD)、

谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-px)活力和丙二醇(MDA)含量,研究AgNPs毒性机制。

由于N-乙酰半胱氨酸(NAC)可以有效的清除细胞内过多ROS,研究同时加入

AgNPs和NAC对细胞活性和氧化应激影响。表征结果显示AgNPs为球形颗粒,且

分布均匀,粒径在4-30 nm左右,其中5~10 nm占72%,平均粒径为7.25 nm; 100

μg/mL AgNPs在H20中Zeta电位为-37.83+3.20 mV,特征峰在415 nm左右。

AgNPs可引起L929细胞活性降低和LDH释放量增加,且与浓度具有剂量-效

应关系。在1.25 μg/mL和1.50 μg/mL浓度下,细胞活性分别为60%和36%,LDH

释放率分别为28%和39%,细胞活性半抑制浓度(IC50)为1.38 μg/mL; NAC处理

细胞后,细胞活性上升与LDH释放量降低,并与对照组无显著性差异。

进一步研究证实不同浓度AgNPs可引起L929细胞内水平ROS升高,SOD和

GSH-px活力降低,MDA含量升高;当AgNPs浓度为1.00 μg/mL和1.25μg/mL

时,细胞内ROS含量为对照组1.8倍和2.4倍,SOD活力分别下降13.1%和24.3%,

GSH-px活力分别下降21.5%和35.0%,MDA含量分别升高74.0%和106.6%,与对照

组有显著性差异,且与AgNPs浓度具有剂量-效应关系,这些结果提示AgNPs引起

细胞内氧化应激是AgNPs引起细胞毒性的主要机理。而AgNPs作用同时加入NAC

抗氧化处理后,细胞内ROS、SOD、GSH-px和MDA恢复正常水平,与对照组无显著

性差异,进一步证实ROS诱导的氧化应激是AgNPs引起细胞毒性的主要机制之一

本研究主要研究了含银敷料的银的存在形式和银的体外释放方法,以及AgNPs毒

性机制,其结果为含银敷料在临床上进行风险评估及合理有效的监管提供科学依

据。