马思聪

- 格式:ppt

- 大小:175.00 KB

- 文档页数:9

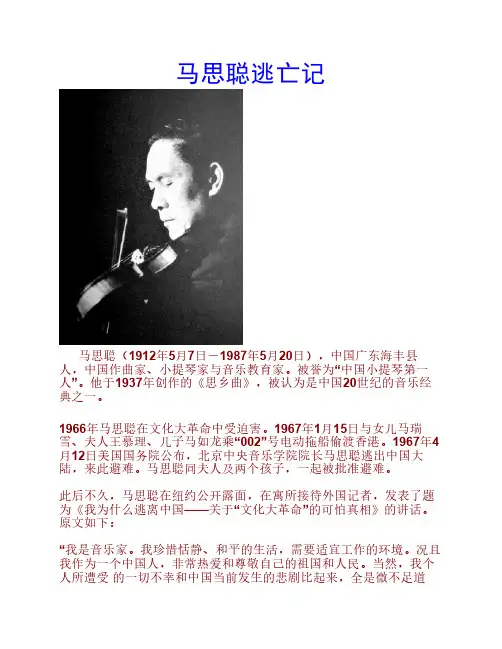

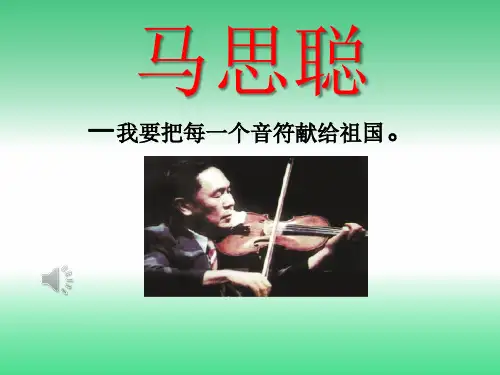

马思聪逃亡记马思聪(1912年5月7日-1987年5月20日),中国广东海丰县人,中国作曲家、小提琴家与音乐教育家。

被誉为“中国小提琴第一人”。

他于1937年创作的《思乡曲》,被认为是中国20世纪的音乐经典之一。

1966年马思聪在文化大革命中受迫害。

1967年1月15日与女儿马瑞雪、夫人王慕理、儿子马如龙乘“002”号电动拖船偷渡香港。

1967年4月12日美国国务院公布,北京中央音乐学院院长马思聪逃出中国大陆,来此避难。

马思聪同夫人及两个孩子,一起被批准避难。

此后不久,马思聪在纽约公开露面,在寓所接待外国记者,发表了题为《我为什么逃离中国——关于“文化大革命”的可怕真相》的讲话。

原文如下:“我是音乐家。

我珍惜恬静、和平的生活,需要适宜工作的环境。

况且我作为一个中国人,非常热爱和尊敬自己的祖国和人民。

当然,我个人所遭受的一切不幸和中国当前发生的悲剧比起来,全是微不足道的。

‘文化大革命’在毁灭中国的知识分子。

去年夏秋所发生的事件,使我完全陷入了绝望,并迫使我和我的家属成了逃亡者,成了漂流四方的‘饥饿的幽灵’。

如果说我的行为在某种意义上有什么越轨的地方的话,那就是我从中国逃跑了……”“文化大革命”的灾难从1966年的春天开始,中国遭受了一场史无前例的劫难,文化界、教育界的知识分子首当其冲,遭到了残酷的迫害和打击。

5月底,被“革命口号”煽动起来的中央音乐学院的青年学生们,给他们的院长贴出了大字报。

一夜之间,马思聪成了“资产阶级反动权威”、“三名三高的修正主义分子”。

往日热闹的马宅也冷清了下来,学生再也不上门学小提琴。

“文化大革命”,这个陌生的名词,让他感到惶恐、不可理解。

在朋友和家人的劝告下,马思聪发表了一个声明,表示坚决、热情地支持“文化大革命”,愿意接受广大“革命师生”的批判。

6月中旬,文化部系统的艺术院校的“黑线人物”500多人,被集中到北京郊区的社会主义学院的校园内,住进了“牛棚”。

他们当中,有各院校的领导,知名的教授、画家、音乐家、导演、名演员、作家,马思聪也是他们中的一员。

马思聪为什么没有回国作者:叶永烈来源:《记者观察》2011年第10期著名音乐家马思聪不堪“文革”凌辱,于1967年偷渡到香港,从此作为“叛国者”浪迹天涯。

马思聪晚年为什么没有返回中国大陆?马思聪以他崇高的艺术声望,在美国受到了尊重。

起初,他住在纽约的一家公寓。

后来,他搬到费城僻静的郊区,住在一幢18层的公寓中一套很普通的房子里,两个房间而已。

女儿马瑞雪出嫁了,生了两个女孩。

马思聪夫妇一直和迄今未婚的儿子马如龙住在一起。

跟过去在北京所住的近200平方米、8个房间的四合院,自然是不能相比。

当年曾是父亲的“爱徒”、“有些天赋”的儿子,也不能如愿以偿地在美国当小提琴家,而在一家齿轮公司做与音乐无关的事。

音信隔绝,门可罗雀,“独在异乡为异客”,马思聪的心境是芜杂的,有着难言之痛。

尽管他经济不算宽裕,但是,多年来拒领美国的“政治避难救济金”。

1980年6月14日,马思聪和妻子在给长女马碧雪的家信中,很坦率地谈了当年的辛酸:“爸爸对大陆犹有余悸。

初到美国半年都做同一恶梦,捉回去再逃不出来。

文革之罪,头上伤痕仍在。

床单、外衣上的血迹是洗净了,何堪回首话当年!!!”思乡、乡思,在心头萦绕。

那只相依为命的小提琴犹在,《思乡曲》的作者常常奏起了《思乡曲》,那委婉的琴声飘逸在异国他乡的空中。

马思聪没有返回中国大陆的真正原因,跟张学良将军最后没有返回中国大陆一样,是台湾当局派人从中阻拦。

当时,海峡两岸剑拔弩张,处于敌对状态。

马思聪来到美国之后,与台湾的关系密切。

马思聪多次应邀前往台湾,被台湾待为上宾,蒋介石亲自接见马思聪。

对于马思聪来说,一则台湾毕竟到处是中国同胞,为同胞演出使他有一种亲切感。

二则是他在经济上依赖台湾。

他是作曲家,但是他的作品在美国既无法出版,也无处演出。

他在美国没有经济收入。

到了台湾,每作一次环岛演出,台湾会给他一大笔钱;对于台湾当局来说,则是利用马思聪作为反共、反中国大陆的工具。

自从中国公安部为马思聪平反的消息传出之后,台湾当局相当紧张,加强了对马思聪的控制。

马思聪思乡曲思乡人近年来,马思聪聚焦当下社会热点话题,以不俗的表现力和敏锐的观察力引发了广泛讨论。

而他最近一首MV《思乡曲思乡人》更是引发了不少网友的共鸣和感叹,因为这首歌诉说的是许多人心中的共同情感——思乡之情。

马思聪出生于东北沈阳,曾在北京从事音乐创作多年,之后回到了家乡。

他将思乡之情融入音乐创作中,演唱出了那种深情的感怀,唤起人们心中对家乡故土的思念。

在这首《思乡曲思乡人》中,马思聪将思乡拓展到了更广阔的范畴,在歌曲中呼唤着所有离开故土的人们,让他们同样怀念那些被时间和空间隔开的亲人和朋友。

马思聪的音乐代表作中,最具代表性的应该是《广场》,这首歌曲充满了对生活的热爱和对家乡的眷恋。

这首歌曲的灵感来源自马思聪曾经在广场上看到的一幅场景:一位老人坐在长椅上,旁边是他的老伴和一只小狗,他们一起等待儿女的归来。

这个场景打动了马思聪,因为这让他想起了自己的家乡和家人,于是他写下了这首《广场》。

在这首歌曲中,马思聪用朴素的语言、温暖的旋律、贴心的情感唤起了人们对家乡的思念和对亲情的珍视。

马思聪的音乐作品其实是一种自我表达的方式,他通过自己的音乐,让更多的人能够聆听到心中真实的声音。

或许每个人的人生经历都有各自的故事,但是当这些故事被转化为音乐时,就会赋予它们更深邃的内涵和更广泛的意义。

就像《思乡曲思乡人》这首歌曲,让人们意识到思乡之情是人类共同的情感,也让人们思考家乡对我们的意义和人与人之间的情感连接。

思乡之情是一种关于家乡的回忆和情感的表达,同时也是一种探寻自我身份和文化认同的过程。

在全球化的今天,我们每个人都和自己的故乡联系紧密。

当我们身在异国他乡、远离亲人时,思乡之情就如同一座桥梁,将我们对家乡的怀念和对与家乡相关的情感传递给他人。

无论身在何处,思乡之情都是人与家乡之间互动和交流的一种方式,更是一种文化底蕴和认同感的体现。

最后,回归到马思聪的创作上来,他的音乐一直充满着真挚的情感和温馨的画面,让人感受到他对生命、人性、自然、情感的尊重和热爱。

马思聪(1912—1987),广东海丰人。

中国现代著名的作曲家、小提琴演奏家和音乐教育家。

马思聪1923年和1931年两度赴法国学习音乐,主修小提琴与作曲。

学成归国后,一直从事音乐创作、演出和教育活动。

新中国成立后,出任中央音乐学院首任院长。

“文革”期间他受到迫害,于1967年到美国定居。

马思聪是中国20世纪杰出的作曲家,他毕生致力于中西音乐艺术的融合,以精湛的西洋音乐技巧,出色地表现了中华民族的审美内涵与文化底蕴。

马思聪是中国小提琴音乐的开拓者,他以卓越的演奏与创作,使源自西方的小提琴音乐成为了中国音乐的一部分,并在中国广为传播。

马思聪是中国现代音乐教育的先驱之一,他促进了现代音乐教育体系在中国的建立,为中国培养出一批蜚声世界乐坛的人才。

马思聪是在法国接受的音乐教育,从事小提琴音乐创作,则始于上个世纪的三十年代初期。

在这段时间里除了一些“现代派”已经开始他们的探索外,后浪漫主义风格的创作手法仍然非常盛行。

所以采用民间流传的音乐素材和民歌来写作,是很常用的方法。

马思聪的大量小提琴曲,包括这个时期和以后的创作,都带有这样的色彩。

这里想要叙述的《思乡曲》和《第一回旋曲》都创作于1937年,它们也都是采用民歌的曲调素材写成的。

我们中国民族众多,是个民歌大国。

无论汉、满、蒙、回、藏,和其他民族,都有着数量多和音乐素材丰富的民歌。

写作这两首乐曲,就是用了内蒙古民歌的素材。

《思乡曲》原先是马思聪写的大型管弦乐曲《绥远组曲》中的第二乐章。

《绥远组曲》又称《内蒙组曲》,这是因为“绥远”是旧地名,后来它被划入内蒙古的缘故。

但现在的音乐出版物上又把此曲称作《绥远组曲》,所以我也跟从此说。

马思聪有多量作品采用内蒙古民歌作为创作素材,我想这不但是内蒙古民歌大多具有豪放、朴实、深沉兼具的特征,同时还和它们的曲调舒缓可歌,又能适应各种心情的可塑性有关。

《绥远组曲》中的三个乐章分别叫做《史诗》、《思乡曲》、《塞外舞曲》。

由于马思聪的管弦乐作品非常小提琴化,它们都可以用小提琴独奏钢琴伴奏这样的形式来演奏。

马思聪生于1912年5月7日,广东海丰县人,小名马艾,在十兄弟姐妹中排行第五。

由于出身书香门第,马思聪的童年是快乐无忧的。

他从小就喜欢音乐,并接受了启蒙:六岁跟随嫂嫂学习风琴,八岁学会吹口琴、弹月琴。

然而,真正将马思聪和音乐连在一起的是他的大哥马思齐。

1923年,马思齐从法国回来,带给弟弟一份改变了他一生的礼物——小提琴。

从此马思聪就爱上了这件乐器,冥冥之中更与它结下了不解之缘。

同年,十一岁的马思聪跟随大哥前往法国,开始了他的异地求学之旅。

1925年,十三岁的马思聪考入了法国南锡音乐院主修小提琴。

同年的冬天,他回到巴黎,跟随法国著名小提琴家、巴黎国立歌剧院奥别多菲尔教授(Paul Oberdoerffer, 1874-1941)学习小提琴。

两年后,考入巴黎国立音乐院的提琴班,成为该院第一个中国学生。

[1] 1929年马思聪回国探亲,在广州等地举办音乐会,并被誉为“中国音乐神童”。

此时,他创作了第一部音乐作品——独唱曲《古词七首》。

1930年,他再度赴法国,跟随犹太裔作曲家毕能蓬(Binembaum)学习作曲。

1931年马思聪学成归国,在广州与老同学陈洪创办“私立广州音乐学院”,并任院长。

次年,与他的学生王慕理结婚。

婚后一年,经人介绍,马思聪担任南京中央大学艺术系讲师,此时,他已写下了早期的一些作品。

1936年,马思聪到北平旅行,接触并喜欢上京韵大鼓,这次的外出改变了他的创作路线,激发了他的民族感情,从此他十分重视民间音调运用与创新,这是他音乐创作道路的一个新起点。

1937年,马思聪创作了著名的《第一回旋曲》和《绥远组曲》,也是我国第一批成功的小提琴作品。

[2] 1939年,马思聪应聘为中山大学教授。

抗战期间,马思聪一家随着中山大学的迁移四处奔走。

1940年,他在重庆担任励志社交响乐团指挥。

1941年离开重庆到香港,年末,香港沦陷,他匆忙逃往故乡海丰。

1944年,日军发动湘桂战争,他又带着全家逃亡到云贵一带。

略论马思聪的早期音乐创作

马思聪是一位在音乐、影视、时尚等多个领域具有影响力的创意人物。

早期的马思聪是一个音乐掌门人,他的音乐作品以独立摇滚、流行摇滚为主,其音乐风格大胆、前卫、特立独行。

马思聪的音乐创作始于2000年代初期,他曾组建多支摇滚乐队,如万岁乐队、直接间,后来跨界创作出了《四爷麻将馆》《红烛谍心》等影视剧的主题曲,音乐作品受到了广泛的关注和赞誉。

他的音乐作品充满了反叛和自由的气息,歌词直击社会现实,表达了对社会、人生和爱情的看法。

他的早期音乐作品如《半夜惊醒》,《硬糖》等歌曲,如雷贯耳,具有较强的情感表达力和音乐感染力。

综上所述,马思聪的早期音乐创作充满了个性和独立,他的音乐作品具有独特的表现力和创新力,体现了这位创意人物的冒险和尝试精神。

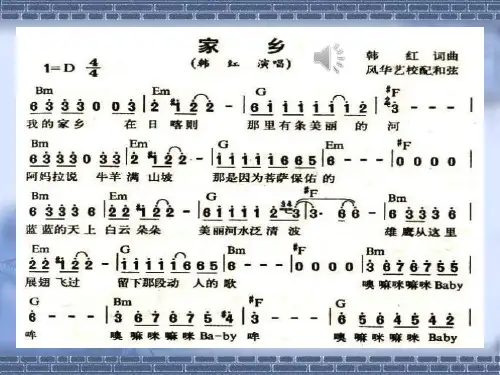

马思聪《思乡曲》简介《思乡曲》是马思聪(1912-1987)于1937年所写《内蒙组曲》(又名《绥远组曲》)中的第二首(《塞外舞曲》是另一首,但《思乡曲》是他的代表作),主题音乐来自绥远民歌《城墙上跑马》。

马思聪是我国著名小提琴演奏家、作曲家和音乐教育家,早年留学法国,1931年回国后主要从事音乐教育工作,解放后曾担任中央音乐学院首任院长,1967年在“文革”中被迫出走美国,1987年在美国费城逝世。

创作背景《思乡曲》作于72年前的1937年。

当年,日寇的铁蹄蹂躏了满蒙华北大地,东三省的学生唱着“我的家在东北松花江上”流亡关内。

马思聪行脚北国之后折回广州,从一首绥远民歌中引发灵感,谱下了这首《思乡曲》,拨动了多少为抗日救亡而奋战的中华儿女的心弦,并且一直流传下来,引发了一代代爱国爱乡的炎黄子孙的共鸣,成为了中国现代民族音乐不朽的经典。

《思乡曲》曾为中央人民广播电台对台湾和海外侨胞广播的开始曲,但是在文革期间,<<思乡曲>>被停播,改为<<东方红>>。

此举使得马思聪在文革受批斗期间内的唯一对"中央"的希望破灭。

曲子赏析《思乡曲》衷情于一场作曲家所熟悉的内蒙沃土。

原是“马思聪1937年所作《绥远组曲》(现称《内蒙组曲》)中的第二首。

慢板,以如歌似诉的旋律表现出远离家乡的人们对故乡所怀的思念之情。

乐曲的主题直接采用内蒙民歌《城墙上跑马》的旋律,由四个短小、均等的乐句组成,每一乐句都呈波浪型线条而递次下降,加之商调式柔和的色彩,使旋律具有怀念和忧伤的情调。

乐曲在使用传统的再现三部曲式的同时,运用了民间创作中最常用的变奏手法,体现出具有三部曲式与变奏曲式混合的结构原则。

乐曲中的三次变奏,一方面不断赋于主题新的形象,另一方面又情感递次高涨的作用。

第一、二变奏,分别从调式、节奏和音域等方面揭示了主题所含的因素。

第三变奏是乐曲的高潮,除了将原商调式的主题改变为宫调式以外,在内部结构、旋律密度、调性、速度等方面都进行了较大的变化,使音乐具有活泼明朗的气息。

mU5l 匚FEATURE 音乐专题Q新中国音乐七十年0T山作曲家及其作品(-s A-是新中国音乐七十年专题的核心部分一一作曲家及其作品。

与很多器乐演奏家的训练一样,岀现于二十世纪上半叶的中国作曲家们,因应当时的 社会局势和形态,分成两个系统:一个扎根于国民政府建立的各大音乐院校中;另一批则是奋斗于条件艰苦的延安。

无 论是何种出身,这些作曲家们,都为近现代中国的音乐史 添下了浓墨重彩的笔划。

他们 当中,有很多人没有或者走进 新中国:黄自、聂耳、冼星海……但这些先驱们的衣钵后继有人。

我们将在接下来的几期专题中认识他们。

93mUSE FEATURE音乐专题&芦乐大师阻思聪I文/张维国匸L思聪是杰出的小提琴演奏家、音乐教育家和作曲三J家。

他被誉为中国小提琴第一人,更是一个伟大的爱国者,可惜他经不起文革的折磨与羞辱,出走美国,“叛徒通敌”的"莫须有”罪名达十八年之久,死于异乡费城,享年75岁。

马思聪生于民国初年(1912年),12岁时就在"五四”新文化运动精神影响下,远赴法国学习小提琴,之前 无一出国学小提琴者,如陈洪、冼星海比他晚几年才到法国学习。

丨925年他考入法国南锡音乐学院学习小提琴,后又考入法国音乐教育最高学府巴黎音乐学院学习作曲。

30年代初学成回国,接连几年先后在上海、南京、广州、北京、天津、香港等地演出,被誉为"音乐神童”。

当时 还没有哪一位音乐家像他那样举办一系列个人演出,为当时中国小提琴事业发展奠定了基础,依靠自己的演出活动来发挥对社会的影响。

新中国建立后,国务院任命他为中央音乐学院院长,同时兼任中国音乐家协会副主席、《音乐创作》主编,任第一、二、三届全国人大代表,他的演奏遍及全国,除西 藏一地外他都去演出过:朝鲜战场、治淮工地,工矿农村都飞扬了他的琴音。

马思聪第一次留法期间,主修小提琴,也学习钢琴、视唱练耳、指挥等。

30年代初第二次去法国转而主攻作曲理论和作曲,他创作的小提琴曲打破当时小提琴音乐全部为外国小提琴文献所占领的局面,比马思聪年长的音乐家如李叔同、萧友梅、赵元任、黎锦辉、刘天华、黄自、贺绿汀等都没有为小提琴写过什么作品。

81SONG OF YELLOW RIVER 2021/ 22旋律线为主,带有伤感之情。

在《第一回旋曲》中,马思聪在原来旋律的基础上,还运用半音来将其音列加以丰富和装饰,从而突出了中国民族调式中的“以七声奉五声”的特点。

此外,还加入多样的弓法和腔化的倚音、装饰音、跳音记号来增强旋律的表现力,并使作品的气氛由伤感变为活跃而热烈。

(二)从民歌中引申出来的旋律作品17-18小节的旋律主要由11小节(引用民歌《情别》)发展而来,保留了相同的节奏型,旋律下五度陈述,即由“A-C-D”变为“D-F-G”。

同时在18小节还出现了还原B,与C 形成了半音的关系,马思聪以半音的进行来装饰并丰富五声性的旋律,同样具有伤感、忧伤的音调特点。

三、和声技法在和声方面,马思聪在借鉴、吸收西方传统技法的同时,又根据音乐表现的需要进行了一些处理。

例如使用和弦外音、附加音来装饰和弦结构,以此来丰富和声的色彩;使用调式交替、调式综合、模进转调等手法来摆脱调式的单一性,丰富和声结构与旋律的进行,扩大调性范围等。

其中,尤以和弦结构的装饰和和声进行最具特色。

(一)和弦结构的装饰性1、附加音的使用在乐曲的第9-11小节中,作曲家为了避免三和弦所带来的单纯的音响效果,在每小节第二拍的内声部依次附加了七度、六度、小六度音的半音下行来丰富和声的色彩。

这一部分的旋律为d 羽调式,其调式本身具有暗淡、忧伤的色彩。

再加上内声部的半音下行,使得这种暗淡的色彩性更为突出。

其中,第二小节的附加六度音可视为调式音阶六级的升高,具有多利亚调式的特征,可见,附加音的使用在丰富了和声色彩的同时又扩大了调性范围。

2、和弦外音的使用有时马思聪并不满足于七和弦所带来的纯净的音响效果。

在乐曲的第78-83小节中,他在七和弦的基础上,在钢琴的低音声部使用倚音,在79小节的钢琴高音声部使用辅助音来装饰七和弦的音响效果。

从而来丰富和声的音响并使其复杂化。

(二)和声进行1、平行五度的使用在作品的引子中,和声的进行为t-s Ⅱ56,钢琴的高音声部是传统的三和弦结构,在低音声部出现了平行的空五度,这种空五度的平行不同于传统时期的和声技法,马思聪以这种手法来营造中国民族音乐中空五度的音响效果。