马思聪思乡曲

- 格式:doc

- 大小:39.50 KB

- 文档页数:4

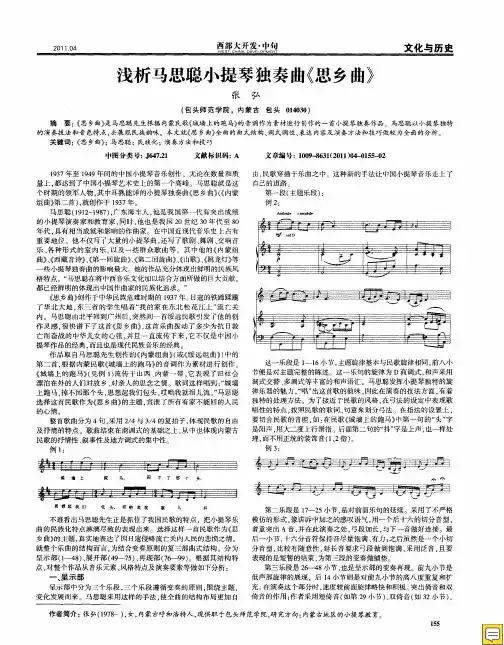

小提琴曲《思乡曲》音乐浅析姓名:顾恒利班级:2006级研究生学号:18720061151700系别:厦门大学艺术学院音乐系小提琴曲《思乡曲》音乐浅析马思聪不仅是我国第一代优秀的小提琴演奏家,同时也是一位有相当影响力的作曲家。

他的创作作品中,以小提琴曲在国内的影响最大。

他的小提琴作品《内蒙组曲》是一首以丰富多彩的民族音调为基础,同时又运用了小提琴演奏的丰富技巧,运用了多种现代的多声写作手法写成的一部优秀作品。

《思乡曲》就是这部组曲中的第二首,这首曲子基本主题就是引用了内蒙河套地区的一首民歌《墙头上跑马》的曲调,在保持了原有的民族风格特征曲调基础上,为了能更好的表现原民歌表现内容,马思聪在创作中进行了一系列的曲调拓展,使作品更富表现力。

《思乡曲》从作品结构上来看可以看作是按照复三部曲式写成的。

它的三个部分我们可以用A来表示两端基本相同的主题,用B 来表示调式、音乐特点均发生变化的中间部分。

一主题材料的基本划分:《思乡曲》音乐是以内蒙民歌曲调为基础,所以它的音乐植根于民族曲调,但作品的发展手法可能受到西洋音乐曲式结构的影响。

1、作品开始的旋律,抒情优美,按着顺序依次出现了A部的三个主题材料:第一个主题a是从第1小节—16小节,旋律为D上调式,但伴奏中心和弦为角和弦材料;从第17小节—25小节出现了与a主题有所不同的第二主题b,旋律,和声均以C宫调式为中心;第三主题c为26小节—49小节。

整个第一段A部份就是由以上三个主题材料构成,其中第一主题a是全曲的核心音调。

2 、中段B部分由三个主题构成。

50小节—59小节为d部分,与前面主题已经有了很大不同,核心调式变成了E角调式的同主音调E宫调式;第二个主题e只有四个小节60小节—63小节;下面有个稍微扩展了一下的尾声综合一下前面的材料,64小节—76小节。

3、再现部分A的变化段,只重复了a主题材料77小节—92小节;在后面有加了一个小的尾声93小节—100小节。

马思聪生于1912年5月7日,广东海丰县人,小名马艾,在十兄弟姐妹中排行第五。

由于出身书香门第,马思聪的童年是快乐无忧的。

他从小就喜欢音乐,并接受了启蒙:六岁跟随嫂嫂学习风琴,八岁学会吹口琴、弹月琴。

然而,真正将马思聪和音乐连在一起的是他的大哥马思齐。

1923年,马思齐从法国回来,带给弟弟一份改变了他一生的礼物——小提琴。

从此马思聪就爱上了这件乐器,冥冥之中更与它结下了不解之缘。

同年,十一岁的马思聪跟随大哥前往法国,开始了他的异地求学之旅。

1925年,十三岁的马思聪考入了法国南锡音乐院主修小提琴。

同年的冬天,他回到巴黎,跟随法国著名小提琴家、巴黎国立歌剧院奥别多菲尔教授(Paul Oberdoerffer, 1874-1941)学习小提琴。

两年后,考入巴黎国立音乐院的提琴班,成为该院第一个中国学生。

[1] 1929年马思聪回国探亲,在广州等地举办音乐会,并被誉为“中国音乐神童”。

此时,他创作了第一部音乐作品——独唱曲《古词七首》。

1930年,他再度赴法国,跟随犹太裔作曲家毕能蓬(Binembaum)学习作曲。

1931年马思聪学成归国,在广州与老同学陈洪创办“私立广州音乐学院”,并任院长。

次年,与他的学生王慕理结婚。

婚后一年,经人介绍,马思聪担任南京中央大学艺术系讲师,此时,他已写下了早期的一些作品。

1936年,马思聪到北平旅行,接触并喜欢上京韵大鼓,这次的外出改变了他的创作路线,激发了他的民族感情,从此他十分重视民间音调运用与创新,这是他音乐创作道路的一个新起点。

1937年,马思聪创作了著名的《第一回旋曲》和《绥远组曲》,也是我国第一批成功的小提琴作品。

[2] 1939年,马思聪应聘为中山大学教授。

抗战期间,马思聪一家随着中山大学的迁移四处奔走。

1940年,他在重庆担任励志社交响乐团指挥。

1941年离开重庆到香港,年末,香港沦陷,他匆忙逃往故乡海丰。

1944年,日军发动湘桂战争,他又带着全家逃亡到云贵一带。

浅析《思乡曲》的创作与马思聪对中国小提琴音乐的影响马思聪是我国著名的小提琴演奏家,作曲家,小提琴教育家,是中国小提琴教育的先驱。

他于1925年在法国巴黎音乐学院学习小提琴,先后在南锡音乐学院、巴黎音乐学院就学,师从世界著名小提琴教授,巴黎国立歌剧院奥别菲尔多教授学习小提琴,在奥别多菲尔训练下,马思聪的琴艺日见长进,终于在1928年夏考入法国最高乐府—巴黎国立音乐学院,成为“第一个考入此音乐学院的黄种人”。

1931年中国创办了广州音乐院、华南音乐院、中华交响乐团。

1932年他受聘于南京中央大学音乐系,直至5年后抗战爆发。

1937年秋,应聘为中山大学文学院的音乐教授、讲授音乐史、乐理和声学等课程。

马思聪被誉为中国小提琴音乐的开拓者,作为音乐工作者的他,不忘对祖国做贡献,一直致力于的小提琴的教育。

他在当时在我国的演奏可用卓越来形容他的演奏,他的演奏與作品源自西方的小提琴音乐,是马思聪把他的演奏及创作作品成为中国音乐的一部分,并在中国广泛的传播。

所以说马思聪是中国现代音乐教育的先驱之一,他促进了现代音乐教育在中国的建立,为中国培养出一批像林耀基,盛中国这样的乐坛人才,对中国小提琴音乐影响重大。

说起马思聪的小提琴演奏和音乐创作,自然就会想到他的成名曲——《思乡曲》。

这首曲子被誉为中外的优秀中国小提琴代表作。

此曲写作于1937年,当时中华民族正处于最危险的时候,国难当头,马思聪作为爱国主义者确在那时写了大量题材丰富,体裁形式多样,风格多姿多彩的作品。

他是希望用音乐艺术来振兴中国,为祖国贡献出自己的一份力量。

《思乡曲》是一首是受很多人喜欢,都为之动容的曲子。

其淡淡的忧伤,加上小提琴那扣人心弦的声音,再结合马思聪背井离乡的背景,更为此曲增添了几分辛酸的味道和意境,倾泻了流落他乡又回不去的人,对故乡的那种眷念又无奈之情。

此曲为何选择小提琴来演奏:小提琴音色偏高且柔和,高音具有极强的穿透力,低音浑厚柔如低诉哭泣,最能把《思乡曲》演绎得淋漓尽致了。

浅析《思乡曲》与马思聪的音乐创作成就作者:王怡杰来源:《青年文学家》2015年第03期摘 ;要:马思聪,是广东海丰地方人,也是中国著名的第一代小提琴音乐作曲家与演奏家,在中国近现代音乐史上占有很高地位。

很大的促进了中国的音乐发展。

马思聪少年时曾学过一些中国乐器的演奏,会奏粤曲和广东音乐。

在法国学习作曲时,一边严格地学习传统技法,一边从感性上直接受印象主意风格影响,一边又非常欣赏拉威尔的“法国风”,这是他音乐创作上民族倾向的萌芽。

本文将介绍马思聪的音乐创作成就,并通过对他的代表作《思乡曲》的介绍和分析来看他的创作风格。

关键词:马思聪;小提琴;民族音乐作者简介:王怡杰(1990-),女,回族,籍贯:河南鹤壁,单位:河南师范大学,研究方向:键盘演奏技术与教学。

[中图分类号]:J607 [文献标识码]:A[文章编号]:1002-2139(2015)-03--01一、音乐创作成就马思聪于1923年赴法留学,后入南锡音乐学院学习西洋乐器小提琴,在1930年再度留学法国,师从毕能蓬学习音乐作曲方面的内容,在1932年的时候,学成归来的马思聪回国创办了中国第一所私立院校,广州音乐学院并任院长。

在1935年,他在北平进行个人的独奏音乐会,取得很大的反响,也让大家认识到了小提琴音乐。

他演奏《G大调奏鸣曲》和柴可夫斯基的《小提琴协奏曲》。

这些新鲜的音乐事物对于当时的中国人民和热爱音乐的人来说就像一阵春风吹来。

在抗日战争时期马思聪曾任云南中山大学教授、重庆中华交响乐团指挥。

多年来,在中国小提琴音乐的发展上面仍是沿着马思聪的思路。

马思聪的音乐对于中国音乐来说是具有领导指引的作用。

他的作品具有鲜明的民族特色,高超的技艺谱写了大量精致优美的作品,这些优秀的小提琴音乐作品无疑是开创了中国西方音乐的先河。

为我国新型器乐创作领域开创了丰富多彩的一代小提琴民族乐风。

马思聪是中国作曲家借鉴西方优秀音乐文化,创作出具有中国民族特色音乐作品的杰出代表。

《思乡曲》——思乡之情《思乡曲》是马思聪的名曲,写作于1937年,中华民族正处在最危险的时候, 抗日战争爆发,马思聪在纷乱的战火中,携妻带女四处漂泊。

然而,从那时起,马思聪却创作出大量题材丰富,体裁形式多样,风格多姿多彩的作品。

就如他在国难当头的时刻,毅然选择回国一样,马思聪希望用音乐艺术为振兴中华民族贡献自己的一份力量。

《思乡曲》作于1937年。

当年,日寇的蹂躏华北大地,东三省的学生唱着“我的家在东北松花江上”流亡关内。

马思聪行走北国之后折回广州,从一首绥远民歌中引发灵感,谱下了这首《思乡曲》。

《思乡曲》的歌词如下:思乡曲(一)城墙上有人,城墙下有马,想起了我的家乡,我就牙儿肉儿抖。

举目回望四野荒凉,落日依山雁儿飞散,庙台的金顶闪闪光,驼群的影遮列天边,哎噢咦啊想家乡。

风大啊黄沙满天,夜寒啊星辰作帐,草高啊盖着牛羊,家乡啊想念不忘,想念不忘。

我的家乡路儿正长,心头怅惘。

城墙上有人,城墙下有马,想起了我的家乡,我就牙儿肉儿抖。

家乡想念不忘,想念不忘啊依呀噢。

思乡曲(二)当那杜鹃啼过声声添乡怨,更那堪江水呜咽,暖丽南国多情的孩子啊。

当那红花开遍,瓣瓣是啼痕渲染,尽都已随春归去,流浪儿啊你还在嘉陵江边徘徊。

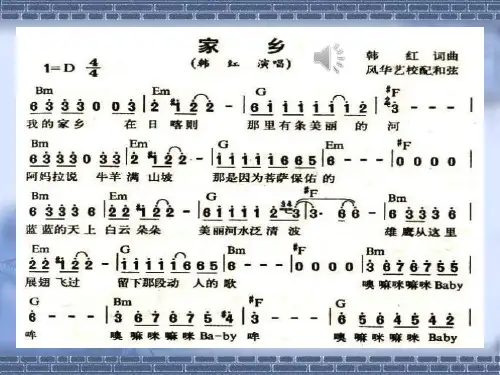

那边就是你可爱的故乡,就是有水鸟翱翔的地方,那边白云映红荔村前,孩子你为什么不回家?为什么不回家?乐曲的主题直接采用内蒙民歌《城墙上跑马》的旋律,由四个短小、均等的乐句组成,每一乐句都呈波浪型线条而递次下降,加之柔和的色彩,使旋律具有怀念和忧伤的情调,道出了深藏在异国怀乡而无法归来的游子心中的凄楚感受。

质朴的民歌,其曲调本质上就是非常优美的。

作者对它毫不作修饰,在保持原来民歌的风格特征的基础上,作曲者引发了一连串新的曲调,对原民歌所表现的个人悲惨命运和乡思之情做了更深的拓展。

如歌的行板,旋律基本与原民歌相同,如诉如泣,音色凄凉,思乡之情非常浓烈,接着变奏并展开,旋律缠绵,幽爱如歌,表达思乡人的迷茫心情,紧接着又再次变奏,此时的音调高昂,旋律激荡奔放,富于跳跃性,表达了悲壮的情绪,接着音乐旋律变得轻快起来,这是第三个变奏了,此时乐曲使人感到豁然开朗起来,像是对童年的美好回忆。

马思聪《思乡曲》音乐内容分析(一)曲式结构《思乡曲》有着严谨清晰的缩减再现三部式曲式结构。

呈式部是第一部分,其范围是从第1到第48小节。

该部分主要采用了内蒙古传统民歌《城墙上跑马》的基本旋律,悠扬纯粹又朴素,呈现出鲜明的民族化特色。

这一部分包括三个乐段。

第一个乐段是1到16小节,包含两个乐句,从D商调的羽音进入到主音上。

第二个乐段是17到25小节,呈现出4+5的结构,是对乐思的拓展[3]。

第三个乐段是第26到48小节,采用9+9+5的结构,先是重复前面的乐句,然后在最后5小节进行旋律的过渡。

展开部也就是全曲的第二部分,其范围是第49到75小节。

49到57小节(见图2.1所示),该段是乐曲的高潮部分,这一段落在全曲中具有独特的意义,与主题形成相对较大的对比。

旋律由d商调转为E宫调,从而把原本深情绵长的民歌主题发展成具有欢快节奏特点的旋律,充满了明亮喜悦的色彩。

图2.1第二部分不同于前一部分忧伤柔和的感情基调,在音乐色彩上较为明亮,呈现出明朗欢快的特征。

另外该部分采用了三次变奏,节奏不断加快,与第一部分形成了鲜明的对比。

该部分最初采用E宫调,随后在第71小节转入C宫调(见图2.2所示),为下一部分对乐曲开头部分的旋律重复提供过渡[4]。

图2.2再现部也就是全曲的第三部分,其范围是从第76小节到99小节,这一部分是对第一部分的缩减再现。

这一部分与第一部分的结构基本相似,只是出于音乐结构的严谨性和情感表达的需要,缩减了第一部分的音乐素材,并稍微改变音乐织体结构。

这一部分将音乐旋律放置在高8度位子上,形成明朗的音乐色彩。

其在最初的8个小节重复第一部分的两个乐句。

然后从第92小节开始,一直到结尾都是尾奏[5]。

其中从倒数第3小节开始采用具有我国传统音乐特色的四度双音,并逐渐减弱旋律,与《思乡曲》的开头相呼应,并创造出余音未了的效果,点明思乡的主题。

(二)表达内容1.音乐主题音乐主题是一个音乐作品的内核,一般体现在重复出现的旋律和音乐基本乐思当中。

乡愁之伤——马思聪小提琴独奏曲《思乡曲》赏析与教学乡愁之伤,心弦之诗——马思聪小提琴独奏曲《思乡曲》赏析与教学马思聪作曲的《思乡曲》堪称世界精品的杰作,是我国第一首真正走上国际舞台、被外国小提琴大师演奏的小提琴独奏曲,能与其媲美的是尔后大家熟知的《梁祝小提琴协奏曲》。

马思聪作为我国第一代小提琴音乐作曲家、演奏家和教育家,在中国近现代音乐史上占有显著重要的里程碑地位。

马思聪(1912—1987),广东省海丰县人,豆蔻年华即赴法国留学,师从巴黎音乐学院名教授奥别多菲尔(P. Oberdoeffer)和浦舍理(Bouchoif)学习小提琴。

1929年他学成回国,被誉为“东方的音乐神童”。

半年后马思聪再度赴法深造,跟随毕能蓬(Binembaum)教授学习作曲及作曲理论。

1931年秋,马思聪筹建私立广州音乐院并自任院长;1940年5月,组建了中国第一个正规的管弦乐团——“中华交响乐团”;抗战胜利后,先后担任台湾交响乐团指挥、广州艺术音乐系主任、上海中华音乐学校校长、香港中华音乐院院长等;1951增加年,马思聪被中央人民政府正式任命为新建立的全国最高音乐学府——中央音乐学院首任院长,并兼任中国音乐家协会副主席,《音乐创作》主编等职。

“文化大革命”初期,他遭到种种人身摧残以及抄家等暴行,1966年1月被迫逃离祖国,长期旅居美国。

1987年5月20日,病逝于美国费城,终年75岁。

1985年2月,马思聪冤案获彻底平反,恢复名誉。

马思聪的作曲技巧比较成熟,并且有其鲜明创作个性,他的创作风格自始至终都用来表现和赋予他对音乐的民族特征追求中。

他曾说过“一个作曲家特别是一个中国作曲家,除了个人风格特色外,极端重要的是拥有浓厚的民族特色。

”[3],他的作品“风格比较恬淡、素雅,有点像南国的‘夜合花’,徐徐吐出幽香,清新芳香”,“音调清丽流畅,结构乘法,笔到情到就行,没有太多的赘句”(著名音乐理论家李凌年语)。

[4]他在长达半个多世纪的艺术生涯中,涉及小提琴音乐、交响音乐、协奏曲、大合唱、室内乐、钢琴音乐、歌剧、舞剧、艺术歌曲、群众歌曲多个领域。

马思聪《思乡曲》与拉威尔《茨冈狂想曲》马思聪的《思乡曲》与拉威尔的《茨冈狂想曲》同是小提琴独奏领域的经典作品,但却由于中西作曲家的文化背景差异而在音乐形态中显现出不同的特点。

本文将从创作风格、曲式结构、速度与力度对两部作品进行比较研究,旨在为小提琴演奏者及欣赏者提供一个有参考价值的理解角度。

一、创作风格《思乡曲》是马思聪《绥远组曲》中的第二首“慢板”,音乐素材选自于内蒙民歌《城墙上跑马》的旋律。

在这首作品中,马思聪除了充分运用我国内蒙民歌的音调和元素,而且在追求着作品的大众化,为了使每一个听众都成为他作品的知音,他永远走着为人民而歌唱的现实主义艺术道路,雅俗共赏几乎成为他音乐创作的一个原调。

《茨冈狂想曲》是拉威尔根据自己在维也纳和布达佩斯旅行中的印象,以匈牙利茨冈民族的音乐为素材而写成的一首小提琴独奏作品(起初是为小提琴和钢琴而作,后来又将它配器成小提琴与管弦乐队的协奏曲)。

乐曲既发挥了印象主义张扬个性的风格,又保持了古典主义的简洁明快。

马思聪,一个有着法国留学经历的中国人,拉威尔,一个有着西班牙血统的法国人。

在二人的音乐创作中,都有着对法国风格的尊重,更有着对其他民族音乐元素的偏爱。

不同的是,在《思乡曲》中,马思聪是在扎根本国民族音乐土壤的前提下,大胆借鉴西方的音乐创作手法,并追求作品的大众化,因此,它有着广阔的群众基础。

而拉威尔的《茨冈狂想曲》是在传统与现代风格中,引入匈牙利茨冈民族的音乐元素,整个作品充满了异国民族风情,更有着张扬的个性和高层次的审美标准。

二、曲式结构在《思乡曲》中,马思聪运用了复三部曲式结构。

第一部分是作品的呈示部,这是一个带再现的有两段反复的三段曲式的结构,D商调式。

第二部分是展开部,由呈示部的D商调式改变为E宫调式,音乐也由抒情婉转转为活泼明朗。

第三部分为再现部,再现了呈示部中的主题,把主题高八度演奏,明亮绚丽的小提琴高音区,使得作品的情感表达更加细腻、透彻。

和声的运用上最后在一个小七和弦上不稳定的结束,体现出意犹未尽的感觉,令思念之情久久回荡……“狂想曲”(Rhapsody)这种音乐体裁在《中国大百科全书》中的解释为:具有英雄史诗般的气概或鲜明民族特色的器乐幻想曲。

手乐新赏|马思聪《思乡曲》

2016-06-09

马思聪是我国当代著名的小提琴演奏家和作曲家。

曾任中央音乐学院院长、中国音乐家协会副主席等职。

▲中国当代著名小提琴演奏家和作曲家

马思聪

小提琴独奏曲《思乡曲》是马思聪于1938—1939年间创作的《内蒙组曲》的第二乐章。

主题取材于流行在内蒙和山西一代的民歌《城墙上跑马》。

原歌表达的是漂泊异乡的游子对故乡的思念和眷恋之情。

马思聪在保持原有曲调的基础上予以充分的发挥,以悠长、哀婉的旋律打动了所有背井离乡的游子之心。

《思乡曲》是由四个段落组成带再现的复三部曲式。

第一部分由三段组成,第一段完整地引用了民歌《城墙上跑马》,主题利用D弦忧郁的音色来抒发淡淡地忧愁。

第二段是第一次变奏,第三段是第二次变奏,小提琴在高音区奏出如泣如诉的动人旋律,萦绕在每个听众的心弦。

特有的滑音和十六分音符相交替的处理使音乐呈现出浓郁的民族风格。

中部又出现了三个新的民歌的旋律,主题由小提琴的双音奏出,

作者在此寄托着对故乡未来和平美好的深深期盼。

最后部分是对第一段的减缩再现,全曲在安静的气氛中结束。

《思乡曲》是马思聪创作中具有开拓性意义的一部代表作,在创作手法上他找到了西方音乐与民族音乐的“契合点”。

他灵活地运用西方的创作手法,丰富了音乐所表达的内容。

他不断地从民间音乐中寻找灵感,将本民族的风格与西方音乐融合在一起,造就了中国现代音乐史上的这首小提琴杰作。

这个世界很美——关于马思聪及《思乡曲》张全民在浮华的尘世中,我常常是怀着乡愁的冲动从马思聪的《思乡曲》出发去寻找自己的故乡的。

我无数次地听过这首美丽而又略带忧伤的中国小提琴经典之作。

每当那如歌的思乡主题旋律从小提琴的弓弦之间慢慢地流溢而出时,我的灵魂仿佛马上从沉重的肉身中游离了出来,开始朝着故乡的方向行进。

于是,穿过漠漠的云烟,我似乎又看到了故乡秀丽的山水和深深的巷弄,看到了田野上自唐诗宋词里翩翩飞来的白鹭,看到了波光滟滟的江面上的渔舟唱晚,看到了梧桐树下夕阳影里父母期盼的身影。

我喜欢这种灵魂还乡的感觉,即使是跋涉千山万水,历尽艰难险阻;即使是幻梦一场,那叶归舟最终并不能真正在故乡靠岸,我也喜欢。

尤其是在那些时刻,听马思聪的《思乡曲》,灵魂尚未起程,而人早已沉浸在生命的甜醉之中。

譬如秋天的一个黄昏,夕阳沉沉地坠了下去,南飞的雁群从洒满余辉的天边缓缓飞过,长河边的芦苇在秋风中瑟瑟作响;譬如春天的一个夜晚,卧睡在老房子里,潇潇的春雨轻轻地敲打着鱼鳞般的瓦屋顶,夜航的船马达嗵嗵作响地从镇边的河流里经过。

还有,在有月亮的晚上,天地澄净,清辉四溢,仰望着夜空中皎洁的明月,而《思乡曲》的旋律正好渡着月光悠悠飘来,心中更是涌生起无限的美丽乡愁。

在那时,会蓦然觉得古往今来那么多诗人思念故乡的歌谣,李白也好,杜甫也好,余光中也好,席慕容也好,只有在这首令人黯然销魂的曲子中,才真正触动内心深处那隐秘的永恒情结。

也只有在那时,我们才真正明白故乡之于人的意义还并不仅仅是一种地域上的眷恋和怀旧,更在于一种文化、一种精神上的血脉维系和灵魂回归。

其实,听马思聪的《思乡曲》,还并不仅仅止于这些,我的灵魂还常常在小提琴抒情的慢板中走得更远,走进音乐家的悲欢人生,走进命运的变幻天地,去独自谛听一段生命凄美的绝唱,去独自品味一份困厄中爱的执着。

马思聪早年两赴法国学习音乐,主修小提琴和作曲。

年轻的马思聪才华横溢,二十来岁就创作了著名的《内蒙组曲》,《思乡曲》就是其中的第二乐章。

而后,他又写出了《牧歌》等许多优秀音乐作品,那些作品,不少都是堪称中西合璧的典范之作,都以高超的西方音乐技巧完美地表现了中华民族特有的审美情感和文化内涵。

新中国成立后,他出任在天津成立的中央音乐学院首任院长。

然而不幸的是,在后来的那场文革浩劫中,马思聪也和当时的许多文化名人一样,无以避免地受到了残酷的迫害,有人用有钉子的鞋子猛打他,有人在他劳动拔草时逼他吃草,辱骂他说:“你姓马,你只配吃草。

”也有红卫兵拿着尖刀威胁他要老实交代问题,不然就拿刀捅了他。

不少人受不了肉体和精神的双重屈辱,最终没有跨过那道命运的门槛,悲愤凄凉地离开了人世。

生性谨慎憨实的马思聪当时也陷入了深深的绝望之中,内心也时常萌生弃世的念头。

然而,在不少亲戚和朋友的鼓励和帮助下,被逼无奈的马思聪最终鼓起勇气选择了惊险的逃亡,携家人历尽重重危难,辗转香港,流亡到了美国。

异国他乡,马思聪凭借着自己过人的音乐才华得到了应有的尊重,生活也过得比较安稳。

然而戴着一顶“投敌叛国”莫须有罪名帽子而有家难归的他,内心却一日都不曾平静过,月夜寒灯,孤馆无眠,马思聪常常朝着故国的方向拉起他的《思乡曲》,倾诉着他内心剪不断、理还乱的浓浓乡愁和生命悲凉之情。

在寄居美国的二十年日子里,马思聪创作了很多音乐作品,但其中的不少作品如独唱曲《李白诗六首》和《唐诗八首》,芭蕾舞剧《晚霞》等,都是怀国思乡之作,都无不寄寓了他对故国的深切怀念和对灿烂民族文化的无限思慕之情。

马思聪的女儿马瑞雪在回忆父亲时这样说,马思聪在国外时无时无刻不在怀念故国,每当国内有人去拜访他,他总是兴奋地问这问那,过后,又总是兴奋莫名,夜不能寐。

也许是一种宿命,艺术华美的背后隐藏着的往往是一种常人无法想象的凄楚和辛酸,文化史上不少艺术家都无不经受了人生的种种苦难,而后才在生命的砥砺中真正臻至艺术的巅峰。

马思聪二十来岁就早已成功地写出了优美的代表作《思乡曲》,但没想到,命运还是让他在晚年尝尽了流亡他乡的颠沛和思乡之苦,真是如今识尽愁滋味,欲说还休,欲说还休。

在生命中最后的日子里,一个晚上,马思聪听着贝多芬的《命运交响曲》,哭了,他还请求他的夫人不要理会他,让他哭个够,他流着泪说:“这个世界很美!”每每在听《思乡曲》的时候,倘若纷飞的思绪不经意间忽地触及到马思聪生命中的这个感人细节,我的泪水就会止不住地流下来。

是的,这个世界很美,只有在内心里深深爱着故国和亲人、深深爱着生活和艺术的人才会真正感知到这个貌似无情的世界的美丽,才会在历尽劫难之后依然坚守当初的那份热爱并且由衷地生发出对于世界的感恩之情。

就这样,在许许多多个原本平淡如水的日子里,听马思聪的《思乡曲》,我常常会获得一种还乡的沉醉、一种灵魂的抚慰和一种生命的支撑。

就这样,在漫漫的人生长路中,有了《思乡曲》相伴,即使是寒窗孤灯,即使是风雨兼程,即使是天涯漂泊,我也不再会觉得人生会是多么的寂寞、疲惫和无助。

小提琴如歌的倾诉又回旋而来,我蓦然觉得有一缕来自故乡的春风,在我的心海中轻轻拂起生命欣喜与自适的波澜。

这个世界,很美。

【佳作欣赏】新雪初霁的夜,常伴着当空的皓月。

我独自走在空无一人的大街上,月影流传竟显出几分凄清与冷寂。

我仰头望月,突然想起了故乡的月,一阵温柔又刻骨的悲痛刺上心头。

故乡的月啊!已有十几年不曾见了吧,月光照在金黄的麦穗上,照在柔软的沾着露水的青草坡上,照在鳞波闪闪的湖面上,照在路边等儿女归来的父母身上……想着想着,又是一阵悲痛。

异国的月与他乡的我,一个咫尺天涯千秋万代,一个悲欢喜怒只影常在。

罢罢罢,未老莫还乡,还乡须断肠。

——马琳秋意渐浓,枯黄的叶落了一地。

我缓缓踱步,伴着树叶的声音而心碎着,这落叶竟和故乡的一样的黄。

我早已记不清离家多久,家乡的那口老井倒也模糊起来,一景一木还是原来的样子吧,只是不知道家中老幺长高了多少,心中不免怅然若失。

曾几何时,我牵着外婆的手,依偎在她怀中,听她讲各种有趣的故事。

又或是叫上几个好友,一行去村前的小溪里摸鱼,常是鱼抓不了几条,打水仗却是玩得不亦乐乎,弄湿了身子,免不了一顿责骂,可第二天还是如约而至。

抑或在门前的老槐树下,咿咿呀呀,学着电视里的演员扭起了身子,村里的村民都是我的观众,我的表演总是博得一阵阵喝彩。

那是多么美好的事啊!忽然,一阵熟悉的桂花香飘来,我停住脚步,看一片落叶飘向远方,那是家的方向啊!唉,心中的故乡何时才能抵达!——陈蓥盈我爱我的家乡,爱她每一寸土地,爱她的四季,爱她的白,爱她的黑。

我的家乡靠海,盛产海鲜,特别是牡蛎。

冬天一到总会看见渔民从海上拿出自行车轮胎带子上面养满了牡蛎,在海岸边,也搭着一个个棚,棚里有许多村里的老人在挑牡蛎。

比起挑好的牡蛎,我更喜欢带壳的,家里总会准备烧烤炉,上面直接放牡蛎,听牡蛎在火烤下发出嗞嗞嗞的声音,吃上一口更是鲜上加鲜。

去年冬天我一直在上海的外婆家,走出小区都是一幢幢高楼,虽然离步行街,外滩很近,但走在路上都是人,没有一丝温暖,这年冬天很冷,很冷,心中有无数次想回到家里,想念家里的一切。

——冯怡君听完一曲悠扬的思乡曲,眼中不禁涌起热泪,家乡的一切一切渐渐从脑海中浮现。

那排排整齐的屋檐,那黑色的屋脊沐浴着金色的阳光,在阳光下闪闪耀眼……回忆过去漫步在树林中,一棵棵大树简直像原始林一般拔地而起,遮天蔽日,将一切都笼罩在幽暗的树影中,偶尔有几束光照射在树叶上。

慢慢的,潺潺的水声,树叶被风吹起的沙沙声,鸟儿的歌唱声……种种声音在耳边响起。

还有一个身影一直都在那丛林深处,在家乡的每一处角落。

——杨姹玥夕阳河边走,举目望苍穹,袅袅炊烟起,带来思乡愁。

——陈志伟一轮弯月悬挂在黑幕上,星星嵌在云里熠熠闪光。

我枕着手臂靠在床头,望着弦月发呆,回忆如涓涓细流汇入脑海,黑暗中一抹阳光打破了寂静。

我蓦然看见一个稚嫩的小丫头拿着一串糖葫芦骑在一个男人的背上,他的脸上溢着满满的幸福。

画面转动,昏黄的灯光下,一个女人仔仔细细地织着一件小小的毛衣,她微微笑着,美得让人窒息。

真想他们。

月光透过窗子洒在地面上,像被风吹起的银纱。

——翁海霞闭上双眼,就像南柯一梦,思绪又回到了那朝思暮想的故乡。

首先映入眼帘的是那朴实无华的大青山,仿佛还能看到童年和小伙伴一起追逐打闹的情景。

至于那大青山本身,并不需要什么华丽的形容词,只需记住它便足够了。

走过大青山,一条清澈见底的小溪发出潺潺的流水声,有点清凉的溪水打在脸上,让人精神一振。

走过自家的院子,空气中飘来阵阵香气,深吸一口,就知道是母亲做的菜的味道,迫不及待地跑进厨房,却不见母亲的身影,只留下一地的思念。

走进书房,不见父亲的身影,却仍然能感受到那严厉的关爱。

想到这里,便睁开眼睛不敢再想,怕眼泪流下来。

——应嘉航金色的阳光缓缓地流着,抹在慵懒的小城镇之中。

轻风吹卷起叶儿,阳光透过叶的间隙在地上洒下斑驳的影子。

有一些落叶像蝴蝶一样盘旋坠下,落在平静幽深的小湖中,湖面荡漾起层层涟漪,也被金光照耀得熠熠生辉。

此时几声打破了这小城镇的宁静。

老人聚在门前晒着太阳,孩童在你追我赶着,自由自在地嬉戏玩闹。

猫趴在屋檐上伸伸懒腰,接着又继续起它的酣睡。

整个故乡尽显一派宁静祥和的景象,令人心旷神怡,使得我回忆起来时,也不禁潸然泪下。

——胡含琪家,并不遥远,提着书包坐着车睡个觉,家便到了。

但家,又是那么遥不可及,在这里,我时不时会想起妈烧的蛋炒饭,虽然油腻,但总会吃干净;时不时会想起姐在我衣服上作画,虽然难堪,但总会穿起;还会记起我和弟用积木拼出一个世界,虽然幼稚,但总感到高兴。

一个身处远方的人,听到这样的音乐,空气中也弥漫着悲伤的气息。

——邬旻汛身处异乡的游子在一个清冷的夜晚靠在斜栏边,迎着萧索的寒风,望着天边那轮皎洁的明月,不禁想到远在千里之外的故乡。

他想到了故土上的一景一物:那从村前流过的潺潺溪水,那月光下幽深静谧的竹林小道,那后院池塘中彻夜不止的蛙叫……一切都是那么美好,令人怀念。

他看到月光下那年迈的父母,看到了他临行前他们饱含期盼忧心的双眸,看到了他们在火车开动后越来越模糊的身影……——冯禾欣恍惚间,一条悠长的河道,绰绰的水纹荡漾不止,山边一抹缠绵的余晖,似是燃尽的烛光,配合着房檐边半掩的炊烟,袅袅升腾。

好像天空又蒙了一层看不真切的细雾,落了一场雨,沿旧梠滑下的水珠,急促地鼓点般地滴落。

雨水冲过了山丘,掠过了草地,洗刷了沾着蛛网的破牖。

老屋老顶,有大雁飞去排成“七”字,映进故乡的瞳仁深处,灿烂着那璎珞般的水珠的光彩,悠然无比。

雨后过分透净的天空,像有一盏等待的孤灯停留在灵魂深处,勾起对记忆深处故乡的眷恋,不止地沸腾着的思念,寄予在脑海中永垂不朽的地方,拥有镌刻入骨的景致,绵长得不休不眠。

——陈之歆家乡,记忆的起点,灵魂的归属之地。

那儿是我童年的欢乐之所,捕鱼、捉虾、掏鸟窝……家乡的土地,撒着我欢乐的汗水和艰辛的泪水。