肝内胆汁淤积症诊治专家共识

- 格式:pdf

- 大小:649.38 KB

- 文档页数:29

胆汁淤积性肝病诊断和治疗共识一、本文概述《胆汁淤积性肝病诊断和治疗共识》旨在汇集全球肝病领域的最新研究成果与临床经验,为医生提供一个全面、系统的胆汁淤积性肝病诊断和治疗指南。

胆汁淤积性肝病是一类以胆汁分泌和排泄障碍为特征的肝脏疾病,其临床表现多样,诊断与治疗具有一定的挑战性。

本文将从胆汁淤积性肝病的定义、分类、发病机制、临床表现、实验室检查、影像学检查、病理诊断、治疗原则等方面进行详细阐述,以期为临床医生的实际工作提供有力的参考和支持。

本文将重点关注胆汁淤积性肝病的早期诊断方法、鉴别诊断要点、治疗策略选择以及长期随访管理等方面,以期提高胆汁淤积性肝病的诊疗水平,改善患者预后。

本文还将强调多学科协作在胆汁淤积性肝病诊断和治疗中的重要性,提倡跨学科交流和合作,共同推动胆汁淤积性肝病研究的深入发展。

《胆汁淤积性肝病诊断和治疗共识》旨在为临床医生提供一个全面、系统的胆汁淤积性肝病诊断和治疗指南,以期提高胆汁淤积性肝病的诊疗水平,改善患者预后,为肝病领域的发展做出积极贡献。

二、胆汁淤积性肝病的病因与发病机制胆汁淤积性肝病是一种复杂的临床病理过程,其病因多种多样,发病机制也各不相同。

了解这些病因和发病机制对于胆汁淤积性肝病的正确诊断和治疗至关重要。

胆汁淤积性肝病的病因大致可以分为肝内和肝外两大类。

肝内病因主要包括病毒性肝炎、药物性肝病、自身免疫性肝病等,这些疾病可以影响肝脏的正常结构和功能,导致胆汁分泌和排泄障碍。

肝外病因则主要包括胆道梗阻、胆道结石、胆道肿瘤等,这些疾病可以直接影响胆道系统的通畅性,引发胆汁淤积。

发病机制方面,胆汁淤积性肝病主要涉及胆汁分泌不足、胆汁排泄受阻和肝细胞损伤等几个方面。

胆汁分泌不足可能是由于肝细胞功能受损,导致胆汁酸合成减少或分泌障碍。

胆汁排泄受阻则可能是由于胆道系统梗阻或胆道运动功能失调,使得胆汁无法正常流入十二指肠。

肝细胞损伤则可能是由于各种原因导致的肝细胞坏死或凋亡,使得肝细胞无法维持正常的胆汁分泌和排泄功能。

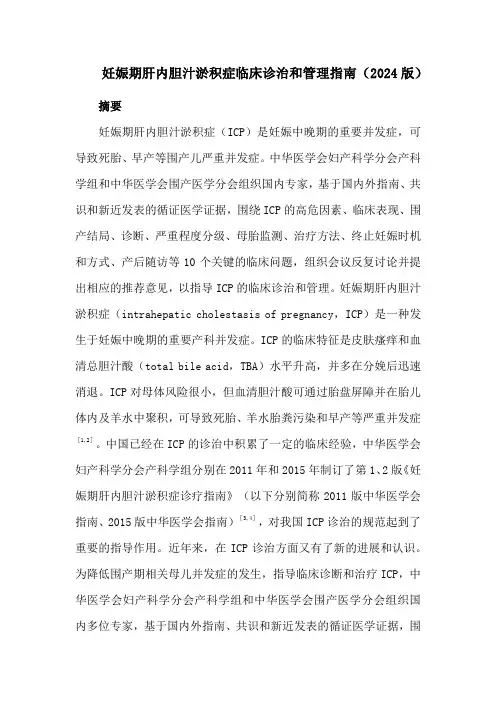

妊娠期肝内胆汁淤积症临床诊治和管理指南(2024版)摘要妊娠期肝内胆汁淤积症(ICP)是妊娠中晚期的重要并发症,可导致死胎、早产等围产儿严重并发症。

中华医学会妇产科学分会产科学组和中华医学会围产医学分会组织国内专家,基于国内外指南、共识和新近发表的循证医学证据,围绕ICP的高危因素、临床表现、围产结局、诊断、严重程度分级、母胎监测、治疗方法、终止妊娠时机和方式、产后随访等10个关键的临床问题,组织会议反复讨论并提出相应的推荐意见,以指导ICP的临床诊治和管理。

妊娠期肝内胆汁淤积症(intrahepatic cholestasis of pregnancy,ICP)是一种发生于妊娠中晚期的重要产科并发症。

ICP的临床特征是皮肤瘙痒和血清总胆汁酸(total bile acid,TBA)水平升高,并多在分娩后迅速消退。

ICP对母体风险很小,但血清胆汁酸可通过胎盘屏障并在胎儿体内及羊水中聚积,可导致死胎、羊水胎粪污染和早产等严重并发症[1,2]。

中国已经在ICP的诊治中积累了一定的临床经验,中华医学会妇产科学分会产科学组分别在2011年和2015年制订了第1、2版《妊娠期肝内胆汁淤积症诊疗指南》(以下分别简称2011版中华医学会指南、2015版中华医学会指南)[3,4],对我国ICP诊治的规范起到了重要的指导作用。

近年来,在ICP诊治方面又有了新的进展和认识。

为降低围产期相关母儿并发症的发生,指导临床诊断和治疗ICP,中华医学会妇产科学分会产科学组和中华医学会围产医学分会组织国内多位专家,基于国内外指南、共识和新近发表的循证医学证据,围绕ICP的高危因素、临床表现、围产结局、诊断、严重程度分度、母胎监测、治疗方法、终止妊娠时机和方式、产后随访等10个关键的临床问题,组织会议反复讨论并提出相应的推荐意见,以指导ICP的临床诊治和管理。

本指南由中华医学会妇产科学分会产科学组和中华医学会围产医学分会发起,立足于解决ICP诊疗过程中的相关问题。

重度肝内胆汁淤积症诊断标准

重度肝内胆汁淤积症(severe intrahepatic cholestasis)是指肝

内胆汁淤积严重影响肝功能的一种疾病,其诊断标准包括:

1. 临床症状:患者出现明显的黄疸(黄疸指数>10倍正常范围)和瘙痒症状,伴有乏力、食欲减退、恶心、呕吐等胆汁淤积症状。

2. 实验室检查:血清总胆红素明显升高,常超过100μmol/L。

血清胆碱酯酶、γ-谷氨酰转肽酶(GGT)、碱性磷酸酶(ALP)也明显升高。

3. 影像学检查:肝脏B型超声或CT检查显示肝内胆管扩张,

肝实质内胆汁淤积。

4. 肝穿刺活检:肝组织病理学检查示肝细胞胆汁淤积、胆管扩张、胆汁淤积所致的肝细胞损伤等特征性改变。

以上是一般情况下的重度肝内胆汁淤积症诊断标准,具体诊断需要结合患者病史、体格检查和其他相关检查结果,由医生综合判断得出。

因此,在具体诊断时还需要考虑一些其他病因和可能的并发症。

因为这些标准根据具体情况会有所不同,所以最好还是就医咨询医生,以确诊和制定合理的治疗方案。

肝内胆汁淤积症诊断标准肝内胆汁淤积症(cholestasis)是指一种由胆汁管阻塞引起的代谢疾病。

胆汁淤积是一种使肝脏及其功能损害的常见及严重的问题,有时可导致肝硬化。

而诊断肝内胆汁淤积症,则需要依照一定的标准来进行。

1. 临床表现肝内胆汁淤积症的临床表现主要有腹部肿胀、恶心、厌食、腹痛、感厌腹部压力等,有的患者会出现肝大或肝软化,也会因为淤血继发性贫血而出现乏力等症状。

此外,患者还可能出现抗菌素过敏、肝病移植排斥反应以及慢性肝纤维化等其他一些症状。

2.断检查肝内胆汁淤积症的诊断检查主要包括血清学检查、超声检查、肝穿刺抽吸法(LP)、肝脏病理学检查等。

(1)血清学检查血清学检查主要表现为抗胆碱酯酶、胆汁碱酯酶、抗碱性磷酸酶、谷丙转氨酶、谷草转氨酶、乳酸脱氢酶及胆汁酸等指标均显著升高。

此外,由于肝内胆汁淤积症经常伴随有肝功能损坏,故血清转氨酶及总胆红素(TBA)也会显著升高。

(2)超声检查超声检查主要表现为肝囊性病变或局部钙化。

此外,超声胆囊多次穿刺也会显示胆汁异常收集于胆囊壁、胆囊壁肿厚、胆囊内积液、胆总管及胰总管阻塞等改变。

(3)肝穿刺抽吸法肝穿刺抽吸法是通过细菌学或细胞学检查肝穿刺抽出的液体,可以检测出肝内胆汁淤积症引起的改变。

一般细菌学检查会检测到胆汁酸、胆汁中的细菌及其他物质,而细胞学检查则会检测到胆管细胞及其他物质,以及胆汁酸和胆管黏膜上皮细胞。

(4)肝病理学检查肝病理学检查主要表现为肝内胆汁淤积,这可以通过对活检肝组织进行细胞学检查来进行检测。

一般情况下,肝病理学检查会显示出肝毛细血管及肝细胞内胆汁淤积,以及肝细胞胆汁生成功能改变等特征。

3.合治疗肝内胆汁淤积症的治疗主要在于改善肝功能及重建肝细胞,以改善患者的临床症状。

(1)药物治疗药物治疗主要包括抗胆嵴药物、甲状腺素前体醋酸盐及其他抗炎药物等。

此外,也可以通过抑制肝细胞内胆汁分泌、促进胆汁流动及抑制胆汁淤积的药物来治疗肝内胆汁淤积症。

肝内胆汁淤积症诊治专家共识(全文)胆汁淤积(Cholestasis)是指胆汁合成、分泌异常,以及肝内外胆管中胆汁流动的机械性或功能性障碍,继而使得胆汁成分入血所致的临床症候群[1]。

按照发生的部位可分为肝内胆汁淤积(Intrahepatic cholestasis,IHC)和肝外胆汁淤积,本共识主要针对IHC的诊治进行探讨。

IHC是指肝内胆汁酸代谢和转运障碍,早期往往无不适症状,仅表现为血清碱性磷酸酶(Alkaline phosphatase,ALP)和γ–谷氨酰转肽酶Gamma–glutamyltransferase, GGT)升高,以后可表现为乏力、瘙痒、尿色加深和黄疸等[1]。

IHC常见于胆汁淤积性肝病(Cholestatic liver diseases,CLD)、妊娠相关肝内胆汁淤积、新生儿肝内胆汁淤积以及遗传代谢相关胆汁淤积等。

为进一步规范我国IHC诊断和治疗,肝内胆汁淤积诊治专家委员会制订本共识,旨在帮助临床医师利用最新临床证据,并根据患者具体病情,制订合理的诊疗方案。

1 流行病学IHC发病率目前尚无确切的数据,主要是诊断标准尚未统一,以致结果不一致。

在一项纳入2 520例患者的研究中显示[2],初次诊断的慢性肝病患者中有35%出现IHC,其中原发性硬化性胆管炎(Primary sclerosing cholangitis,PSC)为67%,自身免疫性肝炎为55%,原发性胆汁性肝管炎(Primary biliary cholangitis,PBC)为54%,药物性肝损害为53%,酒精性肝炎为35%,病毒性肝炎为32%,肝硬化为43%。

我国一项关于1 000例慢性病毒性肝炎患者IHC的横断面研究显示[3],56%慢性病毒性肝炎患者出院时,IHC的主要指标ALP或GGT仍然高于正常值上限(ULN),且这些指标异常的患者中肝纤维化和肝硬化的发生风险和病情严重程度显著增加。

曹旬旬等[4]以ALP水平>1.5×ULN,且GGT水平>3×ULN为胆汁淤积的诊断标准,对慢性肝病住院患者的胆汁淤积发生率情况进行研究,结果显示,胆汁淤积的总发生率为10.26%。

肝硬化胆汁淤积诊断标准概述说明1. 引言1.1 概述胆汁淤积是一种常见的疾病,由于肝脏功能紊乱导致胆汁无法正常排泄而引起。

这种疾病严重影响着患者的健康和生活质量,并且如果不能及时得到诊断和治疗,可能会导致严重并发症甚至危及生命。

本文旨在全面概述肝硬化胆汁淤积的诊断标准。

通过对国际上通用的诊断标准以及不同地区/学科领域的诊断标准进行比较和评析,我们希望能够了解目前对肝硬化胆汁淤积诊断的国际认可程度和各个地区/学科领域在这一方面的思路和方法差异;同时也希望能够找出其中优秀的标准并提供参考,为未来该领域的临床应用和研究方向提供建议。

此外,本文还将介绍常用的检查手段和技术方法,包括血液生化指标检测方法、影像学检查方法以及组织活检和病理分析方法。

这些方法的应用可以为肝硬化胆汁淤积的诊断提供科学依据和可靠性,对于患者的治疗和护理具有重要意义。

1.2 文章结构本文共分为五个部分进行论述。

除了此引言部分外,后续部分包括胆汁淤积概述、肝硬化胆汁淤积诊断标准、常用的检查手段和技术方法以及结论与展望。

在胆汁淤积概述部分,将对胆汁淤积的定义、病因以及临床表现进行简要介绍。

通过了解这些基本知识,可以对肝硬化胆汁淤积有一个整体性的认识。

在肝硬化胆汁淤积诊断标准部分,将详细介绍国际上通用的诊断标准,并与不同地区/学科领域的其他标准进行比较和评析。

这有助于读者了解目前该疾病诊断标准的普遍应用程度以及各个地区/学科领域在该方面的研究成果和差异。

常用的检查手段和技术方法部分将介绍几种常用的诊断手段和技术方法,包括血液生化指标检测、影像学检查以及组织活检和病理分析。

这些方法在肝硬化胆汁淤积的诊断过程中起着重要的作用,可以提供精确和全面的信息。

最后,在结论与展望部分,将总结本文主要观点和发现结果,并对未来肝硬化胆汁淤积的临床应用和研究方向进行展望和建议。

希望本文能为相关领域的医务人员和研究者提供有价值的参考。

1.3 目的本文旨在系统概述肝硬化胆汁淤积的诊断标准,并介绍相关的检查手段和技术方法。

[7]The Medical Council of Hong Kong.List ofregistered doctors [EB /OL ].[2015-05-21].http ://.hk /.[8]何晓琴.美国医学生培养启示[J ].卫生职业教育,2011,29(13):137-139.[9]Wang QJ ,He J.Registration for Englishqualified doctor and its enlightenment [J ].Chinese Hospital Management ,2004,24(4):63-64.(in Chinese )汪勤俭,贺加.英国医师执业注册、考试及启示[J ].中国医院管理,2004,24(4):63-64.[10]Liu YC ,Liang Y.Analysis and enlightenmentof medical education system in France [J ].JournalofJianghanUniversity (NaturalScience Edition ),2013,41(2):107-112.(in Chinese )刘钰晨,梁勇.法国医学教育制度分析及其启示[J ].江汉大学学报:自然科学版,2013,41(2):107-112.[11]Ailiman Mahemuti ,Zhao J ,Zhulepiya Simayi ,et al.Training of clinical practical capacity in French medical students and its reference to China [J ].China Higher Medical Education ,2008(7):5-7.(in Chinese )艾力曼·马合木提,赵静,珠勒皮亚·司马义,等.法国医学生临床实践能力培养对我国的启示[J ].中国高等医学教育,2008(7):5-7.[12]覃国强,杨云滨,莫嘉颖.发达国家临床实践教学模式对我国的启示[J ].南方医学教育,2013(4):38-41.(收稿日期:2015-02-24;修回日期:2015-06-14)(本文编辑:崔丽红)·全科医生知识窗·专家共识———2015胆汁淤积性肝病诊断治疗专家共识更新要点胆汁淤积性肝病是一组以胆汁淤积为主要表现的临床常见疾病。

妊娠期肝内胆汁淤积妊娠期肝内胆汁淤积(intrahepatic cholestasis of pregnancy,ICP)为妊娠特有疾病,常发生于妊娠中晚期,临床上以皮肤瘙痒、血清学以肝内胆汁淤积的指标异常、病程上以临床表现及生化异常在产后迅速消失或恢复正常为特征。

治疗的目标是缓解瘙痒症状,降低血清总胆汁酸水平,改善肝功能,最终达到延长孕周,改善妊娠结局的目的。

【适应证】糖皮质激素主要应用在妊娠34周前,估计在7天之内可能发生早产的ICP患者,或病情严重需计划终止妊娠的促胎肺成熟。

用法:推荐剂量地塞米松6mg,每12小时1次,共4次。

孕期单疗程地塞米松对促进胎肺成熟是安全有效的,多疗程对新生儿近远期有不良影响。

【注意事项】地塞米松在改善症状和生化指标、改善妊娠结局方面疗效不确切,同时由于激素对母胎的副作用,在距离分娩时间尚远时使用更应该慎重。

孕期3月用药的母亲胎儿唇裂的发生风险增高,器官移植病例中有报道胎膜早破和肾上腺功能减退的风险增加。

考虑其对胎儿及新生儿的不良影响,不作为ICP的首选治疗。

【禁忌证】(1)激素药物过敏;(2)严重精神病史、癫痫;(3)活动性消化性溃疡、新近胃肠吻合术后;(4)骨折、创伤修复期;(5)单纯疱疹性角、结膜炎及溃疡性角膜炎、角膜溃疡;(6)严重高血压、糖尿病、较严重的骨质疏松;(7)未能控制的感染(如水痘、真菌感染)、活动性肺结核;(8)妊娠初期及产褥期;(9)寻常型银屑病。

参考文献1.胆汁淤积性肝病诊断治疗专家委员会.胆汁淤积性肝病诊断治疗专家共识2013.中国肝脏病杂志,2013,5(1):53-63.2.中华医学会妇产科学分会产科学组.妊娠期肝内胆汁淤积症诊疗指南.中华妇产科杂志,2011,46(5):391-385.3.European Association for the Study of the Liver.EASL clinical practiceguidelines:management of cholestatic liver diseases.J Hepatol,2009,51:237-267.mmert F,Marschall HU,Glantz A,et al.Intrahepatic cholestasis ofpregnancy:molecular pathogenesis,diagnosis and management.JHepatol,2000,33:1012-1021.。

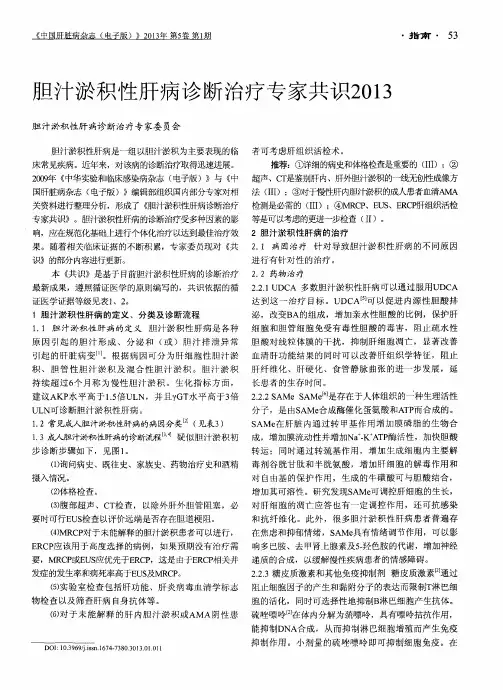

胆汁淤积性肝病是一组以胆汁淤积为主要表现的临床常见疾病,近年来,对该病的诊断治疗取得迅速进展。

基于此,《中华实验和临床感染病杂志(电子版)》与《中国肝脏病杂志(电子版)》编辑部组织国内部分专家对相关资料进行整理分析,形成了《胆汁淤积性肝病诊断治疗专家共识》(以下简称《共识》)。

本《共识》是基于目前胆汁淤积性肝病的诊断治疗最新成果,遵照循证医学的原则编写的,共识依据的循证医学证据等级见表2。

《共识》经过专家委员会讨论,可作为当前胆汁淤积性肝病治疗的参考。

胆汁淤积性肝病的诊断治疗受多种因素的影响,应在规范化基础上进行个体化治疗以达到最佳治疗效果。

随着相关临床证据的不断积累,专家委员会将对《共识》内容进行更新。

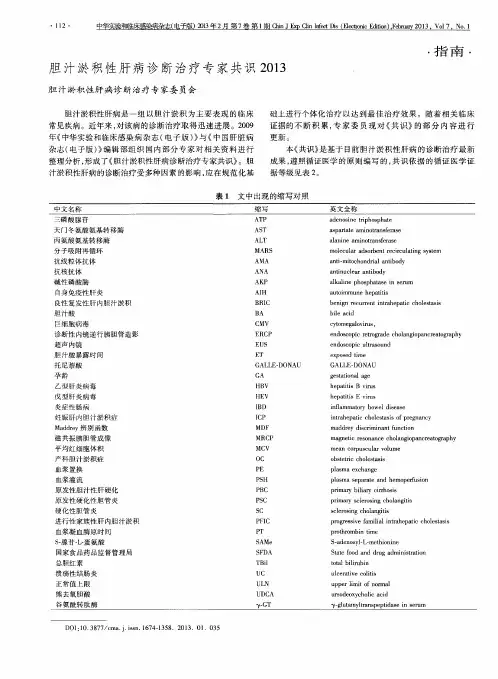

表 1 文中出现的缩写对照表 2 数据类型相应的循证医学证据等级1 胆汁淤积性肝病的定义、分类及诊断流程1.1 胆汁淤积性肝病的定义胆汁淤积性肝病是各种原因引起的胆汁形成、分泌和(或)胆汁排泄异常引起的肝脏病变[1]。

根据病因可分为肝细胞性胆汁淤积、胆管性胆汁淤积及混合性胆汁淤积。

胆汁淤积持续超过6个月称为慢性胆汁淤积。

生化指标方面,建议AKP水平高于1.5倍ULN,并且γGT水平高于3倍ULN可诊断胆汁淤积性肝病。

1.2常见成人胆汁淤积性肝病的病因分类[2](见表3)表3 常见成人胆汁淤积性肝病的病因分类1.3 成人胆汁淤积性肝病的诊断流程[3,4]疑似胆汁淤积初步诊断步骤如图1。

1.3.1 询问病史、既往史、家族史、药物治疗史和酒精摄入情况;1.3.2 体格检查;1.3.3 腹部超声、CT检查,以除外肝外胆管阻塞,必要时可行EUS检查以评价远端是否存在胆道梗阻;1.3.4 MRCP对于未能解释的胆汁淤积患者可以进行,ERCP应该用于高度选择的病例,如果预期没有治疗需要,MRCP或EUS应优先于ERCP,这是由于ERCP相关并发症的发生率和病死率高于EUS及MRCP;1.3.5 实验室检查包括肝功能、病毒血清学检查以及筛查肝病自身抗体等;1.3.6 对于未能解释的肝内胆汁淤积或AMA阴性患者可考虑肝活检术。

肝内胆汁淤积症诊治专家共识作者:肝内胆汁淤积症诊治专家委员会出处:中华临床感染病杂志, 2015,08(05): 402-406.【声明:本文经《中华医学杂志》社有限责任公司授权医脉通,仅限于非商业应用】胆汁淤积(Cholestasis)是指胆汁合成、分泌异常,以及肝内外胆管中胆汁流动的机械性或功能性障碍,继而使得胆汁成分入血所致的临床症候群[1]。

按照发生的部位可分为肝内胆汁淤积(Intrahepatic cholestasis,IHC)和肝外胆汁淤积,本共识主要针对IHC的诊治进行探讨。

IHC是指肝内胆汁酸代谢和转运障碍,早期往往无不适症状,仅表现为血清碱性磷酸酶(Alkaline phosphatase,ALP)和γ–谷氨酰转肽酶Gamma–glutamyltransferase, GGT)升高,以后可表现为乏力、瘙痒、尿色加深和黄疸等[1]。

IHC常见于胆汁淤积性肝病(Cholestatic liver diseases,CLD)、妊娠相关肝内胆汁淤积、新生儿肝内胆汁淤积以及遗传代谢相关胆汁淤积等。

为进一步规范我国IHC诊断和治疗,肝内胆汁淤积诊治专家委员会制订本共识,旨在帮助临床医师利用最新临床证据,并根据患者具体病情,制订合理的诊疗方案。

1IHC发病率目前尚无确切的数据,主要是诊断标准尚未统一,以致结果不一致。

在一项纳入2 520例患者的研究中显示[2],初次诊断的慢性肝病患者中有35%出现IHC,其中原发性硬化性胆管炎(Primary sclerosing cholangitis,PSC)为67%,自身免疫性肝炎为55%,原发性胆汁性肝管炎(Primary biliary cholangitis,PBC)为54%,药物性肝损害为53%,酒精性肝炎为35%,病毒性肝炎为32%,肝硬化为43%。

我国一项关于1 000例慢性病毒性肝炎患者IHC的横断面研究显示[3],56%慢性病毒性肝炎患者出院时,IHC的主要指标ALP或GGT仍然高于正常值上限(ULN),且这些指标异常的患者中肝纤维化和肝硬化的发生风险和病情严重程度显著增加。

曹旬旬等[4]以ALP水平>1.5×ULN,且GGT水平>3×ULN为胆汁淤积的诊断标准,对慢性肝病住院患者的胆汁淤积发生率情况进行研究,结果显示,胆汁淤积的总发生率为10.26%。

慢性肝病患者胆汁淤积的发生率随年龄的增加有上升趋势。

在慢性肝病中,胆汁淤积的发生率依次为PSC(75.00%)、各种原因肝硬化(47.76%)、PBC(42.86%),其他依次为肝肿瘤(35.97%)、自身免疫性肝炎(30.77%)、药物性肝病(28.31%)、酒精性肝炎(16.46%)和非酒精性脂肪性肝病(2.70%)。

这些研究表明,IHC在慢性肝病中普遍存在,在慢性肝病的早期和全程中需要对IHC进行监测和随访。

妊娠期肝内胆汁淤积症(Intrahepatic cholestasis of pregnancy,ICP)是发生在妊娠中晚期的常见并发症,是导致围产儿死亡的主要原因之一。

发病率在种族与地域上差异很大,在南美洲较为常见。

中国重庆、上海等地区该病的发生率较高,分别为2.3%和3.4%。

再次妊娠ICP复发率为40%~70%[5]。

新生儿采用静脉高营养2周以上,20%~35%小儿可发生胆汁淤积,早产儿可达30%~50%,已证实主要与氨基酸有关,停用静脉营养1~4个月,肝功能及肝脏病理变化一般均可恢复[6]。

由α1–抗胰蛋白酶(α1–AT)缺乏导致的胆汁淤积性肝病患儿均为PiZZ型,西方人中PiZZ型为1/1 600~1/2000,但新生儿中仅11%~20%发生胆汁淤积,7%仅有肝功能异常,白种人群中由α1–AT缺乏引起者占5%~18%,中国人尚未发现有PiZZ基因。

男女发病率基本一致。

报道的病例主要分布在北非、土耳其、意大利等欧洲白人中,在中国台湾也曾有过报道。

Citrin缺陷导致的新生儿肝内胆汁淤积症(NICCD)患者以日本人为主,但最近的研究提示,此病在中国,尤其是华南并不罕见,如华南四省区(广东、广西、湖南和香港)的小样本调查,结果表明该地区人群的NICCD致病基因携带率竟达2.08%[7]。

遗传代谢相关胆汁淤积,如良性复发性肝内胆汁淤积(Benign recurrent intrahepatic cholestasis,BRIC)、进行性家族性肝内胆汁淤积(Progressive familial intrahepatic cholestasis,PFIC)、Alagille综合征、ABCB4缺乏等均可导致胆汁淤积。

10%~15%的儿童胆汁淤积可由PFIC引起,Alagille综合征国外报道该病的发病率约为1/70 000[8]。

2根据细胞学损害的部位可分为肝细胞型胆汁淤积、胆管细胞型胆汁淤积和混合型胆汁淤积[9]。

(1)肝细胞型胆汁淤积:常见的有酒精性肝病(ALD)、非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)、病毒性肝炎(VH)、药物性肝脏损害(DILI)、重症相关(缺血性) IHC、全胃肠外营养性IHC, BRIC、PFIC、ICP、霍奇金病及转移性肿瘤、肉芽肿性肝炎和肉芽肿病、血管性疾病(如布–加综合征和肝窦阻塞综合征)、各种原因肝硬化。

(2)胆管细胞型胆汁淤积:DILI、PBC、原发性PSC、继发性硬化性胆管炎(SSC)、药物性胆管病、移植物抗宿主病、获得性免疫缺陷综合征(AIDS)和免疫抑制相关的感染性胆管炎等。

(3)混合型胆汁淤积:主要疾病和病因有药物性肝病、重型病毒性肝炎及各种原因肝硬化等。

3引起IHC的原因较多,主要有感染(病毒、细菌及寄生虫等)、药物损伤、自身免疫性疾病、酒精中毒、肿瘤和遗传代谢等,任何引起肝细胞和胆管细胞损害的因素均可导致IHC的发生。

3.1ICPICP是一种表现比较特殊的疾病,其确切的发病原因尚未明确,目前研究认为,其发病是环境、激素及基因等多种因素共同作用的结果[10]。

发病机制的研究热点是基因突变,尤其可能与ABCB4基因、ABCB11基因有关[11]。

现在,尚有学者提出ICP可能与抗心磷脂抗体亦有关系,也有研究认为其发生与血中的硒及胎盘中硒水平降低有关。

3.2儿童胆汁淤积常见的有:巨细胞包涵体病毒(CMV)和弓形虫感染、新生儿静脉营养、α1–AT缺乏、Zellweger 综合征、NICCD、胆汁黏稠综合征、肝内胆管发育不良、肝内胆管囊性扩张等。

3.3遗传性BRIC、进行性家族性肝内胆汁淤积症3型、Alagille综合征等是儿童期慢性胆汁淤积性肝病的重要原因之一。

4肝细胞和胆管细胞具有摄取和分泌胆汁成分的功能,行使功能依靠的是细胞膜上某些蛋白分子,各自通过相应的转运体,完成胆汁的分泌,形成胆汁流。

当肝细胞和胆管细胞对胆汁成分摄取、转运、分泌和排泄存在障碍时均可影响胆汁分泌的畅通,导致胆汁淤积的发生。

胆汁淤积的发生机制非常复杂,有些方面尚未完全了解,各种病因造成胆汁淤积的机制往往不止一种,可能涉及多个机制,一般可分成遗传性基因缺陷和获得性疾病[12]。

获得性IHC机制主要有:(1)肝窦基侧膜和毛细胆管膜脂质成分的改变可影响膜的流动性,伴随在膜内镶嵌的转运蛋白和酶,如钠依赖牛磺胆酸共转运体(NTCP)、多药耐药相关蛋白2(MRP2)、有机阴离子转运多肽(OATP2)和胆盐输出泵(BSEP)等活性下降,而MRP1和MRP3活性增加,使胆汁酸和某些阴离子排泄和胆汁流量显著减少;(2)细胞骨架的改变包括微管系统和肌动蛋白微丝网络的损伤,角蛋白中间丝的增加。

微管的损伤可导致胆汁分泌障碍,微丝的功能失调影响毛细胆管蛋白收缩和使细胞旁间隙的通透性增加,形成胆汁淤积;(3)胆汁分泌调节异常,胞内Ca2+水平增加,使胆汁排泄障碍,造成胆汁淤积;(4)紧密连接完整性破坏,形成连接漏洞,使细胞旁的通透性增加,导致胆汁反流入血液;(5)肝内胆管的免疫性损伤,可造成肝内胆管阻塞,如PBC、PSC、肝移植排异反应、GVHD和药物等。

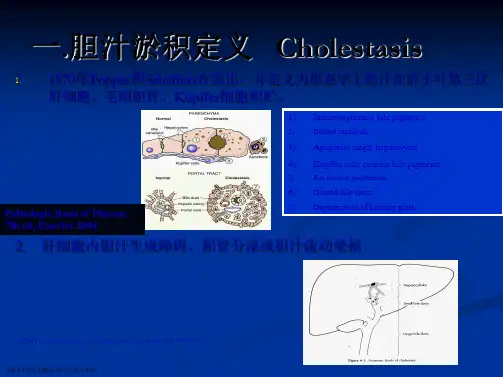

5胆汁淤积时肝组织学变化常是非特异性改变,不论病因如何,IHC在数天内即可造成肝细胞超微结构改变,胆汁在肝小叶第3区肝细胞、毛细胆管和库普弗细胞内潴留[13]。

肝细胞内最明显的特点是褐色素沉着,肝细胞呈羽毛状变性,伴有泡沫状细胞形成,可见凋亡和嗜酸性小体形成,毛细胆管和细胆管扩张并有胆栓形成。

汇管区水肿和小胆管周围炎症细胞浸润,小胆管增生和胆管扩张。

电镜可见毛细胆管腔扩张,毛细胆管膜微绒毛水肿、减少、变短和畸形,高尔基体空泡状。

随着淤胆病程的进展,可见纤维化形成,从小叶第1区开始,向四周扩展,以后波及第3区,形成纤维间隔,最终形成肝硬化。

持续IHC伴炎症数月或数年后,可导致胆汁性肝硬化、甚至可能诱发肝癌或肝衰竭。

6除引起胆汁淤积原发疾病相关临床症状外,肝内胆汁淤积本身可引起相关临床症状,以及因胆汁淤积而致的继发性改变。

患者可有乏力、纳差、恶心、上腹不适等非特异症状。

胆汁淤积相关的临床表现主要有黄疸、皮肤瘙痒、疲劳、脂肪泻、黄色瘤、骨质疏松和粪便颜色变浅等。

ALP和GGT升高是胆汁淤积最具有特征性的生化表现,二者升高即表示出现IHC。

胆汁淤积时血清ALP常常>1.5×ULN。

正常血清ALP的浓度常因种族、年龄、性别、身高、体质量、吸烟及饮酒等因素不同而有一定的差异。

血清GGT升高见于大多数肝胆疾病,但增高明显主要见于胆管病变、酒精性和肝胆系统肿瘤,GGT的增高比其他肝脏酶出现得更早,持续时间更长,在肝脏酶中敏感性最高,但其特异性却比较低。

GGT存在于肝细胞的毛细胆管膜及小胆管细胞的顶端膜上。

大多数胆汁淤积患者血清GGT均升高(>3×ULN),但BRIC 或PFIC、胆汁酸合成障碍等GGT可正常。

胆汁淤积引起的胆红素升高以直接胆红素升高为主,间接胆红素升高主要是溶血(红细胞破坏过多)、Gilbert征等,而肝细胞损害引起的黄疸,因为同时有摄取、结合、排泄的障碍,因此直接和间接胆红素均可升高,但一般直接胆红素升高比间接胆红素升高的幅度大。

IHC通常可以分为早期、隐性黄疸期、显性黄疸期、重度黄疸期和恢复期,IHC严重情况下,也会出现胆酶分离的情况[9]。

检测血清中自身抗体如抗核抗体(ANA)、抗平滑肌抗体(ASMA)、抗肝肾微粒体抗体(LKM)、抗肝细胞胞浆抗原1型抗体(LC–1)、抗线粒体抗体(AMA)、抗Sp100抗体、抗可溶性肝抗原抗体(SLA/LP)和IgG4等可帮助进一步明确诊断。

7腹部影像学检查用于肝内外阻塞性黄疸的诊断。

腹部超声检查简便易行,通常是用来鉴别有无肝内、外胆管扩张的首选方法,但在某些疾病如硬化性胆管炎中所观察到的胆道异常有可能被漏诊,而且胆总管下端及胰腺通常显示不清晰。