论北宋的冗官问题

- 格式:pdf

- 大小:437.79 KB

- 文档页数:5

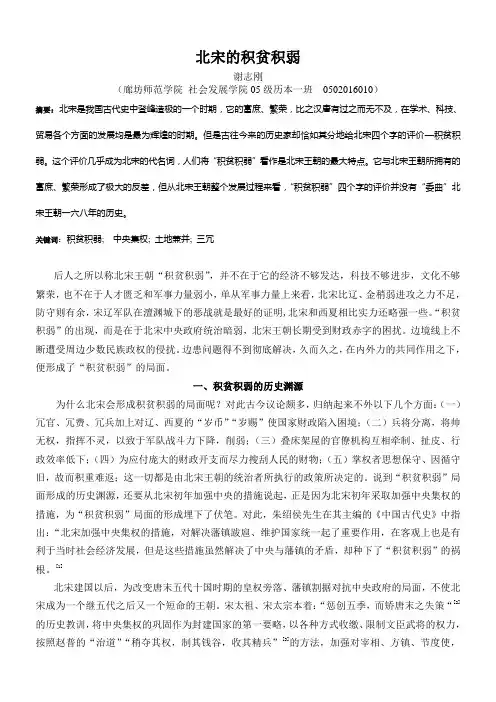

北宋的积贫积弱谢志刚(廊坊师范学院社会发展学院05级历本一班0502016010)摘要:北宋是我国古代史中登峰造极的一个时期,它的富庶、繁荣,比之汉唐有过之而无不及,在学术、科技、贸易各个方面的发展均是最为辉煌的时期。

但是古往今来的历史家却恰如其分地给北宋四个字的评价—积贫积弱。

这个评价几乎成为北宋的代名词,人们将“积贫积弱”看作是北宋王朝的最大特点。

它与北宋王朝所拥有的富庶、繁荣形成了极大的反差,但从北宋王朝整个发展过程来看,“积贫积弱”四个字的评价并没有“委曲”北宋王朝一六八年的历史。

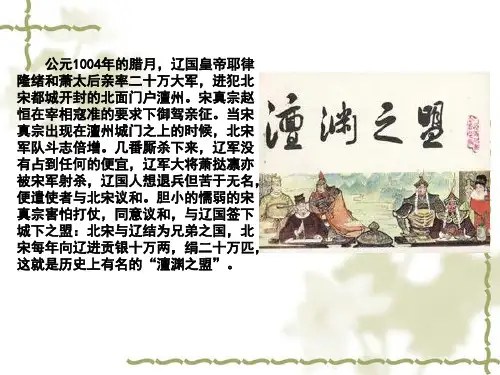

关键词:积贫积弱; 中央集权; 土地兼并; 三冗后人之所以称北宋王朝“积贫积弱”,并不在于它的经济不够发达,科技不够进步,文化不够繁荣,也不在于人才匮乏和军事力量弱小,单从军事力量上来看,北宋比辽、金稍弱进攻之力不足,防守则有余,宋辽军队在澶渊城下的恶战就是最好的证明,北宋和西夏相比实力还略强一些。

“积贫积弱”的出现,而是在于北宋中央政府统治暗弱,北宋王朝长期受到财政赤字的困扰。

边境线上不断遭受周边少数民族政权的侵扰。

边患问题得不到彻底解决,久而久之,在内外力的共同作用之下,便形成了“积贫积弱”的局面。

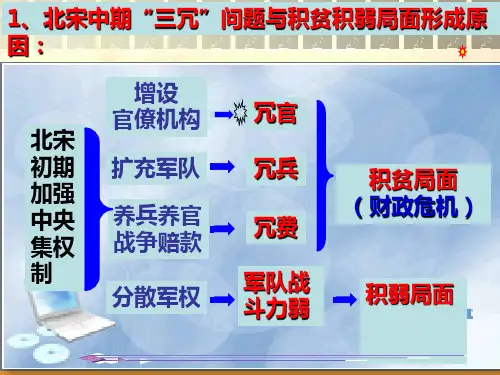

一、积贫积弱的历史渊源为什么北宋会形成积贫积弱的局面呢?对此古今议论颇多,归纳起来不外以下几个方面:(一)冗官、冗费、冗兵加上对辽、西夏的“岁币”“岁赐”使国家财政陷入困境;(二)兵将分离,将帅无权,指挥不灵,以致于军队战斗力下降,削弱;(三)叠床架屋的官僚机构互相牵制、扯皮、行政效率低下;(四)为应付庞大的财政开支而尽力搜刮人民的财物;(五)掌权者思想保守、因循守旧,故而积重难返;这一切都是由北宋王朝的统治者所执行的政策所决定的。

说到“积贫积弱”局面形成的历史渊源,还要从北宋初年加强中央的措施说起,正是因为北宋初年采取加强中央集权的措施,为“积贫积弱”局面的形成埋下了伏笔。

对此,朱绍侯先生在其主编的《中国古代史》中指出:“北宋加强中央集权的措施,对解决藩镇跋扈、维护国家统一起了重要作用,在客观上也是有利于当时社会经济发展,但是这些措施虽然解决了中央与藩镇的矛盾,却种下了“积贫积弱”的祸根。

一积贫积弱的北宋1.根源宋初,赵匡胤把地方行政权、财权、军权都收归中央,加强了中央集权。

2.表现:“三冗”“两积”(1)冗兵①每逢灾年把成千上万的流民编入军队。

②从各地挑选强壮士兵编入禁军。

③在边塞大量屯兵以应对辽、西夏的侵扰。

(2)冗官①北宋之初,为削弱官员的权力,实行一职多官制。

②通过科举考试和恩荫赏赐大量授予官职,使官僚机构庞大而臃肿。

(3)冗费①军队、官员人数的激增导致财政开支的激增。

②大兴土木的费用和皇室的开支也在增加。

③每年向辽和西夏交纳“岁币”,增加了财政负担。

(4)积贫:“三冗”问题使国家出现严重的财政危机,财政入不敷出。

(5)积弱①为加强中央集权,实行“守内虚外”的政策,禁军一半驻防京师及其附近,造成边疆兵力相对不足。

②为防止将领发展私人势力,宋太祖收回禁军统率权,造成“兵不识将,将不知兵”的局面。

[课中思考] 阅读教材P41“学习思考”,北宋积贫积弱的原因是什么?【提示】北宋为了防止地方割据采取了过度的集权:为削弱官员的权力,实行一职多官,每年又通过科举制和恩惠赏赐的方法大量授予官职,造成了北宋的官僚机构庞大而臃肿;为防止武将专权,实行“更戍法”,使得兵将不相习,养兵之策造成军队数量庞大但战斗力较弱;军队、官员的激增必然导致财政开支的激增,再加上统治者大兴土木、修建寺观造成了冗费。

冗官、冗兵、冗费紧密地联系在一起造就了北宋的积贫积弱。

教材整理2 内忧外患1.内忧——政治危机(1)原因:北宋王朝纵容土地兼并,使北宋中期大量的土地被官僚和豪强地主兼并。

(2)表现:各地农民、士兵起义给北宋统治阶级以强烈震撼和沉重打击。

2.外患——边境危机(1)宋辽之战①宋太宗时曾两度对辽用兵,企图把契丹势力驱逐出长城,但都归于失败。

从此,北宋采取了被动防御的方针。

②1004年,宋军虽然在澶州打了胜仗,但后来却订立了“澶渊之盟”。

(2)宋夏之战:在抵御西夏的战争中大多失利,北宋政府被迫议和。

[课中思考] 阅读教材P41“学习思考”,北宋在澶渊战胜了辽国,为什么却要每年给辽送岁币?【提示】北宋消极防御的国策以及统治者的昏聩。

浅析宋朝的致仕制度读《疁城集》有感致仕又称“休致”,指官员退休。

致仕制度是随着封建官僚任命制的出现而产生的,它形成于汉代,并在宋代得到完善。

宋太祖和太宗两朝处于百废待兴时期,官员的使用常患不足,所以,除少数五代旧臣(如王溥、郭从义、武行德等人)先后致仕归隐外,尚未普遍推行致仕制。

致仕在当时既是一种荣誉,兼有经济实惠。

到后来,由于冗官冗费的出现,北宋统治者采取了许多奖励及时致仕和惩处年迈不肯致仕的官员的措施,以图达到加速官僚队伍的新陈代谢和克服冗官现象之目的。

宋代逐步建立了比较严密的官吏致仕制度。

规定了官吏致仕的条件方式、致仕后的俸禄待遇、安置以及致仕的奖惩等问题。

1、年龄。

这是官吏致仕的最基本条件。

对于致仕官的年龄规定:宋代基本沿袭唐代官员七十而致仕的制度,如太宗时规定:“朝廷之制,七十致仕。

”按时致仕者有相应奖励,恋位不退者不仅强令致仕,还要处以罚俸、降官等处罚。

2、身体状况。

它是致仕的重要标准。

如果确因昏老不能任事或自愿就闲,可以申请提前休致。

宋朝也曾规定:“虽未及七十,但昏老不胜其任,亦奏请之。

而对于致仕后官员的俸禄待遇,宋朝在古代封建王朝中可谓数一数二。

宋代致仕官员经过朝廷正式批准后,便可领取原俸禄的一半以维护正常的生活。

但是,也有例外的情况。

于有功之臣,宋朝规定可从优给全俸归养。

除此之外,朝廷还定期赐给一些官吏实物,作为官吏致仕待遇的补充。

官吏致仕后,都升转其本官阶一阶,称为“加转一官”。

如果得到皇帝的特许,还可以升转几阶。

除此之外,宋朝官员致仕后还享有“恩泽”和“恩例”。

据《宋史·职官十·致仕》规定:“凡文武朝官、内职引年辞疾者,多增秩从其请,或加恩于其子孙。

”“恩泽”制度规定,四品以上文官和六品以上武官致仕时,还可以按照官品的高低荫补(授给)其三至一名近亲子弟中、低级官衔。

五品到七品的文官和七品武官,致仕时也可荫补一名近亲。

恩萌子孙的特殊政治待遇,实际上是一种变相的官位世袭。

论宋代恩荫制度的特点和影响作者:任敬来源:《文教资料》2011年第02期摘要:恩荫又称门荫、任子、恩补、荫补等,是中国封建社会官僚选举体系的一种,起源于秦汉,延绵至清末。

它作为选举制度的一种补充,被看作是中国封建官僚享有的一项制度化的特权。

但是恩荫制度在宋代时期呈现出了数额冗滥、范围甚广等诸多特点,伴随着诸多特点产生了多层面的影响。

关键词:宋代恩荫制度特点影响恩荫制度起源于秦时的“葆子”和两汉时的任子制,到隋唐时发展为恩荫制,至两宋时期,此制度空前兴盛,成为当时选官的重要途径之一,并且恩荫制度在宋代逐渐完善定型,一直维持到中国封建社会结束。

恩荫制度在宋代完善成型并呈现诸多特点,空前的兴盛对北宋社会也产生了巨大的影响。

一、宋代恩荫制度的特点宋初恩荫制度基本上承袭唐代的评选规则,但是随着在宋各个统治者的发展下逐渐完善定型,条目也越来越繁。

特别是在与辽朝订立“澶渊之盟”以后,宋真宗无力收复幽燕地区,而是大搞东封西祀,粉饰太平,广开恩荫。

从此恩荫补官大肆泛滥,呈现出以下几个特点。

1.恩荫的名目繁多与历代较简单的恩荫名目相比,宋代名目可谓花样翻新,可以说是空前绝后的。

其分为“常荫”,包括“圣节荫补、郊祀荫补、致仕荫补、遗表荫补、登极荫补、册后荫补、殁于王事荫补、宗室补官”等,还有“特恩”,如后妃生子、褒奖抚恤性荫补等。

以下仅分析“常荫”中的前四例:(1)圣节奏补。

所谓圣节奏补,就是遇皇帝诞日授给臣僚子弟以官的制度。

据马端临考证:太宗“至道二年,始有寿宁节推恩之令,则圣节奏荐自此为例”。

(2)郊祀荫补。

宋代每三年一次,由皇帝率百官在冬至日合祭天地于京城南郊。

每次郊祀大礼,不但举行隆重的礼仪,而且要推恩百官与臣民,实行大赦,为官员晋阶升级。

(3)致仕奏补。

仁宗统治初年,规定郎中以上官员告老致仕,可荫补一子为官。

以后又规定:凡宰执、三公、使相致仕,录其子为六品官(多授国子监丞或将作监丞);各司员外郎以上官员致仕,录其子为校书郎或正字;三丞(太常丞、秘书丞、殿中丞)以上官员致仕,可荫补子弟为太庙斋郎。

北宋加强君主专制中央集权的措施1、北宋的建立960年,后周禁军统帅赵匡胤发动陈桥兵变,黄袍加身,篡夺了后周的政权,建立了北宋,定都东京,即河南开封。

赵匡胤就是宋太祖。

北宋建立后,相继灭掉了南方的几个割据政权和北方的北汉,结束了五代十国的分裂局面。

宋太祖赵匡胤由于唐后期以来形成的军阀割据、政局动荡的局面,北宋建立后,统治者吸取前朝的教训,采取了一系列加强君主专制中央集权、稳定统治的措施。

2、北宋分散相权,加强君主专制的措施中书门下省作为中央的最高行政机构,其长官同中书门下平章事行使宰相职权。

为分散相权,设参加政事为副相,分割宰相的行政权,设枢密使分割宰相的军权,设三司使分割宰相的财权。

中书门下和枢密院合称“二府”,形成二府三司制。

这样相权分散,宰相只剩下有限的权力了,君主专制得到加强。

3、北宋削弱地方,加强中央集权的措施(1)行政上:中央派文官担任地方长官知州,节度使变为虚衔,并增设通判,监察州府的长官。

通判与知州共同签署文书,彼此制约。

(2)财政上:设转运使统管地方财政,各州赋税绝大部分上缴朝廷。

(3)军事上:将地方精锐部队编入禁军,拱卫京师,镇守地方,定期更换驻地,实行更戍法。

(4)监察上:先后在地方设立了四个平行的路级机构,分别是安抚司、转运司、提点刑狱司、提举常平司,从不同的方面对各州进行监控和节制。

4、实行崇文抑武的治国方针北宋实行崇文抑武的治国方针,大力提倡文治,扩大科举取士的规模,提高登第士人的待遇,广泛吸收知识分子参加政权。

5、影响北宋加强君主专制中央集权的措施,有效地预防了内部动乱,巩固了国家的统一,但也带来了负面的影响。

具体表现在:(1)官僚队伍膨胀,官员数量很多,有时三五个人担任同一个职务,但官员大多不干实事,加之权力分割过细,导致行政效率低下,助长了因循守旧的官僚习气。

(2)军队不断扩充,但将兵分离,实行更戍法,兵不识将,将不识兵,将帅无权,指挥不灵,军队战斗力低下,虽然北宋招募了大量的士兵,但却阻挡不了辽、西夏的侵扰。

论北宋的冗

官问题

刘笃才杨一凡

本文对北宋冗官形成的原因途径和危害性等问题进行了论证文章认为北

宋兄官之所以严重存在乃是北宋统治者为防止重新出现唐中叶以来藩镇割据君

权阁弱以至被取代的危险采取了一系列加强专制主义中央集权的措施所带来的

必然结果文章最后指出在封建专制制度下冗官问题是不可能从根本上得到解

决的作者是我院法学系属毕业生刘笃才现在辽宁大学法律系杨一儿现在中共中央书记处研究室工作

北宋官僚机构之臃肿官数之冗繁,实为历朝之冠据史载中国历朝的总官数如下

东汉为人晋为人隋为人唐为人北宋则为人①比其前代各朝皆多每十万人口平均拥有的官吏数目是东汉为人晋为人隋为人唐为

人元为人明为人北宋则为人也是历代各朝中最多的北宋一代官数众多这并不是管理封建国家的实际需要,而是一种冗滥腐朽的表现除了额设的正官之外北宋政府还随时扩大它的内外官员的数目当时不仅皇族宗室中目不

识丁的幼官掇裸之官不计其数无事可干的闲官和正宫之外等待官缺的冗员也多得惊人这种官滥为患的状况早在太祖太宗两代已见端倪真宗之后更是恶性发展到仁宗时

官吏“冗员”已是三员守一缺约计一万余人“较之先朝按指宋真宗时才四十余年

已

愈一倍多矣”②英宗哲宗时期官数又继续猛增苏辙在《元佑会计录收支数》一文中

指

出宋哲宗元佑年间一年与仁宗皇佑年间一年相比三四十年

中节度使人数增加了三倍观察使增加了十五倍防御使增加了十三倍与真宗景德年间一年比较不到百年大夫由人增至人朝奉郎以官吏由人增到

人奉议郎由人增到人诸司使由人增到人副使由人增到人供

奉官

由人增到人侍禁由人增到人至于州县和其他各类官员数目也都有类似情

况混滥不堪宋徽宗即位后北宋的官吏人数比太祖时期增加了十倍“不识判砚”“白日

见鬼”的无事可干的闲散官员比比皆是由此可见冗官问题是北宋皇朝日趋严重的一个重

①②《通典》卷三十六一四十,‘续通典》卷四十一一四十四

《包拯集卷一大弊

端

多如牛毛的官吏并没有给北宋皇朝带来繁荣相反,加速了朝政的

日

益腐

败

第一由于机构林立官多吏繁“政令互出”互相扯皮办事效率甚低如州县一级,知州与通判二官常为一件事互相争权“凡文书通判非与长吏同签者所在不得承受施行

”

遇事议而不决决而难行只好搞公文旅行在庞大的官僚机构中年老官高者以资格标榜年轻资历浅者因难以提升和受到重用而怨声载道,结果是朝野上下因循苟且敷衍了事上

至宰相,下到朝官,凡事惟恐承担责任,相互推托各官以“优逸”自得“军粮缺民力穷皆不问”,国家军政大事一误再误如真宗死后明肃太后垂帘听政时福州官员陈绛“赃污狼籍”宰相王沂早就知闻但因本“路”官员尚未检举就听之任之不加过向又如仁宗庆历元年二月北宋军队在好水川被元昊战败环庆路马步军付总管任福“及将佐军士死

者六千余人”此事虽急奏朝廷但因大臣拖拉皇帝在十多天后还见不到奏章对于军国大

事每当朝堂会议,往往无人作声如聋似哑仁宗对此哀叹说“大臣无一人为国了事者日日

上殿何益

”

第二,由于官多位少欲得一美缺肥差,必须贿赂结交权幸这就促使官吏贪污日盛贿赂风行北宋政府和大小权贵官僚多有恶迹真宗时的宰相丁谓“得四方赂遗不可胜数”①受到朝廷奖谕的所谓“清官”四川彭山县令齐元振也是“受赊得金,多寄民家”②

各级官吏还利用职权拼命侵吞朝廷租税自真宗天禧五年到仁宗皇佑元年

的二十八年中宋朝的租税竟被势官富姓吞并了十分之六到北宋末年朝廷已腐朽到公开卖官弩爵的程度当时各官均有定价“三千索直秘阁五百贯摧通判”③更助长了官

吏贪污的凶焰第三,官多傣重加上“冗兵”费用浩大,北宋皇朝的财政危机日益加剧宋太祖时

每年国库节余大半真宗以后朝廷年年人不抵出仁宗年间国家的财政收人虽然比以前

增加了五倍但由于“食禄者日增力田者日耗则国计民力安得不窘乏”④英宗治平二年

年国家亏空数字达一千五百多万贯徽宗年间,北宋政府通过滥铸钱币提高茶税等多种办法加重对人民的榨取但还是不能弥补财政上的赤字一年全部财赋收人只能供

八九个月的支用在这种财政枯竭的情况下宋朝统治者为了支撑摇摇欲坠的封建政权

便进一步何人民横征暴敛,致使民怨沸腾农民起义连绵不绝国势日溃,最后终于在金

兵

南侵面前覆灭

北宋冗官问题的出现并非偶然而是有其产生的历史条件和社会基础的我们知道北

宋是经过五代十国分裂割据之后建立起来的一个朝代宋太祖赵匡撤不是在镇压唐朝末年

农

民起义的过程中而是于公元年通过“陈桥兵变”取代后周建立北宋皇朝的因此他在

爬上皇帝宝座后总是寝食不宁坐卧不安唯恐被人取而代之因此,他特别注意总结和吸取

了唐中叶以来由于藩镇割据君权阴弱乃至每每被取代的教训把加强封建专制主义中央集

①《宋史纪事本末》卷二十三②《通鉴长编纪事本末》卷十三

③‘曲消旧闻,卷十④《包拯集》卷一

、、权巩固白己的统治放在首位为此他采取了许多办法首先他通过“杯酒释兵权”把地方节度使的军权夺到了自己的手中,接着他又制定了两项措施一是分割臣下和地方的权

力二是大量地吸收旧官僚和地主文人参加政权下面我们就来看看这两项措施的实施情

况和产生的后果

北宋中央政权分为政事军事和财政三个互不相属的平行机构宰相称为“同中书门下平章事”另设“参知政事”一人或数人为副宰相宰相只负责全国的政事军事改归枢密院

财政改归三司政务中枢由一人而变成数人集体掌管权力是分散了官署和官僚数目却增

加了各级行政部门也发生了类似的情况如以枢密院代兵部三司代户部审宫院代吏部

审刑院代刑部礼仪院代礼部六部虽然名义上仍然存在,实际上等于虚设新旧官署的并

存势必引起官僚机构也随之大增另外政府还经常增加各种临时机构见于《宋史职官志》者有提举修救司制置三司条例司三司会计司编修条例司议礼局提举讲议司礼制局等见于《续资治通鉴》者有详定官制所详定礼仪所详定朝会仪注所详定正旦御殿仪注所计议措置边防公事所等其结果就造成了中央政府内部机构叠床架屋的局面而官僚机构的庞大必然要求大量的官吏充实这些机构,从而导致了官吏人数的急剧膨胀北宋皇朝在削减地方事权方面采取了以下办法一派京官带原来的中央官衔出任知州知县二在各州增设通判官通判既非州长官的副职又不是他的“属官”但有权与

知州共同处理州事并监督州长官的举动三在州以上还设立各路转运使掌管财赋设各路提刑按察使,掌管司法监察“一郡之内兵一官也,财一官也彼监此临互有统属,各有司存”①地方长官的职权是被削弱了“而官五倍于旧”②王禹僻曾以济州为例说明宋

代地方官吏增加的情形他指出,宋初济州“止有刺史一人司户一人”“自后有团练官

一人”太宗时期“增置通判副使判官推官而监酒榷税算又增四员曹官之外更益

司理”③地方事权分散的结果官僚队伍成倍地增加了北宋统治者为了避免统治阶级内部争权夺利无限制地扩充官僚队伍也是冗官问题形成的一个重要因素如前所述北宋皇朝是以军事政变篡夺后周政权建立起来的宋太祖为缓和后周政权旧臣与中央政府的矛盾对他们一律封官在统一全国以后宋太祖对被消灭的南唐朝廷旧臣也同样照此办理此外宋太祖对凡追随他在政变和统一全国的战争中立下军功的谋臣将士也都一概加官进爵这样新旧官僚济济一堂其人数就洋洋可观了为了取得地主阶级的广泛支持北宋统治者还扩大科举取士使地主阶级知识分子源源不断地补充迸官僚队伍中来宋太祖当政时期取士的标准也还是比较严格的每次科举只取十名到二十多名自宋太宗赵匡义起每次科举都取士数百名儿十倍于前据史载宋太祖在位十七年间科举十五次仅取士人而太宗在位二十一年间则取士人真宗在位二十五年间取士人仁宗在位四十年间取士人英宗在位四年间科举一次就取士人神宗在位十八年间取士人哲宗在位十五年中取士人,徽宗在位二十五年中取士人北宋时期总计科举考试六十九次取士人④这种情况在历代统治者中都是少有的

①叶适《水心集》卷四②《宋史》卷二百八十四《宋祁传》③《宋史》卷二百九十三《王禹俱传》④《文献通考》卷三十二北朱亢官的形成还有其他各种各样的途径其中尤以恩荫制度为最滥所谓恩荫就是已得官者可荫其子孙亲属门客等入仕据《宋史职官志》记载北宋时上至太师

下到同知枢密院事诸官的恩荫范围包括子孙期亲大功以下亲属异性亲和门客其

他各级官吏根据官位高低也享有不同的恩荫特权另外朝廷还设有“大礼国家举行特

别庆祝典礼荫补”“致仕宫僚退休荫补”“遗表官僚死亡荫补”等名目宰相在

“大礼荫补”中可奏补本宗异姓门客医人各一人在“致仕荫补”中可奏补三人

在“遗表荫补”中可奏补五人这就是说朝廷中有一人做大官,家中的子弟近亲远亲

甚至门客医生便都可以做官一个大官僚最多可奏荫补子弟等二十多人积年相加又使大批的人挤进了官僚队伍北宋统治者采取的上述措施其结果必然要导致官吏的冗滥而官吏的冗滥又迫使北宋

朝廷采取措施因人设事具体来说有如下三条措施一是扩大编制一般来说在历届封

建朝廷中官是有定员的北宋时则在定员之外又大设官外之官杨亿在真宗咸平四年的奏疏中列举了员外官一类的官名他说“窃睹班簿,员外郎及三百余人,郎中亦及百数,自余太常国子博士殿中垂舍人洗马俱不下数百人率为常参,皆著引籍不知职业之所守多由恩泽而序迁”①二是设置散官散官即没有职事的官员散官之设,自古有之,人数有限但是宋代把一切官职都变成只是标识官阶高低的散官,三省六部二十

四

司的官吏都不管本机关的事务而另由皇帝“差遣”其他官员处理这就是所谓“差

遣

”

制度官员如果没有得到“差遣”就成为只领体禄不做事的闲官北宋时“居其官而不知其

职者常十之八九”②三是另辟门径例如设宫观使,挂名管理道教宫观并不理事实际上也无事可理只领取体禄而已故名为“祠禄官”宋代的殿阁学士也是虚衔“以待文学之选”减口无差遣”并不理事

。

这样升来,官多位少的矛盾虽然暂时得到了解决但却促成了官僚队伍的无限制的扩大据曾巩的估计情况是这样的宋真宗景德年间年一年,自数为一万人,宋仁

宗皇佑年间年一年,官数增长为二万人宋英宗治平年间年一年官数又增为二万四千人③《包拯集》中有一篇《论冗官财用等》的奏疏写于仁宗庆历八

年即年疏中称“景德祥符真宗年号中文武官总九千七百八十五员今内外官属总一万七千三百余员”两相对照可验证曾巩的估计是正确的据此我们可以看出从公元年起到年止宋代的官数每十年递增百分之二十左右

日趋严重的冗官问题加深了人民的苦难不断激化着阶级矛盾造成了尖锐的社会政

治经济危机震撼着北宋朝廷的统治对此统治阶级内部一些有识之士极为忧虑曾多次上疏要求改革这一弊政宋真宗继位之初王禹僻就上疏说“冗吏耗于上冗兵耗于下此所以尽取山泽之利而不能足也④宋真宗咸平四年杨亿再次上疏系统地提出了解决冗官问题的建议宋仁宗时期宋祁包拯也都先后上疏要求汰减冗官包拯指出“降及

汉

①《宋史职官志》②《宋史职官志卜③《文献通考》卷四十七④《宋史,卷二百九十三《王禹偶传

》