北宋帝陵石像生研究_孟凡人

- 格式:pdf

- 大小:4.79 MB

- 文档页数:44

2024学年安徽省A10高三语文上学期11月考试卷(满分150分,考试时间150分钟)2024.11一、现代文阅读(35分)(一)现代文阅读I(本题共5小题,19分)阅读下面的文字、完成1~5题。

材料一:对于《清明上河图》中所描绘的虹桥(图1),桥梁专家唐寰澄先生将之称为“贯木拱”桥,因其桥拱的主要部分由两套拱骨系统组成(图2),第一套木拱拱骨为三根长木,做梯形布置,另一套木拱拱骨为长木两根、短木两根,做尖拱关布置。

两套系统互相错开并排搭设,各套系统以端头抵紧,两套系统结合,形成稳定的木拱结构。

虹桥以其优美的艺术造型入选成为《清明上河图》主题表现的中心部分。

它以薄薄的拱体,使一座偌大的木桥显得轻盈苗条。

桥头培土压拱,形成了桥面平缓的反向曲线,使桥身波浪起伏,倍增观瞻。

桥端两侧矗立华表木柱,配以精致敦实的石台岸,衬托着圆弧形的拱身,突出了整个建筑立面。

桥檐封以飞边,犹如拔上了鲜明的裙带;横骨端部的戏水兽面板点缀着桥的正面,给人以朴实、端庄的印象。

桥前的华表,顶端白鹤伫立,神态各异,栩栩如生。

关于华表白鹤,杜甫诗有“裹震不涉往来通,天寒白鹤归华表”之句。

桥身“饰以丹艧”,丹艧属赤石脂类,朱色,为油漆颜料。

丹艧刷饰,是昔时营造建筑惯用的重要防腐术,又是作为装饰的一项传统手法。

宋代梁洽《梓材赋》有“上栋下宇资丹腹之余饰”之词,部昂《前题》也有“明其章于木,必须其丹漆”的句子。

虹桥的实例,表明了我国这项传统技术措施,不仅适用于静载的营造建筑,而且在经受活载的敞露于大气的桥工建筑中同样有成效。

飞边封檐和兽面横板,全有防止雨水浸蚀拱身的效用。

涂饰的漆料,受桥面蔽荫,故能长期发挥其防腐作用。

虹桥的艺术处理,体现了实用与美观的巧妙结合,达到了完美和统一,体现了昔时建筑工匠深湛的艺术造诣和认真的求实精神。

(摘编自王英钦《汴水虹桥营建技艺探究》等)材料二:宋代张择端的旷世名画《清明上河图》中的“汴水虹桥”,在中国桥梁史中因其高超的技艺和巧妙的结构而声名显赫。

丝绸之路与丝路考古学 -孟凡人主讲人简介孟凡人,963年毕业于大学历史系考古专业,同年分配到今中国社会科学院考古研究所现任研究员,博士生导师。

主要研究领域:某某考古学、某某史和历史地理,丝绸之路与东西方文化交流、中国古代都城考古学。

主要著作:《北庭史地研究》、《楼兰新史》、《楼兰鄯善简牍年代学研究》、《丝绸之路史话》、《北庭高昌回鹘佛寺遗址壁画》、《某某古代雕塑辑佚》、《吐鲁番古代壁画辑佚》、《中国古瓷在非洲的发现》、《某某考古与史地论集》等。

内容简介古老的丝绸之路连接着世界的东方与西方,孕育了光辉灿烂的古代文明。

这里有令后世惊叹的东西方艺术珍宝,凝集古代劳动人民智慧的发明创造,异彩纷呈、扑朔迷离的古文字,给后世流下了一个个难解的谜团,吸引着一代又一代的人去探索,去发掘。

丝绸之路犹如一条彩带,将古代亚洲、欧洲、非洲的古文明联系在了一起,促进了东西方文明的交流。

在延绵的丝绸之路古道上,遗留下大量的文明古迹,举世闻名的敦煌,神秘的楼兰古国,静静的矗立在古老的丝绸之路上。

传达给人们的却是超越国界和民族差异的精神共鸣。

全文大家好,我今天讲的题目是《丝绸之路与丝路考古学》。

这个题目是非常大的,涉及的内涵也非常多。

所以今天只能是介绍一个大概情况。

今天我讲的第一个题目,就是丝绸西传,与丝路名称的由来。

这个丝绸西传的时间,现在学术界看法分歧非常大。

根据我的看法丝绸西传可以分两个阶段:一个就是丝绸辗转流传的时期。

这个时期是比较早的,因为中国是丝绸的故乡,养蚕、缫丝、织绸是中国人民对世界的伟大贡献。

当中国丝绸发展以后,早在春秋战国时期,和周边的各少数民族交往比较多,通过这些少数民族丝绸呢,就辗转流传到了西方。

因为这个时期主要是通过游牧民族,游牧民族它是活动X围非常广的,辗转流传出去。

这个丝绸西传真正的始于什么时候,始于汉通西域。

因为这个时期,这个丝绸的传播源,传播目的地,传播的路线都非常清楚,传播的量也非常大。

所以这个时候双方是有计划的,而且甚至是有组织的来搞这些丝绸贸易。

湖南澧县宋墓出土与农业有关的文物

安蔷

【期刊名称】《农业考古》

【年(卷),期】2001()3

【总页数】2页(P190-191)

【关键词】湖南;澧县;宋墓;出土文物;农业文物

【作者】安蔷

【作者单位】华南农业大学农史研究室

【正文语种】中文

【中图分类】S-092

【相关文献】

1.见证“丝绸之源” 走向“丝绸之府”——浙江黄岩宋墓出土丝绸文物堪称“宋服之冠” [J], 喻辰丰;喻鸿彪;

2.仙居两座宋墓出土的文物 [J], 华涛琛;张峋;

3.东阳金交椅山宋墓出土文物 [J], 吕海萍;

4.金华陶朱路村宋墓出土文物 [J], 陈小雪;

5.国家文物局副局长宋新潮:都兰热水血渭一号墓出土"阿柴"印章 [J], 王瑨

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

宋陵早期的石刻调研报告宋陵早期的石刻调研报告一、引言宋陵是中国历史上重要的陵墓之一,也是世界文化遗产。

作为宋朝的第一座皇陵,宋陵不仅与之后的陵墓建造有着密切的关系,还展现了当时的石刻艺术。

本报告旨在调研宋陵早期的石刻,对其特点、风格和意义进行深入探讨,进一步了解宋陵的历史和文化价值。

二、特点1. 精细雕刻:宋陵早期的石刻以精细雕刻著称。

无论是石门、刻石还是石狮,都展现了匠心独运的技艺和精湛的工艺。

2. 化繁为简:宋陵早期的石刻注重表现主要内容,追求简洁明快的风格。

石刻中的文字和图案都被简化,力求达到信息传达的效果。

3. 平衡和谐:宋陵早期的石刻注重平衡和谐的布局。

石刻中的装饰图案和文字排列都经过精心设计,使整个石刻呈现出一种和谐的美感。

4. 多样主题:宋陵早期的石刻主题丰富多样,既有对历代帝王功绩的赞美,也有对自然和人生的思考与反思。

三、风格1. 法式石刻:宋陵早期的石刻多采用法式雕刻,包括浮雕和透雕两种形式。

浮雕是在石刻表面上刻出浮起的图案,透雕则是通过在石刻内部雕刻,从外观上看可以看到内部的雕刻形状。

2. 综合样式:宋陵早期的石刻采用了多种样式,包括山水画、花鸟图、人物形象等。

这种综合样式的使用使得石刻更加生动和丰富。

3. 水墨风:宋陵早期的石刻以水墨风为主要表现手法,追求表现出水墨画的效果。

墓碑和神人石像特别是在线条和纹饰上有很好的体现,形成了独特的水墨风格。

四、意义1. 历史价值:宋陵早期的石刻是研究宋代墓葬制度和皇陵文化的重要资料。

通过研究石刻,可以了解宋陵的建筑特点、宗教信仰、社会风俗等方面的信息。

2. 艺术价值:宋陵早期的石刻是中国古代石刻艺术的代表之一。

它不仅在艺术技法上具有特殊的独创性,而且还体现了中国古代艺术的审美观念和情感。

3. 文化传承:宋陵早期的石刻是中国传统文化的重要组成部分,通过调研和保护这些石刻,可以将传统文化传承给后代。

五、结论通过对宋陵早期石刻的调研,我们不仅了解了这些石刻的特点、风格和意义,还进一步认识了宋陵的历史和文化价值。

参考书目一、著作类(以出版年代为序)黄文弼:《塔里木盆地考古记》,科学出版社,1958年。

中国科学院考古研究所:《新中国的考古收获》,文物出版社,1961年。

文物编辑委员会:《文物考古工作三十年(1949~1979)》,文物出版社,1979年。

刘运勇:《西汉长安》,中华书局,1982年。

中国硅酸盐学会主编:《中国陶瓷史》,文物出版社,1982年。

黄文弼:《新疆考古发掘报告(1957~1958年)》,文物出版社,1983年。

新疆社会科学院考古研究所:《新疆考古三十年》,新疆人民出版社,1983年。

孔翔星、刘一曼:《中国古代铜镜》,文物出版社,1984年。

王仲殊:《汉代考古学概说》,中华书局,1984年。

中国社会科学院考古研究所:《新中国的考古发现和研究》,文物出版社,1984年。

刘敦桢主编:《中国古代建筑史》(第二版),中国建筑工业出版社,1984年。

肖清:《中国古代货币史》,人民出版社,1984年。

安家瑶:《中国的早期玻璃器皿》,《考古学报》1984年第4期。

俞伟超:《先秦两汉考古学论集》,文物出版社,1985年。

中国大百科全书总编辑委员会等:《中国大百科全书·考古学卷》,中国大百科全书出版社,1986年。

孙秉根:《西安隋唐墓葬的形制》,《中国考古学研究》(二),科学出版社,1986年。

史金波白滨吴峰云:《西夏文物》,文物出版社,1988年。

韩伟:《海内外唐代金银器萃编》,三秦出版社,1989年。

宿白:《隋唐城址类型(纲要)》,《纪念北京大学考古专业建立三十周年纪念》,北京大学出版社,1990年。

文物编辑委员会:《文物考古工在十年(1979~1989)》,文物出版社,1991年。

张之恒主编:《中国考古学通论》,南京大学出版社,1991年。

北京市文物研究所:《中国古代建筑辞典》,中国书店,1992年。

国家文物局教育处:《佛教石窟考古概要》,文物出版社,1993年。

李如森:《汉代丧葬制度》,吉林大学出版社,1995年。

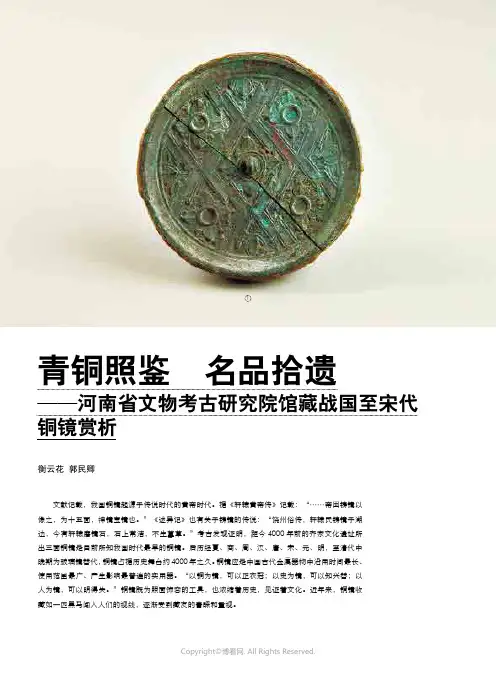

13425“田”、“の”形符号。

宽缘。

镜面平整,保存完整,有绿锈。

直径6.7厘米,镜缘厚0.4厘米。

(图4)东汉二龙戏珠镜1972年于河南省灵宝县张湾4号东汉墓(M4-29)出土。

镜圆形,圆形钮座。

绕钮浮雕二龙戏珠,外依次为短线斜纹、锯齿纹各一周。

宽缘,镜面平整,保存完整。

有少量红绿锈。

直径9.5厘米,镜缘厚0.6厘米。

(图5)东汉二龙戏珠纹镜1972年于河南省灵宝县张湾4号东汉墓(M4-30)出土。

镜圆形,圆形钮座。

绕钮浮雕二龙戏珠,外依次为短线斜纹、锯齿纹、波状纹各一周。

宽缘,镜面平整,保存完整。

有少量红绿锈。

直径9厘米,镜缘厚0.5厘米。

(图6)东汉连弧纹铭文镜1972年于河南省灵宝县张湾5号东汉墓(M5-37)出土。

镜圆形,圆钮,四叶座。

绕钮饰有四叶纹,四叶纹内四角饰阳文“位至三公”,四叶间饰涡纹或云雷纹,外为连弧纹一周。

素缘,镜面平整,保存完整。

直径11.6厘米,镜缘厚0.3厘米。

(图7)678种不同纹饰的宝相花纹各三朵相间环绕。

六朵宝相花由两种不同花卉相间组成:一种为六瓣莲花,中心有七点花蕊;另一种为逆向旋转的六叶组成花瓣,并饰有三叶片及三弧形瓣相间排列。

素平缘。

镜通体黑漆古。

镜面平整。

保存较好,钮有磕缺。

直径16.7厘米,镜缘厚0.3厘米。

(图8)唐代八出宝相花镜1965年于河南省三门峡市印染厂79号墓(M79-1)出土。

八出葵花形。

圆钮。

花蕊连珠圆钮座。

八朵宝相花均匀环绕。

素平缘。

镜面平整。

出土时破裂。

有锈斑。

直径25厘米,镜缘厚0.7厘米。

(图9)唐代六出宝相花镜1965年于河南省三门峡市印染厂12号墓(M12-1)出土。

六出葵花形。

圆钮。

八朵连枝牡丹分两层环绕,每层四朵,第二层四朵牡丹间饰有四只展翅飞舞的蝴蝶。

素缘。

镜面平整。

保存完整,少处绿锈。

直径18厘米,镜缘厚0.4厘米。

(图10)唐代神仙人物镜1965年于河南省三门峡市印染厂36号墓(M36-15)出土。

六出葵花形。

Preliminary study of the hierarchical grave system of the four-capital region of the Northern Song 作者: 张保卿[1]

作者机构: [1]北京大学考古文博学院,北京市100871

出版物刊名: 考古

页码: 100-111页

年卷期: 2020年 第4期

主题词: 北宋;四京地区;墓葬等级制度;石质构件

摘要:学界对北宋皇陵及皇族成员陪葬墓制度的研究做了诸多工作,但针对宋墓等级制度的细致讨论还较少。

秦大树曾指出:“仿木构装饰历五代至北宋前期,一直在品官和帝后的墓葬中流行。

约在北宋中期,这类墓葬开始出现了身份的转变,大型的品官贵胄墓中不再使用仿木构装饰,逐渐变为壁面毫无装饰。

从北宋后期开始,北方几乎所有的品官墓都是墓内无装饰的简单型

墓”[1]。

这是对北宋时期官员墓葬特征出现变化的重要阐释。

根据目前掌握的考古材料,北宋四京地区[2]皇族成员和官员墓葬的发现较集中,政府的制度与规定也容易传达和贯彻,其特点和演变规律相对易于把握。

从考古图像看宋人的社会思想观念——以宋墓壁画为中心宋梦茹

【期刊名称】《文物鉴定与鉴赏》

【年(卷),期】2022()18

【摘要】宋代壁画墓中有题材多样、内容丰富的墓葬装饰,这为我们了解当时的社会风貌以及宋人的思想观念提供了图像资料。

文章以宋墓壁画为中心,将壁画内容所反映出的娱情享乐主义以及孝义传承、佛老崇拜等多元精神信仰的社会思想观念予以阐述和分析。

【总页数】4页(P154-157)

【作者】宋梦茹

【作者单位】西安美术学院

【正文语种】中文

【中图分类】K87

【相关文献】

1.浅议宋代社会思想观念对宋墓壁画的影响

2.“泸县宋墓”墓主寻踪--从晋到宋:川南社会与民族关系的变化

3.江西新余市钱家山西周遗址及竹山村三国墓与宋墓考古发掘简报

4.浅议宋代社会思想观念对宋墓壁画的影响

5.晚唐魏博镇女性形象的考古学观察——以安阳晚唐墓壁画为例

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

竭诚为您提供优质文档/双击可除永乐宫考察报告篇一:考察报告外出学习考察报告20XX年10月8号—15号,在学习老师的带领下美术系进行下乡赴西安考察,由于本人身体因素,未能与同学老师一同进行,在老师的建议下留校就近考察。

考察地区有山西芮城县永乐宫与山西介休绵山。

9号下午,我坐火车抵达考察第一站:山西芮城县,开始了我的考察。

在山西芮城最出名的莫非就是称妙绝动宫墙的元代宗教壁画永乐宫了。

永乐宫,元代道教建筑,原在山西芮城永乐镇,因处于三峡水利工程淹没区内,1959年将全部建筑迁移到县北龙泉村复原保存。

现存一门三殿,一门指龙虎殿,即无极门。

主殿三清殿,保存元代壁画《朝元图》,绘道教帝君、天神、地朝谒“三清”图像;纯阳宫绘道教八仙之一吕洞宾画传,重阳殿绘道士王重阳画传。

永乐宫壁画,满布在四座大殿内。

这些绘制精美的壁画总面积达96o平方米,题材丰富,画技高超,它继承了唐、宋以来优秀的绘画技法,又融汇了元代的绘画特点,形成了永乐宫壁画的可贵风格,成为元代寺观壁画中最为引人的一章。

三清殿,又称无极殿,是供“太清、上清、玉清原始天尊”的神堂,为永乐宫的主殿。

殿内四壁,满布壁画,面积达403.34平方米,画面上共有人物289个。

这些人物,按对称仪仗形式排列,以南墙的青龙、白虎星君为前导,分别画出天帝、王母等28位主神。

围绕主神,28宿、12宫辰等“天兵天将”在画面上徐徐展开。

画面上的武将骁勇剽悍,力士威武豪放,玉女天姿端立。

整个画面,气势不凡,场面浩大,人物衣饰富子变化而线条流畅精美。

这人物繁杂的场面,神采又都集中在近300个“天神”朝拜元始天尊的道教礼仪中,因此被称为“朝元图”。

纯阳殿,是为奉祀吕洞宾而建。

纯阳殿内,壁画绘制了吕洞宾从诞生起,至“得道成仙”和“普渡众生游戏人间”的神话连环画故事。

纯阳殿内对扇后壁的“钟、吕谈道图”,是一幅极为珍贵、人物描写极为成功、情景相融得非常好的一幅壁画。

重阳殿,是为供奉道教全真派首领王重阳及其弟子“七真人”的殿宇。

北宋帝陵观后感前几天去看了北宋帝陵,那感觉就像是一场穿越时空的奇妙之旅。

一到那儿,我就被那一大片的陵墓群给震撼到了。

你想啊,一个个大土堆似的陵墓就那么静静地趴在地上,像是在诉说着千年前北宋的那些事儿。

这些陵墓看起来规模都不小,虽然历经了岁月的沧桑,有的地方都有点破破烂烂的了,但还是能感觉到当年的那种大气。

我一边走一边想,这下面可躺着北宋的皇帝们呢。

那些在历史书上读到的名字,什么赵匡胤啊之类的,就好像突然变得鲜活起来了。

这些陵墓的布局还挺讲究的,就像是按照某种神秘的规矩排列着。

我猜当时建造的时候,那些工匠们肯定费了不少心思,又是考虑风水,又是要体现皇家的威严。

在陵墓周围逛的时候,我也有点小感慨。

这曾经是多么辉煌的皇家墓地啊,现在呢,周围有点冷冷清清的。

除了像我这样偶尔跑来好奇地看看的游客,就没太多热闹的景象了。

这就像北宋那个王朝一样,曾经盛极一时,可到最后还是在历史的长河里渐渐没落了。

而且我发现,这些陵墓的一些石刻还挺有趣的。

那些石人、石马、石狮子,虽然有的已经残缺不全了,但还是能看出雕刻得特别精细。

你看那石人的表情,好像都带着一种神秘的色彩,不知道他们在这守了多少年陵了。

我还开玩笑地对同行的朋友说,这些石人说不定晚上就会活过来,在陵墓周围巡逻呢,就像守护着他们千年前的主人一样。

再说说周围的环境吧,有很多野草和树木,感觉这些自然的东西和古老的陵墓融合在一起,有一种说不出的和谐。

就好像大自然在慢慢吞噬这些人为建造的宏伟建筑,但同时又像是在保护着它们。

在这种环境里,我都有点恍惚了,仿佛能听到历史的风声在耳边呼啸,讲述着北宋的兴衰荣辱。

总的来说,这次北宋帝陵之行让我对北宋的历史有了更直观的感受。

不再是书本上干巴巴的文字,而是能实实在在看到、摸到、感受到的东西。

我觉得这些古老的遗迹就像是一把把钥匙,能打开我们通往过去的大门,让我们去探寻那些被遗忘的故事。

虽然它们看起来有点破旧,但却有着无尽的魅力,就像一个饱经风霜的老人,每一道皱纹里都藏着故事。

作者: NULL

作者机构: 河南省开封市第十三中学

出版物刊名: 历史研究

页码: 145-148页

主题词: 元老;东京;蔡京;宋会要辑稿;北宋王朝;二十年;南宋;北宋末年;开封;戏剧史

摘要: 《东京梦华录》一书,是记北宋末年东京各种事物风貌的专书,南来刊行以来,久为世人所重。

就笔者所知,赵甡之的《中兴遗史》、陈元靓的《岁时广记》、陶宗仪的《说郛》,多作了有关部分的选入。

后世谈到北宋季年东京掌故的,莫不首引此书。

到了近代,中外洽小说、戏剧史者,多乐引此书《京瓦伎艺》诸条。

而此书作者孟元老的生平也就成为研究的对象了。

洛阳出土北宋游安民游师孟父子墓志考辨

程源源

【期刊名称】《殷都学刊》

【年(卷),期】2022(43)3

【摘要】民国时出土于洛阳的北宋游安民、游师孟父子墓志,详细记载了他们的生平、世系、宦游经历及婚姻情况。

游安民墓志志石今已无考,只有志文留存。

游师孟的墓志形制为楬形墓志,篆额题为“墓记”,反映了在复古思潮影响下,为规避《政和五礼新仪》对墓志的使用限制所进行的一种变通。

游氏父子皆以门荫入仕,游安民经历了8次迁转后官至朝请郎,以朝奉大夫通判宁州,他的仕宦经历反映了宋代选人改官考任情况的复杂性;游师孟以宗室女婿获得门荫资格,他的仕宦经历反映出徽宗时期小使臣的任职情况。

从史学视角来看,游氏父子墓志反映出宋代官员非常重视归葬祖茔、孝道和风水,士大夫阶层多以文官和文人来构建人物形象,这在宋代重文的社会风气下是较为普遍的墓志书写模式。

【总页数】7页(P76-81)

【作者】程源源

【作者单位】中国社会科学院历史理论研究所

【正文语种】中文

【中图分类】K877.45;K244

【相关文献】

1.《海国胜游草》考辨三则--兼议对斌椿海外纪游诗的评价

2.洛阳新发现北宋吕大球墓志铭初考

3.洛阳出土唐代文人许景先墓志考疏

4.无锡出土晚唐吴氏墓志录文校正——兼及“闾江山”“胥山”考辨

5.洛阳出土唐《张献诚墓志》相关史实考辨

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

北宋帝陵石像生研究孟 凡 人(中国社会科学院考古研究所,北京 100710)目 次一 北宋帝陵石像生组合承上启下二 北宋帝陵的石雕概况三 北宋帝陵石像生的艺术特色四 北宋帝陵石像生形制的类型五 北宋帝陵石像生分期及其意义 北宋帝陵神道石像生组合承上启下,影响深远,其雕镌技法高超,艺术形象精美,不仅在北宋石雕艺术中独占鳌头,在中国古代帝陵的石像生中也占有重要地位。

北宋帝陵神道石像生是帝陵陵园的重要构成要素之一,其形制演变序列是探讨研究北宋帝陵形制结构更深层次变化及其发展阶段的主要标尺之一。

因此,对北宋帝陵神道石像生的组合、雕镌技法、主要纹饰题材,以及石像生的形制和分期进行探讨和研究,无疑是有重要意义的。

一 北宋帝陵石像生组合承上启下(一)继承前代传统,以唐乾陵石像生组合模式为基础而变化唐乾陵最南端置对峙的二鹊台,其北约2350米在对峙的乳峰上筑双阙,后来称为乳台。

此后唐陵多置鹊台和乳台,基本成为定制。

以鹊台作为进入封域的标志,乳台双阙为陵园之门阙,其内为柏城。

乳台北至朱雀门长约650余米,称神道,两侧置石像生。

上述规制的宏观框架和乳台三出阙的结构,均为宋陵所承袭。

所谓神道,即陵园宫城正南门之南的大道。

神道的特点是置华表(石柱、望柱)和石像生。

华表初为木制,功能以“表识衢路”为主,或作界标(还有其他说法)。

战国时期燕昭王墓前已置华表,西汉亦有之,但此时并未形成神道。

东汉时用石柱作华表,墓前置华表始流行,同时墓前设—323—石阙,置石兽,至此墓前形成神道,并以华表作为神道之标志〔1〕。

在这之后经南北朝之延续和发展,到唐乾陵时华表(石柱)柱身八棱形,通体雕卷草纹饰,此后遂成为帝陵和少数太子、公主墓才能使用的神道标志〔2〕。

北宋承袭唐制,称望柱,其形制在唐代基础上又有发展和变化。

帝陵石刻出现较晚,西汉帝陵无石刻,东汉只光武帝陵前有少量石刻。

人臣墓葬,西汉时仅霍去病墓和张骞墓等出现石刻。

东汉人臣墓葬有石刻者逐渐增多。

石刻的种类有石柱、马、象、虎、羊、驼、狮、牛、天禄(鹿)、辟邪、麒麟、石人(有柱剑石人)、碑等〔3〕。

魏晋南北朝陵和墓的石刻较少,晋和南朝梁时对人臣墓地石刻还有一定限制〔4〕,但帝陵仍有石刻,如北魏孝庄帝静陵有双手握剑石人,南朝陵前神道旁有麒麟或辟邪等〔5〕。

总之,南北朝及其以前陵和墓的石刻数量少,无定制,帝王和人臣石刻种类无严格区分。

入唐以后,自乾陵起神道石刻基本形成定制。

其神道石像生排列自南而北(乳峰双阙间起)为华表2、翼马2、鸵鸟2、石马10、牵马人10、柱剑石人20、无字碑1、述圣记碑1、王宾像(又称蕃酋像)61,共百余件〔6〕。

中晚唐泰陵至靖陵不见石碑(仅乾陵、定陵有碑),蕃像数量减少,翼马等多左牡右牝,布局对称。

桥陵以獬豸代替翼马,建陵及其以后复用翼马。

从泰陵起柱剑石人分左文右武,文臣持笏,武臣柱剑〔7〕。

乾陵以后诸陵神道石像生现存数量不一〔8〕。

此外,人臣神道石像生与帝陵迥然不同,并有严格的等级制度。

如皇族乾陵陪葬墓中懿德太子墓和永泰公主墓“号墓为陵”,石像生有石人2、石柱2(陵园门口有石狮2);不称陵的章怀太子墓只有羊2。

陪葬昭陵的长乐公主墓有石柱2、石虎2、石羊2、石人2。

三品以上官员墓石人2、石虎2、石羊2;五品以上官员墓石人2、石羊2件〔9〕。

帝陵神道无石虎、石羊,人臣墓以石羊、石虎为主,多有石人。

上述等级制度,为北宋所承袭和发展。

北宋帝陵神道石像生在乳台之后为望柱2、象2、驯象人2、瑞禽石屏2、角端2、马4、控马官8、虎4、羊4、客使6、武官4、文官4、武士2,共46件。

唐乾陵石像生若不计碑和蕃酋(前已说明乾陵之后蕃酋和碑不是定制,其中蕃酋以后或有,但数量已大为减少),亦为46件。

唐宋帝陵—324— 考古学报2010年第3期〔1〕〔2〕〔3〕〔4〕〔5〕〔6〕〔7〕〔8〕〔9〕杨宽:《中国古代陵寝制度史研究》,上海人民出版社,2003年。

陈安利:《唐十八陵》,中国青年出版社,2001年。

李毓芳:《唐陵石刻简论》,《文博》1994年3期;杨宽:《中国古代陵寝制度史研究》,上海人民出版社,2003年。

乾陵神道原有石像生数说法不一,若去掉石碑,应为107件。

杨宽:《中国古代陵寝制度史研究》,上海人民出版社,2003年;李毓芳:《唐陵石刻简论》,《文博》1994年3期。

《宋书·礼志》记载:建安十年“魏武帝令禁立碑”,晋武帝咸宁四年诏禁立石兽、石表。

《隋书·礼仪志》卷八记载,萧梁时规定“凡墓不得造石人兽碑,唯听作石柱,记名位而已”。

杨宽:《中国古代陵寝制度史研究》,上海人民出版社,2003年;李毓芳:《唐陵石刻简论》,《文博》1994年3期。

杨宽:《中国古代陵寝制度研究》,上海人民出版社,2003年。

《太平御览》卷一百九十八“华表”条记载,“燕昭王墓前华表”。

《汉书·游侠传·原涉传》记载,原涉扩大先人坟墓,“买地开道,立表,署曰`南阳阡’”。

《汉书·淮南衡山济北王传》记载,淮南厉王墓上置华表。

杨宽:《中国古代陵寝制度史研究》(上海人民出版社,2003年版)引《后汉书·中山简王焉传》李贤注:“墓前于道建石柱以为标,谓之神道。

”因此,“石柱上往往题刻有`某某官职某某的神道’字样”。

又例举山东、汉琅邪刘君墓、北京石景山汉幽州书佐秦君墓石柱,指出柱顶方石上有“神道”刻文。

神道石像生之间主要差异在种类上。

宋陵石像生比唐陵多象2、驯象人2、虎4、羊4、武士2,无碑。

汉、宋卤簿“以象居先”〔1〕,虎羊有驱除鬼怪的去邪作用〔2〕,武士守卫神道和宫城南门〔3〕。

以上诸种石刻东汉至唐代已经出现〔4〕,虎(唐献陵宫城门口置虎)羊唐代人臣墓用多之。

其次,宋陵石像生以瑞禽石屏代鸵鸟,角端代翼马并与唐代桥陵代替翼马的獬豸相近,以客使代蕃酋,上述替代与被替代者意义大体相同〔5〕。

此外,北宋帝陵马减为4,控马官减为8人(一马二控马官),文武大臣(乾陵时为柱剑石人)减为4。

从石像生排列上看,唐代帝陵华表之后分两组,即翼马、鸵鸟神兽瑞禽为前组,石马即仗马之后为仪仗行列的文武大臣(或柱剑石人)。

北宋帝陵望柱后分为三组,一以卤簿居先的象与驯象人为首,后置瑞禽神兽性质的石屏和角端(如唐之翼马、鸵鸟,但位置已互换);二以仗马或仪马为首,后置有去邪作用的虎和羊(唐无);三为传统仪仗行列的客使、文武官和武士。

据上所述,拟指出五点。

第一,帝陵神道石像生的组合与序列,至唐陵才形成较完整的体系。

但此时诸陵石像生并未统一和规范化,各陵石像生的种类和数量也有一定差异。

第二,北宋帝陵石像生在总数上大体同唐乾陵,在种类上较唐陵有增,有置换,在同类同种石像生的数量上较唐陵减少。

总体而言,宋陵石像生与唐陵基本仍属同一范畴。

第三,北宋帝陵石像生的种类范畴,在宋代以前均已出现。

就此而言,北宋帝陵石像生与秦汉以来是一脉相承的。

第四,北宋帝陵神道较唐陵大为缩短,石像生的间距也变小。

第五,宋陵以唐代神道石像生为基础,使其神道石像生在内涵上更加完整,组合更加丰富而明确,对称布局更加规整,排列更加有序和紧凑。

综上所述,可以说宋陵神道石像生既是唐代模式的承袭和发展,也是自汉代以来石像生演变过程的总结和完善化,故其在中国帝陵神道石像生发展史中占有重要地位。

(二)北宋帝陵石像生组合对明清帝陵的影响宋以后的元代帝陵尚未发现。

明陵石像生与北宋帝陵有直接承袭和演变关系(只计种类,不计数量和排列形式)。

1.明皇陵石像生 明皇陵神道在砖城和皇城之间,两侧置石像生,态势同北宋帝陵。

明皇—325—孟凡人:北宋帝陵石像生研究 〔1〕〔2〕〔3〕〔4〕〔5〕《封氏闻见记》卷六·羊虎条:“后汉太尉杨震葬日,有大鸟之祥,因立石鸟像于墓。

”唐代国外多贡鸵鸟,陵前置鸵鸟,其意义或与之相同。

宋瑞禽石屏,鸟的形象仍似寓“嘉瑞”之义的瑞禽,意义相同。

东汉官僚墓葬前发现有头上独角,肩有翼、头有鬈毛、项下有须的神兽。

南朝皇帝陵前有肩附翼的神兽(见杨宽:《中国古代陵寝制度史研究》,上海人民出版社,2003年)。

唐桥陵代替翼马的獬豸(说法不一,有人认为是有翼的麒麟)和宋陵之角端均头有角、肩有翼,形象与前述相类。

此类石雕名称,历来说法不一,但其为神兽之属,则是共识。

唐乾陵等陵前置众多蕃酋像,是唐代远拓西域和频繁的中外交流的反映。

宋代将其简化为客使,实为国宾。

这是北宋国力衰微,仅与周边诸国通使的反映。

杨宽:《中国古代陵寝制度史研究》,上海人民出版社,2003年。

杨宽:《中国古代陵寝制度史研究》,上海人民出版社,2003年。

文中说,东汉乐安太守墓前有两个石人,双手持立剑,胸前分刻“汉故乐安太守君亭长”,一刻“府门之卒”,负警卫之责。

河南省文物考古研究所:《北宋皇陵》(中州古籍出版社,1997年)称武士,与前述亭长之类对照,此说或可成立。

《封氏闻见记》卷六引《风俗通》说:“魍象好食亡者肝脑,……而魍象畏虎与柏,故墓前立虎与柏。

”杨宽:《中国古代陵寝制度史研究》(上海人民出版社,2003年)87页注②有关于神羊“能别曲直”,能用角触杀有罪之人的论述。

《宋史·仪卫志六》“卤簿仪服”条:“自汉卤簿,象在最前”,“宋卤簿,以象居先”。

陵石像生组合中有望柱、石马和控马官、虎、羊、文臣(文官)、武臣(武官,为宋陵武士形象)同宋陵。

以獬豸置换宋陵角端,同时将宋陵上宫南神门外石狮、门内宫人改置于神道。

减去宋陵石像生中的象和驯象人、瑞禽、客使和武士。

上述情况表明,明皇陵石像生组合即脱胎于宋陵。

2.明孝陵石像生及明十三陵和清陵石像生 明孝陵石像生组合在明皇陵的基础上又有较大变化。

明孝陵仍有明皇陵石像生组合中的望柱、象、马、文臣、武臣和狮,凡此同北宋帝陵。

省略唐代人臣墓所用的虎、羊(宋陵、明皇陵有虎、羊),省略明皇陵的控马官和宫人(宋陵有),省略宋陵石像生中的驯象人、瑞禽、客使和武士,增加了东汉时已出现的麒麟、骆驼。

此后,明十三陵石像生组合同孝陵,只增加了勋臣,将明皇陵和孝陵望柱从中间移至石像生序列之首,恢复唐宋帝陵望柱配列位置。

清陵石像生组合除少勋臣外,余同明十三陵。

综上所述,可以清楚地看到,明皇陵及其以后诸陵石像生组合,均以宋陵石像生组合为基础而增减变化。

因此,宋陵石像生组合在中国古代帝陵石像生中具有十分重要的承上启下的地位和作用。

二 北宋帝陵的石雕概况(一)种类与数量北宋帝陵是宋代石刻的宝库,数量巨大。

但是,北宋灭亡后,北宋帝陵屡遭劫难,石刻被破坏和流失者较多,已难精确统计宋陵石刻数量。

此处所言石刻,以石像生为主,还包括上马石、柱础等各种有纹饰的雕刻构件。

《北宋皇陵》一书,在实地调查基础上,最新的统计为帝陵现存石像生395件,另有上马石12件,其中残缺不全者33件;后陵现存石像生336件,其中残缺不全者51件。