试论北宋初期中央集权制度的加强及影响

- 格式:doc

- 大小:24.50 KB

- 文档页数:3

宋初加强中央集权的原因

宋初加强中央集权的原因主要有以下几点:

一是为了避免再次出现北宋后期的政治割席运动,保障国家的统一和稳定。

在北宋后期,地方势力逐渐壮大,地方政权崛起,导致北宋国家权力分散,政治混乱不堪。

为了避免类似情况再次发生,宋初政权采取措施加强中央集权,确保国家的政治稳定。

二是为了加强对地方的控制,保证政策执行的有效性和一致性。

宋初政权普遍实行了为官而治的政策,通过提拔贤能,掌控地方政权,并设立巡视制度等措施加强监督,以确保地方政权服从中央指挥,执行中央政策。

三是为了加强中央财政的控制和调度,保证国家财政的有序运行。

宋初政权加强了财政制度的建设,实行了严格的财政核算和征税制度,通过设立各级财政机构和设置精密的财政制度,加强对地方财政的控制和调度,保证国家财政的稳定和发展。

四是为了提高国家的战时应对能力,保卫国家的安全。

宋初政权采取措施强化军事组织,实行保甲制度,设立边防军队和警察机构,加强对外战争的组织和指挥,以应对外患和保卫国家的安全。

总体来说,宋初加强中央集权的原因是为了避免政治混乱,加强对地方的控制,调度财政,提高战时应对能力,保障国家的统一、稳定和安全。

宋朝政治制度是什么有什么特点宋朝实行的是君主制。

宋朝(960年—1279年)是中国历史上承五代十国下启元朝的朝代,分北宋和南宋两个阶段,共历十八帝,享国三百一十九年。

宋朝政治制度的特点1、中央集权的加强宋朝政治体制的主要特点是专制主义中央集权的加强,体现在职官制度上,有五大特点,即中央集权、皇帝集权、百官权力分散、重文轻武和军事上内重外轻。

宋朝的政治体制演变,以元丰(宋神宗年号)改制为界限,改制前与后各为一阶段,南宋又为一大阶段。

2、宋承唐制宋承唐制,抑又甚焉。

三师、三公不常置,宰相不专任三省长官,尚书、门下并列于外,又别置中书禁中,是为政事堂,与枢密对掌大政。

宋朝很重视总结前朝政制利弊,并加以改革和调整,以加强专制主义中央集权,收到一定的效果。

但去掉一些旧隐患,又生长出一些新弊端,影响着宋王朝国力的发展。

3、优待士大夫“重文轻武”是宋朝职官制度的一个显著特点,优待士大夫的某些特殊制度更充分地体现了这一点。

宋朝政治制度的影响宋代专制主义中央集权达到前所未有的程度,基本上消除了造成封建割据和威胁皇权的种种因素。

为了防范文臣、武将、女后、外戚、宗室、宦官等六种人的专权独裁,宋朝廷制订出一整套集中政权、兵权、财权、司法权等各种制度。

所谓中央集权,是指把地方的权力集中到中央;专制主义则是把权力集中到皇帝手里,君主主宰一切。

秦汉时代,中央集权制就已经确立起来,但专制主义还未至登峰造极的程度。

宰相权力的变化就是一个例子。

汉代的宰相,权力相当大,所谓“一人之下,万人之上”,但到了宋代以后,宰相的权力就越来越小了,权力越来越集中到皇帝手里。

可以说,专制主义中央集权的加强是从宋代逐步发展的。

宋朝皇帝列表宋太祖赵匡胤--宋太宗赵光义--宋真宗赵恒--宋仁宗赵祯--宋英宗赵曙--宋神宗赵顼宋哲宗赵煦--宋徽宗赵佶--宋钦宗赵桓宋高宗赵构--宋孝宗赵昚--宋光宗赵惇宋宁宗赵扩--宋理宗赵昀--宋度宗赵禥--宋恭帝赵隰--宋端宗赵昰--宋卫王赵昺。

宋初加强中央集权的措施教学目标:1.知识与能力:通过本课的学习使学生能够了解北宋初期宋太祖为加强中央集权所采取的措施,并且能够简要的说出这些措施的利与弊。

进一步培养学生以马克思的唯物史观看待事物。

2.过程与方法:充分运用多媒体教学手段,并加之讲授法与讨论法相结合,以此来激发学生主动思考问题的能力,锻炼其发散思维。

3.情感态度与价值观:通过宋朝前期加强中央集权的措施,使学生们能够感受到宋太祖的雄才大略。

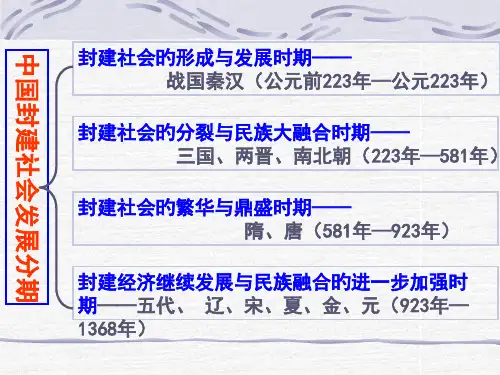

教学重点难点:重点:宋初加强集权的措施难点:宋初加强集权的背景、原因教学方法:讲授法与讨论法教学过程:本节课运用一课时的时间,总共设计了四个板块:导入新课、讲授新课、课堂练习、课堂小结一.导入新课同学们,在我国的历史长河中,中央集权与地方分权一直是矛盾斗争的焦点,可以说历代王朝的当权者都在想方设法的削弱地方势力。

在辉煌的大唐盛世结束后,我国迎来了又一个封建王朝—宋朝,那么作为宋朝的建立者,宋太祖又是怎样加强中央集权的呢?那么今天,就让我们一起来学习。

(幻灯片1)二.学习新课(一)加强中央集权的背景:(宋太祖在当上皇帝之后,着手办的第一件事便是加强中央集权,这是为什么呢?导致他这样做的背景是什么呢?)(宋太祖生活的年代是唐末五代十国时期,此时,我国正处于一个大动乱的时代,因此,要想结束这一局面,必须加强中央集权,即第一点)1.唐末藩镇,五代十国,要结束这种局面,必须加强中央集权(宋太祖于960年建立宋朝时,面临的是一个四分五裂的局面。

北方有北汉,南方有南唐、后蜀等国。

因此,要想全国统一,铲除其余政权,必须加强,即第二点)2.宋太祖建立宋朝时,全国还未得到统一,为加强统治,扩大势力,铲除其余政权,必须加强(而宋太祖是怎样登上皇位的呢?—兵变,因此,必须加强,以防止此类事件再次发生,即第三点)3. 宋太祖自身通过兵变上台,必须加强,防止再次发生事变(幻灯片2)(刚刚我们将到背景的第三点,宋太祖也是通过兵变当上的皇帝,那么这指的是什么事情呢?后周显德七年,公元960年元旦,宋太祖制造北汉与辽会师南下。

【历史知识点】宋朝加强中央集权的措施和影响

中央集权制度是一种国家政权的制度,以国家职权统一于中央政府,削弱地方政府力量为标志的政治制度。

宋朝在政治上、财政上、军事上都采取了加强中央集权的措施。

(1)军事上:①解除禁军将领的兵权,牢牢控制军队。

②控制对军队的调动,在中央设枢密院掌调兵权,使禁军将领有握兵之重而无发兵之权。

③经常调换军队将领,定期换防,割断将领与士兵和地方的联系,使兵不识将,将不专兵。

(2)政治上:①在中央,用分化事权的方法,设立多重机构,分割宰相的军政、财政大权,削弱宰相的权力。

②在地方,加强控制。

派文臣担任各地州县的长官知州,陆续取代原来藩镇手下的爪牙。

对知州进行三年一换的制度,频繁调动州县长官。

在各州府设置通判,以分知州的权力。

(3)财政上:①取消节度使收税的权力,地方留一部分作必要支出,其余一切权力都由中央掌控。

②在地方设置转运使,把地方财赋收归中央。

(1)积极影响:

有利于多民族封建国家的建立、巩固和发展,利于维护祖国统一与领土完整。

能有效地组织人力、物力和财力从事大规模的生产活动和经济建设以及救灾行动,利于社会经济的发展。

在统一的环境下,利于各民族的融合,利于各地区的经济文化交流。

(2)消极影响:

皇权专制极易形成暴政、腐败现象,是阻碍历史发展的因素。

在思想上表现为独尊一家,钳制了思想,压抑了创造力。

助长了官僚作风和贪污腐败之风。

感谢您的阅读,祝您生活愉快。

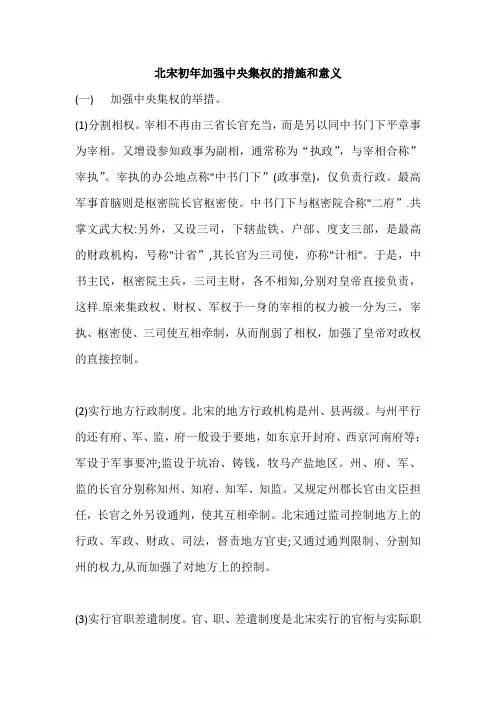

北宋初年加强中央集权的措施和意义(一)加强中央集权的举措。

(1)分割相权。

宰相不再由三省长官充当,而是另以同中书门下平章事为宰相。

又增设参知政事为副相,通常称为“执政”,与宰相合称”宰执”。

宰执的办公地点称"中书门下”(政事堂),仅负责行政。

最高军事首脑则是枢密院长官枢密使。

中书门下与枢密院合称"二府”.共掌文武大权:另外,又设三司,下辖盐铁、户部、度支三部,是最高的财政机构,号称"计省”,其长官为三司使,亦称"计相"。

于是,中书主民,枢密院主兵,三司主财,各不相知,分别对皇帝直接负责,这样.原来集政权、财权、军权于一身的宰相的权力被一分为三,宰执、枢密使、三司使互相牵制,从而削弱了相权,加强了皇帝对政权的直接控制。

(2)实行地方行政制度。

北宋的地方行政机构是州、县两级。

与州平行的还有府、军、监,府一般设于要地,如东京开封府、西京河南府等;军设于军事要冲;监设于坑冶、铸钱,牧马产盐地区。

州、府、军、监的长官分别称知州、知府、知军、知监。

又规定州郡长官由文臣担任,长官之外另设通判,使其互相牵制。

北宋通过监司控制地方上的行政、军政、财政、司法,督责地方官吏;又通过通判限制、分割知州的权力,从而加强了对地方上的控制。

(3)实行官职差遣制度。

官、职、差遣制度是北宋实行的官衔与实际职务分离的官吏任用制度。

官即官名,如尚书、侍郎之类,只是一种虚衔,作为叙级、定薪俸之用;职亦称贴职,是授予部分文官的荣誉衔,并无实际职掌,如学士、直阁之类;差遣才是官员所担任的实际职务,故亦称职事官,枢密使、三司使等,属于此类。

一般官员则在所担任的职务之前,冠以“判、知、权、管勾、提举"等字眼,如判寺事、知州、提举常平等,以示差遣。

这样做的目的也是为了加强中央集权。

(4)改革科举制度。

北宋发展了唐以来的科举制度,严格考试程式,扩大取士名额,提高登第士人的待遇,广泛吸收地主阶级知识分子参加政权。

北宋加强中央集权的措施

【学习目标】

1、了解北宋加强中央集权的原因。

2、掌握北宋加强中央集权的措施(重点)。

3、理解北宋加强中央集权的影响(难点)。

【知识概述】

1、北宋加强中央集权的原因:

(1)唐朝后期藩镇割据局面的继续和扩大,演变成五代十国的分裂割据局面,严重影响了社会政治稳定和经济发展。

(2)北宋建立之初,国家尚未统一,要结束分裂割据局面,必须加强中央集权,增强北宋政府实力。

(3)宋太祖本人是通过陈桥兵变当上皇帝的,为防止兵变历史重演,必须加强中央集权。

因此,北宋建立后,为了巩固统治,加强中央集权,改变“君弱臣强”的局面和防止地方割据局面的重演。

2、北宋加强中央集权的措施:

(1)收精兵:实行更戌法,将各地方军的精壮之士选入禁军,禁军的半数拱卫京师,另一半驻守各地,“强干弱枝”、“内外相制”。

(2)削实权:削弱或剥夺宰相、节度使、州郡长官和武将的权力。

在地方,派文臣做知州,设通判监督知州,通判有权向朝廷直接奏报。

(3)制钱谷:在各路设转运使,规定地方赋税留下一小部分作为地方开支,其余由转运使全部运送中央,消除了地方割据的物质基础。

3、北宋加强中央集权的影响:

(1)积极性:改变了唐末五代以来藩镇割据分裂的局面,大大加强了中央集权制,维护了国家局面统一和稳定,为经济、文化的高度发展,创造了良好条件。

(2)消极性:造成了“冗官”、“冗兵”和“冗费”现象,使宋朝陷于积贫积弱的局势中。

【知识延伸】

北宋加强中央集权的特点:

1、重文轻武,文人治国。

2、分割地方权力,加强中央集权。

3、强干弱枝、守内需外。

北宋加强君主专制中央集权的措施1、北宋的建立960年,后周禁军统帅赵匡胤发动陈桥兵变,黄袍加身,篡夺了后周的政权,建立了北宋,定都东京,即河南开封。

赵匡胤就是宋太祖。

北宋建立后,相继灭掉了南方的几个割据政权和北方的北汉,结束了五代十国的分裂局面。

宋太祖赵匡胤由于唐后期以来形成的军阀割据、政局动荡的局面,北宋建立后,统治者吸取前朝的教训,采取了一系列加强君主专制中央集权、稳定统治的措施。

2、北宋分散相权,加强君主专制的措施中书门下省作为中央的最高行政机构,其长官同中书门下平章事行使宰相职权。

为分散相权,设参加政事为副相,分割宰相的行政权,设枢密使分割宰相的军权,设三司使分割宰相的财权。

中书门下和枢密院合称“二府”,形成二府三司制。

这样相权分散,宰相只剩下有限的权力了,君主专制得到加强。

3、北宋削弱地方,加强中央集权的措施(1)行政上:中央派文官担任地方长官知州,节度使变为虚衔,并增设通判,监察州府的长官。

通判与知州共同签署文书,彼此制约。

(2)财政上:设转运使统管地方财政,各州赋税绝大部分上缴朝廷。

(3)军事上:将地方精锐部队编入禁军,拱卫京师,镇守地方,定期更换驻地,实行更戍法。

(4)监察上:先后在地方设立了四个平行的路级机构,分别是安抚司、转运司、提点刑狱司、提举常平司,从不同的方面对各州进行监控和节制。

4、实行崇文抑武的治国方针北宋实行崇文抑武的治国方针,大力提倡文治,扩大科举取士的规模,提高登第士人的待遇,广泛吸收知识分子参加政权。

5、影响北宋加强君主专制中央集权的措施,有效地预防了内部动乱,巩固了国家的统一,但也带来了负面的影响。

具体表现在:(1)官僚队伍膨胀,官员数量很多,有时三五个人担任同一个职务,但官员大多不干实事,加之权力分割过细,导致行政效率低下,助长了因循守旧的官僚习气。

(2)军队不断扩充,但将兵分离,实行更戍法,兵不识将,将不识兵,将帅无权,指挥不灵,军队战斗力低下,虽然北宋招募了大量的士兵,但却阻挡不了辽、西夏的侵扰。

试论北宋初期中央集权制度的加强及影响【摘要】北宋初期采取的削弱相权,加强皇权,消弱地方,加强中央的集权措施,对解决藩镇跋扈、维护国家统一起到了重要作用,客观上有利于当时社会经济的发展,许多措施对本朝及后世影响较大。

本文从四个方面进行分析。

【关键词】北宋初期中央集权影响北宋开国初期,为革“自唐季以来,数十年间帝王凡易十姓,兵革不息,苍生涂地……”的局面,不仅使北宋成为继后周以来又一短命王朝,太祖、太宗二帝及后任者部采取了一系列力加强中央集权的措施,这对社会秩序的重建和稳定起到了至关重要的作用,但也为本朝社会的发展带来了消极影响。

一、集中军权和扩大养兵(一)收夺禁军高级将领的军权。

961年秋,赵匡胤担心黄袍加身事件重演,当众劝石守信等高级将领“释去兵权,出守大藩,择便好田宅市之,……”史称杯酒释兵权。

以不流血的方式,在保持政治稳定和避免动荡的情况下削夺了重臣的军权,他做了许多帝王和有识之士想做而未能做到的事。

结束了自唐末以来武臣专权自立的局面,结束了武人于政的弊端,维护了国家的统一与安定。

同时,加剧了封建社会已有的土地兼并现象。

加之北宋实行“不抑兼并”政策,到仁宗时“势官富姓,占田无限,”英宗时,全国几乎三分之二的土地集中到官僚地主手中,使社会财富急剧集中,阶级矛盾加剧。

这也是导致北宋农民起义频发的重要原因之一。

(二)分割禁军统帅的职权。

取消殿前督检点的职位,设立互不统属的“三衙”(殿前司,侍卫马军司,侍卫步军司),“三衙”长官皆隶属皇帝。

又设枢密院以牵制,使统兵权与领兵权分离。

(三)实行兵将分离和强干弱枝、“守内虚外”。

宋太祖立法规定驻京部队与地方部队实行轮换制,使得“兵不识将,将不识兵。

”而宋初军队分为禁军、厢军、乡兵、蕃兵四种,由精锐之师禁军拱卫京师,而以疲弊之师戍边。

上述措施导致将兵之间的关系松散,战斗力低下。

无力抵御日益强大的北方少数民族的边疆劫掠活动,民族危机空前加深,只能以“岁币”与割地息战,这也是北宋中期产生财政危机的重要原因之一。

北宋政府加强中央集权的措施赵匡胤为了不使宋成为继五代之后的第六个短命王朝,耗费了许多心思,甚至在一个相当长的时间里不能睡个安稳觉。

建隆二年(961年)的一天,他召赵普问道:“天下自唐季以来,数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂地,其故何也?吾欲息天下之兵,为国家长久计,其道如何?”赵普“精通治道”,听了赵匡胤的发问,非常高兴,认为解决这个问题已经提到日程上来了。

他说:“此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。

今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。

”赵匡胤完全明白了赵普的意思,改变五代以来君弱臣强及兵变割据的问题,中央要从“权”、“钱”、“兵”三个方面着手,即把政权、财权、兵权从方镇手中拿过来。

这是一场激烈的政治斗争,“夺”、“制”、“收”的办法,深刻反映了这一斗争的尖锐性。

当然,人们理解赵普所说的方镇,应当包括禁军将领同时又是节度使的那些人,自五代以来,这部分人实际上是改朝换代的主要策划者。

赵匡胤与赵普很清楚这一点,他们就是按照上述方针,一步一步地加强君主专制主义中央集权,使中央控制地方、皇帝驾驭将领,“如臂使指”一样灵便。

一、集中兵权与整顿军队在北宋中央集权方面,最重要的是兵权,也是首先要解决的问题。

赵匡胤自建隆二年(961年)春就陆续采取了一些措施,把殿前都点检镇宁军节度使慕容延钊罢为山南东道节度使,侍卫亲军都指挥使韩令坤罢为成德节度使。

自此,宋去掉了殿前都点检这个重要的禁军职位,由皇帝直接掌握禁军。

当赵匡胤和赵普进一步收兵权的方计确定后,就召集石守信、王审琦、高怀德等高级将领举行了一次酒会。

当参加酒会的人正在高兴之际,赵匡胤屏退左右,给他们讲了一段自己的苦衷说:“我非吾曹之力,不得至此,念尔曹之德,无有穷尽。

然天子亦大艰难,殊不若为节度使之乐,吾终夕未尝敢安枕而卧也。

”石守信等忙问其故。

赵匡胤继续说:“是不难知矣,居此位者,谁不欲为之!”石守信等听了这话,都惊恐不安,连忙叩头说:“陛下何为出此言?今天命已定,谁敢复有异心?”赵匡胤说:“不然!汝曹虽无异心,其如麾下之人欲富贵者,一旦以黄袍加汝之身,汝虽欲不为,其可得乎?!”一句话,赵匡胤就是怕将领们重演他“黄袍加身”的故伎。

试论北宋初期中央集权制度的加强及影响

【摘要】北宋初期采取的削弱相权,加强皇权,消弱地方,加强中央的集权措施,对解决藩镇跋扈、维护国家统一起到了重要作用,客观上有利于当时社会经济的发展,许多措施对本朝及后世影响较大。

本文从四个方面进行分析。

【关键词】北宋初期中央集权影响

北宋开国初期,为革“自唐季以来,数十年间帝王凡易十姓,兵革不息,苍生涂地……”的局面,不仅使北宋成为继后周以来又一短命王朝,太祖、太宗二帝及后任者部采取了一系列力加强中央集权的措施,这对社会秩序的重建和稳定起到了至关重要的作用,但也为本朝社会的发展带来了消极影响。

一、集中军权和扩大养兵

(一)收夺禁军高级将领的军权。

961年秋,赵匡胤担心黄袍加身事件重演,当众劝石守信等高级将领“释去兵权,出守大藩,择便好田宅市之,……”史称杯酒释兵权。

以不流血的方式,在保持政治稳定和避免动荡的情况下削夺了重臣的军权,他做了许多帝王和有识之士想做而未能做到的事。

结束了自唐末以来武臣专权自立的局面,结束了武人于政的弊端,维护了国家的统一与安定。

同时,加剧了封建社会已有的土地兼并现象。

加之北宋实行“不抑兼并”政策,到仁宗时“势官富姓,占田无限,”英宗时,全国几乎三分之二的土地集中到官僚地主手中,使社会财富急剧集中,阶级矛盾加剧。

这也是导致北宋农民起义频发的重要原因之一。

(二)分割禁军统帅的职权。

取消殿前督检点的职位,设立互不统属的“三衙”(殿前司,侍卫马军司,侍卫步军司),“三衙”长官皆隶属皇帝。

又设枢密院以牵制,使统兵权与领兵权分离。

(三)实行兵将分离和强干弱枝、“守内虚外”。

宋太祖立法规定驻京部队与地方部队实行轮换制,使得“兵不识将,将不识兵。

”而宋初军队分为禁军、厢军、乡兵、蕃兵四种,由精锐之师禁军拱卫京师,而以疲弊之师戍边。

上述措施导致将兵之间的关系松散,战斗力低下。

无力抵御日益强大的北方少数民族的边疆劫掠活动,民族危机空前加深,只能以“岁币”与割地息战,这也是北宋中期产生财政危机的重要原因之一。

(四)扩大养兵。

赵匡胤认为“唯养兵可为百代之利”,于是每遇灾荒便募灾民当兵,把反抗力

量转化为镇压的力量,有利于巩固封建统治。

但“自来天下财货所入,十中八九赡军,军可谓多矣,财可谓耗矣。

”伴随着兵员的增加,沉重的军费加重了中期的财政危机。

二、集中行政权

(一)分割相权,加强皇权。

宋太祖设立参知政事为副相来牵制宰相。

又设立枢密院,长官为枢密使管军事,政事堂和枢密院分割了宰相的军权。

又设度支、盐铁、户部(称三司)以分割宰相的财权,将宰相职权一分为三,中书管民政,枢密院管军权,三司管财政,便于皇帝总揽大权。

(二)削夺地方权力,派遣文臣到各地去做知州。

太祖乾德元年(公元963年),“命户部侍郎吕余庆权知潭州,”形成了以中央义官充任州一级长官的制度。

节度使或卒或徙皆以义臣代之,就防止了由于武官兼领地方官所造成的拥兵自重的现象。

从此,义官把持从中央到地方的要职,重义轻武成为一种趋势。

用人制度的变化使封建士子工于辞赋,始必于唐的词至宋达到全盛。

此外,为加强集权,实行官职分离,名实相异的任官制度。

为监督正职专权而设立许多副职导致官僚机构臃肿,办事效率低下,冗官冗费剧增引发中期财政危机。

三、集中财权和司法权

北宋在各路设转运使,规定地方税收余额由转运使全部送至中央,消除了地方割据的物质基础。

又规定地方司法人员改由中央派义官担任,死刑须报中央复审核准,将地方司法权收归了中央,扭转了节度使控制地方司法的局面。

四、扩大科举制,兴办学校

北宋的科举制最重要的是进士科,除常科外,有制科和童子举,还有官员的恩荫制度。

扩大了取士人数,可广泛吸收地主阶级知识分子参加政权,使北宋的政权基础进一步扩大,有利于巩固统治。

但是历史上对官员的恩荫以宋为最滥,宗室子弟在襁褓中就可以当官,还可荫及旁亲和门客。

这使得官僚机构日益庞大,而中级以上官员的俸禄又极丰厚,宰相、枢密使的正俸每年铜钱360万义,禄米1200石,“春冬服,各绫二十匹,娟三十匹,绵百两”。

官多阙少,冗官导致冗费。

在考试制度上,太祖时使殿试成为一种制度,录取之权由皇帝直接掌握,从而加强了皇权。

为防止考官徇私考生舞弊,对考官实行锁宿制度,对试卷实行封弥、誊录法,并严禁举人夹带、代笔、举烛等行为,与科举制相适应,学校有了大发展。

学校分官学和私学两类,官学有国子学和太学,国子学是最高学府,州学县学是地方学校。

此外北宋私学也很发达,有家塾、蒙馆、“冬学”等。

书院始于唐末五代,盛于宋,大多数书院实际上是一所私立大学,如白鹿洞书院、石鼓书院、应天书院、岳麓书院四大书院。

科举与学校的发展,既巩固了政权,也使

宋在继唐之后出现了文学及思想艺术的大繁荣。

总之,综观宋初采取的这些削弱相权,加强皇权,消弱地方,加强中央的集权措施,对解决藩镇跋扈、维护国家统一起了重要作用,客观上有利于当时社会经济的发展,许多措施对本朝及后世影响较大。

但这些措施有很大的局限性,如将兵分离政策导致指挥失灵使北宋后来豢养着上百万军队,却挡不住辽和西夏的侵扰,随着这些政策的推行逐渐走向了反面,成为社会发展的桎梏。

(单位地址:甘肃省通渭县陇山职业

编辑张华利。