1.原发性痛经中医诊疗方案

- 格式:doc

- 大小:82.00 KB

- 文档页数:7

中药养生秘方中药调理女性痛经中药养生秘方-中药调理女性痛经女性痛经是指在经期或经前出现的腹痛不适,常伴随其他症状,给生活和工作带来很大困扰。

中医药学认为,痛经是由于气血不畅、经络堵塞、内外因素影响所致。

在中药理论中有许多调理女性痛经的秘方,下面将为大家介绍几种常用的中药养生秘方。

一、当归生姜羊肉汤材料:当归10克,生姜30克,羊肉适量。

制作方法:将当归、生姜和羊肉一起放入锅中,加入适量清水,炖煮至羊肉熟烂即可。

服用方法:每天下午喝一碗,经前7天开始喝,连续服用一个月。

二、川芎茶材料:川芎10克,红糖适量。

制作方法:将川芎加入开水中,焖煮15分钟,过滤出川芎水,加入适量红糖搅拌均匀即可。

服用方法:每天早晚各喝一杯,经期前一周开始喝,经期结束后停止。

三、香附丸材料:香附、白芍各等分。

制作方法:将香附、白芍粉末混合均匀,用蜂蜜或红糖和成丸剂。

服用方法:每次15粒,每天3次,连续服用7天。

四、益母草煮水材料:益母草10克,水适量。

制作方法:将益母草放入锅中,加入适量水,煮沸后转小火煮15分钟,过滤出益母草水。

服用方法:每天早晚各喝一杯,连续服用一个月。

五、姜汁红糖水材料:姜适量,红糖适量。

制作方法:将姜捣烂后榨汁,加入适量红糖搅拌均匀。

服用方法:每天早晨空腹时喝一杯,经期前一周开始喝。

这些中药养生秘方都是通过调理气血、活血化瘀、疏通经络来缓解女性痛经的。

然而,每个人的体质不同,对中药的反应也不同,所以在使用中药调理女性痛经时,最好咨询中医师的建议,根据自己的实际情况来选择合适的药方和剂量。

除了上述的中药养生秘方,女性痛经还可以通过一些日常的养生方法来缓解,比如保持良好的作息习惯,避免劳累和过度疲劳,保持心情愉快,避免压力和情绪波动。

此外,适量运动、均衡饮食、避免寒冷刺激也是缓解女性痛经的有效方法。

总之,中药调理女性痛经是一种自然、温和的方法,可以帮助女性缓解腹痛不适,调理经血,改善身体状况。

在选择中药养生秘方时,建议先咨询医生的意见,并注意药物的剂量和使用方法。

《少腹逐瘀汤加减治疗寒凝血瘀型原发性痛经的临床观察》一、引言痛经是女性常见的妇科疾病之一,其病因复杂,临床表现多样。

其中,寒凝血瘀型原发性痛经是较为常见的一种类型。

近年来,中医在痛经治疗中逐渐显示出其独特的优势,而少腹逐瘀汤作为治疗痛经的经典方剂之一,在临床实践中得到了广泛应用。

本文旨在探讨少腹逐瘀汤加减治疗寒凝血瘀型原发性痛经的临床效果,以期为临床治疗提供参考。

二、方法1. 研究对象本研究选取了符合寒凝血瘀型原发性痛经诊断标准的100例患者作为研究对象,年龄在18-45岁之间,均无其他严重疾病。

2. 治疗方法本组患者采用少腹逐瘀汤加减治疗。

基本方剂包括当归、川芎、桃仁、红花等,根据患者病情及体质特点进行加减调整。

治疗周期为3个月经周期。

3. 观察指标观察患者的痛经症状(如疼痛程度、持续时间等)、中医证候(如面色苍白、手足冰凉等)以及相关实验室指标(如激素水平)的变化。

三、结果1. 痛经症状改善情况经过3个月经周期的治疗,患者的痛经症状得到了明显改善。

疼痛程度减轻,持续时间缩短,且在经期前后的不适感也有所减轻。

与治疗前相比,差异具有统计学意义(P<0.05)。

2. 中医证候改善情况治疗后,患者的面色苍白、手足冰凉等中医证候得到了明显改善。

与治疗前相比,患者的整体中医证候积分明显降低(P<0.05)。

3. 实验室指标变化经过治疗,患者的相关实验室指标(如激素水平)也有所改善。

与治疗前相比,差异具有统计学意义(P<0.05)。

四、讨论少腹逐瘀汤加减治疗寒凝血瘀型原发性痛经的临床效果显著。

本方剂具有温经散寒、活血化瘀的作用,能够有效改善患者的痛经症状和中医证候。

此外,该方剂还能够调节患者的相关实验室指标,如激素水平等,从而进一步提高治疗效果。

在治疗过程中,医生需根据患者的病情及体质特点进行加减调整,以达到最佳治疗效果。

同时,患者需保持良好的生活习惯和饮食结构,以配合治疗。

在治疗过程中,我们观察到大部分患者对少腹逐瘀汤加减治疗具有较好的耐受性,仅有少数患者可能出现轻度胃肠道反应等不良反应。

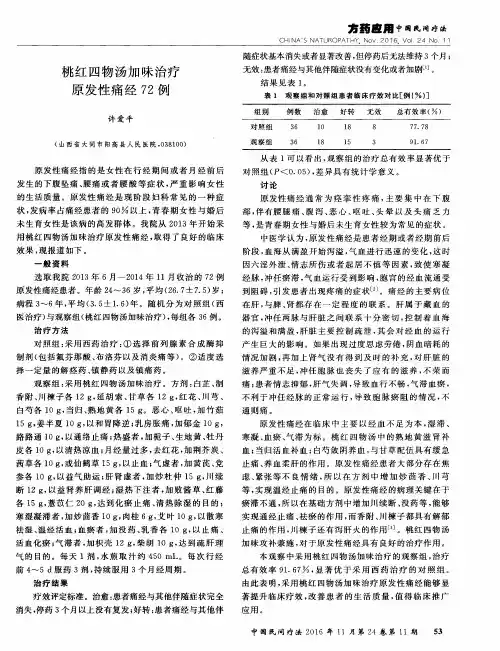

原发性痛经的中西医治疗研究进展痛经分为原发性痛经和继发性痛经,该疾病属于祖国医学的“经行腹痛”、“月水来腹痛”、“经痛”的范畴。

在临床上原发性痛经占痛经的90%以上,发病人群以青春期和育龄期妇女为主。

近几年在我国部分地区对妇女的月经情况调查:痛经的发病率在42%-74%[1-6],与2000年全国妇女月经生理常数协作组调查结果56.06%相比,部分地区呈上升趋势。

AytacPolat[6]等学者调查原发性痛经的报道,45.3%的学生在每个经期经历痛经,42.5%的学生有时发生痛经,只有12.2%的学生从未发生痛经。

由此可见原发性痛经在临床常见,所以重视原发性痛经的治疗和预防,不仅可以解除女性痛苦,也具有深远的社会意义。

1中药的治疗1.1中成药的治疗中药汤剂有味苦难以坚持、携带不便等缺点,中药新制剂的开发应用如片剂、冲剂、胶囊等大大方便了患者。

王燕[1]用定坤丹治疗原发性痛经300例。

共分三组,其中A组定坤丹组总有效率90.0%;B组为定坤丹的变方,总有效率87.0%;C组为安慰剂组,总有效率40%。

朱崇云等[2]用独一味胶囊和田七痛经胶囊治疗103例原发性痛经。

其中治疗组69例为独一味胶囊组,总有效率89.86%。

另外对照组34例为田七痛经胶囊组,总有效率88.24%,组间比较P>0.05。

1.2中药外敷汤春琼[3]药用乌药散,组成乌药、香附各9g,郁金、元胡、泽兰各10g,枳壳15g,白芍12g,木香、炙甘草各6g,三七粉3g(冲服)。

服药后将药渣放入布袋敷于腹下。

总有效率100%。

张慧玲[4]用中药方桂枝、三棱、莪术、红花、生川乌、延胡索、乌药等,煎湿毛巾浸泡,热敷腹部治疗原发性痛经136例,有效率为91.18%。

1.3针灸及穴位注射贾立新[5]等在针灸中医辨证取穴治疗原发性痛经48例的疗效观察中,根据中医临床辨证分为三型:气滞血瘀型,取气海、中极、归来、三阴交穴治疗;寒湿阻滞型,取关元、归来、大赫、足三里穴治疗;气血虚弱型,取气海、秩边、八骼、关元、足三里穴治疗。

少腹逐瘀汤合四逆汤结合温针灸治疗原发性痛经寒凝血瘀型临床观察摘要:本文通过对原发性痛经寒凝血瘀型患者采用少腹逐瘀汤合四逆汤结合温针灸的治疗观察,分析其临床疗效和机理,并探讨其在治疗原发性痛经中的应用前景。

一、引言原发性痛经是一种常见的妇科疾病,严重影响了女性的生活质量。

传统中医认为,原发性痛经主要是由于寒凝和血瘀引起的。

针灸、草药治疗是中医传统治疗方法,其中少腹逐瘀汤和四逆汤被广泛应用于治疗寒凝和血瘀。

二、研究方法本研究选取50名确诊为原发性痛经寒凝血瘀型的患者,采用少腹逐瘀汤合四逆汤结合温针灸的治疗方案,每日一次,连续治疗3个月。

根据治疗前后的症状缓解情况和相关血液指标变化,对疗效进行评估。

三、结果经过3个月的治疗,30名患者的疼痛症状显著缓解,5名患者症状有所改善,剩余15名患者疗效不显著。

治疗组的血液指标也有明显改善,血流速度增加,血液黏稠度降低。

四、讨论少腹逐瘀汤合四逆汤结合温针灸治疗原发性痛经寒凝血瘀型的机制可能与以下方面相关:少腹逐瘀汤中的生姜、红花、当归等草药具有活血化瘀的作用,有助于减轻痛经引起的血瘀现象;温针灸能够促进腹部血液循环,改善血液流动,减轻寒凝现象;四逆汤中的附子、干姜等草药具有温经散寒的作用,能够缓解寒凝引起的疼痛。

五、结论少腹逐瘀汤合四逆汤结合温针灸治疗原发性痛经寒凝血瘀型具有一定的疗效,能够显著缓解患者的痛经症状,并且对血液指标也有明显改善。

该治疗方案可能通过活血化瘀、温经散寒的方式发挥作用。

然而,由于本研究的样本量较小且没有对照组,还需要进一步的大样本、多中心临床研究来验证。

六、展望本研究结果表明,少腹逐瘀汤合四逆汤结合温针灸治疗原发性痛经寒凝血瘀型具有潜在的临床应用前景。

我们希望通过进一步的研究,深入了解其治疗机制,并探索其他可能的治疗方法,为原发性痛经的患者提供更有效的治疗方案。

七、结语本研究通过临床观察发现,少腹逐瘀汤合四逆汤结合温针灸治疗原发性痛经寒凝血瘀型取得了一定的疗效,能够显著缓解患者的痛经症状,并且对血液指标也有明显改善。

此医案仅证明中医可以治疗此类疾病,但医案仅供参考,切勿个人盲目用药,建议到正规中医治疗机构详细辩证论治。

当归四逆汤治愈痛经二例病案一:肖某,女,27岁。

初诊:1982年7月25日。

主诉及病史:反复经期腹部剧烈疼痛12年。

患者自15岁月经初潮起,每次经期少腹持续性剧痛。

痛时肢冷,汗出,面色苍白。

少腹及腰背胀痛,喜按,得温则舒;经量多,色紫暗,有瘀块;三日后疼痛逐渐减轻,一周左右干净。

诊查:舌质紫暗,边有瘀点,苔薄白,脉弦紧。

辨证:寒滞胞宫,寒凝血瘀。

治法:温经散寒,活血化瘀。

处方:当归15g 肉桂8g 白芍20g 细辛10g 甘草10g 通草10g 大枣15g 香附20g 川芎12g二诊:服上方药5剂后,月经期仅有微痛。

守上方继服药3个周期,嘱其经前10天服药至经来,以巩固疗效。

随访半年,月经周期正常,经期疼痛消失。

病案二:童某,女,24岁。

初诊:1982年9月17日。

1主诉及病史:经期少腹剧烈疼痛10年。

患者自14岁月经初潮即开始痛经,逐渐加重。

近几年经期疼痛剧烈,需服止痛药方能缓解。

痛时肢冷,汗出,面色苍白,喜温喜按,得热痛减;经量多,色紫暗,夹有瘀块;月经提前四五天,经行后疼痛逐渐缓解,腹部压痛不明显。

诊查:舌紫有瘀点,脉沉弦。

辨证:寒客胞脉,瘀血阻滞。

治法:温经通络,散寒止痛。

处方:当归15g 肉桂8g 白芍20g 细辛10g 大枣15g 丹参20g 艾叶12g 通草10g 五灵脂10g嘱其在经前10天开始服药,直到月经来潮时停止。

二诊:患者复诊时云:“服药八剂后月经来潮,周期正常,无明显疼痛,经量、经色均正常、无瘀块。

”守上方继服药5剂,以善其后。

按语痛经不外虚实两大类。

根据龚老数十年的诊治体会,认为实证偏多,实证又多发于未婚女青年,其发病机理主要是寒滞胞脉、冲任失养。

临床以经期腹痛、腰痛、经血有瘀块等为主症。

月经周期多推迟,少数提前,出血量在正常范围,用温经散寒、活血止痛之当归四逆汤治疗,疗效肯定。

痛经(子宫内膜异位症、子宫腺肌病)中医临床路径一、痛经(子宫内膜异位症、子宫腺肌病)中医临床路径标准门诊流程(一)适用对象中医诊断:第一诊断为痛经(TCD 编码为:BFY070)。

西医诊断:第一诊断为子宫内膜异位症(ICD-10 编码为:N80.901)或/和子宫腺肌病(ICD-10 编码为:N80.003)。

(二)诊断依据1.疾病诊断(1)中医诊断标准:参照全国高等中医药院校研究生规划教材《中医妇科临床研究》(肖承悰主编,人民卫生出版社,2009年)。

(2)西医诊断标准:参照《临床诊疗指南-妇产科学分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社,2009年)。

2.证候诊断参照“国家中医药管理局‘十一五’重点专科协作组痛经(子宫内膜异位症、子宫腺肌病)诊疗方案”。

痛经(子宫内膜异位症、子宫腺肌病)临床常见证候:寒凝血瘀证气滞血瘀证肾虚血瘀证湿热瘀阻证(三)治疗方案的选择参照“国家中医药管理局‘十一五’重点专科协作组痛经(子宫内膜异位症、子宫腺肌病)诊疗方案”。

1.诊断明确,第一诊断为痛经(子宫内膜异位症、子宫腺肌病)。

2.患者适合并接受中医治疗。

(四)标准治疗时间为:3个月经周期。

(五)进入路径标准1.第一诊断必须符合痛经(TCD 编码为:BFY070)和子宫内膜异位症 ICD-10 编码为:N80.901)或/和子宫腺肌病(ICD-10 编码为:N80.003))的患者。

2.患者同时具有其他疾病,但在治疗期间不需特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径。

3.符合西医诊断但无痛经者,不进入本路径。

4.患者有以下情况者,不进入本路径:(1)卵巢子宫内膜异位囊肿直径>5cm或短期内明显增大者。

(2)疼痛节律改变,痛经进展或呈持续性。

(4)影像检查有实性或乳头状结构,彩色多普勒超声示病灶血流丰富,阻力指数(RI)低。

(5)血清CA125明显升高(>200U/ml)。

(6)治疗期间有生育要求者。

张仲景《伤寒论》,痛经第一方,实用又有效痛经多见于血虚有寒的体质,经期抵抗能力下降,更容易感受外界的寒邪,使气血流行不畅而发生痛经。

西医学中的原发性痛经、子宫内膜异位症、子宫腺肌病及盆腔炎性疾病等可出现痛经。

疼痛的发生机理是气血不通畅,中医认为“不通则痛,痛则不通”。

不通最重要的病因是寒邪,因为寒性收引、凝滞,寒邪侵袭人体,使经脉收缩,气血运行不通畅,则会发生疼痛。

古代缓解“痛经”方剂方剂来源当归四逆汤是治疗痛经的第一方,出自医圣张仲景的《伤寒论》。

1、处方当归三兩芍药三兩细辛三兩通草二兩甘草二兩(炙)桂枝三兩(去皮)大枣二十五枚(擘,一法二十枚)上七味,以水八升,煮取三升,去滓,温服一升,日三服。

《伤寒论》第351条:手足厥寒,脈細欲绝者,当归四逆汤主之。

2、处方当归三两芍药三两通草二两細辛三两甘草二两(炙)生姜半斤(切)桂枝三两(去皮)吴茱萸二升大枣二十五个(擘)上九味,以水六升,清酒六升和,煮取五升,温分五服。

(一方,水、酒各四升)。

《伤寒论》第352条:若其人内有久寒者,宜当归四逆加吴茱萸生姜汤。

现代剂量和服法1、处方红糖9克牡丹0.5克枣圈3克姜丝1.5克根据个人喜好用适量的热水冲茶饮之即可。

也可饮用牡丹经宁茶。

2、处方当归12克白芍12克桂枝12克炙甘草6克细辛3克通草6克大枣4枚用水1600毫升,先浸泡30分钟,大火烧开后小火煮取药液600毫升左右,分3次于饭前1小时左右温服。

每次经前服3剂。

其他方法1、艾灸穴位:关元、三阴交。

用艾条灸关元、三阴交各15分钟,也可有效的缓解痛经。

2、生姜红糖水:经前3天开始喝生姜红糖水,水温高一点,也有缓解痛经的作用。

3、热水袋:暖敷小腹和腰部,也可以缓解痛经。

4、注意保暖,不要接触凉水,不要吃生冷食物,避免疲劳、紧张等,可减轻痛经症状。

《少腹逐瘀汤加减治疗寒凝血瘀型原发性痛经的临床观察》一、引言痛经是妇科常见病症之一,其特点为经期腹痛,疼痛多从月经前开始,至月经后逐渐缓解。

其中,寒凝血瘀型原发性痛经是痛经中较为常见的一种类型。

少腹逐瘀汤作为中医治疗痛经的经典方剂之一,具有温经散寒、活血化瘀的功效。

本文旨在探讨少腹逐瘀汤加减治疗寒凝血瘀型原发性痛经的临床效果,为临床治疗提供参考。

二、方法本研究选取了医院内门诊就诊的寒凝血瘀型原发性痛经患者作为研究对象,共计X名。

随机分为实验组(采用少腹逐瘀汤加减治疗)和对照组(采用常规治疗)。

实验组患者在中医理论指导下,根据个体差异进行少腹逐瘀汤的加减调整。

对照组患者则采用常规的药物治疗及非药物治疗措施。

三、实验过程1. 诊断标准:根据中医理论,结合患者临床表现及实验室检查,确诊为寒凝血瘀型原发性痛经。

2. 治疗方法:实验组患者采用少腹逐瘀汤加减治疗,根据患者体质及病情调整药物剂量及种类。

对照组患者采用常规药物治疗及非药物治疗措施,如口服止痛药、热敷等。

3. 观察指标:观察两组患者治疗前后痛经程度、疼痛持续时间、月经量等指标的变化。

四、结果经过一段时间的治疗,实验组患者的痛经程度、疼痛持续时间等指标均得到明显改善,与对照组相比具有显著差异(P<0.05)。

具体如下:1. 痛经程度:实验组患者治疗后痛经程度明显减轻,而对照组患者痛经程度改善不明显。

2. 疼痛持续时间:实验组患者治疗后疼痛持续时间缩短,而对照组患者疼痛持续时间无明显变化。

3. 月经量:实验组患者治疗后月经量较治疗前有所增加,而对照组患者月经量无明显变化。

五、讨论少腹逐瘀汤加减治疗寒凝血瘀型原发性痛经的临床效果显著。

通过加减调整药物剂量及种类,可以更好地适应患者的个体差异,达到温经散寒、活血化瘀的效果。

此外,少腹逐瘀汤还具有调节内分泌、改善血液循环等作用,有助于缓解痛经症状。

与常规治疗相比,少腹逐瘀汤加减治疗在改善痛经程度、缩短疼痛持续时间、增加月经量等方面具有优势。

省中医临床路径管理

原发性痛经中医诊疗方案

一、诊断

(一)疾病诊断

1.中医诊断标准:参照全国高等中医药院校规划教材《中医妇科学》(玉珍主编,中国中医药,2007年),《中药新药临床研究指导原则》(卫生部发布,2002年版)。

(1)病史:伴随月经周期规律性发作的以小腹疼痛为主症史。

(2)临床表现:腹痛多发生在经前1-2天,行经第1—2天达高峰,可呈阵发性、痉挛性,或胀痛伴下坠感,严重者可放射到腰骶部、肛门、阴道、股侧;甚至可见面色苍白、出冷汗、手足发凉等晕厥之象。

(3)妇科检查:无阳性体征。

2.西医诊断标准:参照《妇产科学》第七版(乐杰主编,人民卫生,2009年)

(1)病史:伴随月经周期规律发作的下腹部疼痛史。

(2)临床表现:①青春期多见,常在初潮后1-2年发病;②疼痛最早出现在经前12小时,以行经第1—2日疼痛最剧烈,持续2-3天后缓解,疼痛常呈痉挛性,通常位于下腹部耻骨上,可放射至腰骶部和大腿侧;③可伴有恶心、呕吐、腹泻、头晕、乏力等症状,严重时面色发白、出冷汗。

(3)妇科检查:排除生殖器官器质性疾病。

(二)证候诊断

1.寒凝血瘀证

主症:①经前或经期小腹冷痛拒按,得热痛减;②形寒肢冷。

次症:①经色紫黯有块;②月经推后或量少;③面色青白;④带多、色白。

舌脉:舌质黯,或有瘀斑、瘀点,苔白,脉沉紧。

2.气滞血瘀证

主症:①经前或经期小腹胀痛拒按;②经血有瘀块,块下痛暂减。

次症:①经色紫黯;②经血量少,行而不畅;③经前乳房胀痛;④胸闷不舒;⑤烦躁易怒。

舌脉:舌质紫黯,或有瘀斑、瘀点,脉弦或弦涩。

3.湿热瘀阻证

主症:①经前或经期小腹胀痛或灼痛;②经色暗红,质稠或夹较多黏液。

次症:①月经量多或经期延长;②平素带下量多,色黄质稠;③口腻纳呆;④小便黄赤。

舌脉:舌质暗红,苔黄腻,脉滑数或弦数。

4.肾气亏虚证

主症:①经期或经后1-2天小腹绵绵作痛;②腰骶酸痛。

次症:①经色黯淡,量少质稀薄;②头晕耳鸣;③面色晦暗;④健忘失眠。

舌脉:舌质淡黯,苔薄白,脉沉细或沉涩。

二、治疗方案

(一)辨证选择口服中药汤剂、中药免煎颗粒或中成药

1.寒凝血瘀证

治法:温经散寒,化瘀止痛

推荐方药:

少腹逐瘀汤(《医林改错》)加减。

干、肉桂、小茴香、当归、川芎、赤芍、生蒲黄、没药、延胡索等。

中成药:痛经宝颗粒、少腹逐瘀胶囊(颗粒)等。

2.气滞血瘀证

治法:理气行滞,化瘀止痛

推荐方药:

①膈下逐瘀汤(《医林改错》)加减。

当归、川芎、赤芍、桃仁、红花、乌药、香附、枳壳、延胡索、丹皮、甘草等。

②痛经宁(省中医院经验方)加减。

制香附、当归、白芍、三七粉、川芎、黄、乌药、延胡索、郁金、红花、五灵脂、莪术、徐长卿等。

中成药:丹莪妇康煎膏、血府逐瘀口服液(胶囊)等。

3.湿热瘀阻证

治法:清热利湿,化瘀止痛

推荐方药:

清热调血汤(《古今医鉴》)加减。

生地、牡丹皮、当归、川芎、红花、桃仁、莪术、延胡索、香附、白芍、败酱草、薏苡仁等。

中成药:花红片(胶囊)、妇科千金片(胶囊)等。

4.肾气亏虚证

治法:补益肾气,养血止痛

推荐方药:益肾调经汤(《中医妇科治疗学》)加减。

巴戟天、杜仲、续断、乌药、艾叶、当归、熟地、白芍、赤芍、川芎等。

中成药:金匮肾气丸、右归丸等。

以上用药,实证者于经前3~7天开始给药,服至月经第3天;虚证者于经前3天开始给药,服至月经结束。

中药汤剂、中药免煎颗粒,每天1剂;中成药按说明书最大推荐剂量服用。

(二)穴位按摩

按压双侧地机、三阴交等穴位,以穴位局部出现酸麻胀重感为度,每日2次,每次按摩5分钟,经期第1~3天应用,疼痛时可给予即时按摩。

(三)针灸治疗

1.体针:于经前3~7天针刺三阴交、次髎、地机、十七椎,每天针刺1次,施以提插捻转泻法,每次行针0.5min,留针30min后出针,针至月经来潮后停针;经期疼痛发作时可针刺十七椎,手法及行针、留针时间同前。

适用于寒凝血瘀证及气滞血瘀证。

2.穴位封闭:疼痛甚者可取阿托品0.5mg加生理盐水8ml,于双侧足三里穴及三阴交穴消毒后各注药2ml,进针方法同针刺,得气后回抽无血再注药。

3.灸法:常规取穴关元、中极、气海、三阴交等,用艾条温和灸,于经前3天开始使用至经行痛止。

4.耳穴压豆:取一侧子宫、神门、肝、肾、脾、交感、分泌等耳穴。

于月经前一周起,以75%酒精消毒后,以探棒探寻相应穴位的最敏感点,用王不留行籽贴压固定。

每穴每次用力按压10下,每天自行按压3~5次,3天后清除,再取另一耳,操作同前。

双耳交替进行,至月经结束后停止。

(四)药物外治法

1.寒凝血瘀证患者,予盐小茴香蒸包外敷于神阙穴及小腹部,于经前3~5天开始使用,至经行痛止。

2.取五灵脂10g、北细辛3g、川椒6g、小茴香9g先研细末,撮少许敷于脐部,外贴止痛膏或透骨追风膏、麝香止痛膏,或贴隔物灸热疗贴均可,于经前5天开始使用,至月经第2天停止。

(五)足浴疗法 足浴方:

寒凝血瘀证:肉桂、艾叶、小茴香、吴茱萸、没药。

气滞血瘀证:香附、乌药、川芎、桃仁、红花。

肾气亏虚证:桂枝、白芍、黄芪、杜仲、川断。

将50℃~60℃的药液倒入盆中足浴,盆中药液量应浸没踝关节,若药液不足量,可加适量温水。

若水温较高,则先用药液温熏双足。

足浴时间约20分钟,以微微汗出为佳。

于经前7天开始使用,共浴足10天。

(六)护理调摄

1.避免精神紧及过度精神刺激,保持心情舒畅。

2.经前、经期禁食寒凉之品,避免剧烈活动。

三、疗效评价 (一)评价标准 1.腹痛疗效评价标准

(1)腹痛程度疗效评价:比较治疗前后VAS 评分的变化。

(2)腹痛持续时间评价:比较治疗前后腹痛持续时间(小时)的变化。

2.中医证候疗效评价标准 疗效指数(n )=

治疗前证候积分

治疗后证候积分

治疗前证候积分 ×100%

痊愈:治疗后中医临床症状消失。

显效:治疗后中医临床症状明显减轻,n≥70%。

有效:治疗后中医临床症状有所减轻,70%>n≥30%。

无效:治疗后中医临床症状无减轻或有加重,n <30%。

(二)评价方法 1.腹痛评分

(1)腹痛程度评分:为避免患者的主观性,现采用疼痛的定量方法-视觉模拟评分法(VAS 评分)。

该方法是采用一条10cm 长的标尺,两端标有“0”和“10”,“0“代表无痛,“10”代表最剧烈的疼痛。

让病人在尺上标出能代表自己疼痛程度的相应位置,然后用尺子测量出疼痛强度的数值或评分。

此方法简单易行,敏感可靠。

为了精确及客观,

可使正面“0”到“10”之间有移动标尺,背面有“0”到“10”数字的VAS 尺,病人移动标尺在自己疼痛的位置时,医师在尺的背面即可看到具体数字(长度的厘米数),可精确到毫米。

(2)腹痛持续时间:根据患者自诉经行腹痛的实际持续时间(小时)。

2.证候疗效评价方法:参照《中医病证诊断疗效标准》(国家中医药管理局1995年),计算疗效指数(n )=

治疗前证候积分

治疗后证候积分

治疗前证候积分 ×100%。

证侯评分方法

见证候分级量化表,证候积分为主要临床症状(排除腹痛程度及腹痛持续时间)与次要临床症状积分之和。

3.观察时间:

治疗前及治疗开始后第1、2、3、6个月经周期,于月经干净后3-5天进行相关症状评分。

(三)证候分级量化

(1)寒凝血瘀证

寒凝血瘀证症状分级量化表

(2)气滞血瘀证

气滞血瘀证症状分级量化表

(3)湿热瘀阻证

湿热瘀阻证症状分级量化表

(4)肾气亏虚证

肾气亏虚证症状分级量化表

2013年1月。