准脆性材料试件应变软化尺度效应理论研究_王学滨

- 格式:pdf

- 大小:156.26 KB

- 文档页数:4

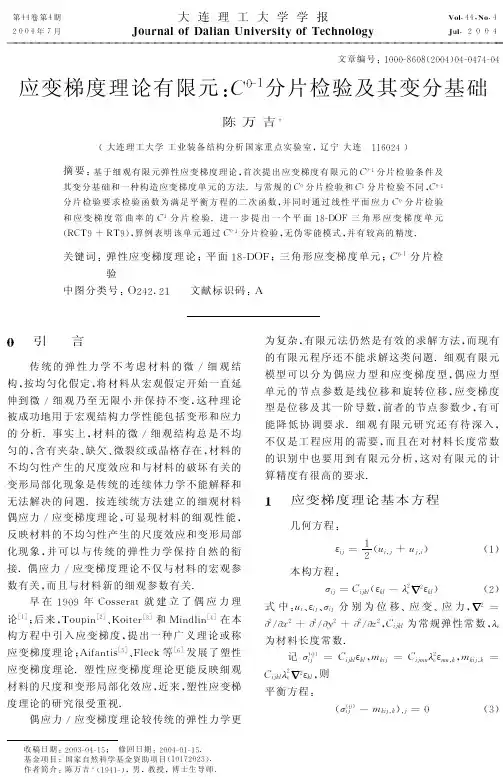

第44卷第4期2004年7月大连理工大学学报JOurnal Of Dalian University Of TechnOlOgyVOl .44,NO .4Jul =================================================================.2004文章编号:1000-8608(2004)04-0474-04收稿日期:2003-04-15;修回日期:2004-01-15.基金项目:国家自然科学基金资助项目(10172023).作者简介:陈万吉 (1941-),男,教授,博士生导师.应变梯度理论有限元:C 0-1分片检验及其变分基础陈万吉(大连理工大学工业装备结构分析国家重点实验室,辽宁大连116024)摘要:基于细观有限元弹性应变梯度理论,首次提出应变梯度有限元的C 0-1分片检验条件及其变分基础和一种构造应变梯度单元的方法.与常规的C 0分片检验和C 1分片检验不同,C 0-1分片检验要求检验函数为满足平衡方程的二次函数,并同时通过线性平面应力C 0分片检验和应变梯度常曲率的C 1分片检验.进一步提出一个平面18-D0F 三角形应变梯度单元(RCT9+RT9),算例表明该单元通过C 0-1分片检验,无伪零能模式,并有较高的精度.关键词:弹性应变梯度理论;平面18-D0F;三角形应变梯度单元;C 0-1分片检验中图分类号:0242.21文献标识码:A引言传统的弹性力学不考虑材料的微/细观结构,按均匀化假定,将材料从宏观假定开始一直延伸到微/细观乃至无限小并保持不变,这种理论被成功地用于宏观结构力学性能包括变形和应力的分析.事实上,材料的微/细观结构总是不均匀的,含有夹杂~缺欠~微裂纹或晶格存在,材料的不均匀性产生的尺度效应和与材料的破坏有关的变形局部化现象是传统的连续体力学不能解释和无法解决的问题.按连续统方法建立的细观材料偶应力/应变梯度理论,可显现材料的细观性能,反映材料的不均匀性产生的尺度效应和变形局部化现象,并可以与传统的弹性力学保持自然的衔接.偶应力/应变梯度理论不仅与材料的宏观参数有关,而且与材料新的细观参数有关.早在1909年COsserat 就建立了偶应力理论[1];后来,TOupin [2]~KOiter [3]和Mindlin [4]在本构方程中引入应变梯度,提出一种广义理论或称应变梯度理论;Aifantis [5]~Fleck 等[6]发展了塑性应变梯度理论.塑性应变梯度理论更能反映细观材料的尺度和变形局部化效应,近来,塑性应变梯度理论的研究很受重视.偶应力/应变梯度理论较传统的弹性力学更为复杂,有限元法仍然是有效的求解方法,而现有的有限元程序还不能求解这类问题.细观有限元模型可以分为偶应力型和应变梯度型,偶应力型单元的节点参数是线位移和旋转位移,应变梯度型是位移及其一阶导数,前者的节点参数少,有可能降低协调要求.细观有限元研究还有待深入,不仅是工程应用的需要,而且在对材料长度常数的识别中也要用到有限元分析,这对有限元的计算精度有很高的要求.1应变梯度理论基本方程几何方程:E zj =12(~z,j +~j,z )(1)本构方程:6zj =C zjkl (E kl -/2e2E kl )(2)式中:~z ~E zj ~6zj 分别为位移~应变~应力,2=82/8z 2+82/832+82/8z 2,C zjkl 为常规弹性常数,/e 为材料长度常数.记6(0)zj =C zjkl E kl ,m kzj =C zjmn /2e E mn,k ,m kzj,k =C zjkl /2e2E kl ,则平衡方程:(6(0)zj -m kzj,k ),j =0(3)边界力:t z=O(0)zj n j-n j m kzj,ku z=m kzj n k(4)偶应力理论是在本构方程中引入旋转变量E~zj= 12(M z,j-M j,z),即O zj=C zjkl(E kl-A2e2E~kl).2增强型C0-1分片检验对于含刚体模式而无多余零能模式的单元,由分片检验函数M=c0+c1x+c2y+c3x2+ c4xy+c5y2和U=Z0+Z1x+Z2y+Z3x2+Z4xy +Z5y2(c z~Z z为给定的常数,但是这个分片检验函数在单元内应预先满足齐次平衡方程),限定至少包含一个内点的由有限元分割的任意一小片的边界位移,由此求得的小片有限元解为检验函数的精确解,则称通过增强型C0-1分片检验.收敛的单元函数还要包含刚体模式而无伪零能模式和一定的连续性条件(下面的单体条件).对梯度应变部分,满足常梯度应变C1连续条件必然包含位移的二次项,这个检验函数求得的单元节点位移参数或小片边界位移参数,同时产生膜应力的线性应力,要求膜应力部分满足线性应力C0分片检验.C0-1分片检验与常规有限元法的C0分片检验及C1分片检验不同,C0-1分片检验是耦合型的分片检验.分别通过C0分片检验及C1分片检验的细观应变梯度有限元不一定能通过C0-1分片检验.3增强型C0-1分片检验的变分依据由单元内的分部积分公式,有V e (O(0)zj-m kzj,k),j M z dU=8V e(t z M z+u z n k M z,k)ds-V e(O(0)zj E zj+m kzj E zj,k)dU(5)式中:Mz为单元位移,可以是协调位移,也可以是不协调位移,对于不协调元需要在边界上用单元边界公共位移M~z 代替Mz;O0zj~m kzj为单元内的应力;t z~u z为对应O0zj~m kzj的单元边界力.对于基于位移法的有限元模型,为了能表达式(5)中的应变能,单元位移最低阶应当是二次,如果由此确定的单元内的应力满足平衡,即V e (O(0)zj-m kzj,k),j M z dU=0,则8V e(t z M z+u z n k M z,k)ds=V e(O(0)zj E zj+m kzj E zj,k)dU(6)由此,可以对分片检验条件C0-1给出一种力学解释:一个单元体内位移(协调/不协调)产生的应变与满足域内平衡的任意应力所做的内功等于单元边界上对应的边界力与单元边界公共位移所做的功.这是单元的内功和外功相等的条件,但单元的内位移和边界位移可以是不一致的.这也可以称为C0-1单体检验条件.显然,当式(5)中不含应变梯度项时,对应式(5)的单元位移最低阶是线性并应力自动满足平衡,得常规C0分片检验条件.418-DOF的梯度应变平面三角形单元(RCT9+RT9)建立一个通过C0-1分片检验的18-DOF梯度应变平面三角形的单元位移函数是很困难的.本文建议用2套函数分别考虑通过C0线性应力分片检验和通过C1常应力的分片检验,建立通过C0-1分片检验的18-DOF的平面梯度应变三角形单元.该单元函数将涉及3个三角形薄板单元函数(BCIZ~RT9和CT9单元),其中RT9单元函数用于计算应变梯度部分,由BCIZ和CT9组合的RCT9单元函数用于计算膜应力部分.4.19-DOF三角形薄板单元BCIZ单元函数具体公式为I0=Fg(7)其中,形函数F见文献7 .4.29-DOF三角形薄板单元RT9单元函数8具体公式为I0=I0+12(x2y2xy)(B c-B0)g(8)式中:B0=1A VeBdxdy,B是由I0求得的薄板单元的位移-应变矩阵;Bc g=R T c u~ds,R Tc=A2-Amm2Am2Am A2-m J2,u~=8I~8n8I~J8s,A~m是边界的法线方向余弦.8I~/8n按线性函数插值,8I~/8s按二次函数插值,经积分求得B c1=574第4期陈万吉:应变梯度理论有限元:C0-1分片检验及其变分基础/1m 1-/3m 31Z(/Z1y Z 1+/Z 3y 13)1Z(/Z 111Z +/Z 3131)/3m 3-/1m 11Z (m Z 1y Z 1+m Z 3y 13)1Z(m Z 111Z +m Z 3131)Z(m Z 1-m Z 3)/Z 111Z +/Z3131m Z 1y Z 1+m Z3y L J 13(9)式中:/z ~m z 是第z 边界的法线方向余弦;1zj =1z-1j ,y zj =y z -y j ,1z 和y z 是节点z 的坐标.边界位移的另一种选择是 w ~/ 1和 w ~/ 均按线性函数插值,得B %c1=1Zy Z 3 13Z 13Z y LJZ 3(1 )最后,由B c 和B %c 组合求得B c ,B c =B c +O(B c -B %c ).本文经过比较选O =-.Z 5(注意:用于求解薄板问题的原薄板单元RT9时O = .Z 5).经节点参数按w z -U z ,Uz 的转换求得用于计算应变梯度部分的RT9单元函数U 和U.4.39-DOF 三角形薄板单元CT9单元函数先假定w ^=3z=1N zwz+6j=4N jw j,其中Nz是用面积坐标L z 表示的形函数,例如,N 1=(ZL 1-1)L 1,N 4=4L 1L Z .单元边界位移按三次梁函数表示,消去边中点的位移,得单元函数w ^=Ng(11)其中N =(N 1N ZN 3),N j =(R j R 1jR yj );j =1,Z ,3(1Z )R 1= .5(m 1N 4/S 1-m 3N 6/S 3)+L 1R 11=- .1Z 5(m Z1N 4+m Z 3N 6)(13)R y1= .1Z 5(/1m 1N 4+/3m 3N 6)RCT9单元函数w 采用BCIZ 和CT9的组合,即w=w ^ +B(w -w ^ ).其中,w ~w ^分别为BCIZ 和CT9的单元函数,本文经过算例比较选择B =- .Z 5.经节点参数按w z -U z ,Uz 的转换求得RCT9单元函数U 和U.5算例5.1C 0-1分片检验计算结果表明,本文建立的18-DOF 单元(RCT9+RT9)通过C -1分片检验,无伪零能模式.能通过线性应力C 分片检验的单元还有LST,与RT9结合建立的单元可以通过C -1分片检验,但有7个伪零能模式.5.z孔边应力集中问题这是一个偶应力问题,可以用来检验尺度效应与单元精度.无限大弹性平板含半径为a 的圆孔,远处作用1方向的均匀分布力p.TUZ 4L4单元是Z 4-DOF 六节点三角形单元[9],其中,角节点参数为位移及其一阶导数,边中点为位移参数,单元内有4个内部参数,文献[9]仅对TUZ 4L4单元进行了C 分片检验(不是C -1分片检验),而且没有做特征值检验.计算结果见图1和表 1.TUZ 4L4单元计算的网格用了144 个单元,Z 983个节点.本文计算网格仅用了96个单元,117个节点,节点个数减少到原来的1/Z 5,可见本文的单元(RCT9+RT9)比TUZ 4L4单元精度高,而且也高于单元(BCIZ +RT9).孔的邻域内的应力分布也有改变,当/e /a = 1. ,u = .Z 5时,剪应力z 1y 经典弹性理论和偶应力的有限元结果见图Z.图1带圆孔方板孔边应力集中系数k 6(u = )Fig.1The st r ess c On ce n t ra ti On fa ct Or k 6On the bOundary Of the ci r c ular h Ol e (u = )表1带圆孔方板孔边应力集中系数k 6的计算结果(u = )T ab .1Num e r ic al r es ul ts Of the st r ess c On ce n t ra ti On fa ct Or k 6On the bOundary Of the ci r c ular h Ol e (u = )/e /a TUZ 4L4BCIZ +RT9RCT9+RT9EXA CT . 13. 3.197 3. 85 3. .1 Z.9 Z 3. 41Z.918Z.878 .1Z 5Z.849Z.977Z.84 Z.8Z 4 .167Z.758Z.834Z.7Z 3Z.7Z 9 .Z 5 Z.577Z.646Z.51 Z.545 .333Z.4Z Z Z.461Z.345Z.389 .5 Z.Z 1Z.Z 3Z.1Z 7Z.1691.1.91Z1.8991.8751.889674大连理工大学学报第44卷(a)经典理论的有限元结果(b)偶应力理论的有限元结果图2孔的邻域剪应力T :y (T :y S T y:)的分布(/e /a =1.0,u =0.25)Fig.2Results of the shear stress T :y (T :y S T y:)distribution in the vicinity of the hole (/e /a = 1.0,u =0.25)参考文献:[1]COSSERAT E,COSSERAT F.Theorie des CorpsDef ormables [M].Paris:Hermann et Fils,1909.[2]TOUPIN R A.Elastic materials With couple stresses[]].Arch Rational Mech Anal,1962,ll:385-414.[3]KOITER W T.Couple stresses in the theory ofelasticity,I andII[A].Proceedings of the KoninkliskeNederlandseAkademieVanW etenschappen (B )[C].[s l]:[s n],1964.17-44.[4]MIN DL IN R D .Microstructure in linear elasticity[]].Arch Rational Mech Anal,1964,l 6:51-78.[5]AIFANTIS E C.On the microstructural origin ofcertain inelastic models []].Trans A S M E J E ng Mater Tech,1984,l 06:326-330.[6]F L ECKNA,HUTCHINSON]W.Aphenomenological theory for strain gradient effects inplasticity []].J Mech Ph y s S olids,1993,4l:1825-1857.[7]B A Z E L E Y G P,CHEUN G Y K,IRONS B M,eta l .Triangular elements in bending conforming and non-conformingsolution[A].ProceedingsofConf erence Matri x Methods in S tr u ct u ral Mechanics [C].Ohio:Air Force Institute Technology,1965.547-576.[8]CHEUN GYK,CHENWan-j i.Refinednine-parameter triangular thin plate bending element by using refined direct stiffness method []].I nt J N u mer Methods E ng,1995,38(2):283-298.[9]SHU ]Y ,KIN G W E,F L ECK N A.Finiteelements for materials With strain gradient effects []].I nt J N u mer Methods E ng,1999,44(3):373-391.F inite element methods in strain gradient theor y :C 0-1patch test and its Variational basicCHENan -j i(State k ey lab .Of Str uct .An al .fOr l n d .Egu i p .,Dal i an Un i v .Of tech n Ol .,Dal i an 116024,Ch i n a )Abstract :B ased on finite element formulations for the theory in strain gradient elasticity ofmicrostructures,a convergence criterion for the C 0-1patch test and its variational basic are first introduced.The element displacement function should pass the C 1constant curvature patch test and the C 0linear stress patch test.The test displacement function for C 0-1patch test should be a complete second-order polynomial that satisfies the e g uilibrium e g uation.A neW approach to devising strain gradient finite elements that can pass the C 0-1patch test is proposed.18-D OF plane strain gradient triangular element (RCT9-RT9),Which can pass the C 0-1patch test and has no spurious Z ero energy modes,is proposed.Numerical e X amples are employed to e X amine the performances of the proposed element by carrying out the C 0-1patch test.The proposed element possesses higher accuracy compared With other strain gradient elements.Ke y W ords:theory of strain gradient elasticity ;plane 18-D OF ;triangular strain gradient element ;C 0-1patch test774第4期陈万吉:应变梯度理论有限元:C 0-1分片检验及其变分基础。

总第318期交 通 科 技SerialNo.318 2023第3期TransportationScience&TechnologyNo.3June.2023DOI10.3963/j.issn.1671 7570.2023.03.007收稿日期:2023 02 15第一作者:祝争艳(1978-),女,硕士,高级工程师。

高模量沥青路面动态应变监测结果分析祝争艳1 臧国帅2 王兆鑫2 金光来2(1.江苏高速公路工程养护技术有限公司 南京 211106; 2.江苏中路工程技术研究院有限公司 南京 211899)摘 要 开展路面长期性能观测对掌握沥青路面全寿命周期性能演变规律具有重要意义。

文中以京沪高速为依托工程,制定应变计布设方案与监测方案开展路面应变响应信息监测,对监测数据进行分析。

结果表明,车辆通过后,面层和上基层应变主要为压应变,其变化范围为0~25×10-6,下基层和底基层应变主要为拉应变,其变化范围为0~7×10-6;拉应变和压应变的交变点分布在上基层;路面结构内部应变随车辆荷载的增加而增加,但应变随荷载变化呈现非线性的变化趋势;实测结果和理论计算结果比较接近,均呈现出结构上部受压、下部受拉的变化特征,但在拉压应变交变点分布位置上实测结果和理论结果有所差异。

关键词 高模量沥青路面 电阻式应变计 监测方案 应变响应中图分类号 U416.217 截至2021年底,江苏省80%的高速公路通车时间在10年以上,60%的通车时间在15年以上,江苏高速公路呈现出老龄化、交通量及轴载增长快的特点。

开展路面长期性能监测,收集详实的路面应力 应变数据对于支撑江苏省力学 经验设计方法的建立和省高速公路“长寿路面20年面层”的高质量发展具有重要意义。

路面长期性能表现为交通荷载、自然气候环境耦合作用下的路面性能变化规律。

对路面长期性能开展监测是研究营运道路在车辆荷载耦合作用下路面长期服役性能演化规律的基础,更对掌握全寿命周期沥青路面性能演变规律具有重要意义。

应变理论参考文献:1 王龙甫. 弹性理论. 科学出版社. 1979. 第2章2 陆明万, 罗学富. 弹性理论基础. 清华大学出版社. 1990. 第3章3 谢贻权. 弹性力学. 浙江大学出版社. 1988. 第4章4 黄怡筠, 程兆雄. 弹性理论基础. 北京理工大学出版社. 1988. 第3章 5朱滨. 弹性力学. 中国科技大学出版社. 2008. 第3章总体思路:进一步说明小变形应变方程;再定义格林应变;在小变形情况下,将格林应变简化成小变形应变。

3.1 对小变形应变的进一步说明(说明推导过程中的小变形假定)其中, (),,u u x y z = (),,v v x y z = (),,w w x y z =()1d ,d ,d d d d u u u u u x x y y z z u x y z x y z ∂∂∂=+++=+++∂∂∂()1d ,d ,d d d d v v v v v x x y y z z v x y z x y z∂∂∂=+++=+++∂∂∂ x()1111111d ,d ,d N x x y x z x +++()d ,d ,d N x x y y z z +++()1d ,d ,d d d d w w w w w x x y y z z w x y z x y z∂∂∂=+++=+++∂∂∂ 线段MN 的正应变为 1r rrε-=(2.1)r =(2.2)1r ==(2.3)现在讨论一种特殊情况,即线段MN 平行于x 轴,那么有 d r x =(2.4)d d 0y z ==(2.5)1d r == (2.6)如果我们所讨论的仅限于微小变形情形,就是假定线段MN 变形后在y 轴z 轴方向的位移很小,不影响其长度,那么可以略去式(2.6)中根号内的第二及第三项,得到11d u r x x ∂⎛⎫=+ ⎪∂⎝⎭(2.7)那么将式(2.4)和式(2.7)代入式(2.1)1r r ur xε-∂==∂ (2.8)同样的道理,得到y z v wyzεε∂∂==∂∂ (2.9)变形体中,同一点不同方向的应变分量是不同的,所以应变不仅是点的坐标的函数,而且对于同一点,应变还是方向的函数。

物理实验技术中的粘弹性测量与分析引言:物理实验技术是研究物质性质的重要工具之一,而粘弹性则是一个涉及材料力学性质和变形响应的重要领域。

粘弹性测量与分析是物理实验技术中的一个关键内容,它有助于我们理解材料的性能和应用。

本文将介绍一些常见的粘弹性测量方法和分析技术,以及它们在材料研究和应用中的重要性。

一、粘弹性的概念和特征粘弹性是材料力学性质的一种特性,指材料在受力后的弹性变形和粘性变形。

粘弹性材料具有两个主要特征:弹性变形和粘性变形。

弹性变形是指材料在受力后能够恢复到原始形状,而粘性变形是指材料在受力后会出现持久性变形。

二、常见的粘弹性测量方法1. 动态力学分析动态力学分析方法通常使用粘弹仪、万能材料试验机等设备来测量材料的动态力学响应。

通过施加周期性载荷和位移,测量材料的动态应力、应变和相位差等参数,可以获得材料的动态粘弹性参数,如储能模量、损耗模量以及阻尼系数等。

2. 拉伸和压缩实验拉伸和压缩实验是常见的测量材料粘弹性的方法之一。

通过在标准加载条件下施加拉伸或压缩载荷,测量材料的应力-应变曲线,可以获得材料的弹性模量、屈服强度以及屈服延伸率等参数。

3. 微观力学实验近年来,随着纳米技术和扫描探针技术的发展,微观力学实验成为研究粘弹性的重要手段。

通过在纳米或微米尺度上应用微观力学实验,可以获得材料的纳米弹性模量、纳米硬度以及纳米摩擦系数等参数,从而揭示材料的粘弹性特征。

三、粘弹性分析技术1. 流变学分析流变学是研究物质流动和变形的一门学科,通过流变学分析方法可以揭示材料的粘弹性特征。

常见的流变学分析方法包括旋转流变法、挤出流变法以及剪切流变法等。

通过测量应力和应变之间的关系,可以获得材料的流变应力、流变率以及流变指数等参数,进而分析材料的粘弹性特征。

2. 轮廓仪测量轮廓仪是一种常用的表面形貌测量仪器,通过测量材料的表面形貌和变形情况,可以获得材料的变形形貌以及应变分布特征。

通过分析材料的表面形貌变化和形貌参数,可以揭示材料的粘弹性特征和变形机制。

《材料试验设计与数据处理》课程教学大纲课程代码0801141课程名称中文名:材料试验设计与数据处理英文名:Themethodofexperimenta1designanddataprocessing课程类别 专业课修读类别 选修学分 2.0 学时32开课学期 第7学期开课单位 材料科学与工程学院无机非金属材料系 适用专业 无机非金属材料工程专业先修课程高等数学、概率论与数理统计、土木工程材料A 等后续有关专毕业设计(论文) 业课程和教 学环节主讲教师/高振国/教授、罗永会/副教授、韩玉芳/副教授、田秀淑/讲师、梅世刚/实验师职称 考核方式及平时成绩+期末考试 教材及主要(1)《建筑材料试验研究的数学方法》刘数华、冷发光、罗季英编著,中国建参考书材工业出版社,2006(2)《材料试验和质量分析的数学方法》第三版(教材),王永魁编,中国铁道出版社,1990一、课程性质和目标《材料试验设计与数据处理》是无机非金属材料工程专业的一门专业限选课。

本课程的任务是使学生在今后的科研生产工作中,能够运用概率统计的基本理论及所学知识,试验误差分析的理论和方法,正交设计试验方法,回归分析的数据处理方法及工程应用。

以达到试验工作量小、获得数据信息多、结果效率面的目的。

通过本课程的理论教学,使学生具备基本的知识和能力,课程的具体课程目标如下: 知识目标:课程目标1:学习取样、测试技术和数据处理的基本原理和方法。

课程目标2:使用正交设计法进行实验设计的基本原理和方法。

能力目标:各环节所占比例 (20%)+(80%)课程目标3:具备使用方差分析法和回归分析法进行数据分析和处理的能力。

课程目标4:具备使用相关知识进行混凝土生产、质量验收和混凝土强度预测的能力。

二本课程所支撑的毕业要求(1)本课程所能支撑的毕业要求和课程目标的对应关系:序号毕业要求指标点毕业要求指标点具体内容课程目标1 毕业要求4・1 能运用专业理论和科学手段,依据对象特课程目标1、2征,选择研究路线,设计实验方案。

第38卷第4期爆炸与冲击V o l.38,N o.4 2018年7月E X P L O S I O N A N DS HO C K WA V E S J u l.,2018D O I:10.11883/b z y c j-2016-0333文章编号:1001-1455(2018)04-0804-07基于J-C模型的Q235钢的动态本构关系*郭子涛1,高斌1,郭钊1,张伟2(1.九江学院土木工程与城市建设学院,江西九江332005;2.哈尔滨工业大学航天学院高速撞击研究中心,黑龙江哈尔滨150080)摘要:采用万能材料试验机㊁分离式霍普金森压杆和拉杆系统,研究了Q235钢在常温至900ħ的准静态和动态压缩及拉伸力学性能㊂基于实验结果,修正了J o h n s o n-C o o k(J-C)本构模型中的温度软化项,提出了Q235钢的修正J-C本构模型,并利用T a y l o r撞击实验和数值仿真验证了其动态本构关系㊂关键词:动态力学性能;本构关系;T a y l o r撞击;Q235钢;J o h n s o n-C o o k本构模型中图分类号:O347.3国标学科代码:13015文献标志码:A在金属快速成型㊁冲击载荷㊁爆炸及结构碰撞等作用过程中常常汇集高温㊁高压等瞬态物理现象,而在高温高应变率下金属材料将产生很大的塑性变形㊂相对于传统的实验方法,数值模拟方法不但成本低㊁扩展性强,而且能给出材料各种物理参量的历程信息,因此适用于描述金属材料在大应变㊁高应变率和宽温度范围内力学行为的本构关系,对于研究防护结构在冲击载荷下的瞬态响应以及现代防护结构设计都具有重要意义㊂目前,各种材料的动态本构模型大多基于等效应力-应变关系提出,主要分为经验型本构模型和高度物理化的本构模型,常见的有J o h n s o n-C o o k(J-C)模型[1]㊁Z e r i l l i-A r m s t r o n g模型[2]㊁S t e i n b e r g模型[3]等㊂其中,J-C本构模型因包含应变率强化效应和温度软化效应,且具有形式简单㊁各项物理意义明确㊁参数容易测试标定等特点,在冲击侵彻问题研究中得到了广泛而成功的应用㊂ Q235钢材料的含碳量适中,强度㊁塑性和焊接等性能的配合度较好,且价格低廉,在建筑㊁桥梁㊁船舶及结构防护领域有着广泛的应用㊂许多学者对Q235钢的冲击及抗冲击性能进行了研究,例如:陈小伟等[4-6]对Q235钢弹体撞击45钢板后的破坏模式进行了实验和仿真研究,对金属玻璃基复合材料长杆弹对Q235钢厚靶的侵彻进行了实验研究;张伟等[7-10]对单层和多层Q235钢板在不同弹体撞击后的防护性能和失效特性进行了实验研究㊂然而到目前为止,国内关于Q235钢动态力学性能的研究报道并不多见㊂陈小伟等[5]虽给出了Q235钢的J-C本构参量,但只是基于部分实验数据的近似取值;最近,陈俊岭等[11]对Q235钢在不同应变率下的力学性能进行了实验研究,给出了Q235钢的修正J-C本构模型,但实验中的应变率范围过小,且未考虑温度软化效应㊂本研究中使用I n s t r o n万能材料试验机㊁霍普金森压杆(S H P B)和霍普金森拉杆(S H T B)系统,研究Q235钢在常温至900ħ的准静态和动态压缩及拉伸性能,并利用T a y l o r撞击实验验证该动态本构关系;基于实验和数值仿真结果,提出Q235钢的修正J-C本构模型㊂本研究中所用的Q235钢材料均来自吉林通化钢铁有限公司生产的同一批次3~20mm厚钢板㊂1常温下的本构关系1.1常温准静态拉伸实验结果材料在常温下的应力-应变关系由板材试件的准静态单向拉伸实验获得㊂试件分别取自与钢板边呈0ʎ㊁45ʎ㊁90ʎ方向的3和5mm厚Q235钢板,具体尺寸如图1所示㊂使用I n s t r o n万能材料试验机,对*收稿日期:2016-11-01;修回日期:2017-02-15基金项目:国家自然科学基金项目(11072072)第一作者:郭子涛(1979- ),男,博士;通信作者:张伟,z h d a w e i@h i t.e d u.c n㊂图1常温准静态拉伸试件尺寸(单位:mm )F i g .1S p e c i m e n s i z e s f o r q u a s i -s t a t i c t e n s i l e t e s t a t r o o mt e m pe r a t u r e (U n i t :mm )两种厚度3个方向的平板试件进行单向准静态拉伸㊂实验用引伸计的标距段长度为25mm ;由于Q 235钢的延性较好,因此加载试验机的拉伸速度稍大,为5mm /m i n ,即名义应变率为2.1ˑ10-3s-1㊂根据实验得到的载荷-位移曲线,经过简单转换,可以得到材料的工程应力-应变曲线,见图2㊂从图2中可以看到:Q 235钢有明显的屈服平台,平均屈服强度为295M P a ;对于不同厚度和切割方向的Q 235钢,其屈服强度和延伸率都相差不大,故不考虑各向图2实验获得的工程应力-应变曲线F i g .2E n g i n e e r i n g s t r e s s -s t r a i n c u r v e s o b t a i n e db y e x pe r i m e n t s 异性对Q 235钢性能的影响㊂1.2 颈缩前后的等效应力-应变关系 从图2可看出:Q 235钢在单向拉伸时的延伸率较大,一般在应力达到最大时,试样发生颈缩现象;颈缩之前的真应力-真应变关系即为对应的等效应力-应变关系;试样发生颈缩之后,变形集中在颈缩区域,颈缩处的应力状态由单向应力状态向多轴应力状态转变,此后单向真应力-应变关系与等效应力-应变关系将不存在对等关系㊂ 对于瞬态冲击问题,研究材料在大应变下的等效应力-应变关系具有非常重要的意义㊂材料的等效应力-应变关系可采用J -C 本构模型σ=A +B εne q(其中σ为应力,A 为屈服强度,εe q 为等效应变,B ㊁n 为材料参数)表示,而在去除弹性段后的等效应力-应变关系还可以用S w i f t 幂律模型描述[12]:σ=K (ε0+εp )N(1)式中:K 为强度系数,可认为K =σ0/εN 0,σ0为屈服应力;N 为硬化指数;ε0为初始屈服时的名义等效应变;εp 为等效塑性应变㊂需要说明的是,ε0相对于εp 很小㊂试样在颈缩前的真应力-真应变数据很容易确定,而对于平板试样在颈缩后的等效应力-应变关系,图3实验以及两种模型拟合得到的真应力-应变曲线对比F i g .3C o m p a r i s o no f e x p e r i m e n t a l t r u e s t r e s s -s t r a i n c u r v e sw i t h f i t t e d r e s u l t sb y tw om o d e l s 则需考虑试样在颈缩时的拉伸不稳定性条件,即:d σ/d ε=σ(2) 此时,J -C 本构模型中A ㊁B ㊁n 将存在关系式B εn -1j (n -εj )=A ,同时式(1)可转变为:σ=σ01+εp εæèçöø÷0ε0+εj (3)式中:εj 为颈缩发生时的等效塑性应变,并满足近似关系式εj =l n (1+εj ,e ),其中εj,e 为颈缩时的工程应变㊂因此考虑试样在拉伸时的颈缩条件时,材料在颈缩前的等效应力-应变关系可用式(3)描述㊂ 以5mm 厚㊁0ʎ方向Q 235钢的拉伸实验结果为例,σ0=292.2M P a ,εj =0.1796㊂考虑颈缩条件,分别用J -C 本构模型和式(3)对颈缩前的真应力-应变数据进行拟合,拟合结果如图3所示㊂由图3可见:考虑颈缩条件的J -C 本构模型并不能很好地拟合试508 第4期 郭子涛,等:基于J -C 模型的Q 235钢的动态本构关系样在颈缩前的等效应力-应变曲线;而式(3)与实验结果的拟合度为99.9%,说明式(3)能很好地描述材料在颈缩前的等效应力-应变关系㊂因此将式(3)的计算值作为参考等效应力-应变曲线,采用与文献[12-14]相同的有限元数值仿真迭代方法,获得平板试件在颈缩后的等效应力-应变关系㊂图4为实验和仿真迭代得到的载荷-位移曲线对比㊂可见,经过4次以上迭代,仿真已经非常逼近实验结果㊂图5为仿真得到的试样颈缩前后的等效应力-应变数据㊂在A值确定的情况下,采用J-C本构模型σ=A+Bεn对图5中获得的试样颈缩前后的等效应力-应变关系进行拟合,得到准静态压缩条件下的参数B1=598.86M P a和n1=0.5753,拟合后的结果也在图5中显示㊂图4实验和仿真得到的载荷-位移曲线对比F i g.4C o m p a r i s o no f e x p e r i m e n t a l l o a d-e l o n g a t i o nc u r v e sw i t hn u m e r i c a l i t e r a t i o n s图5仿真得到的等效应力-应变关系F i g.5E q u i v a l e n t s t r e s s-s t r a i n r e l a t i o n s o b t a i n e db y n u m e r i c a l s i m u l a t i o n s1.3应变率的影响在常温下分别研究了低应变率和高应变率下Q235钢的力学性能㊂通过拉伸试验机,对5mm厚Q235钢平板试件进行了拉伸速度为2~500mm/m i n的拉伸实验,获得了应变率在10-4~10-1s-1范围内Q235钢的拉伸力学性能;通过S H P B动态压缩实验和改进的S H T B动态拉伸实验,获得了Q235钢在应变率为102~103s-1的动态压缩和动态拉伸性能㊂低应变率实验的试件尺寸与图1所示一致㊂在基于S H P B装置的动态压缩实验中,试样尺寸为⌀5mmˑ5mm,来自5mm厚Q235钢板㊂在基于S H T B装置的动态拉伸实验中,试样形状及中间卡口的连接如图6所示㊂图6动态拉伸试样及卡口连接F i g.6S p e c i m e n i nd y n a m i c t e n s i l e t e s t s a n d s h a p e o f f a s t e n e r a n d c o n n e c t i o n图7显示了部分不同应变率下Q235钢的真应力-应变曲线㊂从图7中可见,Q235钢对应变率比较敏感,应变率为1500s-1左右时,屈服强度约为准静态时的2倍㊂以̇ε=2.1ˑ10-3s-1作为参考应变率,Q235钢的屈服应力随无量纲应变率的自然对数l ṅε*的变化见图8,其中无量纲应变率̇ε*=̇ε/̇ε0,图中数据采用σ=A(1+C l ṅε*)进行最小二乘法拟合,其中C为应变率强化项㊂从图8中看出:Q235钢在低应变率和高应变率下分别呈现出不同的线性关系,并且在高应变率下屈服应力对应变率的敏感程度加大㊂从位错动力学角度上看,这归因于塑性变形由热激活(t h e r m a l a c t i v a t i o n)机制向声子拖曳(p h o n o n d r a g)机制转变㊂而在J-C本构模型中,屈服应力与应变率的对数成正比,显然J-C本构模型并没有考虑塑性变形机制转变这一问题㊂不过鉴于J-C本构模型的形式简单,且在穿甲问题上有大量成608爆炸与冲击第38卷功的应用,本研究中仍然采用J -C 本构模型的原始形式描述屈服应力与应变率效应之间的关系㊂通过拟合确定的准静态屈服强度A =293.8M P a ,应变率强化项C =0.0652㊂图7不同应变率下Q 235钢的真应力-真应变曲线F i g .7T r u e s t r e s s -s t r a i n r e l a t i o n s f o rQ 235s t e e l a t d i f f e r e n t s t r a i n r a t e s图8Q 235钢的屈服应力随无量纲应变率的变化F i g.8V a r i a t i o no f y i e l d s t r e s s o fQ 235s t e e l w i t hd i m e n s i o n l e s s s t r a i n r a t e保持确定的A 值不变,在不考虑温升影响的情况下,采用σ=(A +B εn )(1+C l n ̇ε*)分别对应变率为727.7㊁1483.8和2584.0s -1条件下的动态应力-应变曲线进行最小二乘法拟合,得到3组B 和n 值㊂结果发现,通过这3组B ㊁n ㊁A 值确定的Q 235钢应力-应变关系在变化趋势上十分接近,故可对3组数据分别取平均值,从而得到动态加载下的参数B 2=230.2M P a ,n 2=0.578㊂2 温度对应力的影响图9高温准静态拉伸试件尺寸(单位:mm )F i g .9S p e c i m e n s i z e s f o r q u a s i -s t a t i c t e n s i l e t e s t a t h i g h t e m pe r a t u r e (U n i t :mm ) 常温拉伸实验结果表明,板厚对材料屈服强度的影响不大㊂在高温拉伸实验中,直接以3mm 厚平板试件作为实验对象,进行了100~900ħ的准静态拉伸实验,拉伸速度为5mm /m i n ㊂受设备尺寸限制,高温试件尺寸与常温准静态试件尺寸稍有不同,具体见图9㊂图10给出了Q 235钢在不同温度下的工程应力-应变曲线㊂注意到,当温度高于300ħ时,工程应力-应变曲线没有明显的屈服平台,此时的屈服应力取0.2%塑性应变时的工程应力㊂材料的屈服应力随无量纲温度T *的变化如图11所示㊂图10不同温度下的工程应力-应变曲线F i g .10E n g i n e e r i n g s t r e s s v s .s t r a i n a t d i f f e r e n t t e m pe r a t u r e s 图11屈服应力随无量纲温度的变化F i g .11Y i e l d s t r e s s v s .d i m e n s i o n l e s s t e m pe r a t u r e 708 第4期 郭子涛,等:基于J -C 模型的Q 235钢的动态本构关系在参考应变率̇ε0=2.1ˑ10-3s-1条件下,采用J-C原始模型σ=A(1-T*m),并使用最小二乘法,对图11中的数据进行拟合,得到m=0.706㊂可见,原始J-C模型中的温度软化效应并不能很好地反映材料屈服应力随温度的变化㊂因此本研究中在原始J-C模型的基础上采用如下温度函数表示屈服应力随温度的变化:σ=A(1-m1T*m2)(4)式中:m1和m2为拟合参数㊂采用式(4)对图11中的数据进行最小二乘法拟合,如图11所示㊂可见式(4)能更好地反映屈服应力随温度的变化趋势,拟合得到m1=1.762,m2=1.278㊂3本构模型参量的T a y l o r实验和数值仿真验证综合以上分析及获得的应变硬化项㊁应变率强化项及温度软化项,基于J-C强度模型,确定Q235钢的本构关系为以下形式:σe q=(A+Bεn e q)(1+C l ṅε*)(1-m1T*m2)(5)考虑到模型主要针对瞬态冲击仿真,而高速T a y l o r实验和数值仿真是验证本构参数的常用方法[15-16],为此开展了Q235钢的T a y l o r撞击实验㊂实验中Q235钢弹体取材于同一批次20mm厚钢靶,名义直径和长度分别为12.62和50.48mm㊂靶板为25mm厚高强度装甲钢㊂实验结果显示:当撞击速度小于253.5m/s时,弹体头部镦粗且不发生开裂;当弹体速度大于255.8m/s时,弹体头部由初始开裂发展为花瓣型开裂㊂对这些变形弹体的典型特征尺寸(即弹体镦粗后的整体长度和头部变形后的最大直径)进行测量,并建立A b a q u s/E x p l i c i t-2D轴对称模型,对相应速度的T a y l o r撞击实验进行数值仿真,仿真模型见图12㊂由于装甲钢靶板在撞击过程中的变形很小,因此可以采用双线性硬化模型描述其本构关系,结构形式及相关参数见文献[16-17]㊂图12T a y l o r实验的数值仿真模型F i g.12N u m e r i c a lm o d e l o fT a y l o r t e s t s实验中回收的头部镦粗但未开裂的弹体以及实验和仿真得到的弹体变形对比如图13和图14所示㊂通过测量发现:利用准静态实验获得的参数B1㊁n1模拟出的弹体头部变形较小,与实验结果明显不符;而利用B2㊁n2仿真得到的弹体头部及长度尺寸与实验结果非常接近,且整体变形吻合很好,故选取B2㊁n2作为Q235钢的本构参数㊂表1总结了本研究中得到的Q235钢的J-C本构模型参数,其中:E为弹性模量,ν为泊松比,ρ为密度,T r为参考温度,T m为熔点,c p为定压比热容,χ为塑性功转热系数㊂图13T a y l o r撞击实验的回收弹体F i g.13R e c o v e r e d p r o j e c t i l e si nT a y l o r i m p a c t t e s ts图14T a y l o r实验和仿真得到的弹体变形对比F i g.14C o m p a r i s o no f p r o j e c t i l e d e f o r m a t i o nb e t w e e nT a y l o r t e s t a n dn u m e r i c a l s i m u l a t i o n s808爆炸与冲击第38卷表1Q 235钢的本构模型参数T a b l e 1P a r a m e t e r s o f c o n s t i t u t i v em o d e l f o r Q 235s t e e lρ/(g ㊃c m -3)E /G P a νT r /K T m /K ̇ε0/s -1χc p/(J ㊃k g -1㊃K -1)7.82000.3329317952.1ˑ10-30.9469A /M P aB /M P a nCm 1m 2m293.8230.20.5780.06521.7621.2780.7064 结 论采用万能材料试验机㊁霍普金森压杆和拉杆系统,结合数值仿真技术,对Q 235钢在常温和高温下的准静态及动态本构关系进行了研究㊂结果表明,Q 235钢的应变及应变率强化效应和温度软化效应显著㊂基于实验结果,对J -C 本构模型中的温度项进行了修正,并通过T a y l o r 撞击实验及相应的数值仿真进行对比验证,对实验得出的模型参量进行了确定㊂结果表明,修正后的J -C 本构模型可以较好地描述Q 235钢在高速变形下较大应变范围的力学行为㊂参考文献:[1] J OHN S O N G R ,C O O K W H.Ac o n s t i t u t i v e m o d e l a n dd a t a f o rm e t a l ss u b j e c t e dt o l a r g es t r a i n s ,h i ghs t r a i n r a t e s a n dh i g h t e m p e r a t u r e s [C ]ʊP r o c e e d i n g s o f t h e 7t h I n t e r n a t i o n a l S y m p o s i u mo nB a l l i s t i c s .T h eH a g u e ,N e t h -e r l a n d s ,1983:541-547.[2] Z E R I L L I F J ,A R M S T R O N GR W.D i s l o c a t i o n -m e c h a n i c s -b a s e d c o n s t i t u t i v e r e l a t i o n s f o rm a t e r i a l d y n a m i c s c a l c u -l a t i o n s [J ].J o u r n a l o fA p p l i e dP h ys i c s ,1987,61(5):1816-1825.[3] S T E I N B E R GDJ ,C O C H R A NSG ,G U I N A N M W.Ac o n s t i t u t i v em o d e l f o rm e t a l s a p p l i c a b l e a t h i g h -s t r a i n r a t e [J ].J o u r n a l o fA p p l i e dP h y s i c s ,1980,51(3):1498-1504.[4] 陈小伟,张方举,梁斌,等.A 3钢钝头弹撞击45钢板破坏模式的试验研究[J ].爆炸与冲击,2006,26(3):199-207.C H E N X i a o w e i ,Z HA N GF a n g j u ,L I A N GB i n ,e t a l .T h r e em o d e s o f p e n e t r a t i o nm e c h a n i c s o fA 3s t e e l c yl i n d r i c a l p r o j e c t i l e s i m p a c t o n t o 45s t e e l p l a t e s [J ].E x p l o s i o na n dS h o c k W a v e s ,2006,26(3):199-207.[5] 陈刚,陈小伟,陈忠富,等.A 3钢钝头弹撞击45钢板破坏模式的数值分析[J ].爆炸与冲击,2007,27(5):390-397.C H E N G a n g ,C H E N X i a o w e i ,C H E NZ h o n g f u ,e t a l .S i m u l a t i o n s o fA 3s t e e l b l u n t p r o j e c t i l e s i m p a c t i n g 45s t e e l p l a t e s [J ].E x pl o s i o na n dS h o c k W a v e s ,2007,27(5):390-397.[6] C H E N X W ,W E IL M ,L I JC .E x p e r i m e n t a l r e s e a r c ho n t h e l o n g r o d p e n e t r a t i o n o f t u n g s t e n -f i b e r /Z r -b a s e dm e -t a l l i c g l a s sm a t r i x c o m p o s i t e i n t oQ 235s t e e l t a r g e t [J ].I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f I m p a c tE n g i n e e r i n g,2015,79:102-116.[7] D E N G YF ,Z HA N G W ,C A OZS .E x p e r i m e n t a l i n v e s t i g a t i o no n t h e b a l l i s t i c r e s i s t a n c e o fm o n o l i t h i c a n dm u l t i -l a y e r e d p l a t e s a g a i n s t o g i v a l -n o s e d r i g i d p r o j e c t i l e s i m p a c t [J ].M a t e r i a l s a n dD e s i g n ,2013,44:228-239.[8] D E N G Y F ,Z HA N G W ,Y A N G Y G ,e t a l .E x p e r i m e n t a l i n v e s t i g a t i o no nt h eb a l l i s t i c p e r f o r m a n c eo fd o u b l e -l a y e r e d p l a t e s s u b j e c t e dt o i m p a c tb yp r o j e c t i l eo fh i g hs t r e n g t h [J ].I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f I m p a c tE n g i n e e r i n g,2014,70:38-49.[9] 张伟,肖新科,郭子涛,等.双层A 3钢靶对平头杆弹的抗侵彻性能研究[J ].高压物理学报,2012,26(2):163-170.Z HA N G W e i ,X I A O X i n k e ,G U OZ i t a o ,e t a l .I n v e s t i g a t i o no n t h eb a l l i s t i c r e s i s t a n c eo f d o u b l e -l a y e r e dA 3s t e e l t a r g e t s a g a i n s t b l u n t p r o j e c t i l e i m p a c t [J ].C h i n e s e J o u r n a l o fH i g hP r e s s u r eP h y s i c s ,2012,26(2):163-170.[10] 郭子涛,郭钊,张伟.单层A 3钢薄靶在不同头型弹体斜撞击下的失效模式和防护性能研究[J ].振动与冲击,2018,37(1):27-31.G U OZ i t a o ,G U OZ h a o ,Z HA N G W e i .S t u d y o nf a i l u r e p a t t e r n sa n db a l l i s t i cr e s i s t a n c eo f t h i ns i n gl eA 3s t e e l t a r g e t s o b l i q u e l y i m p a c t e db y d i f f e r e n t n o s e s h a p e p r o j e c t i l e s [J ].J o u r n a l o fV i b r a t i o n a n dS h o c k ,2018,37(1):27-31.[11] 陈俊岭,舒文雅,李金威.Q 235钢材在不同应变率下力学性能的试验研究[J ].同济大学学报(自然科学版),2016,908 第4期 郭子涛,等:基于J -C 模型的Q 235钢的动态本构关系018爆炸与冲击第38卷44(7):1071-1075.C H E NJ u n l i n g,S HU W e n y a,L I J i n w e i.E x p e r i m e n t a l s t u d y o n d y n a m i cm e c h a n i c a l p r o p e r t y o fQ235s t e e l a t d i f-f e r e n t s t r a i n r a t e s[J].J o u r n a l o fT o ng j iU n i v e r s i t y(N a t u r a l S c i e n c e),2016,44(7):1071-1075.[12]J O U N M S,E OM JG,L E E M C.A n e w m e t h o df o ra c q u i r i n g t r u es t r e s s-s t r a i nc u r v e so v e ra l a r g er a n g eo fs t r a i n su s i n g a t e n s i l e t e s t a n d f i n i t e e l e m e n tm e t h o d[J].M e c h a n i c s o fM a t e r i a l s,2008,40(7):586-593. [13] E H L E R SS,V A R S T A P.S t r a i na n ds t r e s sr e l a t i o nf o rn o n-l i n e a r f i n i t ee l e m e n ts i m u l a t i o n s[J].T h i n-W a l l e dS t r u c t u r e s,2009,47(11):1203-1217.[14] C HO U N GJM,C HOSR.S t u d y o n t r u e s t r e s s c o r r e c t i o n f r o mt e n s i l e t e s t s[J].J o u r n a l o fM e c h a n i c a l S c i e n c ea n dT e c h n o l o g y,2008,22(6):1039-1051.[15]陈刚,陈忠富,陶俊林,等.45钢动态塑性本构参量与验证[J].爆炸与冲击,2005,25(5):451-456.C H E N G a n g,C H E NZ h o n g f u,T A OJ u n l i n,e t a l.I n v e s t i g a t i o na n dv a l i d a t i o no n p l a s t i c c o n s t i t u t i v e p a r a m e t e r so f45s t e e l[J].E x p l o s i o na n dS h o c k W a v e s,2005,25(5):451-456.[16]肖新科.双层金属靶的抗侵彻性能和T a y l o r杆的变形与断裂[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2010.[17] BØR V I K T,HO P P E R S T A D O S,B E R S T A D T,e ta l.Ac o m p u t a t i o n a lm o d e lo fv i s c o p l a s t i c i t y a n dd u c t i l ed a m a gef o r i m p a c t a n d p e n e t r a t i o n[J].E u r o p e a n J o u r n a l o fM e c h a n i c s:A/S o l i d s,2001,20(5):685-712.D y n a m i c c o n s t i t u t i v e r e l a t i o nb a s e do nJ-Cm o d e l o f Q235s t e e lG U OZ i t a o1,G A OB i n1,G U OZ h a o1,Z H A N G W e i2(1.S c h o o l o f C i v i lE n g i n e e r i n g a n dU r b a nC o n s t r u c t i o n,J i u j i a n g U n i v e r s i t y,J i u j i a n g332005,J i a n g x i,C h i n a;2.H y p e r v e l o c i t y I m p a c tR e s e a r c hC e n t e r,H a r b i n I n s t i t u t e o f T e c h n o l o g y,H a r b i n150080,H e i l o n g j i a n g,C h i n a)A b s t r a c t:I n t h i s p a p e r,w e s t u d i e d t h e q u a s i-s t a t i c p e r f o r m a n c e a n d t h e d y n a m i c c o m p r e s s i o n a n d t e n-s i l e p r o p e r t i e s o f t h eQ235s t e e l a t t e m p e r a t u r e s r a n g i n g f r o mt h e r o o mt e m p e r a t u r e t o900ħu s i n g a u n i v e r s a l t e s t i n g m a c h i n e a n d t h e s p l i tH o p k i n s o nb a r s y s t e m.B a s e d o n t h e e x p e r i m e n t a l r e s u l t s,w e m o d i f i e d t h e t h e r m a l s o f t e n i n g i t e mi nt h eJ o h n s o n-C o o k(J-C)c o n s t i t u t i v e m o d e la n d p r o p o s e da r e v i s e d J-Cc o n s t i t u t i v em o d e l f o rQ235s t e e l,w h i c h w e t h e nv a l i d a t e du s i n g T a y l o r i m p a c t e x p e r i-m e n t s a n d c o r r e s p o n d i n g n u m e r i c a l s i m u l a t i o n s.K e y w o r d s:d y n a m i cm e c h a n i c a l p r o p e r t i e s;c o n s t i t u t i v e r e l a t i o n;T a y l o r i m p a c t;Q235s t e e l;J o h n s o n-C o o kc o n s t i t u t i v em o d e l(责任编辑王影)。

文章编号:1006-6616(2001)03-0265-06收稿日期:2001-02-26基金项目:2000年国家教委骨干教师项目:/地震及水渗流作用下大型岩体工程稳定性研究0作者简介:王学滨(1975)),男,硕士,1998年毕业于辽宁工程技术大学,现从事岩石力学理论研究及岩土工程的数值计算。

考虑围压及孔隙压力的岩石试件应力与应变关系解析王学滨,潘一山(辽宁工程技术大学力学系,辽宁阜新 123000)摘 要:假设剪切带内部的岩体为剪切破坏,利用剪切应变梯度塑性理论,解析得出了考虑围压和孔隙压力的岩石试件应力与应变的关系,解析解与众多的实验研究结果比较一致,围压效应和孔隙压力效应是局部化所致,这一研究结果对于自然灾害的防治有一定的理论和实际意义。

关键词:应变梯度塑性理论;剪切破坏;围压;孔隙压力;局部化中图分类号:P584 文献标识码:A0 引言近年来,在非线性固体力学研究中,局部化、分叉、稳定性和剪切带等问题已成为研究的热点问题之一。

局部化现象(变形局部化、温度局部化、孔隙压力局部化、损伤局部化和相变局部化等)是材料不稳定性的重要表现形式,是材料破坏的先兆,在金属材料、复合材料和地质材料中都可以观测到[1]。

国际上对变形局部化的研究相当活跃,国内目前开展这方面的研究工作还较少。

在能源的开发和利用中,一些自然灾害,如地震、煤矿冲击地压、水电洞室岩爆、煤和瓦斯突出、边坡雨季滑坡、油井抽注水地震及砂土湿化等,严重影响了能源工业的正常健康发展,开展变形局部化的理论研究对这些灾害的机理分析和控制可望提供新的思路[2,3]。

正确认识煤岩在围压和孔隙压力作用下的本构关系,对于能源开发和利用中防治自然灾害非常有利。

若仅考虑孔隙流体的力学作用对岩石强度的影响,岩石强度将随孔隙压力的增加而降低,弹性模量随孔隙压力的增加而衰减。

不仅如此,孔隙流体对煤岩体的峰值后力学响应也产生重大影响,孔隙压力增加,峰值后曲线变陡,软化特性增加。

粘聚力模型下准脆性材料断裂分析的半解析有限元法的开题报告一、研究背景和意义准脆性材料因其特殊的断裂形态,既有塑性变形,又有裂纹扩展,因而具有很高的韧性和耐久性,广泛应用于航空、航天、汽车等领域。

准脆性材料的断裂行为是复杂的物理过程,理论研究和数值模拟是了解其断裂机制、预测断裂性能的重要手段。

粘聚力模型是目前广泛应用于准脆性材料断裂分析的一种理论模型,能够较好地预测材料的断裂韧性和耐久性。

但是,粘聚力模型下的断裂数值模拟存在计算量大、收敛性差、模拟误差大等问题。

因此,如何提高计算效率、减小误差,成为了当前研究的重点。

本研究旨在开发一种半解析有限元法,在粘聚力模型下快速准确地模拟准脆性材料的断裂行为,为工程应用提供可靠的数值预测手段。

二、研究内容和方法根据粘聚力模型的基本假设,将准脆性材料的断裂行为分为两个阶段:初始裂纹扩展阶段和稳态裂纹扩展阶段。

在初始裂纹扩展阶段,模拟裂纹产生和扩展的瞬间,并将其作为初始几何缺陷的位置。

在稳态裂纹扩展阶段,根据粘聚力模型中裂纹扩展功率函数的形式,采用有限元法求解裂纹扩展路径和扩展力。

具体步骤如下:1.建立准脆性材料的有限元模型,采用标准线性三角形单元或四面体元,根据实验结果确定材料的弹性-塑性本构模型,考虑裂纹的初始几何缺陷并进行预处理。

2.在第一阶段模拟中,采用分数阶微积分的方法模拟裂纹的产生和扩展,并采用最小势能原理计算裂纹扩展位置和扩展方向,确定所得裂纹路径的位置。

3.在第二阶段模拟中,采用自适应加密算法和新型有限元方法,将裂纹路径作为边界进行计算,根据裂纹扩展功率函数求解裂纹的稳态扩展路径和扩展力。

三、研究预期结果本研究的预期结果主要包括:1.开发一种快速准确的半解析有限元法,在粘聚力模型下模拟准脆性材料的断裂行为。

2.对比实验结果,验证该方法的精度和可靠性。

3.应用该方法分析典型准脆性材料的断裂行为,探究其断裂机制和影响因素。

四、研究进度计划本研究的进度计划如下:1.熟悉准脆性材料断裂行为和粘聚力模型的基本原理,阅读相关文献资料。

第14卷第2期2008年6月地质力学学报J OURNAL OF GEOMECHANICSVol 114No 12Jun.2008 文章编号:100626616(2008)022*******收稿日期:2008203226基金项目国家自然科学青年基金项目(53)。

作者简介王学滨(52),男,博士,副教授,主要从事非均质材料(岩石、混凝土及金属等)变形、破坏及稳定性研究;T +62233535;2x @631。

应变软化扩容对含随机缺陷岩石的渐进变形及破坏前兆特征的影响王学滨(辽宁工程技术大学力学与工程科学系,辽宁阜新 123000)摘 要:在单轴平面应变压缩条件下,采用F LAC 模拟了剪切扩容对含随机缺陷岩石破坏前兆及变形特征的影响。

密实的岩石服从莫尔库仑剪破坏与拉破坏复合的破坏准则,破坏之后呈现应变软化-理想塑性行为。

缺陷在破坏之后经历理想塑性行为。

随着轴向应变的增加,试样内部破坏的单元数目增加,直到达到一个常数,该常数随着扩容角的增加而增加。

当扩容角较高时,计算得到的泊松比在峰前就可以超过015;剪切扩容于峰前发生;变形后试样的最终体积大于初始体积。

剪切局部化(导致了毗邻块体之间的相对滑动)及剪切扩容(发生于剪切带内部)是非零扩容角试样峰后体积膨胀的原因。

在峰前,通过观察剪切应变增量、破坏的单元数目、侧向应变、计算得到的泊松比及体积应变可以发现,扩容角越高,试样破坏的前兆越明显。

在低扩容角时,由于弯曲的剪切带边界,试样内部充分发展的剪切带的倾角比较分散,剪切带的倾角更接近Arthur 理论。

关键词:剪切扩容;随机缺陷;剪切带;体积应变;前兆中图分类号:TU45文献标识码:A0 引言在岩石压缩条件下的应变软化阶段,尤其是在低围压时,体积应变有相对大的增长的现象已多有报道[1~5]。

这一反常的现象常称之为“体积膨胀”或“剪切扩容”。

其原因一方面是由于微裂纹的张开已经超过了闭合[1,6];另一方面是由于滑动块体在凹凸面上的抬升[6~7]。

浙江大学建筑工程学院2003年年鉴二OO四年一月目录1、本科生教育工作 (1)2、研究生教育及学科建设工作 (11)3、科学研究与实验室建设工作 (17)4、人事工作 (36)5、继续教育工作 (40)6、其他工作 (47)本科教学工作一、各类数据1、目前在校本科生人数为1340名(截止日期:2003年12月31日)2、2003年(2002)各系在浙江省招生情况3、2003届各系学生英语四级、六级通过率情况4、2003届各系学生获得学位情况5、2003届各系学生分配情况及一次性就业率情况6、2002级学生转入我院各专业情况7、土木工程专业六个专业方向学生人数二、2003年本科教学改革立项情况三、主要工作1、给本科生上课的教师人数为153名,占全院教师总人数的66.5%,其中教授31人,占全院总教授人数的81.6%。

本科教学业绩点为140.88,教师人均业绩点为0.92。

目前,本科的师生比为1:8.76。

2、有57名研究生分别担任2003级本科生的导师和联络员,其中有30名教授担任导师。

3、本学年为23门次本科课程设置了23个助教岗位。

4、组织有关教师向学校申报了《工程管理》本科新专业。

5、2项21世纪初校级本科教学改革项目通过了学校的结题验收。

同时,6、学院的6门精品课程和18门重点课程通过了学校的中期检查验收。

7、承办了浙江大学第四届大学生结构设计竞赛,全校共有161支队伍参赛,涉及十几个院系的480多位学生。

2003年11月9日,学院与校教务部承办了浙江省第二届“杭萧钢构杯”大学生结构设计竞赛,来自浙江省11所高校的36支队伍参加了决赛。

我院有5支参赛队代表浙江大学参加了决赛,分别获得特等奖1个、一等奖1个、二等奖2个、三等奖1个和创意奖1个。

8、我院城规2000级学生丁睐荣获2003年城市规划专业“居住区规划设计”作业优秀奖。

指导教师为王士兰研究员。

9、第六期大学生科研训练计划(SRTP)立项共有18项,其中学校立项12项(教师7项,学生5项),学院立项6项(教师3项,学生3项)。

弹塑性力学的基本理论及在工程上的应用综述大连海洋大学学院:海洋与土木工程学院专业:港口海岸及近海工程姓名:李瑞振学号:20132199论文题目:弹塑性力学的基本理论及在工程上的应用指导教师:高潮摘要:工程技术人才必须具有坚实的力学基础,而弹塑性力学是力学基础的重要环节,是高等工程类人才知识结构中必不可少的部分。

对研究生而言,弹塑性力学是工程工程技术基础学科,是工科院校工程力学土木工程等专业必须的一门课程,大土木工程专业,特别是港口,海岸及近海工程专业的硕士研究方向一般是是港工结构、海洋结构、岩土、岩土与结构相互作用等方面,这些方向都是以弹塑性力学的知识为基础,弹塑性理论在工程上具有广泛的应用。

关键词:弹塑性理论;工程;应用Abstract: Engineering and technical personnel must have the solidfoundation and mechanics, elastic-plastic mechanics is an important link inmechanics, is essential for higher engineering talents knowledge structure in the part. For graduate students, elastic and plastic mechanics is afoundation engineering, is a coursein Engineering Colleges of engineering mechanics, civil engineering and otherprofessional must, in civil engineering, especially in port, coastal andoffshore engineering research direction is generally is harborengineering structure, marine structures,rock, rock the interaction between soil andstructure and so on, the direction is based on elastic-plastic mechanics knowledge as the foundation, elastic and plastic theory is widely used in engineering.Keywords: elastic-plastic theory; engineering application引言:弹性力学和塑性力学是固体力学的两个重要部分,固体力学是研究材料及其构成的物体结构在外部干扰下的力学响应的科学对按其研究对象而区分为不同的学科分支。

专利名称:测试准脆性材料受定量应变冲击后破裂状态的装置及方法

专利类型:发明专利

发明人:郭玉柱,陈徐东,沈楠,黄业博,程熙媛

申请号:CN202010659706.4

申请日:20200709

公开号:CN111650037A

公开日:

20200911

专利内容由知识产权出版社提供

摘要:本发明公开了一种测试准脆性材料受定量应变冲击后破裂状态的装置,包括入射杆、试件夹持机构、透射杆;所述试件夹持机构包括双向螺杆、定位钢桶、辅助钢桶及拉杆式位移传感器各两个,双向螺杆外设置定位钢桶和辅助钢桶;两个定位钢桶相互靠近,且中间留有间隙,两个双向螺杆之间夹持待测试件,待测试件与双向螺杆同轴;拉杆式位移传感器的两端分别通过细杆固定在两个定位钢桶上,拉杆式位移传感器与定位钢桶的中心轴线平行,两个拉杆式位移传感器对称设置。

本发明提供的测试准脆性材料受定量应变冲击后破裂状态的装置及方法,可以使冲击过程结束于选定的应变值,从而确定混凝土等准脆性材料冲击至某一应变值时的破裂状态。

申请人:河海大学

地址:211106 江苏省南京市江宁开发区佛城西路8号

国籍:CN

代理机构:南京纵横知识产权代理有限公司

代理人:董建林

更多信息请下载全文后查看。

2020.07科学技术创新随着浅部煤层的开采殆尽,煤炭已经进入了深部开采阶段,“三高一扰动”问题愈加明显,尤其高应力引起的动力灾害问题,为了精准的防治冲击地压,第一步采取的措施就是探索煤岩体是否具有冲击倾向性。

目前,各个研究单位均依据国标《煤的冲击倾向性分类及指数的测定方法》(GB/T 25217.2-2010)进行冲击倾向性鉴定,其中指标包括弹性能量指数、冲击能量指数、单轴抗压强度及动态破坏时间,为了多维度、多角度和更加深入的研究冲击倾向性,学者们从理论、数值模拟和实验等方面进行了研讨。

其中主要的研究成果有,研究两体和三体模型的冲击倾向性及比例关系对力学特性的影响,单轴及三轴受力条件下煤样的冲击倾向性及破坏过程中的声、热、电的前兆信息。

1不同尺寸煤样三维数值模拟模型建立煤样的参数取自鹤岗峻德煤矿煤层,通过FLAC 3D 建立高度分别为4m 、2m 、1m 、0.2m 和0.1m ,直径分别为2m 、1m 、0.5m 、0.1m和0.05m 的圆柱体。

煤体破坏一般分为五个阶段,第一阶段为局部不可恢复变形的压密阶段,第二阶段为可恢复变形的弹性阶段,第三阶段为局部不可恢复变形的塑性阶段,第四阶段为峰值强度之后的应变软化阶段,第五阶段为丰厚的残余变形阶段。

煤体达到弹性极限后发生微破裂,继而传播和贯通,产生不可恢复变形。

由于煤样存在明显的软化特征,煤样数值模拟采用应变软化模型,采用单轴速度控制的方式进行加载。

2煤样三维数值模拟仿真煤体试样采自黑龙江鹤岗峻德煤矿三水平21层,矿压显现明显,冲击地压偶有发生,煤岩动力倾向性较强,较有代表性。

从工作面提取新鲜的煤样,运至实验室加工成标准试样后按照煤和岩石物理力学性质测定方法进行基本力学参数测试。

对建立的不同尺寸煤样模型进行单轴压缩仿真实验,分析加载至破坏过程中的应力应变关系、冲击能量指数及破裂形态。

煤样单轴压缩变形横向位移和最大剪切应变率如图1所示。

3不同尺寸煤样试验结果分析由于FLAC 3D 是以单元点的形式计算应力,故需要提取端面所有点的应力进行积分后除以端面的面积,采取FISH 语言编写循环代码计算轴向应力。

脆性质材料损伤定量化及其应用研究随着现代科技的不断发展,新材料的研发成为了各个领域竞相追逐的方向之一。

其中,脆性质材料因其高强度、高硬度以及在应力环境下表现出的明显断裂特点,在领域中得到了广泛的应用。

然而,这种材料由于脆性,其本身容易出现损伤问题,影响其使用性能和寿命,因此脆性质材料损伤定量化及其应用研究成为了材料科学领域的研究热点问题之一。

一、脆性质材料损伤定量化的意义脆性质材料容易出现断裂和破损现象,影响其整体性能和寿命。

因此,研究脆性质材料损伤定量化,能直观了解材料在使用过程中的损伤程度和损伤形式,有效评估材料的损伤程度和寿命。

此外,损伤定量化的研究可以为新材料的开发提供参考,再加上监测手段的完善,能够及时评估材料在使用过程中产生的损伤,保障设备在使用过程中的安全可靠性。

二、脆性质材料损伤定量化的实现方法1、试验方法:试验方法是通过实验来获取脆性质材料的损伤数据,实验方法有许多种,如拉伸试验、压缩试验、弯曲试验、冲击试验等。

常用的拉伸试验、压缩试验和弯曲试验常用于直接测量材料的材料损伤数据,冲击试验则可以测试材料的韧性。

2、数值模拟方法:数值模拟方法是一种基于数学模型的计算方法,在确定材料的力学特性和材料内部微结构之后,通过有限元方法等数值方法对材料的损伤及其演化过程进行预测和模拟。

此外,数值模拟还可以对材料表面和微观缺陷进行评估,以分析其对损伤程度的影响。

三、脆性质材料损伤定量化的应用研究脆性质材料损伤定量化的应用研究主要包括以下几个方面:1、评估脆性质材料的损伤程度:通过对脆性质材料进行损伤定量化的研究,可以对材料的损伤程度进行有效的评估,例如当一台矿山机械设备使用一段时间后,对设备进行检测和评估,可以判断出设备中各个部件的损伤程度和损坏情况,进而判断设备的使用寿命和维修周期,有效避免设备在使用过程中的故障。

2、预测材料的损伤演化过程:脆性质材料在损伤过程中,其物理、化学、力学、电学等性质都会发生变化,这种变化的程度和规律可以通过损伤定量化的方法进行预测。

第22卷 第2期岩石力学与工程学报 22(2):188~1912003年2月 Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering Feb.,20032001年8月13日收到初稿,2001年9月14日收到修改稿。

作者 王学滨 简介:男,29岁,1998年毕业于辽宁工程技术大学力学系,主要从事岩石力学理论研究和岩土工程数值计算方面的研究工作。

准脆性材料试件应变软化尺度效应理论研究王学滨 潘一山 杨小彬(辽宁工程技术大学力学系 阜新 123000)摘要 研究了由于剪切局部化而引起的试件长度的尺寸效应。

基于可以考虑微结构相互作用的非局部理论,得到了非局部塑性剪应变与局部塑性剪应变及其二阶应变梯度的关系。

通过获得剪切带内部的塑性剪切应变,得到了岩样轴向的平均应变与位移的理论关系。

研究结果表明,这一关系具有尺寸效应。

随着试件高度的增加,应力-应变曲线变陡;当试件高度非常大时,发生II 类变形行为,而且,随着剪切带倾角的增加,应力-应变曲线也变陡。

将理论结果与前人的试验结果进行了比较,结果表明吻合良好。

关键词 岩石力学,尺寸效应,剪切局部化,II 类变形行为,剪切带倾角,应变梯度 分类号 TU 451 文献标识码 A 文章编号 1000-6915(2003)02-0188-04SIZE EFFECT ANALYSIS ON STRAIN SOFTENING OF QUASI-BRITTLEMATERIALS CONSIDERING STRAIN GRADIENT EFFECTWang Xuebin , Pan Yishan , Yang Xiaobin(Department of Mechanics ,Liaoning Technical University , Fuxin 123000 China )Abstract The effect of length due to shear localization is studied. Based on non-local theory considering interaction among microstructures ,non-local plastic shear strain is obtained ,and dependent on local plastic shear strain and its second spatial gradient. For simplicity ,shear band is treated as one-dimensional problem and the closed-form solution on plastic shear strain in shear band is obtained. Then ,an analytical relation between axial average strain (or displacement) and axial compressive stress is obtained ,which exhibits size effect. The relation becomes steep as length is increased and class II behavior can occur as length is large. Besides ,the relation also becomes steep as inclination angle of shear band increases. The presented theoretical results are compared with a few existing experimental results and the agreement is good.Key words rock mechanics ,size effect ,shear localization ,class II behavior ,inclination angle of shear band ,strain gradient1 引 言尺度律是一切物理理论中最重要的方面;尺度律在很多物理和工程问题中都占据着重要位置[1]。

变形破坏具有尺寸效应和II 类变形行为是准脆性材料变形破坏研究中至今一直没有得到很好研究和解释的现象。

尺寸效应除了影响准脆性材料的断裂力学参数及最大荷载值外[2~4],还影响峰值后曲线形状[5]。

目前,模拟尺寸效应和II 类变形行为的模型主要有:并联杆模型[6]、并串联弹簧模型[7]、直杆模 型[8]、串联耦合模型[9]和局部化模型[10]。

本文对单轴受压剪切破坏的尺寸效应及II 类变形行为进行了进一步的理论研究,对剪切带倾角的尺度效应进行了初步探讨。

第22卷 第2期 王学滨等. 准脆性材料试件应变软化尺度效应理论研究 • 189 •2 一维二阶剪切应变梯度格式的导出连续介质应变梯度模型可由非局部模型通过泰勒级数展开而获得。

由于微结构之间存在相互作用且其影响范围之广,材料一点的应力不仅取决于该点的状态,而且还取决于与该点临近的其他点的状态。

根据非局部模型[11]:非局部塑性剪应变p γ可以表达为其本身所对应的参数p γ的加权平均,该计算在y 周围长度为L 的邻域内进行,即ξξγξγd )()(1p +=∫y g L L (1)式中:ξ为从点y 到其邻域内任一点的距离;)(ξg 为某一权函数,它随ξ至y 距离的增加而单调下降。

微结构相互作用的广泛程度由权函数中所包含的内部长度参数决定。

将)(p ξγ+y 在y 点采用泰勒级数展开并代入式(1),并考虑到各向同性假设,可以将各奇次项消去,仅保留前二项,得pγ≈ξξγξd d )(d !)(p 2 0 nn n n L y y L n g ∑∫=,(2) 取非局部权函数为24 e)(l g ξξ−= (3)式中:l 为准脆性材料内部长度参数。

将式(3)代入式(2),经过积分运算得p γ≈2p 22p d y l γγ+ (4)可见,非局部塑性剪应变γ不仅与局部塑性剪应变pγ有关,而且还与其二阶应变梯度有关。

将上式中pγ代替传统本构模型的pγ,就可以在传统塑性理论框架之内考虑应变梯度效应。

3 局部塑性剪应变分布规律假设两端受压应力作用的试件,当剪切应力超过峰值强度后,在试件内部产生与压应力σ之间的夹角为α、宽度为w 的稳定的平直剪切带,剪切带倾角为θ,αθ−=o 90,试件高度为T L 。

假设剪切带内部的材料为剪切破坏,将沿剪切带反对称线发生相对滑动;剪切带外部为弹性体。

剪切滑动受控于与剪切带方向平行的剪应力τ。

假设剪切带边缘所受到的外部弹性体作用力为均匀分布,即τ为常量,并且假设准脆性材料剪应力与剪应变的本构关系为双线性,剪切弹性模量和剪切降模量分别为G和λ,0>λ,c τ为剪应力峰值强度。

剪切带内部的岩体在剪应力τ(垂直于OY 轴)的作用下,将发生剪切屈服,将其简化为沿剪切带法向的一维问题,以剪切带反对称线上的点为圆心,建立坐标系OY 。

根据传统塑性理论,可得到流动剪应力τ与塑性剪应变p γ的关系为p c γττc −= (5)式中:)(λλ+=G G c ,)1(2v E G +=,v 为泊松比,E 为弹性模量;αστ2sin 5.0c c =;αστ2sin 5.0=。

将式(5)中p γ用式(4)中p γ代替,可以解出式(6)非齐次常系数微分方程的通解和所对应的齐次方程的特解,考虑到p γ是坐标y 的偶函数,故需将解中的非对称项消去,再利用弹性区与剪切塑性区交界处的边界条件:在2/w y ±=时,0p =γ,故可解得c l w l y /])/cos()/cos(1)[(c p −−=ττγ (6) 本文要求算塑性剪切应变达到最大值时的剪切带宽度[12],即0d /d p =w γ,此时可得到剪切带宽度w 的最小非零解为l w ð 2=。

4 尺寸效应解析分析若岩样只是沿轴向破裂成相互脱离的若干块,则其轴向承载力将依然存在[13]。

同理,轴向破裂也不会引起试样端部轴向位移量的增加。

试样端部轴向位移量增加,原因在于试样总体的轴向压缩变形量和试样沿剪切带的滑移。

当剪应力超过峰值强度后,在流动剪应力τ的作用下,剪切带外准脆性材料将发生沿剪切带方向的剪切滑移,从而引起试件端部位移的增加,见图1(a)。

剪切带将试件分割成上、下两部分,假设这两部分发生的沿剪切带方向的相对剪切滑移量为12s ,图1(b)绘出了剪切带上部准脆性材料沿剪切带方向的剪切滑移量1s 。

假设变形后单元体积保持不变,见图1(c)。

1s 可以通过积分运算获得y s s w d tan d 20 p 11∫∫==γ (7)如图1(d),1s 引起的试件轴向位移增量分别记作1a ∆,αcos 211s a =∆。

假设单轴压缩的轴向弹性应变引起的轴向的位移增量可以近似表达为:=∆e E L /T σ,因为总轴向位移增量δ与总轴向应变ε有如下关系: T 1e T /)(/L L a ∆+∆==δε (8)• 190 • 岩石力学与工程学报 2003年图1 流动剪应力引起的位移计算Fig.1 Displacement caused by flow shear stress所以得到总轴向位移增量δ为E L s σαδT 1cos 2+= (9)5 算例及结果分析5.1 剪切带倾角θ对软化段的应力和应变的影响岩石材料内部参数:002.0=l m ,弹性模量=E 20 GPa ,剪切降模量5.0=λGPa ,峰值应力=c σ 0.1 GPa ,泊松比25.0=v ,=T L 10 cm 。

根据式(9)的模拟结果见图2。

可见,θ越大,倾向于有更小的塑性变形量,软化段曲线越陡,试件的脆性增强。

试验结果表明,在直径不变的前提下增加试件的高度,剪切带倾角将增加[14];文[15]的数值模拟也重复了这一现象。

因此可以认为,不仅试件的高度对尺寸效应有影响,而且由于高度增加导致的剪切带倾角增加也对尺寸效应有所贡献。

通常的尺寸效应是试件高度的尺寸效应(增加试件的高度对软化段曲线的影响,不考虑由此产生的剪切带倾角增加的贡献因素)和剪切带倾角的尺寸效应(由于试件高度图2 剪切带倾角对软化段的应力和应变的影响 Fig.2 Effect of inclination of shearing bands onstress-strain of softening region增加导致剪切带倾角增加对软化段曲线的影响,不考虑试件高度的贡献因素)的共同作用结果。