广佛同城化发展规划(2009-2020年)

- 格式:pdf

- 大小:1.04 MB

- 文档页数:80

国家发展改革委关于广东省佛山市城市轨道交通第二期建设规划(2021-2026年)的批复文章属性•【制定机关】国家发展和改革委员会•【公布日期】2021.01.07•【文号】发改基础〔2021〕31号•【施行日期】2021.01.07•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】基础产业正文国家发展改革委关于广东省佛山市城市轨道交通第二期建设规划(2021-2026年)的批复发改基础〔2021〕31号广东省发展改革委:你委《关于上报佛山市城市轨道交通第二期建设规划(2020-2025)的请示》(粤发改基础发〔2020〕173号)收悉。

经研究并商住房城乡建设部,现批复如下:一、为服务粤港澳大湾区建设,完善城市交通网络,提升公共交通供给质量,促进广佛同城化发展,原则同意佛山市城市轨道交通第二期建设规划,建设4号线一期、11号线、2号线二期等3个项目,规划期为2021-2026年。

二、在规划实施过程中,要按照安全、便捷、高效、绿色、经济的原则,统筹城市功能布局、城市开发进程、建设条件及财力情况,量力而行、有序推进项目建设。

三、深入做好项目建设方案论证。

优化项目建设方案和建设时序,合理控制工程造价,提升运营管理能力和网络服务水平,研究解决广佛中心城区间、城市重要组团间的快速通达需求。

高度重视文物保护工作,线路走向和站点设置应避开文物本体,在文物保护单位保护范围及建设控制地带建设的项目,应采取有效措施加强文物保护。

按照有关要求做好传统风貌建筑工作,避免产生安全影响,涉及地面新建设施及景观改造的应与周边城市景观风貌相协调。

进一步研究有关项目穿越高速铁路的建设方案,加强铁路路基、桥梁防护,尽可能减小对铁路运输的影响。

四、统筹衔接城市轨道交通与高速铁路、城际铁路等的规划建设,加强城市轨道交通与佛山西站等主要交通枢纽的衔接,做好换乘设计。

深入研究站点枢纽综合开发,做好与周边客流密度较大的商城、社区、学校等的衔接,科学合理布设出入口,提升旅客出行安全性、便捷性,提高土地综合开发效益。

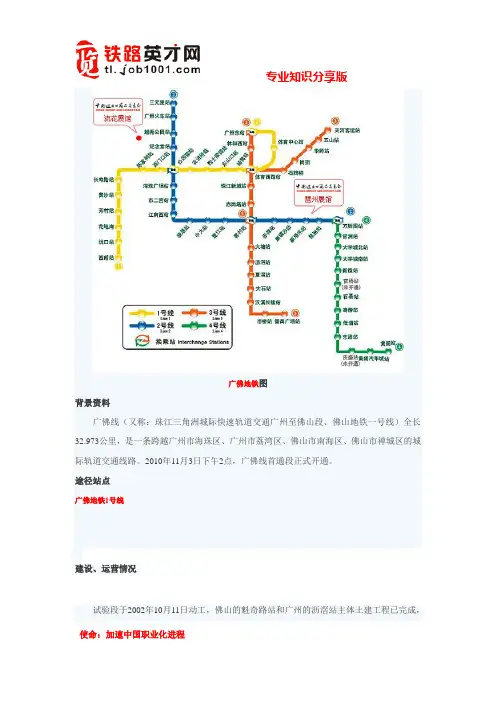

专业知识分享版使命:加速中国职业化进程广佛地铁图背景资料广佛线(又称:珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段、佛山地铁一号线)全长32.973公里,是一条跨越广州市海珠区、广州市荔湾区、佛山市南海区、佛山市禅城区的城际轨道交通线路。

2010年11月3日下午2点,广佛线首通段正式开通。

途径站点广佛地铁1号线建设、运营情况试验段于2002年10月11日动工,佛山的魁奇路站和广州的沥滘站主体土建工程已完成,专业知识分享版使命:加速中国职业化进程而其他站点在2007年6月28日开始陆续开工。

2010年4月8日,广佛线首通段隧道全线贯通。

2010年11月3日,魁奇路—西朗段将通车试运营,2012年建成西朗—沥滘段并通车试运营。

列车广佛线的列车为B 型车,四节编组,最高运行速度可达80km/h 。

2010年5月18日,首列广佛线列车下线。

作为第一条城际线路,广佛线车辆在设计上充分融入了岭南特色,有两种颜色的列车,列车外观上蓝色彩带和红色彩带的同时使用也体现了广佛同城的特点。

首列广佛线列车于2010年6月25日运抵佛山市夏南车辆段。

此外,广佛线还计划开设南延段,设4座车站,分别为澜石、世纪莲、东平、小涌,目前还处于内部论证阶段,线路敷设方式和开工时间未定。

广佛线把珠三角紧邻的两个城市地区更加紧密地连接起来,形成一个以广州为中心的包括户籍人口1033万,流动人口363万(官方统计,实际数目远超)的广佛都市圈,可以优化两个城市的资源利用和产业结构,有利于提高广佛都市圈乃至珠三角的竞争力。

编辑本段广佛地铁规划线路广佛地铁2号线:西安—广州南站广佛地铁3号线:狮山—容桂广佛地铁4号线:张槎—大石广佛地铁5号线:葛岸—滘口广佛地铁6号线:九江—平洲广佛地铁7号线:大良—广州莲花山广佛地铁8号线:德胜—南沙东堤。

广州城市总体规划(2011-2020)本次《总规》规划区范围为广州市域,包括越秀、海珠、荔湾、天河、白云、黄埔、花都、番禺、南沙、萝岗10个市辖区以及增城、从化2个县级市,面积7434.4平方公里。

城市性质、发展目标和规模一、城市性质国家中心城市之一,国家历史文化名城,广东省省会,我国重要的国际商贸中心、对外交往中心和综合交通枢纽,南方国际航运中心。

二、发展目标坚持低碳经济、智慧城市、幸福生活的城市发展理念。

大力推进战略性基础设施、战略性主导产业、战略性发展平台实现重大突破。

走新型城市化发展道路,提升城市生态文明水平、核心竞争力、文化软实力和国际影响力。

率先转型升级、建设幸福广州,将广州建成广东省宜居城乡的“首善之区”和服务全国、面向世界的现代化国际大都市,全面实现国家中心城市的定位。

三、城市规模根据国家住建部对《广州城市总体规划纲要(2011-2020)》的批复,2020年,城乡建设用地1772平方公里,常住人口1800万人(包括户籍人口和非户籍常住人口),管理服务人口2000万人(包括户籍人口、非户籍常住人口、流动人口等在内)。

四、城市总体发展战略从城市到区域,强化区域中心在全国层面,代表国家参与国际分工合作与竞争,建设国家中心城市。

在泛珠江三角洲层面,加强区域合作,拓展腹地,成为广东服务泛珠江三角洲的集聚辐射中心。

在珠江三角洲层面,深化粤港澳合作,携领珠三角一体化发展。

在广佛肇经济圈层面,加快广佛肇经济圈建设,重点推进广佛同城化发展。

从制造到创造,发展现代产业增强产业核心竞争力。

推进产业高端化、集群化、融合化发展。

形成以服务经济为主体、现代服务业为主导,现代服务业、战略性新兴产业与先进制造业有机融合、互动发展的现代产业体系。

从实力到魅力,建设文化名城保护历史传统文脉。

重点保护与修复反映海上丝绸之路发源地、岭南文化中心地、中国近代革命策源地、改革开放前沿地的“四地”特色的空间载体。

凸显现代特色风貌。

大坦沙的发展规划●国际化花园岛屿。

●广州市以城市商务、旅游、休闲为核心的现代服务业新业态的重点功能区。

●以生态居住为导向的,具西关文化风情的商贸、文化、居住区。

●按城市岛开发管理全城示范,引进新加坡社区管理和服务●将建过江大桥和隧道连接周边,相关规划昨获通过大坦沙岛位于荔湾区西部,四面环水,面积3.55平方公里,为中心城区珠江上第一大岛,是广佛同城的战略性地区,也是白鹅潭地区的经济发展先发区。

考虑到大坦沙岛的区位重要性,规划提出采取“城市岛”模式的规划开发思路,打造商贸、文化教育、娱乐休闲、居住等复合功能,开发强度偏中高。

与大坦沙同属三江交汇岛的法国南特岛、日本横滨港岛、美国曼哈顿岛都是采用此种模式开发的成功范例。

早在2009年,广州市政府、荔湾区政府和新加坡达成了“新广合作”的合作框架,大坦沙是新广合作的重点内容。

主持本次规委会的市委常委、常务副市长苏泽群透露,未来新加坡将协助对大坦沙进行国际视野、高起点地更新改造建设,一方面新加坡将介绍优秀企业参与大坦沙城中村改造,另一方面作为全城示范点,大坦沙将逐步引进新加坡的社区管理和服务模式。

原本旧工厂密布、环境“脏乱差”的大坦沙地区将变“国际化花园岛屿”。

相关规划在2011-07-28日召开的广州市规委会会议上获通过。

除了原有的白沙河大桥、白泥河大桥及珠江大桥外,将建一座大坦沙大桥和一条过江隧道连接大坦沙和周边地区。

岛上将建广州市第一中学(示范高中)、新加坡国际学校、大坦沙私立高级国际医院等公共配套设施。

规划显示,四面临江的大坦沙规划有28幅住宅地块,其中一线江景住宅用地近20幅。

中间则为行政办公和科教文卫地块,另外7幅商业金融地块则多数靠近地铁站,整个岛屿四周都分布有生态防护绿地。

新规划提出要在全岛3.55平方公里的范围内,通过“三旧”改造将大坦沙打造成国际化的花园岛屿,以生态居住为导向的,具西关文化风情的商贸、文化和居住区。

在规划图上见到,大坦沙污水处理厂所在地在新规划图上为“环境卫生用地”,估计将来不会搬迁。

佛山市人民政府关于印发佛山生态市建设规划(2012—2020年)的通知文章属性•【制定机关】佛山市人民政府•【公布日期】2012.11.23•【字号】佛府[2012]102号•【施行日期】2012.11.23•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】发展规划正文佛山市人民政府关于印发佛山生态市建设规划(2012-2020年)的通知(佛府〔2012〕102号)各区人民政府,市政府各部门、直属各机构:《佛山生态市建设规划(2012-2020年)》业经佛山市第十四届人民代表大会常务委员会第五次会议审议通过,现印发给你们,请认真组织贯彻实施。

佛山市人民政府2012年11月23日佛山生态市建设规划(2012-2020年)为统筹我市经济-环境-社会复合生态系统的发展,挖掘经济发展和环境保护不协调的深层次矛盾;破解产业布局分散、产业结构不合理、结构性污染突出、生态用地锐减、生态文明水平偏低等问题;推进佛山“国家环境保护模范城市”建设,深入开展城乡环境综合整治,大幅改善城乡环境质量,特编制佛山市生态市建设规划(2012-2020年)。

本规划概要:“12366”,“生态创建我最优”。

“1”:坚持一项基本方针--在发展中保护,在保护中发展。

“2”:协调两大关系--环境保护与经济发展的关系,人与自然的关系。

“3”:执行三个最严格--最严格的生态保护,最严格的环境准入,最严格的土地审批。

“6”:建设六大体系--生态经济体系,生态安全体系,生态人居体系,环境支撑体系,生态文化体系,资源保障体系。

“6”:完善六大保障--组织保障,制度保障,资金保障,科技保障,宣教保障,能力保障。

“生态创建我最优”--通过实施“12366”工程,实现佛山市“十二五”期间各项指标基本达到国家生态市考核验收标准,在全国“十二五”期间的生态创建中做到最优。

第一章生态市创建背景第一节区域概况第1条地理位置佛山市位于中国广东省中南部,地处珠江三角洲腹地,东倚广州,南邻港澳,地理位置优越。

广州市佛山市同城化建设合作框架协议(全文)广州市佛山市同城化建设合作框架协议广佛都市圈是珠江三角洲地区的核心区域,强化广州、佛山两市的同城效应,对于深入贯彻落实《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》(以下简称《纲要》),全面提升广佛整体发展水平,携领珠江三角洲地区打造布局合理、功能完善、联系紧密的城市群,建成全国科学发展示范区,具有重大的现实意义和深远的战略意义。

为加速推进广佛同城化发展进程,在省委、省政府的统一领导下,广州市、佛山市经协商一致,特签署本框架协议。

第一条指导思想按照《纲要》促进区域协调发展的目标和要求,根据省委、省政府的总体部署,创新行政管理体制,完善合作机制,拓宽合作领域,促进两地要素资源自由流动、优化配置效率,推动两市经济社会更加紧密融合,全面构建城市规划统筹协调、基础设施共建共享、产业发展合作共赢、公共事务协作管理的一体化发展格局。

两市的合作遵循以下原则:(一)科学发展,先行先试。

着力构建与同城化相适应的行政管理模式,实现两地规则一体化,在重要领域和关键环节先行先试,率先探索转变发展方式、协调区域发展、建设和谐社会的新途径,率先建立完善的社会主义市场经济体制,为全国科学发展提供示范。

(二)优势互补,合作共赢。

充分利用两市比较优势,加大资源共享力度,实现资源优化配置;优化合作环境,落实合作措施,构建互动、互补、互惠的发展格局,提升广佛整体竞争力。

(三)整体规划,循序渐进。

坚持整体规划理念,统筹协调两市各类规划,科学确立两市各区域功能定位;以加快重大基础设施和重要功能区的对接为突破口,促进生产要素合理流动,引导产业协调、联动发展,逐步实现基本公共服务均等化。

(四)政府推动,市场主导。

加强政府各个层面的沟通,做好统筹协调和政策引导;充分发挥市场对资源配置的基础性作用,坚持以企业为主体开展合作,推动同城化向纵深发展。

第二条发展规划在省的指导下,以战略思维、整体理念务实推进规划率先实现一体化,引领同城化可持续发展。

构建“无障碍”广佛规划信息通道【摘要】《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》出台后,广佛两市签订了“广佛同城化框架协议”,至此,两市的合作具有先锋的意义。

为更好实现城乡规划建言献策的作用,基于两地“软环境”相互融合的需要,提出构建“无障碍”广佛规划信息通道的设想与相关策略以及相应的技术支持、安全保障措施。

【关键词】无障碍;规划信息通道;《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》;广佛同城化1、引言国务院正式批复出台的《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》(下文称“纲要”)明确提出“强化广州、佛山的同城效应,携领珠江三角洲地区打造布局合理、功能完善、联系紧密的城市群”。

省委汪洋书记在广东省人大会议小组讨论强调,实施纲要的突破口是珠三角一体化发展,珠三角一体化发展的突破口是广佛同城化。

全国两会结束后,两市正式签订广佛同城化框架协议,“广佛同城化”进入了一个真正以政府为主导的实质性推动阶段。

城乡规划是城市建设的龙头,必须“先试先行”,起到高屋建瓴的带领作用,统筹大局、实现科学发展。

城乡规划的编制必须依靠大量的现有信息,比如法律、法规、技术规范、上层次规划、相关规划、地理信息及其他各门学科的研究成果。

只有搜集了大量翔实可靠的基础材料及借鉴了相关成功案例的经验,城乡规划的编制才能在更高的平台上展望未来,为城市的发展指引方向。

目前,广州与佛山的规划信息沟通不够顺畅,难免会阻碍“广佛同城化”相关规划的编制进程。

若相关部门能为“同城化规划”的编制构建出“无障碍”的广佛规划信息通道,就能为编制城市规划打造良好的基础。

2、规划信息“共享难”的现状2.1 相关研究成果共享难相关研究成果共享困难主要体现在对已有规划的参考与借鉴及对硕、博论文等文献类资料的检索两大方面。

首先,在已有规划的借鉴与参考方面,如佛山编制的《佛山市户外广告规划》在基础资料搜集的过程中发现广州市也曾编制同类型的规划,但实际上要得到全本资料的难度较大,可能会导致佛山方面在规划编制的过程中对广州户外广告设置方面的条款考虑相对欠缺,引起两市在塑造“无缝”对接的城市景观方面产生瑕疵,导致两市在审批管理措施方面有所不一,最终形成城市管理的“缝隙”。

芜湖—马鞍山同城化研究昂锋【摘要】地理区域临近的城市合并发展即同城化,是当前中小城市发展的一大趋势。

皖南地区两个中小城市芜湖和马鞍山之间的同城化反映了中小城市同城化在实际过程中存在的机遇和问题,以及不同于发达城市同城化现象的内在机理。

芜湖和马鞍山同城化,具有轻重工业互补、宜居宜业互促以及可以发展成为泛长三角新兴增长集群与生态宜居型滨江都会区等方面的优势,但也存在着理论研究停滞、本位主义等不利因素,为更好地做好芜湖和马鞍山同城化,可以采取趋利避害、科学统筹兼顾和理论创新、整体规划等对策。

【期刊名称】《城市学刊》【年(卷),期】2015(036)004【总页数】4页(P77-80)【关键词】同城化;皖南地区;中小城市;区域发展【作者】昂锋【作者单位】皖南医学院人文与管理学院,安徽芜湖241002【正文语种】中文【中图分类】F291我国在“十二五”规划中明确提出:“加快转变经济发展方式,通过城乡统筹、积极稳妥推进城市化建设,促进我国经济社会的全面转型”。

放眼当下城市发展的模式,功能性强、城市分区多样化、辐射范围广的大城市及其卫星城无疑是可以带动该地域及周边地域共同发展的良好选择。

[1]根据“十二五”规划精神,推进区域城市化进程的关键点在于城市群建设。

改革开放以来,我国城市功能上逐渐摆脱了计划经济时代的城市定位过死的限制,各个城市已不再只是作为独立的居民集聚地区,城市功能上开始追求领域更宽广、层次更明显、功能分区更多元的形式。

随着城市化进程的不断推进,城市的区域作用和辐射作用与日俱增,建立大城市群通常有两种模式:其一,重点发展地域核心城市,不断深化中心城市功能,从内部向外扩张,在地理空间上对周边经济发展薄弱地区进行兼并,建立卫星城,以一带多,从而达到“一城多星”的城市构造;其二,由发展程度相似、功能互补、有一定历史联系的城市以经济交流为桥梁,在经济一体化的同时逐步加强其他各方面的合作与融合。

无论以何种方式进行城市群建设,其采用的途径都渗透着“同城化”的因素。

1 目 录 前 言 ............................................... 1 一、发展基础和环境 ................................... 2 (一)发展基础。 ..................................... 2 1. 地域空间连绵一体 ................................ 2 2. 历史文化渊源深厚 ................................ 3 3. 产业发展互补性强 ................................ 4 4. 基础设施逐步对接 ................................ 4 5. 社会生活联系紧密 ................................ 5 6. 同城发展成效初显 ................................ 5 (二)面临的机遇和挑战。 ............................. 5 二、总体要求和发展目标 ............................... 6 (一)指导思想。 ..................................... 6 (二)战略定位。 ..................................... 7 (三)发展目标。 ..................................... 8 1.近期目标 ........................................ 8 2.远期目标 ....................................... 10 三、空间发展布局 .................................... 10 (一)总体发展空间格局。 ............................ 10 2

(二)产业发展空间格局。 ............................ 13 (三)交通发展空间格局。 ............................ 15 (四)生态安全空间格局。 ............................ 17 (五)主体功能区划。 ................................ 19 四、重点协调发展区域 ................................ 22 (一)综合服务提升区。 .............................. 23 (二)重大设施共享区。 .............................. 26 (三)优质生活共建区。 ............................ 2827 (四)生态环境共管区。 ............................ 3029 五、发展重点 ...................................... 3130 (一)基础设施。 .................................. 3130 1. 构筑一体化综合交通体系 ....................... 3231 2.完善市政公用设施 ............................. 3534 3.统筹信息基础设施 ............................. 3635 4.强化能源保障 ................................. 3837 5.构建大通关平台 ............................... 3938 (二)产业协作。 .................................. 3938 1.优先发展现代服务业 ........................... 4039 2.加快发展先进制造业 ........................... 4342 3.大力发展高新技术产业 ......................... 4544 3

4.改造提升传统产业 ............................. 4745 5.积极发展都市型现代农业 ....................... 4847 (三)科技创新。 .................................. 4948 1.强化企业自主创新主体地位 ..................... 4948 2.优化自主创新发展环境 ......................... 5049 3.加强自主创新平台建设 ......................... 5150 4.推进核心技术创新与转化 ....................... 5250 5.增强科技创新服务能力 ......................... 5251 6.推动科技创新合作 ............................. 5251 (四)环境保护。 .................................. 5352 1. 构建生态安全保障体系 ......................... 5352 2. 加强水环境综合整治 ........................... 5453 3. 推进大气污染综合治理 ......................... 5554 4. 加强固体废物处置 ............................. 5654 (五)社会事业。 .................................. 5655 1. 促进教育均衡发展 ............................. 5655 2. 完善医疗卫生服务 ............................. 5856 3. 大力提升文化软实力 ........................... 5958 4. 加强体育事业协作 ............................. 6159 5. 积极促进就业 ................................. 6160 4

6. 完善社会保障体系 ............................. 6261 7. 推进人才队伍建设 ............................. 6362 (六)公共事务。 .................................. 6462 1. 加强城市管理合作 ............................. 6462 2.加强社会治安联动 ............................. 6463 3.强化人口调控管理 ............................. 6564 4.共同维护食品药品安全 ......................... 6564 5.加大市场监管力度 ............................. 6665 (七)区域合作。 .................................. 6765 1.携领珠江三角洲一体化发展 ..................... 6766 2.带动环珠江三角洲区域发展 ..................... 6766 3. 融入泛珠江三角洲区域发展 ..................... 6867 4.推进与港澳紧密合作和提升对台经贸合作水平 .... 6867 5.加强与东盟等地区国际合作 ..................... 6968 (八)体制机制协调和创新。 ........................ 7069 1. 建立经济协作机制 ............................. 7069 2.完善环境联治机制 ............................. 7170 3. 创新服务共管机制 ............................. 7270 4.深化协调联动机制 ............................. 7271 六、规划实施保障 .................................. 7371 5

(一)加强组织领导。 .............................. 7371 (二)加强统筹协调。 .............................. 7372 (三)加强评估检查。 .............................. 7372 6 1 前 言

广佛两市地处珠江三角洲核心区域,经济社会发展走在全省前列。加快广州国家中心城市建设,强化广州佛山同城效应,提升广佛发展水平,对于加快推进珠江三角洲区域经济一体化,携领珠江三角洲地区打造布局合理、功能完善、联系紧密的城市群具有十分重要的意义。当前,国内外经济形势发生深刻变化,广州、佛山两市正处在经济结构转型和发展方式转变的关键时期,实现科学发展面临严峻挑战,也孕育着重大机遇。为贯彻落实《珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008-2020年)》(以下简称《纲要》)和省委、省政府的决策部署,推动广州、佛山科学发展、先行先试,率先建成全面小康社会和基本实现现代化,按照《广州市佛山市同城化建设合作框架协议》(下称《框架协议》)要求,特制定广佛同城化发展规划。 本规划的规划范围是,以广州市、佛山市为主体,以广佛都市圈为依托,辐射周边地区,并将广佛肇区域合作等内容纳入规划。规划期至2020年。 本规划是指导当前和今后一个时期广佛同城化建设的纲领性文件,是编制专项规划、专责小组工作规划和年度工作计划的基本依据。