心脏黏液瘤的临床与超声特点分析

- 格式:doc

- 大小:26.00 KB

- 文档页数:3

心脏粘液瘤的临床及超声特点作者:易芳来源:《健康必读(上旬刊)》2019年第08期【摘 ;要】目的:总结心脏粘液瘤的临床特点与超声表现。

方法:回顾性分析2017年5月-2019年5月期间收治的心脏粘液瘤患者16例的临床资料、临床特点与彩色多普勒超声检查结果。

结果:(1)16例患者主要表现为心律失常、发热、脑梗死、胸闷、昏厥以及心悸的临床症状;(2)16例患者的主要体征包括肿瘤扑落音、舒张期杂音以及双期杂音;(3)超声检查显示16例患者单发心脏粘液瘤13例、多发3例,心房内回声团块略高,边界清晰,内部回声均匀,患者的心房增大,粘液瘤呈现出规律性摆动;(4)患者的血流信号表现为二尖瓣或三尖瓣的收缩期房室瓣口存在少量反流,舒张期血流信号色彩鲜艳。

结论:本病患者的临床症状表现多样,但是存在典型的超声特征,可以快速有效诊断心脏粘液瘤。

【关键词】超声检查;心脏粘液瘤;临床表现【中图分类号】R47;;;;;;【文献标识码】A; ;;;;【文章编号】1672-3783(2019)08-0161-01心脏肿瘤较为少见,主要包括转移性肿瘤与原发性肿瘤这两种,原发性肿瘤较为少见,心脏粘液瘤是常见的原发性心脏肿瘤的一种,其活动性、大小、所在位置以及周围组织浸润等影响患者的临床表现,患者的典型症状包括阻塞性、栓塞性以及结构性三联征,以栓塞、呼吸困难、心悸、晕厥等为主要表现[1]。

心脏粘液瘤多为良性单发瘤,其恶变的可能性较小,但是其质地脆软,容易出现脱落而造成栓塞,对患者的生命安全造威胁,因此需要及时诊断并采取干预措施。

本次研究主要探讨心脏粘液瘤患者的临床表现与超声检查特点,报道如下。

1;对象与方法1.1研究对象回顾性分析2017年5月-2019年5月期间收治的心脏粘液瘤患者16例的臨床资料,其中包括男8例、女6例,年龄为19-68岁、平均43.8岁,单发13例、多发3例。

1.2方法采用GE公司的ViVidE9,飞利浦的7c彩色多普勒超声诊断仪进行检查,设置探头频率为2.5-3.5MHz。

心脏黏液瘤的超声诊断⊙石家庄长城中西医结合医院 王海立心脏黏液瘤属于较为常见的心脏原发性肿瘤,多数属于良性肿瘤,很少为恶性。

其主要致病原因可能是间叶细胞长大后向心腔内突出形成肿瘤,具体机制尚未探明,临床主要症状表现为呼吸困难、颈静脉怒张、昏迷等。

目前本病没有特效药物治疗,一旦确诊后,最佳的治疗方式为手术切除,其预后通常较好。

在临床诊疗过程中,心脏黏液瘤的表现呈现出复杂性的特点,其最常生长在左心房,也可生长于心脏的任何一个心房和心室。

主要症状包括以下3方面:心脏症状如心慌、心悸及“心塞”。

心腔内的肿瘤会使其上游的血流受阻,导致血流动力学紊乱甚至血流的梗阻。

左房黏液瘤活动度往往较大,瘤体随着心脏跳动进出二尖瓣口,暂时梗阻二尖瓣,造成二尖瓣狭窄样的血流动力学异常,患者可出现体位性胸闷、心悸、气促、呼吸困难、咯血、乏力、胸痛、甚至晕厥等症状。

右房黏液瘤则可引起右心衰的症状和表现,如肝大、腹水、下肢浮肿等。

栓塞症状 左房黏液瘤随着心脏跳动而不停摆动,肿瘤碎片或瘤体附着的血栓可脱落引起栓塞。

常见的是中枢神经的动脉系统栓塞,导致癫痫、偏瘫、脑坏死;左房黏液瘤还可以合并外周动脉栓塞,如脾动脉、肾动脉栓塞、肢体动脉栓塞;栓塞视网膜动脉可以导致失明。

全身表现几乎所有的黏液瘤患者都会出现全身症状,包括:发热、消瘦、杵状指、雷诺现象、肌痛、关节痛等。

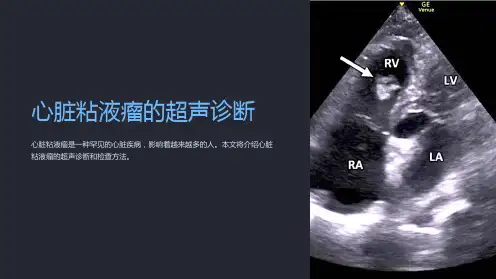

临床上,超声心动图是确诊心脏黏液瘤最有价值的手段,包括:M型、二维和多普勒超声心动图。

M型超声可发现黏液瘤的存在,征象为心腔内透声差,存在云雾状的异常回声区。

多普勒超声心动图 主要是发现黏液瘤梗阻血流所引起的血流变化,以及心脏瓣膜关闭不全或狭窄等征象,并可对梗阻的程度进行定量分析。

二维超声心动图可通过其对二尖瓣情况、有无蒂附着情况、异物活动度、形态及患者心脏杂音情况进行观察研究,为临床及时、准确地鉴别左房黏液瘤和左房高度活动性血栓提供最为可靠的依据。

此外,使用计算机断层扫描(C T扫描)、磁共振成像(MRI)或正电子发射断层扫描(PET扫描)等其他非侵入性成像,也有助于更好地帮助鉴别及诊断疾病。

心脏黏液瘤的临床分析目的:探究心脏黏液瘤临床表现,提高对心脏黏液瘤的认知。

方法:收集笔者所在医院2006年1月-2015年12月经手术病理证实的22例心脏黏液瘤患者的临床资料,分析其临床症状、体格检查、血压监测及相关辅助检查结果。

结果:心脏黏液瘤患者的临床症状以胸闷气短为主(77.3%);典型体征为可在胸骨左缘或心尖区闻及杂音(72.7%);血压大多正常(90.9%);心电图异常以ST-T改变、心动过速及心室肥厚多见;黏液瘤在X线片下多为肺淤血的症状,左心房增大时可压迫气管后移;超声心动图对诊断黏液瘤的准确率可达100%。

结论:临床症状、血压、心电图、X线检查可提示患者有心脏黏液瘤的可能,彩色超声心动图检查可明确诊断。

标签:心脏;黏液瘤;临床;超声心脏黏液瘤是心脏常见的良性肿瘤,占心脏原发性肿瘤的首位[1]。

黏液瘤瘤栓易从心脏脱落而导致身体不同部位的栓塞症状,较大的黏液瘤甚至会造成房室瓣梗阻,引起急性充血性心力衰竭甚至猝死[2-3]。

现对笔者所在医院近10年间22例心脏黏液瘤患者的临床资料进行回顾性分析,总结心脏黏液瘤的临床症状、体格检查、心电图、X线片和超声心动图结果,以提高对心脏黏液瘤的认知。

1 资料与方法1.1 一般资料收集笔者所在医院2006年1月-2015年12月经手术病理证实的22例心脏黏液瘤患者的临床资料。

其中男10例(45.5%),女12例(54.5%)。

年龄15~80岁,平均(49.09±13.64)岁,其中40~60岁者16例,占72.7%。

22例心脏黏液瘤患者中,左心房19例(86.36%),右心房1例(4.55%),左心室2例(9.09%)。

1.2 仪器与方法采用北京麦迪克斯科技公司MEMRS-ECG多功能心电分析系统记录心脏黏液瘤患者手术前的12导联同步心电图结果;使用GE 飞天2代DR摄片机拍摄22例患者的X线正侧位片。

使用美国HP5500型、美国Philips iE33型和美国GE Vivid7型彩色多普勒超声诊断仪,探头频率为2~4 MHz,取患者左侧卧位的胸骨旁的左室长轴、左室短轴、大动脉短轴、心尖四腔切面检查来仔细观察其瘤体。

右房粘液瘤并下腔静脉血栓的超声表现粘液瘤为心内原发性良性肿瘤,超声易于检出,但同时合并下腔静脉血栓比较罕见。

我院自2004年~2008年间,应用美国ViVid-3彩色多普勒超声诊断仪,诊断右房粘液瘤并下腔静脉血栓3例,报告如下:1病例资料例1:男,50岁,因间歇性发热、纳差、消瘦二个月入院,二十年前曾从四楼摔伤,短暂昏迷,卧床休息,未治疗。

心脏超声所见:右房增大,内见大小约3.2*2.7cm的椭圆形高回声团块,轮廓清晰,回声均匀,并见一0.9cm的强回声蒂与房间隔中部相连,舒张期团块伸展变长,进入三尖瓣口,收缩期返回右房内,形态复原,CDFI:高回声团内未探及血流信号;舒张期右房血流经三尖瓣口时明显受阻,呈红色为主的花色血流信号。

超声提示:右房实性占位,考虑粘液瘤。

腹部超声所见:肝脏回声均匀,右肝斜径16.5cm,肝左、中、右静脉内径分别为1.1cm、1.2cm、1.3 cm。

下腔静脉内径3.6cm,近右房开口处见12.9cm*2.6cm的条状稍高回声团附着于后壁,CDFI:稍高回声团内未探及血流信号,下腔静脉血流细窄,经下腔静脉管腔前壁绕行。

超声提示:1.淤血肝;2.下腔静脉增宽并血栓形成。

例2:男,42岁,外伤致左股骨骨折后17个月,心脏超声所见:右房增大,内见大小约2.3cm*1.7cm的椭圆形高回声团块,轮廓清晰,回声均匀,并见一1.1cm的强回声蒂与房间隔下部相连,团块随心动周期在心腔内往返活动,CDFI:舒张期三尖瓣口见以红色为主的花色血流信号。

超声提示:右房实性占位,考虑:粘液瘤。

腹部超声所见,肝、胆、脾、肾未见异常。

下腔静脉入口处内径 2.3cm,肝后段下腔静脉内径3.1 cm,内见1.1*0.8cm的条状等回声团,CDFI:等回声团内未探及血流信号,血流经下腔静脉前壁与等回声团之间缝隙穿过。

超声提示:下腔静脉增宽并血栓形成。

例3:男,38岁,外伤致髋骨骨折后15个月。

心脏超声所见:右房稍增大,内见大小约2.8cm*1.9cm椭圆形高回声团块,轮廓清晰,回声均匀,并见一1.3cm的强回声蒂与房间隔中部相连,团块随心动周期在心腔内往返活动,CDFI:舒张期三尖瓣口见以红色为主的花色血流信号。

心脏黏液瘤的临床与超声特点概述心脏黏液瘤是一种罕见的心脏肿瘤,其诊断和治疗都具有一定的挑战性。

本文将从临床特征和超声表现两个方面,对心脏黏液瘤的相关知识进行介绍,以便于临床医生更好地认识和处理这种疾病。

临床特征心脏黏液瘤的发病率较低,占所有心脏肿瘤的5-10%。

其中,左心房是最常见的发生部位,男性比女性发病率高。

同时,心脏黏液瘤发生于不同年龄段的患者,但以30-60岁最多见。

黏液瘤的发生通常不会引起症状,直至其体积增大压迫邻近器官或引起血栓形成而造成相应症状。

患者可能会感觉心悸、气短、胸痛等,重者出现血压降低、晕厥、甚至猝死等严重症状。

此外,患者在体格检查中常可听到心脏杂音,而杂音的特点和位置与瘤体的大小、部位有关。

超声特点心脏超声是检测心脏疾病的一种重要方法,对于心脏黏液瘤的诊断也具有重要价值。

以下是心脏黏液瘤在超声检查中的特点:形态特点心脏黏液瘤多为圆形或卵圆形,边缘清晰,大小从数毫米到十多厘米不等,多见于左心房。

在M型超声中,瘤体呈现规律性的震荡。

内部特点心脏黏液瘤的内部特点多变,有些瘤体内填充物质为均匀的液体,有些则呈现为囊状,形成内分隔;瘤内可见到交错分布的毛状增强区,增强度不均匀,与瘤内坏死或出血有关。

此外,黏液瘤的B超也体现出瘤体内有一定的纤维组织。

血流特点血流检测是主要的检测手段之一,可以明确血流状况,并对黏液瘤的特异性、血管化、囊壁强度等进行观察。

多数瘤体周围可见到较强的血流信号,但是瘤内血流信号不是很明显。

结论心脏黏液瘤是一种少见的心脏肿瘤,其临床特征和超声表现也具有一定的特殊性。

临床医生需多了解此种疾病的诊断和治疗方法,以及对瘤体的观察和评估,为患者提供更好的治疗效果。

中文名:心脏黏液瘤英文名:cardiac myxoma别名:心脏粘液瘤临床表现:心脏黏液瘤的临床表现多而杂,且无特征性,其表现主要取决于瘤体的所在位置、大小形状、生长速度、蒂的长短活动度、有无碎片脱落瘤体内有无出血变性或坏死、病人反应性等。

临床表现一般可归为三大类:1.全身症状由于黏液瘤自身的出血、变性坏死,可引起发热贫血、乏力关节痛、荨麻疹食欲差体重下降,甚至呈恶病质尤其是左房黏液瘤可引起左房扩大压迫食管使进食受梗瘤体堵塞肺静脉,可引起反复咯血。

尚有血沉增快血清蛋白电泳异常(白蛋白降低球蛋白增高) 国内有血沉记录的243例中增快者192例(79.0%) 一般第1h在30~70mm,平均32.2mm。

活动性头晕、疲乏、气促是最通常症状。

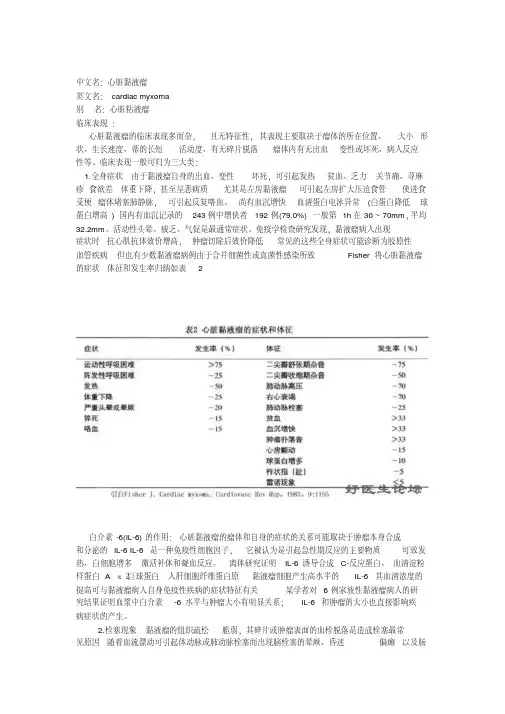

免疫学检查研究发现,黏液瘤病人出现症状时抗心肌抗体效价增高,肿瘤切除后效价降低常见的这些全身症状可能诊断为胶原性血管疾病但也有少数黏液瘤病例由于合并细菌性或真菌性感染所致Fisher将心脏黏液瘤的症状体征和发生率归纳如表 2白介素-6(IL-6)的作用:心脏黏液瘤的瘤体和自身的症状的关系可能取决于肿瘤本身合成和分泌的IL-6 IL-6是一种免疫性细胞因子,它被认为是引起急性期反应的主要物质可致发热、白细胞增多激活补体和凝血反应。

离体研究证明IL-6诱导合成C-反应蛋白、血清淀粉样蛋白 A α2巨球蛋白人肝细胞纤维蛋白原黏液瘤细胞产生高水平的IL-6 其血清浓度的提高可与黏液瘤病人自身免疫性疾病的症状特征有关某学者对6例家族性黏液瘤病人的研究结果证明血浆中白介素-6水平与肿瘤大小有明显关系;IL-6和肿瘤的大小也直接影响疾病症状的产生。

2.栓塞现象黏液瘤的组织疏松脆弱,其碎片或肿瘤表面的血栓脱落是造成栓塞最常见原因随着血流漂动可引起体动脉或肺动脉栓塞而出现脑栓塞的晕厥、昏迷偏瘫以及肠系膜动脉栓塞的急腹症肢体动脉栓塞的缺血性剧痛和青紫肺循环阻塞的呼吸困难和发绀。

引起栓塞的解剖部位取决于肿瘤的位置和(或)心内分流是否存在左心肿瘤栓子进入体循环,致脑、肢体栓塞和内脏梗死在栓子取除后对之作组织学检查,常可对心内肿瘤作出诊断。

心脏粘液瘤心脏粘液瘤心脏粘液瘤起源于心内膜下的间叶组织, 常为单发, 也有多发及家族性病例, 多为良性, 但也有复发和转移。

恶性粘液瘤较罕见,心脏粘液瘤可发生于任何年龄, 但30岁以上更常见,以女性为多见,男女之比为1:1.5。

心脏黏液瘤大体形态多样,呈结节状、息肉样等,质软、易碎。

肿瘤内含有大量黏液,胶冻状外观,肿瘤外面光滑,颜色多样,可为灰白、暗红、灰黄、淡绿,或多种颜色混杂,肿瘤表面可形成血栓。

切面灰黄或灰白,胶冻样,可有出血、坏死、囊变、钙化。

蒂灰白,质韧,粗细不一。

镜检可见星芒状、梭形、卵圆形或多角形瘤细胞散在、簇状或稀疏分布于黏液样基质中,亦可见红细胞或其碎片。

心脏粘液瘤可见于各个心腔, 其中左心房粘液瘤约占心脏粘液瘤的75.0%, 右心房粘液瘤约占20.0%。

有蒂的约占80.0%, 瘤蒂好发于房间隔卵圆窝(80.0%~90.0%)。

心脏粘液瘤的临床表现取决于肿瘤的大小、位置和活动度等。

临床表现主要有胸闷、气促、心悸、晕厥、栓塞以及急性左侧心力衰竭或右侧心力衰竭的表现,主要由于肿瘤部分或完全阻塞二、三尖瓣或左、右心室流入道或流出道而引起的。

症状往往随体位变化加重或减轻是粘液瘤的一个特征性表现。

粘液瘤还可以因为瘤栓脱落导致各个部位栓塞, 栓塞的发生与病程无明确关系, 其中脑栓塞多见, 据文献报道约占50. 0% ,此外, 粘液瘤还可引起一些全身症状, 如发热、关节疼痛、贫血等, 可能与机体免疫系统对肿瘤以及器官栓塞产生的免疫反应有关。

彩色超声心动图能够显示肿瘤的大小、形状、在心房、心室内往返活动情况以及瘤蒂附着部位, 因此, 对心脏粘液瘤的诊断具有特别重要的意义。

心脏粘液瘤随时可能脱落引起器官栓塞和阻塞房室瓣口导致晕厥或急性左、右侧心力衰竭, 甚至可引起猝死, 故一经确诊应尽快手术。

手术切口的选择应根据肿瘤及瘤蒂附着位置、大小而定。

对右心房粘液瘤如瘤体较大或靠近上、下腔静脉开口部位, 最好选用直角腔静脉插管, 如瘤体巨大可经股静脉插管进行体外循环。

心脏粘液瘤心脏粘液瘤是最常见的心脏原发良性肿瘤,多数有瘤蒂,可发生于心脏各房、室腔,最常见于左心房,约占75%。

多数肿瘤有瘤蒂与心房壁相连,90%的左房粘液瘤附着于心房间隔卵圆窝处。

瘤体可随心脏的收缩、舒张而活动。

绝大多数为单发肿瘤,但也可为多发,常有家族遗传倾向。

一般认为肿瘤起源于心内膜下的多潜能的间质细胞,该细胞在形态学上与房间隔卵圆窝处胚胎残留细胞相似,可分化为内皮细胞、平滑肌细胞、成纤维细胞、骨及骨髓组织,产生无定形酸性粘多糖,构成粘液瘤的组织成分。

极少数粘液瘤可发生恶变,成为粘液肉瘤。

瘤体多为圆形或卵圆形,有深浅不一的切迹或分叶状,或呈葡萄状或息肉状。

外观多呈半透明胶冻状,表面光滑,常有散在大小不一的紫色、暗红和鲜红的出血区,偶有钙化。

瘤体大小可自1cm到15cm,多数在5cm~6cm。

质软而脆,容易破碎,脱落后可引起周围动脉栓塞或脑血管栓塞。

粘液瘤可发生于各个心腔,最常见于左心房,约占75%。

多数肿瘤有瘤蒂与心房壁相连,90%的左房粘液瘤附着于心房间隔卵圆窝处。

瘤体可随心脏的收缩、舒张而活动。

绝大多数为单发肿瘤,但也可为多发,常有家族遗传倾向。

疾病症状粘液瘤的表现主要有:心脏血流动力学紊乱、动脉栓塞和全身表现三个部分。

1.血流动力学紊乱。

心脏粘液瘤体积增大至相当程度,尤其是蒂长有活动度者,可阻塞二尖瓣口,引起血流障碍,产生瓣膜狭窄的症状和体征。

如心悸、气短、端坐呼吸、晕厥、咯血等。

如果这种梗阻为间歇性发作,患者可出现短暂的昏厥,且常与体位的变化有关,部分患者可能会发生猝死。

少数患者由于肿瘤梗阻或瓣叶损伤,而出现二尖瓣或三尖瓣口关闭不全。

肿瘤也可阻塞肺静脉和腔静脉开口,导致肺静脉和腔静脉引流障碍。

2.动脉栓塞的原因可以是肿瘤的碎片,也可能是整个肿瘤随血流漂动,引起体动脉栓塞,息肉状和葡萄状的粘液瘤较易脱落导致栓塞。

50%的体循环栓塞发生在脑血管,引起昏迷、偏瘫、失语等症状。

体循环栓塞还可引起急腹症,肢体疼痛、坏死等。

超声诊断心脏黏液瘤准确性及价值分析摘要:目的:探讨分析超声诊断心脏黏液瘤准确性以及价值。

方法:选取经手术病例证实的35例心脏黏液瘤患者,全部患者应用超声进行诊断,观察超声诊断结果,同时和手术病理结果相比较。

结果:经超声检查诊断,左房黏液瘤和右房黏液瘤分别为25例、5例,左室黏液瘤和右室黏液瘤分别为2例、1例,双房黏液瘤有2例。

和手术病例结果比较,有1例右房黏液瘤漏诊,3例左房内没有蒂瘤体者在手术中发现在房壁外存在狭窄短蒂。

结论:在心脏黏液瘤的临床检查诊断中,应用超声检查诊断,准确性较高,可行性强,在临床中具有应用价值。

关键词:准确性;价值;超声;心脏黏液瘤;诊断在临床中心脏黏液瘤属于一种常见心脏原发良性肿瘤,大部分伴有瘤蒂,在心脏各房以及室腔均能发生,其中以左心房作为常见,所占比例大约为75%[1]。

瘤体能够随着心脏舒张或者收缩而活动,大部分属于单发肿瘤,少数为多发,家族遗传比较显著[2]。

在心脏黏液瘤临床诊治中超声所具作用非常重要,下面笔者就超声诊断心脏黏液瘤准确性以及价值进行分析。

1.资料和方法1.1临床资料所选择的对象资料来源于本院2012年11月-2014年9月收治的35例心脏黏液瘤患者,全部患者均通过手术病理证实,其中有20例患者为女性,15例患者为男性,患者年龄在37-64岁之间,平均年龄为42.3±11.5岁。

病史在3周-7个月,大部分患者活动后出现心功能不全症状,比如心悸或者气短。

1.2方法利用超声诊断仪,设备频率在2.0-3.5MHz之间。

根据超声诊断仪操作要求,取左侧卧位,待患者呼吸平静后实施检查,以多切面形式扫查机体胸骨旁左心室长轴、心底短轴、心尖四腔以及剑突下切面等位置,保证患者肿瘤形态、大小、数量、位置、团块回声、瘤体与瓣膜之间的关系、活动度、心脏继发性改变以及有无瘤蒂等可充分展现。

基于此借助于彩色多普勒观察患者瘤体内血流情况和肺动脉压力,明确瓣膜口有无梗阻或者返流等现象。

心脏黏液瘤的临床与超声特点分析

目的对心脏黏液瘤的临床特点和超声特点进行分析,为临床诊治心脏黏液瘤提供可供参考的指导意见。

方法于2008年1月~2015年1月,在我院及外院学习期间追踪心脏黏液瘤病例中,随机选取50例心脏黏液瘤患者进行回顾性分析。

结果①临床特点:50例心脏黏液瘤患者的肿瘤性质均为良性,其中有39例患者的黏液瘤分布于左心房,有9例患者的黏液瘤分布于右心房,2例患者的黏液瘤分布于右心室;女性患者的比例高于男性,且多发生于51~60岁;临床症状以胸闷气促、低热、心悸、头晕、晕厥为主,部分患者未出现明显的症状。

②超声特点:超声图像可见云雾状的光团回声波,回声波会随着心动周期的改变而改变,回声信号较强且不均匀,肿瘤边界清晰且不规则。

③手术治疗效果:经手术治疗后,50例患者的临床症状均得到有效缓解,并顺利出院,其住院时间为8~15 d,平均为(11.62±2.37)d;术后随访发现,患者均未出现复发。

结论心脏黏液瘤多发生于女性人群,好发部位为左心房,经心脏超声检查可准确诊断;一旦确诊,应立即进行手术切除治疗,具有显著的效果。

标签:心脏黏液瘤;临床特点;超声特点

心脏黏液瘤是一种较为常见的心脏肿瘤,其发病率较高,因此,临床上应对其进行早诊断、早治疗[1]。

本文分析了心脏黏液瘤的临床特点和超声特点,现整理分析如下。

1资料与方法

1.1一般资料于2008年1月~2015年1月,在我院及外院学习期间追踪心脏黏液瘤病例中,随机选取50例心脏黏液瘤患者进行回顾性分析,其中男性患者13例,女性患者37例,年龄21~79岁,平均年龄为(53.45±1

2.78)岁;23例患者的肿瘤形态为球状,21例患者的肿瘤形态为乳头状,5例患者的肿瘤形态为分叶状,1例患者的肿瘤形态为葡萄状。

经患者知情同意,将其纳入此次研究。

1.2研究方法对这50例患者的临床资料进行回顾性分析总結,对其临床特点进行分析;对患者进行心脏超声检查,观察其心脏超声影像图,对超声图像中的回声信号强弱、肿瘤边界清晰度等进行观察;所有患者均于外院采取手术方法对肿瘤进行切除,并对其手术治疗效果进行跟踪观察。

1.3统计学处理在SPSS17.0软件中录入数据,并进行处理。

计数资料表示为[n(%)],进行χ2检验。

当P<0.05时,表示数据间差异具有统计学意义。

2结果

2.1临床特点分析50例心脏黏液瘤患者的肿瘤性质均为良性,其中有39例患者的黏液瘤分布于左心房,所占比例为78%,有9例患者的黏液瘤分布于右心房,所占比例为18%,2例患者的黏液瘤分布于右心室,所占比例为4%;女性

患者有37例,所占比例为74%,男性患者有13例,所占比例为26%,女性患者的比例高于男性(P<0.05);21~30岁有1例,31~40岁有4例,41~50岁有13例,51~60岁有29例,60岁以上有3例,多发生于51~60岁这个年龄阶段;临床症状以胸闷气促、低热、心悸、头晕、晕厥为主,有9例患者未出现明显的症状,42例患者出现明显的胸闷气促症状,39例患者出现低热症状,32例患者出现心悸症状,25例患者出现头晕症状,18例患者出现晕厥。

2.2超声特点分析超声图像可见云雾状的光团回声波,回声波会随着心动周期的改变而改变,回声信号较强且不均匀,肿瘤边界清晰且不规则。

2.3手术治疗效果经外院手术治疗后,跟踪随访发现,50例患者的临床症状均得到有效缓解,并顺利出院,其住院时间为8~15 d,平均为(11.62±2.37)d;术后对患者进行了3~6个月的随访发现,患者均未出现复发。

3讨论

心脏黏液瘤是一种常见的心脏肿瘤,在原发性心脏肿瘤中占有40%的比例,是一种最为常见的原发性良性心脏肿瘤,主要包括心房黏液瘤、心室黏液瘤[2]。

心脏黏液瘤的临床表现较为多样、复杂,通常取决于肿瘤分布的位置、肿瘤形态、肿瘤大小等情况[3]。

心脏黏液瘤发展到后期,其瘤体表面碎片脱落容易引发动脉栓塞,如脑栓塞,对患者的生命安全构成威胁[4]。

本研究发现,50例心脏黏液瘤患者的肿瘤性质均为良性,其中有39例患者的黏液瘤分布于左心房,有9例患者的黏液瘤分布于右心房,2例患者的黏液瘤分布于右心室,这提示我们在临床诊断时应加强对心房部位的检测;女性患者的比例高于男性,且多发生于51~60岁这个年龄阶段;临床症状以胸闷气促、低热、心悸、头晕、晕厥为主,部分患者未出现明显的症状。

心脏超声是诊断心脏黏液瘤的首选方法,通过对心脏黏液瘤的团块形状、回声波以及活动情况进行观察,来判断黏液瘤的位置[5]。

本次研究中选取的心脏黏液瘤患者的超声图像可见云雾状的光团回声波,回声波会随着心动周期的改变而改变,回声信号较强且不均匀,肿瘤边界清晰且不规则。

及时有效的治疗是降低心脏黏液瘤死亡率的关键,心脏黏液瘤患者一旦被确诊为心脏黏液瘤后,应立即进行手术治疗,通过手术对瘤体进行切除,避免肿瘤对心脏瓣膜和动脉血管造成压迫而导致肺栓塞、脑栓塞的发生[6]。

本次研究结果显示,经手术治疗后,50例患者的临床症状均得到有效缓解,并顺利出院,其住院时间为8~15 d,平均为(11.62±2.37)d,术后随访发现,患者均未出现复发。

但在手术过程中还需注意以下几点:在对血管进行离断前,切忌对心房进行引流,可能会造成对心脏的挤压,不利于肿瘤完整性的保持;在切除瘤体的同时,还应将瘤蒂附着的房间隔切除,使用生理盐水进行冲洗,避免残留的黏液瘤出现复发。

综上所述,心脏黏液瘤多发生于女性人群,好发部位为左心房,经心脏超声

检查可准确诊断;一旦确诊,应立即进行手术切除治疗,具有显著的效果。

参考文献:

[1]张智旸,程中伟,张抒扬,等.心脏黏液瘤的临床与超声特点[J].中华心血管病杂志,2012,40(7):597-600.

[2]刘建英,张真路.心脏黏液瘤149例临床及病理分析[J].临床与实验病理学杂志,2013,29(6):680-682.

[3]杨海燕.心脏黏液瘤的临床与超声特点[J].现代养生,2015,31(9):77.

[4]何霞,季军,令文萍,等.左心房原发性黏液瘤14例临床病理分析[J].诊断病理学杂志,2013,20(7):394-396.

[5]吴颜,吴美,邵晓明,等.32例心脏黏液瘤的临床与超声特点分析[J].大家健康(下旬版),2015,31(8):73-74.

[6]权晓强,程兆云,赵健,等.外科治疗心脏黏液瘤30例临床分析[J].中西医结合心脑血管病杂志,2012,10(2):244.。