关于肌周皮细胞瘤

- 格式:doc

- 大小:30.00 KB

- 文档页数:3

血管外周细胞瘤及其相关肿瘤的病理诊断赖日权;王卓才【摘要】@@ 血管外周细胞瘤(haemangiopericytoma,HPC)包括多种不同类型的肿瘤,表现为各种薄壁分支状血管的结构,过去被诊断的病例可能较大一部分为孤立性纤维性肿瘤(solitary fihrous tumour,SFT)及其形态相似的肿瘤.目前多数专家认为HPC不能定义为一种独立性病变,但WHO 2002年版软组织和骨肿瘤病理学与遗传学分类中仍保留HPC的诊断名称,认为其是一种罕见病变[1],应与具有血管周上皮样细胞分化的肿瘤(PEComa)区别开来.【期刊名称】《临床与实验病理学杂志》【年(卷),期】2012(028)006【总页数】5页(P595-599)【关键词】软组织肿瘤;血管外周细胞瘤;鉴别诊断【作者】赖日权;王卓才【作者单位】广州军区总医院病理科,广州,510010;广州军区总医院病理科,广州,510010【正文语种】中文【中图分类】R738.6作者单位:赖日权,男,硕士,主任医师。

Tel:(020)36653943,E-mail:*******************.cn血管外周细胞瘤(haemangiopericytoma,HPC)包括多种不同类型的肿瘤,表现为各种薄壁分支状血管的结构,过去被诊断的病例可能较大一部分为孤立性纤维性肿瘤(solitary fihrous tumour,SFT)及其形态相似的肿瘤。

目前多数专家认为HPC不能定义为一种独立性病变,但WHO 2002年版软组织和骨肿瘤病理学与遗传学分类中仍保留HPC的诊断名称,认为其是一种罕见病变[1],应与具有血管周上皮样细胞分化的肿瘤(PEComa)区别开来。

HPC极为罕见,多数发生于中年女性,好发于深部软组织如盆腔、腹膜后,肢体近端和肢带部位少见,脑膜也可以发生(称之为脑膜血管周细胞瘤)。

眼观:一般为局限性肿物,大小不等,直径5~15 cm,切面呈黄褐色,常有出血但无坏死。

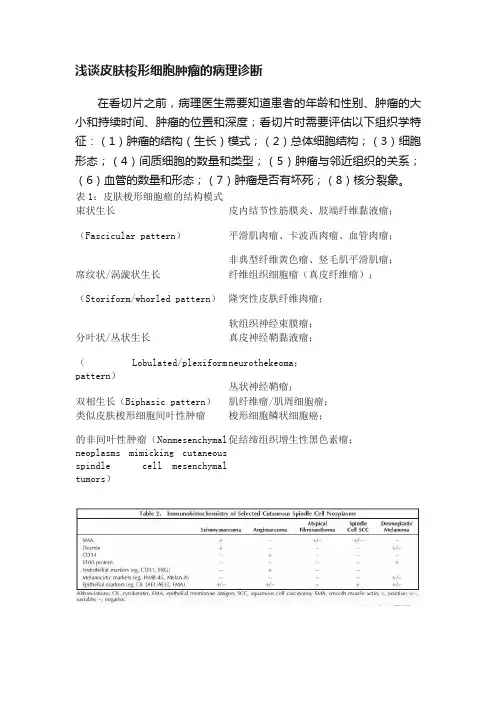

浅谈皮肤梭形细胞肿瘤的病理诊断在看切片之前,病理医生需要知道患者的年龄和性别、肿瘤的大小和持续时间、肿瘤的位置和深度;看切片时需要评估以下组织学特征:(1)肿瘤的结构(生长)模式;(2)总体细胞结构;(3)细胞形态;(4)间质细胞的数量和类型;(5)肿瘤与邻近组织的关系;(6)血管的数量和形态;(7)肿瘤是否有坏死;(8)核分裂象。

表1:皮肤梭形细胞瘤的结构模式束状生长 (Fascicular pattern ) 皮内结节性筋膜炎、肢端纤维黏液瘤; 平滑肌肉瘤、卡波西肉瘤、血管肉瘤;非典型纤维黄色瘤、竖毛肌平滑肌瘤;席纹状/涡漩状生长(Storiform/whorled pattern ) 纤维组织细胞瘤(真皮纤维瘤); 隆突性皮肤纤维肉瘤;软组织神经束膜瘤;分叶状/丛状生长(Lobulated/plexiform pattern )真皮神经鞘黏液瘤; neurothekeoma ;丛状神经鞘瘤;双相生长(Biphasic pattern ) 肌纤维瘤/肌周细胞瘤;类似皮肤梭形细胞间叶性肿瘤 的非间叶性肿瘤(Nonmesenchymal neoplasms mimicking cutaneousspindle cell mesenchymaltumors )梭形细胞鳞状细胞癌;促结缔组织增生性黑色素瘤;图1. 结节性筋膜炎:低倍视野显示真皮内出现境界不清的病变(A);病变显示均匀的梭形细胞呈束状,核逐渐变细(B);图2. 肢端纤维黏液瘤:在左第五趾甲下上有一隆起肿块(A);在纤维黏液样基质内,淡染梭形细胞呈随机或松散的束状排列(B);图3. 竖毛肌平滑肌瘤:左上臂有多个粉红色或棕色的小丘疹(A);病变由类似于立毛肌的平滑肌细胞束组成(B)。

图4. 皮肤平滑肌肉瘤:低倍镜下显示真皮内有一个界限不清的浸润性肿瘤向皮下延伸(A);瘤细胞束状排列,核细长、钝端,胞质嗜酸性,可见核不典型性和核分裂(B);图5. 卡波西肉瘤:肿瘤由呈束状排列的一致的梭形细胞组成,中间的狭缝或筛孔含有红细胞,可见胞质内透明球(箭头所示)(A);瘤细胞HHV8核染色阳性(B);图6. 血管肉瘤:低分化血管肉瘤显示梭形肿瘤细胞呈实性和束状生长模式,局部可见吻合血管(A);瘤细胞弥漫表达CD31(B);图7. 非典型纤维黄色瘤梭形细胞变异型:低倍镜下显示局限于真皮的边缘清楚的外生肿瘤。

腺样囊性癌。

本例肿瘤细胞Ki 67增殖指数相对较高,热点处为50%,亦表明肿瘤细胞的高增殖活性,可能提示该患者的预后较差。

以往文献报道,乳腺经典型ACC(22 6%)及具有基底细胞样特征的乳腺实体型腺样囊性癌(12 5%)中存在MYB NFIB融合基因[3],本例FISH检测也发现肿瘤细胞内的MYB NFIB基因融合,但这种基因融合在乳腺癌中与临床预后的相关性尚不明确,有待更多病例的积累。

鉴别诊断:(1)基底细胞样型乳腺癌,与具有基底细胞样特征的乳腺实体型腺样囊性癌相比其组织学分级高,核分裂象多见,呈推挤性边缘及实体型生长,实性生长,无腺样结构,可见地图样坏死。

免疫表型:ER、PR、HER 2均阴性,但CK5/6、CK14或EGFR阳性,而本例EGFR阴性,CK5/6、CK14仅表达于真性腺腔的腺上皮细胞。

两者的预后及治疗方案不同,因此应注意鉴别。

(2)原发或转移性神经内分泌癌(小细胞癌),乳腺原发的神经内分泌癌罕见,首先需排除转移。

其组织学形态与免疫表型结果与肺小细胞癌相似,鉴别主要依赖于免疫表型检测,神经内分泌癌Syn、CgA均阳性,可资鉴别。

(3)实性乳头状癌,为界限较清楚的实性结节,肿瘤细胞间有纤细的纤维血管轴心。

细胞形态温和,常产生细胞内/外黏液,免疫组化指标CgA、Syn和CD56呈不同程度阳性,ER、PR强阳性。

以上特点与具有基底细胞样特征的乳腺实体型腺样囊性癌均有差异。

(4)浸润性筛状癌,虽然都具有基底细胞样形态,但与具有基底细胞样特征的乳腺实体型腺样囊性癌有两种腺腔相比,浸润性筛状癌其筛孔为真性腺腔,细胞核级较低,染色质细腻。

免疫组化指标ER、PR均强阳性,而本例ER、PR、HER 2均阴性,可资鉴别。

(5)淋巴瘤或转移性癌,形态学及免疫组化检测有助于鉴别。

参考文献:[1] ShinSJ,RosenPP.Solidvariantofmammaryadenoidcysticcar cinomawithbasaloidfeatures:astudyofninecases[J].AmJSurgPathol,2002,26(4):413-420.[2] 周若骥,胡春燕,喻 林,等.具有基底细胞样特征的乳腺实体型腺样囊性癌的临床病理学观察[J].中华病理学杂志,2012,41(12):803-807.[3] D’AlfonsoTM,MosqueraJM,MacDonaldTY.MYB NFIBgenefusioninadenoidcysticcarcinomaofthebreastwithspecialfocuspaidtothesolidvariantwithbasaloidfeatures[J].HumPathol,2014,45:2270-2280.[4] FoschiniMP,RizzoA,DeLeoA,etal.Solidvariantofadenoidcysticcarcinomaofthebreast:acaseserieswithproposalofanewgradingsystems[J].IntJSurgPathol,2016,24(2):97-102.[5] MastropasquaM,MaioranoE,PruneriG,etal.Immunoreactivityforc kitandp63asanadjunctinthediagnosisofadenoidcysticcarcinomaofthebreast[J].ModPathol,2005,18:1277-1282.[6] 刘新丽,陈 昊,王 巧,等.乳腺腺样囊性癌临床病理学特征及生物学行为[J].临床与实验病理学杂志,2019,35(7):829-831.[7] FukuokaK,HirokawaM,ShimizuM,etal.Basaloidtypeadenoidcysticcarcinomaofthebreast[J].APMIS,1999,107:762-766.·国外期刊文摘·头颈部伴GLI1基因改变的间叶性肿瘤:具有独特组织学特征并潜在有远处转移的病理实体XuB,ChangK,FolpeAL,etal.Headandneckmesenchy malneoplasmswithGLI1genealterations:apathologicentitywithdistincthistologicfeaturesandpotentialfordistantmetasta sis.AmJSurgPathol,2020.[Epubaheadofprint] 具有GLI1基因融合或扩增的软组织肿瘤最近被描述为一种独特的病理实体,具有明确的恶性风险。

网络出版时间2020-5-2017:19 网络出版地址:http://kns.cnki.net/kcms/detail/34.1073.R.20200520.1453.033.html·病例报道·原发性血管内肌周皮细胞瘤1例徐 瑾,赵紫琴关键词:肌周皮细胞瘤;血管内;原发性;病例报道中图分类号:R732 2 文献标志码:B 文章编号:1001-7399(2020)05-0614-02doi:10.13315/j.cnki.cjcep.2020.05.033接受日期:2020-02-18基金项目:天津医院科技基金(TJYY1609)作者单位:天津市天津医院病理科,天津 300211作者简介:徐 瑾,女,副主任医师。

E mail:xuajin511@163.com 患者女性,54岁,10年前无明显诱因出现间断性右髋部疼痛,加重3年,行贴膏药、针灸等治疗,无明显减轻。

专科检查:右大腿近端外侧略肿胀,局部压痛及叩击痛明显,局部皮肤无发红、无破溃、皮温不高、无异常静脉怒张及动脉搏动。

右下肢肌力正常。

影像学表现:MRI示右股骨大转子外侧皮下、肌间富血供结节影,考虑良性病变;B超示肿物为实性、低回声结节,边界清楚,内部血流信号较丰富。

患者入院后完善相关检查及术前准备,在硬膜外麻醉下行“肿物切除术”,术中切开大腿阔筋膜张肌显露股外侧肌肉和臀大肌之间的间隙,达大转子外侧,肿物易于分离,完整切除肿物后送病理检查。

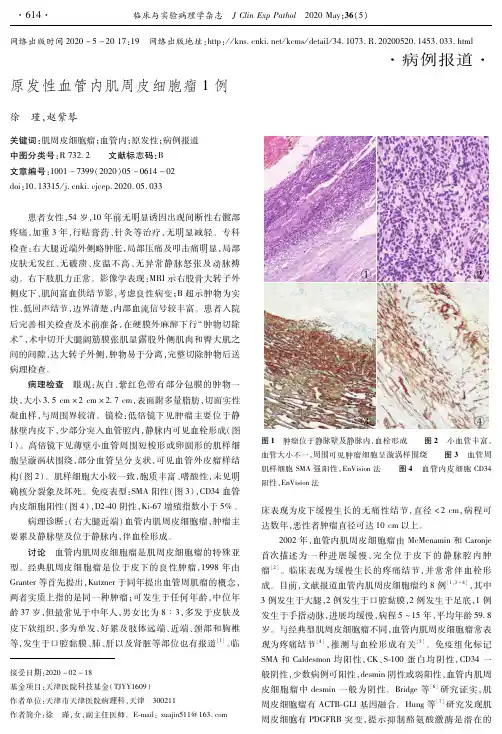

病理检查 眼观:灰白、紫红色带有部分包膜的肿物一块,大小3 5cm×2cm×2 7cm,表面附多量脂肪,切面实性凝血样,与周围界较清。

镜检:低倍镜下见肿瘤主要位于静脉壁内皮下,少部分突入血管腔内,静脉内可见血栓形成(图1)。

高倍镜下见薄壁小血管周围短梭形或卵圆形的肌样细胞呈漩涡状围绕,部分血管呈分支状,可见血管外皮瘤样结构(图2)。

肌样细胞大小较一致,胞质丰富、嗜酸性,未见明确核分裂象及坏死。

鼻腔球周皮细胞瘤一例鄢开胜1,康子威1,王丽君2,徐尔东1,吕梅1,刘妍1大连医科大学附属第一医院耳鼻咽喉科1、放射科2,辽宁大连116011【关键词】球周皮细胞瘤;鼻腔;鼻腔肿瘤;诊断;病例报道【中图分类号】R739.62【文献标识码】D【文章编号】1003—6350(2020)13—1764—02·病例报道·doi:10.3969/j.issn.1003-6350.2020.13.036通讯作者:刘妍,E-mail:******************球周皮细胞瘤(Glomangiopericytoma ,GPC)是一种间叶源性肿瘤,主要来源于鼻腔或鼻窦。

既往称为鼻腔鼻窦血管外皮细胞瘤,占鼻腔鼻窦肿瘤不到0.5%[1]。

我科2019年曾收治1例,现报道如下:1病例简介患者,女性,65岁,2019年8月26日因“间断性鼻塞伴头痛9个月”以“左鼻腔肿物”收治入院。

既往高血压史18年,目前规律口服降压药物治疗,入院常规血压检测为142/85mmHg (1mmHg=0.133kPa);窦性心动缓10余年;冠心病3年,已停用阿司匹林4个月。

余全身体格检查未见异常。

专科检查:外鼻无畸形,鼻前庭皮肤无糜烂,双侧下鼻甲肥大,鼻中隔轻度不规则偏曲,左侧鼻腔中鼻道可见息肉样肿物。

鼻窦CT 示:左侧窦口鼻道复合体阻塞,左侧额窦、上颌窦、筛窦黏膜增厚,骨质未见明显破坏,左侧上中鼻甲显示不清,鼻中隔偏曲,左侧鼻腔见低密度影(图1)。

2019年8月28日于全麻下行鼻内镜下鼻腔肿物切除术,术中见左侧鼻腔息肉样肿物,来源于中鼻道,左中鼻甲吸收。

术中快速冰冻病理诊断:左侧鼻腔梭形细胞瘤。

光镜下见组织被覆纤毛柱状上皮,上皮下见大量梭形细胞增生,细胞呈长杆状,性质温和,呈编织状排列,有丰富的血管,瘤细胞无异型,间质可有胶原纤维形成。

免疫组化结果:Actin +,CD34+,SMA +,HMB -45+,Ki -67+3%,CD117-,CK -,Desmin -,melan -A -,S -100-。

鼻腔鼻窦球周皮细胞瘤1例及文献复习

郭硕;陆兆屹;崔昕燕;许万云;殷敏

【期刊名称】《中国耳鼻咽喉颅底外科杂志》

【年(卷),期】2024(30)2

【摘要】鼻腔鼻窦球周皮细胞瘤(sinonasal glomangiopericytoma,GPC)是一类起源于血管内皮细胞与基膜之间的周细胞的边缘性低度恶性肿瘤,表现为血管周围肌样分化~([1])。

该肿瘤较为罕见,在鼻腔鼻窦肿瘤中占比不到0.5%~([2])。

且因其临床表现缺乏特异性,易造成误诊漏诊,需病理检查确诊。

现报道GPC1例,并结合相关文献资料,进一步阐述其临床特点,为该病的诊治提供参考。

1临床资料患者,男,57岁,因间断性左侧鼻腔出血3个月于2023年10月25日至我院门诊就诊。

【总页数】4页(P50-53)

【作者】郭硕;陆兆屹;崔昕燕;许万云;殷敏

【作者单位】南京医科大学第一附属医院江苏省人民医院耳鼻咽喉科

【正文语种】中文

【中图分类】R739.62

【相关文献】

1.误诊为血管外皮细胞瘤的鼻腔鼻窦恶性肿瘤1例及文献复习

2.鼻腔鼻窦型血管外皮细胞瘤1例报告并文献复习

3.鼻腔鼻窦球周皮细胞瘤12例临床病理分析

4.鼻腔鼻窦型血管外皮细胞瘤1例报道并文献复习

5.鼻腔及鼻窦成釉细胞瘤4例并文献复习

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

皮肤表皮细胞瘤的分子机制探究皮肤表皮细胞瘤是一种常见的恶性肿瘤,主要发生在人体皮肤表皮细胞中。

根据统计数据显示,每年全球新发皮肤表皮细胞瘤的患者数量高达200万。

尽管目前已经有了许多关于皮肤表皮细胞瘤的基础研究,但是其分子机制仍然是目前科学界亟待研究的课题。

一、皮肤表皮细胞瘤的基础知识皮肤表皮细胞瘤是一种由皮肤上皮组织中的基底细胞分化成的恶性肿瘤,也就是常说的基底细胞癌(BCC)。

该疾病的特点是肿瘤细胞的生长和扩散相对缓慢,但是容易侵犯周围组织器官,给患者带来严重的身体疼痛和功能损害。

目前,皮肤表皮细胞瘤的发病原因尚未完全明确,但是已经发现了与该疾病相关的遗传因素和环境因素。

二、皮肤表皮细胞瘤的发病机制1.遗传因素皮肤表皮细胞瘤的发病与遗传因素密切相关。

研究表明,该疾病的发生与许多基因有关,其中最重要的是野生型TP53和PTCH基因突变。

TP53基因突变是皮肤表皮细胞瘤发生的重要原因之一,研究表明约70%的BCC患者中均存在p53基因的携带突变。

此外,PTCH基因也是导致皮肤表皮细胞瘤发生的另一个关键基因。

PTCH基因突变会导致Hedgehog信号通路过度激活,从而促进皮肤表皮细胞的生长和繁殖。

2.环境因素皮肤表皮细胞瘤的发生与日晒和紫外线辐射等环境因素密切相关。

长期受紫外线辐射会导致皮肤组织中的DNA损伤和细胞凋亡,从而增加基底细胞癌的风险。

此外,污染和化学品也会增加体内对皮肤表皮细胞瘤的风险,如煤焦油、沥青、石墨、石棉、染料和苯类等。

三、皮肤表皮细胞瘤的病理生理学皮肤表皮细胞瘤细胞形态多变,组织结构分化程度不一。

病理学表明,该疾病早期细胞体积小,核体积小,核染色体均匀排列,胞浆丰富;而进入晚期后,细胞体积增大,胞浆稀薄,核染色体变形,有时会出现核袋等。

此外,皮肤表皮细胞瘤患者组织中的血管也表现出多样性,复杂分支的血管壁形成“棉絮状”或“蜗牛状”样,有时呈透明膜形态,加上细胞假包膜,形容像瘤细胞团,常出现血管内皮细胞和白细胞浸润,形成血管内皮下侵犯。

一、命名不统一造成文献检索和理解困难,尤其是对非病理专业的医生Myopericytoma的中文名称有肌性血管周细胞瘤、血管周细胞瘤、血管周肌细胞瘤、肌周皮细胞瘤、血管外皮细胞瘤。

Pericyte中文为周皮细胞,pericytoma中文为周皮细胞瘤。

在WHO 2013年第4版软组织和骨肿瘤分类(Classification of Tumours of soft Tissue and Bone,WHO,2013,4th Edition)有专门一章(第六章)介绍周皮细胞瘤[Pericytic (perivascular) tumors]其下列有血管球瘤(Glomus tumors)、肌周细胞瘤包括肌纤维瘤(Myopericytoma including myofibroma)、血管平滑肌瘤(Angioleiomyoma)。

在这一章介绍的ICD-O编码中,myopericytoma 为8824/0;myofibroma为8824/0;myofibromatosis为8824/1。

在这一章的前言中,有这样的描述:肌周细胞瘤过去称之为血管外皮细胞瘤(haemangiopericytoma)或孤立性肌纤维瘤。

肌纤维瘤和肌纤维瘤病(myofibromatosis)也被称之为婴儿型血管外皮细胞瘤。

如果用血管周细胞瘤检索中文文献,则会有许多文章。

我原先用的是省医病理报告中的周皮细胞/周皮细胞瘤查找维普,只有两个病例报告,是关于鼻腔和血管的,大概的意思是:①鼻腔球周皮细胞瘤(glomangiopericytomar)即球血管外皮细胞瘤,是一种少见的中间型或低度恶性软组织肿瘤,其同义词有鼻窦血管外皮瘤、鼻窦型血管外皮瘤、鼻窦血管外皮瘤样肿瘤等;②血管周皮细胞瘤按其生物学特可分为良性和恶性,临床表现无特异性。

至于“用pericytomar查找PUBMED,没有看到有价值的文献。

”是因为我开始对这个病不熟悉,将pericytoma写成了pericytomar,一个字母的误差造成了检索失败,可见做学问不认真不行。

前纵隔恶性肌周皮细胞瘤1例柳计强;刘春洁;王建强;穆学涛【期刊名称】《中国介入影像与治疗学》【年(卷),期】2017(014)007【总页数】1页(P429)【关键词】前纵隔;恶性肌周皮细胞瘤;体层摄影术,X线计算机【作者】柳计强;刘春洁;王建强;穆学涛【作者单位】新乡医学院,河南新乡453000;中国人民武装警察部队总医院磁共振科,北京 100039;新乡医学院,河南新乡453000;新乡医学院第三附属医院病理科,河南新乡 453000;中国人民武装警察部队总医院磁共振科,北京 100039【正文语种】中文【中图分类】R730.262;R814.42患者男,52岁,因“胸闷、胸痛、咳嗽1周,加重1天”入院。

体格检查:右侧肺部叩诊为浊音。

实验室检查无异常。

胸部CT平扫:右前纵隔见类圆形软组织肿块,边界清晰,密度不均,内见大片低密度影(CT值13 HU)及结节状略高密度影(CT值38 HU),大小124 mm×81 mm×98 mm;增强后病变呈不均匀中等强化,内见小血管穿行,病变与周围结构分界清楚,心脏受压左移(图1);右侧胸腔积液伴右肺不张。

CT诊断:前纵隔软组织肿物,考虑来源于胸腺,侵袭性胸腺瘤可能性大。

患者行CT引导下纵隔穿刺活检术,镜下见肿瘤组织由圆形至梭形的肌样细胞组成,围绕在脉管系统周围,呈同心圆状生长(图2),诊断为间叶源性梭形细胞恶性肿瘤;免疫组化结果显示:Bcl-2(+),P53(+),Ki-67(+80%),Vim(+),CD34(部分+),Desmin(-),S-100(-),SMA(-)。

形态学结合免疫组化,最终诊断为恶性肌周皮细胞瘤。

讨论恶性肌周皮细胞瘤是一种来源于间叶组织的梭形细胞恶性肿瘤,由卵圆形、梭形细胞构成,围绕脉管系统生长。

发病原因尚不明确,可能与外伤、长期使用皮质类固醇激素、妊娠及高血压等有关。

任何年龄均可发病,40~60岁中老年人常见。

下颌下区肌性周细胞瘤1例

马赛;安峰;商炜娜;张利

【期刊名称】《口腔医学研究》

【年(卷),期】2014(30)9

【摘要】肌性周细胞瘤(myopericytoma)是WHO(2002)新提出的一类软组织肿瘤,目前国内对颌面部的肌性周细胞瘤的报道很少。

笔者在工作中遇到1例下颌下区肌性周细胞瘤,现报道如下。

患者,男,16岁,以左侧下颌下腺慢性炎症伴导管结石收入院。

【总页数】1页(P902-902)

【关键词】下颌下区;细胞瘤;肌性;软组织肿瘤;导管结石;慢性炎症;下颌下腺;颌面部【作者】马赛;安峰;商炜娜;张利

【作者单位】河北北方学院附属第一医院口腔科

【正文语种】中文

【中图分类】R739.81

【相关文献】

1.睫状体肌性周细胞瘤一例 [J], 蔡蓉蓉;陈荣家;钱江;袁一飞

2.恶性肾血管周细胞瘤误诊为肾血管平滑肌脂肪瘤 [J], 朱华平;李立宇;陶志兴;王波

3.阴茎肌性周细胞瘤一例报告 [J], 姜振明;郝书琪;刘涛;孙志熙;孔垂泽

4.MRI纹理分析对鉴别孤立性纤维性肿瘤/血管周细胞瘤与血管瘤型脑膜瘤的临床

价值 [J], 张烁; 程敬亮; 王程程; 张勇

5.肌性血管周细胞瘤临床病理观察 [J], 王璐;王哲;黄高昇;王娟红;张伟平;王文清;李袁飞;王

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

皮肤肌上皮细胞瘤

王雷;高天文

【期刊名称】《临床皮肤科杂志》

【年(卷),期】2010()12

【摘要】报告1例皮肤肌上皮细胞瘤。

患儿女,12岁。

鼻部丘疹2年,偶尔疼痛,无其他自觉症状。

组织病理检查示真皮内边界光滑的黏液性结节。

增生的肿瘤细胞散在分布或呈细条索状,部分细胞呈典型的浆细胞样形态。

免疫组化结果显示抗细胞角蛋白单克隆抗体1(AE1)/AE3、Cam5.2、细胞角蛋白7、波形蛋白和S-100蛋白阳性,结蛋白、肌动蛋白、平滑肌肌动蛋白、上皮膜抗原和癌胚抗原均阴性。

结合组织病理及免疫组化特点诊断为皮肤肌上皮细胞瘤。

【总页数】3页(P762-764)

【关键词】肌上皮细胞瘤;皮肤

【作者】王雷;高天文

【作者单位】第四军医大学西京医院全军皮肤病研究所

【正文语种】中文

【中图分类】R758.6

【相关文献】

1.腮腺肌上皮细胞瘤1例 [J], 刘凤英;孙芳印

2.涎腺肌上皮细胞瘤2例报告 [J], 王旭霞

3.血铁质沉积性皮肤纤维瘤和动脉瘤性皮肤纤维瘤的皮肤镜检查:6例报道 [J],

Zaballos; P.; Llambrich; A.; Ara; M.

4.原发性皮肤黏液癌中肌上皮细胞的存在提示其皮肤起源 [J], Qureshi

H.S.;Salama M.E.;Chitale D.;M.W. Lee;牛新武

5.肌上皮细胞和肌上皮瘤 [J], 王鸿雁

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

一、命名不统一造成文献检索和理解困难,尤其是对非病

理专业的医生

Myopericytoma的中文名称有肌性血管周细胞瘤、血管周细胞瘤、血管周肌细胞瘤、肌周皮细胞瘤、血管外皮细胞瘤。

Pericyte中文为周皮细胞,pericytoma中文为周皮细胞瘤。

在WHO 2013年第4版软组织和骨肿瘤分类(Classification of Tumours of soft Tissue and Bone,WHO,2013,4th Edition)有专门一章(第六章)介绍周皮细胞瘤[Pericytic (perivascular) tumors]其下列有血管球瘤(Glomus tumors)、肌周细胞瘤包括肌纤维瘤(Myopericytoma including myofibroma)、血管平滑肌瘤(Angioleiomyoma)。

在这一章介绍的ICD-O编码中,myopericytoma 为8824/0;myofibroma为8824/0;myofibromatosis为8824/1。

在这一章的前言中,有这样的描述:肌周细胞瘤过去称之为血管外皮细胞瘤(haemangiopericytoma)或孤立性肌纤维瘤。

肌纤维瘤和肌纤维瘤病(myofibromatosis)也被称之为婴儿型血管外皮细胞瘤。

如果用血管周细胞瘤检索中文文献,则会有许多文章。

我原先用的是省医病理报告中的周皮细胞/周皮细胞瘤查找维普,只有两个病例报告,是关于鼻腔和血管的,大概的意思是:①鼻腔球周皮细胞瘤(glomangiopericytomar)即球血管外皮细胞瘤,是一种少见的中间型或低度恶性软组织肿瘤,其同义词有鼻窦血管外皮瘤、鼻窦型血管外皮瘤、鼻窦血管外皮瘤样肿瘤等;②血管周皮细胞瘤按其生物学特可分为良性和恶性,临床表现无特异性。

至于“用pericytomar查找PUBMED,没有看到有价值的文献。

”是因为我开始对这个病不熟悉,将pericytoma写成了pericytomar,一个字母的误差造成了检索失败,可见做学问不认真不行。

二、文献中相关的描述

血管周细胞瘤

血管周细胞瘤,又称血管外皮细胞瘤,是较为少见的软组织肿瘤。

血管周细胞瘤是起源于血管外皮细胞的血管瘤,1942 年由Stout和Murray首次命名并报道。

约占全部软组织肉瘤的3 %~5%,全部血管瘤的1 %。

它可发生于身体的任

何部位,最常见下肢及腹膜后。

约15 %~30 %的血管周细胞瘤出现在头颈部,其中5 %发生于鼻腔及鼻窦区域。

血管周细胞瘤的性质根据病史、肿瘤大小、有无出血、坏死及细胞异形性、有丝分裂活动、细胞核分裂相分为良性、临界恶性和恶性。

发生于鼻腔鼻窦的血管周细胞瘤恶性程度最低,5 年生存率约为88 %,其复发率及转移率分别为18 %~25 %和4. 2 %~5 %,其他部位血管周细胞瘤的转移率为12 %~60 %,复发多由于手术切除不彻底所致。

核分裂相< 2 或3/10HPF,提示预后良好,> 4/10HPF 则预后不佳,易复发及转移。

应终身随访。

有认为,诊断恶性血管周肌细胞瘤,除了要有典型血管周肌细胞瘤的特点外,至少应包括细胞明显异形,坏死和出血,核分裂象大于15 /10HPF,或者见明确的肿瘤转移。

鉴别诊断包括血管外皮瘤、肌纤维瘤、血管球瘤等。

(1)血管外皮瘤: 肿瘤细胞梭形、圆形,胞质不明显,沿血管分布,血管大小不一,常呈鹿角状,血管周围有玻璃样变,有时可有脂肪分化。

网状纤维围绕单个细胞,肿瘤细胞CD34阳性,偶尔结蛋白阳性。

许多肿瘤(至少10多种)可以有血管外皮瘤图像。

比如滑膜肉瘤、纤维组织细胞瘤、间叶性软骨肉瘤、孤立性纤维瘤、平滑肌肉瘤、内膜样间质瘤、幼年性纤维肉瘤等。

免疫组织化学和超微结构不支持其向周细胞分化。

在WHO 分类中,血管外皮瘤与孤立性纤维性肿瘤归在一起,认为孤立性纤维瘤与血管外皮瘤、巨细胞血管纤维瘤和脂肪样血管外皮瘤都在形态上有交叉。

( 2)肌纤维瘤:常有梭形细胞,多结节状生长,呈肌样分化,胞质红染,部分斑点样变,另外的区域细胞丰富不成熟,细胞围绕血管呈血管外皮瘤样图像,而围绕血管同心圆排列的特征不明显,形成所谓婴儿性肌纤维瘤,可出现钙化和缺血性坏死。

本瘤常发生于2岁以下,也可发生于成人。

可以多发,称为肌纤维瘤病。

可发生于头颈部等浅部软组织,也可位于深部软组织,如内脏器官。

(3)血管球瘤: 大部分血管周肌细胞瘤发生于四肢远端,而血管球瘤大多发生在浅表软组织,常有疼痛史,典型的血管球瘤为肿瘤细胞片状排列,被大小不一的血管分隔,有的细胞巢器官样或上皮样;球血管瘤则类似海绵状血管瘤,周围有少数瘤细胞;而有的血管球瘤向平滑肌转化,称为球血管肌瘤,此时与血管周肌细胞瘤形态上重叠。

一般来说,典型的血管球瘤细胞小,单一,圆形,胞质空,界限清楚,似有一层基底膜样物质,瘤细胞呈巢状排列围绕血管,而肌周细胞围绕血管葱皮样排列的不明显,且梭形细胞在血管球瘤中少见,只是在球血管肉瘤时才出现。

诊断恶性

血管球瘤需要肿块> 2 cm,有不典型核分裂象和明显的核异型性。

血管周细胞肿瘤传统上是由血管球瘤和血管外皮细胞瘤组成。

血管球瘤是一种认识清楚的疾病,而血管外皮细胞瘤作为一种独立的疾病还未被大家接受,因为在多种不同类型的肿瘤中可见到血管外皮细胞瘤样血管生长模式。

肌周细胞瘤代表的是最近认识的一种具有血管外皮细胞瘤样血管构型的疾病单元。

与血管周细胞瘤近似的描述(几段文字的背景介绍并不一致)

Granter 等于1998 年报道了一组肿瘤,这组肿瘤的形态特点与血管外皮瘤相互重叠,他们将其分为 3 类,根据各自的不同形态分别命名为成人婴儿型肌纤维瘤病(infantile-type myofibromatosis) 、血管球外皮细胞瘤(glomangiopericytoma) 和肌性血管周细胞瘤(myopericytoma) 。

这些肿瘤的形态与1942 年Stout描述的血管外皮瘤(hemangiopericytoma) 较为接近。

最初描述的肌纤维瘤病是发生在儿童的多中心型病变,而在成人发生这种病变时大部分为单个肿瘤,极少数病例出现复发。

血管周肌细胞瘤:1996年Requena等提出用血管周肌细胞瘤一词来描述成人肌纤维瘤,1998 年Granter等详细描述了24例具有血管周围肌样分化的肿瘤,命名为血管周围肌瘤( perivascularmyomas) ,在2002 年WHO软组织与骨肿瘤病理学和遗传学分类中正式定名为血管周肌细胞瘤。

血管周肌细胞瘤(myopericytoma)是一种良性的血管周细胞来源的肿瘤, 2002年WHO软组织与骨肿瘤病理和遗传学分类将其正式命名,认为它是与血管外皮瘤不同的独立疾病。

它的形态特征为肌样肿瘤细胞围绕血管呈同心圆样生长。

它与肌纤维瘤、血管平滑肌瘤和所谓幼年性血管外皮瘤的形态有类似之处。

该肿瘤少见,而恶性血管周肌细胞瘤更为罕见。