腹主动脉旁炎性肌纤维母细胞瘤1例

- 格式:doc

- 大小:23.00 KB

- 文档页数:2

Advances in Clinical Medicine 临床医学进展, 2023, 13(10), 15891-15895Published Online October 2023 in Hans. https:///journal/acmhttps:///10.12677/acm.2023.13102221胆囊炎性肌纤维母细胞瘤1例张晓菡1,王晓艳2,熊浩1*1长江大学附属第一医院放射科,湖北荆州2长江大学附属第一医院病理科,湖北荆州收稿日期:2023年9月11日;录用日期:2023年10月5日;发布日期:2023年10月12日摘要目的:通过病例回顾,提高对胆囊炎性肌纤维母细胞瘤的认识、诊断和治疗。

方法:总结1例经病理证实的胆囊炎性肌纤维母细胞瘤患者的临床资料,并复习相关文献资料。

结果:患者临床表现为右上腹、剑突下隐痛。

CT示胆囊壁增厚,局部可见片状软组织密度影,增强扫描呈中度强化,局部与肝实质界限不清。

MR示胆囊颈部可见类圆形短T2信号影,胆囊底部可见不规则团块状异常信号影,以稍长T1稍长T2信号为主,边界清晰,DWI呈稍高信号影,增强呈明显延迟强化,病灶与邻近肝实质界限不清。

胆囊病灶术后病理确诊为胆囊炎性肌纤维母细胞瘤伴坏死。

结论:胆囊炎性肌纤维母细胞瘤属于良性肿瘤,其在胆囊中的发生率极低,临床表现不典型,影像学缺乏特异性,确诊仍依赖于病理。

手术为其主要的治疗方法,但易复发,因此应加强对其随访。

关键词炎性肌纤维母细胞瘤,胆囊,CT,MRIA Case Report of InflammatoryMyofibroblastic Tumor of the GallbladderXiaohan Zhang1, Xiaoyan Wang2, Hao Xiong1*1Department of Radiology, The First Affiliated Hospital of Yangtze University, Jingzhou Hubei2Department of Pathology, The First Affiliated Hospital of Yangtze University, Jingzhou HubeiReceived: Sep. 11th, 2023; accepted: Oct. 5th, 2023; published: Oct. 12th, 2023AbstractObjective: To improve the understanding, diagnosis and treatment of inflammatory myofibroblas-*通讯作者。

纤维母细胞性网状细胞肿瘤的临床病理学特征分析王志敢;朱德茂;赵林;谢晋予;罗海军;练亿香【摘要】目的分析纤维母细胞性网状细胞肿瘤的临床病理学特征.方法对1例淋巴结纤维母细胞性网状细胞肿瘤的临床资料进行回顾性分析,同时结合相关文献进行复习.结果患者左侧颈部肿块间歇性增大3年.取左侧颈部淋巴结活检.光镜下淋巴结结构破坏,可见异型肌纤维母细胞样细胞呈条束状、席纹状排列,瘤细胞呈卵圆形、梭形,胞质粉染,边界不清,空泡状核,见1~3个小核仁,核分裂偶见(平均10/10HPF),可见病理性核分裂像.免疫组织化学结果:瘤细胞Vim、α-SMA、Desmin、CD68弥漫强阳性;Calponin、S100弱阳性,Ki-67阳性率约20%,余抗体LCA、CD20、CD3、AE1/AE3、EMA、CD30、CD15、CD1α、HMB45、MelanA、CD34、ALK、CD21和CD35阴性.结论纤维母细胞性网状细胞肿瘤极为罕见,其生物学行为很难判断.临床上需与滤泡及交指状树突细胞肿瘤等鉴别.【期刊名称】《实用癌症杂志》【年(卷),期】2013(028)005【总页数】3页(P492-494)【关键词】纤维母细胞性网状细胞肿瘤;病理诊断;鉴别诊断;免疫组化【作者】王志敢;朱德茂;赵林;谢晋予;罗海军;练亿香【作者单位】410004,长沙市中心医院病理科;410004,长沙市中心医院病理科;410004,长沙市中心医院病理科;410004,长沙市中心医院病理科;410004,长沙市中心医院病理科;410004,长沙市中心医院病理科【正文语种】中文【中图分类】R733.1纤维母细胞性网状细胞肿瘤(fibroblastic reticular cell tumor,FRCT)是1种极为罕见的非淋巴细胞(即网状细胞)来源的低度恶性肿瘤[1]。

与文献中所报道的“细胞角蛋白阳性的间质网状细胞肿瘤”可能是同一类肿瘤[2]。

好发于青年和成人[1],多发于淋巴结,可发生于软组织、纵隔和脾脏[1-2]。

黏液炎性纤维母细胞性肉瘤一例

徐作佼;高素美;王振华;李惠;曹哲;徐陶陶;孙怡

【期刊名称】《中国麻风皮肤病杂志》

【年(卷),期】2022(38)12

【摘要】患者,女,69岁。

左大腿红色斑块、结节伴瘙痒、疼痛2年。

皮肤科查体:多个大小不一红色斑块、结节,质地较硬,基底深在,与周围组织界限不清,融合成片,大小约8.5 cm×11.0 cm,有压痛。

组织病理学示:皮下梭形细胞肿瘤,奇异型核多见,局部病理性核分裂像,伴多量淋巴浆细胞浸润,可见间质粘液变性。

免疫组化染色:Vimentin(+)、CD68(大部分+)、SMA(+),Ki-67指数(75%)。

诊断:黏液炎性纤维母细胞性肉瘤。

【总页数】3页(P895-897)

【作者】徐作佼;高素美;王振华;李惠;曹哲;徐陶陶;孙怡

【作者单位】潍坊市人民医院皮肤科;潍坊市人民医院病理科

【正文语种】中文

【中图分类】R73

【相关文献】

1.黏液炎性纤维母细胞肉瘤与结节性腱鞘炎的相关意义

2.肢端黏液炎性纤维母细胞性肉瘤

3.额部黏液炎性纤维母细胞性肉瘤1例

4.黏液炎性纤维母细胞性肉瘤合并脊柱旁转移病例的分析

5.上皮样炎性肌纤维母细胞肉瘤:一种炎性肌纤维母细胞瘤侵袭性腹腔内亚型伴有ALK核膜和核周表达

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

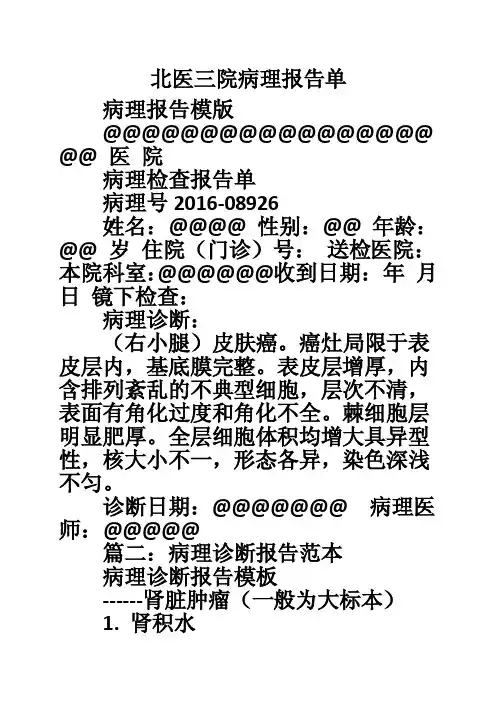

北医三院病理报告单病理报告模版@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@ 医院病理检查报告单病理号2016-08926姓名:@@@@ 性别:@@ 年龄:@@ 岁住院(门诊)号:送检医院:本院科室:@@@@@@收到日期:年月日镜下检查:病理诊断:(右小腿)皮肤癌。

癌灶局限于表皮层内,基底膜完整。

表皮层增厚,内含排列紊乱的不典型细胞,层次不清,表面有角化过度和角化不全。

棘细胞层明显肥厚。

全层细胞体积均增大具异型性,核大小不一,形态各异,染色深浅不匀。

诊断日期:@@@@@@@ 病理医师:@@@@@篇二:病理诊断报告范本病理诊断报告模板------肾脏肿瘤(一般为大标本)1. 肾积水(左/右侧)肾脏肾盂及肾盏粘膜慢性炎,大部分粘膜上皮脱失,固有膜内纤维组织增生,肾实质萎缩,肾间质内纤维组织增生伴慢性炎细胞浸润,结合临床及大体检查所见,符合肾积水之改变。

2. 肾脏良性肿瘤(左/右侧)肾脏上极/中/下极(前面/后面)(被膜下/皮质区/髓质区/肾门区)肾腺瘤,嗜酸细胞腺瘤,后肾性腺瘤,血管平滑肌脂肪瘤,……,肿瘤大小为××cm,周围肾组织未见著变。

免疫组化染色示:瘤细胞CK8( ), CK18( ), Vimentin( ), SMA( ),S-100( ), HMB45( ), Ki-67(+ %),Leu7( ), EMA( )。

胶质铁染色()。

3. 肾细胞癌(左/右侧)肾脏上极/下极/中部(前面/后面)(被膜下/皮质区/髓质区/肾门区)经典型肾细胞癌(透明细胞型/颗粒细胞型),乳头状肾细胞癌,嫌色性肾细胞癌,集合管癌,肾髓质癌,多囊性肾细胞癌,肉瘤样癌……。

肿瘤大小为××cm,侵犯/未侵犯肾被膜,侵犯/未侵犯肾盂,累及/未累及肾脂肪囊,累及/未累及肾上腺,肾静脉内见/未见癌栓,输尿管断端未见/见肿瘤,肾周围淋巴结内未见/见转移癌(/ )。

免疫组化染色示:瘤细胞CD10( ), CK8( ), CK18( ), Vimentin( ),SMA( ), S-100( ), HMB45( ),Ki-67(+ %)。

腹部肿块的超声诊断腹部肿块为临床常见病症,由于腹部范围广,器官多,结构复杂,且空间大,病变可远离原发器官,所以容易造成临床诊断困难。

第一部分腹部解剖一、腹腔范围:上起膈顶(第五肋),下至盆底。

前:前腹壁(腹直肌、锥状肌)。

后:后腹壁(腰大肌、腰方肌、脊柱)。

侧壁:三对扁平肌(腹外斜肌、腹内斜肌、腹横肌)二、腹部分区及主要器官(九分法)两横线:双肋弓最低点和双侧髂前上棘两纵线:双侧腹股沟韧带中点划一垂直线。

三、断面解剖第二部分腹部肿块的检查方法一、查前准备1.禁食8~12小时,排空胃,充盈胆囊,必要时禁脂餐,饮水300~500ml。

2.排空大便,必要时灌肠。

3.适当充盈膀胱。

二、体位:仰卧:常用体位,用于全腹扫查和左右对比;侧卧:查肝脏右后叶、双肾及肾上腺肿块,了解肿块移动情况;半坐位:用于饮水后,了解肿块与胃和胰腺的关系;俯卧位:查腹膜后肿块,了解肿块与胃的关系;站立位:了解内脏下垂程度。

三、探查方法1.先了解病史、临床检查情况,发现肿块的部位、大小、活动、压痛等,最好自行先触诊;2.重点查肿块部位,再扩大范围,查肿块与邻近脏器的关系(1)声束垂直扫向肿块范围(2)加压扫查:观察前后径的变化,硬度及真假肿块的鉴别(3)十字交叉:观察肿块形态,以区分球形或长条状(4)对比扫查:对称部位左右对比,除外假性肿块。

手法要点:腹壁、腹膜—-较轻;腹腔、腹膜后-—轻重压相结合四、诊断步骤1.确定有无肿块真性肿块假性肿块形态固定,图像清晰易变,边界不清加压形态不变或变化很小可消失十字交叉近球体长条状对比肿块部出现两侧对称*常见腹部假性肿块:腰大肌、脊柱、左肝前腹膜外脂肪、骶骨岬、肠道内粪便、粘连的肠管、腹主动脉等。

2.判断肿块的物理性质:囊性、实质性、混合性、含气性(1)囊性:单纯性囊肿:如卵巢囊肿、先天性胆总管囊肿伴薄间隔的多房性囊肿:如卵巢多房性囊肿伴厚间隔的多房性囊肿:卵巢皮样囊肿复杂性囊肿:卵巢乳头状囊肿。

断和鉴别诊断(类似研究未见报道,文中包括了我院诊照分析。

孥翼警别诊登篓竺_.孽至垫孥堂雪神经源性肿瘤的结果系统认识、诊断与鉴别诊断提供参考。

一…材料与方法搜集1996年8月~2009年9月经手术病理证实的腹膜后神经源性肿瘤43例。

男26例,女17例。

年龄4~76岁,平均39岁。

腹痛19例,高血压15例,背痛12例,下肢运动减弱9例,下肢感觉下降6例,腹泻2例,呕吐1例。

体检发现9例,其他检查偶然发现4例。

术前分别经单层和多层螺旋CT双期或者三期扫描,双期扫描12例,三期扫描31例。

CT机型:单层螺旋CT(GEhighspeed,USA),多层螺旋CT(Marconi80004层,Holland;SiemensSensation16层,Siemensdefinition128层,Germany;GEVCT64层,USA)。

CT扫描层厚5~10mm,间隔5~10mm,螺距为1~1.2。

双期扫描:CT平扫+静脉期增强。

静脉期扫描延迟时间:单层螺旋CT70S,多层螺旋CT80S。

三期扫描:平扫+动脉期+静脉期。

动脉期延迟时间30s(单层螺旋CT)或者33s(多层螺旋CT),静脉期扫描延迟时间与前述静脉期相同。

静脉内团注选用非离子型对比剂优维显或欧乃派克(300mgI/m1),于肘前静脉注射,剂量1.5~2.0ml/kg,注射流率2~3ml/s。

复习CT扫描结果并和手术病理作州I:1顾性对43个病例中良性神经鞘瘤19例(图1),神经纤维瘤2例(图2),恶性神经鞘瘤7例(图3);副神经节瘤9例,其中良性8例(图4),恶性1例(图5),神经母细胞瘤4例(图6),节细胞神经瘤2例(图7)。

28例神经鞘膜来源肿瘤中(图1~3)神经鞘瘤26例,神经纤维瘤2例。

26例神经鞘瘤中实性9例,囊实性12例,囊性5例。

肿瘤实体部分由较高密度的细胞密集区(AntoniA区)和较低密度的细胞稀疏区(AntoniB区)构成L43。

doi:10.3969/j.issn.1002-7386.2019.23.042病例报告儿童腹部肿瘤术后肠套叠手术治疗1例孟德光㊀韩炜㊀秦红㊀王焕民作者单位:071000㊀河北省保定市儿童医院肿瘤外科(孟德光)ꎻ首都医科大学附属北京儿童医院肿瘤外科(韩炜㊁秦红㊁王焕民)㊀㊀ʌ关键词ɔ㊀腹部肿瘤术ꎻ儿童ꎻ肠套叠ʌ中图分类号ɔ㊀R574.3㊀㊀ʌ文献标识码ɔ㊀A㊀㊀ʌ文章编号ɔ㊀1002-7386(2019)23-3678-03㊀㊀相对成人而言ꎬ儿童肠道肿瘤发病率极低ꎬ多以实性器官为主ꎬ所以涉及肠道手术操作并不为主ꎬ但术后肠套叠(postoperativeintussusceptionꎬPOI)却时有发生ꎬ并且以腹膜后区域肿瘤手术后并发肠套叠较为常见ꎬ占20%左右[1]ꎮ然而回顾性分析我院2017以来年收治的儿童肿瘤患者中ꎬPOI也可发生在如肝肿瘤等腹腔肿瘤术后ꎮ故术后肠套叠的病因需要深入从肠套叠和肠梗阻的病因角度综合考虑ꎮ为此ꎬ本文将我院发生的1例POI汇报如下ꎬ以探讨分析ꎮ1㊀临床资料㊀㊀患者ꎬ男ꎬ2岁ꎬ诊断为左侧肾上腺神经母细胞瘤4期ꎬ多发骨转移化疗后ꎮ手术为左侧肾上腺神经母细胞瘤切除+左侧肾脏切除+腹膜后淋巴结清扫术ꎬ术中腹主动脉及其分支血管穿行ꎬ伴周围广泛淋巴结转移ꎬ肿瘤侵犯左侧左侧肾蒂血管严重ꎬ术中切除左侧肾脏ꎮ手术持续8.5hꎬ术中出血30mlꎬ输血1单位(术前贫血)ꎮ术后第2天胃肠减压210mlꎬ腹胀明显ꎬ无排气排便ꎬ右下腹有压痛ꎬ无反跳痛ꎬ腹腔引流30mlꎮ影像学检查结果:B超:回盲部套入9cmꎬ回肠套入结肠ꎬ目前鞘壁血运障碍ꎬ系膜内多发小囊性无回声ꎬ不除外系膜血肿ꎬ游离腹水2.5cmꎮ血液检查K+3.45mmol/LꎬCa2+1.7mmol/Lꎮ肠套叠发生在术后3dꎬ保守治疗无效后ꎬ行手术手法复位ꎬ术中见腹腔内淡黄色清亮液体ꎬ量约100mlꎬ回盲部包块ꎬ长约15cmꎬ回结型肠套叠ꎬ套入肠管鞘部水肿增厚ꎬ局部肠管血运尚好ꎮ㊀㊀术前无反复肠套叠病史ꎬ喂养过程无异常记录ꎬ无腹型紫癜㊁肠道淋巴瘤㊁炎性肠病等肠道病史ꎬ围手术期无病毒感染历史ꎬ疫苗注射历程正常ꎮ诊断为左肾母细胞瘤1例ꎮ手术方式为左瘤肾根治性切除+淋巴结清扫术ꎮ不同于常规手术后情况ꎬ患儿术后2天出现肠梗阻症状ꎬ术后早期保留胃管时表现为胃肠减压量增多ꎬ腹胀㊁呕吐㊁无排气排便ꎮ影像学B超发现肠套叠而非普通肠梗阻ꎬX片表现为不全肠梗阻ꎬ但复查后逐渐趋于完全ꎬ有手术指征ꎮ经禁食水㊁补液㊁解痉等保守治疗后无效ꎬ行剖腹探查术ꎬ术中发现:回 ̄结型肠套叠ꎬ套叠头较松弛ꎬ鞘与套入部之间有粘连ꎬ肠壁血运尚可ꎬ无明显水肿ꎬ肠管无坏死ꎬ行手法复位成功解套ꎬ腹腔内少量膜性粘连ꎬ但未见原手术部位直接粘连肠管造成肠套叠ꎬ系膜血运良好ꎬ不同于常见急症肠套叠ꎬ未见套叠肠管的淋巴滤泡增生和明显的周围淋巴结肿大ꎮ关腹后第3天肠道功能即恢复ꎬ腹胀缓解ꎬ自行排便ꎬ随访时未发生再套ꎮ见图1㊁2ꎮ图1㊀术后肠套叠继发回盲部远端结肠扩张ꎬ梗阻趋于完全图2㊀肠套叠继发完全性肠梗阻ꎬ盆腔致密ꎬ腹胀严重2㊀讨论㊀㊀肠套叠是儿童肠梗阻形成的重要原因之一ꎬ是儿童外科常见急腹症ꎮ通常是指由于某段肠管及其肠系膜套入邻近肠腔内而引起的肠梗阻疾病[2]ꎮ相对成人而言ꎬ肠套叠病例多发于儿童ꎬ约占总人群肠套叠病例总数的90%~95%[3]ꎬ同时又以2岁以下婴儿为主ꎬ约占80%以上[4]ꎬ4~10月龄的婴儿为高发年龄[5]ꎮ根据病因肠套叠可分为原发性肠套叠和继发性肠套叠ꎮ多数小儿肠套叠原因不明ꎬ约占95%ꎬ将其归属于原发性肠套叠ꎬ而另外5%左右多由器质性病变或因素引起ꎮ肠套叠是婴幼儿最常见的急腹症之一ꎬ其典型的临床表现包括腹痛(哭闹)㊁呕吐㊁血便和腹部包块[6ꎬ7]ꎮ诊断或治疗不及时直接影响治疗效果ꎬ甚至可能引起并容易发生肠穿孔㊁肠坏死及腹膜炎等严重并发症ꎬ甚至危及生命[8ꎬ9]ꎮ㊀㊀目前肠套叠发病原因尚不十分明确ꎬ目前普遍认为原发性肠套叠与解剖学因素㊁饮食改变㊁胃肠激素㊁病毒感染等有关[10ꎬ11]ꎮ关于解剖因素ꎬ有学者认为儿童盲肠2岁前约有89%可移动[12]ꎮ儿童回盲部较游动加之该区淋巴组织丰富ꎬ往往存在淋巴滤泡增生ꎬ腹部大型手术术后这种状况尤其明显ꎬ加之肠内容停留时间较长ꎬ炎症或其他因素刺激后易发生充血㊁水肿㊁淋巴结肿大ꎻ肠蠕动时可牵拉肠壁形成肠管运动速度不均衡ꎬ引起肠套叠的发生ꎮ饮食因素也是重要原因之一ꎮ本文病例年龄2岁不等ꎬ术后长期禁食水ꎬ可造成肠道功能紊乱ꎬ而继发肠套叠ꎮ胃肠激素也是肠套叠病因中重要的环节之一ꎮ外科手术ꎬ特别是肿瘤外科手术麻醉时间长ꎬ胃管长时间在胃内停留ꎬ术中难以察觉的缺氧状态ꎬ可能导致胃肠黏膜的缺血缺氧表现ꎬ甚至形成应激性溃疡ꎬ在肿瘤术后咖啡色胃液非常常见ꎬ同时合并胃肠激素的分泌紊乱ꎬ机械及激素水平异常的多重刺激可能继发肠套叠ꎮ㊀㊀肠梗阻是腹部外科比较常见的术后并发症ꎮ术后肠套叠是病因之一ꎮ回顾我院2017年腹部肿瘤手术共98台ꎬ发生POI2例ꎬ发病率为2.04%ꎬ高于非专科儿童医院的POI(0.29%)ꎬ但低于儿童肿瘤专科医院(2.2%~16%)[13ꎬ14]ꎮ这种变化可能是因为肿瘤专科医院的手术规模和术前化疗深度较大有一定关系ꎮ另外通常腹膜后肿瘤的切除术ꎬ例如神经母细胞瘤和肾母细胞瘤ꎬ其术后有较高的POI发生率ꎮ还有一些特定疾病ꎬ如Hirschsprung病和胃食管反流ꎬ其POI发病率较高[15]ꎮ㊀㊀本例患儿为左侧肾母细胞瘤ꎬ目前单侧肾母细胞瘤通常需要行瘤肾根治性切除+腹膜后淋巴结清扫ꎬ左侧肾母细胞瘤清扫范围常常在腹主动脉旁㊁肠系膜上动脉水平至髂血管分叉水平ꎬ此例患儿手术时间短ꎬ术中肿瘤侵犯结肠系膜严重ꎬ肠系膜下动脉及腹主动脉下段穿行瘤体ꎬ术后出现肠套叠原因可能与肠系膜主供血管刺激相关ꎬ术后肠管蠕动紊乱所致ꎮ结合最近手术经验和近年来腹膜外科领域方面文献ꎬ术中对腹膜的解剖操作ꎬ使得腹膜面积缺失或缩小ꎬ继发回盲部游离ꎬ对肠管有序蠕动的控制力下降ꎬ从而出现肠套叠ꎮ而左侧腹膜后肿瘤的解剖ꎬ虽然未触及右下腹膜区域ꎬ但腹膜附着后腹壁的整体张力方向受到了影响ꎬ以及肠管与去腹膜化后的腹壁生物摩擦力的改变ꎬ均可能继发局部微粘连和节段性肠管运动失衡ꎬ最终出现肠套叠ꎮ这些间接因素的影响结果可能尚不足以导致绞窄性肠套叠的发生ꎬ但可以解释本文患儿POI术中肠管血运较好㊁均未做切除吻合的良性临床结局ꎮ我们在临床中也发现过一些腹膜后肿瘤术后一过性的松散肠套叠病例ꎬ均自行缓解ꎬ考虑以上机械因素起主要作用ꎬ对于腹膜后肿瘤手术中对肠管骚扰较大者ꎬ有学者建议使用全小肠支撑管ꎬ避免术后再发生粘连梗阻ꎬ继发肠瘘[16]ꎮ㊀㊀本例POI均发生在术后2周内ꎮ所以如肿瘤患儿手术时间长㊁术中对于肠系膜支配血管或肠管有侵扰ꎬ术中可常规探查肠管有无套叠发生ꎬ如术后短期内出现胃肠减压增多㊁腹胀㊁无排气排便等情况ꎬ应高度警惕肠套叠的发生ꎮ㊀㊀目前儿童肿瘤发病年龄小ꎬ我院就诊患儿腹部肿瘤手术较大ꎬ手术时间长ꎬ术后恢复相对缓慢一些ꎬ但如手术方式与胃肠无关ꎬ通常术后1~2d即出现排气㊁排便ꎬ腹部软ꎬ肠鸣音恢复ꎬ此时即可拔除胃管㊁饮水ꎬ后逐渐过度至正常饮食ꎬ如患儿术后3d仍未有排气㊁排便ꎬ腹胀㊁肠鸣音弱或高调肠鸣音ꎬ胃液引流多ꎬ颜色深ꎬ需要警惕肠梗阻可能ꎬ早期梗阻性肠梗阻更为常见ꎬ如肠套叠㊁局部压迫梗阻或肠管内疝等ꎬ需要警惕ꎬ早期处理更利于患儿得到及时的治疗ꎬ避免肠管出现坏死㊁穿孔㊁腹膜炎及感染性休克等ꎻ我院4例患儿中ꎬ均有腹胀㊁胃肠减压增多ꎬ无排气排便表现ꎬ一旦确诊肠套叠ꎬ及时予以手法复位ꎻ患儿术后恢复时间短ꎬ伤口未完全愈合ꎬ肠套叠套入肠管较长ꎬ本例患儿保守无效后及时予以手术复位ꎬ术中套叠均手法复位ꎬ未切除肠管ꎬ术后恢复良好ꎮ㊀㊀术后急性肠梗阻表现通常需要影像学支持ꎬ同时可以在一定程度上区分梗阻的类型ꎬ便于制定更好的治疗方案ꎮ本例患儿诊断均依靠超声检查ꎬ辅以腹平片确定梗阻表现ꎬ术中证实患儿为肠套叠ꎬ因此ꎬ影像学检查的选择需依据各医院辅助科室水平来决定ꎮ㊀㊀小儿腹部肿瘤术后肠套叠是一种少见的并发症ꎬ术后早期诊断较困难ꎬ应保持警惕ꎬ如患儿手术时间长ꎬ术中对肠系膜血管或肠管侵扰范围广ꎬ术后出现持续腹胀㊁胃肠减压增多㊁无排气排便或果酱样大便表现ꎬ听诊肠鸣音亢进ꎬ需结合辅助检查除外肠套叠ꎻ对此ꎬ我们建议首选超声检查ꎬ腹部超声不仅可以确定肠梗阻的存在ꎬ而且还可以辨别梗阻的部位和可能的原因ꎬ此外ꎬ超声检查可以观察局部肠管血运情况及肠套叠肠管情况ꎬ对于临床制定治疗方案起到重要作用ꎻ松散小肠套叠有自行复位可能ꎬ因此ꎬ如患儿为松散小肠套叠ꎬ腹胀症状逐渐缓解ꎬ胃肠减压量逐渐减少ꎬ可密切监测超声ꎬ观察套叠情况ꎬ如果保守治疗效果不佳ꎬ应积极手术ꎮ早期诊断和干预对于POI的成功治疗至关重要ꎮ参考文献1㊀LinkeFꎬEbleFꎬBergerS.Postoperativeintussusceptioninchildhood.PediatrSurgIntꎬ1998ꎬ14:175 ̄177.2㊀覃立龙.儿童肠套叠的流行病学特征和发病影响因素的研究进展.当代医药论丛ꎬ2017ꎬ15:24 ̄25.3㊀ReijnenHꎬJootenHꎬDeoerH.Diagnosisandtreatmentofadultintussuception.AmericanJournalofSurgeryꎬ1989ꎬ158:25.4㊀MandevilleKꎬChienMꎬWillyerdFAꎬetal.Intussusception:Clinicalpresentationsandimagingcharacteristics.Pediatricemer ̄gencycareꎬ2012ꎬ28:842 ̄844.5㊀WHO(2002)Acuteintussusceptionininfantsandchildren.Incidenceꎬclinicalpresentationandmanagement:aglobalperspective.Geneva:WorldHealthOrganization.DocumentWHO/V&B/02.19.1 ̄98.6㊀吴晔明主译.肠套叠.小儿外科学.第6版(下卷).北京:北京大学医学出版社ꎬ2008.1339 ̄1368.7㊀鲍晶ꎬ邹金海ꎬ张庆峰.小儿原发性肠套叠RIA测定胃动素的临床意义ꎬ2017ꎬ39:1549 ̄1551.8㊀廖伟敏ꎬ张凌武.小儿急性肠套叠76例临床分析.中国普通外科杂志ꎬ2001ꎬ10:565 ̄566.9㊀杨军.小儿急性肠套叠的诊断与治疗.山西大同大学学报(自然科学版)ꎬ2011ꎬ27:51 ̄53.10㊀宋翠萍ꎬ吕凯声ꎬ陈莹ꎬ等.胃泌素水平与小儿急性肠套叠病因关系的研究.临床儿科杂志ꎬ2001ꎬ19:229 ̄231.11㊀赵长安ꎬ李仲智ꎬ杨永弘ꎬ等.病毒感染与肠套叠关系的研究进展.国外医学(流行病学传染病学分册)ꎬ2004ꎬ31:52 ̄54.12㊀廖亚平主编.儿童解剖学.第1版.上海:上海科学技术出版社ꎬ1987.185.13㊀TurkyilmazZꎬSonmezKꎬDemirogullariBꎬetal.Postoperativeintussusceptioninchildren.ActaChirBelgꎬ2005ꎬ105:187 ̄189.14㊀SleeboomCSꎬAronsonDC.PostoperativeintussusceptiondeVriesinchildren.BrJSurgꎬ1999ꎬ86:81 ̄83.15㊀CohenMDꎬBakerMꎬGrosfieldJLꎬetal.Post ̄operativeintussusceptioninchildrenwithneuroblastoma.BrJRadiolꎬ1982ꎬ55:197 ̄200.16㊀罗成华ꎬ苗成利.腹膜后肿瘤的手术治疗策略与新趋势.中国普外基础与临床杂志ꎬ2016ꎬ23:257 ̄259.(收稿日期:2019-05-16)(上接3677页)合基因检测技术可以明确诊断TSCꎮ尽管产前诊断可以帮助早期诊断ꎬ降低TSC患儿的出生率ꎬ但是基于该病不规则性显性遗传特点ꎬ产前诊断需结合家族史ꎬ超声及核磁检查ꎬ并做好知情同意ꎮ目前TSC基因检测可应用于胚胎植入前诊断ꎬ对有TSC家族史及不孕不育夫妇提供了帮助ꎬ避免了TSC患儿的出生ꎮ分子遗传学技术不断在发展ꎬ期待新技术㊁新方法为更多家庭提供帮助ꎮ㊀㊀综上所述ꎬ本研究分析了1个少见的TSC1基因无义突变c.749T>G(p.L250X)ꎬ同时对患儿母亲行产前诊断ꎬ为此类疾病的认识及进一步产前诊断提供了临床依据ꎮ参考文献1㊀DiMarioFJJrꎬSahinMꎬEbrahimi ̄FakhariD.Tuberoussclerosiscomplex.PediatrClinNorthAmꎬ2015ꎬ62:633 ̄648.2㊀CabanCꎬKhanNꎬHasbaniDMꎬetal.Geneticsoftuberoussclerosiscomplex:implicationsforclinicalpractice.ApplClinGenetꎬ2016ꎬ10:1 ̄8.3㊀IslamMPꎬRoachES.Tuberoussclerosiscomplex.HandbClinNeurolꎬ2015ꎬ132:97 ̄109.4㊀Wataya ̄KanedaMꎬUemuraMꎬFujitaKꎬetal.Tuberoussclerosiscomplex:Recentadvancesinmanifestationsandtherapy.IntJUrolꎬ2017ꎬ24:681 ̄691.5㊀NapolioniVꎬCuratoloP.Geneticsandmolecularbiologyoftuberoussclerosiscomplex.CurrGenomicsꎬ2008ꎬ9:475 ̄487.6㊀CuratoloP.echanistictargetofrapamycin(mTOR)intuberoussclerosiscomplex ̄associatedepilepsy.PediatrNeurolꎬ2015ꎬ52:281 ̄289.7㊀MoaveroRꎬCaraiAꎬMastronuzziAꎬetal.EverolimusAlleviatesObstructiveHydrocephalusduetoSubependymalGiantCellAstrocytomas.PediatrNeurolꎬ2017ꎬ68:59 ̄63.8㊀ChanDLꎬCalderTꎬLawsonJAꎬetal.Thenaturalhistoryofsubependymalgiantcellastrocytomasintuberoussclerosiscomplex:areview.RevNeurosciꎬ2018ꎬ29:295 ̄301.9㊀ZordanPꎬCominelliMꎬCascinoFꎬetal.Tuberoussclerosiscomplex ̄associatedCNSabnormalitiesdependonhyperactivationofmTORC1andAkt.JClinInvestꎬ2018ꎬ128:1688 ̄1706.10㊀CuratoloPꎬMoaveroRꎬdeVriesPJ.Neurologicalandneuropsychiatricaspectsoftuberoussclerosiscomplex.LancetNeurolꎬ2015ꎬ14:733 ̄745.11㊀PalavraFꎬRobaloCꎬReisF.RecentAdvancesandChallengesofmTORInhibitorsUseintheTreatmentofPatientswithTuberousSclerosisComplex.OxidMedCellLongevꎬ2017ꎬ2017:9820181.12㊀MacKeiganJPꎬKruegerDA.DifferentiatingthemTORinhibitorseverolimusandsirolimusinthetreatmentoftuberoussclerosiscomplex.NeuroOncolꎬ2015ꎬ17:1550 ̄1559.(收稿日期:2019-01-15)。

腹主动脉旁炎性肌纤维母细胞瘤1例

1临床资料

患者,男,51岁。

无明显诱因出现中上腹隐痛,伴轻微腹胀3月余。

体检:一般情况可,体温36.5℃,左上腹有深压痛,无肌紧张及反跳痛,肝肾区无扣痛。

入院检查:血常规正常,大便隐血阳性;肠镜提示小肠静脉曲张,考虑肠外组织压迫,胃镜检查、肝肾功能及血常规未见异常。

PET表现:主动脉弓旁、中腹部主动脉旁结节样FDG摄取异常增高,考虑淋巴瘤可能。

CT表现:上腹部腹主动脉及肾动脉周围见一形态不规则软组织块影,大小约9.0cm×3.5cm,上至腹主动脉膈肌裂孔平面,下达第3腰椎下缘平面,密度角均匀,边界清晰,平扫CT值为40Hu,动脉期59 Hu、静脉期69 Hu、延时期CT值78 Hu,有轻度缓慢持续强化,考虑淋巴瘤。

(图1~7)

手术所见:腹腔干平面以下腹主动脉周围有致密灰白色组织,质硬,大小约3.0cm×9.0cm,累及左肾动脉、肾静脉,与血管分界不清,邻近腹主动脉周围有多个质软、肿大淋巴结;肿块不能完全切除。

病理诊断:(腹主动脉旁)炎性肌纤维母细胞瘤;(腹主动脉旁)淋巴结反应性增生。

免疫组化:Actin(平)阳性、S-100阴性、CD68散在阳性。

(图8)

2讨论

炎性肌纤维母细胞瘤(inflammatory myofibroblastic tumor,IMT)又称炎性假瘤、浆细胞肉芽肿、良性肌纤维母细胞瘤、纤维黄色瘤、黏液样错构瘤、炎症性肌纤维组织细胞增生、炎症性纤维肉瘤等,组织来源不明[1]。

世界卫生组织(WHO)将其定义为一种间叶性肿瘤,基本病理改变为细长梭形的肌纤维母细胞和成纤维细胞增生伴不同程度的慢性炎性细胞浸润。

临床可发生于身体不同部位,以肺部多见,肺外常见于青少年或儿童[2]。

IMT大部分起病隐匿,临床表现无明显特异性,表现为肿块、发热、体重减轻、疼痛及贫血等,并且症状随部位而异,肿块大小不一,可以浸润周围器官、组织,不易切除,有复发趋势[3]。

影像学检查有助于明确IMT的部位、大小、范围及血供情况,查阅有关文献,总结其影像学表现:①单发肿块,多发少见,边界清楚呈分叶状;②CT平扫呈较均匀的软组织密度,MRI 呈等或稍长T1信号,等或稍长T2信号,有轻度较均匀强化;③可伴周围淋巴结反应性增生;④肿块对周围器官或组织不同程度的浸润、包裹、压迫。

上述影像表现提示有恶性肿瘤的特性,由于ITM有浸润生长的特点,术后常复发[3,4]。

IMT与腹膜后纤维化鉴别,以及与部分原发性腹膜后肿瘤,如腹膜后淋巴瘤、平滑肌瘤、神经源性肿瘤,转移性肿瘤等鉴别困难。

被文男性患者发病年龄较大,位于腹膜后,其临床表现及相关检查均无典型特点,确诊主要依靠手术病理证实,临床以手术切除治疗为主,并定期随访复查。

参考文献:

[1]赖日权主编.软组织肿瘤病理学[M].北京:人民卫生出版社,1998:229~231.

[2]Bronzino P,Abbo L,Bagnasco F et al. Intra-abdominal inflammatory myofibroblastic pseudotumor:case report and review of the literature[J] . G Chir. 2005 Oct;26(10):362-4

[3]蔡兆根.20例炎症性肌纤维母细胞瘤临床病理分析[J].实用肿瘤杂志,2008. 23(1):39.

[4]唐光才,孙贞超,邱丽华,等.后腹膜炎性肌纤维母细胞瘤1例[J].中国医学影像技术,2005,21(11):1700.。