评中国少年民族乐团的理念与实践

- 格式:doc

- 大小:21.01 KB

- 文档页数:11

艺术实践报告3篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如工作报告、合同协议、心得体会、演讲致辞、规章制度、岗位职责、操作规程、计划书、祝福语、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts, such as work reports, contract agreements, insights, speeches, rules and regulations, job responsibilities, operating procedures, plans, blessings, and other sample texts. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!艺术实践报告3篇【第1篇】钢琴艺术实践报告钢琴艺术实践报告钢琴艺术实践报告一、课题的提出艺术教育不仅能陶冶情操,提高素养,而且有助于开发智力,对于促进孩子全面发展具有不可替代的作用。

中国音乐(季刊)2005年第4期CHINESE MUSIC· 112 ·○ 于 捷 傅利民民族乐队的音响结构观念探索摘 要:在中国漫长的社会历史中,每个时期的民族乐队呈现出不同的时代特征。

本文探讨了民族乐队音响观念的历史演变,从春秋战国时的编钟、编磬乐队的“以众为美,以钜为美”,到秦汉时的相和曲、清商乐的典雅华贵,从隋唐规模庞大的九部乐、十部乐,到近现代融合中西的“吹、打、弹、拉”的民族管弦乐队编制,展示了一幅我国民族乐队发展的波澜壮阔的历史画卷。

接着笔者就民族乐队音响的和谐观与平衡观展开讨论,通过对民族乐器法与大量的民间乐种、创作乐曲的深度分析,认为中国民族管弦乐队发展的前景在于走继承与发展之路,在充分发挥民族民族乐器特性的基础上去追求现代审美的整体和谐,通过“吸收”与“融合”两个阶段达到广采博纳兼收并蓄的目的。

关键词:民族乐队;音响结构观念;和谐观;平衡观中图分类号:J632.6 文献标识码:A 文章编号:1002-9923(2005)04-0112-03收稿日期:2005-06-17作者简介:于 捷(1959- ),男,广东东莞理工学院音乐系主任,副教授。

傅利民(1960- ),男,中国音乐学院音乐教育系教授。

不同历史时期的不同经济、政治 、文化、地理等背景,使每个时期的民族乐队有着不同的时代特征。

就民族乐队的音响结构问题,笔者将从民族乐队音响观念的历史、民族乐队音响的和谐观以及音响的平衡观等方面的问题作进一步探讨。

一、音响观念的历史沿革我国早在几千年前就有乐队存在,随着历史的不断演变,民族乐队也显示出不同时期的音响特点。

在战马嘶鸣、群雄逐鹿、硝烟弥漫的战国时代,列国皆期盼以其强盛的国力和巨大的兵力一统中原,“强”、“巨”成为当时的众望所归,“以众为美,以钜为观”的心理成为大众的审美标准,为帝王歌功颂德的音乐自然倍受影响。

单看于1978年在湖北随县出土的战国曾侯乙墓中的钟鼓乐队就让人震撼不已,其中包括124件乐器,打击乐器有编钟64件、编磬41枚、镛钟1件和建鼓等,弹拨乐器有琴2件、瑟12件,吹管乐器有笙5件、篪2 件、排箫2 件等, 这种规模的乐队在世界音乐发展史上也是极其罕见的。

如何在小学音乐教育中传承与弘扬中国民歌一、中国民歌作为中华文化的重要组成部分之一,是中华文化的传统精髓之一,具有较高的艺术价值和民族特色。

由于历史的变迁和文化的传承,当今很多人对中国民歌的了解甚少。

因此,在小学音乐教育中传承与弘扬中国民歌,不仅是保护我们文化遗产的责任,也是为了让更多的人了解和爱上中国民歌的重要举措。

二、中国民歌在小学音乐教育中的价值与意义1. 增强学生对中华文化的认识在小学音乐教育中传承与弘扬中国民歌,可以帮助学生更好地了解和认识中华文化,进而增强身为中华儿女的认同感和自豪感。

2. 培养学生的审美能力中国民歌具有鲜明的民族特色和艺术魅力,通过学习和欣赏中国民歌,可以培养学生的艺术鉴赏能力和审美能力。

3. 培养学生的团队协作能力中国民歌一般是在群众之间传唱的,唱歌的过程中需要协调唱调、节奏、歌词等多方面的协作,因此,学生在学习中国民歌的过程中,不仅可以培养自己的艺术素养,也可以培养团队合作精神。

三、小学音乐教育中中国民歌的教学方法1. 课堂教学在课堂上运用情境教学法,通过模拟场景,使学生感受到中国民歌的真实情感和表达方式。

同时,在教学中要注重丰富学生的情感体验,让学生体验到中国民歌的情感渲染力。

2. 榜样教学通过丰富的中国民歌音乐会和比赛等活动来榜样化教学,让学生关注中国民歌的知名歌手和音乐家,培养学生对中国民歌的认知和欣赏能力。

3. 细节教学在教学中要注意把握好细节,教授唱歌的基本技能和技巧,这有助于提高学生的音乐素养和技术水平。

同时,在教学过程中也要注重学生的个性培养,让学生表现出自己独特的艺术风格与魅力。

四、小学音乐教育中中国民歌的实践教学1. 拉家常拉家常是中国民歌的一种唱法,是指在不需要工具伴奏的情况下,用自己的口唱出乐曲的声音。

通过拉家常,让学生深入了解中国民歌的唱法和表达方式,同时也帮助学生培养良好的音乐素养和音乐修养。

2. 课本学唱学生在课本中学习各类中国民歌,然后在课堂上进行学唱,让学生逐渐掌握中国民歌的唱法和表达。

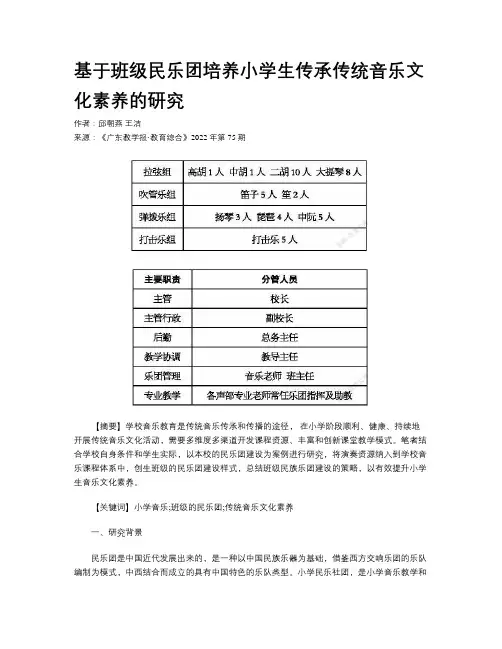

基于班级民乐团培养小学生传承传统音乐文化素养的研究作者:邱朝燕王洁来源:《广东教学报·教育综合》2022年第75期【摘要】学校音乐教育是传统音乐传承和传播的途径,在小学阶段顺利、健康、持续地开展传统音乐文化活动,需要多维度多渠道开发课程资源、丰富和创新课堂教学模式。

笔者结合学校自身条件和学生实际,以本校的民乐团建设为案例进行研究,将演奏资源纳入到学校音乐课程体系中,创生班级的民乐团建设样式,总结班级民族乐团建设的策略,以有效提升小学生音乐文化素养。

【关键词】小学音乐;班级的民乐团;传统音乐文化素养一、研究背景民乐团是中国近代发展出来的,是一种以中国民族乐器为基础,借鉴西方交响乐团的乐队编制为模式,中西结合而成立的具有中国特色的乐队类型。

小学民乐社团,是小学音乐教学和音乐社团的重要组成部分,而民乐社团恰恰成为了音乐课程的一个延伸和扩展,使学生能够更加深刻直观的认识与了解民族音乐。

2022年新课标的提出,对民族音乐文化方面的学习更加重视。

学生通过民乐团的平台来学习民族乐器从而提高民族文化音乐素养。

笔者通过查找知网数据库获取1999年至今的相关论文686篇,其中涉及民乐团146篇,期刊272篇、硕博士论文52篇,其他类型5篇,以及百度查看影音资料和相关国家法规,这些文献研究帮助笔者对我国中小学、少年宫、大学等学校的开展情况作简要了解,为撰写论文提供理论依据,对确定课题目标、内容和问题有着指导和借鉴作用。

从目前情况来看,国内的调查现状主要有以下三点:(一)基于目前国家对义务教育的相关政策2020年10月15日,国务院办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》中提出:将学校美育作为立德树人的重要载体,坚持弘扬社会主义核心价值观,强化中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化教育,引领学生树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观,陶冶高尚情操,塑造美好心灵,增强文化自信。

因此,传承传统音乐文化素养是我们研究的方向和目的。

试论我国民族器乐在现当代社会发展的现状与问题理论研究 ?音乐试论我国民族器乐在现当代社会发展的现状与问题蒋快安广东亚视演艺职业学院广东东莞摘要:民族器乐是我国音乐艺术五大传统艺术形式之一,它历样的教师不少,也只有当民族音乐理论家都能走进民间采风整理史悠久、内涵宏博丰富、风格独特、堪称当今世界上渊源最久的东的时候,我国的民族器乐才能得以更好地发现,才能更好的被人方音乐文化。

在当代社会,深入认识民族器乐的发展现状和民族器们所认识。

而中国音乐学院的华夏民族乐团就更直接地为民族器乐所遭遇到的问题,对于把握好新世纪我国民族音乐事业的发展方向乐、民族音乐的传播起到直接的宣传及推广的作用,国内外都留与整体格局,对于强化民族意识,增强爱国主义精神,建设有中国特下了经典、优美的民族音乐之声。

包括中国民族乐团、中国广播色的社会主义的音乐文化,都具有重要的现实意义与深远的历史意乐团等诸多团体在当代社会都为民族音乐的繁荣有着很大的贡义。

献。

这使得民族器乐在新时代整体发展环境非常不错,全国都有关键词:民族器乐;当代社会;发展现状;发展问题着良好的爱乐氛围。

.国际大环境下中国的民族器乐的地位与发展我国是由个民族构成的国家,民族中独特的音乐元素能民族器乐艺术在我国的对外文化交流当中,占据了越来越够具体到用音乐的思维、风格、语言来再次反映和在现该民族的重要的位置。

许多国家和地区都希望我们派遣民族器乐演奏家去特点。

在汉语中,中国民族音乐可简称为“民族音乐”,在我国演出。

纵观我国现今的音乐艺术,能够代表鲜明的中国特色,并民族音乐宝库中,除了各民族间各自所拥有的音乐之外,还有一在世界上有着广泛影响、深受国外听众青睐的音乐品种,首推我些多民族共有的音乐作品。

我国是一个有着五千年文化文明的古国的民族器乐艺术。

近几年,中央民族乐团、中国广播民乐团包国,民族器乐源远流长,早在殷墟出土的甲骨文当中, 就发现括中国音乐学院的华夏民族乐团多次出访欧洲各国巡回演出,数多种关于乐器的记载。

对我国民族管弦乐乐队现状分析与展望自20世纪80年代初之后, 民族管弦乐队与民族管弦乐创作的发展,出现了步子放慢、速度减缓的下滑态势。

已经走过了半个多世纪历程的中国民族管弦乐,有经验,也有争论。

本文试从多角度对民族管弦乐队存在的问题与建设提出了建议。

标签:民族;管弦乐;乐队1前言合奏乐是中国传统音乐大系中一个重要的项目。

祖国各地都有自己的合奏乐形式。

按照乐队的乐器组合形式分类,可把我国的合奏乐分为如下几个大类:鼓吹乐、吹打乐、锣鼓乐、鼓乐、丝竹乐、弦索乐、丝竹锣鼓乐。

这些乐种根植于民间,扎根于传统,其艺术体现着丰富的中围传统文化底蕴和中华民族的悠久历史。

目前合奏音演奏技法和才能,都有突破性的发展,作品创作也较为丰富,然而,传统合奏乐走到今天,该如何发展,是人们甚为关心的问题。

2 现状分析中华民族传统音乐历史悠久,可以说自从华夏大地上有了人类文化活动的踪迹开始,就有了音乐伴随一路而来。

其中器乐合奏就凝结了中华民族文明之精华,五千多年的沧海桑田, 器乐合奏在我国演绎着中华民族的智慧源远流长。

我国的民族乐器如笛子、二胡斤琵琶、筝等,它们所具有的美妙音色和现今丰富的演奏技巧是不容置疑的,在一些大型体裁的乐曲中,当民族乐器个体作为特色乐器与管弦乐队结合时,乐队的表现力会有一个跨越式的提高,而音乐的整体音色既保持了浓厚的民族风格,也会非常丰富动听--这就是民族乐器与管弦乐合作的优势。

但是,改革开发以来,受外来文化尤其是西方发达国家文化的影响很大,实践中也存在一些问题。

关于中国民族管弦乐队的发展问题,目前主要存在两种意见,一是认为中国民族管弦乐队主要是参照西洋管弦乐队的模式建成的,几十年来表演了大量的中国作品,也演奏了一些西洋管弦乐作品,成绩很大,但和西洋管弦乐队相比,还是太单薄,乐器个性太强,表现能力不强。

二是中国民族管弦乐队是在中国传统乐队的基础上参考西洋管弦乐队发展而成的,但是有些乐队的音响和乐曲创作确表现出进一步西化的倾向,民族特色确受到冷落。

民族室内乐发展之所思标签:乐器组合;作品创作;演奏能力;协作能力室内乐属于一种音乐组合形式,民族室内乐是一种小型民乐队形式,少则十人以内,多则二十人左右,以中国民族乐器演奏为主。

这种规模小、机动性与适应性强的乐队形式,在我国的城乡,学校、工厂、部队等基层文艺团体,乃至海外华人音乐团体中非常多见。

由于乐队自身人数不多、编制不一的特点,使得小型民乐队需要有“量身打造”的演奏曲目,而当前我国音乐图谱市场中,所出版的曲谱为数不多,并且大多数为配置完整的大型民乐团的总谱缩写。

因此导致的大段时间内的民族室内乐发展停滞不前。

在近几年,人们认识到了这一点的欠缺,很多作曲家开始致力于民族室内乐的写作,得到了可喜的成果。

广东音乐、江南丝竹、潮州音樂、福建南音代表着民族室内乐的传统,而新型民族室内乐从乐器的组合、乐器的演奏技能的提高及作曲家的创作思维上都有了很大的突破与创新。

1、乐器的组合在民族室内乐的演奏过程中,根据作曲家创作的意图,由不同的乐器组成,少则三四人,多则十数人。

作曲家的创作意图借助于室内乐团完成音响效果,但是在排练及演出过程中,因为可替补性较差,某一成员的缺席就会严重导致排练与演出无法进行。

并且由于某些乐器的规格较大,无法搬运等问题,会造成赴外地演出时极大地不方便,近些年的民族室内乐创作已经开始致力于改进这一困难。

例如姜莹的《丝绸之路》是一首大型民族乐团所演奏的作品,这一作品表达了丝绸古道的情怀,作品气势宏大,风格性明显,优美动听,感人心肺。

而《敦煌新语》就是姜莹老师根据《丝绸之路》改编的缩小版,分为两个版本,第一个版本为八重奏,由二胡、竹笛、古筝、琵琶、中阮、笙、扬琴、打击乐这八件乐器组成。

同时姜莹老师又进行了六重奏版本的改动,由二胡、竹笛、琵琶、中阮、打击乐、古筝组成。

这种创作手法值得推广,可以极大地调整演出规模,根据演出场所的需求进行乐器组成的调整。

2、作品的创作民族室内乐作品大多短小精悍,在作品的创作过程中需要明确音乐风格,作品的创新需要作曲家结合实际,加强中西方音乐文化交流,融合历史产物,探索实践、探索创新。

陶西平与中学生民乐团作者:陶航来源:《北京教育·普教版》2021年第07期陶西平先生曾于1982-1986年期间担任北京市第十二中学的校长,彼时正值我国社会发展的重要历史转折时期,先生坚持解放思想、实事求是的精神,大力推进学校整体改革,将北京十二中带入首都一流学校的行列。

站在新起点,在缅怀先生教育思想的同时,我们更加珍视陶校长给北京十二中师生留下的宝贵艺术教育遗产——率先创立北京市第一个中学生民族管弦乐团。

重温陶西平创立中学生民乐团的教育理念与创新举措,并在此基础上反思学校管理者的教育视野、创新思维与办学特色的内在关系,尤其关照新时代学校美育变革之召唤,探索21世纪中学生民乐团发展新思路。

1.坚持民族音乐育人理念,创立北京市首个中学生民乐团北京市中小学生金帆艺术团是北京市教委体卫艺处直接负责认定的中小学艺术教育品牌,有着严格的规范化程序以及相应的考核评估机制。

回溯40多年前的艺术教育发展历程,在20世纪80年代素质教育大背景下,北京市中小学的各类艺术社团多处于自发阶段,各所学校成立的学生团队多是偶然因素影响的结果,缺乏整体规划与设计,如学生兴趣、教师特长、家长支持等往往影响一所学校的艺术教育特色。

当时,多数学校领导、教师和家长对于素质教育的理解也存在差异。

陶西平先生立足时代背景,在发展中学生民乐教育方面进行了大胆探索,创建北京市第一个中学生民乐团,并做长远规划。

北京十二中金帆民乐团正是1981年由时任校长陶西平先生亲手创办的,也是北京市第一个规范的中学生民族管弦乐团。

乐团成立之初,只有5-6位热爱民乐的中学生,从规模上看,根本不能冠之以乐团的名号,充其量算是一个小乐队。

但是,陶西平先生非常重视乐团建设,其发展规划体现在三个方面:一是从教育特色上看,坚持民族音乐教育方向,民族的即世界的,民族音乐既能养育儿童的中国心,又是中国人民与世界各国人民交流的桥梁;二是从活动形式上看,坚持开展民族音乐进校园活动,创新中小学素质教育的具体路径,学生在演奏民族音乐的过程中享受美的熏陶、体验美的教育;三是从发展定位上看,坚持规范化和专业化建设原则,借鉴与参考国家一流专业团队的编制与活动设计,定位为常规课余活动性质的准专业学生乐团。

第1篇一、前言随着我国教育事业的发展,特色艺术教学逐渐成为教育领域的一大亮点。

特色艺术教学以培养学生的艺术素养、审美能力和创新精神为核心,通过多样化的教学手段,使学生在艺术领域得到全面发展。

为了展示特色艺术教学实践成果,我们举办了一场特色艺术教学实践展,现将成果展示如下。

二、特色艺术教学实践展成果1. 学生艺术素养显著提高在特色艺术教学实践中,我们注重培养学生的审美能力和艺术素养。

通过开设美术、音乐、舞蹈等课程,让学生在艺术氛围中感受美、欣赏美、创造美。

实践展中,学生们展示了他们在绘画、书法、音乐、舞蹈等方面的作品,充分体现了他们在艺术素养方面的提高。

2. 创新精神得到培养特色艺术教学注重培养学生的创新精神。

在教学过程中,教师鼓励学生发挥自己的想象力,勇于尝试新事物。

实践展中,学生们展示的作品具有鲜明的个性特点,体现了他们在创新精神方面的培养成果。

3. 艺术实践能力得到提升特色艺术教学强调实践性。

在教学过程中,教师组织学生参加各类艺术实践活动,如艺术展览、艺术比赛等。

实践展中,学生们展示的作品质量较高,体现了他们在艺术实践能力方面的提升。

4. 艺术作品质量不断提高在特色艺术教学实践中,教师注重培养学生的艺术技能,提高作品质量。

实践展中,学生们展示的作品风格各异,技法娴熟,展现了他们在艺术创作方面的才华。

5. 艺术教育成果得到社会认可特色艺术教学实践展得到了社会各界的广泛关注和认可。

许多家长和参观者纷纷表示,特色艺术教学使孩子们在艺术领域得到了全面发展,为他们的人生增添了色彩。

三、特色艺术教学实践展成果展示1. 美术作品展示实践展中,美术作品种类繁多,包括绘画、书法、剪纸等。

学生们在作品中展现了丰富的想象力和扎实的绘画功底,吸引了众多参观者的目光。

2. 音乐作品展示音乐作品展示环节,学生们表演了歌唱、钢琴演奏、民乐演奏等节目。

他们的表演充满了激情和感染力,赢得了观众的阵阵掌声。

3. 舞蹈作品展示舞蹈作品展示环节,学生们展示了民族舞、现代舞、街舞等多种风格。

江南烟雨,诗语朦胧,风景旧曾谙。

千百年来,“东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华”[1],良渚文明,泱泱会稽,小桥流水,吴越飞花。

江南印象是首首文人墨客纸落云烟的流连,是款款才子佳人委婉腼腆的流波,亦是杯杯醉落千年甘美醇柔的女儿红,是听雨声琵琶弄影船舷的铮铮丝竹。

2023年5月11日19点30分,由浙江音乐学院主办、浙江音乐学院民族室内乐团承办、浙江音乐学院国乐系协办的浙江音乐学院民族室内乐团首个演出季首场音乐会“诗语江南”在浙音标准音乐厅隆重上演,指挥家王甫建担任艺术总监,与副团长周展一同带领浙音民族室内乐团献乐“江南诗画”。

此次音乐会不仅承袭了中国传统的器乐合奏形式,还展示了新型民族器乐演奏模式,以及新型民族小型乐曲的创作模式。

一、荟聚群英,擘画、提振与释放浙音民族室内乐团汇集海内外优秀中国民族器乐演奏家,主要以小型的乐队编制,开发运用多类组合模式,演绎弘扬传统经典,创新发展现代新作。

此次“诗语江南”作为首个演出季的第一场音乐会,从创作、编排、演绎等方面聚合各方人才,推演新江南之乐。

1.领航与擘画本场音乐会艺术总监王甫建教授,受邀担任浙江音乐学院国乐系主任、民族乐队学院艺术总监。

作为著名指挥家和资深艺术总监,他在首开民族乐队演奏现代作品之先河后,频繁与海内外各大乐团合作演出,开创和挑战具有时代特色的现代民族音乐作品音乐会。

他又开创了音乐季模式,用创作、演出、创新、发展四步理念,成功策划上演了一系列大型民族音乐会。

此次“诗语江南”浙江音乐学院民族室内乐团首肖子妍洪艳聆华韵之博大创时代之新声——“诗语江南”浙江音乐学院民族室内乐团首个演出季首场音乐会综述个演出季首场音乐会中,他又化作音乐会主持人,为观众导赏:“我们突然被一种西化的、娱乐式的民乐表演所充斥着舞台,而从历史长河中传承下来的很多民族音乐的表演形式正在消弭,所以今天在这个音乐会上,我们不光要展示新型的民族器乐形式,也想向大家介绍一种新型民族器乐的创作模式。

关于民族乐器与中小学音乐教学的融合探讨1. 引言1.1 背景介绍:民族乐器与中小学音乐教学的融合是当前音乐教育领域的一个热点话题。

随着教育理念的不断更新与发展,民族传统文化的传承与弘扬逐渐成为教育工作者们关注的焦点之一。

民族乐器作为中华传统音乐文化的精髓,承载着丰富的历史和文化内涵,是我们民族文化的瑰宝。

在现代社会,受到流行音乐的冲击,许多学生对民族音乐和民族乐器缺乏了解和兴趣。

如何将民族乐器融入中小学音乐教学,激发学生对民族音乐的兴趣,引导他们热爱民族文化,成为了亟待解决的问题。

中小学音乐教学作为学校教育的一部分,肩负着培养学生音乐素养和审美情趣的重要任务。

民族乐器作为音乐教学的一种形式,不仅可以拓宽学生的音乐视野,丰富他们的音乐体验,更可以让他们了解和感受中华民族传统文化的魅力。

民族乐器与中小学音乐教学的融合,不仅有助于提高学生的音乐素养,还可以促进学生对民族音乐的传承与发展。

通过本文的探讨和分析,旨在为民族乐器与中小学音乐教学的更好融合提供一定的参考和借鉴。

1.2 研究目的【研究目的】:本文旨在探讨民族乐器与中小学音乐教学的融合问题,明确研究目的如下:分析民族乐器在中小学音乐教学中的历史沿革,探讨其在教学实践中的应用情况和发展轨迹,为今后研究提供参考。

探讨民族乐器与中小学音乐教学的融合方式,从课程设置、教学方法、教材选用等方面探讨如何更好地将民族乐器融入音乐教学中。

在实践案例分析中,总结民族乐器在中小学音乐教学中的具体应用,探讨教学效果,并为未来教学提供借鉴。

第四,探讨中小学生学习民族乐器的益处,分析对学生音乐能力、文化素养等方面的促进作用。

提出如何促进民族乐器与中小学音乐教学的更好融合,为教育实践提供建议,使音乐教育更具民族特色,更富有活力。

【研究目的】是为了明确研究的方向和重点,为深入探讨民族乐器与中小学音乐教学的融合问题奠定基础。

2. 正文2.1 民族乐器在中小学音乐教学中的历史沿革20世纪初,中国的音乐教育逐渐向西方音乐教育体系靠拢,民族乐器在音乐教学中逐渐被边缘化。

民族乐团发展方案引言民族乐团是中国音乐文化中的重要组成部分,其在推广中华文化,培育音乐人才,以及在国内外各种文化交流活动中发挥着重要的作用。

然而,随着时代的变迁和社会发展,民族乐团面临的挑战也日益增多。

为此,我们需要构思具有前瞻性和实施性的发展方案,以推动民族乐团的发展。

分析现状目前,各地的民族乐团在人才培养、音乐作品创作、演出形式、管理体制等方面存在一些问题:•人才培养不足:在高等音乐教育方面,民族音乐专业经费紧缺,师资力量不足,学生缺乏实践机会;在基础教育方面,民族音乐教育与普通音乐教育并不匹配,缺乏系统性和专业性。

•创作水平有限:民族乐团音乐作品数量不足,质量参差不齐,缺乏具有影响力和吸引力的创新作品。

•缺乏新颖的演出形式:现有的民族乐团演出形式单一,缺乏文化创意和多元化。

•管理体制不适应:许多民族乐团的管理体制仍停留在单项管理和分散管理的阶段,管理经验不足,信息化建设滞后。

发展机遇•国家政策支持:在文化产业发展方面,国家对民族音乐的扶持力度逐年加大,出现了许多相关的政策文件,为民族乐团的发展提供了保障。

•国际文化交流需求:随着中国国际地位和影响逐渐提升,越来越多的国际文化交流活动需要民族乐团的参与,提供了更好的发展机会。

方案基于以上现状与机遇的分析,提出以下方案:人才培养和管理•增加民族音乐专业在高等教育中的经费投入,加强师资队伍建设,提高学生的实践能力。

•在各地方的基础音乐教育中增设民族音乐教育,并与普通音乐教育相匹配。

•设立民族乐团专业音乐人才培养机构,引进先进的音乐教育体系和先进的音乐教育理念,培养更多的专业化人才。

•制定全国范围内的民族乐团管理标准,规范民族乐团建设,加强管理经验与信息化建设。

创新发展•加强民族音乐文化创意,发掘多样性和时代性,推出创新、文艺复兴和文化自信等音乐作品。

•推广多元艺术形式的创作和演出,如文化创意与舞台效果相结合的音乐剧、影视歌曲、音乐会、交响曲等,使民族乐团演出更具有吸引力和竞争力。

生成与延传:贺绿汀民族音乐观阐释◎周晓岩贺绿汀(1903—1999)是民族音乐发展道路上的探路者和领路人,素来热爱民族音乐,为他的审美意识涂上了葱郁的绿色,他在自己的创作中不断学习和借鉴,创作出具有浓郁民族音乐风格的音乐作品。

同时,贺绿汀从事音乐教育工作几十年,十分注重培养民族音乐人才,为发展繁荣民族音乐文化作出巨大贡献。

总结贺绿汀发展民族音乐的理论观念,是深刻把握贺绿汀精神的基本线索,对新时代发展我国民族音乐事业具有深远意义和理论价值。

一、时代使命:贺绿汀民族音乐观的生成贺绿汀的创作、教育实践以及民族音乐研究等贯穿整个20世纪,用毕生的精力践行一代音乐家的使命与担当。

20世纪30年代至80年代,他的关于民族音乐教育的论述、发展民族音乐理论观点正是在自己一生的创作、教学、研究的实践基础上形成观点鲜明的民族音乐观,包括民族音乐发展观和民族音乐教育观。

(一)实践研究生成学理《贺绿汀全集》第四卷和第五卷中有近20篇关于民族音乐论述的文章,总结出贺绿汀民族音乐发展观,主张学习民族民间音乐,从民间音乐中汲取养分,创作民族风味经典作品,凝练出发展民族音乐的理论,并用理论指导创作和传承民族音乐的实践。

中国民族音乐文化的多样性是贺绿汀阐释中国民族音乐问题的历史根据。

《贺绿汀全集》第四卷和第五卷中有10余篇文章有关于民族音乐研究的论述。

《中国音乐界的现状及我们对音乐艺术所应有的认识》(1936)一文强调,中国音乐,有它的特殊性,我们应该将它发扬光大1〇;《民族音乐问题》(1956)一文提到,我们中国是多民族国家,有数千年的历史,民族音乐的丰富是世界上没有任何国家能可以与之相比2〇;《在中国音协民族音乐工作座谈会上的发言》(1959)提出培养民族音乐研究人才的重要性3〇。

贺绿汀发展民族音乐的思想从民族音乐的实际出发,通过研究总结民族音乐的历史性、民族性、特殊性等特征,进而提出尊重历史、顺应时代要求的民族音乐发展观。

精编《民乐欣赏》教学设计教学理念:本课旨在通过引发兴趣——感知——探讨等教学方法与手段,调动学生的探索欲望和参与意识。

让学生在实践中感受音乐,体验音乐。

通过教学,在潜移默化中培养学生美好的情操和良好的合作意识,使学生不仅得到知识,更得到学习能力,从而为学生文化判断力、审美观的提高奠定础。

教学目的:1、培养学生对丰富多彩的中国民族器乐音乐产生浓厚的兴趣,提高学生对音乐的鉴赏、审美能力。

2、能说出几种有代表性的民族乐器名称,了解其音色特点和表现手法。

以及说出几首著名的民族器乐曲。

3、能背唱《梅花三弄》的音乐主题。

4、探索了解新民乐特点,提高学生对音乐作品的鉴赏能力,培养学生正确的文化判断力。

教学重点与难点:对中国民族器乐音乐产生浓厚兴趣,并能主动探索研究新民乐,从而提高学生对音乐的鉴赏审美能力以及正确的文化判断力。

教学用具:多媒体课件及音响。

教学过程:一、导入播放CCTV中国民族乐器大赛表演视频引入今天的课题—— 1、认识传统民族乐器;2、传统民乐和新民乐作品鉴赏。

二、a:民族器乐的分类,按演奏手法可以分为:1、弹拨类;2、吹奏类;3、拉弦类;4、打击类。

b:请同学说说他们知道的比较具有代表性的民族乐器以及代表作品。

c:古筝:弹拨类,代表作品《渔舟唱晚》;琵琶:弹拨类,代表作品《十面埋伏》;唢呐:吹奏类,代表作品《百鸟朝凤》;笛子:吹奏类,代表作品《扬鞭催马运粮忙》;扬琴:打击类(击弦类),代表作品《将军令》;二胡:拉弦类,代表作品《二泉映月》三、传统民乐鉴赏:《梅花三弄》(编钟与乐队)1、相关知识链接:编钟——湖北隋县擂鼓墩曾侯乙墓出土的战国早期编钟,距今已有2400多年,这组编钟共有65枚,每钟可发两个音,音域达三个八度音程以上,按12个半音系列排列,可自由转调,这比西方钢琴12个半音排列要早1000年。

2、介绍北京奥运会颁奖仪式音乐作品《金声玉振》——这是由作曲家谭盾完美地结合了古今音乐和民族元素,融合了2400年前的曾侯乙编钟的音乐原件声音与2008年现做的一套用玉謦演奏的音乐和“茉莉花”曲调创作完成的奥运颁奖音乐。

13SONG OF YELLOW RIVER 2021/ 22民族器乐的创新性表达——评民族器乐剧《玄奘西行》侯 健摘 要:2017年中央民族乐团推出的大型民族器乐剧《玄奘西行》在艺术界产生了较大的影响,同时也引起了广泛的社会关注。

该剧实现了民族器乐在表演形式上的又一次转型,并为中华优秀传统音乐文化的创新性发展提供了新的路径。

文章主要对剧目的基本剧情内容进行介绍,并从四个方面对该剧的“创新性表达”之处进行简要解析,同时思考其创新的意义所在。

关键词:民族器乐;民族器乐剧;玄奘西行中图分类号:J827 文献标识码:A作者简介:侯健(1996-),女,广西艺术学院艺术研究院在读硕士研究生。

引 言2017年7月7日—12日,大型民族器乐剧《玄奘西行》在北京天桥艺术中心首演,9月拉开了全国巡演的序幕①,并于2018年开始了海外巡展。

该剧为2017年文化部、财政部重点立项新创目,由中央民族乐团驻团作曲家姜莹担任作曲、编剧、总导演,中央民族乐团团长席强担任出品、总策划,是中央民族乐团继《印象国乐》《又见国乐》之后推出的又一部力作。

此剧在玄奘西行的历史故事题材的基础上,以民族乐器作为表演主体进行表演。

在乐器演奏和舞台表演的主体基础上结合服装、灯光以及现代多媒体舞美技术形象生动地叙述玄奘西行的故事。

②一、剧目的基本内容概况“玄奘西行取经”是一个家喻户晓的故事,也是文化艺术领域的常用“素材”,无论是在电视、电影、小说还是戏曲、戏剧中都有它的身影。

《玄奘西行》此次用器乐作为叙事主体,并以独特的艺术手法再现了玄奘的西行之旅。

这种形式不仅是视觉与听觉上的一种新体验,更是丝绸之路沿线地区音乐文化的新体现。

《玄奘西行》由十五首器乐曲组成。

第一曲名为《大乘天》,采用了民族管弦乐演奏。

随着几声雄伟浑厚的大磬,敲开了演出的序幕。

演奏后,一幅宽广的画面随之浮现。

盘坐在莲花台上的玄奘法师与众僧一同念诵《心经》,在音乐的烘托下,佛经的宗教文化气息表现地更为浓重。

学情分析在对本校高一年级120名学生的调查中,有89%的学生喜欢音乐,有9%的学生表示无所谓,有2%的学生表示对音乐不感兴趣。

可见绝大多数学生都喜欢音乐,但是大多数学生都喜欢流行音乐,只有少部分学生喜欢民族音乐或者是外国音乐,在接触音乐的过程多以电脑网络为媒介,可见学生在欣赏音乐中是比较盲目和随意的,缺少正确的指导。

在以往的教学中过多地注重知识技能的训练而缺少对学生兴趣的培养和想象力的提高,因而学生缺乏对音乐课学习的积极性和主动性,加上音乐教材在内容安排上过于单调和脱离本校学生的实际水平,学生在对有些内容和学习中提不起精神,有时甚至学生直接听不下去,造成学生的被动,因此,必须在教学方法和教学内容上有所改变,才能唤起学生对音乐的兴趣和爱好,使音乐课变成美的欣赏课,从而提高学生的鉴赏能力。

《民乐篇》教学反思音乐组本节课于2013年参加市优质课评选并于2014年9月11日在市教研会上有幸被推荐一节公开课,能够在全市老师面前有一次锻炼和展示的机会,让我在这节课上又有了更新的想法和设计。

《民乐篇》我是按教学大纲“悲欢离合”的教学情绪路线进行设计的,导入环节用民族管弦乐团的《春节序曲》作为“合”的部分,重点讲解“悲欢”《江河水》和《火把节之夜》,“离”用《夜深沉》作为教学反馈环节最后出现。

《民乐篇》这节课我认为不太好讲,因为对于这种民族传统的、古典的知识学生一般都不喜欢,学习的兴趣也不高。

再有学生平时接触的也不多,在某种程度上也不容易理解,所以在环节的设计和具体的教学中就得下点功夫。

为了让学生更好地理解作品,引起兴趣,在设计中我采用了几个方面进行乐曲分析。

一、《江河水》在第一段中采用了对比唱谱的方法,即将没有装饰音的乐句和有装饰音的乐句让学生对比聆听,学生理解起来就非常容易了,乐器采用装饰音的演奏方法去模仿人的声音并表达情感,足以让学生了解我国民族乐器丰富的表现力及装饰音在旋律中的作用。

二、第二首乐曲《火把节之夜》段落清晰,完全可以充分教给学生,用小组讨论的方式来完成段落的情绪处理,让学生有成就感并参与到教学中来。

评中国少年民族乐团的理念与实践一2008年12月20日,“中国少年民族乐团建团十周年庆典音乐会”在中国音乐学院音乐厅举行。

中国少年民族乐团是中国音乐学院附中1997年创办的一个以学生为主体、多位优秀艺术家和教师共同参与的一个大型民乐团,下设弹拨、弓弦、民族管弦乐三个主要乐队。

本场音乐会是中国少年民族乐团建团十周年的庆典,也是对该团建设理念、当前现状、存在问题、发展前景的一次集中检验。

音乐会以民族管弦乐始,以民族管弦乐终,开场、压轴均为大型创作作品;张晓峰的《音乐会序曲》、朱琳的《舞之光影》,弓弦乐团的《月夜》、《听松》,弹拨乐团的《弹拨乐与民歌三首》、《少年狂想》,赵季平的《古槐寻根》、邹航的《佛跳墙》悉数登场,其中《音乐会序曲》、《少年狂想》、《佛跳墙》等大型民族管弦乐作品均为少年民族乐团委约的主打作品。

为保证音乐会的质量,艺术总监沈诚亲自挂帅登场,领衔演奏《夜深沉》;邀请附中优秀毕业生吴碧霞演唱《梅花引》、《一杯美酒》两首歌曲;国务院原副总理曾培炎亲自莅临现场观看。

节目演出可以说相当成功,《佛跳墙》、《听松》、《夜深沉》等作品掀起了音乐会的阵阵高潮。

第二日上午,“中国少年民族乐团建团十周年座谈会”在北京外国专家大厦召开,附中校长沈诚和中国民族管弦乐学会会长朴东生主持会议。

他对中国少年民族乐团予以极高的评价。

高为杰、杨青、王宁、张大龙、张晓峰、景建树、邹航等作曲家,乔建中、樊祖荫、陈铭道、姚艺君、刘沛等音乐理论家,刘顺、曹文工、赵戈等乐团代表,于庆新、赵志扬、刁艳等媒体代表以及李复斌、刘寒力、曲文军、陈绍萁(台湾)、周星华、陈瑞武、牛耕夫等代表先后作大会发言。

除感谢、感动、赞赏、鼓励外,会议也出现了几个讨论的焦点:樊祖荫(中国音乐学院)认为少年民族乐团的建立是民族音乐教育体制上的创新,面向未来应当加大推广力度,在人才培养上形成附中、大学“一条龙”的衔接态势。

乔建中(中国艺术研究院)建议,要加强单编乐队尤其是吹打乐队的建设;在乐团的创作、演奏等取得大量成就后,加大理论研究的力度,对十年来的成就做一番梳理;增加演奏的作品量,等积累到150部作品后,其对于整个民族管弦乐队的贡献,就令人另眼相看了。

于庆新(《人民音乐》)指出,单编弹拨、弓弦乐团的重要意义是在民族器乐组合多样化上做出了新的探索,乐团应当按照“你无我有,你有我优,你优我特”的标准,重点发展单编乐队,树立自己的品牌。

单编乐队与大乐队可以定为六比四的比例,委约更多的作曲家创作作品来支撑乐团的发展。

杨青(首都师范大学)则较为支持大乐队的做法,认为单编乐队发展到一定程度,应当走向合并,要大胆发展现代民族管弦乐队。

中国音乐学院副院长赵塔里木在会议总结中充分肯定了乐团在坚持学院正确办学方向下取得的突出成就,表示学院今后对乐团的工作会予以更多的帮助和支持,并将之纳入到学院总体民族音乐建设的规划当中去。

(限于篇幅,发言不再一一列举)二应当如何看待中国少年民族乐团的价值呢?表面上,它只是一所中学成立的民乐团,但在笔者看来:中国少年民族乐团存在的意义,已经远远超过了它本身所取得的突出成就。

必须将中国少年民族乐团放置在整个20世纪中国民族音乐的发展历程中,它的价值,方能凸显。

时人谓其是“具有战略意义的战术性补课”①,“让我们看到了民族器乐新世纪的曙光”②,这样的估计,无论如何都不会过分。

众所周知,中国民族管弦乐队本身存在一定的缺陷:“先天不足”――指导理念存在问题,以西方审美为标准,仿照交响乐队建立了现代民族管弦乐队。

“后天失调”――客观实践存在问题,没有经过细致地磨合和乐器选择,其音色融合性差,低音区音量不足,高音区噪音多,追求西方的立体化交响音响,却难以达到这一目标。

在这种背景下,中国少年民族乐团找到了自己的定位――“探索民族音乐教育的多种模式,培养全面素质的后继人才,追求民族乐队不失个性的整体协和音响,寻求民族音乐发展的新路向”。

其具体实践为:一、改革传统民族乐队1.将弹、拉作为两个独立声部,建立单编的弹拨乐团和弓弦乐团。

从乐队组合上看,它丰富了传统的演奏形式;从民族管弦乐的角度看,可以先分别求得拉弦、弹拨两个声部音色的统一,在二者内部充分融合的基础上再来完善整个乐队的音响。

所谓“具有战略意义的战术性补课”,也正是指的这一点。

这种做法一出来,就产生了轰动性的效应,被大家寄予了极高的期望。

从实践上看,两个单编乐团做得确实不错。

弹拨乐以琵琶和阮为主体,形成了“左琶,右阮,中扬、柳,外加古筝、打击乐”的乐队布局,排演了《三六》、《火凤》、《春天》等一批中外经典作品。

少年民族乐团中音色凝聚得最好的,就属弹拨乐团,其张力和爆发力堪称一流。

弓弦乐团以音色较柔和的二胡作为主体,按照高胡、第一二胡、第二二胡、中胡、大提琴、贝司和打击乐等声部排列,尽最大可能寻求音色的统一。

弓弦乐团以阿炳、刘天华的二胡曲为主,改编演奏。

单编乐团的做法从1997年一直持续至今,成为中国少年民族乐团的一个品牌。

2.在弹拨乐团和弓弦乐团两大支柱的基础上,对弹拨、弓弦进行“局部”融合(如《秦腔牌子曲》将弹拨乐队之“点”与弓弦独奏之“线”结合,《塞上曲》将拉弦乐队之“线”与弹拨独奏之“点”结合等),并进行大乐队音色整合的尝试。

经过十年的探索,该团现代民族管弦乐队音响的重塑已经“初现端倪”,其基本特点为:①以弹拨乐为主导。

弹拨乐器是中国最具民族特色、种类最为丰富的乐器。

新型乐队充分发挥了弹拨乐的动力性特点,以该声部为主导,这无疑是一次对弹拨类乐器的解放(《音乐会序曲》体现了这一特点)。

②以弓弦乐(胡琴)为辅助和呼应。

西方交响乐队以“五部弦乐”为基础,但胡琴类乐器之于民族管弦乐队,远未达到提琴类乐器在交响乐队中的作用,其本身的长处也并不在于此。

该团的弓弦乐更多地作为整个乐队的基础辅助,并时常与弹拨乐遥相呼应。

弓弦乐对于弹拨乐和吹管乐有“包”有“让”,常与弹拨乐交替演奏,在一定程度上避免了大齐奏时的嘈杂音响。

③充分地运用民族乐器中的笙、阮和西方乐器中的大提琴、贝司。

笙、阮分别是吹管乐和弹拨乐两大家族中较为中性的乐器,其音色融合性好。

中国少年民族乐团充分开发了这类乐器的特点(该团高低搭配的阮甚至能够完全与琵琶声部相抗衡)。

另外,乐团大胆地放弃了“革胡”等流于表面形式的所谓“民族低音乐器”,引进大提琴、贝司等西方乐器,对它们在演奏技法上和整体音效上进行民族化,弥补民乐队低音不足。

④谨慎地使用吹管乐(笙等除外)。

吹管乐的音量大,新型民族管弦乐队对吹管乐的使用相当谨慎,除高潮时放开音量外,平时的演奏都较为讲究。

例如笛子的颗粒性“吐音”,常由弹拨乐的声音包着,音响既丰满,声音又不会炸,不至于影响到整个乐队的音响平衡。

⑤果断地取消个性化过强的乐器,构建更多的声部。

中国民族乐器声部不多,但种类极多,因而在组建大乐队时遇到很多问题。

新型民族管弦乐队果断地取消了某些个性化过强的乐器(如板胡、京胡、古琴、三弦、管子等,除非追求特殊的效果),但为胡琴、琵琶、阮、扬琴等构建了高低不同的声部,在保证音色相融的前提下丰富大乐队整体音响的层次感和立体感。

⑥辅之以中西打击乐和人声。

乐团打击乐的使用很丰富,国内的排鼓、堂鼓、板鼓,国外的马林巴、钟琴、钢片琴、管钟、定音鼓等都是常用乐器,它们为作品增色不少。

另外人声的大量使用,也使得乐团有了新的常用声部,增强音响的整体融合和现场的艺术感染力。

二、推出民乐作品和作曲家好的乐团应当有属于自己的作品。

由于没有单编乐队的先例,中国少年民族乐团起初只能约请作曲家创作作品。

这种做法却在客观上推出了一大批民乐作品及作曲家,并形成很好的传统,在相当程度上丰富了民族音乐的曲库。

其作品主要分为改编、创作两类:1.改编作品:主要集中在单编乐队的曲目上,如弓弦乐之《听松》、《二泉映月》、《病中吟》、《空山鸟语》、《烛影摇红》、《月夜》、《悲歌》等;弹拨乐之《〈玉堂春〉序曲》、《三六》、《倒垂帘》、《春天》、《柔板》、《拨弦波尔卡》等。

如高为杰改编的《听松》,胡琴乐器在大提琴、马林巴、小锣、板鼓的辅助下,将该曲演奏得干脆利落,充满张力。

急、缓的速度转换,强、弱的力度变化,使得原作增色不少,也让人对传统的弓弦乐刮目相看。

2.创作作品:乐团“主动出击”,委约作曲家写作原创作品。

初为单编乐队,如弹拨乐之《出发点》(叶小纲),弓弦乐之《弦思》(崔权)、《花季》(金湘)等,其普遍特点是探索性强,乐队规模由小型变为中型,加入了人声,新技法和特殊音效增多,部分作品有现代音乐的思维特点。

后为民族管弦乐队,如《佛跳墙》、《音乐会序曲》、《少年狂想》等,其效果宏大,用新作诠释了现代民族管弦乐队的全新音响。

以中国少年民族乐团的艺术实践为核心,凝结了国内一大批优秀的作曲家团队(如刘文金、吴厚元等著名民乐作曲家,高为杰、金湘、叶小纲、杨青、王宁等著名作曲教授),推出了朱琳、崔权等多位青年才俊,为作曲家才华的施展提供了新的领域,形成创作、表演、人才培养的共赢局面。

三十年是一个总结,也是一个新的开始。

面向未来,中国少年民族乐团需要在已有成就的基础上继续前行。

笔者在此提几点不成熟的建议:(一)单编、大乐队两条道路并行。

座谈会中,人们对该团到底是走单编乐队还是走大乐队的问题,产生了不同的意见。

实际上在笔者看来,两条道路并不冲突,可以同时进行。

从技术的角度讲,单编乐队与大乐队的关系在某种程度上就如演奏中“基本功与乐曲”的关系――前者是后者(重塑音响)的基础,后者是前者(本身也有独立价值)的进一步发展,二者不可偏废。

但在尝试重塑民族管弦乐队整体音响的同时,需要对单编乐队予以特殊的倾斜。

大乐队有很多,完善的单编乐队国内只有中国少年民族乐团一家。

因为独一无二,所以更值得珍惜和重视。

(二)建立吹打乐团或打击乐团。

中国少年民族乐团起初弹拨乐团“一枝独秀”,弓弦乐团成立后二者“并驾齐驱”,单编的吹打乐团则一直未建立起来,难以形成拉弦、弹拨、吹打“三足鼎立”的态势。

究其实,吹打乐音量大,适合广场表演,在音乐厅演奏效果则比较喧闹。

吹打乐作品少,不像拉弦乐有刘天华、阿炳的作品为基础;弹拨乐有一批古今中外的著名作品可资改编。

但实际上在中国民间,吹打乐和打击乐是极为常见的合奏形式,如西安鼓乐、冀中笙管乐、河北吹歌、鲁西南鼓吹、山西八大套、辽南鼓乐、潮州大锣鼓、绛州鼓乐和十番锣鼓等。

在中国,甚至存在遍布全国的鼓吹乐系统,其社会地位和历史积淀更是弹拨乐、弓弦乐难以企及。

单编的吹打(打击)乐团如果背靠民族的传统,必将大有可为,其发展前景是相当广阔的。

(三)尊重经典,重视传统音乐资源。

中国少年民族乐团演奏的乐曲较为独立,大多为委约作品,主要包括改编和创作两大类。

在两种方式并行的时候,希望能够对前者予以突出的重视。

我们鼓励创新,鼓励创造,但尊重经典、继承传统,在民族音乐遗产流失严重的当下有着更为重要的意义。