发热的处理原则

- 格式:docx

- 大小:4.55 KB

- 文档页数:2

第六章 发热复习提要一、概念1.发热 机体在致热原作用下,体温调节中枢的调定点上移而引起的调节性体温升高,当体温上升超过正常值的0.5℃时,称为发热。

2.过热 体温调定点并未发生移动,出现的非调节性体温升高。

当体温调节机构失调或者调节障碍引起机体被动性的体温升高时,其体温升高的程度可以超过体温调定点水平,这种现象称之为过热。

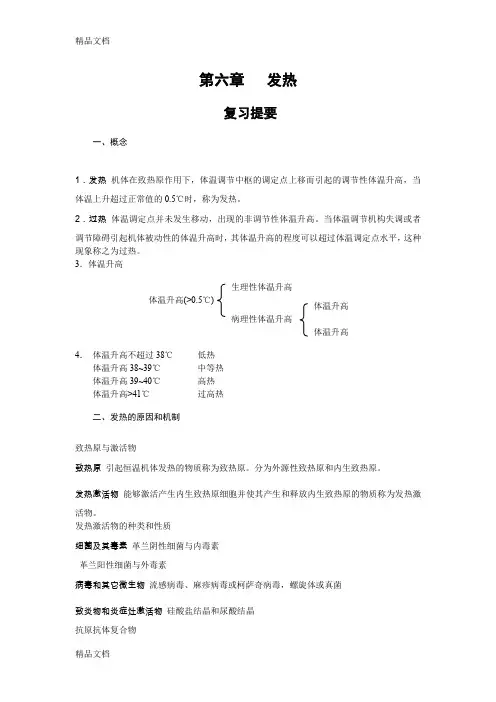

3.体温升高4. 体温升高不超过38℃ 低热体温升高38~39℃ 中等热体温升高39~40℃ 高热体温升高>41℃ 过高热二、发热的原因和机制致热原与激活物致热原 引起恒温机体发热的物质称为致热原。

分为外源性致热原和内生致热原。

发热激活物 能够激活产生内生致热原细胞并使其产生和释放内生致热原的物质称为发热激活物。

发热激活物的种类和性质细菌及其毒素 革兰阴性细菌与内毒素革兰阳性细菌与外毒素病毒和其它微生物 流感病毒、麻疹病毒或柯萨奇病毒,螺旋体或真菌致炎物和炎症灶激活物 硅酸盐结晶和尿酸结晶抗原抗体复合物体温升高(>0.5℃)生理性体温升高 病理性体温升高体温升高体温升高类固醇睾丸酮淋巴因子内生致热原(EP)细胞来源:巨噬细胞类:有单核细胞、肺泡巨噬细胞、肝星状细胞、脾巨噬细胞等。

肿瘤细胞:骨髓单核细胞性肿瘤细胞、白血病菌细胞、霍奇金淋巴肉瘤细胞、肾细胞癌细胞。

其它细胞:郎汉氏细胞、表皮角化细胞、神经胶质细胞和肾小球膜细胞等。

内生致热原的种类和性质内生致热原是一组内源性的不耐热的小分子蛋白质。

加热70℃20min即可破坏其致热活性。

各种蛋白水解酶均能破坏其致热性。

EP表现有高度的抗原特异性,其致热性在某些种系动物中呈现有交叉反应。

白细胞介素-1(IL-1)肿瘤坏死因子(TNF)干扰素(IFN)巨噬细胞炎症蛋白-1(MIP-1)白细胞介素-6(IL-6)内生致热原的作用部位下丘脑终板血管区神经元的作用内生致热原的直接作用内生致热原的作用方式通过中枢介质的参与,使体温调节中枢的调定点上移。

发热处理和用药原则发热处理是指对于身体温度超过正常范围的情况,通过控制外界环境以及合理用药的方式来使体温回归正常的过程。

发热处理的原则包括以下几点:1.寻找和消除发热的原因:在进行发热治疗之前,首先需要确定发热的原因。

常见的发热原因包括感染、炎症、药物反应、过度劳累等。

通过找到并消除引起发热的原因,可以减轻体温升高的症状。

2.保持室内外环境适宜:对于发热患者,要尽量保持室内外环境的适宜,避免高温或低温环境的刺激。

室内温度应保持在20-22℃,湿度控制在40-70%的范围内。

同时,要保持空气流通,避免闷热的环境。

3.适当增加补液量:发热时机体出现排汗增加、水分丢失增加的情况,因此需要适当增加补液量来维持水平衡。

通常建议每天摄入2000-2500毫升的液体,以满足身体的需要。

可以选择饮用温开水、淡盐水、果汁等,避免过于刺激性的饮料。

4.控制休息和睡眠:发热时身体处于免疫应激状态,需要适当休息和睡眠来促进恢复。

尤其是感冒、咳嗽等发热疾病的患者,应尽量保持室内休息,避免剧烈运动和体力劳动。

5.使用适当的退热药物:在遵循上述原则的基础上,如果患者体温升高较高或伴有不适症状,可以考虑使用退热药物来降低体温。

常用的退热药物包括对乙酰氨基酚、布洛芬等。

需要注意的是,要按照剂量和用药频率正确使用药物,避免过量或滥用。

总之,发热处理的原则是对症治疗,在消除发热原因的基础上,通过调节环境和使用适当的药物来控制体温。

在治疗过程中,要关注患者的病情变化,定期测量体温,密切观察患者的症状变化。

如果症状持续或加重,应及时就医寻求进一步的治疗建议。

发热处理指南共识

1. 引言

发热是人体的一种自然防御机制,通常是由感染、炎症或其他疾病引起的。

适当的发热处理对于缓解症状、加速康复至关重要。

本指南旨在提供发热处理的一般原则和建议,为医护人员和患者提供参考。

2. 发热评估

- 准确测量体温

- 注意症状变化,如发冷、头痛、乏力等

- 评估可能的发热原因

3. 一般处理原则

- 保持休息,避免过度活动

- 适当补充液体,保持水分平衡

- 服用退烧药(如对acetaminophen或ibuprofen),遵医嘱

- 通风降温,但避免着凉

- 监测体温变化

4. 特殊人群处理

- 婴幼儿:密切关注,保持适当体温

- 老年人:注意脱水风险,适时就医

- 孕妇:谨慎用药,遵从医嘱

5. 就医时机

- 高烧持续不退

- 出现严重症状如呕吐、腹泻、意识模糊等

- 发热原因不明

- 特殊人群发热

6. 预防措施

- 注射疫苗

- 良好卫生习惯

- 适量锻炼

- 均衡饮食

7. 结语

发热处理需要综合考虑病情、症状和个体状况。

保持耐心,遵从专业指导,对于大多数发热病例能够顺利康复。

如有任何疑问,请及时与医护人员沟通。

简答题1。

简述发热的处理原则。

答:处理原则:(1)积极有效地防治病因(2)解热原则:①不急于解热的情况:当体温小于40度又不伴有其他严重疾病者不要轻易解热;尚未明查病因,也不急于解热。

②下列情况应及时解热:A。

体温大于40度病人出现明显不适如头昏.头痛.意识障碍.小儿高热惊厥,应立早处理。

B.心脏病病人:发热时心跳加速,心脏负担加重,可诱发心衰,因此对心脏病病人及心肌受损的病人应及时散热.C.妊娠的妇女:应及时散热,否则有畸胎的危险,且可诱发心衰。

D.年老体弱的病人:发热致机体抵抗力下降,及时散热。

④选择适宜的解热措施:药物解热、物理降温:冰帽,冰袋冷敷;酒精、温水擦、中药退热、针刺退热。

(3)加强对发热病人的护理.2.请简要分析碱中毒为什么常引起血钾降低?答:①碱中毒时细胞外液pH增高,氢离子从细胞内转向细胞外,缓解细胞外液碱中毒,同样为了维持体液的电荷平衡,细胞外钾离子进入细胞内,易引起血钾降低。

②肾脏远曲小管和集合管上皮细胞对Na+ - H+交换和Na+ - K+交换有竞争作用,碱中毒时则泌氢离子减少,泌钾离子增多,易引起血钾降低。

3.简述影响肾小球滤过的主要因素。

答:简述影响肾小球滤过的主要因素:有效滤过压是肾小球滤过作用的动力,在滤过膜通透性和肾血浆流量不变时,原尿的生成量主要由有效滤过压来决定。

肾小球有效滤过压=肾小球毛细血管压—(血浆胶体渗透压+肾小囊内压)①肾小球的滤过膜改变:A.滤过膜面积减少,肾小球滤过随之降低,导致原尿量减少.B.滤过膜通透性增加,使大分子蛋白质甚至红细胞滤过,出现蛋白尿和血尿。

②有效滤过压的改变:A.肾小球毛细血管血压明显降低,有效滤过压下降,肾小球滤过率减少,出现少尿甚至无尿。

B.血浆胶体渗透压降低,有效滤过压升高,肾小球滤过率增加,原尿增多。

C.肾小囊内压升高,有效滤过压下降,肾小球滤过率降低,原尿量减少。

③肾小球血浆流量的改变:肾小球血浆流量减少,肾小球滤过率下降,导致原尿量减少。

发热患者的应急处理流程一、接诊准备1. 预检分诊:对来院发热患者进行初步判断,了解患者发热情况、病史、旅行史、接触史等,指导患者到指定区域就诊。

2. 个人防护:医护人员按照规范穿戴防护用品,做好个人防护。

3. 环境准备:确保诊疗环境通风良好,使用空气消毒设备进行消毒。

4. 医疗设备:准备体温计、血压计、心电图机等必要的医疗设备。

5. 药品准备:准备退热药、抗生素、抗病毒药物等。

二、诊断与评估1. 详细询问病史:了解患者发热的起病时间、发热程度、持续时间、伴随症状等。

2. 体格检查:测量体温、血压、心率、呼吸等生命体征,检查皮肤、淋巴结等。

3. 辅助检查:根据患者病情,进行血常规、尿常规、便常规、胸部影像学检查等。

4. 病原学检测:采集咽拭子、血液、粪便等样本,进行病原学检测。

5. 初步诊断:根据病史、体格检查、辅助检查和病原学检测结果,做出初步诊断。

三、紧急处理1. 发热处理:给予患者退热药,监测体温变化。

2. 抗感染治疗:根据病原学检测结果,选用合适的抗生素。

3. 抗病毒治疗:针对病毒性感染,选用合适的抗病毒药物。

4. 支持治疗:补充液体、营养支持、纠正电解质失衡等。

5. 病情监测:密切观察患者生命体征、症状变化,及时调整治疗方案。

四、转归与随访1. 病情好转:患者体温正常,症状明显改善,可出院继续观察。

2. 病情恶化:患者体温持续升高,症状加重,应及时报告医生,调整治疗方案。

3. 转科治疗:根据患者病情,必要时转至相关科室进一步治疗。

4. 随访:出院后定期随访,了解患者病情变化,提供相应的健康指导。

五、应急预案1. 疑似传染病:立即报告预防保健科,按相关规定进行隔离、消毒、上报。

2. 突发公共卫生事件:启动应急预案,配合相关部门进行应急处置。

3. 医疗纠纷:严格按照医院相关规定,妥善处理医疗纠纷。

4. 医护人员伤亡:立即报告医院相关部门,做好人员调配,确保医疗安全。

六、培训与演练1. 定期组织医护人员进行发热患者应急处理流程的培训。

简述发热的处理原则发热是一种常见的症状,它可能是由于感染、炎症、免疫反应或其他疾病引起的。

发热的处理原则主要包括以下几个方面:1、观察病情:在处理发热时,首先要观察病情,了解患者是否伴有其他症状,如咳嗽、流涕、喉咙痛等。

这些症状可能提示感染的存在,有助于初步判断病因。

2、休息:休息对于发热的处理非常重要。

患者应尽量多休息,避免剧烈运动,以降低身体的代谢率,减少能量消耗,缓解病情。

3、饮食调整:发热时,患者可能会出现消化系统的不适,如恶心、呕吐、腹泻等。

因此,饮食应以清淡、易消化为主,避免油腻、辛辣的食物,以免加重病情。

同时,应保证充足的水分摄入,以维持身体的水电解质平衡。

4、物理降温:对于低热和中度发热,一般采取物理降温的方法。

例如,使用冰袋敷于额头或颈部,用温水擦拭身体等。

这些方法可以有效地降低体温,缓解症状。

但需要注意的是,在使用物理降温时,应避免过度降温,以免引起寒战和不适。

5、药物治疗:对于高热或物理降温无效的患者,需要使用药物治疗。

在使用药物时,应遵循医生的建议,不可随意使用退烧药或抗生素等药物。

同时,在用药过程中应密切观察病情变化,如症状未缓解或加重应及时就医。

6、及时就医:如果发热持续时间较长(如超过3天),或伴有其他严重症状(如头痛、关节痛、呼吸困难等),应及时就医。

此时,需要进一步的检查和诊断,以便针对病因进行治疗。

7、预防感染的传播:如果发热是由传染病引起的,应注意预防感染的传播。

患者应遵循卫生防疫部门的指导,采取必要的防护措施,如戴口罩、勤洗手等。

同时,避免与他人共用餐具、毛巾等个人物品。

8、增强免疫力:保持良好的生活习惯和饮食习惯有助于增强免疫力,减少感染的风险。

例如,保证充足的睡眠时间、适当的运动、多吃蔬菜水果等。

总之,在处理发热时,应根据病情采取合适的处理方法。

同时,应密切观察病情变化,如有异常及时就医。

发热的处理原则范文发热是指人体体温升高超过正常范围的一种生理反应。

一般来说,成人的正常体温范围为36℃至37℃,而儿童的正常体温范围稍高一些。

发热可以是机体对感染、炎症、代谢异常、中暑等不同疾病或情况的一种表现。

因此,正确处理发热是非常重要的。

1.观察和记录:首先要观察和记录患者的体温变化。

应定时测量体温,每天多次测量并记录下来,以掌握体温的趋势和变化情况。

同时还要观察患者有无其他症状,如咳嗽、喉咙痛、腹痛等,以及一般情况是否有明显不适。

2.休息保暖:发热时,机体处于一种亢奋的状态,需要休息来消耗更多的能量来应对疾病。

因此,患者应保持充足的休息,避免过度活动。

同时,还要注意保暖,减少身体热量散失,可用被子或穿上适当的衣物来保持体温。

3.补充饮食:发热时,机体代谢加快,需要增加能量和营养物质的摄入,以维持机体正常的代谢功能。

建议患者采用多餐少食的原则,增加摄入的热能和营养素,但避免食用辛辣刺激性食物,以免刺激消化道引起不适。

4.适当用药:如果体温超过38.5℃,或者患者感觉身体不适,可适当使用退热药物。

退热药物一般分为非处方药和处方药两类。

非处方药包括对乙酰氨基酚、布洛芬等,处方药包括感冒药和抗生素等。

但使用药物要根据医生的建议和使用说明来进行合理用药,避免过量或滥用药物。

5.疾病治疗:发热是许多疾病的表现,处理发热的关键是要找出其病因,针对病因进行治疗。

如果发热是由于感染引起的,需要根据具体情况使用抗生素或抗病毒药物。

如果发热是由于其他病症引起的,如风湿性疾病、过敏反应等,需要采取相应的治疗措施。

因此,在处理发热的过程中,一定要进行病因诊断,以改善患者的病情。

6.提高自身免疫力:发热时,机体的免疫功能较为低下,容易受到外界的侵袭。

因此,除了进行疾病治疗外,还要注意保持良好的生活习惯,如合理饮食、作息规律、适度运动等。

同时还可以适当补充维生素和微量元素,增强机体的免疫力,预防感染的发生。

发热的急救处理原则

一般情况看下,发热的处理原则是补充水分、降温、使用退热药物、排除感染、休息和调节、密切观察等措施。

具体措施根据病因不同、体温水平和患者的年龄及病情程度来综合考虑,因人而异。

1、补充水分:发热时身体的水分流失增加,需要多喝水,以防止脱水。

2、降温:在高热、出现不适或危险症状时,可以采取物理降温措施,如用温水擦浴或敷湿毛巾在额头、手腕和腋窝等处。

但要避免用冷水或冰敷,以免引起急性温度变化导致其他问题。

3、使用退热药物:可以根据医生建议使用退热药物,如对乙酰氨基酚片、布洛芬缓释胶囊、羚羊角颗粒等,能有效调节体温,缓解发热引起的不适感。

4、排除感染:如发热是由细菌、病毒或其他感染引起的,需要及时发现并采取相应的治疗措施。

遵医嘱口服头孢拉定胶囊、阿莫西林胶囊、罗红霉素分散片等药物,能消除炎症,控制感染。

5、休息和调节:患者需要充足的休息,避免过度劳累。

保持舒适的室内环境也有助于缓解发热不适。

6、密切观察:对高热或发热持续时间较长患者,应及时就医,进行详细检查和评估,找出发热的确切原因。

如发热伴随有严重症状,如持续高热、呼吸急促、意识模糊、抽搐等,及时就医,以便得到专业的诊断和治疗。

发热是身体抵抗疾病的一种生理反应,但也可能是某种潜在疾病的表现,因此要谨慎对待,

并遵循医生的建议进行处理。

发热的处理原则范文

发热是机体对抗感染的一种防御反应,通常是由于病原体(如细菌、

病毒等)入侵引起的。

发热不仅是疾病的症状,同时也是机体在抵抗病原

体的表现,因此并不一定需要立即治疗。

然而,在一些情况下,如高热、

久热、伴随其他明显症状时,需要采取措施来处理发热。

下面将介绍发热

的处理原则:

1.保持适当的体温:发热时,机体细胞的代谢速率会增加,需要额外

的能量供应。

因此,应保证提供充足的水分和营养,避免低温环境和过度

穿着衣物,以避免机体产生过多的热量。

2.注意休息:发热时,机体需要更多的能量来应对疾病的进展。

因此,患者应尽量保持休息,避免过度活动,以防止疾病加重或引起其他并发症。

3.适当服用退热药物:在一些情况下,如高热、不适感明显、需求退

热以提高患者舒适度时,可以考虑服用退热药物,如对乙酰氨基酚。

但应

注意药物的适当剂量和使用时间,避免超量使用或长时间依赖药物治疗。

4.控制感染源:发热通常是由于感染引起的,因此需要控制感染源。

这包括个人卫生的注意、避免接触感染源、避免外出等措施,以减少感染

传播的风险。

5.就医诊治:如果发热持续时间较长或伴随其他明显症状,建议及时

就医进行进一步的诊断和治疗。

医生会通过详细的病史询问、体格检查和

必要的辅助检查等来确定病因,并给出相应的治疗方案。

6.预防措施:预防胜于治疗,在日常生活中,我们可以采取措施预防

发热疾病,如保持良好的个人卫生、加强锻炼、均衡饮食、充足睡眠、接

种疫苗等,以增强机体免疫力。

发热急救处理原则一、观察病情变化在处理发热时,首先要观察病情变化,了解发热的原因、持续时间、伴随症状等。

对于高热、超高热或者有严重伴随症状的患者,需要及时就医。

二、补充足够水分发热时,身体会大量出汗,容易导致脱水。

因此,需要及时补充足够的水分,保持身体的水电平衡。

建议多喝水、果汁等含水分丰富的饮品。

三、进行物理降温在发热时,可以采用物理降温的方法来降低体温。

常见的物理降温方法包括用湿毛巾敷额头、擦拭身体等。

需要注意的是,不要使用过冷的水进行擦拭,以免刺激皮肤。

四、必要时药物治疗如果发热症状较重,可以在医生的指导下使用退热药物。

需要注意的是,在使用退热药物时,要严格按照药品说明书或者医生的建议使用,避免药物过量或者使用不当。

五、休息和隔离发热时,身体会感到疲劳,容易感染其他疾病。

因此,需要保证充足的休息时间,避免过度劳累。

同时,对于传染病引起的发热,需要进行隔离治疗,以防止疾病的传播。

六、密切监测体温在发热期间,需要密切监测体温变化,了解病情的发展情况。

如果发现体温持续升高或者出现其他异常症状,需要及时就医。

七、保持室内空气流通室内空气流通有助于改善空气质量,减少细菌滋生,有利于身体的康复。

因此,要保持室内空气流通,定时开窗通风。

八、调整饮食结构发热时,身体需要大量的能量和营养物质来恢复健康。

因此,需要调整饮食结构,增加营养摄入。

建议食用易消化、高蛋白、富含维生素的食物,如稀饭、面条、鸡蛋等。

同时,避免食用刺激性强的食物,以免加重病情。

九、心理支持与安抚发热时,患者容易出现焦虑、紧张等不良情绪。

因此,需要对患者进行心理支持与安抚,增强其信心和勇气。

可以与患者进行交流,了解其需求和担忧,并提供必要的帮助和指导。

同时,可以引导患者进行放松训练,如深呼吸、冥想等,以缓解其紧张情绪。

十、及时就医如果发热症状持续时间较长、伴随症状严重或者出现其他异常情况,需要及时就医。

在就医过程中,要配合医生的检查和治疗,提供详细的病情和病史信息。

发热处理和用药原则发热处理原则:1.确定发热的原因:对于发热病人,首先要进行详细的病史询问和体格检查,以确定发热病因。

常见的原因包括感染、药物过敏、免疫性疾病、恶性肿瘤等。

对于持续高热或疑似严重感染的患者,应及时进行进一步检查以明确病因。

2.加强护理措施:患者应保持适宜的环境温度,保持室内清洁、通风,避免受凉或感冒。

对于发热的患者,要保证足够的休息和饮食,补充充足的水分,以防止脱水。

3.对症治疗:根据疾病的不同原因,对症治疗非常重要。

例如,对于感染性发热,应使用合适的抗生素进行治疗;对于药物过敏引起的发热,需立即停用引起过敏的药物,并采取抗过敏治疗措施。

对于免疫性疾病或恶性肿瘤引起的发热,需要使用适当的免疫调节剂或抗肿瘤药物进行治疗。

4.对高热患者的降温:高热患者应及时降温,以减轻不适感和减少对机体的伤害。

降温方法包括物理降温和药物降温。

物理降温方法有:使用冰袋或冷敷物降温,可以将冰袋放在额头、腋窝或大腿根部等位置;使用温水擦浴或湿毛巾覆盖身体表面;适当调节环境温度等。

药物降温常用的药物包括:非处方的扑热息痛、布洛芬等,以及处方的退热药物如吲哚美辛等。

用药原则:1.根据病因选药:不同疾病的治疗需要使用不同的药物。

对于细菌感染,需使用抗生素;对于病毒感染,则无效。

在选择药物时,要充分考虑药物的适应症、药物耐受性和不良反应等因素。

2.合理使用抗生素:在使用抗生素时,应遵循合理用药原则。

选择适应症明确、病原学证据确凿的病原体;参考药物敏感性试验结果,选择对目标病原体敏感的药物;控制剂量和药物疗程,避免长期、滥用抗生素引起耐药性。

3.注意个体差异:不同人对同一药物的反应可能存在差异,应根据患者的性别、年龄、肝肾功能等条件进行个体化用药。

儿童、老年人、孕妇等特殊人群的用药需谨慎,避免不良反应。

4.减少多药联合用药:多药联合用药容易增加药物不良反应和药物之间的相互作用,因此应尽量减少使用多种药物,除非确有必要。

一、目的为有效应对体检过程中出现的发热情况,确保受检者、工作人员及医院的安全,制定本应急预案,以做到早发现、早报告、早隔离、早治疗,防止疫情扩散。

二、适用范围本预案适用于体检中心在体检过程中发现发热受检者的情况。

三、工作原则1. 预防为主,防治结合;2. 快速反应,确保安全;3. 严格管理,防止疫情扩散;4. 保密原则,保护受检者隐私。

四、组织机构及职责1. 成立体检发热应急处理小组,负责预案的实施和协调工作。

2. 应急处理小组成员:(1)组长:负责统一领导和协调应急处置工作。

(2)副组长:协助组长工作,负责应急处置的日常管理。

(3)成员:负责具体实施应急预案中的各项工作。

五、应急处置流程1. 发热受检者发现(1)体检工作人员在体检过程中发现受检者发热,应立即将受检者引导至隔离室。

(2)对发热受检者进行初步询问,了解其近期的健康状况、旅行史、接触史等。

2. 病情报告(1)体检工作人员将发热受检者的情况报告给应急处理小组。

(2)应急处理小组将情况报告给医院相关部门。

3. 隔离与治疗(1)对发热受检者进行隔离,避免与其他受检者接触。

(2)根据病情,将发热受检者转至发热门诊或定点医疗机构进行治疗。

4. 流行病学调查(1)应急处理小组对发热受检者进行流行病学调查,了解其密切接触者。

(2)对密切接触者进行隔离观察,必要时进行核酸检测。

5. 信息上报(1)应急处理小组将发热受检者的情况及流行病学调查结果上报相关部门。

(2)医院根据相关规定,将发热受检者的情况报告给当地卫生健康部门。

六、应急物资储备1. 隔离室:配备床铺、消毒用品、防护用品等。

2. 医疗用品:体温计、口罩、手套、消毒液等。

3. 通讯设备:确保应急处理小组成员之间的通讯畅通。

七、预案演练1. 定期组织应急预案演练,提高应急处置能力。

2. 演练内容包括:发热受检者发现、隔离、治疗、信息上报等环节。

八、预案修订本预案自发布之日起实施,如遇政策调整或实际情况发生变化,应及时修订。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢

发热的处理原则

导语:相信大家对于发热这样的症状肯定是不会陌生的吧,发热是我们常见的一种症状,发热的出现容易给患者的身体带来了多方面的麻烦,所以我们建议

相信大家对于发热这样的症状肯定是不会陌生的吧,发热是我们常见的一种症状,发热的出现容易给患者的身体带来了多方面的麻烦,所以我们建议广大的读者朋友们在日常的生活中一定要做好对于发热的预防工作,一旦出现了发热的症状要及时去治疗,下文我们介绍一下发热的处理原则。

(一)病因处理

针对发热的病因进行积极的处理是解决发热的根本办法。

例如:感染性发热,根据感染源不同选择有效药物进行治疗;脱水的患者积极进行补液;发生药物反应时立即停用药物并进行抗过敏治疗等。

(二)降温处理

对于感染性发热而言,发热本身是机体免疫系统清除感染源的表现之一,除非高热以及患者严重不适、强烈要求外,通常可不急于使用解热药等药物,但一定要告知患者,取得患者的理解。

而对于高热患者必须进行降温处理。

1﹒物理降温

①使用冰袋,将冰袋置于头部、腋窝及腹股沟部,冰袋要用干毛巾包裹后使用。

②酒精擦浴,用35%~50%乙醇溶液擦浴,患者取仰卧位,从颈部向下沿臂外侧直至手背,再换一小毛巾,从腋下沿臂内侧直至手心,用同样方法擦拭对侧;然后,从腹股沟部经腿擦拭至足部。

再让患者取侧卧位,从后颈部开始,自上而下擦拭整个背部。

需要注意的是,擦拭的同时,需给患者以轻柔的按摩,当擦至大血管附近(如

预防疾病常识分享,对您有帮助可购买打赏。