妊娠晚期胎儿宫内死亡45例原因分析

- 格式:pdf

- 大小:163.12 KB

- 文档页数:2

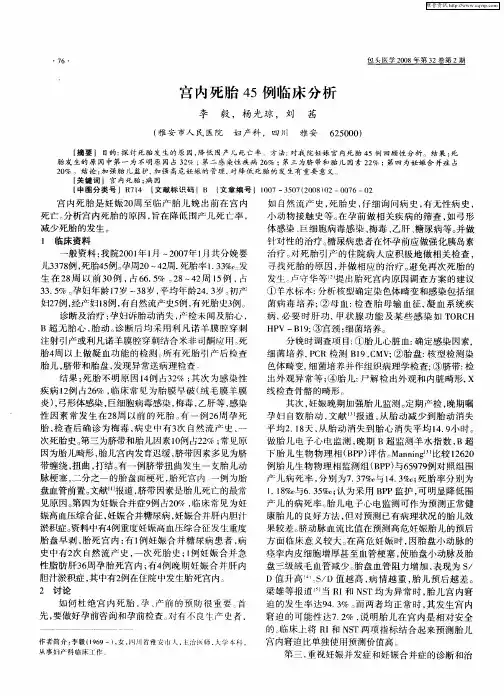

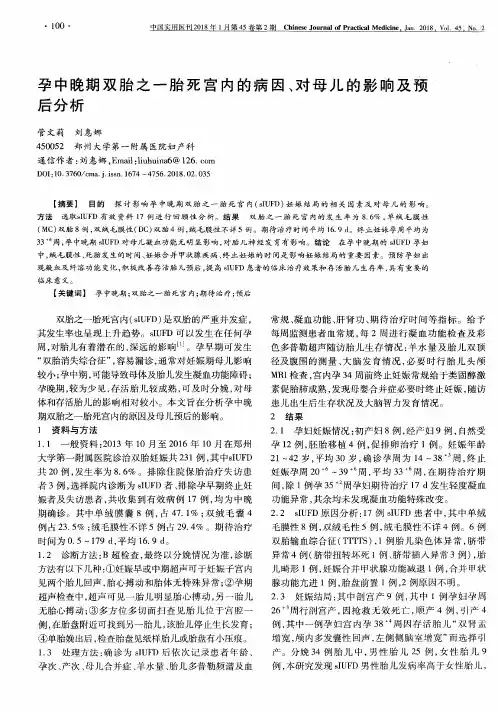

263例围产儿死亡情况分析摘要】目的分析围产儿的死亡原因,明确围产期保健工作重点。

方法按照围产期I标准,对2001年1月-2007年12月的围产儿死亡原因进行回顾性分析。

结果围产儿死亡率为11.09‰,其中发生畸形、脐带因素、早产等为围产儿死亡的主要原因。

结论加大围产期保健宣传的力度,加强婚前检查及产前定期检查是降低围产儿死亡率的重要措施。

【关键词】围产儿围产儿死亡率死亡原因围产儿死亡率是反映一个国家医疗卫生工作水平和社会经济文化水平的重要指标,降低围产儿死亡率是围产期保健工作的重要任务。

本文回顾7年间263例死亡围产儿病例资料,分析引起围产儿死亡的主要原因,以探讨如何采取有效干预措施,达到降低围产儿死亡率的目的。

1 资料与方法1.1 资料来源来源于2001年-2007年哈尔滨道里区11家产科单位分娩的23713例围产儿,其中死亡263例。

1.2 方法按照围产期I标准,即孕满28周或出生体重≥1000g的死胎、死产及出生7天内的早期新生儿死亡症例为研究对象。

死胎是指在临产前胎儿已死在宫内。

死产是指正式临产后胎儿仍存活,但在分娩过程中死于宫内者。

新生儿死亡指出生时为活婴,于出生后7天内死亡者。

早产儿指妊娠满28周未足37周出生的新生儿。

死亡诊断以临床诊断为主。

2 结果2.1 围产儿死亡因素分析 263例围产儿死亡中,死胎179例占围产儿死亡的68.06%;早期新生儿死亡65例,占围产儿死亡的24.71%;死产19例,占围产儿死亡的7.22%,其中死胎占围产儿之首。

2.2 围产儿死亡动态变化见表12001年围产儿死亡率为14.98‰至2007年下降至7.83‰,呈逐年下降趋势,各年间围产儿死亡有显著差异(x2 =9.74,p<0.05)。

2.3 围产儿死亡原因及顺位围产儿死亡中,位于前5位的死因见表2。

表1 2001年-2007年围产儿死亡情况年度围产儿数(例)围产儿死亡数(例)死亡率(‰)2001年 3405 51 14.982002年 3287 41 12.472003年 2730 32 11.722004年 3307 36 10.892005年 3912 42 10.742006年 3496 33 9.442007年 3576 28 7.83合计 23713 263 11.09表2 围产儿死亡中位于前5位的死因死因例数构成比(%)序位先天畸形 92 34.98 1脐带因素 58 22.05 2早产 45 17.11 3胎盘因素 37 14.07 4胎儿宫内窘迫及妊娠合并症 14 5.32 5179例死胎中,胎儿畸形(其中包括神经管畸形、心脏畸形、多发畸形、胸腔积液、肢体畸形、唇腭裂等)47例,占死胎死因的26.26%;脐带因素38例,占21.23%;胎盘因素34例,占18. 99%;妊高征9例,占5.03%;胎儿宫内窘迫7例,占3.91%;妊娠合并症3例,占1.68%;不详17例,占9.49%;其他(包括治疗性引产)24例,占13.41%,其中位于前3位的分别为:先天畸形、脐带因素、早产。

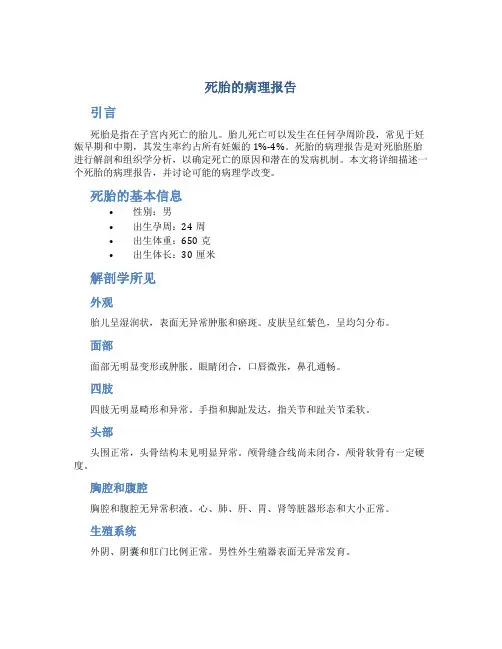

死胎的病理报告引言死胎是指在子宫内死亡的胎儿。

胎儿死亡可以发生在任何孕周阶段,常见于妊娠早期和中期,其发生率约占所有妊娠的1%-4%。

死胎的病理报告是对死胎胚胎进行解剖和组织学分析,以确定死亡的原因和潜在的发病机制。

本文将详细描述一个死胎的病理报告,并讨论可能的病理学改变。

死胎的基本信息•性别:男•出生孕周:24周•出生体重:650克•出生体长:30厘米解剖学所见外观胎儿呈湿润状,表面无异常肿胀和瘀斑。

皮肤呈红紫色,呈均匀分布。

面部面部无明显变形或肿胀。

眼睛闭合,口唇微张,鼻孔通畅。

四肢四肢无明显畸形和异常。

手指和脚趾发达,指关节和趾关节柔软。

头部头围正常,头骨结构未见明显异常。

颅骨缝合线尚未闭合,颅骨软骨有一定硬度。

胸腔和腹腔胸腔和腹腔无异常积液。

心、肺、肝、胃、肾等脏器形态和大小正常。

生殖系统外阴、阴囊和肛门比例正常。

男性外生殖器表面无异常发育。

病理学改变肺肺部均匀粉红色,表面光滑,无明显病变。

肺组织切面显示呈未成熟气体交换结构。

心脏心脏大小正常,没有明显的结构异常。

心脏切面显示心室壁和心房壁较薄。

脐带脐带长度正常,无明显异常结构。

血管无明显异常。

肝脏肝脏体积正常,质地均匀,颜色呈红色。

肝细胞核与胞质比例正常。

脑部脑组织切面显示正常,未见明显出血、水肿或破损。

结论根据解剖和组织学观察,死胎的病理改变主要集中在肺、心脏和脐带。

肺部显示未成熟气体交换结构,可能是导致死亡的一个因素。

心脏的心室壁和心房壁较薄,可能存在发育异常。

脐带无明显异常。

脑部未见明显异常。

因为死胎的病理改变可能会受到多种因素的影响,包括基因突变、胎儿感染、母体营养不良等。

进一步的分析和实验可以帮助进一步确定死亡原因以及相关的潜在发病机制。

本病例的详细病理报告有助于医学研究和临床实践中对死胎的病因和治疗方案的理解和探索。

注意:本报告仅为病理学观察和初步分析,具体病因需要综合临床数据和其他辅助检查来综合判断。

案例分析题产妇 XX 于 XX 年6月17 日入住 XX医院【案情简介】产妇郑某,女,现年27岁,于XX年4月7日入住景德镇市某医院妇产科待产。

入院后,郑某进行了相关检查,胎心监护属中等变异,加速不明显。

患方要求阴道试产,院方考虑暂无手术指征,同意其阴道试产,但告知试产过程中可能存在胎儿宫内窘迫,甚至发生胎死宫内可能,患方表示理解并签字。

4月7日下午18时,孕妇和家属自行离开医院直到晚19:45返回病房。

4月8日凌晨00:30她们再次自行离开医院,到2:30返回病房。

早上8:45孕妇内诊检查,宫口开1.5CM,行人工破膜,羊水三度,院方建议其剖宫产终止妊娠,但患方要求11点后再剖宫产。

上午10:20,产妇入手术室,胎儿于11:16娩出,术中见羊水三度呈泥沙,约500ML。

新生儿为男性,因吸入性肺炎窒息致脑死亡,在新生儿科抢救未见效,于当天下午18时转某大学附属医院抢救治疗,因病情危重,于4月10日死亡。

新生儿死亡后其遗体已由家属自行处理,无法进行尸体检验,影响到查明真实的病理死亡原因。

患方认为,产妇入院待产后,医方没有及时详细观察,直到产妇状态不佳时,才对她进行剖宫产,导致新生儿窒息,抢救无效死亡,对此,院方应承担相应的损害责任,要求院方赔偿人民币90万元。

【调解过程】XX年4月25日,医患双方申请调解,调解员告知了双方的权利义务,调解的原则,规则和工作流程,以及回避制度。

受理该案后,调解员立即着手了解整个纠纷事实情况,收集相关病历资料,就采取哪种方式进行鉴定并查明责任征求了医患双方意见。

5月10日,双方协商同意确定由某司法鉴定中心做司法鉴定。

6月30日,该鉴定中心作出鉴定意见如下:(一)对医院方医疗行为的评价。

1.孕妇于XX年4月7日入院待产,家属要求阴道试产,院方告知试产过程中可能存在胎儿宫内窘迫、窒息、肩难产,滞带等风险,必要时需产钳助产或剖宫产终止妊娠。

患者表示理解并签字。

院方在产前处置方面,符合诊疗规范。

头位难产的临床分析摘要:目的:探讨头位难产的原因与处理方法。

方法:回顾性分析2011年7月至2012年7月在我院分娩的发生头位难产133例产妇的临床资料。

结果:头位难产原因中,胎儿异常与产力异常、产道异常的发生率相比差异具有统计学意义(p<0.05)。

发生胎儿宫内窘迫45例,新生儿窒息33例,产妇产后出血8例。

结论:要结合导致头位难产的因素做好早期阶段的诊断以及处理,采取科学有效的分娩方式可以显著提升患者分娩质量,尽量避免围生期事件的出现。

关键词:头位难产发生原因胎儿异常【中图分类号】r4【文献标识码】b【文章编号】1008-1879(2012)11-0168-02头位难产主要指非枕前位处的胎儿头部,因为其在母体盆腔中旋转过程中遇到一定程度的障碍,逐渐转换为不间断的枕后位以及枕横位,也可能是因为胎儿头部俯屈姿势不正确,致使发生面先露,也可能是额先露的情况,进而导致母体难产。

妇女分娩前是很难鉴别出有没有头位难产情况的,一般来说只有在试产过程中才能得到确诊,头位难产不管是对产妇还是对婴儿来说,都严重影响着其健康状况[1]。

现对2011年7月至2012年7月在我院分娩的发生头位难产133例产妇的临床资料进行回顾性分析报导如下。

1资料与方法1.1一般资料。

本组资料的133例均为2011年7月至2012年7月在我院分娩的头位难产产妇,年龄23~39岁,平均27.1±2.9岁,孕周37~43周。

其中初产妇111例,经产妇22例。

头先露为基本诊断标准;骨盆测量结果显示正常;胎儿体积可以预计阴道分娩;通过内诊检查,显示胎头位置不正确;伴随宫缩乏力症状。

1.2方法。

①临产潜伏阶段。

宫缩规律一定要科学合理,静脉注射安定10mg,以可以是肌肉注射100mg剂量的杜冷丁,要认真观察并记录好胎头降低以及宫口扩张等方面的实际情况,如果注射效果不是很理想,那么就应该考虑阴道检查;如果是伴有前不均倾位或者是高直后位等严重症状的患者最好选择剖宫产术进行处理;如果是未显头盆不称的产妇可以选择人工破膜方式进行处理,以使胎头充分压迫到宫颈,确保其处于活跃期。

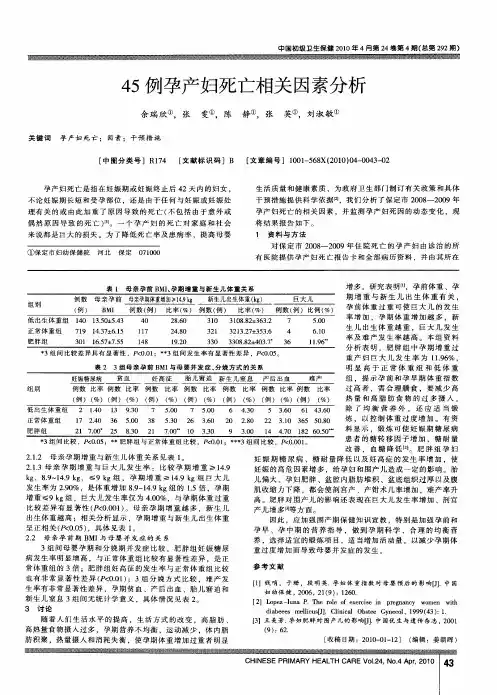

孕产妇死亡原因分析与干预措施摘要】目的:探讨导致孕产妇死亡的相关因素及有效的预防干预措施,为孕产妇死亡的预防与救治提供参考。

方法:回顾性总结分析我院在2008年1月至2013年1月期间收治的123例死亡孕产妇的临床病例资料,总结导致孕产妇死亡的相关原因,探讨预防孕产妇死亡的有效措施。

结果:导致孕产妇死亡的原因依次为产科出血、妊娠合并心脏疾病、羊水栓塞以及妊娠期合并高血压疾病,构成比分别为40.65%、23.58%、18.70%、10.57%。

123例死亡孕产妇中可避免死亡者63例,所占比例为51.22%;创造条件可避免者29例,所占比例为23.58%;不可避免者31例,所占比例为25,20%。

结论:随着孕产妇死因构成比的变化及服务需求的提高,探索新的服务与管理模式以保障母婴安康更显得十分必要,加强医院的产科建设,提高产科人员的业务培训,提高孕产妇自我保健意识,可有效降低孕产妇死亡率。

【关键词】孕产妇死亡;干预措施由于孕产妇死亡年龄较轻,造成潜在损失重大,不仅危害妇女的生命,而且对社会和经济造成重大损失[1]。

降低孕产妇死亡率是公共医疗部门的一项重要任务,全国各个地区也一直致力于采取针对性措施降低孕产妇死亡率。

孕产妇死亡率足衡量一个国家或地区社会、医疗水平、经济的综合性指标,联合国将其列为全球八项千年发展目标(MDG)之一,我国也已将其列为卫生工作的三大指标之一[2]。

本研究回顾性总结分析我院在2008年1月至2013年1月期间收治的123例死亡孕产妇的临床病例资料,总结导致孕产妇死亡的相关原因,探讨预防孕产妇死亡的有效措施。

现将结果报告如下。

1资料与方法1.1临床资料:我院2010年1月至2012年12月期间收治的123例死亡孕产妇,孕产妇平均年龄为23.4±5.1岁,平均孕周为39.8±0.5周,其中初产妇53例,经产妇70例,阴道分娩者46例,进行剖宫产手术者77例。

死亡孕产妇是指从妊娠开始至产后30天内死亡者,不包括意外死亡的孕产妇。