共济失调诊断和鉴别诊断

- 格式:ppt

- 大小:2.84 MB

- 文档页数:99

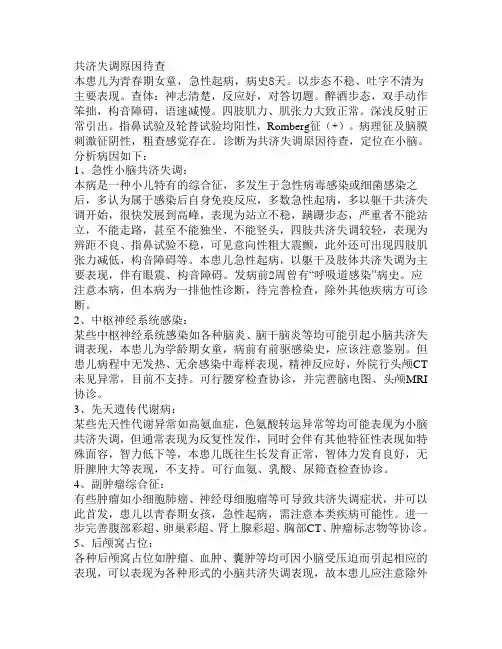

共济失调原因待查本患儿为青春期女童,急性起病,病史8天。

以步态不稳、吐字不清为主要表现。

查体:神志清楚,反应好,对答切题。

醉酒步态,双手动作笨拙,构音障碍,语速减慢。

四肢肌力、肌张力大致正常。

深浅反射正常引出。

指鼻试验及轮替试验均阳性,Romberg征(+)。

病理征及脑膜刺激征阴性,粗查感觉存在。

诊断为共济失调原因待查,定位在小脑。

分析病因如下:1、急性小脑共济失调:本病是一种小儿特有的综合征,多发生于急性病毒感染或细菌感染之后,多认为属于感染后自身免疫反应,多数急性起病,多以躯干共济失调开始,很快发展到高峰,表现为站立不稳,蹒跚步态,严重者不能站立,不能走路,甚至不能独坐、不能竖头,四肢共济失调较轻,表现为辨距不良、指鼻试验不稳,可见意向性粗大震颤,此外还可出现四肢肌张力减低,构音障碍等。

本患儿急性起病,以躯干及肢体共济失调为主要表现,伴有眼震、构音障碍。

发病前2周曾有“呼吸道感染”病史。

应注意本病,但本病为一排他性诊断,待完善检查,除外其他疾病方可诊断。

2、中枢神经系统感染:某些中枢神经系统感染如各种脑炎、脑干脑炎等均可能引起小脑共济失调表现,本患儿为学龄期女童,病前有前驱感染史,应该注意鉴别。

但患儿病程中无发热、无余感染中毒样表现,精神反应好,外院行头颅CT 未见异常,目前不支持。

可行腰穿检查协诊,并完善脑电图、头颅MRI 协诊。

3、先天遗传代谢病:某些先天性代谢异常如高氨血症,色氨酸转运异常等均可能表现为小脑共济失调,但通常表现为反复性发作,同时会伴有其他特征性表现如特殊面容,智力低下等,本患儿既往生长发育正常,智体力发育良好,无肝脾肿大等表现,不支持。

可行血氨、乳酸、尿筛查检查协诊。

4、副肿瘤综合征:有些肿瘤如小细胞肺癌、神经母细胞瘤等可导致共济失调症状,并可以此首发,患儿以青春期女孩,急性起病,需注意本类疾病可能性。

进一步完善腹部彩超、卵巢彩超、肾上腺彩超、胸部CT、肿瘤标志物等协诊。

共济失调鉴别诊断:1、脊髓亚急性联合变性:多中年以后起病,隐匿起病,缓慢进展,可有脊髓后索、侧索及周围神经损害的症状与体征,血清中维生素B12缺乏,患者表现为行走不稳、踩棉花感,需考虑该病,但患者无明显锥体束损害体征,可进一步检查血清维生素B12浓度,必要时试验性治疗明确。

2、颈椎病:脊髓型颈椎病可出现下肢共济失调或括约肌功能障碍,可伴上升性麻木和感觉异常,可进一步查颈椎MRI排除。

3、脊髓压迫症:脊髓压迫症:多有神经根痛和感觉障碍平面,脑脊液动力学试验呈部分梗阻或完全梗阻,脑脊液蛋白升高,椎管造影及MRI检查可鉴别,该患者无根痛,但有感觉平面,颈椎MRI发现颈髓病变,需进一步鉴别。

4、多发性硬化:起病较急,可有明显的缓解复发交替的病史,一般不伴有对称性周围神经损害。

首发症状多为视力减退,可有眼球震颤、小脑体征、椎体束征等,与患者不符合,可排除。

5、感觉性共济失调:多症状明显,表现为站立不稳,迈步的远近无法控制,落脚不知深浅,踩棉花感,睁眼时症状较轻,黑暗中或闭目时症状加重,患者体检体征少,有右上肢腱反射增强,故不考虑。

6、小脑性共济失调:多有协调运动障碍,伴有肌张力降低、眼球运动障碍、及言语障碍,与患者表现不符合,故不考虑。

7、脊髓痨:见于梅毒感染后15-20年,起病隐袭,表现为脊髓症状,如下肢针刺样或闪电样疼痛、进行性感觉性共济失调、括约肌及性功能障碍等,患者既往查梅毒相关指标阴性可排除该诊断。

脑梗死鉴别诊断:1、脑出血:多急性起病,可表现为神经功能缺损、头痛、恶心、呕吐,头颅CT可见高密度影,该患者不符。

2、脑栓塞:由血液中的各种栓子(如心脏、动脉粥样硬化的斑块、脂肪、肿瘤细胞等)随血流进入脑动脉而阻塞血管引起的脑组织缺血性坏死,多起病急骤,症状常在数秒或数分钟内达高峰,多数患者有意识障碍,表现为偏瘫、失语等局灶性神经功能缺损,影像学检查可见大片缺血灶,该患者无明确栓子来源,起病相对较慢,影像学检查亦不支持。

共济失调的鉴别诊断鉴别诊断1、感觉性共济失调(1)周围神经病变临床上常见于各种原因引起的多发性神经炎,如中毒性、代谢性、遗传性多发神经炎等。

主要表现为四肢远端对称性的感觉、运动和营养障碍、肌张力减低、腱反射消失、肌肉有压痛等。

其共济失调的主要特点是四肢的共济失调,下肢重于上肢,远端重于近端,闭目时加重。

本型有深感觉障碍,无Argyll-Robertson氏瞳孔,无括约肌障碍,以上三点可与后束型或脊髓痨鉴别。

(2)后根病变多发性神经根炎病例可出现共济失调,伴有感觉异常,末梢型感觉障碍、肌痛、肌张力减低、腱反射消失等症状和脑脊液蛋白增高。

脊髓痨损害后根及后束,出现典型的感觉性共济失调。

并可有闪电样疼痛,躯体束带感、括约肌功能障碍、Argyll-Robertson氏瞳孔、膝、跟腱反射减低或消失,血和脑脊液华康氏反应阳性。

(3)后束病变各种原因损害脊髓后束者都可出现感觉性共济失调,如亚急性合并变性,脊髓后方肿瘤,脊髓型遗传性共济失调等。

其特点是感觉分离,即触觉、温痛觉无损害,而位置觉、压觉及震动觉减低或消失。

亚急性合并变性者常合并锥体束损害而有两下肢肌力减退、腱反射亢进和病理征阳性,也可有多发性神经炎表现和恶性贫血,胃液分析常有游离酸减低。

脊髓后方肿瘤常先有神经根痛,以后逐渐发生感觉性共济失调症状,往往伴有传导束型浅感觉障碍和锥体束征,腰穿有椎管阻塞症状,脑脊液中蛋白质增多。

(4)脑干病变凡损害延及后束或其核或桥脑和中脑的内侧丘系时均可发生感觉性共济失调。

延髓病变其共济失调在同侧,桥脑、中枢病变共济失调在对侧,其特点是伴有病变同侧的颅神经损害症状,且大多伴有小脑性共济失调。

(5)丘脑病变丘脑性共济失调的病因可为血管性、肿瘤和外伤等。

除可有对侧半身感觉性共济失调外,尚可有对侧半身自发性疼痛及浅感觉障碍,其共济失调上肢重于下肢。

因丘脑中间腹核与小脑有联系,故丘脑病变时还伴有小脑症状。

丘脑病变引起深感觉障碍。

检查共济失调的常用方法

共济失调是一种常见的神经系统疾病,常用的检查方法包括:

1. 神经系统检查:医生会观察患者的姿势、步态、肌张力和肌肉协调性等,以评估共济失调的程度和类型。

2. 眼震检查:通过观察患者的眼球运动,包括视床反射、追踪运动和注视稳定性等来评估眼动功能是否受到影响。

3. 平衡和协调测试:包括Romberg测试、单脚站立测试等,

以评估患者的平衡和协调能力。

4. 磁共振成像(MRI):通过对患者大脑和小脑进行MRI扫描,可以观察到是否存在异常的结构或损害,如小脑萎缩等。

5. 电生理学测试:包括脑电图(EEG)和诱发电位(EP)等,可用于评估中枢神经系统的功能状态和传导情况。

6. 基因检测:共济失调可能与某些遗传因素相关,通过进行基因检测可以识别出与共济失调相关的基因变异。

以上是常见的检查方法,根据具体病情和临床需要,医生可能会选择一种或多种检查方法来帮助诊断共济失调。

请及时就医并咨询专业医生的建议。