共济失调的诊断和鉴别

- 格式:pdf

- 大小:5.49 MB

- 文档页数:17

共济失调全面解读共济失调是一种神经系统疾病,其主要特征是运动协调能力下降。

这种疾病可以影响人体的平衡感、姿势控制、动作协调、肌肉张力和身体感觉等多个方面,严重影响患者的生活质量。

本文将全面解读共济失调,包括其病因、症状、诊断和治疗等方面。

一、病因共济失调的病因非常复杂,包括遗传、环境和脑部病变等多方面因素。

目前已知的共济失调病因包括:1. 遗传因素:共济失调可以是遗传的,有些共济失调患者的家族中也有其他患者。

常见的遗传性共济失调包括斯卡伯罗症、弗里德里希共济失调、自发性共济失调等。

2. 脑部病变:脑部病变也是共济失调的重要病因,包括脑血管意外、脑出血、脑炎、脑肿瘤等。

3. 中毒:某些物质的中毒也会导致共济失调,如长期酗酒、药物过量等。

4. 环境因素:环境因素也可能导致共济失调,如缺乏维生素E、B1等。

5. 其他因素:其他因素还包括颅脑损伤、代谢性疾病等。

二、症状共济失调的症状主要是运动障碍,包括:1. 平衡感下降:患者在站立或行走时感觉不稳,易摔倒。

2. 姿势控制障碍:患者难以控制身体姿势,如手脚不自然地摆动。

3. 动作协调障碍:患者难以完成复杂动作,如写字、打字等。

4. 肌肉张力异常:患者的肌肉张力过高或过低,如手指僵硬。

5. 身体感觉异常:患者可能会感觉到身体的某些部位麻木或刺痛。

三、诊断共济失调的诊断需要进行全面的身体检查、神经系统检查和影像学检查。

常见的诊断方法包括:1. 神经系统检查:医生会检查患者的运动协调能力、肌肉张力、反射等指标。

2. 影像学检查:医生会进行CT或MRI等影像学检查,以确定是否存在脑部病变。

3. 实验室检查:医生会进行血液、尿液等实验室检查,以排除代谢性疾病等可能因素。

四、治疗共济失调的治疗需要结合病因和症状进行,包括药物治疗、物理治疗和手术治疗等。

1. 药物治疗:常用的药物包括镇静剂、抗惊厥药、肌肉松弛剂等,以改善运动协调能力。

2. 物理治疗:物理治疗包括康复训练、理疗等,以提高患者的平衡感和肌肉控制能力。

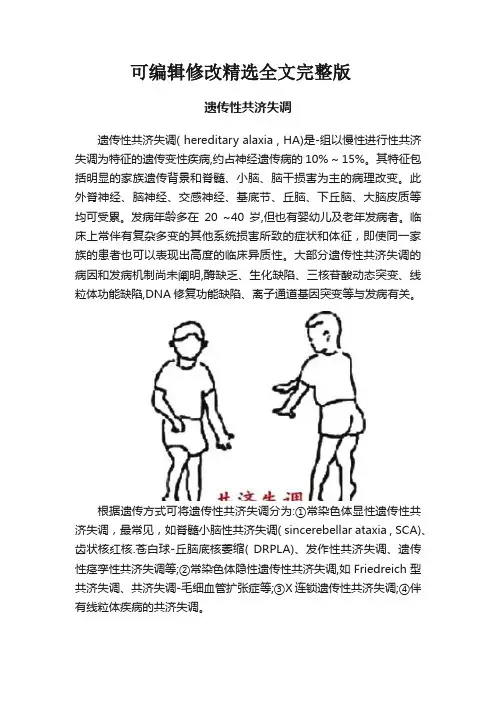

可编辑修改精选全文完整版遗传性共济失调遗传性共济失调( hereditary alaxia , HA)是-组以慢性进行性共济失调为特征的遗传变性疾病,约占神经遗传病的10% ~ 15%。

其特征包括明显的家族遗传背景和脊髓、小脑、脑干损害为主的病理改变。

此外脊神经、脑神经、交感神经、基底节、丘脑、下丘脑、大脑皮质等均可受累。

发病年龄多在20 ~40岁,但也有婴幼儿及老年发病者。

临床上常伴有复杂多变的其他系统损害所致的症状和体征,即使同一家族的患者也可以表现出高度的临床异质性。

大部分遗传性共济失调的病因和发病机制尚未阐明,酶缺乏、生化缺陷、三核苷酸动态突变、线粒体功能缺陷,DNA修复功能缺陷、离子通道基因突变等与发病有关。

根据遗传方式可将遗传性共济失调分为:①常染色体显性遗传性共济失调,最常见,如脊髓小脑性共济失调( sincerebellar ataxia , SCA)、齿状核红核.苍白球-丘脑底核萎缩( DRPLA)、发作性共济失调、遗传性痉孪性共济失调等;②常染色体隐性遗传性共济失调,如Friedreich型共济失调、共济失调-毛细血管扩张症等;③X连锁遗传性共济失调;④伴有线粒体疾病的共济失调。

一、Friedreich 型共济失调Friedreich型共济失调( Friedreich ataxia, FRDA)是最常见的常染色体隐性遗传性共济失调,由Friedreich( 1863年)首先报道。

欧美地区多见,东亚(包括中国)罕见,人群患病率是2/10万,近亲结婚发病率高。

主要临床特征为儿童期发病,进行性上肢和步态共济失调伴锥体束征、构音障碍、深感觉丧失、弓形足和心脏损害等。

病因及发病机制绝大多数情况下, Friedreich型共济失调是由于9号染色体长臂9q13-21. 1上的frataxin基因内含子区内GAA三核苷酸序列扩增突变所致。

正常人GAA重复扩增的次数少于42次,而Friedreich型共济失调的患者重复扩增的次数或长度达到66~1700个拷贝,形成异常螺旋结构抑制基因的转录,fratxin蛋白表达水平减少和功能丧失,导致脊髓、小脑和心脏等部位的细胞分化、代谢障碍而发病。

共济失调鉴别诊断:1、脊髓亚急性联合变性:多中年以后起病,隐匿起病,缓慢进展,可有脊髓后索、侧索及周围神经损害的症状与体征,血清中维生素B12缺乏,患者表现为行走不稳、踩棉花感,需考虑该病,但患者无明显锥体束损害体征,可进一步检查血清维生素B12浓度,必要时试验性治疗明确。

2、颈椎病:脊髓型颈椎病可出现下肢共济失调或括约肌功能障碍,可伴上升性麻木和感觉异常,可进一步查颈椎MRI排除。

3、脊髓压迫症:脊髓压迫症:多有神经根痛和感觉障碍平面,脑脊液动力学试验呈部分梗阻或完全梗阻,脑脊液蛋白升高,椎管造影及MRI检查可鉴别,该患者无根痛,但有感觉平面,颈椎MRI发现颈髓病变,需进一步鉴别。

4、多发性硬化:起病较急,可有明显的缓解复发交替的病史,一般不伴有对称性周围神经损害。

首发症状多为视力减退,可有眼球震颤、小脑体征、椎体束征等,与患者不符合,可排除。

5、感觉性共济失调:多症状明显,表现为站立不稳,迈步的远近无法控制,落脚不知深浅,踩棉花感,睁眼时症状较轻,黑暗中或闭目时症状加重,患者体检体征少,有右上肢腱反射增强,故不考虑。

6、小脑性共济失调:多有协调运动障碍,伴有肌张力降低、眼球运动障碍、及言语障碍,与患者表现不符合,故不考虑。

7、脊髓痨:见于梅毒感染后15-20年,起病隐袭,表现为脊髓症状,如下肢针刺样或闪电样疼痛、进行性感觉性共济失调、括约肌及性功能障碍等,患者既往查梅毒相关指标阴性可排除该诊断。

脑梗死鉴别诊断:1、脑出血:多急性起病,可表现为神经功能缺损、头痛、恶心、呕吐,头颅CT可见高密度影,该患者不符。

2、脑栓塞:由血液中的各种栓子(如心脏、动脉粥样硬化的斑块、脂肪、肿瘤细胞等)随血流进入脑动脉而阻塞血管引起的脑组织缺血性坏死,多起病急骤,症状常在数秒或数分钟内达高峰,多数患者有意识障碍,表现为偏瘫、失语等局灶性神经功能缺损,影像学检查可见大片缺血灶,该患者无明确栓子来源,起病相对较慢,影像学检查亦不支持。

共济失调共济失调(ataxia)是指肌力正常的情况下运动的协调障碍。

肢体随意运动的幅度及协调发生紊乱,以及不能维持躯体姿势和平衡。

但不包括肢体轻度瘫痪时出现的协调障碍、眼肌麻痹所致的随意运动偏斜,视觉障碍所致的随意运动困难以及大脑病变引起的失用症。

任何一个简单的运动必须有主动肌、对抗肌、协同肌和固定肌四组肌肉的参与才能完成,并有赖于神经系统的协调和平衡。

共济失调的病因很多,深感觉(深感觉是指感受肌肉、肌腱、关节和韧带等深部结构的本体感觉。

肌肉是处于收缩或舒张状态;肌腱和韧带是否被牵拉以及关节是处于屈曲还是伸直的状态等的感觉。

检查方法①振动觉检查:置振动的128Hz音叉末端于骨突起处(例如内外踝、膝盖、髂前上棘、腕骨或脊椎棘突等处)以试验患者能否察觉。

注意感受的时限,两侧对比。

②位置觉检查:瞩患者闭目,移动患者一肢的大多数关节,塑成一种姿势,瞩患者保持之,然后瞩患者用对侧的一肢模仿。

③运动觉检查:轻移患者的手指和足趾向上及向下,瞩患者说出移动的方向)、前庭系统、小脑和大脑损害都可发生共济失调,根据病变部位不同,共济失调可分为四种类型:①深感觉障碍性共济失调;②前庭迷路性共济失调;③小脑性共济失调;④大脑型共济失调。

而一般称呼的“共济失调”,多特指小脑性共济失调。

几乎100%的Ias(颅内动脉粥样硬化性狭窄)患者有共济失调的表现。

还有原因不明的因素,有的伴有智能不全或痴呆。

神经系统的协调和平衡包括:1.感觉性深感觉向中枢神经系统反映躯体各部位的位置和运动方向。

病因有:①周围神经或神经根病;②脊髓亚急性联合变性(简称亚急性联合变性(subacute combined degeneration,SCD),是由于维生素B12的摄入、吸收、结合、转运或代谢障碍导致体内含量不足而引起的中枢和周围神经系统变性的疾病。

病变主要累及脊髓后索、侧索及周围神经等,临床表现为双下肢深感觉缺失、感觉性共济失调、痉挛性瘫痪及周围性神经病变等,常伴有贫血的临床征象。

共济运动检查方法

共济运动检查是指对平衡和协调能力的检查,以下是一些常用的检查方法:

指鼻试验:将前臂外旋、伸直,指尖触碰自己的鼻尖,然后先慢后快、先睁眼后闭眼,重复进行。

跟膝胫试验:仰卧,将一侧下肢抬起,用脚跟碰触对侧膝盖,然后沿胫骨前缘直线下行,重复进行。

闭目直立试验:两脚并拢站立,双手向前平伸,先睁眼直立,后闭眼,若出现身体摇晃或倾斜则异常。

轮替试验:一侧手掌和手背反复交替、快速地拍击另侧手背。

如果出现共济失调的症状,建议及时就医,进行进一步的检查和治疗。

共济失调诊断详述*导读:共济失调症状的临床表现和初步诊断?如何缓解和预防?一、病史1、共济失调注意起病急缓及病程,一般急性起病的共济失调并且呈发作性,以前庭系统病变及眩晕性癫痫的可能性较大。

起病较急,短时间内恶化者,经治疗后很快好转者以急性小脑病变、中枢神经系统炎症及脑外伤多见。

起病较急,并且迅速恶化者,有时可危及生命的以脑血管病、脑外伤尤其是小脑出血多见。

酒精中毒及维生素缺乏导致的共济失调在改善营养状况后可使共济失调改善。

有缓解与复发的共济失调以多发性硬化多见。

2、年龄与家族史在诊断共济失调时有很大的参考意义。

儿童期以先天性小脑发育不全、遗传性疾病、儿童期急性小脑共济失调、脑炎等多见。

青年期发病者可见于少年型脊髓型遗传性共济失调症、遗传性共济失调多发性神经炎原骨肌萎缩型共济失调症、肥大型间质性神经病、脊髓空洞症等。

青年与壮年发病者可见于齿状核红核萎缩症、橄榄桥脑小脑变性、亚急性联合变性、毛细血管扩张共济失调症等。

中老年多见于小脑萎缩、椎一基底动脉供血不足、小脑出血、脑血管病等。

共济失调部分有遗传因素如先天性小脑发育不全、儿童期急性小脑共济失调、少年型脊髓型遗传性共济失调症。

遗传性共济失调多发性神经炎层骨肌萎缩型共济失调症、大型间质性神经病、齿状核红核萎缩症、橄榄桥脑小脑变性、毛细血管扩张共济失调症等。

二、体格检查正确随意运动需要很多肌肉,包括主动肌、协同肌、桔抗肌和固定肌的参与才能完成。

1、指鼻试验嘱患者先将上肢伸直外展,然后用食指指尖触其鼻尖,以不同的方向、速度、睁眼、闭眼重复进行,并两侧对比。

共济失调时则表现为动作轻重、快慢不一,误指或经过调整后才能指准目标。

小脑半球病变时则表现为同侧越接近目标时共济失调越明显,因辨距不良可常超越目标。

感觉性共济失调时睁眼共济运动无障碍,但闭眼时则出现明显的共济失调。

2、跟膝胆试验患者仰卧,依次作下列三个动作:一侧下肢抬起并伸直,屈膝将抬起侧的足跟置于对侧平伸侧下肢的膝盖上,然后将足跟沿胜骨前缘向下滑动,力求动作的准确连贯。

共济失调鉴别诊断:1、脊髓亚急性联合变性:多中年以后起病,隐匿起病,缓慢进展,可有脊髓后索、侧索及周围神经损害的症状与体征,血清中维生素B12缺乏,患者表现为行走不稳、踩棉花感,需考虑该病,但患者无明显锥体束损害体征,可进一步检查血清维生素B12浓度,必要时试验性治疗明确。

2、颈椎病:脊髓型颈椎病可出现下肢共济失调或括约肌功能障碍,可伴上升性麻木和感觉异常,可进一步查颈椎MRI排除。

3、脊髓压迫症:脊髓压迫症:多有神经根痛和感觉障碍平面,脑脊液动力学试验呈部分梗阻或完全梗阻,脑脊液蛋白升高,椎管造影及MRI检查可鉴别,该患者无根痛,但有感觉平面,颈椎MRI发现颈髓病变,需进一步鉴别。

4、多发性硬化:起病较急,可有明显的缓解复发交替的病史,一般不伴有对称性周围神经损害。

首发症状多为视力减退,可有眼球震颤、小脑体征、椎体束征等,与患者不符合,可排除。

5、感觉性共济失调:多症状明显,表现为站立不稳,迈步的远近无法控制,落脚不知深浅,踩棉花感,睁眼时症状较轻,黑暗中或闭目时症状加重,患者体检体征少,有右上肢腱反射增强,故不考虑。

6、小脑性共济失调:多有协调运动障碍,伴有肌张力降低、眼球运动障碍、及言语障碍,与患者表现不符合,故不考虑。

7、脊髓痨:见于梅毒感染后15-20年,起病隐袭,表现为脊髓症状,如下肢针刺样或闪电样疼痛、进行性感觉性共济失调、括约肌及性功能障碍等,患者既往查梅毒相关指标阴性可排除该诊断。

脑梗死鉴别诊断:1、脑出血:多急性起病,可表现为神经功能缺损、头痛、恶心、呕吐,头颅CT可见高密度影,该患者不符。

2、脑栓塞:由血液中的各种栓子(如心脏、动脉粥样硬化的斑块、脂肪、肿瘤细胞等)随血流进入脑动脉而阻塞血管引起的脑组织缺血性坏死,多起病急骤,症状常在数秒或数分钟内达高峰,多数患者有意识障碍,表现为偏瘫、失语等局灶性神经功能缺损,影像学检查可见大片缺血灶,该患者无明确栓子来源,起病相对较慢,影像学检查亦不支持。

遗传性共济失调疾病概述遗传性共济失调(hereditary ataxia,HA)是一组以共济失调为主要临床表现的神经系统遗传变性病。

病变部位主要在脊髓、小脑、脑干,故也称脊髓-小脑一脑干疾病,也称为脊髓小脑共济失调(spinocerehenar ataxia,SCAs)。

多于成年发病(大于30岁)表现为平衡障碍、进行性肢体协调运动障碍、步态不稳、构音障碍、眼球运动障碍等,并可伴有复杂的神经系统损害,如锥体系、锥体外系、视觉、听觉、脊髓、周围神经损害,亦可伴大脑皮质功能损害如认知功能障碍和(或)精神行为异常等。

也可伴有其他系统异常。

遗传性共济失调发病机制小脑性共济失调(cerebellar ataxia,CA)为常染色体显性遗传,近年来部分亚型基因已被克隆和测序,显示致病基因三核苷酸(如CAG)重复序列动态突变,拷贝数逐代增加为致病原因。

常染色体显性遗传的脊髓小脑性共济失调具有遗传异质性,最具特征性的基因缺陷是扩增的CAG三核苷酸重复编码多聚谷氨酰胺通道,该通道在功能不明蛋白(ataxins)和神经末梢上发现的P/Q型钙通道α1A亚单位上;其他类型突变包括CTG三核苷酸(SCA8)和ATTCT五核苷酸(SCA10)重复序列扩增,在许多病例中这种扩增片断的大小与疾病严重性有关,且发病年龄愈小,病情愈重。

Friedreich型共济失调(FRDA)是9号染色体长臂(9q13-12.1)frataxin基因非编码区GAA三核苷酸重复序列异常扩增所致,正常GAA重复扩增42次以下,病人异常扩增(66~1700次)形成异常螺旋结构可抑制基因转录。

发病机制三核甘酸动态突变小脑性共济失调病理改变主要表现小脑、脊髓和脑干变性,故又称为脊髓小脑性共济失调(SCA),根据临床特点和基因定位分为SCA1~21种亚型,属于三核甘酸动态突变。

三核甘酸动态突变:是由于DNA中的碱基重复单位拷贝数不稳定扩增而导致。

正常情况下重复单位拷贝数有一定限制,而在动态突变下,则大大增加。

小脑性共济失调的鉴别诊断小脑性共济失调症状易与其他疾病引起的共济失调相混淆,应认真区别。

(一)脊髓结核性共济失调脊髓结核性共济失调也会出现步态异常,但表现步幅不均,无序,虽然也出现蹒跚步态,但在视力矫正下可改善,因此病人行走时常低头两眼注视地面和脚的动作,闭眼后躯体摇晃增强。

例如病人洗脸时常向脸盆内倾倒(洗脸盆征阳性)。

而小脑性共济失调的病人无论有无视力矫正皆不稳。

此外,脊髓结核尚有深感觉障碍、腱反射丧失和瞳孔异常(Argyll-Robertson瞳孔)等表现。

小脑共济失调合并有辨距不良、肌张力降低及小脑言语等。

细致检查可以鉴别。

(二)前庭迷路性共济失调小脑性共济失调与前庭迷路性共济失调主要鉴别要点如下:1.前庭性共济失调在运动时明显例如体位转动时突出,而单纯做简单随意运动时共济失调并不明显。

2.前庭性共济失调常伴有眩晕呈发作性或持续性,而单纯的小脑性共济失调则无眩晕。

3.前庭性共济失调站立时躯体向侧方倾倒,或摇晃不稳,其发病有一定的潜伏期,摇晃不稳逐渐增强,甚至出现倾倒,倾倒方向以侧方为多。

小脑病变时躯体向各个方向摇晃,但以前后方向为主。

4.前庭性共济失调躯体倾斜与头位有密切关系而小脑共济失调与头位无关。

临床实际工作中由于小脑与前庭束之间有密切联系,两种组织往往同时受累,出现小脑前庭迷路综合征。

即使纯粹的小脑病变(例如小脑肿瘤),由于颅内压增高也可直接或间接地影响到前庭迷路系统。

(三)大脑性共济失调大脑病变伴有痉挛性偏瘫或失语等典型症状时,很容易鉴别,但既有大脑病变又合并小脑病变时鉴别起来就比较困难。

小脑病变时不出现锥体束征,广泛的小脑病变,例如小脑外伤、小脑脓肿呈现肌张力降低,或伴有肌力减低,但较大脑病变的肌力改变轻且短暂,不产生持久性瘫痪。

可通过联合屈曲试验进行鉴别:病人仰卧位,将两臂在胸前交叉,做起身动作,此时大脑病变与小脑病变表现相同,都表现起身时患侧股关节屈曲。

如果检查者将两下肢按住,使之固定不动,观察病人上半身起床的动作。

小脑位于大脑半球后下方小脑位于大脑半球后下方,,覆盖在脑桥及延髓之上覆盖在脑桥及延髓之上,,横跨在中脑和延髓之间中脑和延髓之间。

通过小脑脚附着于延髓通过小脑脚附着于延髓、、脑桥及中脑脑桥及中脑。

它由胚胎早期的菱脑分化而来它由胚胎早期的菱脑分化而来,,是仅次于大脑的第二大结构是仅次于大脑的第二大结构。

球状核球状核、、栓状核属于旧小脑齿状核

属于新小脑

顶核属于原小脑

ICARS

SCA神经变性的分子机制

动态突变检测

荧光标记毛细管电泳片段分析

克隆测序

家系随访

典型病例

首诊时40岁,行走不稳1年

病史病史::1年+之前无明确诱因出现行走不稳之前无明确诱因出现行走不稳,,夜间明显夜间明显,,上夜班后有时视物成双上夜班后有时视物成双,,轻度写字慢轻度写字慢,4次视物旋转次视物旋转,,伴恶心呕吐伴恶心呕吐,

查体查体::轻度构音不清轻度构音不清,,突眼突眼,I:1

55/77

I:2

II:2

II:354/68

II:4

II:545/54II:6II:7

48

II:8

SCA3临床变异型——变形性肌张力障碍

常染色体显性遗传家系常染色体显性遗传家系,,先证者发病年龄先证者发病年龄﹤﹤3030岁岁

以肌张力障碍为主要表现以肌张力障碍为主要表现,,无震颤

30岁发病14/74

20岁发病24/77

18岁起病14/78

服药前

服药后

MRI

apraxia, AOA

或)张力障碍

编码ATM,参与信号转导

参与信号转导、

、细胞基因定位于11q21,编码蛋白Saguenay Spastic Ataxia,ARSACS

Saint-Jean 参与分子伴侣介导的蛋白折叠

ataxia with axonal neuropathy, SCAN1

,参与共价拓扑

线粒体病

散发性神经变性共济失调

MSA -C )

共济失调,,自主神经异常自主神经异常,,可伴有帕金森样症进展快基底节基底节、、脑干脑干、、小脑小脑、、脊髓中间外侧柱下橄榄体下橄榄体、、脑桥核脑桥核、、小脑皮层

散发晚发性共济失调((sporadic adult -onset 相对良性病程无明显自主神经异常排除遗传性和获得性病因

静心治学

精益求精。