天然药物讲义化学-第八章甾体及其苷类

- 格式:ppt

- 大小:933.00 KB

- 文档页数:108

天然药物化学--第8章---甾体及其苷类第8章甾体及其苷类⼀、选择题1.甾体皂苷不具有的性质是()A.可溶于⽔、正丁醇B.与醋酸铅产⽣沉淀C.与碱性醋酸铅沉淀D.表⾯活性与溶⾎作⽤E.皂苷的苷键可以被酶、酸或碱⽔解2.溶剂沉淀法分离皂苷是利⽤总皂苷中各皂苷()A.酸性强弱不同B.在⼄醇中溶解度不同C.极性不同D.难溶于⽯油醚的性质E.分⼦量⼤⼩的差异3.可⽤于分离中性皂苷与酸性皂苷的⽅法是()A.中性醋酸铅沉淀B.碱性醋酸铅沉淀C.分段沉淀法D.胆甾醇沉淀法E.酸提取碱沉淀法4.Liebermann-Burchard反应所使⽤的试剂是()A.氯仿-浓硫酸B.三氯醋酸C.⾹草醛-浓硫酸D.醋酐-浓硫酸E.盐酸-对⼆甲氨基苯甲醛5.从⽔溶液中萃取皂苷类最好⽤()A.氯仿B.丙酮C.正丁醇D.⼄醚E.⼄醇6.下列化合物属于()C.螺甾烷醇型皂苷D.四环三萜皂苷E.甲型强⼼苷7.区别三萜皂苷与甾体皂苷的反应()A.3,5-⼆硝基苯甲酸B.三氯化铁-冰醋酸D.20%三氯醋酸反应E.盐酸-镁粉反应8.可⽤于分离螺甾烷甾体皂苷和呋甾烷皂苷的⽅法是()A.⼄醇沉淀法B.pH梯度萃取法C.醋酸铅沉淀法D.明胶沉淀法E.胆甾醇沉淀法9.有关薯蓣皂苷叙述错误的是()A.双糖链苷B.中性皂苷C.可溶于甲醇、⼄醇D.其苷元是合成甾体激素的重要原料10.含甾体皂苷⽔溶液中,分别加⼊酸管(加盐酸)碱管(加氢氧化钠)后振摇,结果是()A.两管泡沫⾼度相同B.酸管泡沫⾼于碱管⼏倍C.碱管泡沫⾼于酸管⼏倍D.两管均⽆泡沫E.酸管有泡沫,碱管⽆碱管11.有关螺甾醇型甾体皂苷元的错误论述是()A.27个碳原⼦B.C22为螺原⼦C.E环是呋喃环,F环是吡喃环D.六个环组成E.D、E环为螺缩酮形式连接12.不符合甾体皂苷元结构特点的是()A.含A、B、C、D、E和F六个环B.E环和F环以螺缩酮形式连接C.E环是呋喃环,F环是吡喃环D.C10、C13、C17位侧链均为β-构型E.分⼦中常含羧基,⼜称酸性皂苷13.⽔解强⼼苷不使苷元发⽣变化⽤()A.0.02~0.05mol/L盐酸B.氢氧化钠/⽔C.3~5%盐酸D.碳酸氢钠/⽔E.氢氧化钠/⼄醇14.Ⅱ型强⼼苷⽔解时,常⽤酸的浓度为()A. 3~5%B. 6~10%C. 20%D. 30~50%E.80%以上15.甲型和⼄型强⼼苷结构的主要区别点是()A.A/B环稠和⽅式不同B.C/D环稠和⽅式不同C.糖链连接位置不同D.内酯环连接位置不同E.C17不饱和内酯环不同16.只对游离2-去氧糖呈阳性反应的是()A.⾹草醛-浓硫酸反应B.三氯醋酸反应C.亚硝酰铁氰化钠反应D.3,5-⼆硝基苯甲酸反应E.三氯化铁-冰醋酸反应17.从种⼦药材中提取强⼼苷时,为除去油脂,可先采⽤()A.⼄醇回流法B.酸提取碱沉淀法C.⼤孔吸附树脂法D.⽯油醚连续提取法E.⽔蒸⽓蒸馏法18.在甲-Ⅰ型强⼼苷的⽔解中,不使苷元发⽣变化⽤()⽔解A.0.02~0.05mol/L HCl B.2%NaOH⽔溶液C.3%~5%HCl D.NaHCO3⽔溶液E.Ca(OH)2溶液19.⽔解强⼼苷时,为了定量的得到糖,⽔解试剂是选择()A.NaHCO3⽔溶液B.Ca(OH)2溶液C.0.02~0.05mol/L HClD.3%~5%HCl E.2%NaOH⽔溶液20.⽤于区别甲型和⼄型强⼼苷的反应是()A.醋酐-浓硫酸反应B.亚硝酰铁氰化钠反应C.⾹草醛-浓硫酸反应D.三氯醋酸反应E.三氯化铁-冰醋酸反应21.Ⅰ-型强⼼苷分⼦结合形式为()A.苷元-O-(α-羟基糖)xB.苷元-O-(α-羟基糖)x-O-(2,6-⼆去氧糖)yC.苷元-O-(2,6-⼆去氧糖)x-O-(α-羟基糖)yD.苷元-O-(6-去氧糖)x-O-(α-羟基糖)yE.苷元-O-(α-羟基糖)x-O-(6-去氧糖)y22.使强⼼苷中糖上的⼄酰基脱掉应采取()⽔解A.0.05mol/L HCl B.5%HCl C.5%Ca (OH)2 D.盐酸—丙酮E.5%H2SO423.2-去氧糖常见于()中A.黄酮苷B. 蒽醌苷C.三萜皂苷D.强⼼苷E.甾体皂苷24.强⼼苷甾体母核的反应不包括()A.三氯醋酸(Rosenheim)反应B.Salkowski反应C.3,5-⼆硝基苯甲酸(Kedde)反应D.三氯化锑(或五氯化锑)反应E.醋酐-浓硫酸(Liebermann-Burchard)反应25.⽤于区别甲型和⼄型强⼼苷元的反应是()A.醋酐-浓硫酸反应B.⾹草醛-浓硫酸反应C.3,5-⼆硝基苯甲酸反应D.三氯醋酸反应E.三氯化铁-冰醋酸反应26. 强⼼苷不饱和五元内酯环的呈⾊反应不包括()A .亚硝酰铁氰化钠(Legal )反应B .3,5-⼆硝基苯甲酸(Kedde )反应C .碱性苦味酸(Baljet )反应D .三氯化铁—冰醋酸反应E .间⼆硝基苯(Raymond )反应27. 下列化合物属于()HA .螺甾烷醇型皂苷元B .异螺甾烷醇型皂苷元C .呋甾烷醇型皂苷元D .甲型强⼼苷元E .⼄型强⼼苷元28. 下列化合物属于()HA .甲型强⼼苷元B .异螺甾烷醇型皂苷元C .呋甾烷醇型皂苷元D .螺甾烷醇型皂苷元E .⼄型强⼼苷元 29. 下列化合物属于()A .异螺甾烷醇型皂苷B .⼄型强⼼苷C .螺甾烷醇型皂苷D .甲型强⼼苷E .呋甾烷醇型皂苷 30. 下列化合物属于()A.甲型强⼼苷B.螺甾烷醇型皂苷C.异螺甾烷醇型皂苷D.⼄型强⼼苷E.呋甾烷醇型皂苷31.从植物的叶⼦中提取强⼼苷时,为除去叶绿素,不选⽤的⽅法是()A.⼄醇提取液经活性炭吸附法B.⼄醇提取液经氧化铝吸附法C.植物叶⼦经⽯油醚连续回流提取法D.稀碱液皂化法E.⼄醇提取液浓缩后静置析胶法32.不属于2-去氧糖的是()A.β-D-加拿⼤⿇糖B.α-L-夹⽵桃糖C.α-L-⿏李糖D.β-D-洋地黄毒糖E.β-D-夹⽵桃糖33.甲型强⼼苷甾体母核C-17位连接的基团是()A.甲氧基B.五元不饱和内酯环C.六元不饱和内酯环D.五元饱和内酯环E.六元饱和内酯环34.甲型强⼼苷甾体母核连有糖的位置是()A.16位B.14位C.12位D.3位E.4位35.Ⅱ型强⼼苷⽔解时,常⽤的⽔解试剂是()A.0.02~0.05mol/L HCl B.5%NaOH⽔溶液C.3%~5%HCl D.5%NaHCO3⽔溶液E.饱和Ca(OH)2溶液36.强⼼苷α、β不饱和内酯环与活性次甲基试剂的反应溶液是()A.酸⽔B.碱⽔C.⽔D.酸性醇E.碱性醇37.不能区别甲型和⼄型强⼼苷的反应有()A.碱性苦味酸(Baljet)反应B.3,5-⼆硝基苯甲酸(Kedde)反应C.亚硝酰铁氰化钠(Legal)反应D.间⼆硝基苯(Raymond)反应E.三氯化铁—冰醋酸(Keller-Kiliani)反应38.在含有强⼼苷的植物中⼤多存在⽔解()的酶A.D-洋地黄糖B.D-洋地黄毒糖C.D-葡萄糖D.L-⿏李糖E.L-黄花夹⽵桃糖39.⽔解I型强⼼苷多采⽤()A. 强烈酸⽔解B. 温和酸⽔解C. 酶⽔解D. 盐酸丙酮法E. 碱⽔解40.具有溶⾎作⽤的苷类化合物为:A.蒽醌苷B.黄酮苷C.三萜皂苷D.强⼼苷41.利⽤铅盐法分离皂苷,中性醋酸铅可沉淀()A、中性皂苷B、酸性皂苷C、甾体皂苷D、中性和酸性皂苷42.下列⽔解⽅法中,最易得到1型强⼼苷苷元的是()A、酶⽔解B、强烈酸⽔解C、缓和酸⽔解D、碱⽔解43.皂苷在下列有机溶剂中溶解度最⼤的溶剂是()A、⼄醚B、丙酮C、氯仿D、丁醇44.强⼼苷⽤强烈酸⽔解后,其产物是()A、原形苷元+ 单糖B、原形苷元+ 双糖C、脱⽔苷元+ 单糖D、脱⽔苷元+ 双糖45.提取分离强⼼苷过程中,应注意控制()A、提取剂的⽤量,碱的⽤量B、提取时的温度,酸碱的⽤量C、提取时间,酸的⽤量D、适宜的温度,酸碱性和抑制酶的活性46.皂苷具溶⾎作⽤的原因为()A.具表⾯活性B.与细胞壁上胆甾醇⽣成沉淀C.具甾体母核D.多为寡糖苷,亲⽔性强E.有酸性基团存在47.不符合皂苷通性的是()A.分⼦较⼤,多为⽆定形粉末B.有显著⽽强烈的甜味C.对粘膜有刺激D.振摇后能产⽣泡沫E.⼤多数有溶⾎作⽤48.区别原薯蓣皂苷与薯蓣皂苷的⽅法是()A.1%⾹草醛-浓硫酸B.三氯化铁-冰醋酸C.醋酐-浓硫酸D.α-萘酚-浓硫酸E.盐酸-对⼆甲氨基苯甲醛49.区别三萜皂苷与甾体皂苷的反应()A.3,5-⼆硝基苯甲酸B.三氯化铁-冰醋酸C.α-萘酚-浓硫酸反应D.20%三氯醋酸反应E.盐酸-镁粉反应50.可⽤于分离螺甾烷甾体皂苷和呋甾烷皂苷的⽅法是()A.⼄醇沉淀法B.pH梯度萃取法C.醋酸铅沉淀法D.明胶沉淀法E.胆甾醇沉淀法⼆、填空1.按皂苷元的化学结构可以将皂苷分成和两⼤类,它们的苷元含碳原⼦数分别是_个和_ _个。

第六章甾体及其苷类目的要求:1.掌握甾体及其苷类的结构特征和类型。

2.掌握强心苷、甾体皂苷的理化性质、颜色反应及其应用。

3.掌握强心苷的酸水解法和酶水解法及酶水解法在生产中的应用。

4.了解强心苷的一般提取分离方法,掌握甾体皂苷及苷元的提取方法及沉淀分离方法。

5.熟悉强心苷、甾体皂苷的波谱特征,掌握甾体皂苷的红外光谱特征。

第一节概述天然广泛存在的一类化学成分,种类很多,包括动植物甾醇(也称固醇)、胆酸、维生素D、动物激素、肾上腺皮质激素、植物强心苷、蟾酥毒素、甾体生物碱、甾体药物、昆虫激素等。

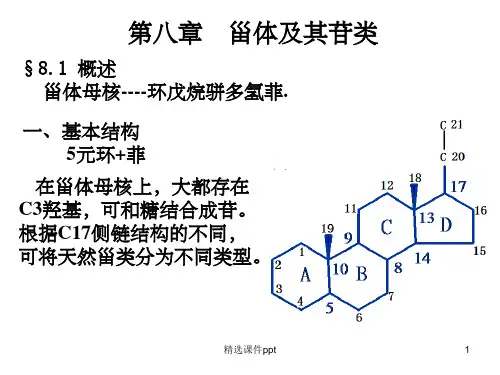

虽然这些成分来源不同、生理活性不同,但它们的化学结构中都具有甾体母核----环戊烷骈多氢菲。

这类成分涉及到生理、保健、节育、医药、农业、畜牧业等多方面,对动植物的生命活动起着重要的作用。

一、甾体的定义又名类固醇化合物(steroids),因其结构中都具有环戊烷骈多氢菲的甾核,1936年给这类化合物提出一个总称“甾体化合物”,“甾”字很形象化地表示了这类化合物的骨架,即在含有四个稠合环“田”字上面连有三个支链“〈〈〈”。

C10、C13上各有一个甲基,称为角甲基。

有4个环,C3位有OH取代,并与糖成苷。

C10和C13位有角甲基,C17位有侧链。

根据侧链结构不同,天然甾类成分又分为许多类型。

二、研究进展1903--1932年,甾醇及胆酸的研究阐明了甾体的碳架结构。

1928--1960年,动物激素的发现和工业生产。

1960--80年代末,避孕药物的合成及其应用与昆虫激素的发现。

三、基本结构和分类在甾体母核上,大都存在C3羟基,可和糖结合成苷。

而C17侧链有显著差别,根据C17侧链结构的不同,可将天然甾类分为不同类型,如表8-1所示。

四.立体化学甾体母核有七个手性碳原子,C5、C8、C9、C10、C13、C14、C17, 故理论上应有27=128种光学异构体,但由于稠环的存在及其引起的空间阻碍,实际上可能存在的异构体大大减少,一般只以稳定的构型存在。