下胫腓联合分离的诊断

- 格式:pdf

- 大小:6.40 KB

- 文档页数:2

胫腓联合分离诊断标准

胫腓联合分离的诊断标准如下:

1.临床检查:踝关节前方触诊可发现胫骨前移、错动,有压痛,被动内翻、外翻疼痛加剧,膝关节活动正常,腓骨有异常活动。

2.X线检查:可见胫骨前移、距骨倾斜或旋前,关节间隙正常或轻度狭窄,无骨端破坏。

3.CT检查:可精确判断前后关节腔内有无碎骨片,关节有无脱位。

4.核磁共振检查:能发现细微的关节腔内脂肪信号变化,对判断关节损伤、断裂等有帮助。

如果符合以上标准,就可以诊断为胫腓联合分离。

踝关节骨折脱位合并下胫腓分离的治疗梁志刚;王树录;李建群;孙晓军;张艳泽【期刊名称】《临床医药实践》【年(卷),期】2005(014)003【摘要】踝关节骨折脱位合并下胫腓分离是踝关节损伤中较为严重的一种类型,Lauge-Hansen分型中旋前一外旋型Ⅳ度中,下胫腓分离的可能性为100%,只不过有些在原始X线片中未能显示,如果施以外展与外旋应力拍踝关节正位片,则可以得出明确的诊断。

在正常情况下,下胫腓联合为适应踝关节的背伸与跖屈活动,而有相应的轻微增宽与变窄的活动。

对于下胫腓分离,传统的方法是用螺钉将下胫腓联合固定,但由于内固定限制了下胫腓联合的生理活动,因此在术后约10周左右将内固定物去除,否则内固定物因承受应力而弯曲或折断,也会影响踝关节功能的恢复。

【总页数】2页(P230,240)【作者】梁志刚;王树录;李建群;孙晓军;张艳泽【作者单位】晋中市第一人民医院,山西,晋中,030600;寿阳县人民医院,山西,寿阳,045400;寿阳县人民医院,山西,寿阳,045400;寿阳县人民医院,山西,寿阳,045400;寿阳县人民医院,山西,寿阳,045400【正文语种】中文【中图分类】R6【相关文献】1.踝关节骨折脱位并下胫腓分离微创治疗外固定钳的设计及使用 [J], 邓强;赵道洲;尤从新;史文宇;王亚宁2.踝关节骨折脱位合并下胫腓分离的手术治疗 [J], 仲文军;柳国信;程安崎3.踝关节骨折脱位合并下胫腓分离的手术治疗 [J], 张鹏程;王世松;杨健4.踝关节骨折脱位合并下胫腓分离的手术治疗 [J], 陈能;何其泉;高同庆5.锁定钢板联合拉力螺钉内固定治疗踝关节骨折合并下胫腓分离踝关节骨折合并下胫腓分离 [J], 赵洪涛因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

下胫腓联合分离的标准

下胫腓联合分离的诊断标准通常包括以下几个方面:

1. 疼痛和肿胀:患者往往会感到小腿疼痛和肿胀,尤其是在行走和负重时。

2. 功能性障碍:患者可能会出现跛行,甚至无法行走。

3. 体征:医生可能会通过体检发现患者的踝关节活动度减少,或者是小腿长度增加。

4. X光或MRI检查:这些检查可以帮助医生发现胫腓联合的分离。

以上四项标准中,只要满足三项,并且排除其他可能的病因,就可以诊断为下胫腓联合分离。

具体的诊断标准可能会因医院和医生的差异而略有不同。

下胫腓联合韧带损伤诊断标准要写一篇关于“下胫腓联合韧带损伤诊断标准”的文章,而且还要带点儿幽默感,确实是个挑战。

不过,让我们来用简单的语言,把这件事讲得轻松些。

1. 什么是下胫腓联合韧带损伤?下胫腓联合韧带,听起来是不是有点儿拗口?其实它就是我们小腿骨间的那条韧带,连着胫骨和腓骨。

这个韧带就像是小腿的保护神,负责保持骨头的稳定。

想象一下,如果这个韧带坏了,就好像你家门的门锁坏了一样,门可能随时就会甩开,不安全啊!2. 损伤的常见情况2.1 常见的损伤方式咱们平时走路的时候,脚踝可能会突然扭伤,导致下胫腓联合韧带受伤。

这种情况在打篮球或者跑步的时候特别常见。

有时候,你在街上走得正嗨,结果一不小心踩到石头,就可能扭到脚踝,这时候韧带就受了伤。

这种感觉就像你把大树的根部扯断了,脚踝立马肿得像气球一样。

2.2 损伤的表现那么,韧带损伤了会有什么表现呢?首先,疼痛是最直接的信号。

脚踝疼得厉害,走路都变成了蹒跚学步的小宝宝。

而且,受伤的地方通常会肿起来,摸上去还会有点儿热乎乎的。

严重的时候,连站都站不稳,就像是在沙滩上踩了个大坑。

3. 如何诊断下胫腓联合韧带损伤3.1 医生检查到医院一查,医生会先问你是什么时候受的伤,受伤的过程是怎样的。

接着,他们会让你做一些简单的活动,比如抬脚、转脚踝等等,看看你能不能完成。

这就像是小测试一样,看看你的脚踝是否还能“听话”。

3.2 影像学检查为了更准确地判断韧带的损伤程度,医生可能会建议你做一些影像学检查,比如X 光或MRI。

X光可以显示骨头有没有问题,而MRI则能更清楚地显示韧带的状态。

就像给你的脚踝拍个“全景照”,看看里面的状况如何。

4. 治疗和恢复4.1 初步处理受了伤之后,最重要的就是要赶紧处理伤口。

你可以用冰袋敷在伤处,帮助消肿,减轻疼痛。

接着,记得要尽量休息,不要再用伤了的脚去跑步或者走路。

就像是给你的脚踝放个假,让它好好休息一下。

4.2 康复训练等到伤势稍微好一点儿了,医生可能会建议你做一些康复训练,帮助脚踝恢复力量和灵活性。

1 解剖及生物力学下胫腓联合为纤维性连接,是由胫骨下端的腓切迹和腓骨下端的内侧面构成。

下胫腓联合韧带包括下胫腓侧韧带、下胫腓后侧韧带、下胫腓横韧带。

所谓下胫腓联合分离是指胫腓骨下端彼此间的附着变松,踝穴变宽,距骨向外、后方脱位。

Ram sey[1]提出距骨向外移位1mm,即可减少胫距关节面的接触面42%,使局部关节面的承受压力加倍。

Weber[2]发现外踝承受距骨压力的1/5,还证实外踝的短缩与外侧移位,是踝部骨折后创伤性关节炎为最常见的原因。

Rasmussen[3]提出下胫腓联合伴随着踝关节的运动而运动,踝关节背屈时,宽的距骨滑车面进入踝穴,此时下胫腓后韧带如同绞链,腓骨按纵轴内旋约30°,腓骨向外、上移位,下胫腓前韧带紧张;踝关节跖屈时,较小的距骨滑车进入踝穴,由于韧带的弹性作用,腓骨外旋并向下、内移位,踝穴恢复原有小。

2 诊断2.1 临床表现Hopkinson[4]等发现下胫腓联合损伤与普通的踝关节扭伤相比症状较重且恢复时间长,并可进行挤压试验鉴别,即手握小腿中段,用力将腓骨向胫骨方向挤压,如能引起下胫腓联合处的疼痛则为阳性。

但必须除外胫腓骨骨折、小腿骨筋膜间室综合征、蜂窝组织炎、钝挫伤及皮擦伤。

Rose 等[5]认为外旋应力试验是评价下胫腓联合不稳定的可靠指征。

即在屈膝90°踝关节中立位时,一只手固定胫骨,另一只手对足实施外旋应力,如下胫腓处明显疼痛则高度提示下胫腓联合的撕裂。

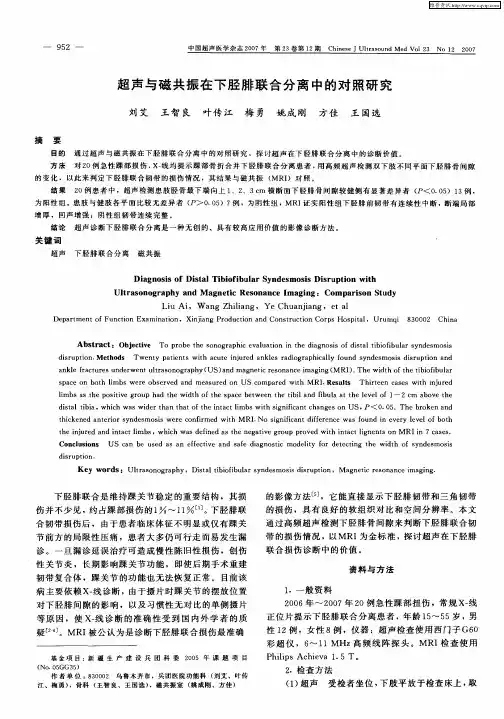

2.2 X线表现林昂如等[6]测量了40例踝关节正位X线片下胫腓联合的相关改变。

首先测量下胫腓联合间隙的宽度,踝关节胫骨前结节外侧缘至腓骨远段胫侧缘相关关节有一密度相对低的影区,测得其距离为1.0~4.8mm,平均(3.2±0.7)mm。

如果下胫腓联合分离或腓骨下段骨折向腓侧移位包括上移、短缩、外翻后都可能出现分离现象,下胫腓联合间隙>3.5mm时应视有脱位的存在。

这种改变可能在下胫腓联合韧带水平或其上、下缘的骨折时联合韧带断裂而发生。

下胫腓关节分离手术治疗60例体会摘要:目的:探讨下胫腓关节的诊断以及手术的治疗方法和注意事项。

方法:对我院2010年1月-2012年1月实施下胫腓关节分离手术的60例患者的相关资料进行回顾分析。

结果:对60例患者进行1年-3年的跟踪观察,对患者主诉、x线片、功能和外观进行评价。

其中差1例,可2例,良12例,优45例,优良率达到了95%。

结论:在对下胫腓关节分离进行治疗的过程中,必须结合患者的实际情况来安排手术时间,并灵活运用手术方法,确保患者的有效治疗。

关键词:下胫腓关节分离手术治疗间隙距离【中图分类号】r4 【文献标识码】b 【文章编号】1008-1879(2012)12-0171-01下胫腓关节主要是腓骨远端、胫骨腓切迹以及下胫腓韧带组合而成,即由下胫腓后韧带、下胫腓前韧带、下胫腓横韧带以及骨间韧带所组成,因此,将其称之为下胫腓联合[1]。

对其进行分离手术对恢复关节具有重要的作用。

我院2010年1月-2012年1月对60例患者实施下胫腓关节分离手术,取得非常好的效果,现将有关情况总结如下。

1 资料与方法1.1 一般资料。

我院2010年1月-2012年1月共对60例患者实施下胫腓关节分离手术,其中男性39例,女性21例,患者年龄为18-53岁,平均年龄为(38.5±1.5)岁。

青壮年患者占总人数的79.5%,导致患者出现损伤主要因素为:6例因高空坠落所致,47例因车祸所致,7例因重物砸伤所致。

其中右侧36例,左侧23例,另1例为开放性损伤。

根据lauge-hanson分类将患者骨折类型分为:29例为旋后外旋型,16例为旋前外展型,7例为旋后内收型,另8例旋前外旋型;根据bonnin下胫腓关节分离度法将患者分为:28例ⅲ度,20例ⅱ度,另12例为ⅰ度。

1.2 治疗方法。

本组60例患者均通过切开复位,内固定术,手术时间与患者受伤相距时间应尽可能控制在24小时内。

若患者有明显的局部肿胀现象和张力性水泡,则应当适当延长手术开展时间,或者局部肿胀明显消退后的7天时间后再安排手术。

下胫腓联合分离的治疗进展2唐山市华北理工大学063000摘要:下胫腓联合是一种特殊的关节,常存在于踝关节骨折中。

对于下胫腓联合分离的治疗方式存在一些争议,主要是传统螺钉固定和新型弹性固定间的讨论。

本文通过相关文献对下胫腓联合分离的诊断和治疗展开综述。

1.1.解剖特点下胫腓联合是指踝关节与一组韧带构成的结构,是纤维性连接。

这组韧带包括:胫腓前下韧带(AITFL)、胫腓后下韧带(PITFL)、胫腓骨间韧带(TFIL)、胫腓横韧带(TTFL)。

这些韧带与骨骼一起工作,通过抵抗轴向力、旋转力和平移力来维持胫骨远端和腓骨之间的完整性[1]。

1.2 损伤诊断临床上更多的是通过影像学进行诊断。

X线是最常用的检查之一,它能准确的观察的骨折的移位及距离,通常踝穴位上出现下胫腓间隙>6mm、胫腓骨重叠<6mm或内侧间隙>4mm需高度怀疑下胫腓联合损伤。

但是X线只能观察到冠状面的结构,无法观察到矢状面的移位和韧带损伤,所以CT检查是有必要进行的[2]。

MRI可以观察到踝周围韧带损伤和踝关节软骨面软骨面损伤,三维CT可立体呈现骨折块移位,特别是对陈旧性踝关节骨折损伤制定治疗计划有帮助[3]。

1.3 手术方式1.3.1 金属螺钉在下胫腓联合损伤的手术治疗中,临床上最常用的是金属螺钉横向固定下胫腓联合。

对于使用几枚螺钉和术中固定几个皮质层,没有一个固定的说法。

研究发现,较大直径的螺钉对远端联合处施加的剪应力有更大的抵抗力,3.5 mm和4.5 mm螺钉之间的选择可能最好由要固定的腓骨的大小来指导[4]。

螺钉固定的优点在于能够达到稳定的固定和功能恢复[5]。

金属螺钉固定的缺点也不少,可能会出现异物反应、感染、骨关节炎和螺钉断裂。

由于不能早期的下床活动,甚至会出现关节僵硬和粘连。

二次手术增加了患者的疼痛和经济负担,伴随着并发症的风险,如伤口感染、复发的分离,甚至应力性骨折[6]。

1.3.2 纽扣钢板纽扣钢板(Suture-button)能够有更高的复位率和较低的并发症发生率,它由两个金属纽扣和之间一条不可吸收缝合线组成[7]。

胫腓下联合前部分离应该做哪些检查?

*导读:本文向您详细介胫腓下联合前部分离应该做哪些检查,常用的胫腓下联合前部分离检查项目有哪些。

以及胫腓下联合前部分离如何诊断鉴别,胫腓下联合前部分离易混淆疾病等方面内容。

*胫腓下联合前部分离常见检查:

常见检查:四肢的骨和关节平片

*一、检查

无相关实验室检查。

X线检查,应力下摄片,能间接证实韧带损伤及显示骨折。

*以上是对于胫腓下联合前部分离应该做哪些检查方面内容的相关叙述,下面再来看看胫腓下联合前部分离应该如何鉴别诊断,胫腓下联合前部分离易混淆疾病。

*胫腓下联合前部分离如何鉴别?:

*一、鉴别

根据临床表现及相关检查可确诊。

*温馨提示:以上内容就是为您介绍的胫腓下联合前部分离应该做哪些检查,胫腓下联合前部分离如何鉴别等方面内容,更多更详细资料请关注疾病库,或者在站内搜索“胫腓下联合前部分离”了解更多,希望以上内容可以帮助到大家!。

1下胫腓联合分离的诊断

所谓下胫腓联合损伤系指胫腓骨下端彼此间的结构损伤,踝穴变宽,距骨

向外或向后脱位。

踝关节损伤后,在临床检查的基础上,应行常规X线检查,在前后位X线片上胫骨远端关节面上1cm水平,下胫腓间隙>5mm或胫腓重叠在前后位X线片上<10mm,表明存在下胫腓联合损伤。

有时常规X线检查不能完全反映实际情况,原因是有时骨折或脱位自行复位,或经急救复位,而于原

始踝关节X线片中并不显示下胫腓联合增宽,故很容易忽视下胫腓联合损伤的

存在,导致治疗上的失误,当X线片上发现与临床资料不一致时,应摄特殊位X 线片或做应力摄片。

在阅读踝关节正位X片时,我们首先应看胫距和距骨与内

外踝之间的间隙是否相等。

正常情况下关节间隙两侧皮质骨线应平行,通常宽

度不到3mm,若踝关节内侧间隙宽度超过3mm,表示下胫腓联合损伤,距骨向外移位。

Rose等认为在没有腓骨骨折的情况下,踝关节内侧间隙增宽是判断下胫腓

联合分离最可靠的X线表现。

为了解下胫腓之间是否有损伤,需摄内旋20o正位相(Mortiseview),在内旋20o位时,前结节和后结节外缘成重叠影,正常下胫

腓联合的宽度不超过3mm,若大于5mm则表示下胫腓韧带损伤。

摄外翻位应

力像,若间隙明显增宽,更表明下胫腓韧带损伤。

另外CT检查或螺旋CT三维重建有助于判断较复杂的伤情,MRI对踝关节韧带损伤的诊断具有重要意义。

2特殊类型的损伤

Maisonneuve骨折是一种严重的旋前-外旋型骨折,被列为Lauge-Hansen踝关节骨折-脱位Ⅲ度以上损伤。

临床常见征象是内踝骨折合并腓骨近端骨折,最

高可达腓骨颈,腓骨近端而漏诊。

因而若发现单纯后踝骨折,内踝骨折或三角

韧带损伤不合并外踝骨折时,体检中发现下胫腓联合或前关节囊处存在有压痛

时,必须摄小腿全长X 片,以确认是否有腓骨近端骨折存在。

本组有4例,腓骨近端骨折及时被发现,均得到正确处理。

Dupuytren骨折被列为Lauge-Hansen旋前-外展型Ⅲ度骨折脱位,包括内踝

撕脱骨折或三角韧带损伤,下胫腓前韧带损伤或下胫腓韧带完全损伤或后踝撕

脱骨折,外踝不同水平骨折,腓骨骨折部位高至中上水平,此损伤距骨向外移

位较大,下胫腓韧带及骨间膜广泛损伤。

3下胫腓联合分离的治疗

下胫腓韧带损伤后,直接缝合修复非常困难,通常采用固定下胫腓的方法

使下胫腓韧带得到间接修复。

我们认为固定下胫腓联合的指征是对腓骨和内踝

固定后仍存在下胫腓联合不稳定。

目前,下胫腓螺钉一般选用

3.5mm-

4.5mm皮质骨螺钉。

固定的高度对韧带的修复有所影响,AO组织建议在踝关节水平间隙之上2-3cm,我们认为固定螺钉的位置不应超过踝关节水平间隙上

4cm,因为过高会减弱对下胫腓联合的控制,而且会增加螺钉的剪力。

螺钉方向

平行于胫距关节面且向前倾斜25o-30o,螺钉贯穿三层皮质(腓骨两层,胫骨一层)。

螺钉贯穿三个皮质的优点是,在踝关节背屈时,腓骨正常外旋将不受影

响。

该方法操作简单,效果确切。

术中注意牵拉腓骨,测试下胫腓固定的稳定

性,以便及时调整。

在正常的生理状态下,下胫腓联合在负重或背伸时腓骨向外旋转并纵向移

动。

病人下胫腓联合手术固定后开始练习行走时,由于负重及踝关节背伸导致

腓骨纵向移动,产生了对固定螺钉的剪力。

下胫腓联合螺钉固定的目的维持下

胫腓的正常位置,而不应对其加压,因为加压螺钉会使下胫腓联合变窄,从而

导致踝关节背伸受限。

因此,固定下胫腓联合时使用拉力螺钉、螺栓等固定器

材容易导致断裂。

另外,固定下胫腓联合时踝关节的位置也会影响踝关节的功

能。

距骨前宽后窄,固定时踝关节跖屈位,则固定过紧,从而导致踝关节在背

伸时距骨对下胫腓联合产生非生理性压力,使固定螺钉松动或断裂。

我们认为

踝关节背伸5o时固定下胫腓联合比较适宜。

患者开始负重,在螺钉周围有X光透亮区,表面螺钉松动后允许腓骨正常活动,但由于内固定物限制了下胫腓联

合的生理活动,因此在手术后8-12周左右应将内固定物去除,否则内固定物因

承受压力而弯曲或折断,也会影响踝关节功能恢复。