物质的变化

- 格式:doc

- 大小:82.50 KB

- 文档页数:16

物质的变化知识点总结一、物质的变化分类根据物质的状态变化,物质的变化可分为物理变化和化学变化。

1. 物理变化物理变化是指物质在不改变其化学性质的条件下,仅仅改变了其物理性质的变化。

例如:水的气化、液化都是物理变化。

在物理变化中,物质新的化学性质并没有产生,因此,物质参与物理变化的反应后,仍然保留原来的化学成分。

这是物理变化和化学变化的最主要区别。

2. 化学变化化学变化又称化学反应,是指物质在一定条件下,由一种物质转变为另一种物质的过程。

化学变化发生时,物质的化学成分和物理性质都发生了改变,新物质在形态、组成和性质上和反应前的物质都不同。

化学变化是指物质的变化所在,它是物质转化为新物质的过程,以化学式、结构式或方程式表示。

例如:烧木头生成二氧化碳和水是一种典型的化学变化。

二、物质的变化原理不同物质的变化原理也各不相同,但总的来说,物质变化的原理包括能量原理、质量守恒原理、原子分子理论等。

1. 能量原理能量是物质变化过程中最基本的物理量,能量变化规律是各种物质变化的基础。

能量在变化过程中既不会凭空出现,也不会消失无踪。

在物质的变化过程中,能量可能在形式上发生变化,但总的能量守恒原则是不变的。

这是物质变化过程中最基本的能量原理。

2. 质量守恒原理质量守恒定律是物质变化的基本原理之一。

质量守恒原理是指在任何封闭系统中,物质不会凭空生成或消失,物质的总质量在任何变化过程中保持不变。

这也是化学反应中质量变化的基本原则。

3. 原子分子理论原子分子理论是现代化学的基本理论,它认为所有物质都是由原子和分子构成的,原子和分子之间的结合和分离可以导致物质的变化。

在化学变化中,原子和分子的组合、分解、重排等反应是物质变化的基础。

三、物质的变化过程根据物质的状态变化,物质的变化过程包括固态变化、液态变化和气态变化三种。

1. 固态变化在固态变化过程中,物质的分子或原子之间的距离和相对位置发生变化,但物质的形状、体积和质量保持不变。

国庆作业2物质的变化与物质的性质★知识点汇总一、物质的变化1、物理变化定义:没有生成其它物质的变化。

特征:物质的形态发生了变化。

形式:破碎、扩散、蒸发、熔化、凝固等。

2、化学变化定义:生成其他物质的变化,又叫化学反应。

特征:有新物质生成。

常伴随的现象:发光、放热、变色、变味、产生气体、生成沉淀。

物理变化与化学变化二者本质区别:是否生成新物质。

二、物质的性质1、物理性质:不需要通过化学变化就表现出来的性质。

如:颜色、状态、气味、硬度、熔点、沸点、密度、溶解性、挥发性、导电性、导热性、延展性等。

2、化学性质:在化学变化中表现出来的性质。

如:可燃性、助燃性、氧化性、还原性、腐蚀性、稳定性、毒性、酸性、碱性等。

三、物质的变化和性质的关系性质是物质本身固有的属性,变化是一个过程,是性质的具体体现。

即性质决定变化,变化体现性质。

描述物质的性质时多用“可以”、“易”、“能”、“会”等词语。

如木炭可以燃烧,铁能在潮湿的空气中生锈,糖能溶于水。

★巩固练习1、下列说法不正确的是()A. 物理变化和化学变化的主要区别是在于变化后有没有新的物质生成B. 发光、发热的变化一定是化学变化C. 物质燃烧时一定发生了化学变化D. 在化学变化过程中同时发生了物理变化2、下列物质的用途中,主要应用化学性质的是( )A. 用铁、铝制作炊具B. 用大理石作建筑材料C. 用酒精作燃料D. 用铜制作导线3、在下列描述中,属于物理性质的是( )A. 氧气能使木条燃烧更旺B. 纯净的水是无色无味的液体C. 镁带在空气中燃烧生成氧化镁D. 蜡烛在空气中燃烧4、下列变化中,属于物理变化的是___________;属于化学变化的是__________。

a. 纸张撕成碎片b. 木材燃烧c. 白炽灯发光d. 湿衣服晒干e. 铁锅生锈f. 火炬燃烧g. 司马光砸缸 h. 凿壁偷光i. 火烧赤壁 j. 铁杵成针k. 蜡炬成灰 l. 车胎爆炸m.鞭炮爆炸 n.木已成舟5、下列性质中,属于物理性质的是__________;属于化学性质的是__________。

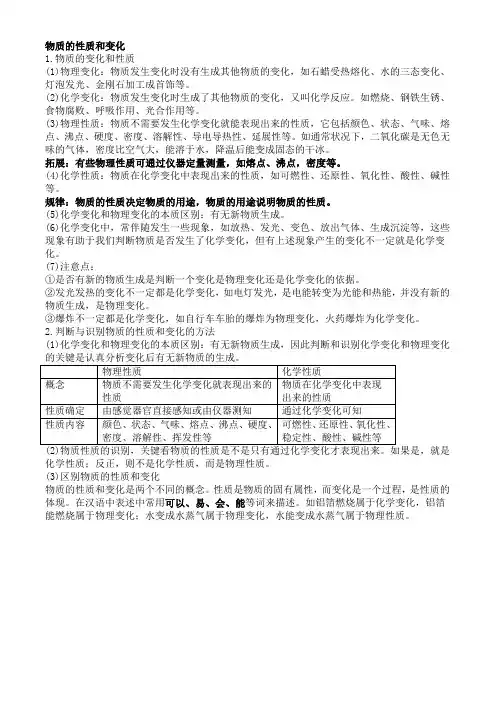

物质的性质和变化1.物质的变化和性质(1)物理变化:物质发生变化时没有生成其他物质的变化,如石蜡受热熔化、水的三态变化、灯泡发光、金刚石加工成首饰等。

(2)化学变化:物质发生变化时生成了其他物质的变化,又叫化学反应。

如燃烧、钢铁生锈、食物腐败、呼吸作用、光合作用等。

(3)物理性质:物质不需要发生化学变化就能表现出来的性质,它包括颜色、状态、气味、熔点、沸点、硬度、密度、溶解性、导电导热性、延展性等。

如通常状况下,二氧化碳是无色无味的气体,密度比空气大,能溶于水,降温后能变成固态的干冰。

拓展:有些物理性质可通过仪器定量测量,如熔点、沸点,密度等。

(4)化学性质:物质在化学变化中表现出来的性质,如可燃性、还原性、氧化性、酸性、碱性等。

规律:物质的性质决定物质的用途,物质的用途说明物质的性质。

(5)化学变化和物理变化的本质区别:有无新物质生成。

(6)化学变化中,常伴随发生一些现象,如放热、发光、变色、放出气体、生成沉淀等,这些现象有助于我们判断物质是否发生了化学变化,但有上述现象产生的变化不一定就是化学变化。

(7)注意点:①是否有新的物质生成是判断一个变化是物理变化还是化学变化的依据。

②发光发热的变化不一定都是化学变化,如电灯发光,是电能转变为光能和热能,并没有新的物质生成,是物理变化。

③爆炸不一定都是化学变化,如自行车车胎的爆炸为物理变化,火药爆炸为化学变化。

2.判断与识别物质的性质和变化的方法(1)化学变化和物理变化的本质区别:有无新物质生成,因此判断和识别化学变化和物理变化化学性质;反正,则不是化学性质,而是物理性质。

(3)区别物质的性质和变化物质的性质和变化是两个不同的概念。

性质是物质的固有属性,而变化是一个过程,是性质的体现。

在汉语中表述中常用可以、易、会、能等词来描述。

如铝箔燃烧属于化学变化,铝箔能燃烧属于物理变化;水变成水蒸气属于物理变化,水能变成水蒸气属于物理性质。

物质的变化规律一、物质的变化形式物质的变化是指物质在一定条件下发生的性质转变。

根据物质变化的形式,可以将物质的变化分为物理变化和化学变化两种。

1. 物理变化物理变化是指物质在不改变其化学组成的情况下,仅改变其外部形态或者状态的变化。

例如,物质的物态变化(如固体变为液体、液体变为气体)就属于物理变化。

在物理变化中,物质的分子结构不发生改变,只是分子之间的相互作用力发生了变化。

2. 化学变化化学变化是指物质在一定条件下,发生化学反应,产生新的物质的变化。

化学变化通常涉及物质的化学组成和结构的改变,如物质的化学反应、物质的燃烧等。

在化学变化中,物质的原子或者分子重新组合,形成新的物质。

二、物质变化的规律物质的变化遵循一定的规律,其中包括以下几个方面:1. 能量守恒定律能量守恒定律是自然界中普遍存在的基本规律。

它指出,在物质的变化过程中,能量既不能被创造,也不能被消灭,只能从一种形式转化为另一种形式。

例如,在物质的化学反应中,反应物的化学能转化为产物的化学能,同时伴随着能量的释放或吸收。

2. 质量守恒定律质量守恒定律是物质变化的基本规律之一。

它指出,在任何物质变化过程中,物质的质量总是保持不变的。

无论是物理变化还是化学变化,反应前后物质的总质量始终保持恒定。

这意味着在物质的变化过程中,物质既不能被创造,也不能被破坏。

3. 化学反应速率化学反应速率是指单位时间内反应物的浓度变化量。

化学反应速率受多种因素的影响,如反应物浓度、温度、催化剂等。

一般来说,反应物浓度越高、温度越高、催化剂的存在都会加快化学反应的速率。

4. 化学平衡化学平衡是指在一定条件下,反应物与生成物之间的浓度达到一定比例的稳定状态。

在化学平衡状态下,反应物的浓度与生成物的浓度之间保持一定的比例关系。

化学平衡的达成需要满足一定的条件,如温度、压力、物质浓度等。

5. 物理相变物质的相变是指物质在一定条件下从一种物态转变为另一种物态的过程。

常见的物理相变有固体的熔化、液体的沸腾和汽化、气体的凝结和冷凝等。

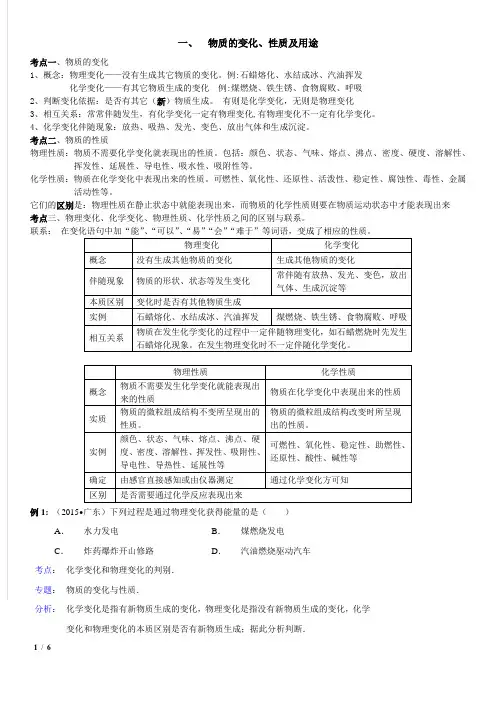

一、物质的变化、性质及用途考点一、物质的变化1、概念:物理变化——没有生成其它物质的变化。

例:石蜡熔化、水结成冰、汽油挥发化学变化——有其它物质生成的变化例:煤燃烧、铁生锈、食物腐败、呼吸2、判断变化依据:是否有其它(新)物质生成。

有则是化学变化,无则是物理变化3、相互关系:常常伴随发生,有化学变化一定有物理变化,有物理变化不一定有化学变化。

4、化学变化伴随现象:放热、吸热、发光、变色、放出气体和生成沉淀。

考点二、物质的性质物理性质:物质不需要化学变化就表现出的性质。

包括:颜色、状态、气味、熔点、沸点、密度、硬度、溶解性、挥发性、延展性、导电性、吸水性、吸附性等。

化学性质:物质在化学变化中表现出来的性质。

可燃性、氧化性、还原性、活泼性、稳定性、腐蚀性、毒性、金属活动性等。

它们的区别是:物理性质在静止状态中就能表现出来,而物质的化学性质则要在物质运动状态中才能表现出来考点三、物理变化、化学变化、物理性质、化学性质之间的区别与联系。

联系:在变化语句中加“能”、“可以”、“易”“会”“难于”等词语,变成了相应的性质。

例1:(2015•广东)下列过程是通过物理变化获得能量的是()A.水力发电B.煤燃烧发电C.炸药爆炸开山修路D.汽油燃烧驱动汽车考点:化学变化和物理变化的判别.专题:物质的变化与性质.分析:化学变化是指有新物质生成的变化,物理变化是指没有新物质生成的变化,化学变化和物理变化的本质区别是否有新物质生成;据此分析判断.解答:解:A、水力发电只是能量转化的过程,此过程中没有新物质生成,属于物理变.B、煤燃烧过程中有新物质二氧化碳等生成,属于化学变化.C、炸药爆炸过程中有新物质二氧化碳等生成,属于化学变化.D、汽油燃烧过程中有新物质二氧化碳等生成,属于化学变化.故选A.触类旁通1:(2015•德阳)下列过程中涉及化学变化的是()A.用聚乙烯塑料制得食品袋B.用食盐制得纯碱C.将液态空气分离制得氧气D.将石油分离制得汽油考点化学变化和物理变化的判别.专题物质的变化与性质.分析:化学变化是指有新物质生成的变化,物理变化是指没有新物质生成的变化,化学变化和物理变化的本质区别是否有新物质生成;据此分析判断.解答:解:A、用聚乙烯塑料制得食品袋过程中没有新物质生成,属于物理变化.B、用食盐制得纯碱过程中有新物质生成,属于化学变化.C、将液态空气分离制得氧气过程中只是状态发生改变,没有新物质生成,属于物理变化.D、将石油分离制得汽油过程中没有新物质生成,属于物理变化.故选B.点评:本题难度不大,解答时要分析变化过程中是否有新物质生成,若没有新物质生成属于物理变化,若有新物质生成属于化学变化.2010-2015年青岛中考题1.(1分)(2010•青岛)下列变化中,属于物理变化的是()A.葡萄酿酒B.汽油燃烧C.湿衣服晾干D.食物霉变2. 生活中常见的下列变化,属于化学变化的是( )A.木料制成家具B.温衣服晾干C.蜡烛熔化D.葡萄酿成酒3.下列物质的性质中,属于化学性质的是( )A.钢能导电B.镁能与氧气反应C.常温下水是无色液体D.常温下甲烷是无色无味气体4.(1分)下列物质的性质属于化学性质的是()A.颜色、状态B.溶解性C.密度、硬度D.可燃性5.(1分)(2014•青岛)厨房里发生的下列变化中,不涉及化学变化的是()A.菜刀生锈B.葡萄酿酒C.食品发霉D.瓷盘摔碎1.下列变化中,属于化学变化的是()A.水结成冰B.海水晒盐C.玻璃破碎D.蜡烛燃烧6.下列物质的性质中,属于化学性质的是()A.熔点、沸点B.颜色、状态C.密度、硬度D.可燃性、还原性12.(1分)(2010•青岛)下列对于物质性质与用途关系的叙述,错误的是()A.硫酸铜溶液具有杀菌作用,可用于饮用水消毒B.稀有气体在通电时能发出不同颜色的光,可制成多种用途的电光源C.“洗洁精”有乳化作用,可用来洗涤餐具上的油污D.铜具有优良的导电性能,可用于制作电器元件练习题【例1】物理变化与化学变化的本质区别是()A.有无颜色变化B.有无新物质生成C.有无气体生成D.有无发光、放热现象【例2】判断镁条在空气中燃烧是化学变化的依据是()A.发出耀眼的白光 B.生成白色粉末氧化镁C.镁条逐渐变短 D.放出大量的热【例3】化学上把“生成新物质的变化叫做化学变化”,下面对化学变化中“新物质”的解释,正确的是()A.“新物质”就是在组成或结构上与变化前的物质不同的物质B.“新物质”就是与变化前的物质在颜色、状态等方面有所不同的物质C.“新物质”就是与变化前的物质在元素组成上不同的物质D.“新物质”就是自然界中不存在的物质【例4】我们生活在千姿百态的物质世界里,各种物质之间存在着多种相互作用,也不断发生着变化。

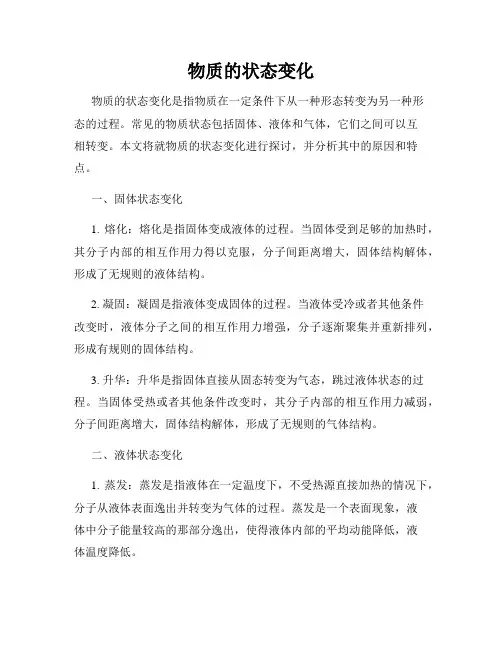

物质的状态变化物质的状态变化是指物质在一定条件下从一种形态转变为另一种形态的过程。

常见的物质状态包括固体、液体和气体,它们之间可以互相转变。

本文将就物质的状态变化进行探讨,并分析其中的原因和特点。

一、固体状态变化1. 熔化:熔化是指固体变成液体的过程。

当固体受到足够的加热时,其分子内部的相互作用力得以克服,分子间距离增大,固体结构解体,形成了无规则的液体结构。

2. 凝固:凝固是指液体变成固体的过程。

当液体受冷或者其他条件改变时,液体分子之间的相互作用力增强,分子逐渐聚集并重新排列,形成有规则的固体结构。

3. 升华:升华是指固体直接从固态转变为气态,跳过液体状态的过程。

当固体受热或者其他条件改变时,其分子内部的相互作用力减弱,分子间距离增大,固体结构解体,形成了无规则的气体结构。

二、液体状态变化1. 蒸发:蒸发是指液体在一定温度下,不受热源直接加热的情况下,分子从液体表面逸出并转变为气体的过程。

蒸发是一个表面现象,液体中分子能量较高的那部分逸出,使得液体内部的平均动能降低,液体温度降低。

2. 沸腾:沸腾是指液体在一定温度下,受到外界加热使其全体液体中的分子同时生成气泡的过程。

沸腾时液体内能达到最高值,温度不再升高。

三、气体状态变化1. 液化:液化是指气体被冷却或者增加压强时,气体分子之间的平均距离变短,气体的平均动能减小,使气体转变为液体的过程。

2. 蒸发和凝结:气体与液体之间的状态变化同样包括蒸发和凝结。

蒸发是气体分子从表面逸出转变为气体,而凝结则是气体分子从气态转变为液态。

以上是物质的常见状态变化及其特点。

这些变化都是由于物质内部分子之间的相互作用力的变化所引起的。

通过增加或者减小温度、压强等条件,可以使得物质的状态发生变化。

这些状态转变对于我们日常生活和科学研究都具有重要意义,例如煮水、融化冰块、汽车引擎运转等都与物质的状态变化密切相关。

物质变化的分类

以下是 9 条关于物质变化的分类:

1. 物理变化呀,就好像水变成水蒸气,这不就是状态的改变嘛!咱平时把冰块化成水,不就是这样的物理变化吗?这多常见呐!

2. 还有化学变化呢,那可是本质上的不同哟!像铁生锈,好好的铁咋就变成了锈迹斑斑的样子啦,这就是化学变化在捣鬼呀!

3. 知道溶解吗?把盐放到水里,盐慢慢消失了,这也是物质变化的一种哟,这例子多生动啊!

4. 燃烧这个大家都熟悉吧,木头燃烧变成灰烬,这可是非常明显的物质变化呢,难道不是吗?

5. 食物的变质也是一种物质变化呀,本来好好的食物放久了就坏了,这多让人无奈呀!就好比一块面包,最后长霉了,多可惜呀!

6. 金属的冶炼也是呢,矿石经过一系列过程变成了亮闪闪的金属,这简直太神奇啦,对吧!

7. 光合作用你们肯定都听过,植物把二氧化碳变成氧气,多么了不起的物质变化呀!

8. 电池的放电和充电过程也是物质变化呀,电一会儿有一会儿没的,这不就是在变化嘛!

9. 人的成长其实也是一种物质变化呀,从小小的婴儿变成大大的大人,身体里的物质一直在变化呢!

总之,物质变化无处不在,它们让我们的世界丰富多彩!。

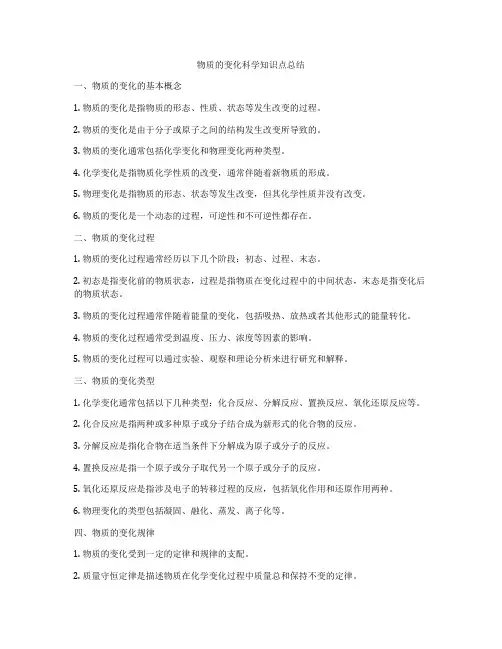

物质的变化科学知识点总结一、物质的变化的基本概念1. 物质的变化是指物质的形态、性质、状态等发生改变的过程。

2. 物质的变化是由于分子或原子之间的结构发生改变所导致的。

3. 物质的变化通常包括化学变化和物理变化两种类型。

4. 化学变化是指物质化学性质的改变,通常伴随着新物质的形成。

5. 物理变化是指物质的形态、状态等发生改变,但其化学性质并没有改变。

6. 物质的变化是一个动态的过程,可逆性和不可逆性都存在。

二、物质的变化过程1. 物质的变化过程通常经历以下几个阶段:初态、过程、末态。

2. 初态是指变化前的物质状态,过程是指物质在变化过程中的中间状态,末态是指变化后的物质状态。

3. 物质的变化过程通常伴随着能量的变化,包括吸热、放热或者其他形式的能量转化。

4. 物质的变化过程通常受到温度、压力、浓度等因素的影响。

5. 物质的变化过程可以通过实验、观察和理论分析来进行研究和解释。

三、物质的变化类型1. 化学变化通常包括以下几种类型:化合反应、分解反应、置换反应、氧化还原反应等。

2. 化合反应是指两种或多种原子或分子结合成为新形式的化合物的反应。

3. 分解反应是指化合物在适当条件下分解成为原子或分子的反应。

4. 置换反应是指一个原子或分子取代另一个原子或分子的反应。

5. 氧化还原反应是指涉及电子的转移过程的反应,包括氧化作用和还原作用两种。

6. 物理变化的类型包括凝固、融化、蒸发、离子化等。

四、物质的变化规律1. 物质的变化受到一定的定律和规律的支配。

2. 质量守恒定律是描述物质在化学变化过程中质量总和保持不变的定律。

3. 动能守恒定律是描述物质在物理变化过程中能量总和保持不变的定律。

4. 热力学定律是描述物质在变化过程中热量交换规律的定律。

5. 化学反应速率和平衡定律是描述物质化学反应速率和平衡状态的定律。

6. 物质的变化还受到能量、熵、焓、熵等物理量的影响。

五、物质的变化的应用1. 物质的变化可以应用于化学工业的生产过程中,包括合成、分解、置换等各种反应的利用。

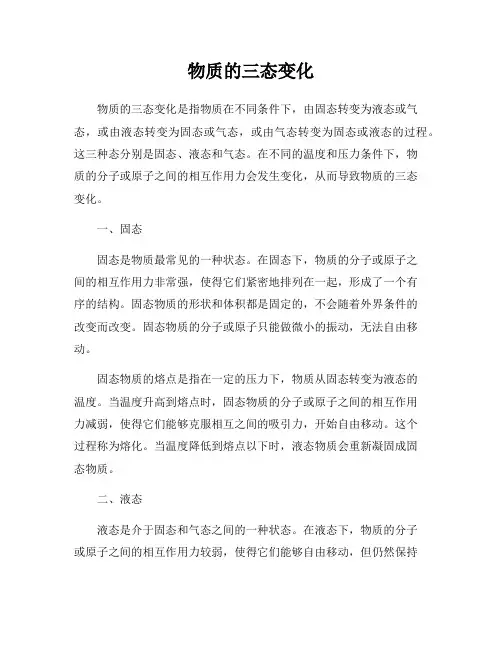

物质的三态变化物质的三态变化是指物质在不同条件下,由固态转变为液态或气态,或由液态转变为固态或气态,或由气态转变为固态或液态的过程。

这三种态分别是固态、液态和气态。

在不同的温度和压力条件下,物质的分子或原子之间的相互作用力会发生变化,从而导致物质的三态变化。

一、固态固态是物质最常见的一种状态。

在固态下,物质的分子或原子之间的相互作用力非常强,使得它们紧密地排列在一起,形成了一个有序的结构。

固态物质的形状和体积都是固定的,不会随着外界条件的改变而改变。

固态物质的分子或原子只能做微小的振动,无法自由移动。

固态物质的熔点是指在一定的压力下,物质从固态转变为液态的温度。

当温度升高到熔点时,固态物质的分子或原子之间的相互作用力减弱,使得它们能够克服相互之间的吸引力,开始自由移动。

这个过程称为熔化。

当温度降低到熔点以下时,液态物质会重新凝固成固态物质。

二、液态液态是介于固态和气态之间的一种状态。

在液态下,物质的分子或原子之间的相互作用力较弱,使得它们能够自由移动,但仍然保持一定的接触。

液态物质的形状不固定,但体积是固定的。

液态物质的分子或原子可以做较大的振动和旋转运动。

液态物质的沸点是指在一定的压力下,物质从液态转变为气态的温度。

当温度升高到沸点时,液态物质的分子或原子之间的相互作用力减弱到一定程度,使得它们能够克服相互之间的吸引力,开始脱离液体表面进入气态。

这个过程称为沸腾。

当温度降低到沸点以下时,气态物质会重新凝结成液态物质。

三、气态气态是物质最自由的一种状态。

在气态下,物质的分子或原子之间的相互作用力非常弱,使得它们能够自由移动,并且相互之间几乎没有接触。

气态物质的形状和体积都是不固定的,会随着外界条件的改变而改变。

气态物质的分子或原子可以做自由的运动,包括平移、振动和旋转。

气态物质的凝点是指在一定的压力下,物质从气态转变为液态的温度。

当温度降低到凝点以下时,气态物质的分子或原子之间的相互作用力增强,使得它们无法克服相互之间的吸引力,开始聚集在一起形成液态。

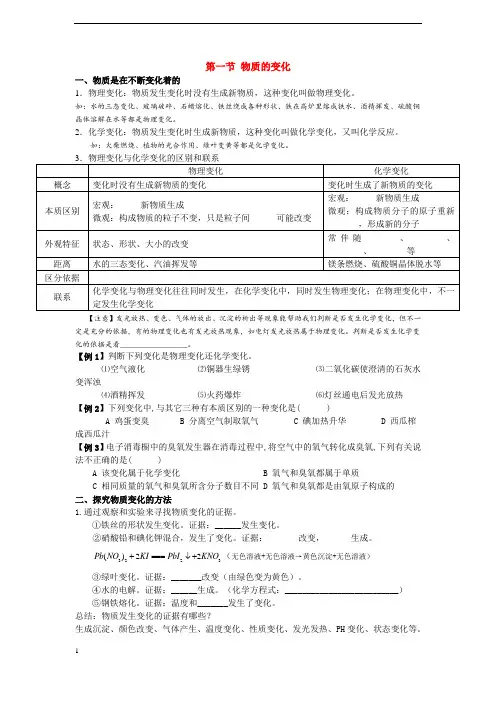

第一节物质的变化一、物质是在不断变化着的1.物理变化:物质发生变化时没有生成新物质,这种变化叫做物理变化。

如:水的三态变化、玻璃破碎、石蜡熔化、铁丝绕成各种形状、铁在高炉里熔成铁水、酒精挥发、硫酸铜晶体溶解在水等都是物理变化。

2.化学变化:物质发生变化时生成新物质,这种变化叫做化学变化,又叫化学反应。

如:火柴燃烧、植物的光合作用、绿叶变黄等都是化学变化。

3.物理变化与化学变化的区别和联系物理变化化学变化概念变化时没有生成新物质的变化变化时生成了新物质的变化本质区别宏观:_____新物质生成微观:构成物质的粒子不变,只是粒子间______可能改变宏观:_____新物质生成微观:构成物质分子的原子重新_______,形成新的分子外观特征状态、形状、大小的改变常伴随_______、_______、________、________等距离水的三态变化、汽油挥发等镁条燃烧、硫酸铜晶体脱水等区分依据联系化学变化与物理变化往往同时发生,在化学变化中,同时发生物理变化;在物理变化中,不一定发生化学变化【注意】发光放热、变色、气体的放出、沉淀的析出等现象能帮助我们判断是否发生化学变化,但不一定是充分的依据,有的物理变化也有发光放热现象,如电灯发光放热属于物理变化。

判断是否发生化学变化的依据是看__________________。

【例1】判断下列变化是物理变化还化学变化。

⑴空气液化⑵铜器生绿锈⑶二氧化碳使澄清的石灰水变浑浊⑷酒精挥发⑸火药爆炸⑹灯丝通电后发光放热【例2】下列变化中,与其它三种有本质区别的一种变化是( )A 鸡蛋变臭B 分离空气制取氧气C 碘加热升华D 西瓜榨成西瓜汁【例3】电子消毒橱中的臭氧发生器在消毒过程中,将空气中的氧气转化成臭氧,下列有关说法不正确的是( )A 该变化属于化学变化B 氧气和臭氧都属于单质C 相同质量的氧气和臭氧所含分子数目不同D 氧气和臭氧都是由氧原子构成的二、探究物质变化的方法1.通过观察和实验来寻找物质变化的证据。

物质发生变化的例子

1. 铁生锈不就是个典型的物质发生变化嘛!你看那放在外面的铁制品,时间一长,哎呀呀,就变得锈迹斑斑啦,这变化多明显啊!就好像一个人原本光鲜亮丽,慢慢变得灰头土脸一样。

2. 蜡烛燃烧也是啊!你点上一根蜡烛,看着它一点点变短,蜡油不断流下来,这不是物质在发生变化吗?这和我们长大过程中不断改变是多么相似呀!

3. 食物变质不就是个例子嘛!就说那面包,放几天就长霉了,原来好好的现在变得不能吃了,这可不是物质发生大变化了嘛!这就跟一朵鲜花慢慢枯萎似的。

4. 纸燃烧算一个吧!一张白白的纸,遇上火,一下子就成了灰烬,哇,这变化太惊人啦!就如同一个美好的梦想突然破灭一样。

5. 水结冰呀!常温下的水,到了寒冷的地方,就变成了硬邦邦的冰,这算很特别的物质变化了吧!就好似一个温柔的人一下子变得冷漠了。

6. 木材燃烧发出热量和光不就是在变嘛!好好的木材变成了灰烬和能量,这多神奇呀!好像一个人的潜力被激发出来,完全变了个样子。

我觉得物质的这些变化真的很奇妙,就在我们身边时刻发生着,让我们的世界变得丰富多彩。

1·3物质的变化主要内容

1·物理变化:没有生成其他物质的变化。

2·化学变化:生成了其他物质的变化。

3·物理变化和化学变化的区别和联系:

化学变化和物理变化常常同时发生。

物质发生化学变化时一定伴随物理变化;而发生物理变化,不一定同时发生化学变化。

物质的三态变化(固、液、气)是物理变化。

物质发生物理变化时只是分子间的间隔发生变化,而分子本身没有发生变化;发生化学变化时,分子被破坏,分子本身发生变化。

4·化学变化的特征:生成了其他物质的变化。

5·几个文字表达式

镁 + 氧气—点—燃氧化镁

化学式 Mg O 2 MgO

碳酸氢钠+盐酸 ——氯化钠 + 水 + 二氧化碳 化学式 NaHCO 3 HCl NaCl H 2O CO 2 氧化铜+盐酸——-氯化铜 + 水

化学式 CuO HCl CuCl 2 H 2O

二氧化碳+氢氧化钙——碳酸钙+水

化学式 CO 2 Ca(OH)2 CaCO 3 H 2O

6·化学变化的现象:发光、放热、生成沉淀、放出气体、变色等。

物质的状态变化物质是组成世界的基本元素,它们在不同的条件下可以呈现出不同的物态,即固态、液态和气态。

物质的状态变化是指物质从一种状态转变为另一种状态的过程。

本文将从固态到液态、液态到气态、气态到液态和液态到固态四个方面,详细介绍物质的状态变化过程及其相关特点。

一、固态到液态的状态变化固态到液态的状态变化称为熔化,也被称为熔解或熔融。

当固体受到外界热能的加热时,分子或原子振动增大,克服了相互之间的吸引力,从而使固体的结构变松散,最终转变成液态。

这个过程称为熔化。

在固态到液态的状态变化中,物质的特点是温度升高,但压强基本保持稳定。

常见的例子有冰的融化,当冰受到温度的升高时,固态的水分子逐渐解离,形成液态的水。

这种状态变化在日常生活中十分常见,如冰块融化成水或者蜡烛燃烧时蜡熔化成液态。

二、液态到气态的状态变化液态到气态的状态变化称为蒸发,也被称为汽化。

当液体受到外界热能的加热时,分子动能增大,逐渐克服液体表面的吸引力,从而逸出液体表面,进入气态。

这个过程称为蒸发。

在液态到气态的状态变化中,物质的特点是温度升高,但压强基本保持稳定。

常见的例子是水的蒸发。

当水受热后,分子的动能增大,逐渐逸出液体表面,形成气体,即水蒸气。

这种状态变化在煮水时、雨水蒸发、湿衣服干燥等情况下都能观察到。

三、气态到液态的状态变化气态到液态的状态变化称为凝结,也被称为冷凝。

当气体受到外界冷却时,分子的动能减小,逐渐失去向外散开的能力,从而聚集在一起,形成液态。

这个过程称为凝结。

在气态到液态的状态变化中,物质的特点是温度降低,而压强基本保持稳定。

常见的例子有水蒸气冷凝成水滴。

当水蒸气遇冷凝结时,分子失去足够的热能,从而重新形成液态水。

这种状态变化在冷凝器、玻璃窗上的水滴都能观察得到。

四、液态到固态的状态变化液态到固态的状态变化称为凝固,也被称为冻结。

当液体受到外界冷却时,分子的动能减小,逐渐失去在液体内部运动的自由,从而排列成规则的晶格结构,形成固态。

物质的变化和性质一、物质的变化(一)物理变化 1.概念:没有生成其他物质的变化叫做物理变化。

2.特征:没有其他物质生成,只是形状、状态(气态、液体、固体)的变化变化过程中只是形状或状态发生了变化,没有其他物质生成,像这种变化叫做物理变化。

(二)、化学变化1.概念:生成其他物质的变化叫做化学变化。

(又叫化学反应)2.特征:①有新物质生成,常表现为颜色改变、放出气体、生成沉淀等②常伴随能量变化,常表现为吸热、放热、发光等。

我们日常看到木材燃烧,铁生锈等都是化学变化。

在化学变化过程中除生成其他物质外,还伴随发生一些现象,如放热、发光、变色、放出气体、生成沉淀等等。

这些现象常常可以帮助我们判断有没有化学变化发生。

二、物质的性质(一)化学性质物质在化学变化中表现出来的性质叫做化学性质。

化学变化和化学性质的联系在叙述物质的性质时,往往有下列字:能、会、可以、易、难等。

例如:(1)木柴燃烧—化学变化木柴能燃烧—化学性质(2)铁生锈——化学变化铁(在潮湿的空气里)易生锈——化学性质铁(在干燥的空气里)难生锈——化学性质(3)胆矾溶液和氢氧化钠溶液反应—化学变化(二)物理性质物质不需要发生化学变化就表现出来的性质叫做物理性质。

这里不需要发生化学变化有两层含义:一是不需要变化就表现出来的性质;一是在物理变化中表现出来的性质。

例如,颜色、状态、气味、熔点、沸点、密度等都属于物质的物理性质。

下面我们就几个重要的物理性质作一简单介绍1、熔点我们知道,当温度升高时,固态的冰会变成液态的水。

物质从固态变成液态叫做熔化,物质的熔化温度叫做熔点;2、沸点把水加热到一定温度时,水就会沸腾。

液体沸腾时的温度叫做沸点。

物质的沸点随着大气压强的增大而升高。

3、密度两块体积相同的铁块和铝块,有经验的人只要用手分别“掂量”一下,就可以鉴别出哪是铁,哪是铝。

这是由于体积相同的铁块和铝块,它们的质量是不相等的。

我们把物质单位体积的质量,叫做这种物质的密度。

物质的变化第1课无处不在的物质变化教学内容:课本第2-10页。

教学目标:1、知道物质的变化有两大类,一类仅仅是形态的变化,另一类会产生新的物质。

2、学习实验设计、进行实验验证的能力,进一步培养学生的观察能力、动手实验能力。

教学准备:玻璃杯、蜡块、生锈的铁钉和无锈的铁钉。

教学过程:一、情境引入由主题人物在厨房中发现在各种现象,让学生感受到身边到处都存在着物质的变化,引出“物质的变化是不是产生新物质”的问题,并板书课题《无处不在的物质变化》。

二、新授(一)活动一:寻找身边的物质变化。

1、让学生观察煎蛋、燃放烟花、盐溶于水、和面、冰雪融化、铁制品生锈这些日常生活中时常能见下马看花变化现象。

2、学生试描述这些变化前后及过程的现象。

(二)活动二:冰的融化。

1、回顾以前(四年级上学期)做过的蜡块加热的实验。

2、使用玻璃杯进行实验,观察冰融化成水的现象及做好记录,然后进行全班交流。

3、比较冰融化成水的过程与蜡块受热过程。

4、比较讨论后,学生容易得出冰融化和蜡块融化都只是形态发生了变化。

5、讨论:P5页的现象。

(三)活动三:铁锈还是铁吗?1、引导学生观察生锈的铁钉和无锈的铁钉,并作记录。

2、用小刀削下铁钉表面的铁锈,然后用砂纸打磨铁钉,即得铁锈和铁。

3、用磁铁靠近铁锈,进行观察。

学生根据自己的经验可以知道磁铁能吸引铁,若铁锈不被磁铁所吸引,自然就得到了“铁锈还是不是铁”的答案。

3、活动延伸和应用:生活中还有没有类似铁生锈这样的变化呢?并与活动二作比较。

(四)活动四:研究蜡烛燃烧过程的变化。

步骤1:点燃蜡烛,将一只手干燥的烧杯罩在火焰的上方,稍停一会儿,观察现象。

步骤2:将少量石灰水加入另一烧杯中,用石灰水将烧杯壁湿润,倒出多余的石灰水。

步骤3、将用石灰水湿润的烧杯,罩在火焰的上方,稍停一会,观察现象。

通过实验学生会发现蜡烛燃烧后会产生水和二氧化碳。

(五)活动五:给物质变化分类。

1、出示书本的五种物质变化过程情况。

2、学生进行讨论,从而作出判断。

三、教学后记:知道物质的变化有两大类,一类仅仅是形态的变化,另一类会产生新的物质。

第2课混合与分离教学内容:课本第11-15页。

教学目标:1、初步了解物质混合与分离的一些基本操作,并从中体会有的物质变化可逆,有的物质不可逆。

2、学习几种混合与分离的操作方法。

3、根据观察到的事实,判断物质混合后是否发生了变化。

教学准备:玻璃杯、盐、水、沙……教学过程:一、问题引入主题人物在厨房里不小心将盐撒到水里了。

要想重新获得盐,应该怎么办?引出课题:《混合与分离》。

二、新授活动一:物质的混合。

(明确是两两混合)1、让学生认真观察混合前各物质的特点,并写出混合后可能出现的现象。

2、学生按照书中的提示进行混合。

3、在烧杯中进行实验,用玻璃棒反混合的物质搅拌均匀。

4、仔细观察,将混合前后的物质做对比。

5、阅读资料P14。

6、拓展:分离盐和水。

安照书本P14-15页的四个步骤进行实验。

活动二:分离混合物。

经过讨论得出:水和沙的混合物可以采用过滤的方法进行分离;水和油的混合物可以通过静置的方法分离;沙和绿豆的混合物可以用筛子筛去较细的沙子(如果绿豆较少,也可采用直接镊取绿豆的方法);至少醋和小苏打的混合物,由于有新物质产生不能用分离。

三、教学后记:初步了解物质混合与分离的一些基本操作,并从中体会有的物质变化可逆,有的物质不可逆。

学习几种混合与分离的操作方法。

第3课生锈与防锈教学内容:课本第16-19页。

教学目标:1、初步了解铁生锈的原因和常用的防锈方法。

2、培养学生实验设计能力及把科学应用于实际的能力。

教学准备:铁钉、水教学过程:一、问题引入工人们给铁门刷油漆的时候通常都要先刷一种橙色的油漆(防锈漆),好奇的琪琪提出“铁门为什么都要刷这种油漆”的问题。

板书课题:《生锈与防锈》。

二、新授活动一:探究铁生锈的原因。

1、归纳总结在生活中发现的铁生锈的现象。

2、学生讨论、推测铁生锈的原因以及设计实验来证明自己的猜想。

3、根据书本P18做实验,并做好实验记录。

4、总结。

引导学生认识到:①氧和水要同时存在,铁才会生锈;②干燥的空气中,铁不会生锈,因为生锈需要水;③煮沸的水加入铁钉密封后不会生锈,因为沸水中没有氧。

活动二:防止铁生锈。

(安排在两周后进行)1、讨论铁生锈的危害。

2、防治铁生锈,要针对铁生锈的三个条件——铁、空气和水提出防锈方法。

3、学生提出各种各样的方法,让其他学生先评价。

4、比较各种方法的效果。

四、教学后记:初步了解铁生锈的原因和常用的防锈方法。

第4课燃烧与灭火教学内容:课本第20-25页。

教学目标:1、初步认识燃烧的条件及控制燃烧的方法。

2、知道不同原因火灾的灭火方法。

3、培养学生实验设计能力及把科学应用于实际的能力。

教学准备:烧杯、蜡烛。

教学过程:一、情境引入厨房里,锅烧得太热油着火了,妈妈当机立断地盖上锅盖,波波不明白为什么盖上锅盖就能灭火,由此激起学生思考,引起学生讨论。

二、新授活动一:物质的燃烧。

1、根据自己的生活经验,列举出可以燃烧的物质,并说出这种物质燃烧的例子。

2、指出书本P21页中哪些物质可以燃烧、哪些物质不可以燃烧。

3、分析一下燃烧产生了哪些新的物质。

4、提问“还有哪些物质可以燃烧?”。

5、引申问题:为什么纸的燃烧要先用火柴引燃?活动二:熄灭的原因。

1、学生看P22的情境对话,思考:酒精灯盖上盖子就熄灭的原因。

2、模拟实验:用烧杯罩住燃烧着的蜡烛,会发生什么现象?燃烧还能持续吗?3、实验时,记录实现现象。

4、分析为什么会发生这样的现象。

5、引申问题:为什么蜡烛的火焰可以被吹灭?活动三:让木炭燃烧得更旺。

引导学生能从三个条件出发来全面考虑问题。

活动四:判断人们是通过控制燃烧的哪些条件进行灭火的。

总结灭火的方法:在灭火时往往只需要破坏燃烧条件中的任何一个。

逐一分析在不同情况下,应该用什么办法来进行灭火。

活动五:防止火灾发生。

指导学生可以利用网络资源,搜集有关方面的知识,并互相交流。

三、教学后记:初步认识燃烧的条件及控制燃烧的方法。

知道不同原因火灾的灭火方法。

第二单元生物与环境第5课植物与环境教学内容:课本第52-63页。

教学目标:1、知道环境对植物的生长有影响。

2、了解植物适应环境的一些特征。

3、知道植物具有和其生活环境相适应的形态特征。

教学准备:实物投影教学过程:一、问题引入四个主题人物观察到在植物园阴生植物区里的植物,其叶子都是大而绿,而仙人掌没有这样的叶子,引发问题——仙人掌是种在阴生植物区里的吗?二、新授活动一:仙人掌和龟背竹。

1、外部特征的差别在哪里?2、此差别与环境的关系。

活动二:耐旱的本领。

1、明确提出实验要求。

2、引导学生按实验步骤进行。

3、思考和讨论:为什么要用塑料袋密封呢?4、引导观察塑料袋内壁会有什么现象出现?为什么塑料袋的内壁会有水珠?水珠是怎样来的?塑料袋内壁的水珠多与少说明什么?学生思考和分析,得出自己的结论。

活动三:植物的形态结构与环境。

1、利用实物投影将沙漠、高山、草原、热带雨林、池塘植物群落投影出来。

2、组织学生分组进行观察、比较和讨论。

3、让学生去了解以上环境的气候特点。

4、重点观察、了解、分析不同环境里的种类、植株的高矮、植物器官的形态等,并记录下来。

活动四:观察身边的植物。

1、活动前,引导学生分好小组,选好组长,明确活动的目的和要求。

2、指导学生观察比较植株的高矮,叶子的大小、厚薄等,引导学生思考为什么会这样?3、参照课本的样式,填写完整观察报告。

资料:温室。

1、出示一幅温室里的植物图。

2、生通过图片去观察认识温室的环境条件。

3、通过观察,引导学生认识到利用科学技术是可以改变生物的生活环境的。

三、全课小结。

这节课,你有什么感受?第6课动物与环境教学内容:课本第36-43页。

教学目标:1、了解动物在适应环境方面的具体实例。

2、认识动物的形态和生存本领是与其生存的环境密切联系的。

教学准备:教学过程:一、创设问题情景:一幅松鹤延年图激活了对主题任务的思考:丹顶鹤能生活在松树林里吗?二、新授:(一)活动一:丹顶鹤适合生活在哪里?1、引导学生认识沼泽地和松林的环境特点是什么。

2、仔细观察丹顶鹤标本,发现它有那些外形特片适合生活在环境中。

3、把丹顶鹤的外形特征与其他生活在该环境的动物进行对比。

(二)资料:有趣的鸟足。

运用实物投影将各种各样动物的足投影出来,引导学生讨论,这些不同的足主要有什么作用?这类动物为什么要有这样的足?(三)讨论:动物的外形特征、行为与自然环境有什么关系?1、教师提供不同的动物标本。

2、学生分小组观察与讨论,探寻这些动物有哪些身全特征、生活习性适应其生活环境。

(四)知动二:奇妙的身体特征与生活习性。

1、布置课前搜集资料获取有关动物捕食、安家、保护自己等本领的信息。

2、组织交流活动。

先小组交流自己的资料,小组将资料进行分类、整理;再组与组之间交流,讨论动物的生活习性与环境的关系;最后全班交流,谈谈自己的收获与体会,发表对动物生存本领的感想。

(五)网上学:动物的特殊本领。

教师指导学生善用网络资源。

三、全课小结。

第7课食物链教学内容:课本第44-49页。

教学目标:1、了解生态系统中的食物关系。

2、懂得食物链的含义。

教学准备:教学过程:一、创设问题情景:主题人物在进行网上学习,鼠尾草、松鸡和羚羊的故事深深地吸引着他们——松鸡和羚羊为什么会消失呢?二、新授:(一)活动一:动物吃什么?1、以小鱼、小猫等为:引入“大鱼吃小鱼”、“小猫喜欢吃鱼”等话题。

2、引导学生仔细观察教科书上的图,找出图中的所有动物。

3、给找出来的动物找食物。

4、分析它们之间的食物关系。

(二)讨论:动物赖以生存的食物可分成几类?不同食物类型的动物之间有什么关系?通过讨论,学生将可以区分不同的食物类型的动物,以及它们之间的关系,为认识食物链作进一步的铺垫。

(三)活动二:串起来的食物链。

1、明确本活动的任务。

2、加深学生对食物链的认识,引导学生把纸条粘起来串成环。

3、活动后,指导学生把各小组做好的不同的纸环串放到一起,然后把起始环穿在一根棍子上吊起来。

(四)活动三:断了的食物链。

1、以车链为例,如果断了就不能再带动轮子转。

2、思考:如果食物链断开了会出现怎样的情况呢?3、分析自己在活动2中用纸环串连成的食物链。

4、剪断其中一个环,观察串连成的食物链会怎样。

5、引导学生讨论如果一种动(植)消失对其他动物有什么影响?(五)讨论:自然界中,食物链断了会有什么后果?1、设想:食物链断了。

2、让学生进行充分的讨论,然后作出分析。

三、全课小结。

第三单元遗传与进化第8课代代相传的特征教学内容:课本第51-56页。

教学目标:1、通过调查自己和家庭成员的外貌特征,知道生物的很多特性是可以遗传的。

2、了解遗传和变异也是生物的特性之一。