物质变化的两种形式

- 格式:docx

- 大小:13.14 KB

- 文档页数:1

物质的三态变化物质是组成宇宙万物的基本元素,它们以不同的形式存在于我们周围的环境中。

物质可以通过各种条件和影响发生变化,其中最基本的变化形式是三态变化。

本文将分别探讨物质的三态变化及其特点。

一、固态变化固态是物质的一种稳定态,具有密度较高、形状固定、分子间距离近等特点。

在固态下,分子的振动和旋转受到限制,将呈现出相对有序的排列方式。

固态变化是指物质在一定条件下从一种固态转换到另一种固态的过程。

1. 熔化熔化是固态变化的一种形式,它指的是物质在加热的过程中,温度升高时分子振动加剧,使得分子间的吸引力逐渐减弱,从而导致物质由固态转变为液态。

熔化过程发生在物质达到其熔点时,熔点是物质从固态到液态的临界温度。

2. 凝固与熔化相反,凝固是指物质在降温的过程中,分子振动减弱,分子间吸引力增加,从而使得液态的物质逐渐转变为固态。

凝固的温度被称为凝固点,它是物质从液态到固态的临界温度。

二、液态变化液态是物质的另一种常见形态,它具有较高的密度、不固定的形状和自由流动的特点。

液态变化是指物质在一定条件下由一种液态转变为另一种液态的过程。

1. 蒸发蒸发是液态变化中最常见的一种形式,它指的是液体在一定温度下从自由液面逸出并转变为气体的过程。

蒸发的发生与液体表面上的分子热运动有关,当有足够的能量使得分子克服液体表面的吸引力时,就会发生蒸发。

蒸发所需的能量来源于环境温度或加热。

2. 凝结凝结是液态变化的反向过程,它指的是气体或蒸气在温度降低时,分子间的距离减小,从而由气体状态转变为液体状态。

凝结是气体与液体之间相变的关键过程,温度下降到一定程度,分子热运动速度减慢,使得分子之间的吸引力占据上风。

三、气态变化气态是物质的第三种基本状态,它具有低密度、无固定形状和高度可压缩性等特点。

气态变化指的是物质在一定条件下由一种气态转变为另一种气态的过程。

1. 汽化汽化是气态变化的一种形式,它是指固态或液态物质在充足能量的作用下,分子克服吸引力而变成气体的过程。

科学物质变化科学物质变化是研究物质在不同条件下的状态改变和性质变化的科学领域。

在我们日常生活中,我们常常会观察到物质的变化,比如水的沸腾、石头的破碎等。

这些变化都是由物质的性质和外界条件决定的。

本文将探讨科学物质变化的基本概念、原因和应用。

一、物质的基本性质物质是构成宇宙万物的基本组成部分,它具有一系列的基本性质,包括质量、形状、颜色、密度等。

这些性质反映了物质的基本特征,也是物质进行变化的基础。

二、物质变化的基本类型物质的变化可以分为物态变化和化学变化两大类。

物态变化是指物质在不改变其化学组成的情况下,发生固态、液态和气态之间的转变。

化学变化则是指物质的化学性质发生改变,形成新的物质。

1. 物态变化物质的三态变化是由温度和压力的改变引起的。

当温度达到物质的熔点时,物质从固态变为液态;当温度达到物质的沸点时,物质从液态变为气态。

这种物质的状态转变是一个物理过程,不改变物质的化学组成。

2. 化学变化化学变化是指物质的化学性质发生根本改变,形成新的物质。

这种变化常常伴随着能量的释放或吸收,如燃烧、腐蚀等。

化学变化是由物质的分子结构的改变引起的,它体现了物质的内在性质的变化。

三、物质变化的原因物质变化的原因可以归结为内因和外因。

内因是指物质自身的性质决定了它的变化方式,外因是指外部环境对物质变化的影响。

1. 内因物质的内因决定了它固有的性质和行为。

这包括物质的化学构成、分子结构、原子核结构等。

不同的物质在相同条件下可能会有不同的变化方式,这是由它们的内部特性决定的。

2. 外因外因是指外界环境对物质变化的作用。

温度、压力、光照等环境条件的改变都可以引起物质的变化。

例如,当温度升高时,物质的分子运动加剧,导致物态的改变;当物质与其他物质发生反应时,化学变化也会发生。

四、物质变化的应用物质变化不仅在日常生活中广泛存在,还在科学研究和工业生产中发挥着重要作用。

1. 科学研究科学家通过对物质变化的研究,可以深入了解物质的本质和规律。

量变和质变的辩证关系原理1. 什么是量变和质变1.1 量变量变指的是事物的数量上的变化,也称为数量变化。

在这种变化中,事物的性质、组成或属性并没有发生根本的改变,仅仅是数量的增加或减少。

1.2 质变质变指的是事物的质量上的变化,也称为性质变化或实质变化。

在这种变化中,事物的基本性质、组成或属性发生了重大的改变,引起事物的新一轮发展。

2. 量变和质变的辩证关系量变和质变是事物发展过程中相互转化的两种形式。

量变通常是质变的先决条件和表现形式,而质变则是量变的产物和结果。

两者相互关联,相互制约,共同推动事物的发展。

2.1 量变与质变的相互作用量变和质变之间存在着一种相互作用关系。

在事物的发展过程中,量变可以通过累积、聚集逐渐引发质变。

与此同时,质变也会通过量变的表现形式来体现和巩固自身。

这种相互作用的关系起到了推动事物发展的作用。

2.2 量变是质变的前提事物发展的过程中,量变往往是质变的前提。

只有当某种事物经历了一定的量变,才能够积累足够的条件和能量,引发质的变化。

例如,在化学反应中,只有当反应物的数量达到一定的程度,才会引发化学反应,形成新的产物。

2.3 质变是量变的结果质变是量变的结果,也是量变达到一定程度后的必然趋势。

当某种事物经历了持续的量变,达到一定的阈值时,就会发生质的变化。

这种质变往往是事物发展的飞跃点,推动事物向新的方向发展。

例如,生活中的孩子从婴儿逐渐成长为成年人,就是一种质变的结果。

3. 量变和质变的关系在自然界中的体现量变和质变的辩证关系不仅在人类社会发展中存在,也广泛存在于自然界中。

3.1 生物进化过程中的量变与质变生物进化是量变和质变的典型例子。

在生物进化的过程中,个体的数量逐渐积累,即量变的过程。

当一定数量的个体积累到一定程度后,会引发基因的变异和选择,从而产生新的物种,即质变的过程。

例如,现代人类的进化就是从灵长类动物经历了量变和质变的过程。

3.2 物质的相变过程中的量变与质变物质的相变也具有量变和质变的特点。

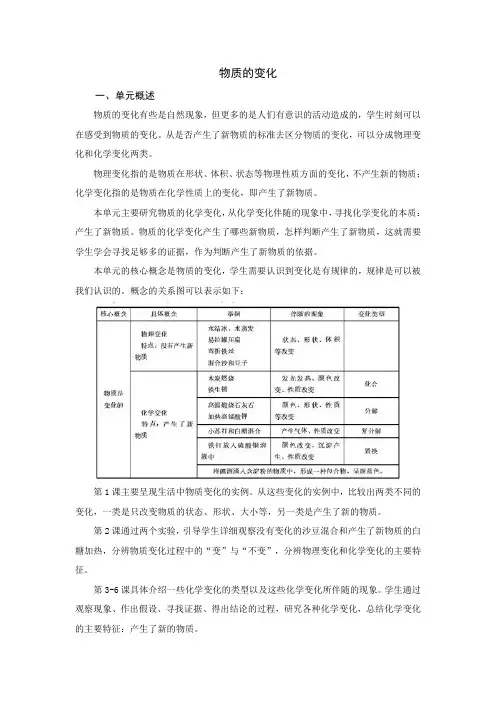

物质的变化一、单元概述物质的变化有些是自然现象,但更多的是人们有意识的活动造成的,学生时刻可以在感受到物质的变化。

从是否产生了新物质的标准去区分物质的变化,可以分成物理变化和化学变化两类。

物理变化指的是物质在形状、体积、状态等物理性质方面的变化,不产生新的物质;化学变化指的是物质在化学性质上的变化,即产生了新物质。

本单元主要研究物质的化学变化,从化学变化伴随的现象中,寻找化学变化的本质:产生了新物质。

物质的化学变化产生了哪些新物质,怎样判断产生了新物质,这就需要学生学会寻找足够多的证据,作为判断产生了新物质的依据。

本单元的核心概念是物质的变化,学生需要认识到变化是有规律的,规律是可以被我们认识的。

概念的关系图可以表示如下:第1课主要呈现生活中物质变化的实例。

从这些变化的实例中,比较出两类不同的变化,一类是只改变物质的状态、形状、大小等,另一类是产生了新的物质。

第2课通过两个实验,引导学生详细观察没有变化的沙豆混合和产生了新物质的白糖加热,分辨物质变化过程中的“变”与“不变”,分辨物理变化和化学变化的主要特征。

第3-6课具体介绍一些化学变化的类型以及这些化学变化所伴随的现象。

学生通过观察现象、作出假设、寻找证据、得出结论的过程,研究各种化学变化,总结化学变化的主要特征:产生了新的物质。

第7-8课通过研究化学变化速度的控制,介绍化学变化在生活中的应用,让学生懂得化学变化与生产生活之间的关系。

最后帮助学生总结本单元的主要内容。

从学生认识发展的角度,我们并不要求学生掌握化学变化的类型和化学变化生成的具体新物质,这对学生来说为时尚早,他们将在中学时继续学习。

我们要求的是,学生能够从种种变化的现象出发,推断物质的变化是否产生了新物质,然后寻找各种证据验证自己的假设,从而达到提升科学探究能力的目的。

因此,在教学过程中,引导学生学习科学的思维和掌握科学的研究方法是很重要的。

学生通过学习,在科学思维和科学方法上能有所发展,在理解科学、培养科学的思想和观点、树立科学的价值观方面能有所提高,是本单元教学所期望达到的主要目标。

物质的变化规律一、物质的变化形式物质的变化是指物质在一定条件下发生的性质转变。

根据物质变化的形式,可以将物质的变化分为物理变化和化学变化两种。

1. 物理变化物理变化是指物质在不改变其化学组成的情况下,仅改变其外部形态或者状态的变化。

例如,物质的物态变化(如固体变为液体、液体变为气体)就属于物理变化。

在物理变化中,物质的分子结构不发生改变,只是分子之间的相互作用力发生了变化。

2. 化学变化化学变化是指物质在一定条件下,发生化学反应,产生新的物质的变化。

化学变化通常涉及物质的化学组成和结构的改变,如物质的化学反应、物质的燃烧等。

在化学变化中,物质的原子或者分子重新组合,形成新的物质。

二、物质变化的规律物质的变化遵循一定的规律,其中包括以下几个方面:1. 能量守恒定律能量守恒定律是自然界中普遍存在的基本规律。

它指出,在物质的变化过程中,能量既不能被创造,也不能被消灭,只能从一种形式转化为另一种形式。

例如,在物质的化学反应中,反应物的化学能转化为产物的化学能,同时伴随着能量的释放或吸收。

2. 质量守恒定律质量守恒定律是物质变化的基本规律之一。

它指出,在任何物质变化过程中,物质的质量总是保持不变的。

无论是物理变化还是化学变化,反应前后物质的总质量始终保持恒定。

这意味着在物质的变化过程中,物质既不能被创造,也不能被破坏。

3. 化学反应速率化学反应速率是指单位时间内反应物的浓度变化量。

化学反应速率受多种因素的影响,如反应物浓度、温度、催化剂等。

一般来说,反应物浓度越高、温度越高、催化剂的存在都会加快化学反应的速率。

4. 化学平衡化学平衡是指在一定条件下,反应物与生成物之间的浓度达到一定比例的稳定状态。

在化学平衡状态下,反应物的浓度与生成物的浓度之间保持一定的比例关系。

化学平衡的达成需要满足一定的条件,如温度、压力、物质浓度等。

5. 物理相变物质的相变是指物质在一定条件下从一种物态转变为另一种物态的过程。

常见的物理相变有固体的熔化、液体的沸腾和汽化、气体的凝结和冷凝等。

物质运动的基本形式物质运动是自然界中最基本的现象之一,它是物质存在的必然结果,是物质不断变化的过程。

物质运动的基本形式是指物质运动的几种基本方式,包括直线运动、曲线运动、往复运动、旋转运动、振动运动等。

本文将详细介绍物质运动的基本形式,探讨它们的特点、规律和应用。

一、直线运动直线运动是物体在同一直线上运动的形式,它是最简单的一种运动形式。

直线运动的特点是速度大小和方向不变,物体所在位置发生变化。

直线运动的规律是匀速直线运动和变速直线运动。

匀速直线运动是指物体在同一直线上以恒定速度运动的形式。

匀速直线运动的特点是速度大小和方向不变,物体所在位置随时间的增加而发生变化。

在匀速直线运动中,物体的位移、速度和加速度都是恒定的,它们之间的关系可以用公式s=vt表示,其中s表示位移,v表示速度,t表示时间。

变速直线运动是指物体在同一直线上以变化速度运动的形式。

变速直线运动的特点是速度大小和方向不断变化,物体所在位置随时间的增加而发生变化。

在变速直线运动中,物体的位移、速度和加速度都是变化的,它们之间的关系可以用物理公式表示。

二、曲线运动曲线运动是物体在曲线路径上运动的形式,它是一种复杂的运动形式。

曲线运动的特点是速度大小和方向不断变化,物体所在位置发生复杂的变化。

曲线运动的规律是圆周运动和非圆周运动。

圆周运动是指物体在圆周路径上运动的形式。

圆周运动的特点是速度大小和方向不断变化,物体所在位置沿圆周路径移动。

在圆周运动中,物体的加速度大小和方向不断变化,它们之间的关系可以用牛顿第二定律表示。

非圆周运动是指物体在非圆周路径上运动的形式。

非圆周运动的特点是速度大小和方向不断变化,物体所在位置发生复杂的变化。

在非圆周运动中,物体的位移、速度和加速度都是变化的,它们之间的关系可以用物理公式表示。

三、往复运动往复运动是物体在往复路径上运动的形式,它是一种周期性的运动形式。

往复运动的特点是物体在两个固定位置之间来回运动,速度大小和方向不断变化。

物质运动形式一、直线运动直线运动是物质在一条直线上运动的形式。

直线运动的特点是物体的位置随时间的变化呈线性关系,速度保持恒定或者变化的趋势是恒定的。

比如地球绕太阳的运动、小汽车在直线公路上行驶等都是直线运动。

二、曲线运动曲线运动是物质在空间中沿着曲线轨迹运动的形式。

曲线运动的特点是物体的位置随时间的变化呈非线性关系,速度的大小和方向都在不断变化。

例如,乒乓球在空中的运动、风筝在天空中飞行等都是曲线运动。

三、往复运动往复运动是物质在两个固定位置之间来回运动的形式,也称为周期性运动。

往复运动的特点是物体的位置在固定的时间间隔内重复变化,速度的大小和方向也在重复变化。

比如钟摆在左右摆动、手表指针的来回转动等都是往复运动。

四、旋转运动旋转运动是物质绕着某个轴或中心点旋转的形式。

旋转运动的特点是物体的位置随时间的变化呈周期性变化,速度的大小和方向也在不断变化。

例如地球自转、风扇的叶片旋转等都是旋转运动。

五、震动运动震动运动是物质在固定位置周围做振动的形式。

震动运动的特点是物体的位置在固定的时间间隔内来回变化,速度的大小和方向也在变化。

比如弹簧在一端固定后另一端的振动、音叉的振动等都是震动运动。

六、混合运动混合运动是指物质在空间中同时具有多种运动形式的运动。

混合运动的特点是物体的位置随时间的变化呈多种变化形式,速度的大小和方向也是多样的。

例如球在空中旋转并且同时在向前运动、自行车在直线道路上同时旋转和前进等都是混合运动。

总结:物质运动的形式有直线运动、曲线运动、往复运动、旋转运动、震动运动和混合运动。

每种运动形式都有其独特的特点和规律,我们通过观察和研究这些运动形式可以更好地理解物质的运动规律。

物质运动的形式多种多样,丰富多彩,给我们的生活带来了无尽的乐趣和探索的机会。

物质运动的基本形式物质运动是自然界中最基本的现象之一,它是物质存在的必然表现。

物质运动的基本形式可以按照不同的类别进行划分,下面将从时间、空间、运动方式三个方面进行阐述。

时间上的基本形式时间是物质运动的基本维度,物质的运动必须在时间的基础上进行。

时间上的物质运动可以分为周期性运动和非周期性运动两种形式。

周期性运动是指物质在一定时间内重复进行相同的运动,如地球绕太阳的运动、钟摆的摆动等。

这种运动具有规律性和可预测性,是物理学中研究的重要对象。

非周期性运动则是指物质在时间上没有规律性的运动,如风、水流、人的运动等。

这种运动具有不确定性和随机性,是生物学、社会学等学科研究的重要对象。

空间上的基本形式空间是物质运动的另一个基本维度,物质的运动必须在空间中进行。

空间上的物质运动可以分为直线运动、曲线运动和往复运动三种形式。

直线运动是指物质在空间中沿着一条直线进行运动,如火箭发射、汽车行驶等。

这种运动具有简单性和可预测性,是物理学中研究的重要对象。

曲线运动则是指物质在空间中沿着一条曲线进行运动,如弹道运动、行星运动等。

这种运动具有复杂性和不确定性,是天文学、力学等学科研究的重要对象。

往复运动是指物质在空间中来回进行运动,如钟摆的摆动、电子的振荡等。

这种运动具有周期性和规律性,是物理学、电子学等学科研究的重要对象。

运动方式上的基本形式运动方式是物质运动的另一个重要方面,不同的物质运动方式具有不同的特点和规律。

运动方式上的物质运动可以分为匀速运动、加速运动和变速运动三种形式。

匀速运动是指物质在运动过程中速度保持不变,如匀速直线运动、匀速圆周运动等。

这种运动具有简单性和可预测性,是物理学中研究的重要对象。

加速运动则是指物质在运动过程中速度逐渐增加或减少,如自由落体运动、汽车加速等。

这种运动具有复杂性和不确定性,是力学、天文学等学科研究的重要对象。

变速运动是指物质在运动过程中速度不断变化,如弹簧振子的运动、电子的运动等。

化学反应中的物质变化化学反应是指物质在一定条件下相互作用,发生化学变化的过程。

在化学反应中,原有的物质会发生物质变化,形成新的物质。

这些物质变化包括化学反应中的物质转化以及物质的性质改变。

本文将从化学反应的定义和反应类型、物质变化的表现形式、物质变化的原理和应用等方面进行探讨。

一、化学反应的定义和反应类型化学反应是物质间由于电子云重新排列所引起的物质结构的变化和性质的变化。

化学反应的核心是原子间或分子间电子的重新排列,从而导致物质结构及性质的变化。

根据反应的条件和反应物种类的不同,化学反应可分为各种类型。

常见的化学反应类型包括:酸碱中和反应、氧化还原反应、置换反应、气体的合成和分解以及有机化合物的合成等。

1.酸碱中和反应酸碱中和反应是指酸和碱两种物质在一定条件下反应生成水和盐的反应。

当酸和碱按摩尔比反应时,酸碱混合溶液会发生中和反应,通常会放出热量,同时生成水和盐。

例如,盐酸与氢氧化钠反应生成氯化钠和水:HCl + NaOH → NaCl + H2O2.氧化还原反应氧化还原反应是指物质中的电子转移过程,包括电子给体的氧化和电子受体的还原。

在氧化还原反应中,还原剂失去电子,同时氧化剂接受电子。

典型的氧化还原反应是金属与非金属氧化物的反应。

例如,铁与氧反应生成铁(III)氧化物:4Fe + 3O2 → 2Fe2O33.置换反应置换反应是指一种元素或离子在化合物中取代其他元素或离子的反应。

置换反应可以分为单一置换和双重置换两种类型。

例如,铜与硫酸反应生成铜(II)硫酸:Cu + H2SO4 → C uSO4 + H24.气体的合成和分解气体的合成和分解反应是指两种或多种气体物质相互作用形成新的气体物质或者气体物质分解成其他物质的反应。

例如,氢气与氧气反应生成水蒸气:2H2 + O2 → 2H2O5.有机化合物的合成有机化合物的合成反应是指有机化合物中碳和碳之间或碳和氢之间的键合成或断裂的反应。

有机化合物的合成反应种类繁多,根据合成方式的不同,可以分为加成反应、消除反应、取代反应等。

教科版科学六下第四单元《物质的变化》知识点一、内容概述《教科版科学六下第四单元物质的变化》是小学科学课程中的重要组成部分,主要介绍了物质变化的基本概念、特点和规律。

本单元涵盖了物质变化的多种类型,包括物理变化和化学变化,以及它们之间的区别和联系。

知识点涉及物质变化的实例、现象、过程、性质等方面,旨在帮助学生全面理解物质变化的本质和规律。

通过本单元的学习,学生可以了解物质变化在日常生活中的应用和影响,增强对自然科学的兴趣和好奇心。

本单元也为学生后续的化学学习打下坚实的基础。

1. 简要介绍科学六下第四单元《物质的变化》的重要性和学习意义。

科学六下第四单元《物质的变化》在整册教材中占据着举足轻重的地位。

这一单元的学习不仅是对以往知识体系的巩固与拓展,更是为学生打开一扇探索物质世界奥秘的大门。

物质的变化是日常生活中无处不在的现象,无论是金属冶炼、食物烹饪,还是自然界的季节更迭,都包含着物质的形态、性质以及结构的变化。

学习本单元,对于学生来说具有极其重要的实际意义。

学习《物质的变化》有助于学生们理解物质世界的本质。

通过探究物质变化的规律,学生们可以深入理解物质的属性,了解物质是如何在不同的条件下发生形态和性质的改变。

这对于培养学生们的科学素养和科学探究能力具有深远的意义。

其次subTitle单元的学习可以使学生将理论与实践相结合。

在实验操作和观察中,学生可以亲身体验物质变化的过程,理解化学反应的基本原理。

这种实践经验能够帮助学生将理论知识与日常生活紧密相连,从而增强对科学的兴趣和好奇心。

掌握《物质的变化》的知识点对于学生的未来发展具有长远的价值。

在科学技术日新月异的今天,对于物质变化的理解和掌握无疑是未来科学研究和工程实践的基础。

通过学习这一单元,学生不仅可以为未来的学习打下坚实的基础,还可以为未来的职业发展积累宝贵的经验。

《物质的变化》的学习不仅是知识传授的过程,更是能力培养和价值塑造的过程。

2. 阐述物质变化在日常生活中的应用和实例。

物质运动形式一、直线运动直线运动是物质在直线上的运动形式。

在直线运动中,物质按照一定的方向和速度沿直线路径移动。

直线运动可以分为匀速直线运动和变速直线运动两种形式。

1. 匀速直线运动在匀速直线运动中,物质在单位时间内移动的距离保持不变。

即使在不同的时间段内,物质的速度也保持恒定。

例如,小汽车以60公里/小时的速度匀速行驶。

在2小时内,小汽车将行驶120公里的距离。

2. 变速直线运动在变速直线运动中,物质在单位时间内移动的距离不断变化。

物质的速度随时间的变化而改变。

例如,自由落体运动就是一种变速直线运动。

物体在下落过程中,速度会不断增加。

二、曲线运动曲线运动是物质在曲线上的运动形式。

在曲线运动中,物质沿着曲线路径移动,方向和速度都会发生变化。

曲线运动可以分为匀速曲线运动和变速曲线运动两种形式。

1. 匀速曲线运动在匀速曲线运动中,物质在单位时间内移动的距离保持不变。

然而,由于物质的路径是曲线,所以物质的速度和方向会同时改变。

例如,一个匀速转动的风车,它的转速保持恒定,但风车叶片的方向和速度会不断改变。

2. 变速曲线运动在变速曲线运动中,物质在单位时间内移动的距离和方向都会发生变化。

物质的速度和加速度随时间的变化而改变。

例如,一个自行车在弯道上行驶时,速度和方向都会发生变化。

三、往复运动往复运动是物质在两个端点之间来回移动的运动形式。

在往复运动中,物质来回穿越两个端点,沿着一条直线或曲线路径来回移动。

往复运动可以分为周期性往复运动和非周期性往复运动两种形式。

1. 周期性往复运动在周期性往复运动中,物质在两个端点之间的运动是有规律的,并且重复出现。

物质在来回移动的过程中,速度和方向会反复改变。

例如,钟摆的摆动就是一种周期性往复运动。

2. 非周期性往复运动在非周期性往复运动中,物质在两个端点之间的运动是无规律的,并且不会重复出现。

物质的运动路径和速度都是随机的。

例如,一个乒乓球在乒乓球台上来回弹跳的运动就是一种非周期性往复运动。

课题2 氧气的性质授课人:张变荣听课人:岳秀清、段慧娟、朱爱华、梁红霞、张海峰教学目标:1、知识与技能:认识氧气的化学性质,了解氧气的物理性质。

2、过程与方法:通过学习物理变化、化学变化;化合反应、氧化反应,学会比较分析的方法。

3、情感态度与价值观:通过认识物质在氧气中燃烧现象的不同,培养辩证观点和严谨求实的科学态度。

重点:氧气的化学性质难点:物理变化与化学变化的关系,氧化反应的理解。

实验准备:集气瓶、燃烧匙、酒精灯、硫、木炭、铁丝、火柴第一课时:教学过程:1、复习旧识:1)空气的组成是什么?2)什么是空气污染,如何防治?3)什么是物理性质2、情景导入出示一幅蓝天、白云、草地、人、动物图片和氧气应用的图片3、探究新课:一、氧气的物理性质:出示一瓶氧气,指出它的物理性质1.常温下是无色、无味的气体。

2.标准状况下,密度为1.429g/L,比空气(1.293g/L)略大。

3.不易溶于水,在室温下,1L水中只能溶解30mL氧气。

4.在压强101kPa时,氧气在-183℃时变为淡蓝色液体,在-218 ℃时变为淡蓝色雪花状的固体。

二、氧气的化学性质。

[实验2—2]、[实验2-3]、[实验2-4]通过实验填写下表:结论:1.燃烧在纯氧中进行比空气中进行得更旺。

2.某些在空气中不能燃烧的物质,在纯氧中却能燃烧。

说明:1.氧气的化学性质比较活泼。

2.物质在空气中燃烧,实际是跟其中的氧气反应。

练习:课后习题作业:问题导学教后反思:本节课有许多实验,学生喜欢化学的一个重要的原因是可以做实验,因此我课前做了充分的准备,利用演示实验,以满足他们的好奇心,同时让学生描述出观察到的实验现象,加深对氧气性质的认识,收到了较好的效果。

评课:通过演示实验调动学生学习化学的兴趣,并应用表格的形式调理清晰的总结出氧气的化学性质,课堂气氛活跃,收到了良好的效果。

授课人:张变荣听课人:岳秀清、段慧娟、朱爱华、梁红霞、张海峰氧气化学性质的第二课时:回顾旧识:氧气的物理和化学性质如何?探究新课分析讨论1:填写下表:分析讨论2:上述三个反应有什么共同的特征?结论:1.在这三个反应中,都有新的物质(与原来物质不一样的)生成。

物质运动的三种形式

一、匀速直线运动

匀速直线运动是指物体在直线运动中速度大小和方向都不变化的运动形式。

在匀速直线运动中,物体所走的路程和时间的比值就是速度的大小,速度的方向则是物体运动方向的方向。

匀速直线运动的特点是物体运动轨迹是一条直线,速度是恒定的,加速度为0。

匀速直线运动在我们日常生活中非常常见,比如小汽车在高速公路上匀速行驶。

二、加速运动

加速运动是指物体在运动中速度大小和/或方向都在变化的运动形式。

在加速运动中,加速度是物体速度变化的原因,加速度的大小和方向决定了速度变化的大小和方向。

加速运动的特点是物体运动轨迹是弯曲的,速度是不断变化的,加速度不为0。

加速运动在我们日常生活中也非常常见,比如小汽车在开始行驶时加速,或者一个跳水运动员跳下高台时的自由落体运动。

三、往复运动

往复运动是指物体在两个固定点之间来回运动的运动形式。

在往复

运动中,物体在两个固定点之间运动速度是不同的,当物体到达一个固定点时,速度为0,当物体到达另一个固定点时,速度达到最大值。

往复运动的特点是物体的运动轨迹是来回往复的,速度和加速度都在不断变化。

往复运动在我们日常生活中也是非常常见的,比如钟摆的摆动,或者一个人在双人摇椅上前后摇荡。

以上是物质运动的三种形式,每种形式都有其独特的特点和运动规律。

在我们日常生活中,这些运动形式都是非常常见的,我们可以通过观察和实验来深入了解它们的运动规律和特征。

科学物质的变化与实验物质是构成我们周围世界的基础。

我们身处的自然界,无论是空气、水、土壤,还是岩石、植物、动物,都是由各种各样的物质组成的。

在日常生活中,我们经常会观察到物质发生变化的现象,比如水沸腾变为水蒸气,果实熟透后变为糖分,铁生锈等等。

而这些变化往往是由于物质内部发生了化学反应所导致的。

本文将从科学角度探讨物质的变化与实验。

一、物质的变化形式物质的变化形式多种多样,可以分为物理变化和化学变化两大类。

1. 物理变化物理变化指的是物质在经历一系列操作或外部条件改变时,形态、状态或性质发生改变,但其化学成分和分子结构保持不变。

比如,冰块经过加热会融化成水,水蒸气经过冷却会凝结成水,这些过程都是物质的物理变化。

2. 化学变化化学变化指的是物质在发生化学反应时,其化学成分和分子结构会发生改变,产生新的物质。

化学变化是物质内部发生的变化,其中涉及了化学键的断裂、原子和分子之间的重新组合等过程。

比如,木材燃烧、金属与酸反应产生气体等,都是物质的化学变化。

二、科学实验的重要性科学实验作为科学研究的重要手段,不仅可以揭示物质的变化规律,还可以验证理论的准确性。

通过准确设计实验步骤和操作条件,科学家能够观察到物质的变化现象,并通过实验数据进行分析和推断。

实验为我们提供了更深入的了解和认识物质及其变化的途径。

1. 观察和记录在进行实验时,观察是非常关键的。

通过观察物质的外部形态、颜色、状态的变化,可以初步推测出物质发生了何种变化。

同时,在实验过程中要做好记录,准确记录和描述实验中发生的现象,以备后续的数据分析和推理。

2. 实验设计和控制变量科学实验要求合理设计实验步骤,且在实验过程中要控制一些变量,以保证实验的准确性和可重复性。

例如,如果想研究某种物质的燃烧性质,那么就需要控制燃烧温度、燃烧速度、氧气浓度等因素的影响,确保实验结果的可靠性。

3. 数据分析和推理科学实验的结果往往以数据的形式呈现。

在进行数据分析时,我们可以利用数学和统计学方法,通过对数据的整理和比较,从中得出一些规律和结论。

量变和质变的关系原理量变和质变是物质发展的两种基本形式。

量变指的是物质性质的逐渐变化,如温度的逐渐升高、长度的逐渐增长等。

通过不断的“积少成多”量变可以引起质变。

而质变则是指物质性质的瞬间变化,物质在经过某些条件或事件的作用下,其性质会发生非常显著的变化,如水在0度以下凝固成为冰,硫在加热后燃烧成为气体等。

质变通常意味着物质性质的本质改变,因此,量变和质变是相对独立的,但它们之间也存在密不可分的联系。

首先,质变是由量变逐渐积累而来的。

大部分质变都是由多次量变相互积累而来的。

如物体的温度可以由多次加热累计升高至足够引起物体的熔化、沸腾等变化。

因此,如果我们没有经过一定的量变过程,就不可能达到质变的条件。

在化学反应中,通常需要使反应物的浓度或者温度等剧烈变化,从而达到质变的条件。

然而,这些变化也是基于化学物质的一系列量变积累而来的。

因此,量变是引导物质向质变的步骤。

其次,质变和量变也相互别离。

作为物质发展中的两种形态,质变和量变相互依赖、相互渗透。

但同时,他们又具有独立性。

在物质的发展过程中,随着化学和物理方面的不断发展,物质的量变逐渐引起了质变,而质变本身也为量变提供了基础。

例如,如果我们通过控制温度、压力等条件来使某种物质的晶体结构发生变化,这种变化生成的新物质就可以再次用作一种反应物,参与反应的进一步的量变过程中。

因此,玻璃变应变、氧化还原反应等化学反应的质变形式常常作为量变过程中的关键步骤。

最后,量变和质变的关系是多重层面的、多方位的。

这种关系可以看做是在一定的时间尺度内物质变化行为的不同表现形式,同时也是物质性质本身的不同表现形式。

数量微小但是长时间的积累会形成质变,质变在不断的引导与推动之下会产生量变的发生。

量变和质变的关系也在直接引出了科学技术的发展和经济发展的变革方式。

尤其是在现代科学和技术领域,一些经典的量变理论成果,如傅里叶的传热定律,实现了量变的推动。

综上所述,量变和质变是基础的物质性质变化形式。

《物质的变化》放热与吸热反应《物质的变化:放热与吸热反应》在我们的日常生活和自然界中,物质的变化无时无刻不在发生。

从食物的烹饪到工业生产中的化学反应,从生物体内的新陈代谢到地球大气层的能量交换,物质变化的形式多种多样。

其中,放热反应和吸热反应是两种重要的类型,它们不仅影响着我们的生活,也在科学研究和工业生产中起着关键作用。

首先,让我们来了解一下什么是放热反应。

简单来说,放热反应就是在化学反应过程中释放出热量的反应。

想象一下,当我们点燃一根蜡烛,蜡烛燃烧的过程就是一个典型的放热反应。

蜡烛中的蜡(主要是碳氢化合物)与氧气发生化学反应,生成二氧化碳和水,并释放出大量的热能和光能,使我们感受到温暖和看到光亮。

再比如,冬天我们常用的暖手宝,里面的铁粉在与空气中的氧气和水分发生化学反应时,也会放出热量,让我们的手感到暖和。

还有,煤炭、石油和天然气等化石燃料的燃烧,都是重要的放热反应。

这些燃料中的碳、氢等元素与氧气结合,产生二氧化碳、水等物质,并释放出巨大的能量,为我们的生产和生活提供动力。

那么,为什么这些反应会放热呢?这是因为在化学反应中,反应物的化学键被打破,原子重新组合形成新的化学键。

当新化学键形成时所释放的能量大于打破旧化学键所吸收的能量,多余的能量就以热能的形式释放出来,从而导致反应体系的温度升高。

与放热反应相对的是吸热反应,即化学反应过程中吸收热量的反应。

一个常见的例子是氯化铵固体与氢氧化钡晶体的混合反应。

当我们把氯化铵固体和氢氧化钡晶体放在一起搅拌时,会感觉到容器的外壁变冷,这就是因为这个反应吸收了周围环境的热量。

另一个吸热反应的例子是冰的融化。

当冰从固态转变为液态时,需要吸收热量来打破固态水分子之间的规则排列,使其能够自由流动。

同样,水的蒸发也是吸热过程,需要吸收热量来克服水分子之间的相互作用力,使其变成气态。

在吸热反应中,打破旧化学键所吸收的能量大于新化学键形成时释放的能量,因此需要从外界吸收热量来维持反应的进行,导致反应体系的温度降低。

物质运动的基本形式物质运动是指物质在空间和时间上的变动和流动过程。

物质运动是物质存在的基本状态之一,也是物质与环境相互作用的结果。

物质运动的基本形式包括传递、转化和循环三个方面。

第一,传递是指物质在空间上从一个地方向另一个地方的移动过程。

传递可以是直接传递,也可以是间接传递。

直接传递通常是指物质通过物质间的直接接触而传递,例如热传导和媒介传递。

热传导是指物体内部由高温区到低温区的热量传递。

媒介传递是指物质通过媒介介质的传递,例如水中的溶质扩散。

间接传递则是指物质通过中介体传递。

例如,风、水和动物等可以将物质从一个地方传递到另一个地方。

这种传递可以是纵向传递,也可以是横向传递。

第二,转化是指物质在其存在形式和物理化学性质上的转变过程。

转化包括物质的相变、化学反应和生物变化等。

物质在固体、液体和气体三个状态之间的转变被称为相变。

例如水从固态(冰)转变为液态(水)和气态(水蒸气),或者反过来由气态(水蒸气)转变为液态(水)和固态(冰)。

化学反应是指物质之间的化学结构和性质发生变化的过程。

例如氧化、还原、水解和酸碱反应等。

生物变化是指物质在生物体内的变化过程,例如食物在消化道中被分解和吸收的过程。

第三,循环是指物质在时间上不断重复的运动。

物质循环是生命活动的基础。

物质在自然界中存在着多种循环,例如水循环、碳循环和氮循环等。

水循环是指水在地球大气圈、地球表层和地下水之间不断循环的过程。

碳循环是指碳在地球大气圈、生物圈和地球表层之间不断循环的过程。

氮循环是指氮在地球大气圈、生物圈和地球表层之间不断循环的过程。

这些循环对于维持地球生态平衡和物质的持续利用至关重要。

总之,物质运动的基本形式包括传递、转化和循环。

这些形式相互作用,相互促进,共同构成了物质在自然界中的运动规律。

理解和研究物质运动的基本形式对于我们认识自然界、保护环境和合理利用资源具有重要的意义。