中国厨具发展史

- 格式:docx

- 大小:22.27 KB

- 文档页数:3

方太发展历程_方太发展史“方太”是中国驰名商标和中国名牌。

宁波方太厨具有限公司创立于1996年1月。

方太厨具座落于浙江省慈溪市,专业生产以“方太”牌集成厨房、吸油烟机、家用灶具、消毒碗柜为主导的厨房系列产品。

创业历程1994年,茅理翔的打火机企业飞翔集团已经做到世界出口量第一,但是却因为技术含量低、竞争激烈而面临困境。

这年春节,儿子茅忠群回家过节,那正是他在上海交通大学就读电力电子技术专业硕士的最后一年。

困境年夜饭的餐桌上,茅忠群已经明显地感受到父亲的困境。

健谈的茅理翔说:“我脑子里总是在反复思考企业的发展问题。

中国的职业经理人缺乏信用和有效的制约机制。

许多企业你给他做,做来做去就变成他自己的了。

既然这样,那又何苦去试验呢?”茅理翔把希望放到了儿子身上。

让儿子到家族企业中来,一开始并不那么顺利,茅忠群面临着出国留学或者在上海就业的机会。

“应该说,当时他也没有做很明确的答复。

”茅理翔说,“肯定他的思想斗争还是非常激烈的。

”在这个假期里,茅忠群在公司里边上下转来转去。

然后,母亲出面做说服工作。

茅忠群最后确定留下来。

工科背景的茅忠群说话非常简洁,话不多,但有一个习惯动作,用手指在桌子上划字。

“创业之初我就对父亲开出条件:第一,必须跳出以前,另外成立一个独立的品牌;第二,另起炉灶。

老员工不要,亲戚不能进入;第三,关于方太方向性的决策,要由我说了算。

”茅忠群的这些条件,后来被证明是企业良好发展的一个必不可少的基础,也避免了家族企业普遍会遇到的裙带关系的问题。

同时,还是在以后面临企业管理问题时茅忠群的“法宝”。

和很多家族企业面临的交接班问题不一样的是,茅忠群来到父亲的企业,一开始不是继承或者“守业”,而是要进行第二次创业。

茅忠群必须和父亲重新打一片天下。

显然,这是一件艰难和冒险的事情。

茅理翔说:“我也很担心,如果失败的话,关系到儿子的前程。

”初出校门,还是一副大学生模样的茅忠群开始和父亲一起,做调查和研究。

擀面杖的故事擀面杖,是中国传统厨房中常见的厨具之一,它的使用历史可以追溯到古代。

擀面杖的形状和材质各有不同,但它的作用却是相同的,那就是用来擀面。

擀面杖的故事,既有着历史的沉淀,也有着文化的传承,更有着人们对美食的热爱和追求。

在中国的传统文化中,食物有着极其重要的地位,而面食更是中国人餐桌上不可或缺的一部分。

而擀面杖,就是面食制作过程中不可或缺的工具之一。

它的出现,让面食的制作更加便捷,也让面食更加美味可口。

擀面杖的使用方法看似简单,但却需要一定的技巧。

在擀面的过程中,需要用力均匀地擀开面团,使其成为薄而均匀的面皮。

这其中需要的不仅是力量,更需要的是对面团状态的把握和对擀面杖力度的掌握。

这也正是擀面杖的魅力所在,它需要厨师们用心和技巧去驾驭,才能擀出最完美的面皮。

除了在面食制作中的重要作用外,擀面杖在一些地方还有着特殊的象征意义。

在中国的一些地方,擀面杖被视为嫁女的重要嫁妆之一。

这是因为擀面杖的形状长长的,寓意着“长长久久”,寄托着对新婚夫妇美满婚姻和幸福生活的祝福。

因此,擀面杖也成为了中国传统婚嫁文化中的一部分。

随着时代的变迁,现代厨房中的擀面杖也有了一些新的变化。

除了传统的木质擀面杖外,现在市面上还出现了各种材质和形状的擀面杖,如不锈钢擀面杖、陶瓷擀面杖等。

这些新型的擀面杖不仅在外观上更加美观时尚,而且在使用上也更加方便快捷。

擀面杖的故事,是中国美食文化中的一部分,它承载着厨师们对美食的热爱和追求,也承载着人们对幸福生活的向往和祝福。

无论是古代还是现代,擀面杖都是中国厨房中不可或缺的一部分,它以不同的形式和姿态,见证着中国美食文化的传承和发展。

愿擀面杖的故事,永远伴随着我们的生活,成为中国美食文化中永恒的一部分。

中国厨师的历史中国厨师的历史可以追溯到古代,经历了不同时期的发展,逐渐形成了独特的烹饪技术和菜系。

以下将从早期烹饪技术、菜系的发展、食疗理论、饮食文化、厨师教育、餐饮业的繁荣、国际交流和现代烹饪科技等方面,介绍中国厨师的历史。

1.早期烹饪技术在古代,烹饪技术主要包括烤、煮、蒸、炖、腌制和烘焙等。

早期烹饪工具包括鼎、镬、甑、炉等,食材处理方法简单,主要包括洗净、切块、研磨等。

调味技巧上,古人已经开始使用各种香料和调料,如葱、姜、蒜、盐、醋等,以增加食物的口感和营养价值。

2.菜系的发展中国菜系历史悠久,发展出了许多各具特色的地方菜系。

最早的菜系可以追溯到周朝的“八珍”,后来又逐渐发展出鲁、川、苏、粤、闽、浙、湘、徽等八大菜系。

每个菜系都有其独特的烹饪技巧和口味特点,如鲁菜的鲜咸适中、川菜的麻辣香鲜、苏菜的鲜嫩清淡等。

菜品的创新也随着时代发展不断涌现,许多名菜都是由历代厨师精心研制而成的。

3.食疗理论中国厨师深谙食疗之道,认为饮食对身体健康有着重要影响。

食疗理论强调膳食营养平衡,根据食物的性味、归经等特点进行合理搭配。

同时,提倡健康饮食,注重食物的养生保健功能,如八宝粥、龙眼粥等都具有滋补保健作用。

食疗理论的不断发展,对中国厨师烹饪技艺的提升也起到了积极的推动作用。

4.饮食文化中国饮食文化博大精深,涵盖了餐桌礼仪、用餐方式、传统文化等方面。

在餐桌礼仪方面,中国厨师注重餐具的使用、座次的安排和进食的顺序,以体现尊重和礼貌。

用餐方式上,中国厨师根据地域和菜系特点,发展出了围餐制、分餐制等多样化形式。

传统文化方面,中国厨师将文化元素融入到美食制作中,如根据节令时蔬、成语故事等制作的美食,既美味又富有文化内涵。

5.厨师教育中国厨师教育体系源远流长,早在周朝就已经出现了专门的厨师培训场所。

随着时代的发展,厨师教育逐渐完善,如今已经形成了一套完整的职前教育和在职培训体系。

职前教育主要包括烹饪院校教育、烹饪技能培训中心等,在职培训则主要通过师徒传承、专业进修等方式进行。

抽油烟机的发展历史一、生产背景1.油烟的危害:厨房家庭中空气污染最严重的空间,其污染来源主要有两个方面:一是以煤、煤气、液化气常用炊火中释放出的一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等有害气体;二是烹饪菜肴时产生的油烟。

现在时尚的厨房装修多采用开放式设计,但制作中餐的过程中会产生较大的油烟,开放式的厨房,空气流动范围较大,抽油烟机不能很好的聚敛排放油烟,这就造成了餐厅和客厅的油烟废气污染。

油烟是健康、环保的“大敌”,中餐一直以美味著称于世,然而厨房油烟成分复杂——含有200-300种有害物质,是家人健康的“大敌”。

我国妇女很少吸烟、酗酒,可是她们却很容易衰老,这是什么原因呢?医学家发现,这与她们天天在厨房里炒菜时吸入的油烟有关。

通过动物实验发现,厨房的油烟油雾中含有致癌物质,可导致细胞染色体畸变。

这些物质通过口腔进入消化道,或通过呼吸进入肺部,都可引起相应部位的病变。

油烟、醉油加上稀料的污染,可以说,厨房是家庭污染的“重灾区”,也是家庭“化工厂”。

作为“重灾区”的指挥员、“化工厂厂长”的家庭主妇,不可避免地要遭受到这来自厨房的污染的袭击。

这是家庭主妇容易衰老和多病的原因之一。

油烟对人体的伤害如下:对妇女:油烟中含有致癌物苯并芘,长时间吸入油烟使人体组织发生病变,长期接触油烟的40-60岁女性患病的比例将增加几倍。

皮肤粗糙有皱纹、掉头发、色斑、发胖、油烟颗粒堵塞皮肤毛孔,导致女性皮肤粗糙干燥、出皱纹、色斑、使人更易发胖,油烟可损伤体内免疫系统,有5年下厨房经历,便会有不同程度的头发。

对儿童:对儿童的危害巨大,小孩吸入油烟则会引起眼、鼻、呼吸道病变、影响正常的生长发育,少年儿童正处在长身体的阶段,油烟的污染是少年儿童容易患上结膜炎、鼻炎、咽喉炎气管炎、肺炎等疾病,严重危害孩子的健康成长。

对老人:更容易引发老年病,油烟中的脂肪氧化物会引起心血管、脑血管疾病,尤其是老年人长年累月的油烟熏呛,更易患病。

对家庭:油烟入侵呼吸道,可引起食欲减退、心烦、精神不振、疲乏无力等症状;医学上称为“油烟综合症”。

明朝烹饪用具使用明朝是中国历史上一个重要而辉煌的时代,其烹饪技艺和用具同样令人称赞。

明朝时期,烹饪用具的使用与朝代的特点、烹饪技术的发展以及社会经济的变迁密切相关。

本文将探讨明朝时期烹饪用具的使用情况,并介绍当时最常见的一些烹饪用具。

一、炉灶与锅具明朝时期,炉灶是烹饪用具中最重要的一种。

根据史书记载,明朝时期使用的炉灶种类繁多,有土灶、石灶、铁灶等。

其中,土灶是最常见的一种,它制作简单、使用方便,适合大众家庭使用。

土灶的结构通常由煤灰、黏土和两块砖组成,可以同时放置多个锅具,大大提高了烹饪的效率。

锅具方面,明朝时期主要使用的是铁锅。

明代的铁锅形状多样,有圆形、方形、碗形等,大小也有差异。

这些锅具由于材质坚固,散热快,适合明朝时期的烹饪技术要求。

二、刀具与厨具明朝时期,烹饪用具中的刀具和厨具也有其独特之处。

刀具主要包括菜刀、水果刀、鱼刀等。

菜刀是明代厨师最常用的刀具,其刀刃宽大,便于处理各种食材。

水果刀则通常是小巧的刀具,用于削皮、切开水果等。

而鱼刀则是专用于处理鱼类的刀具,其形状细长,方便剔鱼刺。

厨具方面,明代的厨具种类繁多。

其中,最常见的是烹饪勺、炒勺、漏网、漏锅等。

烹饪勺用于煮汤、炖肉等食物的搅拌和盛取,炒勺则适合翻炒菜肴。

漏网主要用于过滤食物中的杂质,让烹饪出来的菜肴更加纯净。

漏锅则是帮助炸菜时将油分离,减少菜肴的油腻感。

三、蒸笼与烤炉在明朝时期,蒸笼和烤炉也是重要的烹饪用具。

蒸笼以竹制为主,通常分为两层或三层,用于蒸制食物。

明朝时期,蒸食非常普遍,人们喜欢用蒸的方式烹制各种菜肴,蒸笼因此成为不可或缺的烹饪用具。

烤炉则在明朝时期多用于烤制肉类食物,主要由砖石构成。

烤炉的设计使得热量能够均匀散布,烹饪出的食物口感独特。

烧烤在明朝时期也具有重要的地位,人们利用烤炉烤制各种肉类食物,丰富了明朝的烹饪技艺。

四、磨具与搅拌工具除了以上提到的烹饪用具,明朝时期的厨房还常见一些磨具和搅拌工具。

石磨是最常用的一种磨具,用于研磨大米、面粉等食材。

厨房的历史沿革原始厨房的产生自仍人类学会了生火的方法,不再以植物和生肉为食以来,他们就需要一个地方用来烧烤。

不论是住在洞穴的原始人还是最初的游牧人群,他们一般都会选择一个固定的地方生火煮食。

人类总是最先确定烧火的地方,这不仅是因为热源和为了驱赶野兽,而且可以烹调他们的菜肴。

这个地方就是人类最初的“厨房”了,当然这个时候的“厨房”是那么的简陋,甚至连件像样的厨具都没有。

这个地方使用餐成了一种享受,成了一个社交场所。

一个家庭或一个氏族在用餐时聚到一起。

人类定居后,他们建造起固定的居所,幵在居所里造了固定的烧烤处用于烧煮食物。

仍某种意义上来讲,人类最初的“厨房”也就是最开始的家,因为当时人类的整个生活都围绕着这个空间展开的,就是如何解决生存所需食物的问题。

18世纪,厨房基本上围绕着火而发展享受社会特权的贵族阶层发现,烹调菜肴的繁琐工序及烹饪过程所产生的刺激气味与其身份地位不相吻合,于是将"厨房"放到了地下室,让仆人们在那里烹饪菜肴。

厨房与居住区的分离,具备了仍社会阶层到功能性和卫生等多种象征。

当时,中上层人士家务中的烹饪成了一件不光彩的事情。

家庭主妇如果不用接触到又脏又乱的厨房,是件非常值得骄傲的事情。

般情况下,士族人家的厨房、浴室和家仆住的小房间都位于房屋的后半部分,照明不理想,陌生人不能踏入直至18世纪末,常见的富裕人家的厨房为一整栋大房子,房内包括了厨房、准备食物和做家务的地方。

烹饪作为一种生活方式18世纪末,人们开始在房子内辟出专门的餐厅。

烹饪不仅成了居家设计和基本饮食的一部分,而且发展成一种生活习惯和风格,成了文明程度的代名词。

针对不同国家的不同标准美国的厨房体现了对更美好生活的追求。

相比仍前的厨房,它更宽敞、开放,而且配备了最先迚的各种设备。

在西欧资本主义国家,因为各国竞相推行工业标准化,各个国家的不同工业标准使厨房家具的标准也呈百花齐放的状态。

在东欧社会主义国家里,推行了住宅和设施建设的一体化。

中国炊具的发展史

中国古代炊具的发展大致可以分为以下几个阶段:新时期时代及以前的炊具,夏商周,春秋战国到秦,汉到隋唐,隋唐宋元,明清,近现代。

新石器时代及以前的炊具:陶器。

大约一万年前,我国最早的容器——陶器的鼎就被人们作为锅使用。

古代的炊具比较多,这些炊具大多都是用陶制作的。

夏商周时期:青铜。

青铜轻薄精巧并且抻于传热,提高了烹饪的功效和菜品质量。

多数为贵族使用。

春秋战国时期:青铜。

汉到隋唐:青铜斧,铁斧(类似砂锅)、陶瓷斧。

隋唐宋元时期:这一时期炊具有了很大进步,有六格大蒸笼;精致铜火锅,以及与吸纳带锅近似的金代双耳铁锅。

明清时期:瓷器逐渐成为最普遍的餐具。

也是这一时期食具中最引人注目的部分。

瓷器不仅实现了大量生产,而且远销海内外。

质量工艺也日趋精美。

近现代:随着生产力和科技的发展,炊具也日趋多样化。

平底锅、煎锅、炒锅、高压锅、陶瓷锅、锗陶瓷电压力锅。

锗陶瓷电压力锅又名重汤锅:利用隔水蒸炖的原理,通过水蒸气加热锗内胆,锗内胆释放远红外线烹饪食物的方式,可以很好的保留食物的营养、味道,做到保留食材“本味”,深受追捧。

中国烹饪技艺的传承与创新历程中国烹饪技艺以其独特的风味和文化内涵在世界范围内享有盛誉。

作为中国传统文化的重要组成部分,烹饪技艺在历史长河中经历了丰富而多样的传承与创新。

本文将探讨中国烹饪技艺的传承与创新历程,并展示其在不同时代的发展与演变。

一、古代文化基础中国烹饪技艺的传承可以追溯到远古时期。

据考古学家研究,早在新石器时代晚期,中国人就已经开始使用石制的厨具进行烹饪。

同时,中国古代文化中对于食物的重视也为烹饪技艺的发展建立了坚实的基础。

古人追求食物的色、香、味、形,倡导饮食的节俭与素质。

这些观念和理念贯穿于中国烹饪技艺的发展长河中。

二、传统烹饪技艺的传承中国烹饪技艺的传承主要通过师徒传承和家庭传统来实现。

在古代,厨师被尊为高级技工,而他们的技艺也是家族传承的秘密。

师父会将自己的技艺传授给有悟性和天赋的弟子,弟子则要花费数年的时间来学习和领悟各种烹饪技巧,最终成为一名合格的厨师。

在中国传统文化中,食物的准备和烹调被视为一种艺术形式,追求卓越。

不同地区和民族的厨师们,通过对于烹饪方法和原料的研究,形成了各具特色的烹饪风格,如川菜、粤菜、湘菜等。

这种传统烹饪技艺的保护和传承,使得中国烹饪技艺得以在历史的长河中延续发展。

三、外来文化的影响中国烹饪技艺的创新和发展也深受外来文化的影响。

历史上,丝绸之路的开通以及中国与世界各地的交往,带来了许多来自外部的烹饪技艺和食材。

外来文化的融合使得中国烹饪技艺在不断吸收新元素的同时,不失其本土特色和独特风味。

在元代,蒙古人的入侵为中国烹饪技艺的发展带来了新的变革。

蒙古人引入了大量的牛羊肉和酸奶等食材,并改变了传统的烹饪方式,使得内蒙古和新疆地区的烹饪技艺在此时得以繁荣。

四、现代烹饪技艺的创新随着社会发展和科技进步,中国烹饪技艺也面临着新的挑战和机遇。

现代科学技术的运用为烹饪技艺的创新提供了更多的可能性。

例如,高压锅的应用改变了传统炖煮的方式,缩短了烹饪时间,同时也使得食材更加保持鲜嫩。

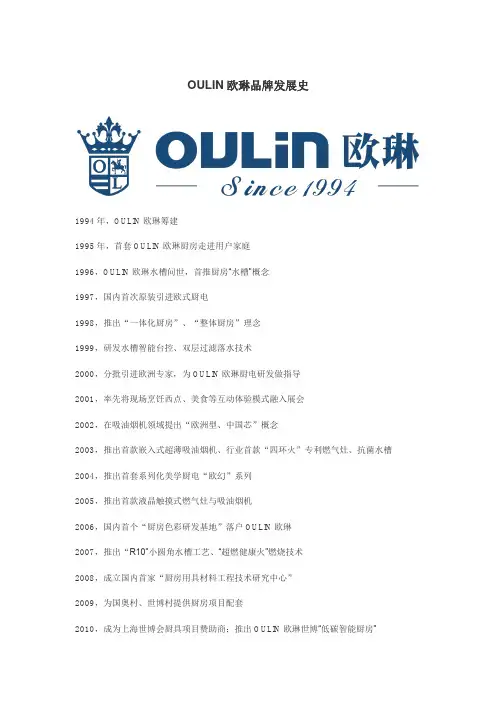

OULIN欧琳品牌发展史1994年,OULIN欧琳筹建1995年,首套OULIN欧琳厨房走进用户家庭1996,OULIN欧琳水槽问世,首推厨房“水槽”概念1997,国内首次原装引进欧式厨电1998,推出“一体化厨房”、“整体厨房”理念1999,研发水槽智能台控、双层过滤落水技术2000,分批引进欧洲专家,为OULIN欧琳厨电研发做指导2001,率先将现场烹饪西点、美食等互动体验模式融入展会2002,在吸油烟机领域提出“欧洲型、中国芯”概念2003,推出首款嵌入式超薄吸油烟机、行业首款“四环火”专利燃气灶、抗菌水槽2004,推出首套系列化美学厨电“欧幻”系列2005,推出首款液晶触摸式燃气灶与吸油烟机2006,国内首个“厨房色彩研发基地”落户OULIN欧琳2007,推出“R10”小圆角水槽工艺、“超燃健康火”燃烧技术2008,成立国内首家“厨房用具材料工程技术研究中心”2009,为国奥村、世博村提供厨房项目配套2010,成为上海世博会厨具项目赞助商;推出OULIN欧琳世博“低碳智能厨房”2011,国际领先的智能化厨具工厂启用;好莱坞巨星皮尔斯·布鲁斯南代言OULIN欧琳2012,与劳斯莱斯前设计总监曼莱克先生、意大利顶级设计公司乔治·亚罗开展跨界合作2013,成立OULIN欧琳中央研究院;成立OULIN欧琳电子商务园;启动OULIN欧琳工业旅游2014,张亮代言OULIN欧琳“男人快乐厨房”2015,推出Party厨房,开启“社交厨房”新品类;发布首款净水水槽;发布欧琳MiniBox厨房2016,作为起草组组长单位参与《家用不锈钢水槽》国家标准制定起草;负责起草的《浙江制造-家用不锈钢水槽》标准发布;推出OULIN欧琳智能双控净水水槽。

2017,发布OULIN欧琳净洗水槽、中国蓝系列Party社交厨房、中国蓝尊贵系列烟灶套装。

2018,发布OULIN欧琳水槽洗碗机、欧琳集成灶。

中国古代陶器的历史发展中国古代陶器的历史发展一、概述陶器是人类最早的器具之一,它不仅是古代中国的常见生活用品,也是重要的文化遗产。

古代中国陶器的历史可追溯到公元前5000年左右的新石器时代,经历了漫长的发展历程。

本文将从不同角度探讨中国古代陶器的历史发展。

二、早期陶器的出现1. 陶器的起源在新石器时代晚期,人们发展出了制作陶器的技术,使其成为替代石器的重要工具。

这一创新的出现标志着人类从食物采集者进化为农业社会的重要里程碑。

2. 早期陶器的特点早期陶器多以红陶和灰陶为主,形状简单粗糙,多为盆、罐、壶等实用器皿。

这些器皿的制作方式较为简单,基本上是手工捏制,然后经过简单的装饰,如压花、刻纹等。

三、青铜时代的陶器发展1. 陶器与青铜文化的关系青铜时代是中国古代文明的一个重要时期,陶器在这一时期扮演着重要的角色。

陶器的发展与青铜文化的兴起相辅相成,相互影响。

陶器的形制和装饰开始丰富多样化,如青铜器的纹饰和铭文被运用到陶器上。

2. 高技术陶器的出现随着青铜时代的到来,陶器的制作技术也得到了极大的提升。

出现了精细陶器,如黑陶、彩陶和褐陶等。

这些器皿具有精细的纹饰和雕刻,突出了陶器的艺术价值。

四、汉唐时期的陶器繁荣1. 宫廷陶器的兴起在汉唐时期,宫廷陶器成为了陶器制作的代表。

宫廷陶器以瓷器为主,代表着高度的陶器制作技术。

宫廷陶器的制作技术日趋完善,器形更加规整,装饰更加精美华丽,成为了贵族生活的象征。

2. 窑变瓷的诞生汉唐时期,窑变瓷作为一项技术创新出现,并逐渐发展壮大。

窑变釉色的瓷器以颜色变幻多样而著称,开创了瓷器制作领域的新篇章。

五、宋代的革新与传世之作1. 宋代陶瓷的特点在宋代,中国陶瓷工艺达到了巅峰。

瓷器成为了社会各阶层广泛使用的日常生活用品。

宋代瓷器的特点是胎体纤薄轻盈,采用青瓷、白瓷和黑瓷等各种釉色。

2. 传世之作-青瓷宋代的青瓷以其独特的色泽和纹饰成为了瓷器制作史上的传世之作。

青瓷的出现标志着陶器工艺的最高水平。

中国饮食文化发展历史中国饮食文化的发展可以追溯到远古时期。

早在新石器时代,人们就开始通过渔猎、捕鱼和采集的方式取得食物,并开始使用简单的食具如陶罐、陶盆来加工和烹饪食物。

随着农业的出现,人们开始种植粮食和蔬菜,运用火种烹调食物,逐渐发展了独特的饮食文化。

在商代时期,中国的饮食文化日渐繁荣。

商代人民开始养殖动物,独特的酿酒技艺逐渐发展。

大量的器皿和厨具的出现,使得饮食工艺和制作更加方便。

在封建社会的周朝时期,可以根据宴会的品味分为“既往”的贵族和平民。

贵族的宴会经常有上等酒和丰盛的食物,而平民的宴会则比较简朴。

在中国古代文化的影响下,中国饮食文化逐渐形成了独特的特色。

其中,饮食与营养的搭配,成为中国饮食文化的重要组成部分。

中国人从古至今一直以谷类为主食,如大米、小麦、玉米等。

同时,中国饮食文化中注重调味品的使用,如大蒜、生姜、豆瓣酱等,使得味道更加鲜美。

中国饮食文化充满了饕餮的奢华气息。

随着时间的推移,中国饮食文化逐渐影响了周边地区,并与他们的饮食文化相互交流与融合。

特别是在唐宋时期,中国饮食文化达到了顶峰。

不仅在烹饪技法、菜肴品种、饮食市场上表现出了强大的影响力,也在烹调技术和烹调器皿的发展中起到了重要的作用。

同时,中国饮食文化也传播到东亚地区,对韩国、日本等国家的饮食文化产生了深远的影响。

到了明清时期,中国饮食文化进一步丰富和发展。

尤其在清代,多样化的饮食文化迅速发展起来,让中国饮食文化更加丰富多样。

在此期间,清宫食谱的创制与流传、各地方菜系的传承与发展都是明显的。

而到了现代,中国饮食文化在保留传统特色的同时,也逐渐融入了各种西方文化元素。

在这个时期,人们的饮食观念和习惯发生了一定的改变。

因为现代人对饮食的要求不仅包括美味和养分,还包括健康和环保。

人们开始注重营养的搭配,健康饮食的概念也开始深入人心。

同时,中国的饮食文化也开始走向世界,中国菜逐渐成为了国际上受欢迎的美食。

总的来说,中国饮食文化源远流长,历史悠久,丰富多样。

厨房里的小故事——厨房家电变迁史作者:侯婷婷来源:《家用电器》2019年第05期时间以1949年为分界线,当时的厨房都是那种大黑锅,下面是土坯搭起的灶台,上面有个烟囱,烧的是柴火,一般都是秸秆或者木头什么的,非常的简陋,所谓的厨房也就是能够做饭的一个地方,赶上年景不好,吃的也只能是三合面之类的,這是中国最传统的厨房。

那个年代里,城市的厨房和农村的厨房有很大区别,一般来说,城里的住房没有农村的使用面积大,所以相应的厨房面积也小,而且同样的简陋,当然除了组织上给予照顾的家庭有很好的厨房外,一般生活在城里的人都是使用蜂窝煤加简易灶具的。

当时间来到了1958年,全国都开展了“大跃进”运动,那时钢铁是进入工业化的指标,于是全国都掀起了大炼钢铁运动,3年赶超英国,5年赶超美国的目标,让人们打了鸡血一样把能炼铁的厨具都拿了出去,家里的大锅、饭铲子、菜刀什么的都没能幸免,都被缴上去炼铁了,人们开始吃集体食堂,很多地方都处于厨房真空状态。

到了60年代后期,随着政策的改变,生活环境也有所转变。

60年代,建筑技术提高,人们搬进了筒子楼,但此时的厨房以合用为主,邻里之间常会尽量错开时间使用,以避免太过拥挤,但条件较差,卫生条件极低,非常不方便,不过和以前相比,居住环境已经有所提高。

1978年十一届三中全会后,中国迎来了新的发展机遇,改革开放对当时的人来说不敢想象,不过效果迅速显现出来,一大批民营企业拔地而起,成为日后各领域内的顶尖企业。

70年代后半期至80年代,人们生活水平进一步提高,这时候厨房里开始有了燃气灶和吸油烟机等,现代化厨房已经有了雏形。

如果说,吸油烟机在80年代还是有钱人的奢侈品,那么到了90年代中期,吸油烟机已经被人们广泛使用,这时候燃气灶、吸油烟机已经成为了家里必备的厨电,国内也涌现出很多家电企业。

90年代后期至2000年,人们的生活水平有了大幅提高,老百姓手里有了余钱。

人们的思想开始变化了,第一批下海的都开起了小汽车,手里都拿起了大哥大,于是,人们都普遍认为钱不再是省下来的,而是赚出来的。

中国人发明筷子感想筷子是中国传统文化的代表之一,是一种用于进食的餐具,具有悠久的历史和文化背景。

在中国的饮食文化中,筷子扮演着重要的角色,不仅是一种工具,更是一种象征。

作为中国人,我深深地感到筷子的独特魅力和文化价值。

筷子的历史可以追溯到公元前21世纪的商朝时期,当时的筷子是用于烹饪的厨具,而不是用于进食。

到了周朝时期,筷子才逐渐成为一种餐具。

在随后的历史发展中,筷子逐渐成为了中国饮食文化的重要组成部分。

筷子的制作材料多种多样,包括竹子、木头、金属、陶瓷等。

其中,竹子和木头制作的筷子最为常见,因为这些材料质地轻盈,易于加工和使用。

筷子的形状也各不相同,有的是圆形的,有的是方形的,有的则是扁平的。

不同形状的筷子适用于不同的菜肴,从而体现了筷子的实用性和多功能性。

除了实用性,筷子还体现了中国人的文化价值观。

在中国传统文化中,筷子被视为一种谦虚、节俭、文雅的象征。

使用筷子需要掌握一定的技巧和礼仪,如不能直接用嘴吹干筷子上的水滴,不能用筷子敲打碗或碟子等。

这些礼仪规范反映了中国人的文化修养和礼仪观念,同时也表现了中国传统文化中注重礼仪的特点。

筷子在中国文化中还有着其他的象征意义。

例如,长长的筷子象征着家庭的和睦和幸福,因为在中国的传统文化中,“长”与“久”谐音,长长的筷子寓意着家庭的幸福长久。

在一些婚礼仪式中,新郎用筷子夹起一块糖果,表示对新娘的爱情甜蜜无比。

这些象征意义让筷子不仅仅是一种工具,更是一种文化符号,体现了中国文化的深厚内涵和多元性。

随着世界各地的人们对中国文化的了解和认识不断加深,越来越多的人开始使用筷子,并且在国际上享有盛誉。

筷子的独特魅力和文化价值已经跨越了国界和地域,成为了世界文化遗产中不可或缺的一部分。

总之,筷子是中国传统文化的代表之一,具有悠久的历史和文化背景。

筷子不仅仅是一种工具,更是一种文化符号,体现了中国文化的深厚内涵和多元性。

作为中国人,我们应该珍惜筷子这一文化遗产,传承和发扬筷子的文化价值,让更多的人了解和欣赏中国的饮食文化。

明清时期烹饪中的烹饪工具与厨具使用明清时期是中国历史上的一个重要时期,这一时期对于烹饪技术和厨具的使用也有着独特的发展和特点。

在明清时期,中国的烹饪工具和厨具在设计、材料和制作工艺上都有一定的变化和进步,为烹饪工作提供了更加方便和高效的条件。

一、明清时期烹饪工具的使用在明清时期,烹饪工具的使用主要包括炊具、炉具、灶具和刀具等。

1. 炊具:明代炊具主要有铁锅和陶瓷炊具两种。

铁锅具有导热性能好、耐用等特点,主要用于炖煮、煎炒等烹饪方式。

陶瓷炊具则以瓷煲为主,它的优点是能够保持食材的原汁原味,适合炖煮等烹饪方式。

清代时,炊具的种类更加丰富,除了铁锅和陶瓷炊具外,还出现了新的材料,如铁釜、铜锅等。

这些炊具在保持食材营养的同时,也使烹饪更加方便。

2. 炉具:明清时期炉具主要分为火炉和灶炉两种。

火炉是在户外使用的炉具,用于烤制、烧烤等烹饪方式。

灶炉则是在厨房内使用的炉具,用于炖煮、煮沸等烹饪方式。

在明代,火炉多采用砖石结构,可以随意添砌,方便控制火力。

清代时,火炉的结构更加科学化,出现了以炭火和薪火为燃料的专用炉具,使得烹饪更加方便和高效。

3. 灶具:明清时期灶具主要有炭火灶、柴火灶和油火灶等。

炭火灶是明代较常见的一种灶具,以木炭为燃料,燃烧时产生的炭火能够提供较高的火力,适用于煎炒等高温烹饪方式。

柴火灶则以柴木为燃料,适用于慢炖、炖煮等烹饪方式。

清代时,油火灶逐渐被普及,由于使用油火可以更加精确地控制火力,因此在烹饪时更加方便。

4. 刀具:明清时期的刀具主要有砧板、刀、剪等。

砧板通常是木质或竹质的,用于切割、砍肉等操作。

刀主要用来切割食材,包括水果、蔬菜、肉类等。

剪则用于剪裁食材,如剪断鱼鳞、鸡骨等。

二、明清时期厨具的使用在明清时期,厨具的使用主要包括水具、蒸具、煮具和炒具等。

1. 水具:明清时期水具主要有水壶、水缸和水罐等。

水壶通常用来烧水,水缸和水罐则用来存储水源。

这些水具在烹饪中起到了重要的作用,保证了烹饪过程中的水源供应。

随着现代社会的发展,科技的进步,许多传统工艺和物品逐渐被现代化的产物所取代。

然而,在这次关于传统厨具的讲座中,我深刻体会到了传统厨具的魅力和价值,以及它们在传承中华饮食文化中的重要作用。

以下是我对这次讲座的心得体会。

一、传统厨具的历史渊源讲座伊始,主讲人详细介绍了传统厨具的历史渊源。

从远古时期的石器时代,到后来的青铜器时代,再到铁器时代的繁荣,厨具的发展伴随着人类文明的发展。

每一时期的厨具都承载着那个时代的文化特色和技术水平。

通过聆听讲座,我了解到传统厨具不仅仅是一种工具,更是历史文化的载体。

二、传统厨具的种类与特点讲座中,主讲人向我们展示了各种传统厨具,如炒锅、砂锅、瓦罐、铁锅、石磨等。

这些厨具各具特点,既体现了古代工匠的智慧,又与我国丰富的饮食文化息息相关。

1. 炒锅:炒锅是我国传统的烹饪工具,历史悠久。

它具有导热快、散热慢的特点,能更好地保持食物的原汁原味。

炒锅的材质多样,有铁、铜、铝等,其中以生铁炒锅最为常见。

2. 砂锅:砂锅是用粘土、石英等原料烧制而成,具有保温、保味的特点。

砂锅适合炖煮、熬制等烹饪方式,是制作汤品、炖品等佳肴的理想选择。

3. 瓦罐:瓦罐是用陶土烧制而成,具有透气、保温、易清洗等特点。

瓦罐烹饪的食物口感鲜美,深受人们喜爱。

4. 铁锅:铁锅具有导热快、散热慢、耐高温、易清洗等特点。

铁锅适合煎、炒、炖等多种烹饪方式,是家庭厨房的必备厨具。

5. 石磨:石磨是一种古老的磨粉工具,主要用于磨制面粉、豆粉等。

石磨磨制的粉质细腻,口感好,是我国传统食品加工的重要工具。

三、传统厨具的烹饪技巧讲座中,主讲人还向我们传授了一些传统厨具的烹饪技巧。

如炒菜时,要用旺火快速翻炒,使食物受热均匀;炖汤时,要先用大火煮沸,再转小火慢炖,使汤汁鲜美;磨粉时,要选择硬度适中的石磨,以免损坏石磨。

四、传统厨具的价值与传承传统厨具在我国有着悠久的历史,承载着丰富的文化内涵。

它们不仅是一种烹饪工具,更是一种精神象征。

釜食的意思-概述说明以及解释1.引言1.1 概述釜食是一种传统的烹饪方式,源于古代的中国。

它以使用釜子作为主要的烹饪工具而得名。

釜食在中国的历史悠久,被认为是中国烹饪文化中的重要组成部分。

在古代,釜子是一种用铜或铁制成的大型烹饪容器,形状类似于现代的锅。

釜食最早出现在商朝时期,随后在周朝得到了进一步的发展。

釜子的使用不仅仅是为了烹饪食物,更是具有一定的仪式性和象征意义。

釜食在中国的文化中有着深远的意义。

它不仅仅是一种烹饪方式,更是与中国传统文化、宗教信仰和社会习俗紧密相连。

在古代,釜食常常与祭祀活动和宴会有关联,被视为对神灵和祖先的敬意。

现代社会中,釜食的制作方法和特点也在逐渐演变和改变。

随着科技的进步和社会的发展,釜子逐渐被现代化的厨具所取代,但釜食的精髓和文化内涵依然保留着。

现代的釜食已经由单一的烹饪方式发展成为了一种多样性的烹饪艺术,各地区和民族都有自己独特的釜食文化。

本文旨在探讨釜食的起源和历史,探究釜食的文化意义,并介绍釜食的制作方法和特点。

通过对釜食的研究,希望能够更好地理解和传承这一重要的烹饪文化,同时探讨釜食对人们生活的影响和未来的发展。

通过这篇文章,读者们可以对釜食有一个全面而深入的了解。

1.2 文章结构文章结构部分的内容可以包括以下内容:文章结构是指整篇文章的组织方式和框架,可以帮助读者更好地理解和掌握文章的内容。

本文将按照以下结构展开论述。

首先,我们将介绍釜食的起源和历史。

这部分将回顾釜食的起源背景,并追溯其在历史上的发展和演变。

通过对釜食的历史沿革进行深入探讨,读者可以更好地理解釜食的渊源和其与人类生活的紧密联系。

接下来,我们将探讨釜食的文化意义。

釜食不仅仅是一种食物,更是一种文化表达。

我们将从不同的角度分析釜食在文化中的地位和作用。

这部分将介绍釜食在节日庆典、婚嫁礼仪、祭祀活动等方面的重要性,揭示出釜食背后所蕴含的深刻文化内涵。

然后,我们将详细介绍釜食的制作方法和特点。

xx厨具发展史

浏览:57

未知

未知发布时间:2010-1-9

xx厨具发展史

中国油烟净化设备发展简史中国油烟净化设备生产的历史非常短,产业化生产历史不超过十年。

在尚未解决温饱问题的年代,人们甚至羡慕厨房大师傅拥有天天接触油腻时时闻到菜香的条件,那个年代伴随菜香的油烟味儿是引起人们无限遐想的灵感源泉之一,油烟净化设备自然没有存在的必要。

20世纪60年代中期,香港已经开始使用油烟净化设备,香港早期的油烟净化设备和技术主要来自于日本,当时主要采用机械格栅和运水烟罩等简单方式。

中国大陆有记载的油烟净化设备使用实例是广州广交会老会馆在20世纪70年代末安装的“水帘式油烟净化器”。

到20世纪80年代末期,改革开放促成广东餐饮业迅猛发展,广东的厨具制造业走在了全国的前列,由厨具行业生产的运水烟罩和水帘机技术逐渐成熟并在高档场合得到比较广泛的应用,这些技术对厨房消防和油烟除油起到了较好的效果,基本上可以做到厨房长期工作后油烟排放口不会有严重的油腻污染,水帘机和运水烟罩是油烟净化设备的雏形。

直到20世纪90年代初,油烟净化技术基本上停留在前述机械式净化方式,这种方式可以有效的除去油烟中的大颗粒油滴成分,同时可以降低排放油烟的温度,但不能真正除去油烟中的小颗粒烟雾成分,所以净化后的油烟在高峰时期用肉眼观察仍然有很浓烟雾。

20世纪90年代中期,在国内相对经济发达地区,迫于环境压力,一些餐饮行业的大型企业开始自发安装油烟净化设备,传统的机械式油烟净化设备不能满足净化要求,静电式油烟净化器这时候开始进入市场。

此时的静电式油烟净化器技术非常不成熟,处于试验阶段,仅有的几家设备制造厂商几乎都是购买科研单位的技术成果后未经从实验室到产业化生产的技术与工艺消化过程而直接生产,其主要技术来源于常规工业用静电净化设备,可以说这一时期的每一个工程实例都是设备厂家的实验室,一个工程

从安装到调试完毕,几乎都要经过几个月的时间,而设备的使用寿命往往不超过两年。

由于这一阶段的设备安装属于用户自发购买安装,且设备极其昂贵同时净化效果很不稳定,所以用户很少,没有形成真正意义上的油烟净化设备市场。

1999年国家出台了《GWPB 5-2000》饮食业油烟排放标准(试行),并于2001年颁布了正式的中华人民共和国国家标准—环境空气质量标准GB 18483-2001《饮食业油烟排放标准》,这一标准要求所有餐饮业企业必须安装油烟净化设备。

油烟净化设备的市场前景一下子明朗了起来,在信奉“民以食为天”的中国,油烟净化设备市场蕴涵巨大商机,吸引了众多的企业和投资人进入到了油烟净化设备的开发生产中来,在短短的几年中,国内的油烟净化设备制造厂家象雨后春笋般多了起来,采用不同净化原理和不同制造工艺的油烟净化设备逐步拥有了相对稳定的客户类型,油烟净化设备产业初步形成。

纵观中国近代和现代科技发展史,通常情况下,高新技术几乎都是从国外发端后传入中国,再在中国本土生根发芽发展壮大,但油烟净化技术是个例外,国内的油烟净化设备开发生产没有国外先进技术可以借鉴,各种油烟净化技术几乎全部是由本土发展起来的。

究其原因,中式烹饪独特的烹饪方式导致了与西式烹饪完全不同的油烟废气,西方科技发达国家对油烟净化技术的需求程度远远小于中国国内,不断提高的国人环保意识和国标GB 18483-2001《饮食业油烟排放标准》促成中国油烟净化设备逐步形成产业化,而且这个产业的核心技术几乎都是由国内的中小民营企业分散发展起来的。

逐步成熟的技术中针对油烟中大颗粒污染物的机械式油烟净化器以及针对油烟中稳定气溶胶污染成分的静电式油烟净化技术目前暂时占油烟净化设备市场的主流。

中国油烟净化设备产业正处在迅速发育逐步成熟的初级阶段。

从环保治理技术角度来说,如果不计成本,目前的技术完全可以做到将油烟废气治理到室内排放空气标准的,但是“不计成本”之说本身就是违背环保原则的,同时,让有需要的餐饮企业买得起和用得起,是判断油烟净化设备技术实用性的基本判据,不具有较高效费比的油烟净化技术是没有市场生存能力的。

目前整个行业面临的技术突破点是寻找造价和使用费用低廉的、可长时间

持续工作、低二次污染的高效除味技术,也就是说油烟净化技术已经突破了“可自然沉降大颗粒”和“稳定气溶胶小颗粒”的净化技术难关,正在解决“高分子和分子”级别净化技术的问题,乐观的估计,三五年左右的时间或许能够见到餐饮业“无烟、无味、常温排放”的高端油烟净化设备。