食品中真菌毒素分布及其检测

- 格式:ppt

- 大小:402.51 KB

- 文档页数:61

食品中真菌毒素的分析方法研究近年来,食品安全问题引起了广泛关注。

在食品中,真菌毒素是一类常见的致病因素。

真菌毒素是由霉菌分泌的一类具有毒性的化合物,可以在谷物、大豆、坚果等食品中产生。

为了确保食品安全,科学家们一直在研究和开发新的分析方法来检测和监控食品中的真菌毒素。

一种常用的分析方法是高效液相色谱法(HPLC)。

这种方法通过将食品样品与溶剂混合,然后将混合物通过高效液相色谱柱进行分离和检测。

HPLC可以快速准确地检测多种真菌毒素,如黄曲霉毒素、赭曲霉毒素、玉米赤霉烯醇等。

通过这种方法,可以对食品中的真菌毒素进行定量分析,从而确保食品的质量和安全性。

除了HPLC,还有其他一些新的分析方法也得到了广泛应用。

例如,质谱法(MS)结合气相色谱法(GC)可以对真菌毒素进行更加准确的定性和定量分析。

这种方法通过将样品分解成各个组分,并通过质谱仪进行检测和分析,可以得到更加详细和准确的毒素结构信息。

另外,近年来免疫学方法也得到了飞速发展,如嵌入式免疫电极和免疫传感器等。

这些方法基于对特定抗体与真菌毒素结合的原理,可以在食品样品中高度敏感地检测出真菌毒素的存在。

在食品分析领域,快速、高效的检测方法至关重要。

因此,一些快速检测技术也被广泛应用于真菌毒素的分析中。

例如,快速液相色谱法(RPLC)结合紫外光检测器可以在短时间内完成大样品数量的分析。

这种方法具有高灵敏度和稳定性,可以有效地减少分析时间和成本。

此外,近年来还出现了一些基于光学检测的方法,如表面增强拉曼光谱法(SERS)和纳米光粒子法等。

这些方法通过利用光学原理来检测真菌毒素,具有快速、灵敏和准确的优点。

当然,食品中真菌毒素的分析方法研究还远未止步于此。

随着科学技术的不断进步,我们可以预期未来将会涌现出更多更先进的分析方法。

例如,基于人工智能和机器学习的分析方法正在逐渐兴起,这将使得真菌毒素的检测更加准确和高效。

此外,近年来还有研究表明,纳米技术可以用于食品中真菌毒素的去除和修复。

DOI:10.16675/14-1065/f.2019.06.075粮食中常见的真菌毒素及其限量标准、检测方法□王镱睿摘要:真菌毒素是真菌的有毒代谢产物,为确保国家粮食安全,不能忽视真菌毒素对人类健康、经济作物等造成的不利影响。

系统梳理了粮食中常见的真菌毒素种类及其限量标准、现行有效的检测标准,为相关检测机构提供科学依据。

关键词:真菌毒素;粮食;限量标准;检测方法文章编号:1004-7026(2019)06-0119-03中国图书分类号:TS210文献标志码:A(太原市粮食质量监督检测站山西太原030000)1真菌毒素真菌毒素(Mycotoxin)是指产毒真菌在适宜的环境条件下代谢产生的有毒物质[1]。

真菌毒素能够污染粮食谷物、水果蔬菜等植源性农产品,从而通过食物链的富集作用,对人类和其他经济动物产生致癌、致畸等不良后果,对人类健康和禽畜养殖的生产安全产生了严重威胁。

真菌毒素被世界卫生组织(WHO)和联合国粮农组织(FAO)视为食源性疾病的祸首。

据FAO调查显示,全球每年约有25%的粮食会受到真菌毒素的污染,约2%的农作物受到严重污染而失去食用和使用价值,造成经济损失。

我国是真菌毒素污染最严重的国家之一[2-3]。

为了避免因为不了解真菌毒素的危害,而忽视粮食中的真菌毒素,本文系统梳理粮食中常见的真菌毒素种类,了解真菌毒素的限量标准和我国现行有效的定量检测方法,为相关检验检测机构掌握检测方法提供帮助。

2粮食中常见的真菌毒素及其限量标准、检测方法我国重点关注毒性强、高频污染的真菌毒素,在粮食领域主要包括黄曲霉毒素(主要是AFB1)、玉米赤酶烯酮(ZEN)、脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON)等。

2.1黄曲霉毒素黄曲霉毒素(Aflatoxins)可以由曲霉菌黄曲霉、寄生曲霉、集峰曲霉和伪溜曲霉4种产生,其基本结构是二呋喃环和香豆素,可分为黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2、M1、M2等。

黄曲霉毒素毒性极强,会导致人和动物出现肝中毒、肠胃肾等脏器出血,甚至使人类和动物罹患肝癌,引起死亡。

食品安全国家标准食品中真菌毒素限量

一、引言

食品安全是人们日常生活中最为关注的话题之一,而真菌毒素作为食品安全的重要指标之一,对人体健康具有潜在的威胁。

本文将重点探讨食品中真菌毒素的限量标准,以保障公众的饮食安全。

二、真菌毒素简介

真菌毒素是由某些霉菌产生的有毒化合物,主要存在于谷物、坚果、干果等食品中。

常见的真菌毒素包括黄曲霉毒素、赤霉酮、玉米赤霉烯醇等,它们对人体肝脏、免疫系统等器官具有潜在的危害。

三、食品中真菌毒素的限量标准

为了保障公众健康,国家制定了一系列食品安全标准,包括了食品中真菌毒素的限量标准。

根据《食品安全国家标准》,不同食品中真菌毒素的限量标准有所不同,主要包括以下几类:

1.谷物及其制品

–黄曲霉毒素B1的限量标准为:XXXμg/kg

–赤霉酮的限量标准为:XXXμg/kg

2.坚果及其制品

–赤霉酮的限量标准为:XXXμg/kg

–玉米赤霉烯醇的限量标准为:XXXμg/kg

3.干果

–黄曲霉毒素B1的限量标准为:XXXμg/kg

–玉米赤霉烯醇的限量标准为:XXXμg/kg

四、真菌毒素检测方法

为了有效监控食品中真菌毒素的含量,科学家们发展了各种检测方法,其中包括高效液相色谱法、气相色谱法、免疫吸附分析法等。

这些方法能够快速准确地检测食品中真菌毒素的含量,并保障公众的饮食安全。

五、结语

食品安全是人们健康生活的重要保障,食品中真菌毒素的限量标准是保障食品安全的关键之一。

随着科学技术的不断发展,我们相信在不久的将来,将能够更好地监控和管理食品中真菌毒素的含量,为公众提供更加安全的食品。

食品中真菌毒素的检测方法研究随着食品安全问题越来越引起人们的关注,各国的标准也越来越严格。

其中,真菌毒素是一种常见的食品危害物质。

因此,对于食品中真菌毒素的检测方法的研究也就显得十分重要。

本文就对真菌毒素的检测方法进行讨论。

一、真菌毒素简介真菌毒素是由真菌合成的,具有一定毒性的天然化合物。

在我国,农作物中最常见的真菌毒素主要有黄曲霉毒素、赤霉烯酮、玉米赤霉烯酮和致癌物质黄麴酸等。

它们都能对人体健康造成危害,如引起肝癌、胃肠道疾病等。

二、真菌毒素的检测方法1、高效液相色谱法高效液相色谱法可以对多种真菌毒素同时进行检测。

但是,液相色谱法也存在一些局限性,如可能存在共淋巴机能和缺乏标准物质等。

2、毒素联合酶法毒素联合酶法是一种比较新颖的检测方法,具有快速准确、敏感度高等特点。

同时它也能对多种真菌毒素进行检测和鉴定。

3、气相色谱法气相色谱法是化学分离与检测真菌毒素的通用方法,主要用于含量较低的环境或食品污染样品中真菌毒素分析。

然而,气相色谱法存在检测范围和方法的升级需要等问题。

4、质谱法质谱法是一种高灵敏度、高分辨率的检测方法。

它广泛应用于多种真菌毒素检测,具有特异性、灵敏度高等特点。

但是,质谱法也存在样品制备诱因较高和高成本等问题。

三、真菌毒素的检测建议1、在生产环节注重卫生和检测最好的方法是在食品生产过程中加强卫生管理,防止食品被真菌感染。

同时,也应建立完善的食品检测体系。

2、了解真菌毒素的来源和成因了解真菌毒素的来源和成因有助于在食品生产的全部过程中防止真菌污染。

3、选用适当的检测方法由于不同的真菌毒素在不同的检测方法中有不同的处理方式,因此在进行检测和分析时,需要选择适当的方法,从而获得更准确的结果。

四、结论随着人们对食品安全问题的关注不断增强,检测真菌毒素的重要性也越来越受到重视。

因此,在实际应用中,应该综合考虑不同的检测方法,以获得更准确、可靠和有效的检测结果。

食品中真菌及毒素污染的检测与控制研究近年来,随着全球食品供应链的不断延长和食品贸易的增加,食品中的真菌及毒素污染问题越来越引起人们的关注。

真菌及其产生的毒素对人体健康造成潜在危害,因此,对食品中真菌及毒素污染进行检测与控制的研究变得至关重要。

首先,要了解什么是真菌及其产生的毒素。

真菌是一类由孢子繁殖的生物体,生活在各种环境中。

其中,一些真菌会在特定条件下产生毒素,如黄曲霉素、赭曲霉素等。

这些毒素在食品中的浓度一旦超过安全限量,就会对人体健康产生重大威胁。

其次,为了控制食品中真菌及毒素污染,科学家们提出了一系列的检测方法。

其中,一种常用的方法是利用液相色谱联用质谱仪(LC-MS)技术,这种技术可以对食品中真菌毒素进行定量和定性分析。

此外,还可以使用基于酶联免疫吸附试验(ELISA)的快速检测方法,用以实时监测食品中真菌毒素的含量。

这些检测方法的出现,为食品生产企业提供了有效的工具,可以及时监测和控制食品中真菌及毒素污染。

除了检测方法的研发,食品中真菌及毒素污染的控制也是一个重要的研究方向。

一方面,食品企业可以采取预防措施,比如加强原料检验,建立有效的质量控制体系。

另一方面,针对食品中真菌及毒素的特定问题,可以尝试使用一些生物控制方法,如利用具有抑菌活性的细菌或真菌来抑制食品中的有害真菌生长。

这些控制方法的实施可以有效减少食品中真菌及毒素污染的产生。

此外,食品中真菌及毒素污染的检测与控制研究不仅关乎人体健康,还与食品贸易和食品安全密切相关。

随着食品全球化的加速,各国之间的食品贸易日益频繁,一个国家或地区的食品污染问题很容易对其他国家造成影响。

因此,各国政府和科研机构应该加强合作,共同致力于食品中真菌及毒素污染的检测与控制研究,以保障全球食品安全和贸易的可持续发展。

总之,食品中真菌及毒素污染的检测与控制研究是一个重要的领域,关系到食品安全和人体健康。

科学家们通过研发新的检测方法和控制手段,努力降低食品中真菌及毒素的含量,以保证人们食用的食品安全无虞。

食品中真菌毒素的检测与分析方法研究随着人们对食品安全的关注不断增加,食品中的真菌毒素成为了一个备受关注的问题。

真菌毒素是由霉菌等真菌生产的有毒化合物,存在于许多食品中,如谷物、坚果、蔬菜和肉类等。

这些毒素对人体健康造成严重威胁,可以引发食物中毒,损害肝脏、肾脏和神经系统等。

因此,研究食品中真菌毒素的检测与分析方法十分重要。

食品中真菌毒素的检测与分析方法有许多种,其中最常用的包括基于色谱质谱联用技术的方法、免疫分析法和生物传感器等。

基于色谱质谱联用技术的方法是一种常见且有效的真菌毒素检测方法。

该方法利用气相色谱仪和质谱仪联用,通过分离和检测食品中真菌毒素的含量。

这种方法具有高灵敏度和高特异性的优点,能够同时检测多种真菌毒素。

但是,这种方法需要昂贵的设备和高技术水平的操作人员,成本较高,不适用于大规模的食品检测。

免疫分析法是另一种常用的真菌毒素检测方法。

该方法利用抗体与检测物之间的特异性结合,通过测定结合物的含量来判断食品中真菌毒素的存在。

免疫分析法具有操作简便、成本较低的特点,适用于大规模的食品检测。

目前,已经开发出许多基于免疫分析法的商业试剂盒,可以在实验室和现场进行真菌毒素的快速检测。

然而,免疫分析法也存在一些局限性,如特异性较低、可能出现假阳性或假阴性结果等。

生物传感器是一种新兴的真菌毒素检测方法。

生物传感器利用生物分子与检测物之间的特异性结合,通过测定检测物与传感器之间的信号变化来检测真菌毒素的存在。

这种方法具有快速、便携、实时监测的优点,并且可以在食品生产现场进行检测。

目前,已经研发出许多基于生物传感器的真菌毒素检测方法,如基于DNA、RNA、抗体和酶等的生物传感器。

这些生物传感器在真菌毒素的检测方面取得了一定的研究进展,但还需要进一步的优化和应用。

除了上述方法外,还有一些新的技术正在被研究用于食品中真菌毒素的检测与分析,如纳米材料和微流控技术等。

这些新技术具有高灵敏度、高特异性和低成本的优点,有望成为未来真菌毒素检测的重要方法。

食品中真菌毒素的检测方法研究近年来,食品中的真菌毒素问题备受关注。

真菌毒素是由一些常见的真菌产生的有害物质,存在于谷物、坚果、蔬菜和水果等食品中。

长期摄入含有真菌毒素的食品会对人体健康造成潜在威胁,因此研究食品中真菌毒素的检测方法显得尤为重要。

一种常用的检测方法是高效液相色谱-质谱联用技术,简称HPLC-MS。

这种方法通过将食品样品制备成液态,利用色谱分离和质谱检测技术精确测定食品中的真菌毒素含量。

这种方法具有灵敏度高、准确度高的特点,能够有效检测出食品中微量的真菌毒素。

然而,HPLC-MS方法需要昂贵的设备和专业的技术人员操作,限制了它在实际检测中的应用范围。

近年来,研究者们也开始探索使用基于免疫学原理的检测方法,如酶联免疫吸附测定法(ELISA)。

ELISA方法是一种基于抗原-抗体反应的颜色测定法,通过将真菌毒素和特异性抗体相互作用,再添加标记的酶抗体来定量测定真菌毒素的含量。

相对于HPLC-MS方法,ELISA方法具有操作简便、成本低廉等优点,适用于大规模食品检测。

然而,ELISA方法的选择性和灵敏度相对较低,容易受到其他物质的干扰,不能提供准确的检测结果。

在研究中,一些学者提出了结合HPLC-MS和ELISA的方法,称为两步法。

首先,利用ELISA方法进行初筛,快速而粗略地确定食品样品中真菌毒素的存在与否。

然后,再利用HPLC-MS方法对初筛出阳性的样品进行精确检测。

通过两步法,既保证了检测速度,又提高了检测准确度。

这种方法已被广泛应用于食品中真菌毒素的检测,取得了良好的效果。

除了HPLC-MS和ELISA方法外,还有一些新兴的检测方法也值得关注。

例如,纳米技术在真菌毒素检测中的应用。

纳米技术利用纳米材料的特殊性质,如表面增强拉曼光谱和金磁纳米粒子等,能够提高检测的灵敏度和选择性。

研究者们开发了一种基于纳米技术的真菌毒素快速检测装置,通过与食品样品结合,利用纳米材料的放大效应进行测定。

这种方法不仅具有高灵敏度和高选择性,还可以在短时间内完成检测,有望在食品安全监测中得到广泛应用。

食品中真菌毒素检测与控制技术研究引言:食品安全一直是全球的社会难题,而真菌毒素是导致食品中毒的重要因素之一。

真菌毒素是由一类毒素产生的,这些毒素可以在食品中蓄积并对人类健康造成严重危害。

因此,食品中真菌毒素的检测与控制成为了保障食品安全的重要一环。

食品中真菌毒素检测技术:食品中真菌毒素的检测技术一直是食品安全研究的热点之一。

目前主要的检测方法有生物学法、化学分析法和物理检测法。

生物学法主要是通过培养活性与毒素生成相关的真菌,然后检测毒素的方法。

这种方法可以快速、灵敏地检测出真菌毒素,但需要较长时间培养真菌。

同时,由于有些真菌难以培养,这种方法的适用性受到了限制。

化学分析法是通过化学试剂对食品中的真菌毒素进行定量或定性分析的方法。

这种方法准确度较高,同时可以检测多种真菌毒素。

然而,该方法的操作复杂,需要使用特定的试剂和仪器,成本较高。

物理检测法则是利用物理性质测定真菌毒素,如光学吸收、荧光等。

这种方法操作简单,且具有实时检测的优势。

但这种方法的敏感性不如化学分析法,有时可能会漏检。

目前,研究人员正在探索基于生物传感技术的新型检测方法,以提高检测的灵敏度和准确性。

食品中真菌毒素控制技术:除了食品中真菌毒素的检测,控制技术同样重要。

控制技术主要分为预防措施和控制方法两方面。

预防措施主要包括完善的种植管理、合理的收获和储存方式以及定期的检测等。

通过加强对农产品的管理和保护,及时发现并预防真菌毒素的产生,是最有效的控制手段之一。

控制方法则主要包括物理方法、化学方法和生物控制方法。

物理方法主要是利用高温、辐射和电子束等物理手段对食品进行处理,以杀灭真菌和降低真菌毒素的含量。

这种方法简单易行,对食品质量影响较小。

化学方法主要是利用化学物质对食品进行处理,如添加化学品以控制真菌的生长。

这种方法的操作简单,但对食品的安全性和营养价值有一定的影响。

生物控制方法则是利用特定的微生物对真菌进行控制。

这种方法可以减少对食品品质的影响,同时具有环境友好的特点。

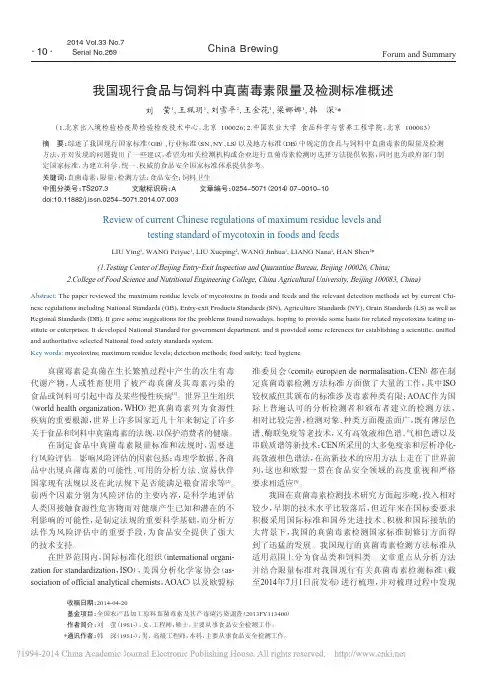

粮食中常见的真菌毒素及其限量标准、检测方法作者:王镱睿来源:《山西农经》2019年第06期摘 要:真菌毒素是真菌的有毒代谢产物,为确保国家粮食安全,不能忽视真菌毒素对人类健康、经济作物等造成的不利影响。

系统梳理了粮食中常见的真菌毒素种类及其限量标准、现行有效的检测标准,为相关检测机构提供科学依据。

关键词:真菌毒素;粮食;限量标准;检测方法文章编号:1004-7026(2019)06-0119-03; ; ; ; ;中国图书分类号:TS210 ; ; ; ; 文献标志码:A1; 真菌毒素真菌毒素(Mycotoxin)是指产毒真菌在适宜的环境条件下代谢产生的有毒物质[1]。

真菌毒素能够污染粮食谷物、水果蔬菜等植源性农产品,从而通过食物链的富集作用,对人类和其他经济动物产生致癌、致畸等不良后果,对人类健康和禽畜养殖的生产安全产生了严重威胁。

真菌毒素被世界卫生组织(WHO)和联合国粮农组织(FAO)视为食源性疾病的祸首。

据FAO调查显示,全球每年约有25%的粮食会受到真菌毒素的污染,约2%的农作物受到严重污染而失去食用和使用价值,造成经济损失。

我国是真菌毒素污染最严重的国家之一[2-3]。

为了避免因为不了解真菌毒素的危害,而忽视粮食中的真菌毒素,本文系统梳理粮食中常见的真菌毒素种类,了解真菌毒素的限量标准和我国现行有效的定量检测方法,为相关检验检测机构掌握检测方法提供帮助。

2; 粮食中常见的真菌毒素及其限量标准、检测方法我国重点关注毒性强、高频污染的真菌毒素,在粮食领域主要包括黄曲霉毒素(主要是AFB1)、玉米赤酶烯酮(ZEN)、脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON)等。

2.1; 黄曲霉毒素黄曲霉毒素(Aflatoxins)可以由曲霉菌黄曲霉、寄生曲霉、集峰曲霉和伪溜曲霉4种产生,其基本结构是二呋喃环和香豆素,可分为黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2、M1、M2等。

黄曲霉毒素毒性极强,会导致人和动物出现肝中毒、肠胃肾等脏器出血,甚至使人类和动物罹患肝癌,引起死亡。

食品中真菌毒素的检测与防控研究食品安全一直是人们关注的重要问题之一。

除了细菌和病毒外,真菌毒素也是食品安全的重要威胁之一。

真菌毒素是由真菌产生的一类化合物,它们可以在食品生产、运输和储存过程中产生和积累。

一、真菌毒素的分类真菌毒素主要包括黄曲霉毒素、赭曲霉毒素、玉米赤霉烯醇和伏马菌素等。

这些毒素存在于各种食品中,如粮食、谷物、水果、坚果、咖啡等。

不同的真菌毒素对人体有不同的危害,有的会导致急性中毒反应,而有的则会引发长期慢性疾病。

二、真菌毒素的检测方法针对真菌毒素的检测方法有多种,其中最常用的是基于高效液相色谱-质谱联用技术(HPLC-MS)。

这种方法可以对食品样品中的真菌毒素进行快速准确的检测和分析。

此外,近年来,基于免疫学的方法也得到了广泛应用,如酶联免疫吸附试验(ELISA)。

这种方法快速简便,可以用于大规模食品样品的筛查。

三、真菌毒素的防控措施要有效地控制真菌毒素的危害,需要采取一系列预防和控制措施。

首先,农业生产环节要加强管理,控制农田中真菌的滋生和繁殖。

这可以通过合理施用农药、灌溉和排水管理等方式实现。

其次,食品加工企业应加强质量控制,严格遵守食品安全标准。

对于易受真菌污染的食品,比如谷物和坚果类产品,应定期进行真菌毒素的检测,并设立专门的实验室进行分析。

此外,消费者在购买食品时也应加强食品安全意识,选择正规渠道购买符合标准的产品。

同时,储存和食用食品时要注意保存,避免食品受潮发霉。

四、真菌毒素研究的挑战与前景尽管现在已经有了许多方法来检测和控制真菌毒素,但是仍然存在一些挑战。

首先,真菌毒素的种类繁多,每一种毒素都需要针对性的检测方法。

其次,现有的检测方法往往耗时复杂,不能满足食品企业的快速检测需求。

此外,真菌毒素的防控是一个复杂的系统工程,需要政府、企业和消费者的共同努力。

然而,随着科技的发展,真菌毒素研究也取得了一些重要进展。

比如,基因工程技术可以应用于培育抗真菌毒素的农作物。

此外,新的检测技术的不断出现也为真菌毒素的快速检测提供了可能。

粮食中真菌毒素的检测一、前言真菌是微生物中的高等生物,是一类有细胞壁,不含叶绿素,无根叶茎,以腐生或寄生方式生存,能进行有性或无性繁殖的微生物。

自然界中的真菌分布十分广泛,并可作为食品中正常菌相的一部分用来加工食品,但在特定情况下又可造成食品的腐败变质。

有些真菌本身不仅作为病原体引发人类疾病,其代谢产物真菌毒素(mycotoxins)也对人及动物造成危害。

真菌毒素是农产品的主要污染物之一,人畜进食被其污染的粮油食品可导致急、慢性真菌毒素中毒症。

1.1粮食中典型的真菌毒素1)黄曲霉毒素(aflatoxin)主要是黄曲霉和寄生曲霉的代谢产物,黄曲霉毒素污染的发生和程度随地理和季节因素以及作物生长、收获、贮存的条件不同而异,粮油作物在收获后、贮藏期以及加工后都能受到产毒菌株污染,有时早在作物收获前就已受到了产毒菌株的污染。

1960年在英格兰南部和东部地区,十几万只火鸡因食用发霉的花生粉而中毒死亡。

剖检中毒死鸡,发现肝脏出血、坏死,肾肿大,病理检查发现肝实质细胞退行性病变及胆管上皮细胞增生。

研究发现火鸡饲料中的花生粉含有一种荧光物质,是导致火鸡死亡的病因,并证实了该物质是黄曲霉的代谢产物,故命名为黄曲霉毒素。

2)赭曲霉毒素最初是从南非的赭曲霉毒株中分离出来的,由赭曲霉(Asper-gillusochraceus)、洋葱曲霉(Aspergillusalliaceus)、鲜绿青霉(Pencilliumviridicatum)、徘徊青霉等代谢产生,包括7种结构类似的化合物,赭曲霉毒素A是其中毒性最强的物质,是自然界中的主要天然污染物。

在一些国家的食品中,赭曲霉毒素A的污染率可达2%~30%。

该化合物主要表现为肾脏毒性。

在巴尔干地方性肾病流行区,6%~18%人群的血液中能检出赭曲霉毒素A。

3)展青霉毒素(Pat),又叫棒曲霉毒素和珊瑚青霉毒素,主要是由棒曲霉(Aspergillusclavatus)、扩展青霉(Pencilliumexpansum)、展青霉(Pencilliumpatulium)、曲青霉(Pencilliumaspergillus)等代谢产生的一种免疫抑制剂。