第八章 个性及其倾向性2

- 格式:ppt

- 大小:1.70 MB

- 文档页数:38

第八章个性及其倾向性本章主要概念:个性:指一个人的整个心理面貌,即具有一定倾向性的各种心理特征的总和。

需要:是人脑对生理和社会的需求的反映。

动机:是引起并维持人们从事某项活动以达到一定目标的内部动力。

成就动机:是个人追求成就的动机,是指个人对自己所认为重要的或是有价值的工作,去从事、去完成、追求成功并要求达到完美状态的一种内部推动力量。

第一节个性概述一、什么是个性个性一词来源于拉丁语persona,原意指希腊罗马时代戏剧演员在舞台上戴的面具,它代表剧中人的身分,后来引申为演员在舞台上所扮演的角色,心理学家们沿用其含义,指一个人在人生舞台上,在他的行为模式中表现出来的内心活动。

现代心理学通常把个性理解为一个人的整个心理面貌,即具有一定倾向性的各种心理特征的总和。

在心理学中,有时把个性与人格作为同义语来使用。

指个人有别于他人的整个心理面貌。

一般情况下,我们认为人格与个性的概念十分接近,但又不完全相同。

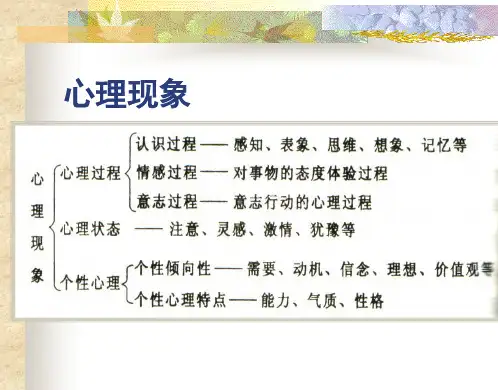

个性心理主要包括个性倾向性和个性心理特征两个方面,而人格除了这两个方面之外,还包括自我意识。

所以人格的外延要比个性的外延更加广泛。

在日常生活中常常从伦理道德观点出发运用“人格”对人的行为进行评价。

如、“人格高尚”、“人格卑劣”等,这里包含心理学中关于个性或人格这一术语的部分含义,而不是从人的整个行为的心理活动方面说明,因此,它并不是心理学的科学概念。

二、个性的基本特点(一)个性的整体性个性是一个统一的整体结构,构成个性的各种心理成分不是相互独立的,也不是机械地联合在一起,而是错综复杂交互联系,组成一个完整的整体,对人的行为进行调节和控制。

著名的个性心理学家奥尔波特等人强调了个性的组织性和整合性,他指出,个性是一种有组织的整合体,在这个整合体内各种成分相互作用、相互影响、相互依存。

如果其中一部分发生变化,其它部分也将发生变化。

个性的整体性首先表现在各种心理成分的一致性,一个正常人总是能够正确地认识自己,评价自己,能及时地调整个性中各种心理成分的矛盾,使人的心理和行为保持一致。

第八章个性及其倾向性1、心理学中的个性是指个体在物质活动和交往活动中形成的具有社会意义的稳定的心理特征系统。

个性是心理发展的产物。

日常讲的个性是指人的个别性、特殊性或个别差异。

2、一的人的心理活动总是以自己特有的速度(反应的快慢)、强度(反应的强弱)、稳定性(反应持续的时间长短)、指向(心理活动指向外部世界还是内部世界即外向还是内向)、对自我和对他人的态度、行为方式以及能力的表现。

这些表现既与个人的社会环境生活经验有关,也与个人的生理素质有关。

个性的个别性突出表现为人的气质、性格和能力的差异。

3、世界观是指对自然、社会和人类思维形成的观点体系,是个性倾向性的最高层次。

价值观使人们关于客观事物价值的观点和信念。

价值观决定着个人对事物的态度、意见和行为等,影响着价值判断。

4、需要是动机产生的基础,动机是需要的具体表现。

动机分为正确的动机和错误的动机两类。

5、小学儿童需要的发展是具有多角度多层次的统一体,是由高到底发展的。

6、成就需要是交往需要与自我实现需要相结合而产生的一种具体表现,是一种克服障碍、施展才能、力求尽好尽快的解决某一难题的需要。

7、中等程度的焦虑有助于促进儿童取得较好的成绩。

8、兴趣是人对认识和活动的需要的情绪表现,是积极探索事物的认识倾向。

兴趣与能力有关,受理想、志向和世界观的调节。

9、儿童兴趣稳定性的发展为他们保持良好的认知定向、知识积累和技能形成提供了保证。

10、志向是个性发展的一种动力,小学儿童的志向集中表现在职业志向上。

11、小学儿童的价值观表现为从个人价值观向群体价值观过渡的特点。

儿童的自我评价是在同伴交往中形成和校正的。

简答1、个性的特征。

1)个性具有稳定性、整体性、社会性和个别性的特征。

2)心理的成熟水平保证了个性的稳定性,只有一贯的、在绝大多数情况下都得以表现的心理现象才是个性。

3)个性包含着人的心理现象的整体特性,是系统的固有的特性,是一种整合(即综合)的结果。

4)个性所体现的最本质的特点是社会的而不是生物的。

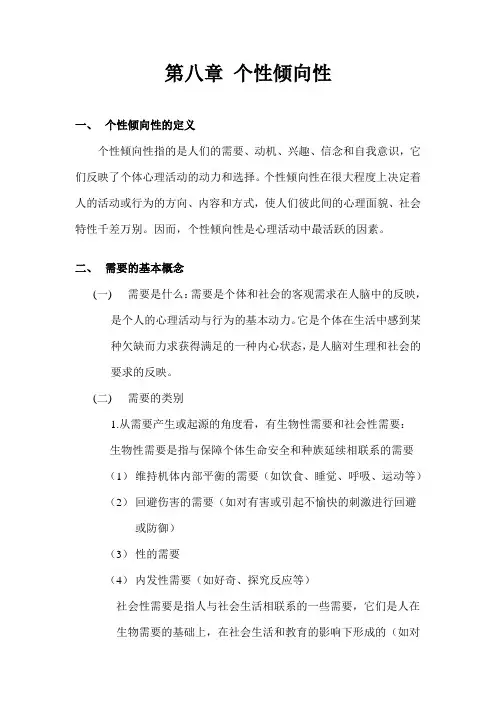

第八章个性倾向性一、个性倾向性的定义个性倾向性指的是人们的需要、动机、兴趣、信念和自我意识,它们反映了个体心理活动的动力和选择。

个性倾向性在很大程度上决定着人的活动或行为的方向、内容和方式,使人们彼此间的心理面貌、社会特性千差万别。

因而,个性倾向性是心理活动中最活跃的因素。

二、需要的基本概念(一)需要是什么:需要是个体和社会的客观需求在人脑中的反映,是个人的心理活动与行为的基本动力。

它是个体在生活中感到某种欠缺而力求获得满足的一种内心状态,是人脑对生理和社会的要求的反映。

(二)需要的类别1.从需要产生或起源的角度看,有生物性需要和社会性需要:生物性需要是指与保障个体生命安全和种族延续相联系的需要(1)维持机体内部平衡的需要(如饮食、睡觉、呼吸、运动等)(2)回避伤害的需要(如对有害或引起不愉快的刺激进行回避或防御)(3)性的需要(4)内发性需要(如好奇、探究反应等)社会性需要是指人与社会生活相联系的一些需要,它们是人在生物需要的基础上,在社会生活和教育的影响下形成的(如对文化学习、劳动、社会交往的需要)。

社会性需要是人所特有的高级需要,它反映了社会对人的各种要求。

2.从需要对象的角度看,有物质需要和精神需要物质需要即认对事物对象的需求,包括低级的(如食物、自卫、性等)和高级的(如豪宅、名车等)精神需要即对社会精神生活及其产品的需求,如对智力、成就自尊等方面的需求(三)需要的层次人的各种需要不是同时出现和发展的。

美国心理学家马斯洛就明确是概括出五种不同水平的需要:(由低到高)A.生理的需要,如饥饿、口渴B.安全的需要,如安全感、稳定性C.归属与爱的需要,如认同感、感情D.尊重的需要,如威信、自尊E.自我实现的需要(个人天赋、潜能的嫉妒发挥)三、中学生需要发展的主要特点随着年龄的增长和社会交往活动的增加,中学生的需要也不同儿童时期的需要,他们更加注重社会性的需要。

其主要特点有:肯定和尊重的需要、积极参与的需要、良好人际关系的需要四、需要的发展与培养(一)生活实践促进个体需要的发展(二)中学生需要的培养:建立合理、高尚的需要结构四、动机的基本概念(一)动机的概念:动机是在需要的刺激下直接推动人进行活动以达到一定目的的内部动力。

第八章个性及其倾向性一、选择1、个性是( B )形成的。

A、天生的 B、出生后立即形成的 C、心理发展到一定水平后2、个性从功能上讲,具有( A )。

A、稳定性 B、整体性 C、社会性 D、可变性3、个性从发展的角度讲,又具有( D )。

A、稳定性 B、整体性 C、社会性 D、可变性4、人的兴趣的转换,必然引起活动性质的改变,从而导致能力的改变,这反映了个性具有( B )。

A、稳定性 B、整体性 C、社会性 D、可变性5、个性的稳定性、整体性和社会性,构成了个性的(C)。

A、可变性 B、发展性 C、普遍性 D、特殊性6、个性是( C )的统一。

A、稳定性和社会性 B、整体性和社会性 C、普遍性和个别性 D、普遍性和特殊性7、( B )是个人发展的意图和决心的表现,在个性中起重要的动力作用。

A、需要 B、志向 C、兴趣 D、世界观8、( B )需要是小学儿童的主导需要。

A、活动需要 B、认识需要 C、交往需要 D、成就需要9、( D )是个性倾向性的最高层次。

A、需要 B、志向 C、兴趣 D、世界观10、( C )需要是小学儿童的基本的社会需要。

A、活动需要 B、认识需要 C、交往需要 D、成就需要11、小学儿童的价值观特点是( C )。

A、个人价值观 B、群体价值观 C、个人价值观向群体价值观过渡12、“人心不同,各如其面”,是指人的个性具有( D )。

A、稳定性 B、整体性 C、社会性 D、个别性13、“江山易改,本性难移”说明个性具有(A )。

A、稳定性 B、整体性 C、社会性 D、可变性14、“浪子回头金不换”说明人的个性具有( D )。

A、稳定性 B、整体性 C、社会性 D、可变性15、儿童的兴趣从直接兴趣向间接兴趣转化,是与其( B )直接相联的。

A、需要 B、认识能力 C、情感 D、活动16、个性倾向性是个性发展的动力它是个性构成的(B)。

A、核心 B、本质 C、关键 D、主体17、希望取得好的学习成绩当一个“三好学生”这是小学生的( B ) A、交往需要 B、成就需要 C、认识需要 D、自尊需要18、个性的本质特点是( C )。

第八章个性与个性倾向性(5学时)一、章节名称及学时分配二、授课类别:理论课三、教学目的及要求:1、掌握个性的概念和一般特征2、理解需要的概念,了解需要的种类,掌握马斯洛需要层次理论3、理解动机的概念,了解动机的分类4、理解兴趣的概念及功能、品质四、教学重、难点:需要概念、马斯洛需要层次理论、动机概念、动机的功能、兴趣功能兴趣品质五、教学方法:讲授法、自学法六、教学组织与设计1、概述部分由教师讲解,着重讲清楚个性的特征;2、用实验与实例讲解马斯洛的需要层序理论;3、动机和兴趣主要采用以自学为主的方式。

七、教学内容:第一节个性的概述(1学时)一、个性的概念个性是指一个人的整个精神面貌,它是一个人的经常的、稳定的、本质的、具有一定倾向性的心理特征的总和。

二、个性的基本特征。

1、个性的稳定性个性不是指一时表现的心理现象,而是指人在较长时期的社会实践中,由于适应或改变客观世界经常表现出来的个性心理,因而个性心理都是比较稳定的.比如一个人处事总是很谨慎小心,循规蹈矩,处事稳重,偶尔间也会表现轻率马虎的举动,在这里谨慎稳重是他的个性特征,而不是说马虎轻率是他的个性特征。

但这种稳定是相对的,不论是如何稳定的个性,在一定社会的影响和教育下,都会发生一定的变化,具有不同程度的可塑性,在青少年时代这种可塑性更大。

2、.个性的独特性由于人的个性是在复杂的社会环境和教育条件下形成的,因而人的个性面貌总是千差万别,独具风格,就是再类似的个性也都表现出某些个体的色彩,所以个性具有独特性.3、个性的社会性人既包括自然的生物特性,也包括社会的本质特性,而后者是主要的。

因为人的个性是作为具有自然生理特征的人在参加到社会关系的历史发展中形成的,因而决定个性发展方向的不是抽象的生物因素,而是现实的社会因素.正如马克思指出的那样,个性“不是人的胡子、血液、抽象的肉体的本性,而是人的社会特质."还指出:“人的本质并不是单个人所共有的抽象物。

个性与个性倾向性第⼋章个性与个性倾向性本章要点:1、个性的概念以及组成2、需要的概念以及需要层次理论3、动机的概念及其动机的功能4、动机与需要的关系5、动机与活动效率6、学习兴趣的培养个性是⼼理学研究的⼀个重要领域,教师学习个性理论,掌握学⽣个性⼼理的特点,有助于因材实施,培养学⽣健全的个性,使学⽣的个性得到充分的发展。

第⼀节个性的概述⼀、个性的概念个性⼀词是从英⽂“personality”翻译过来的,亦可译为⼈格。

最初源于拉丁语Persona,原意是指古希腊戏剧中演员所戴的⾯具。

所谓⾯具就是演戏时应剧情需要所戴的或化妆的脸谱,⽤来表现剧中⼈物的⾝份和性格。

就如我国京剧有⼤花脸、⼩花脸等各种脸谱⼀样,⽤来表现各种性格和⾓⾊。

⼼理学沿⽤⾯具的含义,转意为个性。

其中包括了两个意思:⼀是引申为⼀个⼈在⽣命舞台上所扮演的各种⾓⾊时表现出来的种种⾔⾏,是个性所具有的“外壳”,它表现出⼀个⼈外在的个性品质。

⼆是指⼀个⼈由于某种原因不愿展现的⼼理成分,即⾯具后的真实⾃我,这是个性的内在特征。

在⼼理学中,⼀般认为,个性是个⼈在⾃然素质的基础上,在⼀定的社会⽣活条件下形成的具有⼀定倾向性的、⽐较稳定的、独特的各⽅⾯⼼理特征的总和,它体现了⼀个⼈独特的精神风貌。

现实⽣活中的每⼀个⼈都不是作为“⼈”的概念⽽抽象存在的,⽽是作为⼀个个有⾃⼰的思想情趣和⾏为风格的活⽣⽣的⼈具体存在的。

⼈与⼈之间总是有着这样或那样的差别,完全相同的两个⼈是不存在的。

每⼀个具体的⼈,由于他从先天遗传所获得的天赋素质和⽣理条件的不同,以及他在后天环境中所具有的物质⽣活条件的不同,就会在他所进⾏的⼼理活动中表现出种种显著不同的个⼈倾向和特点。

这些稳定⽽不同于他⼈的特点模式,使⼈的⾏为带有⼀定的倾向性,它表现了⼀个⼈由表及⾥的,包括⾝⼼在内的真实特性,这就是个性。

个性是个体有别于他⼈的整个⼼理⾯貌,是⼈类⼼理的重要组成部分,它不仅使⼈们的⼼理活动和⾏为表现出各⾃不同的特点,⽽且还是⼈们各种⼼理活动和⾏为的动⼒源泉。