第十一章 个性及其倾向性

- 格式:ppt

- 大小:567.00 KB

- 文档页数:63

心理学:个性倾向性一、名词解释1、需要:人脑对生理需求和社会需求的反映。

2、动机:激发和维持个体进行活动,并导致该活动朝向某一目标的动力。

3、学习动机:推动、引导和维持个体进行学习活动的内部力量。

4、成就动机:个体以高标准要求自己,力图在学习、工作、创造上取得成功的动机。

5、兴趣:兴趣是人们力求探索某些事物的带有情绪色彩的意识倾向。

6、归因:是人们对自己或他人活动及其结果的原因所作出的解释和评价。

7、间接兴趣——是指由事物或活动的结果所引起的兴趣。

二、填空题1、需要产生的原因是(肌体内部处于缺乏状态或不平衡状态)2、人类最基本的需要是(生理需要);人类最高层次的需要是(自我实现需要)。

3、动机的功能(激发功能、.指向功能、.维持功能、.调节功能)。

4、学习动机与学习效率成(倒U型曲线关系)。

5、叶克斯-多德森定律(学习难度越大,动机的适中水平越低;学习难度越小,动机的适中水平越高)6、兴趣的品质(指向性、广度、稳定性、效能)。

7、根据倾向性,可以把兴趣分为(直接兴趣和间接兴趣)8、动机产生的外在条件是(诱因)三、判断题1、满足儿童的一切需要,能促进个性和谐的发展。

(错)2、学习动机和学习效率成正比关系。

(错)3、对于复杂问题,中等偏低的兴奋水平比较有利。

(对)4、只有满足儿童的一切需要,才能促进儿童的全面发展。

(错)5、对个体来说,做任何事情,动机的适中水平是一样的。

(错)6、动机和活动之间是一致的,是一一对应关系(错)四、选择题1、需要产生的原因是( D )。

A、动机B、政治C、法律D、机体的不平衡2、马斯洛认为,人最高层次的需要为( C )。

A、尊重需要B、审美需要C、自我实现需要D、认知需要3、马斯洛认为,人最基本、最强烈的需要为(A )。

2020教师资格教育心理学知识点:个性及其倾向性第一节个性的概述识记:1、个性:是个体在物质活动和交往活动中形成的具有社会意义的稳定的心理特征系统。

2、个性既不是天生的,也不是人在出生后就立即形成的,而是在心理发展到一定水平后形成的。

3、个性的特征:个性的稳定性、个性的整体性、个性的社会性、个性的个别性。

4、个性的结构:个性倾向性系统(需要、兴趣、志向、世界观);自我意识系统(自我认识、自我体验、自我监控);个性心理特征系统(能力、气质、性格)。

第二节小学儿童的个性倾向性识记:需要是人们在个体或社会生活中欠缺某种东西,并力求获得满足的一种心理倾向。

2、根据需要的产生和起源,把需要分为自然需要和社会需要;根据需要对象的性质,把需要分为物质需要和精神需要。

3、研究小学儿童需要发展时,一般将需要分为四种:活动需要、认知需要、交往需要、成就需要。

4、动机是引起和维持个体的活动,并使活动朝向某一目标的内部心理过程或心理动力。

需要是动机产生的基础,动机是需要的具体表现形式。

5、兴趣是指一个人经常趋向于某种事物,力求认识参与某种活动,并具有积极情绪色彩的心理倾向。

6、根据兴趣的起因,把兴趣分为直接兴趣和间接兴趣;根据兴趣的持久性,把兴趣分为短暂的兴趣和稳定的兴趣。

领会:马斯洛的需要层次理论美国心理学家马斯洛把人的需要由低到高分为五层:第一层生理的需要,第二层安全的需要,第三层归属和爱的需要,第四层尊重的需要,第五层自我实现的需要。

这五种层次的需要是逐级实现的,必须较低层次的需要得到一定满足后,较高层次的需要才会产生。

2、小学儿童需要的发展的状况小学儿童需要的发展并不是单一的,而是具有多角度、多层次的统一体,各类需要层次的强度趋向是在不断变化发展,其总趋势是由低向高发展的。

(1)小学儿童活动需要的发展。

小学儿童活动需要的发展包括游戏活动需要和活动需要。

在整个小学阶段,小学儿童有着强烈的活动需要。

他们开始注重活动的结果,更喜欢对抗性、竞争性的活动,并对智力活动也日益感兴趣。

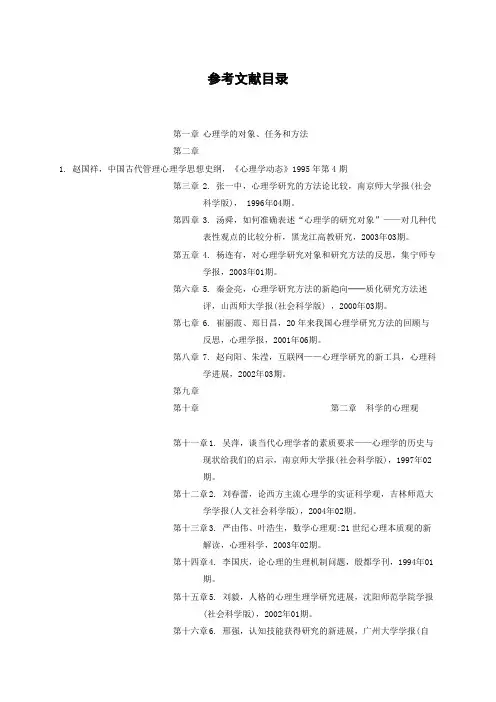

参考文献目录第一章心理学的对象、任务和方法第二章1. 赵国祥,中国古代管理心理学思想史纲,《心理学动态》1995年第4期第三章 2. 张一中,心理学研究的方法论比较,南京师大学报(社会科学版), 1996年04期。

第四章 3. 汤舜,如何准确表述“心理学的研究对象”——对几种代表性观点的比较分析,黑龙江高教研究,2003年03期。

第五章 4. 杨连有,对心理学研究对象和研究方法的反思,集宁师专学报,2003年01期。

第六章 5. 秦金亮,心理学研究方法的新趋向──质化研究方法述评,山西师大学报(社会科学版) ,2000年03期。

第七章 6. 崔丽霞、郑日昌,20年来我国心理学研究方法的回顾与反思,心理学报,2001年06期。

第八章 7. 赵向阳、朱滢,互联网——心理学研究的新工具,心理科学进展,2002年03期。

第九章第十章第二章科学的心理观第十一章1. 吴萍,谈当代心理学者的素质要求——心理学的历史与现状给我们的启示,南京师大学报(社会科学版),1997年02期。

第十二章2. 刘春蕾,论西方主流心理学的实证科学观,吉林师范大学学报(人文社会科学版),2004年02期。

第十三章3. 严由伟、叶浩生,数学心理观:21世纪心理本质观的新解读,心理科学,2003年02期。

第十四章4. 李国庆,论心理的生理机制问题,殷都学刊,1994年01期。

第十五章5. 刘毅,人格的心理生理学研究进展,沈阳师范学院学报(社会科学版),2002年01期。

第十六章6. 邢强,认知技能获得研究的新进展,广州大学学报(自然科学版),2004年01期。

第十七章7. 许波,国外关于进化心理学的研究,心理学探新,2004年01期。

第十八章第十九章第三章注意与教学的组织第二十章第二十一章 1. 周秋竹,浅析注意在课堂教学中的心理效果,鄂州大学学报,2004年03期。

第二十二章 2. 林文瑞,论注意是心理过程的共同特征,福建教育学院学报,2003年10期。

第一节气质与性格概述(2课时)教学目标:1、掌握气质和性格的含义、特性及类型,气质和性格的关系2、了解气质和性格理论3、掌握气质及性格测量方法4、掌握性格的形成和发展及小学生气质和性格特点教学重点及难点:气质和性格的含义、特征及类型,气质与性格的关系,小学生性格和气质的形成与发展。

教学方法:课堂讲授、自学一、气质和性格的概念(一)气质:——表现在人的心理活动和行为动力方面的稳定的个人特点。

⒈ 气质是个体心理活动和行为的外部动力特点。

气质是人的心理活动的动力方面的特性,即表现在心理活动的强度、速度、稳定性、灵活性和指向性等方面的特点。

心理过程的强度是指情绪的强弱、意志努力的程度等。

心理过程的稳定性包括注意集中的时间的长短、一定心理状态持续的时间等。

心理过程的灵活性包括思维的灵活程度、心理活动适应环境的能力等。

心理活动的指向性是指心理活动倾向与外部事物,从外界获得新印象,还是倾向于内部,经常体验自己的情绪,分析自己的思想和印象。

气质作为人的心理活动的动力特征,它与人的心理活动的内容、动机无关。

它使人在各种不同的活动中有着近似的表现,使人的心理活动到处都染上特定的色彩,形成独特的风貌。

也就是说,只有那些不论时间、地点、场合,不论活动内容、兴趣、动机,都稳定地表现出来的心理活动的动力特征才叫做气质。

⒉ 气质是个性心理特征中受先天的生物学因素影响较大的部分。

这是因为气质主要是人的神经系统基本特性的表现,它们多半是与生俱来的自然特性。

因此,在人出生的最初阶段就可以观察到某些气质特点。

例如,有的婴儿活泼好动,不怕生,对我爱界刺激反应灵敏;有的婴儿安详文静,胆小怕生,对外界刺激反应迟缓。

不仅如此,气质的稳定性还表现在它难以改变上。

俗话说:“江山易改,秉性难移”,“秉性”就是气质。

⒊ 气质的稳定性和可变性集于一身。

当然,就气质的外在表现上说,在环境和教育的影响下,随着自身修养的增强,它也会发生某些改变。

好发脾气的人不发脾气了,急性子的人变稳重了。

第14章个性和个性倾向性一、单项选择题1.下列对需要的论述错误的是()。

A.需要是对有机体内部不平衡状态的反映,表现为有机体对内外环境条件的需求B.需要不一定具有对象C.人的需要是不断发展的,人的需要永远不会停留在一个水平上D.需要是推动有机体活动的动力和源泉【答案】B【解析】需要是有机体内部的一种不平衡状态,表现在有机体对内部环境或外部生活条件的一种稳定的要求,并成为有机体活动的源泉。

需要总是指向能满足某种需要的客体或事件,即追求某种客体,并从客体中得到满足。

没有客体、没有对象的需要,不指向任何事物的需要是不存在的。

2.人们在丰衣足食之后,还要进行各种各样的文体活动,这不是()。

A.自然需要B.社会需要C.获得性需要D.精神需要【答案】A【解析】按照需要的起源可以把它分为自然需要和社会需要。

自然需要也称为生物学需要,是我们的生理和生存的需要。

社会需要是人类特有的需要,如劳动的需要、交往的需要、成就的需要、社会赞许的需要、求知的需要等。

这些需要反映了人类社会的要求,对维系人类社会生活、推动社会进步有重要的作用。

社会需要,因为是在社会中学习培养起来的,一般也就是精神需要和获得性需要。

3.一些自愿到边远贫困地区支教的志愿者的行为说明()。

A.马斯洛的需要层次理论是错误的B.生理和安全的需要并不具有最强大的力量C.低级需要和高级需要并不是绝对对立的D.不同的人对低级需要的需求是不同的【答案】C【解析】马斯洛认为在人类历史上,那些为实现理想和事业胜利而不惜牺牲一切,甚至牺牲自己生命的人,是不考虑自己的生理需要和安全需要的,即低级需要和高级需要并不是绝对对立的。

4.动机与工作效率之间的关系遵循耶克斯一多德森定律,也就是说()。

A.动机与工作效率之间的关系呈现出一个U形曲线关系B.中等强度的动机具有最高的工作效率C.动机越强,工作效率也越高D.不同的任务具有相同的最佳动机水平【答案】B【解析】心理学家耶克斯和道德森的研究表明,各种活动都存在一个最佳的动机水平。

华东师范大学《普通心理学》(第四版)知识点整理作者:江苏师范大学韩中元**注:不包含第三、十、十三章❖第一章·绪论一、名词解释1.心理学:研究人的心理现象的科学,具体来说是研究人的行为和心理活动规律的科学。

2.心理过程:分为认识、情绪情感过程、意志过程三方面。

3.个性:指一个人的整个心理面貌,是人心理活动稳定的心理倾向和心理特征的总和。

二、简述和论述1. 心理学研究的对象是?A:心理过程和个性。

2.简述心理的实质A:辩证唯物主义认为,心理是脑的机能,脑是心理的器官,心理是人脑对客观现实的主观反映。

3.心理学发展过程中的主要学说有哪些?A:构造主义,机能主义,行为主义,格式塔心理学,精神分析,人本主义心理学,认知心理学。

❖第二章·心理和行为的神经生理基础一、名词解释1.无(非)条件反射:有机体在种系发展过程中形成并遗传下来的反射。

2.条件反射:有机体在个体生活过程中为适应环境变化通过学习建立起来的反射。

3.**经典条件反射:是指一个刺激和另一个带有奖赏或惩罚的无条件刺激多次联结,可使个体学会在单独呈现该一刺激时,也能引发类似无条件反应的条件反应。

4.**操作性条件反射:是一种由刺激引起的行为改变。

5.条件性抑制:是在一定条件下逐渐习得形成的抑制,有消退抑制和分化抑制。

6.非条件性抑制:有机体生来具有的先天性抑制,包括外抑制和超限抑制。

二、简述和论述1. 简述神经系统的结构和脑的三个机能系统A:神经系统分为周围神经系统和中枢神经系统,周围神经系统分为脊神经、脑神经、植物性神经,中枢神经系统分为脊髓和脑。

脑的三个机能系统:感觉区、运动区、言语区。

2.比较经典条件反射和操作性反射的异同A:本质上是相同的,它们同样依赖于强化,都很重视强化的作用;区别:操作性条件无条件刺激不明确;在操作性条件反射过程中动物是自由活动的,通过自身的主动操作达到目的;操作性条件反射中,无条件反应引发了强化刺激。

第9章个性和个性倾向性1.什么是个性和个性倾向性?答:(1)个性的含义现代心理学把个性理解为一个人的整个精神面貌,它是一个人的经常的、稳定的、本质的,具有一定倾向性的心理特征。

个性就其本质而言是社会的。

(2)个性倾向性个性具有倾向性,人在与客观现实相互作用的过程中,对现实事物总有一定的态度和取向。

个性倾向性包括需要、动机、兴趣、信念和世界观。

2.举例说明个性的心理结构。

答:个性的心理结构是多水平、多层次、多侧面、十分复杂的有机统一的体系。

它主要包括个性倾向性、个性心理特征、心理过程、自我意识等几个组成部分。

(1)个性倾向性主要包括需要、动机、兴趣、理想、信念和世界观等它是人进行活动的基本动力,也是个性中最积极、最活跃的因素。

它决定着人对现实的态度,决定着人对认识和活动的对象的趋向和选择。

个性倾向性中的这些成分是相互联系、相互作用的。

但其中总有一个成分占主导地位,占主导地位的倾向性成分对其他各个成分起支配作用,并影响其他心理活动。

在个性倾向性的诸成分中,世界观居于最高层次,它制约着一个人总的精神面貌。

就人的整个心理现象而言,个性倾向性是人的一切心理活动和行为的最高调节者,也是个性的积极性的源泉。

它直接制约着个性心理特征,又影响人的心理过程,从而使心理现象在每个具体人身上构成一个统一的整体。

例如,如果一个学生的认识需要占优势,那他就会积极地注意听讲,主动地记忆和思考,努力克服学习上的困难和排除各种干扰,认真学习。

同时,他的认识需要就会对他的兴趣、理想、信念产生影响,也会相应地引起智力活动、情绪活动和意志活动;这时他的自然性需要被抑制,对日常生活的关心就会退居次要地位。

在个性倾向性的诸成分中,世界观居于最高层次,它制约着一个人总的精神面貌。

(2)个性心理特征是比较稳定的特征,它表明一个人的比较典型的心理活动和行为。

个性心理特征主要包括能力、性格和气质。

①能力是保证活动成功的个性心理特征;②个性心理特征中的气质标志着人在进行心理活动时,在神经过程的强度、速度、稳定性、灵活性等动态性质方面的独特结合的个体差异性;③在个性倾向性和个性心理特征方面,人们存在着差异,这就是个性差异。