中国近代社会思潮

- 格式:ppt

- 大小:1.18 MB

- 文档页数:154

近代中国社会思潮的历史演变及当代意义,文章格式要求规范近代中国社会思潮的历史演变及当代意义“社会思潮”是指一种社会发展的共同思维,在社会发展过程中发挥着重要作用。

近代中国社会思潮历史悠久,渊源深远。

在近代中国社会发展的各个时期,伴随着不同的社会思潮产生和涌现,对中国社会发展呈现多种多样的影响。

本文将从思想解放到实践自强,探究近代中国社会思潮的历史演变及其对当代社会的意义。

近代中国社会思潮的演变,可以从今天看非常清楚。

18世纪末,清朝终结,自由志士们发起了思想解放运动,开始了社会思潮的历史演变。

“新文化”运动,对抵制外来侵略文化的论断,成为这一时期的社会思潮。

20世纪初,激进的民族主义和资本主义思潮越来越强劲,中国走上了以近代资本主义为主导的社会发展道路。

中国共产党随后接受了马克思主义,新国民革命的社会思潮从此开始,为抗击帝国主义、实现以工农联盟和富强民主文明为主导的新中国社会建构而奋斗。

新中国成立后,中国共产党领导人带领人民潮水般向前,社会发展出现空前的发展气息和繁荣景象。

从思想解放到实践自强,近代中国社会思潮经历了多年的演变,产生了对当代中国社会发展的重要影响。

可以说,这些历史思潮统揽着一个人,一个社会的变革的宏大念想。

首先,近代中国社会思潮形成的基本精神就是自强不息,坚持“革命”的观念,意指不息变革,永不休止的自我转变,伟大的斗争的再度发展。

其次,近代中国社会思潮也主张人民平权,追求自由、民主、博爱、公正,实现世界人民的共同繁荣,以及全民共享美好社会生活。

此外,社会思潮也注重社会关系的和谐,努力实现中央和地方合作,建立平等、友爱、互助的国家社会关系。

最后,近代中国社会思潮的出现,也为当代中国的社会发展提供了坚实的理论基础和道路指引。

综上所述,近代中国社会思潮的历史演变与当代社会生活息息相关,历史思潮造就了中国当下核心价值观——敬畏生活、强烈反对黑暗野蛮,力争实现社会公平正义。

如今,在社会思潮的指引下,中国社会每一位公民和每一个组织都具备了实现人生价值的动力,实现卓越目标的精神力量,为中国航船实现社会富强民主文明提供了推动力。

近代社会思潮——绪论一、中国近代社会思潮的内涵1、中国近代社会思潮的时间断限中国近代社会思潮是以1840年鸦片战争至1949年中华人民共和国成立前所呈现出的各种社会思潮为研究对象的一门学科。

按照社会思潮的发展顺序可以分为四个阶段:第一阶段为晚清社会思潮(1840—1911);第二阶段为民国前期社会思潮(1912—1919);第三阶段为民国中期社会思潮(1920—1936);第四阶段为民国后期社会思潮(1937—1949)。

2、中国近代社会思潮的定义在此介绍三种具有代表性的观点:①梁启超在《清代学术概论》一书中曾论及“时代思潮”发生的条件、发生的过程和衰落的情形。

他认为:“凡文化发展之国,其国民于一时期中,因环境之变迁,与夫心理之感召,不期而思想之进路,同趋于一方向,于是相与呼应汹涌,如潮然。

始焉其势甚微,几莫之觉;寝假而涨—涨—涨。

而达于满度;过时焉则落,以渐至于衰息。

凡‘思’非皆能‘潮’;能成‘潮’者,则其‘思’必有相当之价值,而又适合于其时代之要求者也。

凡‘时代’非皆有‘思潮’;有思潮之时代,必文化昂进之时代也。

”同时,他还指出:“凡时代思潮,无不由‘继续的群众运动’而成。

所谓运动者,非必有意识、有计划、有组织,不能分为谁主动,谁被动。

其参加运动之人员,每各不相谋,各不相知。

其从事运动时所任之职役,各各不同。

所采之手段亦互异。

于是同一运动之下,往往分无数小支派,甚至相疾视相排击。

虽然,其中必有一种或数种之共通观念焉,同根据之为思想之出发点。

”概括梁启超的说法,时代思潮包含以下几层意思:第一,它与社会“环境之变迁”和“心理感召”有密切的联系;第二,与时代有密切的关联。

凡思能成潮者,思必有相当的价值,而且适合时代的要求;第三,有一种或数种共同观念;第四,同一思想下有许多小支派。

此定义,对于社会思潮也是适用的。

但是,我们应该看到,此定义有一定的局限性,表现在:任何一种思想主张的出现,都与当时的社会文化背景紧密相关的,然而是否适合于时代的发展,仍需要经过社会实践的检验,按照梁启超的定义,近代社会思潮的研究将受到局限,仅限于少数进步思潮的研究。

中国近代史上的重要社会思潮有哪些中国近代史是一部波澜壮阔的历史画卷,在这个时期,社会动荡不安,内忧外患交织,各种社会思潮风起云涌。

这些思潮不仅反映了当时社会的矛盾和问题,也推动了中国社会的变革和发展。

首先,“师夷长技以制夷”的思潮具有重要意义。

这一思潮在鸦片战争后兴起,代表人物是魏源。

当时,中国在与西方列强的交锋中屡屡受挫,魏源等有识之士认识到西方列强在军事技术和工业方面的先进之处。

他们主张学习西方的先进技术,以抵御列强的侵略。

这种思潮虽然还停留在器物层面的学习,但为后来的洋务运动奠定了思想基础。

洋务运动时期,“中体西用”成为主流思潮。

洋务派主张在维护中国传统的政治制度和儒家思想的基础上,引进西方的先进技术和设备,创办近代工业、军事和教育。

他们试图通过这种方式实现富国强兵,然而,由于洋务派没有触及封建制度的根本,这场运动最终以失败告终,但它在一定程度上推动了中国近代化的进程。

戊戌变法时期,维新思潮蓬勃发展。

以康有为、梁启超为代表的维新派主张进行政治制度的改革,学习西方的君主立宪制度,实行变法图强。

他们倡导发展资本主义工商业,改革教育制度,传播西方的民主思想。

尽管戊戌变法只持续了一百多天就失败了,但它在思想文化领域产生了深远的影响,促进了人们的思想解放。

辛亥革命时期,民主共和思潮深入人心。

孙中山领导的革命派主张推翻清朝统治,建立民主共和国。

他们提出了“三民主义”,即民族独立、民主政治、人民幸福的思想纲领。

辛亥革命成功地推翻了清王朝的统治,结束了中国几千年的封建帝制,使民主共和的观念逐渐深入人心。

新文化运动时期,倡导民主与科学的思潮成为主流。

新文化运动的倡导者们猛烈抨击旧道德、旧文化,提倡新道德、新文化。

他们主张以白话文取代文言文,提倡个性解放、自由平等,倡导科学精神。

这场运动动摇了封建思想的统治地位,为马克思主义在中国的传播创造了条件。

五四运动时期,马克思主义思潮开始在中国广泛传播。

在俄国十月革命的影响下,中国的先进知识分子开始认识到马克思主义的科学性和革命性。

高中历史中国近代思潮与制度变迁近代中国是一个思想激荡与制度变革的时代。

从19世纪末到20世纪初,中国接连经历了戊戌变法、辛亥革命、五四运动等一系列思潮与制度的变迁,这些变迁深刻地影响了中国的现代化进程。

本文将分析近代中国的思潮发展与制度变迁,并探讨其对中国历史的深远影响。

一、洋务运动与思潮兴起19世纪末,西方列强入侵中国,中国一度陷入危机之中。

为了摆脱危机,清政府提出了洋务运动。

洋务运动以引进西方技术为目标,兴办近代工业,提升国力。

同时,中国的社会思潮也开始出现变化。

传统思想与现代思潮相互碰撞,新学、维新思潮逐渐兴起。

二、戊戌变法与思潮的挫败戊戌变法是在清朝晚期进行的一次政治改革,旨在推行近代制度。

变法的力量源于思潮的觉醒,提出了“中体西用”的思想,主张以中国传统文化为基础,吸收西方先进制度。

然而,戊戌变法在清政府的内外敌对下无法顺利推进,最终以失败告终。

三、辛亥革命与思潮的胜利辛亥革命是近代中国历史上的一次重要事件,它标志着中国的君主专制制度的终结,开启了中国的民主革命时代。

辛亥革命的背后,是思潮的胜利。

清政府的统治日趋腐败,各种社会思潮逐渐融合,推动了革命的爆发。

四、五四运动与思潮的觉醒五四运动是1919年的一次规模宏大的青年运动。

由于巴黎和会的失败,引发了中国学生对外国列强及其传统文化的激烈抗议,进一步加强了中国的民主思潮与国家意识。

五四运动标志着新文化运动的高涨,思潮成为社会变革的推动力量。

五、思潮与制度变迁的影响思潮与制度变迁相互交织,互相影响。

思潮的觉醒推动了制度的变革,而制度的变革又进一步激发了思潮的发展。

近代中国的思潮与制度变迁,对中国社会产生了深远的影响。

它们为中国社会带来了现代化的冲击,推动了科学技术的进步和社会结构的调整,促进了中国向世界现代文明迈进。

六、近代中国的启示与展望近代中国的思潮与制度变迁给我们带来了许多启示。

首先,思潮对于社会进步起着重要的推动作用,我们需要关注并积极参与当代社会思潮。

中国近代社会思潮的主要特征一、倡导国家独立和民族强盛近代中国是帝国主义列强的殖民地和半殖民地,国家处于被动地位,民族危机严重。

因此,各种思潮都主张国家独立和民族强盛。

这种倡导体现在革命派和改良派的思想中,革命派主张通过暴力手段推翻清朝统治,建立一个独立、自由的民主国家;改良派则主张通过变法,振兴国家,增强民族实力。

二、主张科学教育和知识分子的兴起近代中国社会思潮的兴起与科学教育的普及和知识分子的兴起密切相关。

科学教育的普及使得中国社会开始接触到西方思想和知识,进而启蒙了许多青年知识分子,他们掌握了现代知识,开始对中国传统观念和制度提出质疑,并积极探寻的途径。

三、传统与西方思想的交融中国近代社会思潮的另一个显著特征是传统与西方思想的交融。

传统的儒家思想在中国有着深厚的历史根基,而近代启蒙思想具有西方的特点。

在这一时期,尊重传统和传统文化的观念与西方的现代化思想相互纠葛,既有倾向传统的保守主义,也有倾向现代的进步主义。

四、思潮多样性和对立近代中国社会思潮的多样性和对立也是其主要特征之一、在这个时期,中国社会思想呈现出多种多样的倾向和观点,如保守主义、进步主义、社会主义、民族主义等。

这些思潮之间存在着激烈的辩论和对立,代表不同思想派别的知识分子相互争论,试图影响社会的进程和方向。

五、注重实践与近代中国社会思潮的发展更加重视实践和。

知识分子们通过诸如新闻报刊、杂志、书籍等媒体,积极传播思想,并提出了一系列的具体方针政策和具体实施办法。

他们重视现实,试图通过现有制度和观念的方式,来推动社会的进步和变革。

六、思潮与革命运动的关联近代中国社会思潮与革命运动有着紧密的关联。

许多思潮的提出和发展,往往伴随着革命运动的兴起和发展。

思想家们的思想启迪了革命者,成为他们推动变革的理论基础。

同时,革命运动的发展也进一步促进了社会思潮的酝酿和蔓延。

以上所述是关于中国近代社会思潮的主要特征。

这些特征反映了近代中国社会的多样性、对立性和动荡性。

近代中国的社会思潮与变革近代中国,也就是指从19世纪末期到20世纪中期这段时间内,中国的社会思潮和变革发生了巨大的变化和转折。

这个时期,中国人民和中国社会经历了战乱、革命、开放等一系列大事,不断地推动着社会的发展和进步,产生了众多思潮和变革。

一、思潮的崛起在这个时期,中国不仅受到了西方列强的侵略和控制,而且在国内也面临着大量的社会问题和矛盾,这导致了众多思潮的崛起。

其中最为著名和重要的就是三大思潮:维新思潮、民主思潮和马克思主义思潮。

维新思潮是在中国清朝末年兴起的一种思想潮流,其主要内容是倡导政治改革、文化改良、科学进步、人权自由等方面的观念。

代表人物有康有为、梁启超等。

民主思潮则是在维新思潮基础之上,强调更为深入的政治改革和社会转型。

代表人物有孙中山、黄兴等。

至于马克思主义思潮,则是在中国革命进入新阶段时兴起的一种思想潮流,代表人物有陈独秀、毛泽东等。

这三大思潮都对中国近代社会的发展和变革产生了深远的影响。

维新思潮和民主思潮的倡导和实践,使得中国社会逐渐从封建向现代化转型。

而马克思主义思潮则为中国的革命和建设提供了理论指导。

二、变革的推动中国的思潮多种多样,但是这些思潮最终都归于变革。

近代中国的变革,有政治方面的、经济方面的、文化方面的、社会方面的等等。

1.政治变革最为显著的政治变革,就是辛亥革命。

清朝末年,中国国内已经面临了诸多矛盾和问题,维新思潮和民主思潮依次掀起了改革、改良和革命的浪潮。

在这种背景下,辛亥革命爆发了。

1911年10月10日,在武昌起义的领导下,终于推翻了清朝政府,宣告了近代中国的开端。

辛亥革命为中国的社会变革开启了大门,为后续的政治变革奠定了基础。

随后的政治变革也是不断的发生。

北洋政府的成立、国共合作的形成、新文化运动的兴起、抗日战争的爆发和胜利,都成为了中国近代政治变革的重要里程碑。

2.经济变革经济作为社会生产力的重要组成部分,在近代中国的社会变革中起到了重要的推动作用。

近代主要中国社会思潮的历史演变

近代中国社会思潮的演变经历了多个阶段,以下为其中的几个重要阶段:

1.鸦片战争至甲午战争时期:这一时期,中国面临着西方列强的侵略和压迫,

社会矛盾日益激化。

在这种背景下,一些先进的知识分子开始反思中国面临的问题,并提出了一些新的思想和理念。

林则徐、魏源等人开始了向西方学习的进程,主张学习西方的科技和文化,以增强国力,应对外敌侵略1。

2.甲午战争后至辛亥革命时期:这一时期,中国面临着更加深重的民族危机

和政治危机,民族意识逐渐觉醒。

在这种背景下,一些先进的知识分子开始提倡国家主义和民族主义,主张学习西方的政治制度和文化,以推动中国的现代化。

维新派、革命派等思潮兴起,试图通过改革和革命来拯救中国1。

3.辛亥革命后至五四运动时期:这一时期,中国面临着政治动荡和社会变革

的压力,人们开始反思传统文化和思想。

在这种背景下,一些先进的知识分子开始提倡民主主义、科学主义和社会主义,试图探索新的救国之路2。

4.五四运动后至新中国成立时期:这一时期,中国面临着新的历史时期和社

会变革的压力,人们开始探索新的思想和文化。

在这种背景下,马克思主义思潮兴起,并逐渐成为中国社会的主流思潮2。

总体来说,近代中国社会思潮的演变经历了多个阶段,不同的思潮在不同的历史时期都起到了重要的作用。

这些思潮的演变不仅反映了中国社会的历史进程和变革,也反映了中国社会的思想和文化的发展2。

近代中国社会思潮的思想解读与研究近代中国社会思潮的思想解读与研究是对近代中国社会发展中涌现的各种思想观念和思潮现象进行系统分析和研究的过程。

这些思想观念和思潮在近代中国社会的转型期间,对社会变革起到了重要的推动作用。

他们的出现和发展,反映了中国社会对于现代化、国家建设和社会变革的探索与思考。

在近代中国社会中,涌现了诸多思潮和思想观念,其中包括洋务思潮、维新思潮、立宪思潮、革命思潮、社会主义思潮等。

这些思潮的出现与发展,与中国社会的历史背景、外部冲击以及国内问题的累积有着密切的关系。

洋务思潮是近代中国追求现代化所涌现的思潮之一。

在晚清时期,面对外国列强的侵略和先进的技术文化,一些进步的思想家和政治家开始提倡学习西方科学技术,并推动政府进行自强改革。

他们希望借助洋务运动来提升国家实力,摒弃封建制度的陈旧观念。

然而,由于洋务运动在实践中存在诸多问题和反对声音,最终导致了洋务思潮的短暂而失败的结束。

维新思潮是中国近代又一次追求变革的思潮。

维新思潮的提出主要集中在晚清时期,倡导者包括康有为、梁启超等。

他们主张变法维新,推动国家进行社会、政治、文化的变革,以摆脱西方列强的侵略。

维新思潮主要通过提倡选举制度、平等原则和法治观念等,试图实现中国社会的现代化和国家解放。

然而,由于政府的保守和社会的分裂,维新思潮的推进遭受了严重的阻挠和终结。

立宪思潮是近代中国社会追求民主政治的思潮之一。

20世纪初,面对敌人的进攻和国家的危机,一些进步的思想家和政治家开始推动实施宪政体制,以期实现民主和法治。

立宪思潮的倡导者们追求人权、平等和自由,希望推动国家的政治制度从专制到立宪的转型。

虽然立宪思潮最终没有成功实施,但其思想对于后来的中国社会主义革命产生了深远的影响。

革命思潮是20世纪初至1949年中国革命的重要思潮之一。

革命思潮的提出与中国社会的内外压力有密切关系。

在列强侵略和封建政治的双重压迫下,一些进步的思想家和知识分子开始提出通过暴力手段推翻旧有政权,实现国家独立和社会解放的思想。

近代中国的社会变革与思潮兴起近代中国经历了一系列的社会变革与思潮兴起,这些变革与思潮塑造了中国的现代化进程,对中国社会产生了深远影响。

本文将从政治、经济、文化等角度,探讨近代中国社会变革与思潮兴起的重要事件和其带来的影响。

一、政治变革近代中国的政治变革可以追溯到19世纪末的戊戌变法。

当时,新兴的知识分子和改革派为了推动中国的现代化进程,提出了一系列政治改革方案,力图使中国走出危机。

而其中最为显著的事件就是戊戌变法,它试图引入西方的政治制度和管理方式。

然而,戊戌变法始终没有得到充分的实施,但这时代表了当时一种呼吁变革的思潮。

随后,辛亥革命爆发,清朝被推翻,建立了中华民国。

这是中国政治体制的一次重大变革,结束了中国两千年的封建帝制,开启了中国民主共和的历程。

二、经济变革近代中国的经济变革也是中国社会发展的重要方面。

19世纪末,中国面临着列强侵略和国内经济危机的双重压力,这促使国内一些知识分子和官员开始思考如何振兴中国经济。

在这一背景下,民族资本主义思潮逐渐兴起。

近代中国经济变革的一个重要标志是战国时期的洋务运动。

洋务运动试图引进西方科学技术和工业生产方式,以提升中国实力。

其中,洋务派的实施者康有为等人提出了一系列的改革方案,包括招收外国专家、创办近代工业、改革军队等。

然而,洋务运动在实施过程中面临了许多困难和阻力,最终没有达到预期效果。

但洋务运动仍然代表了当时一股推动经济变革的思潮。

三、思潮兴起在近代中国的社会变革过程中,思潮的兴起起到了重要的推动作用。

其中最具有代表性的思潮是戊戌维新思潮与五四运动。

戊戌维新是继甲午战争后,清政府内部一股推动变革的思潮,旨在振兴国家。

戊戌维新思潮提出了一系列的新政策,包括学习西方先进文化、发展国家实力、推进民主政治等等。

然而,受到保守势力的阻碍,戊戌维新并没有得到完全的实施。

但它代表了近代中国知识分子呼吁变革的思潮。

随着戊戌维新的失败,五四运动的兴起成为了一个新的里程碑。

高中历史近代中国的社会变革与思潮一、社会变革引发的思潮:思想启蒙与科学觉醒中国近代社会变革的历史时期,是一个充满变革和思潮的时代。

由于长期的封闭与落后,中国逐渐觉醒起来,开始思考自身发展的问题。

这一时期,思想启蒙运动与科学觉醒成为社会变革的重要动力。

思想启蒙运动是近代中国社会变革的重要标志之一。

启蒙运动展示了一种批判传统文化的思维方式,崇尚理性、自由和人权。

康有为、梁启超、章太炎等思想家们主张学习西方文化,借鉴西方的政治制度、法律体系、科学知识等,以求实现中国现代化。

他们的思想引发了一系列的社会变革,推动了新政治和社会观念的形成。

与此同时,科学觉醒也在中国社会引发了一波思想浪潮。

西方现代科学的传入,激发了中国学子们对科学知识的渴求,促使一些知识分子开始以科学方法研究世界。

这一时期,中国的科学家们为了追求现代化,积极学习国外的先进科学知识,推动着中国科技水平的进步。

在这个时期,诸如严复、林则徐、李鸿章等思想家和政治家,都曾通过推行科学教育的方式来改革传统社会观念,促进社会变革。

二、社会变革的推动力量:经济改革与外国影响近代中国社会变革的推动力量主要来自于经济改革和外国的影响。

中国封建社会的倒退、民族矛盾的尖锐化,使得中国在与外国接触时遭遇了一系列的挑战。

经济改革成为中国社会变革的必然选择。

自1840年的鸦片战争以来,中国遭受了许多耻辱性的战争失败,社会危机空前加剧。

这导致了中国社会的紧迫性改革需求。

为了挽救中国的衰落,一系列的经济改革开展了起来。

李鸿章、曾国藩、张之洞等改革派官员积极引进西方的科学技术和工业制度,借鉴西方列强的成功经验,推动中国经济的现代化和工业化进程。

此外,外国的影响也在社会变革中发挥了重要作用。

西方列强的入侵与侵略,打破了中国对外封闭的状态,给中国政府与人们带来了严峻的挑战。

被迫面对外国人的侮辱与剥削,中国人开始思考自身的困境,并渴求改变。

同时,西方的政治制度、法律体系、教育模式等也让中国人们看到了不同的社会模式,进一步激发了对社会变革的渴望。

近代中国的社会思潮与改革运动近代中国的社会思潮与改革运动是中国历史上一个重要的时期。

从晚清到民国初期,中国社会经历了一系列的变革,涌现出了多种思潮和运动,对中国的社会、政治和文化产生了深远的影响。

一、维新思潮的涌现19世纪末,中国面临严重的西方列强入侵和国力衰退的危机。

这一时期,一批知识分子涌现出来,开始反思传统的封建制度,并积极寻求国家振兴的出路。

他们被称为“维新派”,代表了近代中国社会思潮的一个重要阶段。

维新派主张学习西方的科学、技术和制度,倡导“中学为体,西学为用”,并主张用新的思想来引领社会变革。

维新派的代表人物有康有为、梁启超等。

他们提出了一系列的改革主张,如变法维新、立宪政体等。

二、戊戌变法与百日维新戊戌变法和百日维新是维新思潮的两个重要标志性事件。

戊戌变法发生于1898年,光绪皇帝下令进行一系列的政治、军事、教育等改革,希望通过改革来强化满清朝廷的统治。

但这一次变革遭到保守势力的坚决反对,不久后便被迫终止。

而百日维新则发生在戊戌变法失败几年后的1898年,康有为、梁启超等知识分子受到戊戌变法的影响,倡导“立宪”和“民主”等思想。

慈禧太后下令光绪皇帝进行一轮政治、军事、教育等领域的改革。

然而,百日维新同样遭到保守势力的反对,最终以失败告终。

三、五四运动与新文化运动五四运动和新文化运动是中国近代社会思潮与改革运动的又一个重要阶段。

五四运动发生在 1919 年,它是一次由学生运动发酵而形成的反对帝国主义和封建主义的革命浪潮。

五四运动的背景是第一次世界大战后,中国的国际地位受到削弱,外国列强对中国的控制加剧,使得中国学生和知识分子对国家的未来产生了极大的忧虑。

五四运动标志着中国知识分子的觉醒,他们开始反思中国传统文化的束缚,提出了“民主”、“科学”、“自由”等口号。

同时,五四运动也对中国的文学、哲学、艺术等领域产生了巨大影响,大量引进西方新思潮,涌现出一批文化人物,如鲁迅、胡适等。

四、反对封建制度的思潮在近代中国的社会思潮与改革运动中,反对封建制度的思潮一直都是重要的力量。

中国近代社会思潮的主要特征在中国几千年的思想史中,有两个时期特别引人注目:一个是百家争鸣的春秋战国时期,一个是从鸦片战争到新中国成立前的近代历史时期。

这两个时期,都恰逢中国社会大转折大变动的时刻。

社会的剧烈变动,许多全新问题的提出,必然带来人们思想的空前活跃,各种不同社会思潮的形成和冲突,以致某种社会思潮逐渐取得主导的地位。

中国近代社会思潮,受到欧美、日本思想文化的冲击、影响,也打上了中国传统思想文化的烙印,更是近代中国社会特定的历史产物。

近代中国社会处于转型状态,它的鲜明特点之一就是“千古未有之奇变”。

这种变化,并非仅仅是外国资本主义侵略势力冲击的后果,而且也是中国社会内部因素自然演化的必然。

它带来的社会变化复杂而深刻,表现为多层面的运动过程,各种内外、新旧因素的制约与影响,又使各个层面的发展不是同一趋势,而是呈现出多层面的立体交错运动的态势。

在这块社会土壤中滋生蔓长起来的社会思潮也就呈现出社会转型期的突出特征。

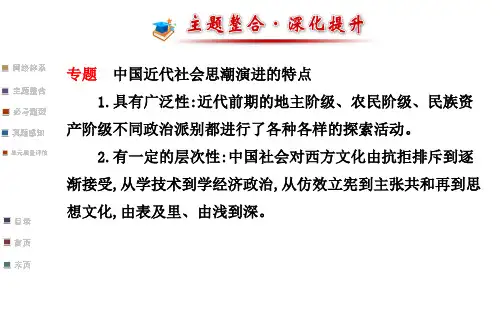

第一,主题突出,政治性和现实性较强。

就中国近代109年的历史来说,大多数人共同关注的问题主要有两个:一是如何求得民族的独立和人民的解放,一是如何使中国摆脱贫穷落后而实现富国强兵。

这两个问题,从它的提出到人们设计种种不同的方案(当然也有反对的方案),彼此间展开激烈的争论,直到问题得到解决,是个完整的过程。

要解决前一个问题,就必须高扬民族主义、爱国主义旗帜,反对帝国主义列强侵略;要实现后一个目标,则需要以民主、科学为思想武器,进行一系列近代改革与革命。

因此,爱国主义和民主、科学便是贯穿近代各个时期各种进步思潮的两大主题。

无论是革新与守旧的交锋,还是中西思想文化的冲突,都与这两大主题息息相关。

由于这一特点,我们也就不难理解,为什么在近代中国特定历史条件下涌现的社会思潮大都具有浓郁的政治色彩。

以龚自珍、林则徐、魏源为代表的经世派,提倡“经世致用”,“以经术为治术”,面向现实,解决实际问题,兴利去弊,强国御侮。