熔体生长法-直拉法-1

- 格式:ppt

- 大小:2.14 MB

- 文档页数:77

太阳能级单晶硅片1 范围本标准规定了太阳能级单晶硅片的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于太阳能电池用的太阳能级单晶硅片(以下简称单晶硅片)。

2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可以使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 2828.1-2003 计数抽样检验程序第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划3 术语和定义3.1本产品导电类型为p-型半导体硅片导电类型是指半导体材料中多数载流子的性质所决定的导电特性,本产品导电类型是p-型半导体,其多数载流子为空穴的半导体。

3.2杂质浓度单位体积内杂质原子的数目。

本产品的主要杂质是指氧含量、碳含量。

3.3体电阻率单位体积的材料对于两平行面垂直通过的电流的阻力。

一般来说,体电阻率为材料中平行电流的电场强度与电流密度之比。

符号为ρ,单位为Ω·cm 。

3.4四探针测量材料表面层电阻率的一种探针装置。

排列成一直线、间距相等的四根金属探针垂直压在样品表面上,使电流从两外探针之间通过,测量两内探针的电位差。

3.5寿命晶体中非平衡载流子由产生到复合存在的平均时间间隔,它等于非平衡少数载流子浓度衰减到其始值的1/e(e=2.718)所需的时间。

又称少数载流子寿命,简称少子寿命。

寿命符号τ,单位为μs 。

3.6孪晶在晶体中晶体是两部分,彼此成镜象对称的晶体结构。

连接两部分的界面称为孪晶或孪晶边界。

在金刚石结构中,例如硅,孪晶面为(111)面。

3.7单晶不含大角晶界或孪晶界的晶体。

3.8直拉法(CZ)本产品单晶硅的生长方式为直拉法,其工艺为沿着垂直方向从熔体中拉制单晶体的方法,又称切克劳斯基法,表示符号为CZ。

第2章材料合成与制备的主要途径材料合成与制备的方法很多,从材料的物态上看,材料合成与制备的主要途径可以分为三种类型,即:基于液相—固相转变的材料制备;基于固相-固相转变的材料制备;基于气相—固相转变的材料制备。

2.1 基于液相—固相转变的材料制备基于液相—固相转变的材料制备一般可分为两类:一类是从熔体出发,通过降温固化得到固相材料,如果条件适合并且降温速率足够慢可以得到单晶体,如果采用快冷技术可以制备非晶(玻璃态)材料;另一类则从溶液出发,在溶液中合成新材料或有溶液参与合成新材料,再经固化得到固相材料。

2.2.1 从熔体制备单晶材料单晶材料的制备必须排除对材料性能有害的杂质原子和晶体缺陷。

低杂质含量、结晶完美的单晶材料多由熔体生长得到。

熔体生长中应用得最广的方法是直拉法(Czochralski法)生长。

直拉法的特点是所生长的晶体的质量高,速度快。

半导体电子工业所需的无位错Si单晶就是采用这种方法制备的。

图2.l是直拉法晶体生长的示意图。

熔体置于坩埚中,一块小单晶,称为籽晶,与拉杆相连,并被置于熔体的液面处。

加热器使单晶炉内的温场保证坩埚以及熔体的温度保持在材料的熔点以上,籽晶的温度在熔点以下,而液体和籽晶的固液界面处的温度恰好是材料的熔点。

随着拉杆的缓缓拉伸(典型速率约为每分钟几毫米),熔体不断在固液界面处结晶,并保持了籽晶的结晶学取向。

为了保持熔体的均匀和固液界面处温度的稳定,籽晶和坩埚通常沿相反的方向旋转(转速约为每分钟数十转)。

显然,这种旋转使得长成的单晶对转轴有柱面对称性。

高压惰性气体(如Ar)常被通人单晶炉中防止污染并抑制易挥发元素的逃逸。

对易挥发材料也可采用液封技术,即在熔体表面覆盖一层不挥发的惰性液体,如生长GaAs单晶时使用的液封材料是B2O3。

图2.1 直拉法单晶生长示意图1:籽晶;2:熔体;3、4:加热器坩埚下降法又称定向凝固法,也是一种应用广泛的晶体生长技术。

其基本原理是使装有熔体的坩埚缓慢通过具有一定温度梯度的温场,如图2.2所示。

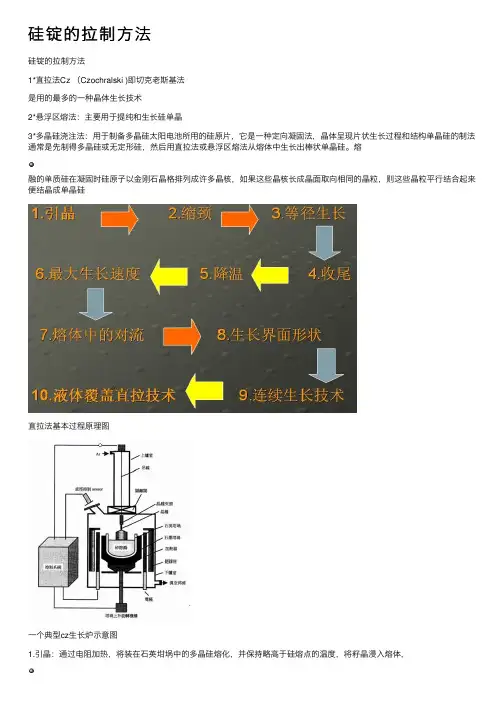

硅锭的拉制⽅法硅锭的拉制⽅法1*直拉法Cz (Czochralski )即切克⽼斯基法是⽤的最多的⼀种晶体⽣长技术2*悬浮区熔法:主要⽤于提纯和⽣长硅单晶3*多晶硅浇注法:⽤于制备多晶硅太阳电池所⽤的硅原⽚,它是⼀种定向凝固法,晶体呈现⽚状⽣长过程和结构单晶硅的制法通常是先制得多晶硅或⽆定形硅,然后⽤直拉法或悬浮区熔法从熔体中⽣长出棒状单晶硅。

熔融的单质硅在凝固时硅原⼦以⾦刚⽯晶格排列成许多晶核,如果这些晶核长成晶⾯取向相同的晶粒,则这些晶粒平⾏结合起来便结晶成单晶硅直拉法基本过程原理图⼀个典型cz⽣长炉⽰意图1.引晶:通过电阻加热,将装在⽯英坩埚中的多晶硅熔化,并保持略⾼于硅熔点的温度,将籽晶浸⼊熔体,然后以⼀定速度向上提拉籽晶并同时旋转引出晶体2.缩颈:⽣长⼀定长度的缩⼩的细长颈的晶体,以防⽌籽晶中的位错延伸到晶体中;3.等径⽣长:根据熔体和单晶炉情况,控制晶体等径⽣长到所需长度4.收尾:直径逐渐缩⼩,离开熔体;5.降温:降级温度,取出晶体,待后续加⼯6.最⼤⽣长速度:晶体⽣长最⼤速度与晶体中的纵向温度梯度、晶体的热导率、晶体密度等有关。

提⾼晶体中的温度梯度,可以提⾼晶体⽣长速度;但温度梯度太⼤,将在晶体中产⽣较⼤的热应⼒,会导致位错等晶体缺陷的形成,甚⾄会使晶体产⽣裂纹。

为了降低位错密度,晶体实际⽣长速度往往低于最⼤⽣长速度。

7熔体中的对流:相互相反旋转的晶体(顺时针)和坩埚所产⽣的强制对流是由离⼼⼒和向⼼⼒、最终由熔体表⾯张⼒梯度所驱动的。

所⽣长的晶体的直径越⼤(坩锅越⼤),对流就越强烈,会造成熔体中温度波动和晶体局部回熔,从⽽导致晶体中的杂质分布不均匀等8.⽣长界⾯形状(固液界⾯):固液界⾯形状对单晶均匀性、完整性有重要影响,正常情况下,固液界⾯的宏观形状应该与热场所确定的熔体等温⾯相吻合。

在引晶、放肩阶段,固液界⾯凸向熔体,单晶等径⽣长后,界⾯先变平后再凹向熔体。

通过调整拉晶速度,晶体转动和坩埚转动速度就可以调整固液界⾯形状9.连续⽣长技术:为了提⾼⽣产率,节约⽯英坩埚(在晶体⽣产成本中占相当⽐例),发展了连续直拉⽣长技术,主要是重新装料和连续加料两中技术:- 重新加料直拉⽣长技术:可节约⼤量时间(⽣长完毕后的降温、开炉、装炉等),⼀个坩埚可⽤多次。

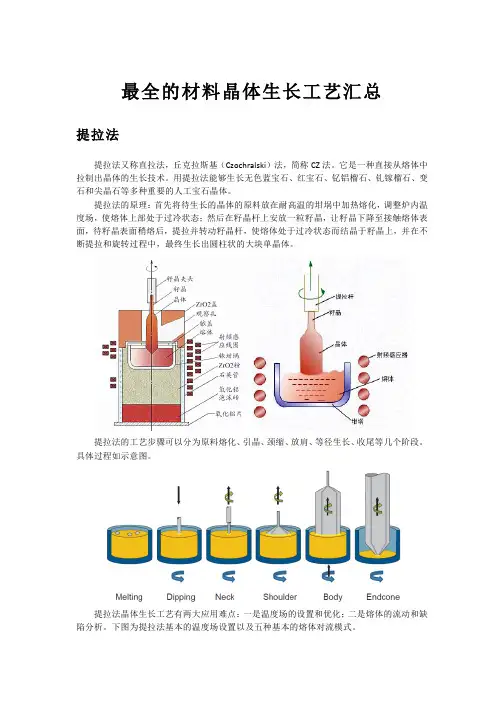

最全的材料晶体生长工艺汇总提拉法提拉法又称直拉法,丘克拉斯基(Czochralski)法,简称CZ法。

它是一种直接从熔体中拉制出晶体的生长技术。

用提拉法能够生长无色蓝宝石、红宝石、钇铝榴石、钆镓榴石、变石和尖晶石等多种重要的人工宝石晶体。

提拉法的原理:首先将待生长的晶体的原料放在耐高温的坩埚中加热熔化,调整炉内温度场,使熔体上部处于过冷状态;然后在籽晶杆上安放一粒籽晶,让籽晶下降至接触熔体表面,待籽晶表面稍熔后,提拉并转动籽晶杆,使熔体处于过冷状态而结晶于籽晶上,并在不断提拉和旋转过程中,最终生长出圆柱状的大块单晶体。

提拉法的工艺步骤可以分为原料熔化、引晶、颈缩、放肩、等径生长、收尾等几个阶段。

具体过程如示意图。

提拉法晶体生长工艺有两大应用难点:一是温度场的设置和优化;二是熔体的流动和缺陷分析。

下图为提拉法基本的温度场设置以及五种基本的熔体对流模式。

在复杂的工艺条件下,实际生产需要调整的参数很多,例如坩埚和晶体的旋转速率,提拉速率等。

因此实际中熔体的温度场和流动模式也更复杂。

下图是不同的坩埚和晶体旋转速率下产生的复杂流动示意图。

这两大应用难点对晶体生长的质量和效率都有很大影响,是应用和科研领域中最关心的两个问题。

通常情况下为了减弱熔体对流,人为地引入外部磁场是一种有效办法,利用导电流体在磁场中感生的洛伦兹力可以抑制熔体的对流。

常用的磁场有横向磁场、尖端磁场等。

下图是几种不同的引入磁场类型示意图。

引入磁场可以在一定程度上减弱对流,但同时磁场的引入也加大了仿真模拟的难度,使得生长质量预测变的更难,因此需要专业的晶体生长软件才能提供可靠的仿真数据。

晶体提拉法有以下优点:(1)在晶体生长过程中可以直接进行测试与观察,有利于控制生长条件;(2)使用优质定向籽晶和“缩颈”技术,可减少晶体缺陷,获得优质取向的单晶;(3)晶体生长速度较快;(4)晶体光学均一性高。

晶体提拉法的不足之处在于:(1)坩埚材料对晶体可能产生污染;(2)熔体的液流作用、传动装置的振动和温度的波动都会对晶体的质量产生影响。

氧化镓直拉法是一种制备单晶氧化镓的方法,其基本原理是在高温下通过化学反应将氧化镓粉末转化为熔体,然后通过拉伸法生长出单晶氧化镓。

具体步骤如下:

1. 准备氧化镓粉末:将高纯度的氧化镓粉末放入高温炉中,加热至一定温度,使其完全转化为熔体。

2. 拉伸法生长:将熔体倒入一个特制的坩埚中,然后通过加热坩埚底部的方式,使熔体在坩埚内上升,并在一定的温度下逐渐形成单晶氧化镓。

在生长过程中,需要通过控制温度和生长速度来控制晶体的质量和尺寸。

3. 切割和抛光:将生长出来的单晶氧化镓取出,进行切割和抛光,以得到所需的形状和尺寸。

氧化镓直拉法的优点是可以制备出高质量的单晶氧化镓,而且生长速度较快,适用于大规模生产。

缺点是需要高温高压的条件,设备成本较高,同时也需要较高的技术水平和经验。

一文看懂氧化镓近来,氧化镓(Ga2O3)作为一种“超宽禁带半导体”材料,得到了持续关注。

超宽禁带半导体也属于“第四代半导体”,与第三代半导体碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)相比,氧化镓的禁带宽度达到了4.9eV,高于碳化硅的3.2eV和氮化镓的3.39eV,更宽的禁带宽度意味着电子需要更多的能量从价带跃迁到导带,因此氧化镓具有耐高压、耐高温、大功率、抗辐照等特性。

并且,在同等规格下,宽禁带材料可以制造die size更小、功率密度更高的器件,节省配套散热和晶圆面积,进一步降低成本。

2022年8月,美国商务部产业安全局(BIS)对第四代半导体材料氧化镓和金刚石实施出口管制,认为氧化镓的耐高压特性在军事领域的应用对美国国家安全至关重要。

此后,氧化镓在全球科研与产业界引起了更广泛的重视。

一、氧化镓的性能、应用和成本1、第四代半导体材料第一代半导体指硅(Si)、锗(Ge)等元素半导体材料;第二代半导体指砷化镓(GaAs)、磷化铟(InP)等具有较高迁移率的半导体材料;第三代半导体指碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)等宽禁带半导体材料;第四代半导体指氧化镓(Ga2O3)、金刚石(C)、氮化铝(AlN)等超宽禁带半导体材料,以及锑化镓(GaSb)、锑化铟(InSb)等超窄禁带半导体材料。

第四代超宽禁带材料在应用方面与第三代半导体材料有交叠,主要在功率器件领域有更突出的应用优势。

第四代超窄禁带材料的电子容易被激发跃迁、迁移率高,主要应用于红外探测、激光器等领域。

第四代半导体全部在我国科技部的“战略性电子材料”名单中,很多规格国外禁运、国内也禁止出口,是全球半导体技术争抢的高地。

第四代半导体核心难点在材料制备,材料端的突破将获得极大的市场价值。

2、氧化镓的晶体结构和性质氧化镓有5种同素异形体,分别为α、β、γ、ε和δ。

其中β-Ga2O3(β相氧化镓)最为稳定,当加热至一定高温时,其他亚稳态均转换为β相,在熔点1800℃时必为β相。

单晶硅生长技术及氧缺陷控制方法2100字摘要:本文介绍了单晶硅的基本概念和用途,并对单晶硅的几种主要制备方法做了简单介绍。

同时结合生产实际经验,对单晶硅中的主要杂质――氧,提出了几种控制方法。

关键词:单晶硅;生长技术;氧缺陷1 单晶硅的概念半导体材料的电学性质和其他物理性质对晶格缺陷以及所含杂质的种类和数量非常敏感。

制作各种半导体器件,尤其是集成电路和大规模集成电路的制作更需要均匀性好的大直径完善单晶。

目前不仅能制造无位错的完善单晶,而且还可以将位错密度控制在一定范围内[1]。

无位错单晶的直径已达到200mm规格化。

2 单晶硅的生长方法生长单晶的方法有很多种,但基本上可分为:从熔体中的生长法、从溶剂的溶液中生长法和气相生长法[2]。

从熔体中生长单晶的方法,根据具体的工艺又分为立式和水平布里支曼法、立式和水平区溶法、直拉法和粉末法等。

立式区熔法又称无坩埚区熔法。

从溶液中生长单晶的方法有溶剂层移动法,液相外延法等。

从气相生长单晶方法,又可分为热分解或氢还原CVE、利用歧化反应的CVE以及分子束外延法等。

体单晶硅的制备主要用直拉法和区溶法。

薄层单晶硅的制备主要用硅的化合物热分解或氢还原的CVE及分子束外延法。

直拉法又称为乔赫拉尔斯基法。

这种方法生长的单晶硅径向杂质分布比较均匀,但纵向分布就差一些。

另外,拉制单晶时熔体直接与石英坩埚接触,会引进一些氧原子及碳沾污。

目前用区熔法能生长直径100mm,长1m以上的单晶硅,这种单晶中纵向杂质分布比较好,但径向分布不如直拉法的单晶。

用气相外延法(如SiH4的热分解或SiCl4氢还原)能够制备质量非常好的薄层单晶,一般器件大多制作在这个外延层中。

气相外延是目前在器件生产中不可缺少的工艺。

为了满足器件对材料的导电类型和电阻率的要求,在直拉法中采用在熔体中掺杂的方法,在无坩埚区熔中采用的掺杂方法有多种。

前些年,我国主要采用溶液掺杂法,最近提出了一些新的行之有效的掺杂方法。

1 蓝宝石晶体的特质蓝宝石晶体是一种理想的晶体材料,具有良好的导热性、透光性、化学稳定性,且耐高温、耐腐蚀、高强度、高硬度,被广泛应用于抗高压器件、耐磨损器件、红外制导、导弹整流罩等太空、军事、科研等高科技领域[1]。

由于天然蓝宝石稀少,成本高以及化学成分不纯,因而不能被工业材料广泛使用,工业上大量应用的蓝宝石是人工合成。

本文对蓝宝石晶体的主要生长方法作了较详细介绍,综述了国内外的一些研究成果并讨论了目前存在的问题。

2 蓝宝石晶体主要生长方法2.1 坩埚下降法(VGF )坩埚下降法的基本原理如图1所示,其生长过程为:将晶体生长的原料装入坩埚内,使其通过具有单向温度梯度的生长炉(温度上高下低),随着坩埚逐渐向下的连续运动,固液界面沿着与其运动相反的方向定向生长,熔体自下而上凝固,从而实现晶体生长过程的连续性。

坩埚形状对于是否能成功获得优质的单晶具有决定性的作用,通过设计合适的坩埚尖端形状,使得只有一个晶粒长大,终止其他晶粒的生长,以成功获得单晶,也可以在坩埚底部放置加工成一定形状和取向的籽晶,以实现单晶生长。

采用坩埚下降法生长出的晶体内应力及位错密度大,但由于坩埚密封,晶体不易被污染,纯度较高。

2.2 热交换法(HEM)热交换法应用于蓝宝石晶体生长最早在1970年,由Schmid 和Viechnicki 提出[2]。

美国Crystal Systems 公司的S.Frederick 等人[3]将热交换法用于蓝宝石晶体生长已有30多年的历史。

目前热交换法所生长的晶体直径可达430mm [4]。

热交换法的长晶原理为:在电阻加热炉底部装有热交换器,内有冷却氦气流过。

装有原料的坩埚置于热交换器的上方,籽晶放于坩埚底部中心处。

当坩埚里面的原料被加热熔化后,籽晶由于底部热交换器的冷却作用并未熔化,此时加大氦气流量,从熔体中带走的热量增加,籽晶逐渐长大,最后使坩埚内的熔体全部结晶。

生长过程中,固液界面处的温度梯度是晶体生长的驱动力,熔体的温度可通过调节石墨加热器的功率来改变,而晶体的热量可以调节通过氦气的流量带走。