Stroke:2014脑卒中预防指南解读

- 格式:doc

- 大小:19.00 KB

- 文档页数:6

脑卒中的三级预防脑卒中(Stroke)是一种常见的神经系统疾病,其发病率和死亡率居高不下。

为了降低脑卒中的发病率和死亡率,三级预防是非常重要的。

三级预防主要包括早期干预、康复治疗和长期管理。

本文将详细介绍脑卒中的三级预防措施。

1. 早期干预早期干预是指在脑卒中发生后的最早阶段,通过快速识别症状、紧急处理和有效治疗,减少脑卒中的损伤和并发症。

早期干预包括以下几个方面:1.1 症状识别:公众教育是非常重要的,要提高人们对脑卒中症状的认识,如突然出现面部、手臂或腿部无力、言语困难、突然出现剧烈头痛等。

一旦发现这些症状,应立即就医。

1.2 紧急处理:脑卒中患者需要尽快接受紧急治疗,通常包括静脉溶栓治疗和机械取栓治疗。

这些治疗方法可以恢复脑血流,减少脑损伤。

1.3 有效治疗:治疗脑卒中的方法包括药物治疗、手术治疗和康复治疗等。

药物治疗主要是通过抗凝血、抗血小板、降压等药物来控制病情。

手术治疗主要针对特定病例,如颅内出血等。

康复治疗是脑卒中后的重要环节,通过物理治疗、语言治疗等方法帮助患者恢复功能。

2. 康复治疗康复治疗是脑卒中的重要阶段,旨在帮助患者恢复功能、提高生活质量。

康复治疗包括以下几个方面:2.1 物理治疗:物理治疗可以帮助患者恢复肌力、平衡能力和日常活动能力。

物理治疗师会根据患者的具体情况制定个性化的康复方案,包括运动训练、平衡训练等。

2.2 语言治疗:脑卒中患者常常出现语言障碍,语言治疗可以帮助患者恢复语言能力。

语言治疗师会通过言语训练、发音训练等方法帮助患者恢复语言能力。

2.3 职业治疗:职业治疗可以帮助患者重新适应日常生活和工作。

职业治疗师会通过日常活动训练、工作适应训练等方法帮助患者恢复工作能力。

2.4 心理治疗:脑卒中对患者的心理影响很大,心理治疗可以帮助患者调整情绪、减轻焦虑和抑郁。

心理治疗师会通过谈话、心理支持等方式帮助患者度过心理困难。

3. 长期管理脑卒中患者需要进行长期管理,以预防再次发作和并发症的发生。

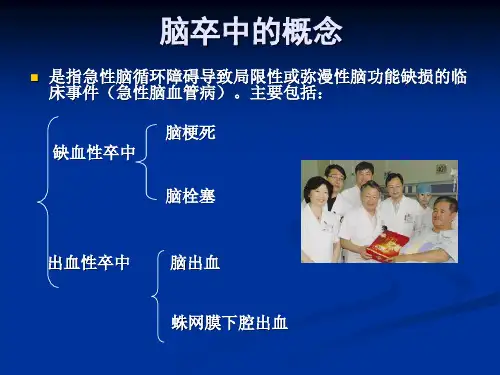

脑卒中防治知识讲座一、什么是脑卒中脑卒中(Stroke)是脑中风的学名,是一种突然起病的脑血液循环障碍性疾病。

又叫脑血管意外。

是指在脑血管疾病的病人,因各种诱发因素引起脑内动脉狭窄,闭塞或破裂,而造成急性脑血液循环障碍,临床上表现为一过性或永久性脑功能障碍的症状和体征.脑卒中分为脑中风包括缺血性中风(短暂性脑缺血发作、动脉粥样硬化性血栓性脑梗塞、腔隙性脑梗塞、脑栓塞)、出血性中风(脑出血、蛛网膜下腔出血)、高血压脑病和血管性痴呆四大类。

二、临床症状脑卒中的先兆临床表现以猝然昏扑、不省人事或突然发生口眼歪斜、半身不遂、舌强言蹇、智力障碍为主要特征。

脑卒中包括脑出血、脑梗塞和蛛网膜下腔出血等一大类由脑部血管病变所导致的急性疾病,现代医学统称其为急性脑血管疾病。

它主要发生于老年人,但实际上任何种族、年龄、性别的人均可发生。

早期发现及时治疗非常重要,脑卒中的特点是发病急、起病突然。

常见的症状包括:1.头痛、头晕。

脑出血时头痛加剧,还伴有呕吐;眩晕是一种自身或外界物体旋转的感觉,活动时加重,常常有呕吐和恶心症状。

2.语言障碍。

不能说或不能听懂他人的语言,最常见的是语言含混不清。

3.肢体活动障碍。

多为一侧肢体瘫痪,也就是通常所说的半身不遂。

有可能是完全不能活动;或者虽然可动,但却无力、不灵活,比如不能持物、走路向一侧偏斜等,也有的时候表现为整体活动障碍。

4.偏身感觉障碍。

可表现为一侧躯体或肢体感觉消失,或对各种疼痛、冷热刺激不敏感,麻木感等。

5.视物成双或重影、视物模糊或一过性视物不清等。

上述表现可以单独出现,但更多地是几种表现以不同的组合而出现。

如果病后很快出现昏迷、呕吐和大小便失禁等,说明病情危重。

三、危险因素预防的重要性:控制脑中风发病因素、中风是可以预防的。

知道中风的严重性,早期预防和治疗中风就显得特别重要,了解中风的危险因素,并给予一定的干预和治疗,可以预防和减少中风的发生,减少致残率和死亡率。

xx的危险因素有:1、高血压病,无论是出血性中风还是缺血性中风,高血压是最主要的独立危险因素。

中国缺血性脑卒中和短暂性脑缺血发作二级预防指南2014二、一般处理目前这部分的相关高等级研究证据较少,共识性推荐意见如下:( 一) 呼吸与吸氧(1) 必要时吸氧,应维持氧饱和度>94%。

气道功能严重障碍者应给予气道支持(气管插管或切开)及辅助呼吸。

(2) 无低氧血症的患者不需常规吸氧。

(二) 心脏监测与心脏病变处理脑梗死后24 h 内应常规进行心电图检查,根据病情,有条件时进行持续心电监护24 h 或以上,以便早期发现阵发性心房纤颤或严重心律失常等心脏病变;避免或慎用增加心脏负担的药物。

(三) 体温控制(1) 对体温升高的患者应寻找和处理发热原因,如存在感染应给予抗生素治疗。

(2)对体温>38 ℃的患者应给予退热措施。

(四) 血压控制1.高血压:约70%的缺血性卒中患者急性期血压升高[15,16],原因主要包括:病前存在高血压、疼痛、恶心呕吐、颅内压增高、意识模糊、焦虑、卒中后应激状态等。

多数患者在卒中后24 h 内血压自发降低。

病情稳定而无颅内高压或其他严重并发症的患者,24 h 后血压水平基本可反映其病前水平[17]。

目前关于卒中后早期是否应该立即降压、降压目标值、卒中后何时开始恢复原用降压药及降压药物的选择等问题尚缺乏充分的可靠研究证据。

国内研究显示,入院后约 1.4% 的患者收缩压≥220 mm Hg(1 mmH=g0.133 kPa) ,5.6%的患者舒张压≥120 mm Hg[17]。

近期发表的中国急性缺血性脑卒中降压试验(The China Antihypertensive Trial in Acute Ischemic Stroke ,CATIS),观察了 4 071例48 h 内发病的缺血性卒中急性期( 入院24 h 后) 患者接受强化降压治疗对14 d 内、出院时及3个月的死亡和严重残疾的影响,结果提示强化降压组无明显获益,但可能是安全的[18]。

2.卒中后低血压:卒中后低血压很少见,原因有主动脉夹层、血容量减少以及心输出量减少等。

脑卒中基础知识培训讲义一、定义脑卒中(Stroke)是脑中风的学名,是一种突然起病的脑血液循环障碍性疾病。

又叫脑血管意外。

是指在脑血管疾病的病人,因各种诱发因素引起脑内动脉狭窄,闭塞或破裂,而造成急性脑血液循环隙碍,临床上表现为一过性或永久性脑功能障碍的症状和体征.脑卒中分为缺血性脑卒中和出血性脑卒中。

二、影响脑中风是严重危害人类健康和生命安全的常见的难治性疾病,祖国医学将其列为“风、跨、殿、膈”四大疑难病之首,存在着明显三高(发病率高、致残率高、死亡率高)现象。

根据统计中国每年发生脑中风病人达200万。

发病率高达120/10万。

现幸存中风病人700万,其中450万病人不同程度丧失劳动力和生活不能自理。

致残率高达75%。

中国每年中风病人死亡120万。

已得过脑中风的患者,还易再复发,每复发一次,加重一次。

所以,更需要采取有效措施预防复发。

脑中风给人类健康和生命造成极大威胁,给患者带来极大痛苦,家庭及社会负担沉重。

因此,充分认识脑中风的严重性,提高脑中风的治疗与预防水平、降低脑中风的发病率,致残率和死亡率是当务之急。

三、脑卒中的类型将脑卒中分成两类:缺血性脑卒中大约占所有脑卒中的80%。

是指局部脑组织因血液循环隙碍,缺血、缺氧而发生的软化坏死。

主要是由于供应脑部血液的动脉出现粥样硬化和血栓形成,使管腔狭窄甚至闭塞,导致局灶性急性脑供血不足而发病;也有因异常物体(固体、液体、气体)沿血液循环进入脑动脉或供应脑血液循环的颈部动脉,造成血流阻断或血流量骤减而产生相应支配区域脑组织软化坏死者。

前者称为动脉硬化性血栓形成性脑梗死,后者称为脑栓塞。

出血性脑卒中分为两种亚型:颅内出血(ICH)和蛛网膜下出血(SAH)。

出血量决定了脑卒中的严重程度。

出血性脑卒中的死亡率大大高于缺血性脑卒中。

四、流行与发病如果与其他心血管疾病分开考虑,脑卒中是美国和英国位于第三位的死亡原因,紧随心脏病和癌症之后。

脑卒中也是引起成人残疾的第一位原因,在存活者中,90%有不同的功能缺失。

关于脑卒中的一级预防和二级预防脑卒中是一种常见的危及人们健康的疾病,给患者和家庭带来了巨大的负担。

为了预防脑卒中的发生,一级预防和二级预防是非常重要的。

本文将详细介绍脑卒中的一级预防和二级预防的相关内容。

一、脑卒中的一级预防1.1 保持健康的生活方式保持健康的生活方式是预防脑卒中的重要措施。

这包括定期锻炼身体,控制体重,保持适当的饮食和摄入足够的水分。

此外,戒烟和限制酒精摄入也是非常重要的。

1.2 控制高血压高血压是导致脑卒中的主要危险因素之一。

通过定期测量血压,保持血压在正常范围内,可以有效降低脑卒中的风险。

如果患有高血压,应积极采取药物治疗和生活方式改变来控制血压。

1.3 管理糖尿病糖尿病是另一个与脑卒中相关的危险因素。

通过定期监测血糖水平,积极治疗和管理糖尿病,可以降低脑卒中的风险。

合理控制饮食,适量运动和按时服药是管理糖尿病的重要措施。

二、脑卒中的二级预防2.1 抗血小板治疗对于已经患有脑卒中的患者,抗血小板治疗可以有效预防再次发生脑卒中。

常用的抗血小板药物包括阿司匹林和氯吡格雷。

然而,使用这些药物时应遵循医生的建议,并注意可能的副作用。

2.2 药物治疗对于脑卒中患者,药物治疗是非常重要的。

常用的药物包括抗凝血药物和降压药物。

这些药物可以帮助降低血液的凝血性和控制血压,从而减少再次发生脑卒中的风险。

2.3 康复治疗脑卒中后的康复治疗对于恢复功能和预防二次发作非常重要。

康复治疗包括物理治疗、语言治疗和心理治疗等。

通过专业的康复治疗,可以帮助患者尽快恢复功能,减少并发症的发生。

三、脑卒中的预防建议3.1 定期体检定期体检可以帮助发现潜在的脑卒中风险因素,及时采取预防措施。

体检项目包括血压测量、血糖检测和血脂检测等。

3.2 健康饮食均衡饮食对于预防脑卒中至关重要。

建议摄入足够的蔬菜水果,限制高脂肪和高盐食物的摄入。

此外,减少高糖食物的摄入也是非常重要的。

3.3 减少压力长期的精神压力会增加患脑卒中的风险。

中国缺血性脑卒中和短暂性脑缺血发作二级预防指南缺血性脑卒中和短暂性脑缺血发作(transient ischemic attack,TIA)是最常见的脑血管病类型,我国脑卒中亚型中,近70%的患者为缺血性脑卒中。

最新数据显示,我国缺血性脑卒中年复发率高达17.7%。

有效的二级预防是减少复发和死亡的重要手段。

撰写组通过复习相关研究证据,结合中国国情和临床现状,征求各方意见并充分讨论达成共识,集体制定了《中国缺血性脑卒中和短暂性脑缺血发作二级预防指南2014》,以期为神经科医生提供针对缺血性脑卒中和TIA 合理、科学的二级预防治疗策略,从而减少我国缺血性脑卒中及TIA患者的死亡率、复发率和致残率。

危险因素控制脑血管病的危险因素包括可预防和不可预防两类,应积极控制可预防的危险因素,减少脑血管病的发生或复发。

相关危险因素可参考以往脑卒中一级预防指南及二级预防指南。

本文重点介绍循证医学证据充分、关注度高且可以进行干预的危险因素。

一、高血压高血压是脑卒中和TIA最重要的危险因素。

在近期发生过缺血性脑卒中的患者中,高血压的诊断率高达70%。

目前我国约有3.25亿高血压患者,但高血压的知晓率、治疗率及控制率均较低(分别为42.6%、34.1%和9.3%)。

第1个证实脑卒中二级预防降压治疗有效性的随机对照试验(randomized controlled trial, RCT)是我国开展的脑卒中后降压治疗研究(Post–stroke Antihypertensive Treatment Study, PATS),该研究入选5 665例近期发生TIA 或小脑卒中(包括出血性和缺血性)的患者,完全随机法分为吲达帕胺组和安慰剂组,平均随访24个月,结果显示吲达帕胺组的再发脑卒中率显著低于安慰剂组(30.9%与44.1%),脑卒中复发的相对风险降低30%,提示对于我国以高钠型为主的高血压人群,利尿剂有显著预防脑卒中复发的作用。

关于脑卒中的一级预防和二级预防一级预防和二级预防是关于脑卒中(stroke)的两个重要概念。

脑卒中是指由于脑血管疾病引起的脑部血液供应中断,导致脑细胞缺氧、坏死和功能损害的疾病。

预防脑卒中的目标是降低脑卒中的发生率和相关病死率,提高患者的生活质量。

一级预防主要是指通过控制脑卒中的危险因素来预防脑卒中的发生,而二级预防则是指在患者已经发生脑卒中后,通过早期干预和治疗来减少再次发生脑卒中的风险。

一级预防主要包括以下几个方面:1. 健康生活方式的促进:饮食健康、均衡,减少高脂肪、高盐、高糖的摄入;适量运动,保持体重正常;戒烟限酒,控制饮酒量;避免长时间久坐,保持适当的体力活动。

2. 控制高血压:高血压是脑卒中的主要危险因素之一,通过定期测量血压、合理用药、改善生活习惯等手段,控制血压在正常范围内。

3. 控制糖尿病:糖尿病是脑卒中的独立危险因素,通过定期检查血糖、合理用药、控制饮食等方式,控制血糖水平。

4. 控制血脂异常:高胆固醇和高甘油三酯是脑卒中的危险因素,通过定期检查血脂、合理用药、改善饮食结构等手段,控制血脂水平。

5. 防止心脏病和心律失常:心脏病和心律失常是脑卒中的危险因素,通过定期检查心脏功能、合理用药、保持心理健康等方式,预防心脑血管疾病的发生。

二级预防主要包括以下几个方面:1. 及时干预:一旦发生脑卒中,应尽早就医,接受脑卒中的急诊治疗。

急诊治疗包括溶栓治疗、抗凝治疗、抗血小板治疗等,旨在尽快恢复脑血流。

2. 康复治疗:脑卒中后的康复治疗非常重要,包括物理治疗、语言治疗、职业治疗等,旨在恢复患者的日常生活能力和社会功能。

3. 持续管理:脑卒中患者需要长期的管理和随访,包括定期复查脑血管影像学、监测血压、血糖、血脂等指标,调整用药方案,改善生活习惯。

4. 教育和心理支持:脑卒中患者和家属需要接受相关的教育,了解脑卒中的知识和预防措施,同时也需要得到心理支持,以应对脑卒中带来的身体和心理变化。

2014年《卒中筛查与防治技术规范》—卫计委发布卒中是一组急性脑循环障碍所致的局限或全面性脑功能缺损综合征,包括缺血性和出血性卒中两大类。

缺血性卒中即脑梗死;出血性卒中包括脑出血和蛛网膜下腔出血。

卒中具有发病率高、致残率高、病死率高和复发率高等特点。

2008年公布的我国居民第3次死因抽样调查结果显示,脑血管病已成为我国国民第一位的死亡原因。

卒中严重危害着人民群众的生命健康和生活质量,给患者及其家庭和社会带来沉重的负担,已经成为我国重大的公共卫生问题。

卒中危险因素非常复杂,除年龄和遗传因素等不可干预者外。

在可干预危险因素中,吸烟、饮酒过量、缺乏体力活动等不健康生活方式以及高血压、糖尿病、血脂异常、心房颤动、高同型半胱氨酸血症等疾病都与卒中的关系尤为密切。

世界各国卒中防控的经验表明,针对卒中危险因素,采取有效的一、二、三级预防措施,可以避免大多数卒中的发生,控制已患病者的病情,降低卒中的发病率、致残率和病死率。

短暂性脑缺血发作(TIA)是缺血性卒中发生的前兆,也是卒中筛查与防治的重点之一。

卒中筛查与防治要“关口前移,重心下沉”,建立并完善相关工作体系,普及适宜技术,做到早发现与及时干预。

一、概述(一)卒中预防的基本策略一级预防:指发病前预防。

指导国民培养良好健康的生活方式,预防危险因素的产生;特别是针对卒中高危人群,通过早期改善不健康生活方式,及早控制危险因素。

二级预防:针对发生过1次或多次卒中的患者,探寻病因和控制可干预危险因素,预防或降低卒中再发危险。

三级预防:针对卒中患者加强治疗和康复护理,防止病情加重,预防或减轻残疾程度,促进功能恢复。

(二)组织与管理在各级卫生行政部门领导下,省、地市、县区医疗机构、社区卫生服务中心和乡镇卫生院要广泛开展卒中的防治,进行高危人群的筛查、早期规范干预和管理。

医疗机构应探索卒中高危人群筛查与防治工作一体化连续性服务模式和综合性防治措施,形成跨学科防治协作机制,为相关专业多学科协作和人才队伍建设提供持续的、必要的条件和政策支持。

脑卒中质控中心指南解读活动英文回答:Introduction:Stroke is a leading cause of death and disability worldwide. To improve the quality of stroke care and outcomes, stroke quality control centers have been established. These centers provide guidelines and recommendations for the management and treatment of stroke patients. In this article, I will interpret the guidelines provided by the stroke quality control center and discuss their implications.Body:The guidelines emphasize the importance of early recognition and diagnosis of stroke. It is crucial for healthcare professionals to identify the signs and symptoms of stroke promptly. For example, sudden weakness ornumbness on one side of the body, difficulty speaking or understanding speech, and severe headache are common indicators of stroke. By recognizing these symptoms early, healthcare providers can initiate appropriate interventions and improve patient outcomes.Furthermore, the guidelines stress the significance of timely treatment. The administration of thrombolytic therapy within a specific time window is recommended for eligible patients. This therapy helps dissolve blood clots and restore blood flow to the brain. However, it is essential to balance the benefits and risks of thrombolytic therapy, as it can increase the risk of bleeding complications. Therefore, healthcare professionals must carefully assess each patient's eligibility and consider the potential benefits and risks before initiating thrombolytic therapy.In addition to acute treatment, the guidelines also address the importance of secondary prevention strategies. These strategies aim to prevent recurrent strokes and reduce the risk factors associated with stroke. Forinstance, lifestyle modifications such as smoking cessation, regular exercise, and a healthy diet are recommended. Medications, such as antiplatelet agents and statins, may also be prescribed to manage underlying conditions and reduce the risk of stroke recurrence.Moreover, the guidelines emphasize the need for multidisciplinary care and rehabilitation. Stroke patients often require a comprehensive approach involving various healthcare professionals, including neurologists, physiotherapists, occupational therapists, and speech therapists. Rehabilitation programs focus on optimizing functional recovery and improving quality of life. These programs may include physical therapy, speech therapy, and cognitive rehabilitation, tailored to the individual needsof the patient.Conclusion:In conclusion, the guidelines provided by the stroke quality control center play a crucial role in improving the management and treatment of stroke patients. Earlyrecognition and diagnosis, timely treatment, secondary prevention strategies, and multidisciplinary care are key components of stroke care. By adhering to these guidelines, healthcare professionals can enhance patient outcomes and contribute to the overall improvement of stroke care.中文回答:导言:脑卒中是全球死亡和残疾的主要原因。

Stroke:2014脑卒中预防指南解读

众所周知,卒中是危害中老年人身体健康和生命的主要疾病之一,也是目前导致人类死亡的第二位原因。

在2008年卫生部公布的第三次全国死因调查中显示,卒中(136.64/10万)已超过恶性肿瘤(135.88/10万)成为中国第一致死病因。

目前我国卒中发病率120-180/10万,患病率400-700/10万,每年新发病例>200万,每年死亡病例>150万,幸存者600-700万,且2/3存在不同程度的残疾,其高发病率、高死亡率和高致残率给社会和家庭带来沉重的负担。

对于减少卒中带来的疾病负担,最佳的方式还是预防,特别是一级预防,即针对卒中的危险因素积极且早期的进行干预,减少卒中的发生。

2013年11月,美国心脏病学会联合美国心脏病协会(ACC/AHA)工作组发布了1项针对评估总体心血管疾病风险的实践指南,和3项关于减少心血管和卒中风险因素的实践指南,包括健康的生活方式的管理,血胆固醇的治疗,以及超重和肥胖的管理(后者为联合美国肥胖学会共同编写)。

由AHA/ACC以及国家疾病控制与预防中心(CDC)联合编写发布的第5项指南旨在科学有效的控制血压。

此外,在2013 年12 月,一项来自第八届全国联合委员会(JNC 8) 和AHA/ACC发布的指南旨在管理和控制高血压,以减少心血管疾病的风险及并发症。

以上每一个指南都可不同程度的减少卒中的负担,尽管这些指南的发布代表着一个很大的进步,但是这其中并不无质疑声。

实践指南中新的建议和变化

1 新的心血管风险评估指南

11月12日,ACC与AHA联合公布“2013ACC/AHA心血管风险评估指南"。

该指南以动脉粥样硬化相关性事件10年风险作为首要关注对象,不再强调胆固醇等单项指标达标值。

该指南同时提供风险预测附加公式,并提出不同人群高危者的识别方法和主要干预措施。

第一次强调预测心脏疾病和卒中的风险,该风险计算器根据多个大型队列,建立了预测10年内第1次动脉粥样硬化性心血管病事件风险的新的性别特异性汇总队列公式,建议用于非西班牙裔黑人和非西班牙裔白人,若用于其他人群,其有效性可能不佳。

(在线动脉粥样硬化性心血管疾病(ASCVD)风险计算器/cvriskcalculator)

但是,一些学者质疑ACC/AHA提出的心血管疾病风险评估方法,认为其高估了75%-150%的患病风险,将导致多数患者将接受不必要的他汀类药物治疗,但是全世界1/3的人死于心血管疾病,60%的人经历心血管事件,因此指南推荐潜在的风险人群服用他汀类药物是合理的。

对于我国,应当校正该风险评估模型,且应重新研究队列,建立基于我国人群的预测模型,以便有效的预防。

尽管指南存在争议,但在理念上有很多先进之处,最重要的是不再强调单个危险因素,而是把患者作为一个整体,以降低整体风险为目标。

较以往指南的显著变化是,认可了总体风险评估的特异性模型,并减低了测定CIMT的作用。

2 降血脂

新的指南简化了降血脂的方案,强调使用他汀类药物治疗的原因是较少证据能证明非他汀类药物可减少心血管事件或卒中;在新的指南里,因为整体缺乏证据以及对不良事件的担忧,不再以治疗低密度脂蛋白胆固醇为目标。

该指南与2004年更新的ATP3指南相比,最大的变化是,由医生决定患者属于上述4个类别中哪个类别,使用中等强度或高强度他汀类药物治疗,而不是为达到低密度脂蛋白胆固醇治疗目标调整药物剂量,且随访期检测血脂评估治疗的依从性,而不是看是否达到了低密度脂蛋白胆固醇特定治疗目标。

以下4组人群应接受他汀类药物治疗:

①具有临床动脉粥样硬化性心血管疾病(ASCVD)的患者应该接受高强度的(年龄< 75 岁)或中等强度(年龄≥75 岁)的他汀类药物治疗。

②低密度脂蛋白胆固醇水平≥190 mg/dL 的患者应接受高强度的他汀类药物治疗。

③低密度脂蛋白胆固醇水平70-189 mg/dL、没有临床ASCVD 的40-75 岁糖尿病患者应至少接受中等强度的他汀类药物治疗(如估计10 年ASCVD 的风险是≥ 7.5%,也可能接受高强度他汀类药物治疗)。

④没有临床ASCVD 或糖尿病,但低密度脂蛋白胆固醇水平为70-189 mg/dL,估计10年ASCVD 的风险≥ 7.5%的患者应接受中等或高强度的他汀类药物治疗。

对于一些不符合1-4组他汀类药物治疗的个体,应该考虑其他因素,比如高敏C反应蛋白(hs-CRP)、冠状动脉钙化评分(CAC)评分及踝肱指数(ABI),为医生辅助做出治疗决策。

这项指南有别于先前的国家胆固醇教育计划成人治疗组标准第三版(NCEP ATP III ),而不是整体ASCVD风险,治疗方案基于弗雷明汉(Framingham)心脏研究结果的心血管风险评估系统,冠心病危险因素或冠心病的等危症,LDL-C 基线水平,与新指南相比,ATP III纳入具体的LDL-C治疗目标。

ATP III和新指南都推荐他汀类药物治疗冠心病或其他高危风险,如糖尿病

或症状性颈动脉粥样硬化。

在这些组中,他汀类药物治疗可降低大约20%第一次将发生卒中的风险。

新指南还扩大了他汀类药物治疗的应用范围(无ASCVD,糖尿病患者10年预测心血管事件风险≥7.5%)。

3 控制血压

JNC 8更新的建议基于1966年1月1日至2009年12月31日间已发表的单个控制血压的临床试验,以及2009年12月至2013年8月间已发表的系统评价,与AHA/ACC/CDC的科学建议相比,JNC 7 与JNC 8的主要区别为9项推荐(/detail/6107217)。

JNC 8建议,对于年龄≥60岁的老年人(强烈推荐,A级)降压目标<150/90mm Hg,降压目标<140/90mm Hg基于专家意见和临床情况(例如,治疗收缩压目标<140 mm Hg已实现,患者且耐受)。

ACC/AHA/CDC发布的科学建议指出,将高血压为收缩压≥140 mm Hg或舒张压≥90 mm Hg,与此前的JNC7/8定义的高血压水平值一致。

对于药物治疗,建议所有年龄段的所有人种初始治疗使用噻嗪类利尿剂((氢氯噻嗪),并外加一种血管紧张素酶转化酶抑制剂(ACEI)(赖诺普利:除外生育年龄妇女)。

对于患有慢性肾脏疾病或糖尿病的患者,降压目标为<140/90 mm Hg(基于专家意见,E级);对除黑人外的一般人群(包括糖尿病患者);初始降压治疗应包括噻嗪类利尿剂、钙拮抗剂(CCB)、血管紧张素转换酶印制剂(ACEI)或血管紧张素受体拮抗剂(ARB)(中等推荐,B级)。

对一般黑人(包括糖尿病患者),初始降压治疗包括噻嗪类利尿剂或血管紧张素受体阻断剂(CCB)(一般黑人:中等推荐,B级;黑人糖尿病患者:轻度推荐,C级);β受体阻断剂不推荐作为初始治疗或与CCEI和CCB的联合治疗。

担忧

如上所述,ACC/AHA指南制定者承认全球预测计算器可能高估风险,因为它可能不适用于某些种族和族裔的人口,包括西班牙裔美国人,亚洲人、或美洲印第安人,这可能将导致过度使用他汀类药物作为一级预防。

这是一个很重要的问题,因为当他汀类药物过度使用,对于一些人群是并不能受益的,例如离体心衰,肾功能不全。

或者对于一些特定的临床情况,可以直接应用临床数据进行降脂治疗。

与ACC/AHA/CDC的科学建议不同的是,JNC8偏离远期的降低目标<140/90mm Hg.血压与卒中风险的关系持续≥115/75 mm Hg水平。

JNC 8将控制血压的目标值建议为<150/90 mm Hg是不谨慎的一个做法,这可能会使人群中卒中患病率增加。

ACC/AHA/CDC的科学建议与JNC8两者对于血压控制目标和治疗的差异,会让卫生保健提供者、纳税人和公众迷糊。

对于卒中预防的其他影响

新的指南包括卒中作为主要的ASCVD结局终点指标,关于卒中的预防(一级预防或二级预防)和类型(出血性或缺血性卒中亚型),他们并没有具体阐释他汀类药物治疗的地位以及血压控制的目标。

在高风险人群(ASCVD和糖尿病患者)使用他汀类药物能减少卒中发生的危险,但是对于其他人群的一级卒中预防的作用却不明了。

基于最近的一篇Meta分析,使用他汀类药物作为CVD的一级预防用药,包括存在危险因素和低风险的人群,能显著减少22%的卒中事件,全因死亡率减少14%,发生致命的和非致命的心血管疾病事件减少25%,致命的和非致命的冠心病事件减少27%。

这些为他汀类药物广泛应用于不同人群提供了证据。

目前他汀类药物不适用于有心源性卒中的患者,因其不符合新的ACC/AHA他汀类药物管理标准。

高血压是卒中预防中的单一的最重要最可控的危险因素,已讨论了血压与血管危险因素之间对于首次卒中不存在J型关系,尽管收缩压和舒张压低也许会导致一般人群的心血管并发症,但无卒中并发症。

在美国过去几十年里,得益于控制人群的血压水平,大部分卒中相关的疾病死亡率降低,对于首次卒中或复发性卒中的预防,设定具体的降低目标是非常重要的。

目前AHA二级卒中预防指南对于降压目标和降压程度还不甚清楚,对于这类患者,考虑将降压目标设定为<140/90 mm Hg。

小皮层下卒中的二级预防研究结果表明,将降压目标设定为<130 mm Hg是安全的,且也许对最近发生腔隙性脑梗死的患者有益。

新的指南对于临床决策至关重要,但仍有其固有的局限性,应当根据具体的情况作出不同的治疗方案。