《周礼》的内容分析及其成书时代(一)(1)

- 格式:docx

- 大小:17.58 KB

- 文档页数:4

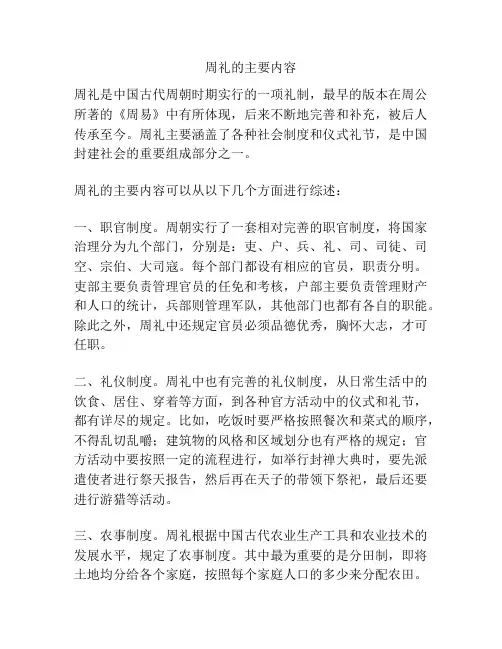

周礼的主要内容周礼是中国古代周朝时期实行的一项礼制,最早的版本在周公所著的《周易》中有所体现,后来不断地完善和补充,被后人传承至今。

周礼主要涵盖了各种社会制度和仪式礼节,是中国封建社会的重要组成部分之一。

周礼的主要内容可以从以下几个方面进行综述:一、职官制度。

周朝实行了一套相对完善的职官制度,将国家治理分为九个部门,分别是:吏、户、兵、礼、司、司徒、司空、宗伯、大司寇。

每个部门都设有相应的官员,职责分明。

吏部主要负责管理官员的任免和考核,户部主要负责管理财产和人口的统计,兵部则管理军队,其他部门也都有各自的职能。

除此之外,周礼中还规定官员必须品德优秀,胸怀大志,才可任职。

二、礼仪制度。

周礼中也有完善的礼仪制度,从日常生活中的饮食、居住、穿着等方面,到各种官方活动中的仪式和礼节,都有详尽的规定。

比如,吃饭时要严格按照餐次和菜式的顺序,不得乱切乱嚼;建筑物的风格和区域划分也有严格的规定;官方活动中要按照一定的流程进行,如举行封禅大典时,要先派遣使者进行祭天报告,然后再在天子的带领下祭祀,最后还要进行游猎等活动。

三、农事制度。

周礼根据中国古代农业生产工具和农业技术的发展水平,规定了农事制度。

其中最为重要的是分田制,即将土地均分给各个家庭,按照每个家庭人口的多少来分配农田。

这种制度建立了不同阶层之间权利平等的基础。

四、乐舞制度。

周礼中非常重视音乐和舞蹈,认为它们是显示国家文化和基本精神的重要手段,可以让人们感受到国家的声望和文化。

因此,周朝采纳了新学派的教育理念,通过乐舞传授爱国主义、忠诚、勇气、慷慨、谦虚等各种美德。

总的来说,周礼是中国古代官方制度和人民日常生活的综合体现,它规定了社会的各个方面,有利于加强中央政权,统一社会秩序,增强社会文化的凝聚力。

同时,周礼也有助于维护社会的稳定和持续发展,是中国封建社会的重要遗产之一。

周礼是中国古代周朝时期实行的一项礼制,背后的文化背景是周代所处的社会、经济、文化环境。

周礼导言周礼是古代中国的一部重要典籍,它记录了周朝时期的礼仪制度,对于了解古代中国的政治、经济、文化等方面都有着重要的价值。

本文将从周礼的起源和发展、周礼的内容以及其在古代社会中的作用等方面进行阐述,以帮助读者更好地了解周礼这一重要的历史文献。

一、周礼的起源和发展周礼的起源可以追溯到周朝的建立。

周朝是中国历史上的第一个封建王朝,它的统治者为了巩固自己的统治地位,开始注重礼仪制度的建立和规范。

周礼最初是由周朝君主姬叔启所制定,他通过整合各个部落的风俗习惯和制度,形成了一套完整的礼仪制度。

后来,随着周朝的发展和周礼的不断完善,它逐渐成为了一部覆盖政治、经济、文化等方方面面的综合性典籍。

周礼的发展主要分为两个阶段:早期周礼和晚期周礼。

早期周礼主要以《仪礼》为代表,晚期周礼则以《周礼》为主要内容。

《仪礼》是周礼的基础,它规定了各种礼仪的基本原则和执行方式。

而《周礼》则是在《仪礼》的基础上进行了进一步的扩充和完善,增加了更多的内容和细节。

两者共同构成了周礼这一重要的典籍。

二、周礼的内容周礼的内容十分广泛,涵盖了政治、经济、文化、祭祀等方面。

其中,政治方面主要包括君臣之间的礼仪规范、官员的任命和管理制度等;经济方面主要包括土地使用和耕种的规定、租税制度等;文化方面主要包括儒家思想的传承和推广、教育制度等;祭祀方面主要包括祭祀天地神灵和祖先的仪式等。

周礼对于古代社会的稳定和发展起到了重要的作用。

首先,周礼规定了君臣之间的礼仪规范,明确了君王的权威和臣子的义务,有利于维护社会的秩序和稳定。

其次,周礼规定了土地的使用和耕种的方式,保障了人民的生活和农业的发展。

再次,周礼强调了文化的传承和教育的重要性,有助于培养人才和推动社会的进步。

最后,周礼规定了祭祀的仪式和规范,有利于维系人民的信仰和社会的凝聚力。

三、周礼在古代社会中的作用周礼在古代社会中发挥了重要的作用。

首先,周礼是统治者巩固统治地位的工具。

通过制定和执行周礼中的规定,统治者可以强化自己的权威和地位,并且借此加强对人民的控制和统治。

专题07 《经典常谈》真题精练(综合题)1.(2023·江苏盐城·模拟预测)根据阅读的名著,完成下列题目。

(1)《经典常谈》是①为中学生撰写的一部介绍中国传统文化经典的著作。

其中介绍了汉字的由来,让我们知道②造字的传说;介绍了古代的字典,即许慎的③《》,这是一部划时代的字书。

(2)班级开展以介绍“中国古代诗歌”为主题的活动,结合《经典常谈》中的相关篇目,说说你对中国古代诗歌的认识和理解。

备选篇目:《〈诗经〉第四》《辞赋第十一》《诗第十二》【答案】(1) 朱自清仓颉说文解字(2)示例1:《〈诗经〉第四》专门介绍中国第一部诗歌总集,《诗经》是中国现实主义诗歌的源头。

示例2:《辞赋第十一》介绍屈原的《楚辞》及辞赋的发展过程,屈原的《楚辞》是中国浪漫主义诗歌的源头。

示例3:《诗第十二》从汉乐府诗开始至宋代诗歌介绍中国古代诗歌的发展脉络,同时也介绍《楚辞》对后代诗歌的影响等。

【解析】(1)本题考查名著文学常识。

解答文学名著题,必须建立在阅读原著的基础之上,不仅要“博闻强记”,还要对内容进行归纳整理。

要熟记其名称、作者、主要人物形象、精彩的故事情节、艺术特色等内容,并反复阅读书中的精彩片段,以形成自己的阅读体验。

朱自清的《经典常谈》包括说文解字、周易、尚书、诗经、三礼、春秋三传、四书、战国策、史记汉书、诸子、辞赋、诗、文等十三篇,系统地介绍了中国古代文学的发展与历史脉络。

全书对经典的梳理与讲解,不仅知识上简洁精辟,文字上更是白话文通俗流畅的典范,让古文对读者来说更为亲近、熟悉,从而启发读者的兴趣,是读者概览中国古典文学的不二之选。

仓颉:原姓侯冈,名颉,俗称仓颉先师,又史皇氏,又日苍王、仓圣。

《说文解字》《世本》《淮南子》皆记载仓颉是黄帝时期造字的左史官,见鸟兽的足迹受启发,分类别异,加以搜集、整理和使用,在汉字创造的过程中起了重要作用,被尊为“造字圣人”。

《说文解字》:简称《说文》,是由东汉经学家、文字学家许慎编著的语文工具书著作,是中国最早的系统分析汉字字形和考究字源的语文辞书,也是世界上最早的字典之一。

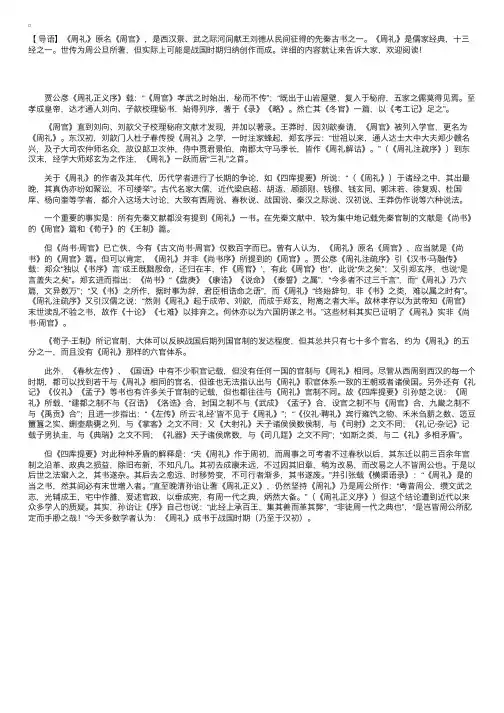

【导语】《周礼》原名《周官》,是西汉景、武之际河间献王刘德从民间征得的先秦古书之⼀。

《周礼》是儒家经典,⼗三经之⼀。

世传为周公旦所著,但实际上可能是战国时期归纳创作⽽成。

详细的内容就让来告诉⼤家,欢迎阅读! 贾公彦《周礼正义序》载:“《周官》孝武之时始出,秘⽽不传”;“既出于⼭岩屋壁,复⼊于秘府,五家之儒莫得见焉。

⾄孝成皇帝,达才通⼈刘向、⼦歆校理秘书,始得列序,著于《录》《略》。

然亡其《冬官》⼀篇,以《考⼯记》⾜之”。

《周官》直到刘向、刘歆⽗⼦校理秘府⽂献才发现,并加以著录。

王莽时,因刘歆奏请,《周官》被列⼊学官,更名为《周礼》。

东汉初,刘歆门⼈杜⼦春传授《周礼》之学,⼀时注家蜂起,郑⽞序云:“世祖以来,通⼈达⼠⼤中⼤夫郑少赣名兴,及⼦⼤司农仲师名众,故议郎卫次仲,侍中贾君景伯,南郡太守马季长,皆作《周礼解诂》。

”(《周礼注疏序》)到东汉末,经学⼤师郑⽞为之作注,《周礼》⼀跃⽽居“三礼”之⾸。

关于《周礼》的作者及其年代,历代学者进⾏了长期的争论,如《四库提要》所说:“(《周礼》)于诸经之中,其出最晚,其真伪亦纷如聚讼,不可缕举”。

古代名家⼤儒,近代梁启超、胡适、顾颉刚、钱穆、钱⽞同、郭沫若、徐复观、杜国庠、杨向奎等学者,都介⼊这场⼤讨论,⼤致有西周说、春秋说、战国说、秦汉之际说、汉初说、王莽伪作说等六种说法。

⼀个重要的事实是:所有先秦⽂献都没有提到《周礼》⼀书。

在先秦⽂献中,较为集中地记载先秦官制的⽂献是《尚书》的《周官》篇和《荀⼦》的《王制》篇。

但《尚书·周官》已亡佚,今有《古⽂尚书·周官》仅数百字⽽已。

曾有⼈认为,《周礼》原名《周官》,应当就是《尚书》的《周官》篇。

但可以肯定,《周礼》并⾮《尚书序》所提到的《周官》。

贾公彦《周礼注疏序》引《汉书·马融传》载:郑众“独以《书序》⾔‘成王既黜殷命,还归在丰,作《周官》’,有此《周官》也”,此说“失之矣”;⼜引郑⽞序,也说“是⾔盖失之矣”。

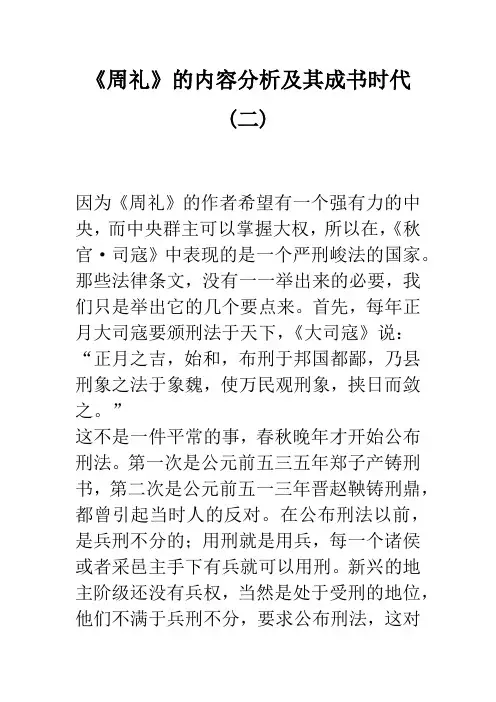

《周礼》的内容分析及其成书时代(二)因为《周礼》的作者希望有一个强有力的中央,而中央群主可以掌握大权,所以在,《秋官·司寇》中表现的是一个严刑峻法的国家。

那些法律条文,没有一一举出来的必要,我们只是举出它的几个要点来。

首先,每年正月大司寇要颁刑法于天下,《大司寇》说:“正月之吉,始和,布刑于邦国都鄙,乃县刑象之法于象魏,使万民观刑象,挟日而敛之。

”这不是一件平常的事,春秋晚年才开始公布刑法。

第一次是公元前五三五年郑子产铸刑书,第二次是公元前五一三年晋赵鞅铸刑鼎,都曾引起当时人的反对。

在公布刑法以前,是兵刑不分的;用刑就是用兵,每一个诸侯或者采邑主手下有兵就可以用刑。

新兴的地主阶级还没有兵权,当然是处于受刑的地位,他们不满于兵刑不分,要求公布刑法,这对于旧的领主是不利的,所以晋大夫叔向说;“民知争端矣,将弃礼而徵于书,锥刀之末,将尽争之”(《左传》昭公六年)。

孔子也说道:“夫晋国将守唐叔之所受法度,以经纬其民,卿大夫以序守之。

民是以能尊其贵,贵是以能守其业,贵贱不愆,所谓度也。

……今弃是度也,而为刑鼎,民在鼎矣,何以尊贵?贵何业之守?贵贱无序,何以为国?”(《左传》昭公二十九年)这是站在领主的立场说话。

在兵刑不分的时代,礼和法也是不分的,非礼就是犯法,犯法就要用刑:用刑就是用兵。

兵刑分开,礼法也分开了,这是一件事的两面。

《中庸》说;“礼仪三百,威仪三千。

”礼仪是礼,威仪是刑,所以《吕刑》说:“五刑之属三千。

”《周礼·秋官·司刑》掌五刑之法二千五百,“墨罪五百,劓罪五百,宫罪五百,刖罪五百,杀罪五百”。

依《汉书·刑法志》说,《周礼》五刑二千五百为中典,《吕刑》五刑三千为重典。

《周礼》作者是严刑峻法的主张者,解释《周礼》五刑为中典,实在有些牵强。

《秋官·大司寇》曾主张“刑乱国用重典”。

所谓轻、中、重三典,实指运用说,不是指三种不同的刑法。

此外,由《周礼》中为了防止农民暴动,规订出许多特殊条文,如《秋官·禁暴氏》职掌:“禁庶民之乱暴力正者,挢诬犯禁者,作言语而不信者,以告而诛之。

周礼礼记原文与解析周礼礼记是一部古代经典文献,记录了周朝时期的礼仪制度和典章制度。

本文将对周礼礼记原文进行解析,以便更好地理解其中的内容和背后的意义。

第一章:周礼的基本原则周礼礼记中第一章介绍了周礼的基本原则和立足点,主要可以总结为“以礼为中心,以人为本”。

这一原则强调了礼的重要性,它不仅是社会秩序的基石,也是人与人之间相互尊重和互动的基础。

第二章:礼仪的分类第二章详细介绍了礼仪的分类,包括祭祀、宴会、婚嫁、丧葬等各个方面。

这些礼仪的分类和细致规定,反映了周朝时期的社会结构和等级制度。

同时也呈现了周朝人民对于仪式和礼仪的高度重视。

第三章:王者之礼第三章主要讲述了王者之礼,即君主在治理国家和处理政务时应遵循的礼仪规范。

王者之礼的实行,是为了维护天命和天人合一的观念,以及确保社会秩序的稳定和人民的安宁。

第四章:宾客之礼第四章涉及宾客之礼,探讨了对待宾客的礼仪原则和表达方式。

宾客之礼强调了主人对客人的热情接待和尊重,以及客人在主人家中行为的庄重和礼貌。

第五章:亲属之礼第五章讨论了亲属之间的礼仪。

在周礼礼记中,亲属之间的礼仪具有特殊的意义和地位。

这一章节强调了家庭伦理和亲情关系的重要性,同时也规范了家族成员之间的相处方式和行为准则。

第六章:少长之礼第六章描述了少年与长者之间的礼仪规范和互动方式。

少长之礼强调了年长者对年幼者的教导和引导,以及年幼者对年长者的尊敬和敬意。

总结:通过对周礼礼记原文的解析,我们可以更好地理解周朝时期的礼仪制度和典章制度。

这些制度不仅反映了当时社会的结构和秩序,也凸显了周朝人们对于礼仪和人伦道德的高度重视。

通过学习和传承周礼,我们可以汲取古人智慧,将礼仪之道发扬光大,使其在现代社会依然有着深远的意义和作用。

请注意:本文所述为虚构情景,旨在演示如何按照题目要求组织文章结构和内容。

如果需要真实的周礼礼记原文及解析,请参考相关学术文献和研究成果。

周礼的内容概述中国古代的礼乐文明,礼乐文化,不能不提到《周礼》、《仪礼》和《礼记》,即通常所说的"三礼"。

《三礼》是古代礼乐文化的理论形态,对礼法、礼义作了最权威的记载和解释,对历代礼制的影响最为深远。

《周礼》又称《周官》,讲官制和政治制度。

《仪礼》记述有关冠、婚、丧、祭、乡、射、朝、聘等礼仪制度。

《礼记》则是一部秦汉以前儒家有关各种礼仪制度的论著选集,其中既有礼仪制度的记述,又有关于礼的理论及其伦理道德、学术思想的论述。

以人法天的理想国纲领《周礼》,西汉的景帝、武帝之际,河间献王刘德从民间征得一批古书,其中一部名为《周官》。

原书当有天官、地官、春官、夏官、秋官、冬官等六篇,冬官篇已亡,汉儒取性质与之相似的《考工记》补其缺。

王莽时,因刘歆奏请,《周官》被列入学官,并更名为《周礼》。

东汉末,经学大师郑玄为《周礼》作了出色的注。

由于郑玄的崇高学术声望,《周礼》一跃而居《三礼》之首,成为儒家的煌煌大典之一。

《周礼》是一部通过官制来表达治国方案的著作,内容极为丰富。

《周礼》六官的分工大致为:天官主管宫廷,地官主管民政,春官主管宗族,夏官主管军事,秋官主管刑罚,冬官主管营造,涉及到社会生活的所有方面,在上古文献中实属罕见。

《周礼》所记载的礼的体系最为系统,既有祭祀、朝觐、封国、巡狩、丧葬等等的国家大典,也有如用鼎制度、乐悬制度、车骑制度、服饰制度、礼玉制度等等的具体规制,还有各种礼器的等级、组合、形制、度数的记载。

许多制度仅见于此书,因而尤其宝贵。

周公旦,西周政治家。

周公姓姬,名旦周武王之弟,亦称叔旦。

周文王的第四子周武王的同母弟。

因采邑在周,称为周公。

武王死后,其子成王年幼,由他摄政当国。

武王死后又平定“三监”叛乱,大行封建,营建东都,制礼作乐,还政成王,在巩固和发展周王朝的统治上起了关键性的作用,对中国历史的发展产生了深远影响。

周公在当时不仅是卓越的政治家、军事家,而且还是个多才多艺的诗人、学者。

周礼古代礼制的重要典籍周礼古代礼制的重要典籍是中华文化宝库中的瑰宝,其内容包含了古代中国礼仪制度的方方面面。

周礼记录了中国古代社会、法律、仪式、官制、礼仪等方面的知识,对于我们理解古代中国社会制度、文化传统以及礼仪观念具有重要价值。

本文将介绍周礼的来源、内容和对今天社会的影响。

一、周礼的来源周礼是古代中国周朝时期编纂的一部礼仪制度典籍,也是《周官司马法》的一部分。

根据历史记载,周礼开始于周武王时期,经过周公旦的整理编纂最终形成。

周礼共分为三编,即《春官》、《夏官》和《秋官》,每一编都详细记录了古代社会各个方面的礼仪制度。

二、周礼的内容1. 社会制度周礼中详细记载了古代中国的社会制度,包括官制、官职、官员任命、禄位制度等方面的内容。

它记录了各级官员的职责和权力范围,以及官员之间的等级和衔职关系。

2. 法律周礼也包含了古代中国的法律制度。

它规定了各种行为的法律责任和处罚,以及审判程序和刑罚执行等方面的细节。

周礼对于理解古代中国的法律观念和实践具有重要意义。

3. 仪式与礼节作为一部礼仪制度典籍,周礼详细介绍了各种仪式和礼节,包括朝拜、宴会、婚礼、葬礼等方面的内容。

通过这些仪式和礼节,人们能够加强彼此的沟通,增进亲和力,维护社会秩序和稳定。

4. 皇室制度周礼中还介绍了古代中国的皇室制度,包括天子的地位、权力、仪式等方面的内容。

周礼对于理解古代中国的君主制度和皇权观念具有重要价值。

三、周礼对今天社会的影响1. 传承宣扬周礼作为古代中国礼仪制度的重要典籍,对于传承和宣扬中华传统文化具有重要意义。

通过学习和研究周礼,我们能够了解古代中国的礼仪观念,传统价值观以及社会制度,从而使这些宝贵的文化资源得以传承。

2. 参考价值尽管周礼所记载的内容多为古代社会的制度和礼仪,但其中许多思想和观念仍然对今天的社会有着参考价值。

例如,周礼强调了尊卑有序、敬畏神明、和谐相处等观念,这些价值观在今天的社会中仍然具有重要意义。

3. 研究价值作为一部关于古代社会制度和文化的典籍,周礼对于学界的研究也具有重要价值。

《周礼》的作者、写作年代及历史意义新探孙景坛提要:本文认为,《周礼》是西周后期的一部改革文献;是官方典籍;是由一人主编,多人完成的。

而且,它还是一部残草稿;未得到实施;春秋战国时人对其都讳而不言。

《周礼》应是“厉始革典”所拟颁行的新政典,“厉始革典”的失败,导致了其夭折。

《周礼》标志中国已进入封建社会,标志春秋的开端。

它能使我们能搞清“厉始革典”的全貌,及失败的原因。

同时,它还是我们重新评价周厉王的依据。

关键词:周官周礼周厉王刘歆厉始革典共伯和行王政春秋时期《周礼》是中国上古唯一一部关于政治、经济制度的文献,对汉、唐以来的制度建设有重要影响,后被列入儒家经典。

但是,关于《周礼》一书的作者、写作年代及历史意义,理论界一直争议很大。

本文想对此谈点新看法,不当之处,敬请批评。

一、关于《周礼》研究的历史回顾《周礼》原名《周官》。

陆德明《经典释文·叙录》说:“王莽时,刘歆为国师,始建《周官经》以为《周礼》。

”班固《汉书·艺文志》之《周官经》的自注说:“王莽时,刘歆置博士。

”《周礼》据《汉书·河间献王刘德传》说,是河间献王得自民间。

可是《后汉书》却说是孔安国所献,不确。

因为《史记·封禅书》载:汉儒曾“采封禅《尚书》、《周官》、《王制》之望祀射牛事”。

《汉书·艺文志·乐家》亦载:孝文时,乐人窦公曾献《周官·大宗伯》之《大司乐》章。

《周礼》虽面世于西汉初年,但真正得到官方的倡导却是西汉末年,对此马融曾解释说:《周礼》“既出于山岩屋壁,复入于秘府,五家之儒莫得见焉。

至孝成皇帝,达才通人刘向、子歆,校理秘书,始得列序,著于《录》、《略》”。

(1)其说也不确。

西汉经学内部,向来有今古文之争。

西汉中前期,思想界一直是今文经学占主导地位,古文经学受排斥,《周礼》属古文经,自然得不到重视。

但有些古文经,既有古文本,又有今文本,还可以与今文经抗衡。

而《周礼》由于无今文本,所以倍受冷落。

周礼阅读《周礼》,请点击《周礼》⽬录 《周礼》,儒家经典之⼀,⼜称《周官》,有时也称作《周官礼》,细致详实地叙述了据称是周朝官职的结构和组织。

关于《周礼》⼀书的成书年代与国别问题的争议甚⼤。

其成书年代有周公制作说、西周说、春秋成书说、战国成书说、周秦之际说、汉初成书说、刘歆伪作说等不同认识,纷争不已,⼀直未得到切实的解决。

⼜由于东周时期各诸侯国的制度多有不同,《周礼》成书之“春秋说”与“战国说”往往与国别问题联系在⼀起,仅战国成书说就有齐国说、秦国说、三晋说等区别。

可以说,从未有过⼀部⽂献的时代及国别问题像《周礼》这样,歧见迭出,争论不已,且历久⽽不决。

《周礼》具有⼗分明显的理想蓝图的设计性质,这是《周礼》作者对未来社会的理想化设计。

虽然包括有作者的主观设计成分,但书中的各项制度与职官不可能都是凭空想象,作者或多或少参考了现实中的职官与制度。

所以说,《周礼》是⼀部内容丰富的关于上古政治制度的资料汇编。

经⽂分六⼤部分,每部分都对应着周朝等级制度中六种⾸要官职之⼀,它们⼜分别相应地负责⼀⼤类政务,如下: (⼀)天官冢宰:⾸相(掌管全⾯政务)。

(⼆)地官司徒:公众事务官(掌管教化)。

(三)春官宗伯:负责祖先事物的族长(掌管祭祀)。

(四)夏官司马:军事官员。

(五)秋官司寇:掌管刑罚事物的官员。

(六)冬官考⼯记:⼯艺审核记录。

除第六部分外,每部分的开始都依等级从⾼到低列举各种属官及其爵级,如第⼀部分最先列举冢宰——其职权跨越于各专司之上的国家最⾼官员,最后列举宫廷的⽇常⼩官如阍⼈、缝⼈、染⼈和履⼈。

接下来,是对爵位不同的各级官员职责的系统⽽详尽的记述。

这类叙述的措辞显得公式化:先记述官名,后接动词“掌”,然后是所讨论只管的明确职责。

显然,六部分分别被设计有60个官职,整个《周礼》的官职总数便是 360.郭沫若认为,这种6×60的官职结构具有春秋末及战国时代的天⽂学及宇宙论的意义。

因此他⼒驳把此书的本源定得很早的观点。

《周礼》的内容分析及其成书时代(一)(一)一引言假使《周礼》真出于周公而是西周政典的话,也只有史料上的价值,作为我们研究西周历史的一种材料。

假使它不是一部西周的作品,出于后人的伪托,我们当它是一部假古董,分析它、批判它,看它还有没有一些史料上的价值。

其实,无论真伪,《周礼》本身不应负责任,从《天官冢宰》以至于《秋官》(《考工记》暂除外),没有一句话说到它是西周的政典,也没有说到它是周公的书。

它开头说;‘惟王建国,辨方正位,体国经野,设官分职,以为民极。

’这是几句纲领性的说明,既没有指出武王或者成王来,也没有提到周公,它也没有说明是一部实际的政治典范,或者是一部理想的书。

把《周礼》一部书的问题当作政治史、学术史上的大问题来看,是由于经学今古文之争;而经学今古文之争基本上还是因为统治阶级本身的矛盾,造成思想上的纠纷。

如果说孔子一派的儒家思想是封建领主阶级的反映,今文经学的产生反映着封建地主阶级的要求。

在地主阶级起来以后,他们要求变,要求变更那已经腐朽了的封建领主制度,今文经学也正好代表这种要求。

到西汉武帝以后,今文经学还是代表部分地主阶级的思想,来作推翻汉朝统治者的企图,所以从昭帝时起,社会上盛传“汉历将终”的说法,然而这种说法被王莽利用了,帮助他推翻了汉朝的统治,但新莽的设施对于地主阶级有更多的不利,于是部分地主阶级也在响应着农民起义。

东汉建立后,政权完全掌握在地主阶级手中,这时他们不再要求变了,他们要巩固政权,加紧剥削,力图维护自己的阶级利益。

于是代表今文经学传统的变的哲学,遭遇到了个不要求变的场面,原来反映这种思想的阶级变了,他们放弃了这种思想体系,因之今文经学在学统上遭逢不利,而古文经学兴起。

我们研究王莽夺得政权的经过,知道经今文经学给了他许多方便。

然而后来的经今文学派,尤其是晚清的今文学派,硬说王莽夺得政权和古文学派有关,说是由古文学派所包办。

康有为就是说王莽以伪行篡汉朝,刘歆以伪经篡孔学,二者同伪,二者同篡。

【导语】周礼是儒家经典,⼗三经之⼀,是西周时期的知名政治家、思想家、⽂学家、军事家周公旦所著。

下⾯是⽆忧考分享的国学经典《周礼》的主要内容。

欢迎阅读参考!1.国学经典《周礼》的主要内容 《周礼》是⼀部通过官制来表达治国⽅案的著作,内容极为丰富,涉及到社会⽣活的所有⽅⾯。

所记载的礼的体系最为系统,既有祭祀、朝觐、封国、巡狩、丧葬等等的国家⼤典,也有如⽤⿍制度、乐悬制度、车骑制度、服饰制度、礼⽟制度等等的具体规范,还有各种礼器的等级、组合、形制、度数的记载。

许多制度仅见于此书,因⽽尤其宝贵。

这些制度规范《周礼》分为六类职官,《天官·⼤宰》谓之“六典”:“⼀⽈治典,以经邦国,以治官府,以纪万民;⼆⽈教典,以安邦国,以教官府,以扰万民;三⽈礼典,以和邦国,以统百官,以谐万民;四⽈政典,以平邦国,以正百官,以均万民;五⽈刑典,以诘邦国,以刑百官,以纠万民;六⽈事典,以富邦国,以任百官,以⽣万民。

”《天官·⼩宰》谓之“六属”:“⼀⽈天官,其属六⼗,掌邦治”;“⼆⽈地官,其属六⼗,掌邦教”;“三⽈春官,其属六⼗,掌邦礼”;“四⽈夏官,其属六⼗,掌邦政”;“五⽈秋官,其属六⼗,掌邦刑”;“六⽈冬官,其属六⼗,掌邦事”。

其分⼯⼤致为: 1.天官冢宰,⼤宰及以下共有63种职官,负责宫廷事务; 2.地官司徒,⼤司徒及以下共78种职官,负责民政事务; 3.春官宗伯,⼤宗伯及以下共70种职官,负责宗族事务; 4.夏官司马,⼤司马及以下共70种职官,负责军事事务; 5.秋官司寇,⼤司寇及以下共66种职官,负责刑罚事务; 6.冬官百⼯,涉及制作⽅⾯共30种职官,负责营造事务。

伪《古⽂尚书·周官》有类似说法:“冢宰掌邦治,统百官,均四海;司徒掌邦教,敷五典,扰兆民;宗伯掌邦礼,治神⼈,和上下;司马掌邦政,统六师,平邦国;司寇掌邦禁,诘*慝,刑暴乱;司空掌邦⼟,居四民,时地利。

”但这种说法可能更晚出,是对传世《周礼》的抄袭、概括⽽已。

《周礼》的内容分析及其成书时代

(一)(1)

关于《《周礼》的内容分析及其成书时代(一)(1) 》,是我们特意为大家整理的,希望对大家有所帮助。

一引言

假使《周礼》真出于周公而是西周政典的话,也只有史料上的价值,作为我们研究西周历史的一种材料。

假使它不是一部西周的作品,出于后人的伪托,我们当它是一部假古董,分析它、批判它,看它还有没有一些史料上的价值。

其实,无论真伪,《周礼》本身不应负责任,从《天官冢宰》以至于《秋官》(《考工记》暂除外),没有一句话说到它是西周的政典,也没有说到它是周公的书。

它开头说;‘惟王建国,辨方正位,体国经野,设官分职,以为民极。

’这是几句纲领性的说明,既没有指出武王或者成王来,也没有提到周公,它也没有说明是一部实际的政治典范,或者是一部理想的书。

把《周礼》一部书的问题当作政治史、学术史上的大问题来看,是由于经学今古文之争;而经学今古文之争基本上还是因为统治阶级本身的矛盾,造成思想上的纠纷。

如果说孔子一派的儒家思想是封建领主阶级的反映,今文经学的产生反映着封建地主阶级的要求。

在地主阶级起来以后,他们要求变,要求变更那已经腐朽了的封建领主制度,今文经学也正好代表这种要求。

到西汉武帝以后,今文经学还是代表部分地主阶级的思想,来作推翻汉朝统治者的企图,所以从昭帝时起,社会上盛传“汉历将终”的说法,然而这种说法被王莽利用了,帮助他推翻了汉朝的统治,但新莽的设施对于地主阶级有更多的不利,于是部分地主阶级也在响应着农民起义。

东汉建立后,政权完全掌握在地主阶级手中,这时他们不再要求变了,他们要巩固政权,加紧剥削,力图维护自己的阶级利益。

于是代表今文经学传统的变的哲学,遭遇到了个不要求变的场面,原来反映这种思想的阶级变了,他们放弃了这种思想体系,因之今文经学在学统上遭逢不利,而古文经学兴起。

我们研究王莽夺得政权的经过,知道经今文经学给了他许多方便。

然而后来的经今文学派,尤其是晚清的今文学派,硬说王莽夺得政权和古文学派有关,说是由古文学派所包办。

康有为就是说王莽以伪行篡汉朝,刘歆以伪经篡孔学,二者同伪,二者同篡。

他又说刘歆遍伪诸经,以《周礼》及《左氏传》为主,然后遍伪诸经以作佐证(均见《伪经考》)。

这是缺乏根据的说法,古文经的出现及其发展,有其社会基础及历史原因,不是一两个人能够伪

造出来并且使之发达的。

这些经典也不可一概而论,大体上可以分作三类。

一、整部全是古文经,它本身并没有今古文的分别,如《周礼》、《左传》;

二、部分的古文经,如《逸书》十六篇、《逸礼》三十九篇等;

三、传授上的今古之别.如《诗经》齐、鲁、韩诗是今文,《毛诗》是古文,《论语》鲁论是今文,古论是古文等。

第二类古文经已不可得,是真是伪可以不说,第三类古文经与今文经只有篇目或字句上的不同,也不是有什么根本上的歧异。

只有第一类古文经书是非常突出的两部,虽然在西汉以前这两部书没有师法传授,然而却不是新莽时代伪造出来的。

为什么这两部篇幅很多的书,在西汉惠帝以后,大举搜求遗经的时候,没有经师传授?这是当时和后来的人致疑于这两部书的重要原因。

当今文经学最发皇的时候,本来提倡今文学的(如刘歆)为什么又推崇几部古文经?这也是使人怀疑的重要原因。

《左传》是一部历史书,一般经师既不注意史学,也不了解史学,所以在《春秋》三传中,《公羊》有传人,《谷梁》有传人,这两部书注重所谓《春秋》的“微言大义”,它们鼓吹唯心论的历史哲学,它们代表了新兴地主阶级的利益,经师们可以“持以干禄”。

《左传》纯粹是历史记述,虽然有时也讲些“义法”,在经师看起来是卑微不足道的。

司马迁是懂得历史的人,他首先看重了《左传》,《史记》中关于春秋史和古代史的材料,很多取自《左传》,假使没有《左传》,《史

记》的成书是不可想象的。

司马迁就是《左传》的传人,不过他在政治上是一个失败者,一百年后,刘歆继承了司马迁的事业,又来表彰《左传》。

《周礼》也是一部历史著作,是一部记载典章制度的书,并没有微言大义。

西汉经师们不重视历史记载,也不重视典章制度,《周礼》所以没有传人,理由和《左传》相同。