反对复辟帝制、维护共和的斗争

- 格式:ppt

- 大小:2.03 MB

- 文档页数:21

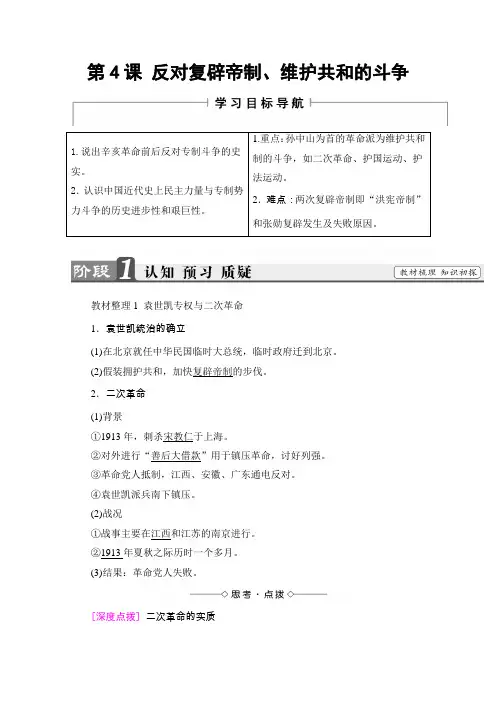

第4课反对复辟帝制、维护共和的斗争1.教学设计本课教材主要讲述了辛亥革命失败后,以孙中山为首的革命党人先后进行了二次革命,两次反复辟(袁世凯、张勋复辟)、维护共和的斗争。

重点需要学生掌握是两个问题和四个概念。

两个问题包括:一、袁世凯为什么要复辟帝制?革命党人是怎样与之斗争的?二、张勋复辟为什么会很快失败?四个概念包括:洪宪帝制、护国运动、张勋复辟、护法运动。

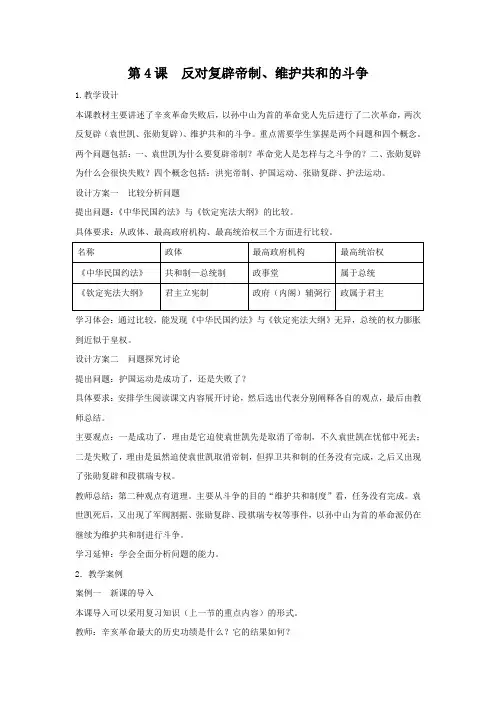

设计方案一比较分析问题提出问题:《中华民国约法》与《钦定宪法大纲》的比较。

具体要求:从政体、最高政府机构、最高统治权三个方面进行比较。

学习体会:通过比较,能发现《中华民国约法》与《钦定宪法大纲》无异,总统的权力膨胀到近似于皇权。

设计方案二问题探究讨论提出问题:护国运动是成功了,还是失败了?具体要求:安排学生阅读课文内容展开讨论,然后选出代表分别阐释各自的观点,最后由教师总结。

主要观点:一是成功了,理由是它迫使袁世凯先是取消了帝制,不久袁世凯在忧郁中死去;二是失败了,理由是虽然迫使袁世凯取消帝制,但捍卫共和制的任务没有完成,之后又出现了张勋复辟和段祺瑞专权。

教师总结:第二种观点有道理。

主要从斗争的目的“维护共和制度”看,任务没有完成。

袁世凯死后,又出现了军阀割据、张勋复辟、段祺瑞专权等事件,以孙中山为首的革命派仍在继续为维护共和制进行斗争。

学习延伸:学会全面分析问题的能力。

2.教学案例案例一新课的导入本课导入可以采用复习知识(上一节的重点内容)的形式。

教师:辛亥革命最大的历史功绩是什么?它的结果如何?学生回答:(略)教师:最大功绩是结束了中国延续两千多年的封建帝制。

同时创建了中华民国,使民主共和的观念深入人心;但是夺取革命果实的袁世凯等人却倒行逆施,进行复辟帝制活动,以孙中山为首的革命党人继续开展斗争。

今天我们学习“反对复辟帝制、维护共和的斗争”。

案例二关于袁世凯专权与复辟帝制的问题教师提问:二次革命为何很快就被袁世凯镇压下去?学生回答:(略)教师提问:“袁世凯复辟帝制为何很快失败?”学生回答:(略)教师总结:二次革命时袁世凯是有备而来,力量强大;而南方革命党人仓促应战,力量涣散。

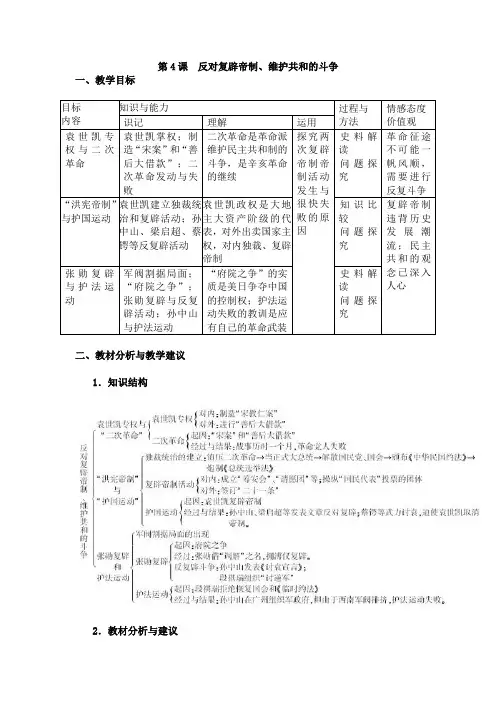

第4课反对复辟帝制、维护共和的斗争一、教学目标二、教材分析与教学建议1.知识结构2.教材分析与建议重点孙中山为首的革命派为维护共和制的斗争如二次革命、护国运动、护法运动难点两次复辟帝制即“洪宪帝制”和张勋复辟发生及失败原因教材内容分析与建议本课教材内容主要讲述辛亥革命失败后,孙中山为首的革命党人进行的反对复辟帝制、维护共和的斗争。

需要引导学生进行探究的两个主要问题:一是袁世凯为什么要复辟帝制?革命党人是怎样与之斗争的?二是张勋复辟为什么会很快失败?在此过程中需要学生明确的主要概念有四个:洪宪帝制、护国运动、张勋复辟和护法运动。

这一课内容教材编排体系清晰,每一子目都呈现对比的关系。

在教学的过程中可用表格的形式比较、分析,说明民主与专制是一项长期的斗争,最终的结论是在中国建立民主共和国的方案是行不通的。

第一目‚袁世凯专权与二次革命‛本目介绍了袁世凯专权和二次革命两个问题。

能让我们对袁世凯走上复辟之路有一个初步的了解,同时也可以体会到孙中山等革命党人维护共和制的艰辛斗争。

①袁世凯专权先简单回忆袁世凯是如何篡夺辛亥革命果实的?教师总结,这决定了他必然要对内镇压革命势力,对外投靠帝国主义。

就任临时大总统后,表面上拥护共和,但暗地做好镇压革命势力的准备,以实现其独裁统治。

袁世凯的主要做法,先是派人暗杀了宋教仁。

阅读“历史纵横”材料,思考袁世凯杀害宋教仁的目的是阻止国民党组阁,扑灭革命势力。

再次向五国银行团进行“善后大借款”,主要用于内战,镇压国民党人;接着又免去江西、安徽、广东三个省反对借款的都督职务,并派兵南下镇压。

②二次革命二次革命是以孙中山为首的革命派反对袁世凯建立独裁、保卫民主共和制的一次武装斗争,是辛亥革命的继续。

战事主要在江西和江苏的南京进行,历时一个多月,结果革命党人失败。

第二目‚‘洪宪帝制’与护国运动‛袁世凯靠武力镇压了二次革命后,一步步走上了独裁、复辟的道路,为此也有了反对复辟的护国运动。

护国运动的历史背景介绍护国运动是发生在中国近代的内战,那么你了解护国运动吗?以下是店铺为你整理的护国运动的历史背景,希望能帮到你。

护国运动的背景护国运动是一场由云南首义,普及全国的轰轰烈烈的,但对帝制的复辟,维护共和体制的运动。

它先后历经半年,推翻了袁世凯的复辟,使中华民族开创了一个民主的新时代。

护国运动背景就是从袁世凯复辟开始的。

由孙中山先生领导的辛亥革命,推翻了中国长达两千余年的封建统治,创建了中华民国南京临时政府。

然后这个新兴的民国,还没有满百天,就被袁世凯窃取了。

在辛亥革命之后,袁世凯窃取了中华民国大总统之职,实行独裁政策,企图破坏中华民国的革命成果。

袁世凯企图消灭萌芽之中的国民党,下令取消国会,独断专行。

此举,也意图赢得日本对中国复辟帝制的支持。

在孙中山、李烈钧等人的领导下,于1913年发动了讨袁战争,也被称为“二次革命”。

但是由于国民党内部的软弱和不团结,最终导致了本次战争的失败。

日本为了统治中亚地区,强迫袁世凯政府签订了著名的“二十一条”。

企图把中国的政治、军事和财政,全都控制在日本的强权之下。

更有甚者,在1915年,袁世凯令杨度、孙毓筠、严复、刘师培、李燮和、胡瑛六人,组成了“筹安会”,这是一个以“学术团体”为招牌,实则是协助袁世凯恢复帝制的一个组织。

这样的一个挂羊头卖狗肉的组织,鼓吹恢复帝制的重要性,企图在中国实行君主立宪制。

1915年12月12日,袁世凯宣布自己为中华民国皇帝,将次年的年号改为“洪宪”。

倒行逆施,企图在中国恢复帝制。

护国运动背景实则是一场中国未来走向的角逐,是君主立宪制和民主制的决战,也是对外强的一场生死决战。

在同年12月25日,唐继尧、蔡锷在云南宣布起义,和袁世凯政府宣战。

护国运动的经过护国运动是一场轰轰烈烈的反对袁世凯称帝的内战,在国内外都引起了巨大的反响,从而逼迫袁世凯取消了帝制,恢复了共和体制,下面来介绍一下护国运动经过。

1915年12月12日,袁世凯篡夺了辛亥革命的胜利成果,宣布恢复封建帝制,将第二年改元“洪宪”。

第4课反对复辟帝制、维护共和的斗争知识互动►知识点一袁世凯专权与二次革命1.袁世凯专权:对内制造“宋教仁案”;对外向英、法、德、日、俄五国银行团进行“__________”。

2.二次革命:实质是维护共和制度的斗争,是辛亥革命的继续,结果失败。

►知识点二“洪宪帝制”与护国运动1.袁世凯复辟帝制:(1)武力镇压了“二次革命”。

(2)1913年10月,当选为“正式”大总统。

(3)解散国民党和着手取消国会。

(4)1914年,炮制《中华民国约法》,取代《中华民国临时宪法》。

(5)炮制《总统选举法》,规定总统可连选连任,继任者由总统提名。

(6)1915年,接受了日本旨在灭亡中国的“二十一条”。

(7)1916年改为“中华帝国洪宪元年”。

2.护国运动:(1)起因:复辟帝制不得人心。

(2)过程:孙中山发表《__________》,梁启超发表《______________》,蔡锷等人在云南组织“护国军”。

(3)结果:袁取消帝制,不久死去。

►知识点三张勋复辟和护法运动1.张勋复辟:(1)原因:袁世凯死后,中国陷入__________的混乱局面;黎元洪与段祺瑞展开“________”。

(2)结果:失败。

2.护法运动:(1)原因:段祺瑞破坏共和,拒绝恢复《临时约法》和国会。

(2)方式:借助西南军阀力量。

(3)结果:失败。

(4)败因:无群众基础;无自己的武装;西南军阀的排挤。

探究提升►探究点一二次革命(1913年)1.原因:袁世凯专权。

①对内:制造“宋教仁案”、镇压革命党人。

②对外:进行“善后大借款”。

2.结果:失败。

3.失败原因:革命党人力量涣散;袁世凯力量强大。

4.性质:资产阶级民主革命,是辛亥革命的继续。

“宋教仁案”本质上反映了( )A.统治集团内部权力之争B.民主共和与专制独裁的矛盾C.美日争夺中国的矛盾D.国民党与北洋军阀的矛盾►探究点二护国运动(1915—1916年)1.原因:袁世凯复辟帝制。

(1)强迫国会选其为“正式”大总统(1913年)。

第4课反对复辟帝制、维护共和的斗争知识记忆理解二次革命(1913年)1.原因:袁世凯专权。

(1)1913年,袁世凯暗中指使刺杀____________。

(2)指令向英、法、德、日、俄五国银行团进行“____________”。

(3)武力镇压江西、安徽、广东等省份的革命党人。

2.概况:战事主要在________和江苏的_________进行。

3.结果:革命党人失败。

护国运动1.原因:袁世凯推行反动统治。

(1)对内积极复辟帝制,破坏民主共和。

①1913年,胁迫国会将他选举为“正式”大总统,然后就下令解散____________,并着手取消国会。

②1914年,袁世凯操纵炮制出《____________》,改责任____________为____________;炮制出新的《____________》,规定总统可连选连任,继任者由总统提名。

③1915年,授意亲信成立“____________”,公开进行复辟帝制的活动。

④1915年,操纵各省推举“国民代表”进行国体投票,“____________”的出笼,复辟帝制的逆流达到高潮。

(2)对外出卖国家利益:1915年,袁世凯接受了日本提出的旨在灭亡中国的“____________”。

2.反对袁世凯复辟帝制的主要史实。

(1)孙中山发表《____________》,号召人民起来维护共和制度。

(2)梁启超发表《____________》一文,反对袁世凯称帝。

(3)蔡锷等策划领导了声势浩大的____________。

①1915年秋,蔡锷宣布____________独立,并组织起讨袁的“护国军”。

②贵州、广西等省也相继宣布独立。

(4)孙中山发表《____________》,号召人民将反袁斗争进行到底。

3.结果:____________年3月,袁世凯宣布取消帝制。

不久,袁世凯在忧惧中死去。

温馨提示:袁世凯复辟帝制充分说明封建制度、封建思想的流毒异常顽固。

袁世凯复辟帝制失败说明民主共和的观念已深入人心,成为不可逆转的潮流。

高中历史《反对复辟帝制、维护共和的斗争》教学设计【课标展示】【教学目标】重点:辛亥革命后反对专制复辟、维护共和的斗争难点:袁世凯和张勋复辟,但又迅速垮台的原因【导入新课】提问:“辛亥革命的主要功绩是什么?结局如何?”学生回答之后,教师设疑“袁世凯窃取辛亥革命果实后,在短短的四年间,其反动的专制独裁统治是怎样发展到登峰造极地步的?又是怎样迅速垮台的?为什么?”(也可从“袁世凯的迅速垮台与辛亥革命的主要功绩有什么关系吗?”进行设问由此导入新课。

【讲述内容】一、袁世凯专权与二次革命1.袁世凯专权袁世凯在北京就任临时大总统后不久,临时政府迁至北京。

临时政府正式迁京以后,以袁世凯为首的北洋军阀政权建立起来了。

从此袁世凯一步步专制独裁的道路。

提问:袁世凯专权的主要表现在哪些方面?学生思考后,教师概括指出:政治上:①排除异己,建立了完全听命于他的内阁;②刺杀宋教仁:1912年宋教仁把同盟会改组为国民党。

孙中山被推举为理事长,宋教仁任代理理事长。

在1913年初的大选活动中,国民党获得国会中的相对多数席位,袁世凯对此大为惊恐。

1913年春,他派人在上海刺杀了宋教仁。

经济上:为了争得帝国主义的支持,袁世凯不惜出卖国家主权,向五国银行团进行“善后大借款”。

军事上:加强北洋军,削弱革命军;决定用武力镇压国民党。

1913年,袁世凯下令罢免了江西、安徽、广东三省都督。

“二次革命”爆发。

2.二次革命提问:革命党人对袁世凯所采取的斗争方式经历了怎样一个变化过程?结合高一必修的有关内容和前面学习到的有关内容让学习思考后,教师概括指出:从北洋军阀政权建立到“二次革命”爆发前,革命党人在政治上依靠约法、责任内阁制、选举、组阁等议会斗争方式,以图实施“资产阶级共和国”的方;宋案真相大白后,以孙中山为首的革命党人重新采取武装斗争的方式,进行维护民主共和、反对专制独裁的斗争。

袁世凯的反动面目暴露之后,孙中山号召武力讨袁。

江西都督李烈钧在湖口起义,宣布独立。

第4课反对复辟帝制、维护共和的斗争一、选择题1“民国建设肇始,百凡待治。

世凯深愿竭其能力,发扬共和之精神,涤荡专制之瑕秽,谨守宪法,依国民之愿望,蕲达国家于安全强固之域,俾五大民族同臻乐利。

”袁世凯所谨守的是()A.同盟会纲领B.《钦定宪法大纲》C.《中华民国临时约法》D.《中华民国约法》“民国建设肇始”“发扬共和之精神,涤荡专制之瑕秽”等信息可判断,袁世凯所谨守的应是《中华民国临时约法》。

★ 2 1912年2月,袁世凯即通电南京临时政府:“大清皇帝既明诏辞位,业经世凯署名,则宣布之日,为帝政之终局,即民国之始基。

从此努力进行,务令达到圆满地位,永不使君主政体再行于中国。

”袁世凯所为与之相悖的是() A.就任临时大总统 B.镇压二次革命C.签订“二十一条”D.宣布洪宪改元“永不使君主政体再行于中国”,可知袁世凯反对帝制、维护共和,因此“袁世凯所为与之相悖”的是D项。

3“一人称帝,天下骚然,志士仁人汗喘相告,而吾同志愈益奋大励,冒死以进。

滇黔独立,文意豁然。

”材料中的“滇黔独立”反映的是()A.辛亥革命B.二次革命C.护国运动D.护法运动,遭到了社会各阶层的广泛反对。

蔡锷等在云南宣布独立,掀起了护国运动。

4有史家认为,戊戌变法、辛亥革命、五四运动接连发生,层次分明地连在一起,形成一场“总运动”。

这场“总运动”的基本趋势是()A.传统文化向近代文化的转型B.政治上由专制向民主化转变C.由农耕经济向工业化的飞跃D.技术、制度、文化渐次转型;辛亥革命主张推翻清王朝统治,实行民主共和制;五四运动是一场反帝反封建的革命运动。

三场运动体现了中国近代追求民主政治的过程。

5下图为民国时期的漫画,画中人物指的是()A.袁世凯B.段祺瑞C.张勋D.溥仪“万岁”(复辟)被打倒,墓碑上的“民国六年”表明时间是1917年,据此可判断出是张勋复辟。

A项袁世凯复辟帝制是在1915年;B项段祺瑞没有复辟;溥仪虽被推上皇位,但主要策划者是张勋,故排除D项。

第4课 反对复辟帝制、维护共和的斗争教材整理1 袁世凯专权与二次革命1.袁世凯统治的确立(1)在北京就任中华民国临时大总统,临时政府迁到北京。

(2)假装拥护共和,加快复辟帝制的步伐。

2.二次革命(1)背景①1913年,刺杀宋教仁于上海。

②对外进行“善后大借款”用于镇压革命,讨好列强。

③革命党人抵制,江西、安徽、广东通电反对。

④袁世凯派兵南下镇压。

(2)战况①战事主要在江西和江苏的南京进行。

②1913年夏秋之际历时一个多月。

(3)结果:革命党人失败。

[深度点拨] 二次革命的实质二次革命是在革命党人与袁世凯的矛盾公开激化的情况下,以孙中山为首的资产阶级革命派反对袁世凯专制独裁,保卫民主共和制的一次武装斗争,是辛亥革命的继续。

教材整理2 “洪宪帝制”与护国运动1.“洪宪帝制”(1)使帝制程序合法化①1913年10月,胁迫国会选举他为“正式”大总统,解散国民党,取消国会。

②1914年,炮制出《中华民国约法》,将责任内阁制改为总统制。

③炮制出新的《总统选举法》,规定总统可连选连任。

(2)寻求帝国主义支持:1915年,接受日本提出的“二十一条”。

(3)大造帝制舆论①成立“筹安会”,公开进行复辟帝制的活动。

②组织“请愿团”,请求变更国体,制造“民意”借口。

③帝国主义代言人也大造复辟舆论。

(4)操纵国会投票,获得“全票拥护”君主制的结果。

(5)“洪宪帝制”确立①袁世凯下令改1916年为“中华帝国洪宪元年”。

②标志着袁世凯复辟帝制的逆流达到高潮。

[课中思考]阅读教材P89[学思之窗],想一想:这样的投票能够真正代表民意吗?你对此有何感触?【提示】不能。

因为“国民代表”投票是袁世凯进行复辟活动猖獗时,由他操纵进行的;在投票时又采用贿赂的手段,验票也是由袁世凯指使成立的参政院负责。

感触:从头到尾都是骗局,民主、民意已成为一种摆设。

3.护国运动(1)原因:袁世凯复辟帝制的倒行逆施。

(2)经过①孙中山发表《讨袁宣言》,号召人民起来维护共和制度。

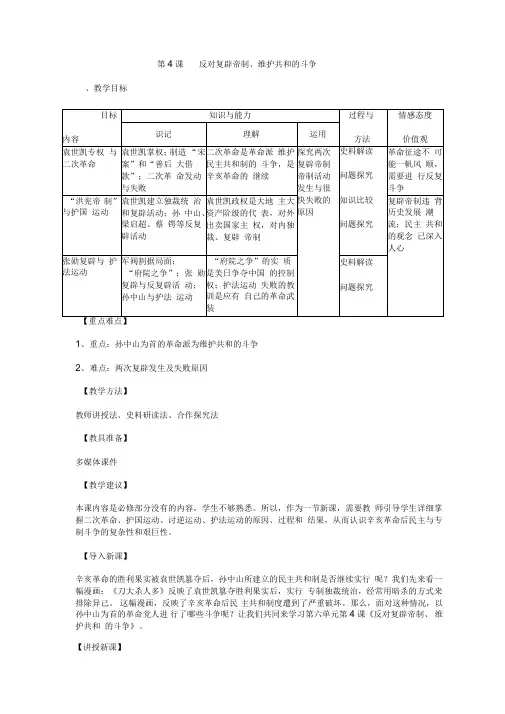

第4课反对复辟帝制、维护共和的斗争、教学目标1、重点:孙中山为首的革命派为维护共和的斗争2、难点:两次复辟发生及失败原因【教学方法】教师讲授法、史料研读法、合作探究法【教具准备】多媒体课件【教学建议】本课内容是必修部分没有的内容,学生不够熟悉。

所以,作为一节新课,需要教师引导学生详细掌握二次革命、护国运动、讨逆运动、护法运动的原因、过程和结果,从而认识辛亥革命后民主与专制斗争的复杂性和艰巨性。

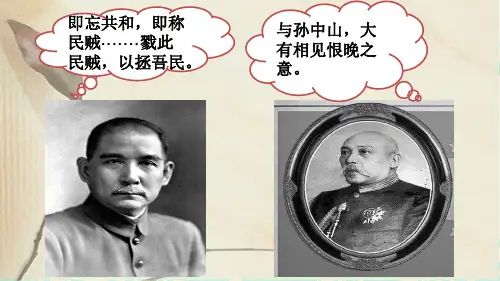

【导入新课】辛亥革命的胜利果实被袁世凯篡夺后,孙中山所建立的民主共和制是否继续实行呢?我们先来看一幅漫画:《刀大杀人多》反映了袁世凯篡夺胜利果实后,实行专制独裁统治,经常用暗杀的方式来排除异己。

这幅漫画,反映了辛亥革命后民主共和制度遭到了严重破坏。

那么,面对这种情况,以孙中山为首的革命党人进行了哪些斗争呢?让我们共同来学习第六单元第4课《反对复辟帝制、维护共和的斗争》。

【讲授新课】思考:为什么说辛亥革命失败了?(1)革命果实被袁世凯窃取;(2)未完成反帝反封建任务;(3)未改变社会性质。

引导学生掌握学习目标一:请依据课本89 页内容,概括分析二次革命的原因、经过、结果和性质。

一袁世凯专权与二次革命(一)袁世凯专权1、对内:制造“宋教仁案”、武力镇压革命党人2、对外:进行“善后大借款”(目的)(二)“二次革命” (1913)1、背景:袁世凯武力镇压南方革命力量2、时间:1913 年夏秋之际经过:结合二次革命的形势图掌握概况3、意义:革命派反袁世凯独裁、保卫民主共和制的武装斗争,是辛亥革命的继续。

4、结果:失败失败原因:A 、主观:革命党人力量焕散;革命具有软弱性B 、客观:袁世凯力量强大。

5、性质:资产阶级民主革命,是辛亥革命的继续。

二、“洪宪帝制”与护国运动(一)袁世凯建立独裁统治1、对内:(五个步骤)1)武力镇压“二次革命”(2)1913 年10 胁迫国会选其为“正式”大总统(3)解散国民党,取消国会(4)1914年炮制《中华民国约法》取代临时约法(5)炮制新的《总统选举法》2、对外:1915 年与日本签订“二十一条”(二)袁世凯的复辟活动1、复辟的准备(1)国内:①授意亲信成立“筹安会”②组织复辟“请愿团”,制造“民意”借口(2)国外:帝国主义为其制造复辟舆论古德诺《论共和与君主》2、袁世凯复辟帝制:1916 年“洪宪帝制”3过程:①强迫国会选其为“正式”大总统(1913)②解散国民党和国会(1913)③炮制《中华民国约法》《总统选举法》(1914)(补充《中华民国约法》的相关内容,强调这是袁世凯复辟帝制的最关键一步)《中华民国约法》袁世凯北洋政府于1914年公布的宪法性文件,又称“袁记约法” ,它是军阀专制全面确立的标志。

第4课反对复辟帝制、维护共和的斗争一、教材分析:本课虽属于选修内容,但因涉及到近代中国民主政治制度发展的问题,与必修1在内容上有互补之处,地位比较重要。

新课标对本课的要求是“说出辛亥革命后反对专制斗争的史实,认识中国近代史上民主力量与专制势力斗争的历史进步性和艰巨性”,因此辛亥革命后,以孙中山为首的革命党人进行的反对复辟帝制、维护共和的斗争,是本课的主线,教学的内容也要围绕这条主线而展开。

二、学情分析:本课所教授的对象是历史专业班学生,已具备一定解决和分析历史问题的能力。

根据这一特点,我采用了“自主学习——教师指导——合作探究”的教学模式,既突出了学生的主体地位,又发挥了老师的主导作用。

在教学方法中,我主要立足以史料为基础,以问题为导向,以线索为载体,配合多媒体,经过老师的层层提问和全体学生的思考、讨论,让学生真正经历了一个主动获取知识、应用知识、解决问题的过程。

三、教学目标知识与能力:概念:“洪宪帝制”、二次革命、护国运动、护法运动主要问题:两次复辟帝制,革命党人维护共和的斗争过程与方法:通过课前预习,让学生对课文有一个整体认识,同时掌握基础知识,培养学生的自学能力;2、通过播放视频资料,再现历史情境,指导学生总结袁世凯复辟帝制的整个历程,培养学生归纳、概括历史的能力;3、通过相关的历史材料、图片的教学,培养学生通过阅读材料,学会准确从材料中提取信息,正确解决相关历史问题的能力;4、通过对同一类历史现象的比较,培养学生利用历史唯物主义观点分析历史现象,揭示其本质,阐述历史发展规律的能力。

情感态度与价值观:围绕辛亥革命后民主共和与封建专制展开斗争的学习,让学生认识到:革命的征途不可能一帆风顺,需要进行反复的斗争;复辟帝制已违背历史发展潮流,民主共和的观念已经深入人心。

四、教学重点与难点教学重点:孙中山为首的革命派维护共和制的斗争(二次革命、护国运动、护法运动)教学难点:两次复辟帝制的发生及失败原因五、教学过程:(一)课前预习:发给学生预习提纲,要求学生阅读教材内容,填充读书提纲,并思考“辛亥革命后中国国内政治斗争的焦点是什么?围绕这焦点的斗争有哪些?各有什么特点?其结果说明了什么?”(二)具体过程:1、导入新课:复习前一课内容,回答:辛亥革命革命的结局如何?袁世凯上台前,孙中山为限限制袁世凯专权,维护民主共和制,采取了什么措施,能否有效地发挥作用?教师在学生回答的的基础,指出袁世凯在篡夺辛亥革命果实后一步步走上了复辟帝制的道路,进而引入新课内容。

第4课反对复辟帝制、维护共和的斗争【基础探究导读】【基础梳理整合】一、袁世凯专权与二次革命1、袁世凯专权(1)袁世凯在北京就任中华民国临时大总统不久,临时政府也迁到北京。

(2)假拥护共和,加快复辟帝制的道路。

2、二次革命(1)背景①1913年,宋教仁在上海遇刺。

②袁世凯对外“善后大借款”用于镇压革命,讨好列强。

③革命党人抵制,江西、安徽、广东等省通电反对。

④袁世凯派兵南下镇压。

(2)战况:战事主要在江西和江苏的南京展开,历时一个多月。

(3)结果:革命党人方面失败。

二、“洪宪帝制”与护国运动1、“洪宪帝制”(1)使帝制程序合法化①1913年10月,威胁国会选举他为“正式”大总统,解散国民党,取消国会。

②1914年,炮制出新的《中华民国约法》,将责任内阁制改为总统制。

③炮制出新的《总统选举法》,规定总统可连选连任。

(2)寻求帝国主义支持:1915年接受日本提出的“二十一条”。

(3)大造帝制舆论①成立“筹安会”,公开进行复辟帝制的活动。

②组织“请愿团”,请求变更国体,制造“民意”借口。

③帝国主义代言人也大造复辟舆论。

(4)操纵国会投票:获得“全票拥护”君主制的结果。

(5)“洪宪帝制”确立:1916年,袁世凯下令改为“中华帝国洪宪元年”,标志着其复辟帝制的逆流达到高潮。

2、护国运动(1)背景①袁世凯复辟帝制的倒行逆施。

②孙中山发表《讨袁宣言》,,号召人民起来维护共和制度。

③梁启超发表《异哉,所谓国体问题者》,反对袁世凯称帝。

(2)经过①1915年,蔡锷宣布云南独立,组织“护国军”。

②贵州、广西等省相继宣布独立。

③孙中山发表《第二次讨袁宣言》,号召人民将反袁斗争进行到底。

(3)结果①袁世凯被迫于1916年3月宣布取消帝制,最后在忧惧中死去。

②中国陷入军阀割据的局面。

三、张勋复辟和护法运动1、张勋复辟(1)原因:“府院之争”,政局混乱。

(2)经过①张勋以“调停”为名,拥戴溥仪复辟。

②张勋自任首席内阁议政大臣,独揽大权。

《反对复辟帝制、维护共和的斗争》说课稿尊敬的各位评委、老师:大家好!今天我说课的题目是《反对复辟帝制、维护共和的斗争》。

下面我将从教材分析、学情分析、教学目标、教学重难点、教学方法、教学过程以及教学反思这几个方面来展开我的说课。

一、教材分析《反对复辟帝制、维护共和的斗争》是高中历史中的重要内容,它承接了辛亥革命推翻封建帝制、建立共和政体的历史进程,展现了民国初年政治局势的复杂多变以及民主共和观念与封建帝制复辟思潮之间的激烈斗争。

本部分内容在教材中具有承上启下的作用。

一方面,它是对辛亥革命成果的巩固和拓展,揭示了辛亥革命后中国社会面临的政治困境;另一方面,又为后续新文化运动的兴起以及马克思主义在中国的传播奠定了基础。

通过学习这一内容,学生能够深入理解民国初年中国政治发展的曲折历程,认识到民主共和观念的深入人心以及维护共和制度的艰难性。

二、学情分析授课对象为高中学生,他们在之前的学习中已经对辛亥革命的相关知识有了一定的了解,具备了一定的历史思维能力和分析问题的能力。

但对于民国初年复杂的政治局势和思想斗争,理解起来可能还存在一定的困难。

同时,高中生思维活跃,具有较强的好奇心和求知欲,但他们对于历史事件的分析可能还不够全面和深入。

因此,在教学过程中,需要引导学生运用多种历史学习方法,激发学生的思考和探究欲望,培养学生的历史学科核心素养。

三、教学目标1、知识与能力目标(1)了解袁世凯复辟帝制的活动以及护国运动的基本史实。

(2)理解反对复辟帝制、维护共和斗争的必要性和重要性。

(3)培养学生分析历史问题的能力,能够从政治、经济、思想等多个角度分析复辟帝制失败的原因。

2、过程与方法目标(1)通过史料分析、小组讨论等方式,引导学生自主探究历史问题,培养学生的史料实证和历史解释能力。

(2)运用时间轴、地图等工具,帮助学生梳理历史事件的发展脉络,培养学生的时空观念。

3、情感态度与价值观目标(1)让学生认识到民主共和是历史发展的必然趋势,增强学生对民主、自由、平等的追求和维护。

袁世凯与北洋军人

北洋军人,多系卵翼于袁世凯,才质驽下者居多,对上只知服从,不敢有所主张,盖北人对长官之忠,非发生于公的意识,全基于私的情感,服从之外,更有“报恩”的观念,牢不可破,只要是“恩上”,或是“恩宪”,无论是否“乱命”,亦须服从,意为不如此则为“忘恩”,受成人道德责备,此北洋军人之共同心理,即此可见它是私的结合。

因此所谓“党”的意识而亦无之,彼辈习闻学究所谓“党而不群”之说,常对人自道,“我什么党也没有,我是良心党,我良心觉得合势,就办,不合势,就不办”。

总之,服从,报恩,不党,三个基本意识,可以为北洋军人思想之结晶。

由此不正确,不彻底思想,见之于行为,故与时代潮流,愈趋愈远,卒不免为时代巨轮所碾碎也。

——中国近代史资料丛刊《北洋军阀》第1册。

6.4 反对复辟帝制、维护共和的斗争每课一练(人教版选修2)一、选择题1.(2012·湘潭模拟)“宋教仁案”的发生从本质上反映了( )A.统治集团内部的权力之争B.民主共和与专制独裁的矛盾C.美日争夺中国的矛盾D.国民党与北洋军阀的矛盾2.(2012·合肥模拟)袁世凯称帝时宣称:“民国之主权,本于国民之全体。

既经国民代表大会全体表决改用君主立宪,本大总统自无讨论之余地。

”据此,袁世凯称帝的理论依据是( )A.天赋人权说B.民主共和思想C.人民主权说D.社会契约论3.(2010·上海高考)“前年杀吴禄贞,去年杀张振武,今年又杀宋教仁;你说是应桂馨,他说是洪述祖,我说确是袁世凯。

”这副挽联中提及的事件最终引发了( ) A.护国运动 B.武昌起义C.五四运动D.二次革命4.梁启超发表《异哉,所谓国体问题者》反对袁世凯称帝,主要说明了( )A.梁启超已成为革命派B.袁世凯曾出卖维新派C.袁世凯称帝不得人心D.袁世凯的“中华帝国”是封建性质的政权5.著名史学家唐德刚在《民国前十年》中说:“袁世凯那台滑稽戏的演出,也是靠个班底的。

他老人家晚年,班底里的主要配角,一个个各唱其戏,他这个袁兰芳只好唱个独角戏,就卖不了票了。

”上述材料反映出袁世凯复辟帝制导致其( )A.众叛亲离陷于孤立B.遭到了帝国主义的反对C.被迫向革命党屈服D.成为帝国主义的代理人6.从讨袁斗争的结局看,护国运动、二次革命的成败主要取决于( )A.孙中山是否参加领导工作B.帝国主义是否支持袁世凯C.革命党人是否采取武装斗争的形式D.讨袁斗争是否具有广泛的群众基础7.(2012·安徽高考)图5为民国年间的漫画,画中人物指的是( )A.袁世凯B.段祺瑞C.张勋D.溥仪8.1915年,西南军阀支持蔡锷反对袁世凯称帝,1917年支持孙中山发起护法运动,1918年又与直系军阀串通,排挤孙中山。

这些情况表明( )A.南北军阀是根本对立的B.革命派可以同军阀结成可靠的同盟C.军阀集团对革命派的根本立场不断发生变化D.封建军阀借革命势力维护自身利益9.下列关于二次革命、护国运动和护法运动的表述,不正确的是( )A.都是国民党直接领导的B.都是为了维护辛亥革命的成果C.都反对北洋军阀的反动统治D.最终都未取得成功10.(2010·浙江高考)下列是孙中山在革命进程中的言论,其先后顺序是( )①自今日始,吾等之非清朝人矣②驱除鞑虏,恢复中华,创立合众政府③使全国人民赞成我的政策,我十年之内必能为中国造二十万里铁道④顾我国之大患,莫大于武人之争雄,南与北如一丘之貉A.①②③④B.①④③②C.②①③④D.②③①④二、非选择题11.(2012·枣庄模拟)阅读下列材料,回答问题。