高中历史人教版高二选修2作业::第六单元第4课_反对复辟帝制、维护共和的斗争_作业

- 格式:doc

- 大小:500.50 KB

- 文档页数:3

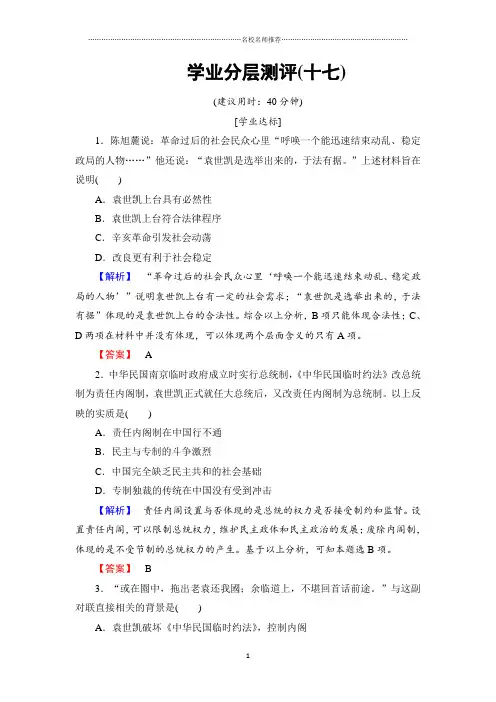

学业分层测评(十七)(建议用时:40分钟)[学业达标]1.陈旭麓说:革命过后的社会民众心里“呼唤一个能迅速结束动乱、稳定政局的人物……”他还说:“袁世凯是选举出来的,于法有据。

”上述材料旨在说明()A.袁世凯上台具有必然性B.袁世凯上台符合法律程序C.辛亥革命引发社会动荡D.改良更有利于社会稳定【解析】“革命过后的社会民众心里‘呼唤一个能迅速结束动乱、稳定政局的人物’”说明袁世凯上台有一定的社会需求;“袁世凯是选举出来的,于法有据”体现的是袁世凯上台的合法性。

综合以上分析,B项只能体现合法性;C、D两项在材料中并没有体现,可以体现两个层面含义的只有A项。

【答案】 A2.中华民国南京临时政府成立时实行总统制,《中华民国临时约法》改总统制为责任内阁制,袁世凯正式就任大总统后,又改责任内阁制为总统制。

以上反映的实质是()A.责任内阁制在中国行不通B.民主与专制的斗争激烈C.中国完全缺乏民主共和的社会基础D.专制独裁的传统在中国没有受到冲击【解析】责任内阁设置与否体现的是总统的权力是否接受制约和监督。

设置责任内阁,可以限制总统权力,维护民主政体和民主政治的发展;废除内阁制,体现的是不受节制的总统权力的产生。

基于以上分析,可知本题选B项。

【答案】 B3.“或在園中,拖出老袁还我國;余临道上,不堪回首话前途。

”与这副对联直接相关的背景是()A.袁世凯破坏《中华民国临时约法》,控制内阁B.袁世凯就任中华民国大总统C.袁世凯接受“二十一条”D.袁世凯复辟帝制【解析】由材料中“拖出老袁还我國”可知是反对袁世凯复辟帝制,恢复民国之意,这里的“國”指中华民国,故D项正确。

【答案】 D4.“一人称帝,天下骚然,志士仁人汗喘相告,而吾同志愈益奋励,冒死以进。

滇黔独立,文意豁然。

”此段文字与下列哪一历史事件有关() A.武昌起义B.二次革命C.护国运动D.护法运动【解析】从题目中的“一人称帝”“滇黔独立”等信息可以判断出材料叙述的内容与护国运动有关。

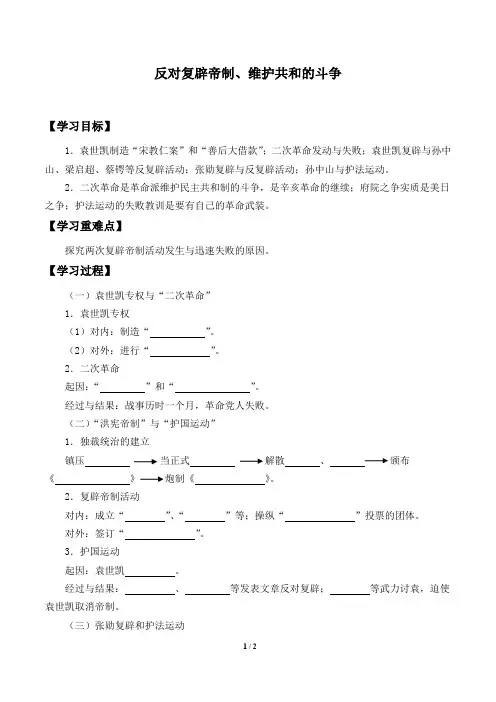

反对复辟帝制、维护共和的斗争【学习目标】1.袁世凯制造“宋教仁案”和“善后大借款”;二次革命发动与失败;袁世凯复辟与孙中山、梁启超、蔡锷等反复辟活动;张勋复辟与反复辟活动;孙中山与护法运动。

2.二次革命是革命派维护民主共和制的斗争,是辛亥革命的继续;府院之争实质是美日之争;护法运动的失败教训是要有自己的革命武装。

【学习重难点】探究两次复辟帝制活动发生与迅速失败的原因。

【学习过程】(一)袁世凯专权与“二次革命”1.袁世凯专权(1)对内:制造“”。

(2)对外:进行“”。

2.二次革命起因:“”和“”。

经过与结果:战事历时一个月,革命党人失败。

(二)“洪宪帝制”与“护国运动”1.独裁统治的建立镇压当正式解散、颁布《》炮制《》。

2.复辟帝制活动对内:成立“”、“”等;操纵“”投票的团体。

对外:签订“”。

3.护国运动起因:袁世凯。

经过与结果:、等发表文章反对复辟;等武力讨袁,迫使袁世凯取消帝制。

(三)张勋复辟和护法运动1.局面的出现。

2.张勋复辟起因:之争。

经过:张勋借“调解”之名,拥复辟。

反复辟斗争:孙中山发表《》;段祺瑞组织“”。

3.护法运动起因:段祺瑞拒绝恢复和。

经过与结果:孙中山在组织军政府,但由于西南军阀排挤,护法运动失败。

(四)评价1.辛亥革命后出现民主气象:①中华民国成立,清帝退位,在中国制度结束,共和制确立。

②革命后,各种政党、社会团体和报刊杂志如雨后春笋般涌现出来。

2.民主政治形同闹剧:①内阁形同虚设,频繁更替,总统选举有名无实。

②主权在民,一纸空文,普通国民的选举、监督权并没有兑现,地方自治机构中政治权力操纵在旧官僚、士绅手中,普通国民无权参与。

③社会问题,孙中山构想的土地国有制的政策在法令中丝毫没有得到体现,《临时约法》也没有对妇女的权力作任何规定。

3.中国民主政治前途:革命后的社会现实说明,中国的现代化改革、民主之路任重道远。

中国通向民主政治的道路依然艰难曲折。

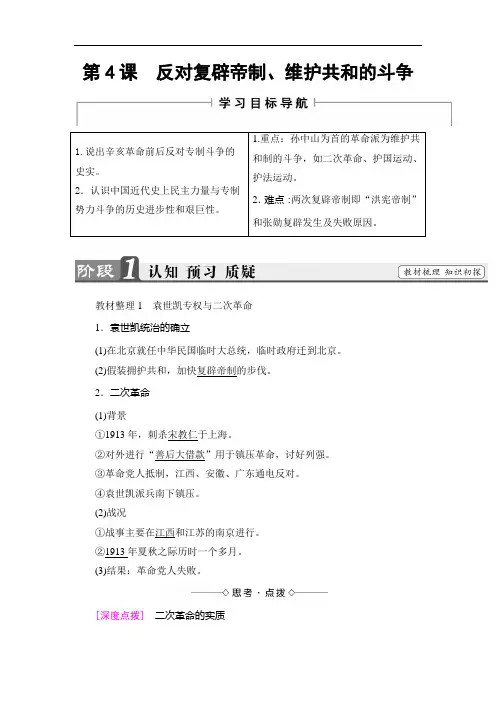

第4课反对复辟帝制、维护共和的斗争1.说出辛亥革命前后反对专制斗争的史实。

2.认识中国近代史上民主力量与专制势力斗争的历史进步性和艰巨性。

1.重点:孙中山为首的革命派为维护共和制的斗争,如二次革命、护国运动、护法运动。

2.难点:两次复辟帝制即“洪宪帝制”和张勋复辟发生及失败原因。

教材整理1袁世凯专权与二次革命1.袁世凯统治的确立(1)在北京就任中华民国临时大总统,临时政府迁到北京。

(2)假装拥护共和,加快复辟帝制的步伐。

2.二次革命(1)背景①1913年,刺杀宋教仁于上海。

②对外进行“善后大借款”用于镇压革命,讨好列强。

③革命党人抵制,江西、安徽、广东通电反对。

④袁世凯派兵南下镇压。

(2)战况①战事主要在江西和江苏的南京进行。

②1913年夏秋之际历时一个多月。

(3)结果:革命党人失败。

[深度点拨]二次革命的实质二次革命是在革命党人与袁世凯的矛盾公开激化的情况下,以孙中山为首的资产阶级革命派反对袁世凯专制独裁,保卫民主共和制的一次武装斗争,是辛亥革命的继续。

教材整理2“洪宪帝制”与护国运动1.“洪宪帝制”(1)使帝制程序合法化①1913年10月,胁迫国会选举他为“正式”大总统,解散国民党,取消国会。

②1914年,炮制出《中华民国约法》,将责任内阁制改为总统制。

③炮制出新的《总统选举法》,规定总统可连选连任。

(2)寻求帝国主义支持:1915年,接受日本提出的“二十一条”。

(3)大造帝制舆论①成立“筹安会”,公开进行复辟帝制的活动。

②组织“请愿团”,请求变更国体,制造“民意”借口。

③帝国主义代言人也大造复辟舆论。

(4)操纵国会投票,获得“全票拥护”君主制的结果。

(5)“洪宪帝制”确立①袁世凯下令改1916年为“中华帝国洪宪元年”。

②标志着袁世凯复辟帝制的逆流达到高潮。

[课中思考]阅读教材P89[学思之窗],想一想:这样的投票能够真正代表民意吗?你对此有何感触?【提示】不能。

因为“国民代表”投票是袁世凯进行复辟活动猖獗时,由他操纵进行的;在投票时又采用贿赂的手段,验票也是由袁世凯指使成立的参政院负责。

第4课反对复辟帝制、维护共和的斗争袁世凯专权与二次革命1.知情人忆述宋教仁事宋教仁字遁初,湖南人,为同盟会多年之干员①,在两湖声威极盛,湖北党人亦多拥戴之。

民国成立后,宋任第一次内阁农林部总长。

辞职后,假②万牲园暂住。

宋在表面上与国务总理赵秉钧交谊甚厚,而实际上对其极端反对。

宋与我交情较厚,相商同盟会与统一共和党③合为一党,遂于民国元年秋宣布两党合并,成立国民党。

两党在各省之支分部亦改为国民党之分支部,全国国民党员人数众多,驾各党而上,大为政府所嫉。

国会选举法公布后,宋先生与我商讨各省情形,认定湖北省有黎元洪主持,国民党选举不易争胜,宋非亲赴鄂办理,恐遭失败。

且可就近办理湖南选举事宜,同时商定以宋为参议院议长,以我为众议院议长。

如本党所得议员在两院超过半数,则为多数党,决定选孙中山先生为大总统。

如事不顺,则仍可让袁为大总统;但须袁承认由本党组织政党内阁。

此议极秘,不意为袁世凯及赵秉钧所侦知,谓宋为主谋者,恨之最厉。

迨及民国二年(1913年)春两院选举,各省告竣,揭晓后,国民党当选议员几占五分之三以上。

袁政府闻之大惧,于是在国会未开会以前,在沪有暗杀宋教仁之重案之发生,震动全国。

国人对袁,大为愤恨!──吴景濂《袁世凯杀害革命党人破坏国会》,《文史资存稿选编》晚清·北洋(上)【解读】这是民国初年曾为参议院议长的吴景濂后来的忆述。

忆述者当年曾与宋教仁一道共事,并且关系比较亲密,对有关内情自能了解。

从这段材料中可以看出:①宋教仁对政党政治、议会政治十分热中,力图靠将国民党扩建为第一大党,以该党党员在参、众两院中占据大多数,取得组阁权,推倒起码是限制袁世凯。

他不但如此筹议,而且身体力行,积极奔走活动。

②当时的政局颇为复杂,表面上的平和掩不住内里的尖锐争斗,袁世凯之流对宋教仁的暗下毒手绝非偶然,可见他们的阴险狠毒。

【注释】①干员:有才干的人员。

②假:借。

2.就“善后大借款”事国民党方面的通告即如大借款一事,国民党之主张有三:一、违法签约,决不承认;二、维持反对违法签约之表决案,以拥护立法高权;三、维持借款必限制政府用途,励行①监督财政之实。

一、选择题1.梁启超发表《异哉,所谓国体问题者》,该文的标题是对袁世凯及其爪牙鼓吹的“变更国体”的叫嚣表示的异议。

梁启超发表该文主要说明了()A.梁启超已成为革命派B.袁世凯曾出卖维新派C.袁世凯称帝不得人心D.袁世凯的“中华帝国”是封建性质的政权解析:选C。

本题考查学生的分析理解能力。

梁启超是资产阶级维新派,故A项错误;梁启超发表《异哉,所谓国体问题者》主要是反对袁世凯称帝,B、D两项与此无关,应排除。

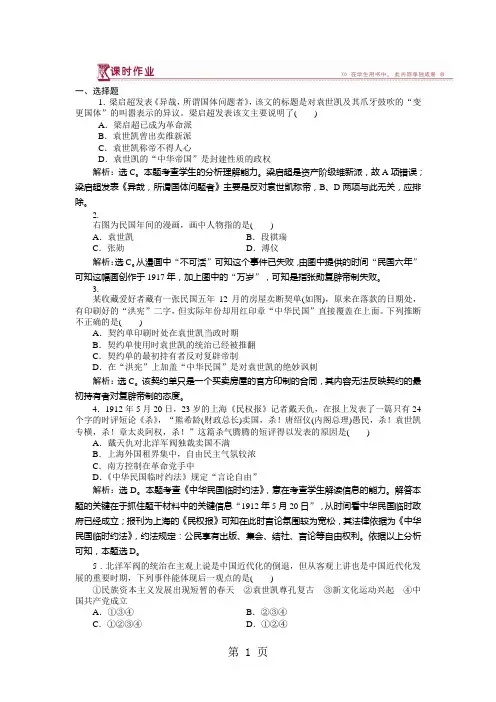

2.右图为民国年间的漫画,画中人物指的是()A.袁世凯B.段祺瑞C.张勋D.溥仪解析:选C。

从漫画中“不可活”可知这个事件已失败,由图中提供的时间“民国六年”可知这幅画创作于1917年,加上图中的“万岁”,可知是指张勋复辟帝制失败。

3.某收藏爱好者藏有一张民国五年12月的房屋卖断契单(如图),原来在落款的日期处,有印刷好的“洪宪”二字,但实际年份却用红印章“中华民国”直接覆盖在上面。

下列推断不正确的是()A.契约单印刷时处在袁世凯当政时期B.契约单使用时袁世凯的统治已经被推翻C.契约单的最初持有者反对复辟帝制D.在“洪宪”上加盖“中华民国”是对袁世凯的绝妙讽刺解析:选C。

该契约单只是一个买卖房屋的官方印制的合同,其内容无法反映契约的最初持有者对复辟帝制的态度。

4.1912年5月20日,23岁的上海《民权报》记者戴天仇,在报上发表了一篇只有24个字的时评短论《杀》,“熊希龄(财政总长)卖国,杀!唐绍仪(内阁总理)愚民,杀!袁世凯专横,杀!章太炎阿权,杀!”这篇杀气腾腾的短评得以发表的原因是() A.戴天仇对北洋军阀独裁卖国不满B.上海外国租界集中,自由民主气氛较浓C.南方控制在革命党手中D.《中华民国临时约法》规定“言论自由”解析:选D。

本题考查《中华民国临时约法》,意在考查学生解读信息的能力。

解答本题的关键在于抓住题干材料中的关键信息“1912年5月20日”,从时间看中华民国临时政府已经成立;报刊为上海的《民权报》可知在此时言论氛围较为宽松,其法律依据为《中华民国临时约法》,约法规定:公民享有出版、集会、结社、言论等自由权利。

6.4 反对复辟帝制、维护共和的斗争[基础随堂巩固]1.“前年杀吴神贞,去年杀张振武,今年又杀宋教仁;你说是应桂馨,他说是洪述祖,我说确是袁世凯!”上述挽联出现的时间不早于()A.1912年B.1913年C.1915年D.1916年解析:本题考查学生对基础史实的再认再现能力。

实际考查宋教仁被刺杀的时间,1913年宋教仁被刺杀,因此这副挽联不会早于1913年。

答案:B2.“或在園中,拖出老袁还我国;余临道上,不堪回首话前途。

”与这副对联直接相关的背景是()A.袁世凯破坏《中华民国临时约法》,控制内阁B.袁世凯就任中华民国大总统C.袁世凯接受“二十一条”D.袁世凯复辟帝制解析:本题以一副对联为切入点,考查学生运用所学知识进行分析理解的能力。

由材料中“拖出老袁还我国”可知是反对袁世凯复辟帝制,恢复民国之意,这显然是反对袁世凯复辟帝制,故D项正确。

答案:D3.辛亥革命后,民主共和与专制独裁的斗争一度成为焦点。

下列事件能够体现维护民主共和斗争的是()A.《中华民国约法》的颁布B.“筹安会”的建立C.“洪宪帝制”的出笼D.《异哉,所谓国体问题者》的发表解析:本题考查学生对基础史实的再认再现能力。

A、B、C三项都是袁世凯复辟帝制过程中的事件,应排除;D项是梁启超发表的反对袁世凯称帝的文章,符合题意。

答案:D4.以下对孙中山维护民主共和的斗争的表述中,不够准确的是()A.号召武力讨袁,领导“二次革命”B.发表《讨袁宣言》,组织护国军讨伐袁世凯C.发表《讨逆宣言》,反对张勋复辟D.成立护法军政府,倡导护法运动解析:本题考查学生对基础史实的再认再现能力。

B项中的护国军由蔡锷、李烈钧、唐继尧等人组建;A、C、D三项均是孙中山捍卫共和的史实,故选B。

答案:B[知能综合提升]一、选择题(每小题4分,共24分)1.在民国初年,各派政治势力围绕《中华民国临时约法》展开了诸多冲突。

下列不属于此类冲突的是()A.清帝退位B.宋教仁案C.护国运动D.二次革命解析:本题可从时间上来判断,1912年2月清宣统帝退位,《中华民国临时约法》1912年3月公布实施,所以A项清帝退位与题意无关,B、C、D三项所述历史事件则都与《中华民国临时约法》有密切关联。

人教版历史选修二第六单元第4课反对复辟帝制、维护共和的斗争同步练习一、选择题1.“宋教仁案”的发生从本质上反映了( )A.统治集团内部的权力之争B.民主共和与专制独裁的矛盾C.美日争夺中国的矛盾D.国民党与北洋军阀的矛盾答案:B解析:分析:袁世凯窃取民国大权后,宋教仁力图以议会政治来限制专制统治,并将同盟会改组为国民党,试图利用国民党在参众两院的优势,限制袁世凯,故袁世凯把他杀掉。

这反映了袁世凯专制与宋教仁民主的矛盾。

故选B。

点评:考查“宋教仁案”反映的本质2.1912年2月16日袁世凯让助手剪去了自己的辫子,3月10日下午3时宣誓就任中华民国临时大总统。

下列选项直接暴露袁世凯后来想当皇帝野心的是( )。

A.强迫国会选举他为正式大总统B.解散国民党和国会C.颁布《中华民国约法》D.炮制新的《总统选举法》答案:D解析:分析:本题考查分析理解能力。

《总统选举法》规定总统可以连选连任,意味着总统只要连选成功便可以一直当下去,从而暴露出袁世凯想当皇帝的野心。

点评:考查《总统选举法》的实质3.袁世凯称帝时宣称:“民国之主权,本于国民之全体。

既经国民代表大会全体表决改用君主立宪,本大总统自无讨论之余地。

”据此,袁世凯称帝的理论依据是( )A.天赋人权说B.民主共和思想C.人民主权说D.社会契约论答案:C解析:分析:解题关键在于对题干中的“经国民代表大会全体表决改用君主立宪,本大总统自无讨论之余地”的理解。

袁世凯为了称帝,制造人民赞成君主立宪制的假象,即假借人民主权理论为自己称帝制造历史依据,故正确答案为C项。

由题干材料的第一句话,可排除A、B 两项;D项不能体现题干意思。

故选C。

点评:考查袁世凯称帝的理论依据4.1915年底,梁启超在《异哉,所谓国体问题者》中表示:“在现行国体之下,而思以言论鼓吹他种国体,则无论何时皆反对之。

”该文要维护的“国体”是( )。

A.开明君主制B.君主制C.君主立宪制D.共和制答案:D解析:分析:考查护国运动的相关问题,注意时间(1915年底),结合历史背景判断。

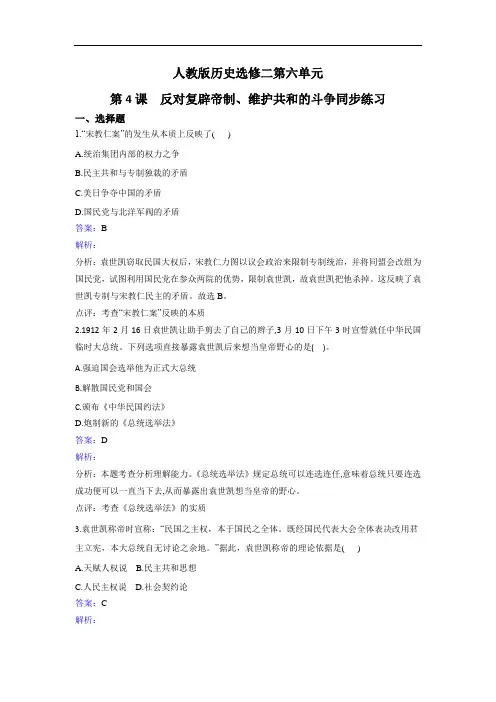

课堂探究【问题1】北洋军阀政府建立后,以孙中山为首的资产阶级革命派为维护共和政体,进行了一系列的斗争。

试归纳以孙中山为首的革命党人对袁世凯认识的变化及其变化对斗争方式产生的影响。

提示:以孙中山为首的革命党人对袁世凯的认识有一个渐进的过程,其认识是随着袁世凯本来面目的逐渐暴露而不断发展的,其斗争方式也逐渐地由议会斗争转向军事斗争。

(1)北洋军阀的统治建立后,袁世凯控制内阁,加强北洋军,削弱革命军,独裁面目开始暴露。

革命党人希望走议会斗争的道路,将同盟会改组成国民党,希望通过国会选举,重组内阁,以限制袁世凯的权力。

(2)“宋教仁案”发生后,以孙中山为首的一部分革命党人开始认识到袁世凯的反动面目,走上了武力讨袁的道路,掀起了二次革命,但由于国民党对袁世凯的认识不统一,力量比较涣散,很快失败。

(3)袁世凯复辟帝制及其接受“二十一条”的倒行逆施,使孙中山为首的革命党人彻底认清了袁世凯的反动面目,他们采取了政治斗争与军事斗争相结合的方式,发动人民起来维护共和制度,领导了护国运动,彻底推翻了袁世凯的统治。

【问题2】辛亥革命后,封建专制与民主共和两股力量进行了长期斗争。

试分析斗争的主要表现并说出对这一系列斗争的认识。

提示:资产阶级经过多次斗争,虽然保留了民国虚名,但并未改变中国社会的性质,反映出民主力量与专制势力斗争的进步性和艰巨性。

1.斗争2.认识(1)进步性:①辛亥革命推翻了清王朝,结束了中国两千多年的封建帝制,创建了亚洲第一个共和国。

②这些革命斗争大大解放了人们的思想,民主共和观念深入人心。

③革命党人在革命斗争中表现出了不屈不挠、英勇顽强的斗争精神,激励着一代代中国人继续奋斗。

④反对独裁专制、追求民主共和的斗争符合中国时代发展的需要,顺应了世界历史潮流。

(2)艰巨性:①由于历史等多方面原因,中国的专制势力异常顽固,特别强大,他们不会轻易退出历史舞台。

②帝国主义列强出于自己的利益考虑,积极充当中国反动势力的帮凶,更使中国的民主之路充满艰辛。

基础巩固1.袁世凯同五国银行团进行“善后大借款”主要是为了()A.弥补财政赤字B.支付外债C.镇压革命党D.复辟帝制答案 C解析1913年袁世凯向五国“善后大借款”主要是为了筹措武力镇压革命党的军费。

2.辛亥革命后同盟会改组为国民党。

该党赢得国会选举,但未能组阁,直接原因是()A.宋教仁遇刺身亡B.《临时约法》被废止C.国民党被解散D.军阀割据混战答案 A解析本题的关键词是直接原因,根据历史知识可知,宋教仁案是其直接原因。

3.“一人称帝,天下骚然,志士仁人汗喘相告,而吾同志愈益奋励,冒死以进。

滇黔独立,文意豁然。

”与此段文字有关的历史事件是()A.武昌起义B.二次革命C.护国运动D.护法运动答案 C解析从题目中的“一人称帝”“滇黔独立”等信息可以判断出材料叙述的内容与护国运动有关。

4.北洋军阀的统治在主观上说是中国近代化的倒退,但从客观上讲也是中国近代化发展的重要时期,下列事件能体现后一观点的是()①民族资本主义发展出现短暂的春天②袁世凯尊孔复古③新文化运动兴起④中国共产党成立A.①③④B.②③④C.①②③④D.①②④答案 A解析从材料中可看出,指的是中国近代化问题,而袁世凯复古是历史的倒退,因此排除②。

5.辛亥革命、二次革命、护国运动的相同点有()①孙中山的号召或领导②都是武装斗争③矛头指向北洋军阀④没有改变社会性质A.①②③④B.①②④C.①③D.②④答案 B解析二次革命、护国运动的矛头指向北洋军阀,而辛亥革命是指向清政府,故③错误;①②④都是相同点,故B项正确。

6.据1915年12月14日《大公报》载:“总统(袁世凯)首出发言。

谓做皇帝不仅牺牲个人,并且及于子孙……非图个人之福利也。

今日即举国一致赞成君宪,余复何言,惟望诸君同心协力,共挽时艰。

”对此理解正确的是()A.当时实行君主立宪是顺应民主的做法B.皇帝制度祸国殃民,遭到所有人唾弃C.总统顾及民生,不惜牺牲个人利益D.一场复辟闹剧,逆历史潮流而行答案 D解析A项说法不准确,因为当时的历史潮流是民主共和而不是君主立宪;B项中“遭到所有人唾弃”的说法不符合当时的事实,当时还有很多遗老遗少,主张恢复君主制和皇帝制度;C项从所学史实可以排除,袁世凯的发言是在其“帝制梦”难以推行的背景下不得已而为。

一、选择题1.梁启超发表《异哉,所谓国体问题者》,该文的标题是对袁世凯及其爪牙鼓吹的“变更国体”的叫嚣表示的异议。

梁启超发表该文主要说明了()A.梁启超已成为革命派B.袁世凯曾出卖维新派C.袁世凯称帝不得人心D.袁世凯的“中华帝国”是封建性质的政权解析:选C。

本题考查学生的分析理解能力。

梁启超是资产阶级维新派,故A项错误;梁启超发表《异哉,所谓国体问题者》主要是反对袁世凯称帝,B、D两项与此无关,应排除。

2.(2012·高考安徽卷)右图为民国年间的漫画,画中人物指的是()A.袁世凯B.段祺瑞C.张勋D.溥仪解析:选C。

从漫画中“不可活”可知这个事件已失败,由图中提供的时间“民国六年”可知这幅画创作于1917年,加上图中的“万岁”,可知是指张勋复辟帝制失败。

3.某收藏爱好者藏有一张民国五年12月的房屋卖断契单(如图),原来在落款的日期处,有印刷好的“洪宪”二字,但实际年份却用红印章“中华民国”直接覆盖在上面。

下列推断不正确的是()A.契约单印刷时处在袁世凯当政时期B.契约单使用时袁世凯的统治已经被推翻C.契约单的最初持有者反对复辟帝制D.在“洪宪”上加盖“中华民国”是对袁世凯的绝妙讽刺解析:选C。

该契约单只是一个买卖房屋的官方印制的合同,其内容无法反映契约的最初持有者对复辟帝制的态度。

4.1912年5月20日,23岁的上海《民权报》记者戴天仇,在报上发表了一篇只有24个字的时评短论《杀》,“熊希龄(财政总长)卖国,杀!唐绍仪(内阁总理)愚民,杀!袁世凯专横,杀!章太炎阿权,杀!”这篇杀气腾腾的短评得以发表的原因是() A.戴天仇对北洋军阀独裁卖国不满B.上海外国租界集中,自由民主气氛较浓C.南方控制在革命党手中D.《中华民国临时约法》规定“言论自由”解析:选D。

本题考查《中华民国临时约法》,意在考查学生解读信息的能力。

解答本题的关键在于抓住题干材料中的关键信息“1912年5月20日”,从时间看中华民国临时政府已经成立;报刊为上海的《民权报》可知在此时言论氛围较为宽松,其法律依据为《中华民国临时约法》,约法规定:公民享有出版、集会、结社、言论等自由权利。

第4课反对复辟帝制、维护共和的斗争1.(2014·韶关二模)“实际权力掌握在官僚和军阀手中,他们几乎一直无视名义上在北京统治这个国家的民国政府。

”材料主要描述的是()A.辛亥革命后民国有名无实B.袁世凯窃取了辛亥革命果实C.官僚和军阀支持清朝复辟D.蒋介石国民党政府腐败无能解析:材料主要反映了民国政府时期,中央政府无权,权力的实际掌控者是地方官僚和军阀,故A项正确;B、C两项在材料中未体现,故错误;蒋介石的国民政府在南京,而根据材料信息“无视名义上在北京统治……民国政府”可得知此民国政府的都城在北京,故D项错误。

答案:A2.(2014·杭州模拟)孙中山曾说:“今者由平民革命以建国民政府,凡为国民皆平等以有参政权。

……敢有帝制自为者,天下共击之。

”面对后来“帝制自为”的情况,孙中山的表现是()A.成立同盟会,明确革命纲领B.颁布《临时约法》,确立民主共和政体C.组织护国运动,捍卫民主共和制度D.实行国共合作,顺应时代潮流解析:题干中的“帝制自为”指的是袁世凯1915年称帝,为了挽救共和制度,孙中山先后发起了护国运动和护法运动,故C项正确;同盟会是1905年成立,《临时约法》是1912年颁布,国共第一次合作是1924年的事情,故A、B、D项错误。

答案:C3.袁世凯称帝和张勋复辟的失败说明了()A.封建势力的彻底失败B.民主共和观念深入人心C.资产阶级共和制度适合中国D.北洋军阀统治结束解析:袁世凯称帝和张勋复辟都是在全国人民的坚决反对下失败的,说明民主共和观念深入人心。

答案:B4.在民国初年,各派政治势力围绕《中华民国临时约法》发生了诸多冲突。

下列不属于此类冲突的是()A.宋教仁案B.二次革命C.清帝退位D.护国运动答:C5.国葬是一种葬礼的规格,是以国家名义为有特殊功勋的人举行的葬礼。

湖南人蔡锷是中华民国于1916年底颁行《国葬法》以来的国葬第一人,其“特殊功勋”是() A.“推翻洪宪帝制,再造共和”B.“倡导共和,肇我中夏”C.“为宪法流血,公真第一人”D.“学界泰斗,人世楷模”解析:辛亥革命后,袁世凯窃取了革命的胜利果实,并积极复辟帝制,但蔡锷等人策划的护国运动使其最终失败,A项从人物与时间上都符合题意;B项是指孙中山;C项是宋教仁;D项是蔡元培。

一、选择题1.梁启超发表《异哉,所谓国体问题者》,该文的标题是对袁世凯及其爪牙鼓吹的“变更国体”的叫嚣表示的异议。

梁启超发表该文主要说明了( )A.梁启超已成为革命派B.袁世凯曾出卖维新派C.袁世凯称帝不得人心D.袁世凯的“中华帝国”是封建性质的政权解析:选C。

本题考查学生的分析理解能力。

梁启超是资产阶级维新派,故A项错误;梁启超发表《异哉,所谓国体问题者》主要是反对袁世凯称帝,B、D两项与此无关,应排除。

2.(2018·高考安徽卷)右图为民国年间的漫画,画中人物指的是( )A.袁世凯B.段祺瑞C.张勋D.溥仪解析:选C。

从漫画中“不可活”可知这个事件已失败,由图中提供的时间“民国六年”可知这幅画创作于1917年,加上图中的“万岁”,可知是指张勋复辟帝制失败。

3.某收藏爱好者藏有一张民国五年12月的房屋卖断契单(如图),原来在落款的日期处,有印刷好的“洪宪”二字,但实际年份却用红印章“中华民国”直接覆盖在上面。

下列推断不正确的是( ) A.契约单印刷时处在袁世凯当政时期B.契约单使用时袁世凯的统治已经被推翻C.契约单的最初持有者反对复辟帝制D.在“洪宪”上加盖“中华民国”是对袁世凯的绝妙讽刺解析:选C。

该契约单只是一个买卖房屋的官方印制的合同,其内容无法反映契约的最初持有者对复辟帝制的态度。

4.1912年5月20日,23岁的上海《民权报》记者戴天仇,在报上发表了一篇只有24个字的时评短论《杀》,“熊希龄(财政总长)卖国,杀!唐绍仪(内阁总理)愚民,杀!袁世凯专横,杀!章太炎阿权,杀!”这篇杀气腾腾的短评得以发表的原因是( )A.戴天仇对北洋军阀独裁卖国不满B.上海外国租界集中,自由民主气氛较浓C.南方控制在革命党手中D.《中华民国临时约法》规定“言论自由”解析:选D。

本题考查《中华民国临时约法》,意在考查学生解读信息的能力。

解答本题的关键在于抓住题干材料中的关键信息“1912年5月20日”,从时间看中华民国临时政府已经成立;报刊为上海的《民权报》可知在此时言论氛围较为宽松,其法律依据为《中华民国临时约法》,约法规定:公民享有出版、集会、结社、言论等自由权利。

第4课 反对复辟帝制、维护共和的斗争教材整理1 袁世凯专权与二次革命1.袁世凯统治的确立(1)在北京就任中华民国临时大总统,临时政府迁到北京。

(2)假装拥护共和,加快复辟帝制的步伐。

2.二次革命(1)背景①1913年,刺杀宋教仁于上海。

②对外进行“善后大借款”用于镇压革命,讨好列强。

③革命党人抵制,江西、安徽、广东通电反对。

④袁世凯派兵南下镇压。

(2)战况①战事主要在江西和江苏的南京进行。

②1913年夏秋之际历时一个多月。

(3)结果:革命党人失败。

[深度点拨] 二次革命的实质二次革命是在革命党人与袁世凯的矛盾公开激化的情况下,以孙中山为首的资产阶级革命派反对袁世凯专制独裁,保卫民主共和制的一次武装斗争,是辛亥革命的继续。

教材整理2 “洪宪帝制”与护国运动1.“洪宪帝制”(1)使帝制程序合法化①1913年10月,胁迫国会选举他为“正式”大总统,解散国民党,取消国会。

②1914年,炮制出《中华民国约法》,将责任内阁制改为总统制。

③炮制出新的《总统选举法》,规定总统可连选连任。

(2)寻求帝国主义支持:1915年,接受日本提出的“二十一条”。

(3)大造帝制舆论①成立“筹安会”,公开进行复辟帝制的活动。

②组织“请愿团”,请求变更国体,制造“民意”借口。

③帝国主义代言人也大造复辟舆论。

(4)操纵国会投票,获得“全票拥护”君主制的结果。

(5)“洪宪帝制”确立①袁世凯下令改1916年为“中华帝国洪宪元年”。

②标志着袁世凯复辟帝制的逆流达到高潮。

[课中思考]阅读教材P89[学思之窗],想一想:这样的投票能够真正代表民意吗?你对此有何感触?【提示】不能。

因为“国民代表”投票是袁世凯进行复辟活动猖獗时,由他操纵进行的;在投票时又采用贿赂的手段,验票也是由袁世凯指使成立的参政院负责。

感触:从头到尾都是骗局,民主、民意已成为一种摆设。

3.护国运动(1)原因:袁世凯复辟帝制的倒行逆施。

(2)经过①孙中山发表《讨袁宣言》,号召人民起来维护共和制度。

《反对复辟帝制、维护共和的斗争》课后习题答案解析【探究的主要问题】1.袁世凯为什么要复辟帝制?革命党人是怎样与之进行斗争的?解题关键:理解复辟帝制和革命斗争两个概念。

思路引领:本题前一问重在考查分析问题的能力;后一问则重在综合概括问题的能力。

答案提示:(1)权力增大,野心膨胀;日本帝国主义的支持;国内外的反动势力支持。

(2)孙中山发表两次《讨袁宣言》号召人们起来维护共和制度,将反袁斗争进行到底;梁启超发表《异哉,所谓国体问题者》反对袁世凯称帝;蔡锷等在云南武力讨袁即护国运动。

2.张勋复辟为什么会很快失败?解题关键:张勋复辟仅持续了十二天就宣告结束。

思路引领:本题主要考查分析问题的能力。

答案提示:张勋复辟帝制遭到全国一致的强烈反对,孙中山发表《讨逆宣言》;段祺瑞组织“讨逆军”武力讨伐。

归跟到底,是辛亥革命后民主共和的观念深入人心。

【学思之窗】1.想一想,“国民代表”的投票能够真正代表民意吗?你对此有何感触?解题关键:理清“国民代表”的真正内涵,思路引领:找出“国民代表”投票出台的背景、经过。

感触主要是谈谈看法、认识。

答案提示:不能。

因为“国民代表”投票是袁世凯进行复辟活动猖獗时,由他操纵进行国体投票的;在投票时又采用贿赂的手段,验票也是由袁世凯指使成立的参议院负责。

感触:从头到尾都是骗局,民主、民意已成为一种摆设。

2.读了孙中山的这段话,你最深的感触是什么?解题关键:首先要读懂材料,了解材料所针对的对象、现象。

思路引领:这是孙中山在护法运动失败时,对失败的原因的总结。

答案提示:感触最深的是“南与北(军阀)如一丘之貉”。

孙中山认为失败的原因是西南军阀的排挤造成的。

而护法运动失败的原因是多方面的,一是“护法”没有多大号召力,缺少群众基础;二是孙中山没有自己的武装,而是借助西南军阀的实力;三是西南军阀勾结,排挤孙中山。

【历史纵横】“宋教仁案”是怎样暴露袁世凯奸诈险恶的真面目的?解题关键:了解“宋教仁案”的由来去脉。

一、选择题

1.梁启超发表《异哉,所谓国体问题者》,该文的标题是对袁世凯及其爪牙鼓吹的“变更国体”的叫嚣表示的异议。

梁启超发表该文主要说明了()

A.梁启超已成为革命派

B.袁世凯曾出卖维新派

C.袁世凯称帝不得人心

D.袁世凯的“中华帝国”是封建性质的政权

解析:选C。

本题考查学生的分析理解能力。

梁启超是资产阶级维新派,故A项错误;梁启超发表《异哉,所谓国体问题者》主要是反对袁世凯称帝,B、D两项与此无关,应排除。

2.

(2012·高考安徽卷)右图为民国年间的漫画,画中人物指的是()

A.袁世凯B.段祺瑞

C.张勋D.溥仪

解析:选C。

从漫画中“不可活”可知这个事件已失败,由图中提供的时间“民国六年”可知这幅画创作于1917年,加上图中的“万岁”,可知是指张勋复辟帝制失败。

3.

某收藏爱好者藏有一张民国五年12月的房屋卖断契单(如图),原来在落款的日期处,有印刷好的“洪宪”二字,但实际年份却用红印章“中华民国”直接覆盖在上面。

下列推断不正确的是() A.契约单印刷时处在袁世凯当政时期

B.契约单使用时袁世凯的统治已经被推翻

C.契约单的最初持有者反对复辟帝制

D.在“洪宪”上加盖“中华民国”是对袁世凯的绝妙讽刺

解析:选C。

该契约单只是一个买卖房屋的官方印制的合同,其内容无法反映契约的最初持有者对复辟帝制的态度。

4.1912年5月20日,23岁的上海《民权报》记者戴天仇,在报上发表了一篇只有24个字的时评短论《杀》,“熊希龄(财政总长)卖国,杀!唐绍仪(内阁总理)愚民,杀!袁世凯专横,杀!章太炎阿权,杀!”这篇杀气腾腾的短评得以发表的原因是()

A.戴天仇对北洋军阀独裁卖国不满

B.上海外国租界集中,自由民主气氛较浓

C.南方控制在革命党手中

D.《中华民国临时约法》规定“言论自由”

解析:选D。

本题考查《中华民国临时约法》,意在考查学生解读信息的能力。

解答本题的关键在于抓住题干材料中的关键信息“1912年5月20日”,从时间看中华民国临时政府已经成立;报刊为上海的《民权报》可知在此时言论氛围较为宽松,其法律依据为《中华民国临时约法》,约法规定:公民享有出版、集会、结社、言论等自由权利。

依据以上分析可知,本题选D。

5.北洋军阀的统治在主观上说是中国近代化的倒退,但从客观上讲也是中国近代化发展的重要时期,下列事件能体现后一观点的是()

①民族资本主义发展出现短暂的春天②袁世凯尊孔复古③新文化运动兴起④中国共产党成立

A.①③④B.②③④

C.①②③④D.①②④

解析:选A。

从材料中可看出,指的是中国近代化问题,而袁世凯复古是历史的倒退,因此排除②。

6.(2014·合肥月考)孙中山发表《第二次讨袁宣言》:“乃袁氏推翻民国,以一姓之尊而奴视五族,此所以认为公敌,义不反顾。

今是非已大白于天下之人心,自宜猛厉进行,无遗一日纵敌之患,国贼即去,民国始可图安……”该宣言旨在()

A.揭露袁世凯刺杀宋教仁的阴谋

B.要求袁世凯取消帝制

C.号召彻底推翻袁世凯的统治

D.反对袁世凯解散国会

解析:选C。

“国贼即去,民国始可图安”,反映出孙中山要求彻底推翻袁世凯的统治,以维护民主共和。

7.“府院之争”反映的实质问题是()

A.黎元洪和段祺瑞的斗争

B.是否参加一战的斗争

C.美日对中国的争夺

D.段祺瑞重掌北京政权的斗争

解析:选C。

本题旨在考查再现史实,分析历史问题的能力。

A项为“府院之争”矛盾斗争的双方;B 项为斗争的焦点;C项反映的是矛盾的实质;D项则是斗争的结局。

8.(2014·湖北八校联考)民国初期政体变化频繁,时而实行总统制,时而实行责任内阁制,但是政局依然动荡不已,这说明()

A.先进的政治制度始终超前于落后的政治文化

B.资产阶级的软弱性和辛亥革命的不彻底性

C.立宪派势力在制宪活动中作用举足轻重

D.西方列强为维护其在华利益不断干涉中国革命

解析:选A。

民国初期,在西方行之有效的政体在中国都不能很好地维护和稳定政局,原因不能单从资产阶级的特性和辛亥革命中找,所以排除B;也不能单从立宪派中寻找(立宪派影响本来就有限),所以排除C;也不能单从外部的力量中寻找,所以排除D。

在西方行之有效的政体在中国都不能很好地维护和稳定政局,是当时的社会环境和落后的政治文化导致的。

没有与先进政体相匹配的社会环境和政治文化,是民国初期政体变化频繁的原因,故选A。

二、非选择题

9.阅读下列材料:

材料一国民为国主体,吾党欲使人不忘斯义,故须其名曰国民党……本党以巩固共和,实行平民政治为宗旨……保持政治统一,采取民生政策。

——《国民党宣言》材料二万户涕泪,一人冠冕,其心尚有“共和”二字耶?既忘共和,既称民贼。

吾侪昔以大仁大义铸此巨错,又焉敢不犯难,誓死戮此民贼,以拯吾民。

——孙中山《讨袁宣言》材料三1917年非常国会议员通电:所幸诸公独持正义,兴师讨贼,信誓在人,救我黔黎,定兹国难,公等之责,吾民之望也……以谋统一,以图应变。

请回答:

(1)据材料一,国民党的奋斗目标是什么?其宗旨与同盟会纲领相比有何变化?为什么会有这些变化?

(2)据材料二,孙中山对当时形势的认识有何局限性?

(3)在材料三中,“诸公”指谁?国会议员为什么只提“以谋统一”而不号召恢复国会和约法?

(4)上述材料反映出资产阶级革命派在这一时期的斗争中存在什么致命的缺陷?

解析:本题主要考查对材料信息的解读及相关历史知识的掌握。

在解题时注意材料信息的比较和验证,同时要注意材料出处。

第(1)问应结合材料一围绕国民党巩固共和,建立议会政治制度作答。

第(2)问应根据材料二指出孙中山把打倒袁世凯作为恢复共和的目标有明显的局限性。

第(3)问要求依据材料三指出西南军阀支持护法运动的目的。

第(4)问应从资产阶级革命派依靠一派军阀反对另一派军阀的局限性作答。

答案:(1)奋斗目标:巩固共和,建立议会政治制度。

变化:只提民权和民生两主义,不提民族主义。

原因:因为辛亥革命后,民族资产阶级认为民族革命任务已经完成。

(2)孙中山认为打倒袁世凯则能恢复民主共和。

(3)西南军阀。

西南军阀支持护法运动的目的在于借孙中山之名以扩充势力自保,并非真正的拥护国会和约法。

(4)依靠一派军阀反对另一派军阀不能把反军阀与反军阀统治结合起来,提不出新的革命纲领。

1.在1912年底的国会选举中,国民党赢得参众两院大多数议席,成为国会第一大党,按照《中华民

国临时约法》的规定,即可由国民党()

A.解散现任政府B.组织下任内阁

C.推荐下任总统D.修订宪法

解析:选B。

本题考查对基础史实的理解记忆能力。

按照《临时约法》的规定,国会第一大党组织下任内阁。

2.(2012·高考福建卷)虽成“空壳”,但仍作为辛亥革命成果象征的是()

A.中国同盟会三民主义

B.中国同盟会中华民国

C.三民主义《中华民国临时约法》

D.中华民国《中华民国临时约法》

解析:选D。

根据题意,辛亥革命的成果虽成“空壳”,但仍保留着象征意义。

从题干辛亥革命成果的角度判断,A、B、C中的“中国同盟会”“三民主义”均不是辛亥革命的成果,而是推动辛亥革命的政党组织和思想理论。

只有D中的“中华民国”和“《中华民国临时约法》”成为北洋军阀篡权后民主共和名存实亡的象征。

3.(2014·黄山月考)著名史学家唐德刚在《民国前十年》中说:“袁世凯那台滑稽戏的演出,也是靠个班底的。

他老人家晚年,班底里的主要配角,一个个各唱其戏,他这个袁兰芳只好唱个独角戏,就卖不了票了。

”上述材料反映出袁世凯复辟帝制导致其()

A.众叛亲离,陷于孤立

B.遭到了帝国主义的反对

C.被迫向革命党人屈服

D.成为帝国主义的代理人

解析:选A。

“班底里的主要配角,一个个各唱其戏”,说明袁世凯统治集团内部已四分五裂。

“卖不了票了”说明社会各阶层都加入了反对袁世凯的行列,袁世凯成了众矢之的。

4.辛亥革命后建立了民主共和国,但此后专制政权又相继建立。

可为这一历史现象提供较合理解释的是()

A.虽然今日之共和,第有其表面已。

人民既乏国民之常识,而于风俗习惯尤未改革

B.民国初年,“政党群兴,党争随起”

C.民国元年,政党政治、议会政治高唱入云,党团林立,五彩缤纷

D.专制殿堂的崩坍,中华民国的成立,民主法令的公布,《临时约法》的颁发

解析:选A。

建立民主共和体制之后出现了复辟的现象,说明中华民国只在制度层面进行了变革,但是并没有深入到人们的思想当中。

B、C两项属于现象,不属于原因,D项属于建立民主共和国的措施。