君权与相权之争

- 格式:doc

- 大小:22.00 KB

- 文档页数:2

浅析中国古代皇权相权之争在中国古代政治与行政演进过程中,始终贯穿着专制主义与官僚政治两条主线。

专制主义的性质和官僚制度的特征共同决定了皇权与相权的斗争不可避免。

皇权与相权的相互制约会形成一个内在平衡,一旦平衡打破,行政的运行就会出现一系列的问题。

而与此同时皇权加强,相权削弱又是趋势。

所以在这个层面上讲,中国古代专制统治的崩溃也是必然。

标签:皇权;相权;制衡在中国古代政治发展中,始终伴随皇权与相权的此消彼长。

宰相被看作“一人之下,万人之上”,当然在不同的朝代,相的权力有着很大的区别。

总体趋势是,皇权不断加强而相权不断被削弱。

皇权作为君主生而有之的权力具有很大的不稳定性,在世袭制中,君主可能并不具备帝王之才却生而有帝王之权,由于在专制主义中央集权制中皇权的至高无上性,不受约束的皇权所带来的后果是难以想象的。

同时皇权存在着一定的依赖性,皇权的有效运行需要官僚机器的支撑,皇权的合法性需要士大夫阶层的肯定确认。

而且君主个人能力的有限性,皇权的至高无上性都需要另一种权力的辅佐制约。

因此在中国古代的政治制度中,官僚制度是其重要一环,相权便是官僚制度的核心。

皇权与相权存在体制上的矛盾。

在不同朝代,皇权与相权的关系有着差异,皇权与相权有着一个平衡点,皇权相权相互制约各司其职,共同维护社会稳定国家有序运行。

一、演变过程在中国古代皇权与相权的发展变化中,不同朝代有着各自的特点。

秦朝始建帝制,皇权正式产生,同时,设丞相、御史大夫、太尉三公,丞相总领百官、协助皇帝处理政务,以丞相作为中央行政体制的首脑。

皇权主要包括立法权、最高司法权、最高军事权、行政中的最后决断权和对中央、地方官员执行政务情况的考察权。

丞相则具有主持朝议、封驳诏书、对上谏诤、对下诛罚等权力。

而自秦以前,便有类似丞相的官职出现。

“西周中央政府在周王以下设有辅弼大臣,传说三公,即太守太傅太保为最高辅佐官员。

到西周晚期,官僚机构的权力开始集中于一人,出现《周礼》中所说的天官冢宰这种百官之长的职位与人物,这已类似于秦汉时期的丞相”[1]。

浅论明朝君权与相权斗争[摘要] 纵观整个明代历史,明初朱元璋废宰相后,明朝君权与相权的斗争主要体现是内阁的出现及其变化,明代君权与相权的斗争如宦官专政等对对明朝的发展和灭亡产生了重要影响。

[关键词]明朝君权与相权斗争综观整个明代,虽有一时由于皇帝个人的昏庸无度造成君权的相对衰落,出现“权相”、“权阉”势力,但却始终没有形成“尾大不掉”之势,究其原因,就是由于皇帝牢牢掌握了行政、军事、司法、监察诸权,故“是以能为乱而不能为变也”,这正是明代专制主义皇权政治充分发展和高度成熟的一个重要表现。

也正是由于明代皇权在国家政治生活中占据了绝对主导和支配地位,同时又缺少了必要的制度性的制约机制,所以导致皇权不断恶性膨胀,在明中叶以后,随着皇帝自律性的不断削弱和政治腐败的不断扩大,明王朝迅速衰落了。

一、宦官专政宦官专权是中国封建社会经常发生的现象,但明代的“宦祸”却是空前酷烈的,黄宗羲作过比较,他说:“汉、唐、宋有干与朝政之奄宦,无奉行奄宦之朝政。

今之宰相、六部,朝政所自出也,而本章批答先有口传,后有票拟……其他无不皆然,则是宰相、六部为奄宦奉行之员而已”。

明太祖朱元璋曾规定极严格的制度以防止宦官干政。

但是“有明一代如王、汪、刘、魏,其害固不容言矣,其余诸帝自太宗、仁宗而外,未有不任奄人者。

端皇帝见逆消之祸而卒以奄人监军,可叹哉”。

[1]看来这是有政治体制的根源的。

明代内阁虽系皇帝亲信密勿之属,但在日常政治生活中,内阁与皇帝之间大多要经由宦官系统来实现联系。

宦官系统处内府,中设文书房,凡经通政使司、会极门所上本章皆由其分管。

“其在外之阁票,在内之搭票,一应旨意、圣谕、御札,俱由文书房落底簿发行”。

[16]皇帝下发文书,上呈皇帝文件皆必经宦官参与,这就隐含了内阁联系皇帝与官僚系统的过程遭致阻断的契机。

内阁票拟,本章由内监自皇帝处转发内阁。

因为票拟之职本质上是“代王言”而非内阁自言,所以要符合皇上处理意旨才能转为批红下发。

论古代政治历程中的皇权与相权之争皇权和相权之争几乎是贯穿中国古代所有朝代的主旋律,二者之间的关系相互制约,又相互扶持相互促进。

相权、皇权关系处理的好坏,影响着国家的发展,关系着政权的兴亡。

是中国古代政治中不得不说的问题。

皇权,顾名思义,由天子掌握,他决定着国家的大政方针,政治制度,发展模式的决策。

相权,由国家的宰相掌握,他拥有着国家的行政权,负责主要行政事物的处理,地位仅次于天子。

宰相制度起源很早,商朝的时候,伊尹是开国功臣,为国家的建立和奠定做出了很大贡献,汤死了以后,继续为相,辅佐了几代皇帝,权力很大,甚至可以左右到皇帝的登基。

到了战国的时候,宰相制度在各个诸侯国都建立了起来,秦朝时宰相正式命名为丞相。

从此之后,皇帝与宰相相互依存,但也相互制约,总体发展的趋势是,皇权不断加强而相权不断地消弱。

汉代时,实行三公九卿制。

皇帝对于宰相心存戒备,宰相对于皇帝心存惧怕,二者不断磨合发展,试图寻找一种比较成熟,既相互平衡相互制约,又有利于国家发展,安定的制度。

隋唐时实行三省六部制,都是为了在一定程度上制约相权,加强君权,在此期间二者似乎得到一个比较好的平衡,君臣之间相得益彰。

唐太宗时期,内外朝的界限已经淡化,天子主政,开始进入了消弱相权的阶段。

唐太宗将相权一分为三,设中书省、门下省、尚书省,下设吏、户、礼、兵、刑、工六部,中书省起草,门下省审核,尚书省执行。

这样,一则相权分散了,二则三者相互制约都统一向皇帝负责。

贞观年间的君相关系式少见的。

在一般情况下,皇帝不能越过三省直接发号施令、指挥政事。

三省在制度上对皇权的制约,也避免了权力过于集中,导致独裁造成失误。

宋元时期,相权得到了一定的加强,宰相的势力得到了扩大,这样也导致了皇权的不稳,产生内乱。

明朝时期,为了加强君主的权利,明太祖先是废除总揽地方军政大权的行中书省,设立布政司、都指挥司、按察司,分管地方的行政,军政和监察,并且三司都隶属于中央部门。

但是,统领中央各部的宰相,职权也随之扩大。

皇权与相权的斗争资料汇编刘华2015.9.9 中国古代政治史告诉我们,皇权与相权的斗争是中国政治史上的大题目,它一直存在于中国古代专制主义与官僚政治社会里,直到明初废相才使专制主义达到没有任何限制的地步,才使皇权与相权的斗争达到尾声。

皇权专制主义与官僚政治并存的制度结构,必然会在制度安排上形成皇权专制与官僚行政的双权力中心的政治格局。

中国古代政治史的常识是,皇权居于权力的最高峰,是国家的唯一领袖,然而实际上的行政权力则掌握在官僚政治系统手中而不在皇帝手中。

在中国古代专制主义的官僚社会的大部分时间里,官僚政治系统的核心是宰相,宰相是政府的领袖,负责处理全国的一切政务。

一方面是皇权的至高无上,一方面又是宰相是事实上的政府首脑,政治权力的排他性和扩张性决定了这种双权力中心的政治格局必然会产生权力与权力的争夺。

从整个历史的进程看,在君权与相权这一对矛盾中,君权是一路高歌猛进,而相权并无什么招架之力,如前所述,中国式的皇权制度在理论上全是为君权开绿灯的,所谓“君叫臣死,臣不敢不死”;另外,“普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”,所有的土地和人口都是皇帝一人的私家财产,该怎么欺负你又有什么好说的!这是整个的政治文化背景使然。

先秦的孟子还发表过“君之视臣如草芥,臣之视君如寇仇”这样的看法,但就是亚圣这点可怜的呐喊到了朱元璋那里也给从儒家经典里删出去了。

所以,为臣的若要保持自己的一点尊严,似乎只有谋反和篡权一途:因为你要想安安生生地做你的丞相,似乎是不可能的。

像明朝的中兴之臣张居正,在世时权势熏天,甚至可以用眼睛瞪皇帝,但在死后也免不了遭到“反攻倒算”的下场,给家人带来无尽的灾难。

还有雍正手下的陕甘总督,先是年羹尧,后是岳忠琪,均为手握重权的封疆大吏,但其结局却是前者被赐死,后者被判一个斩监候。

然而废除宰相严重违背了自秦以来这种官僚帝制的客观规律。

这种官僚帝制的关键环节在于官僚体系与皇权之间的平衡,以及官僚体制的有效性。

中国君主专制政体下的君权与相权冲突问题―兼论官僚组织与君主专制制度的关系【摘要】本文主要探讨在中国君主专制政体下,君权与相权之间存在的冲突问题。

介绍了君主专制政体的特点和研究背景。

然后,对君权与相权的定义与界限进行了讨论,并举例历史上的君权与相权冲突案例。

接着,探讨了官僚组织在君主专制政体中的作用,以及官僚组织与君主专制制度之间的互动关系。

分析了官僚集团与君权争斗的局面,总结了官僚组织对君主专制政体的影响,以及君权与相权冲突问题的复杂性。

探讨了未来研究的方向和价值。

通过本文的研究,可以更好地理解中国君主专制政体下的权力结构和矛盾,为未来研究提供了新思路和视角。

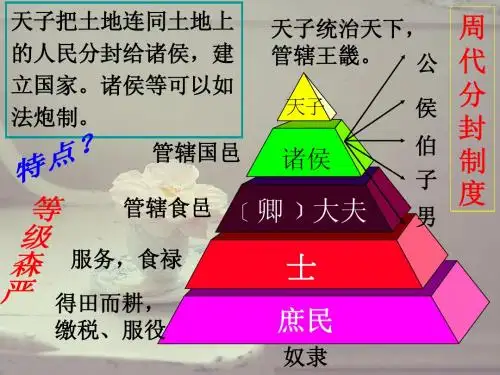

【关键词】中国、君主专制、君权、相权、官僚组织、互动关系、官僚集团、冲突案例、影响、复杂性、未来研究、价值1. 引言1.1 中国君主专制政体的特点中国君主专制政体的特点包括权力高度集中、君主绝对统治、官员任命由君主决定、政治制度呈现等级分明的等特征。

君主作为国家的最高统治者,拥有绝对的权威和权力,掌握政治的决策权和执行权。

君主在体制中扮演着至高无上的角色,既是政治中心也是统治者,尊崇为“至尊至贵之君”。

官员则是君主实现统治目标的执行者,负责具体治理事务,但其权力是君主授予和限制的,官员的权力和地位取决于君主的宠信。

在中国君主专制政体下,君权具有绝对的主导地位,官员则必须忠诚于君主,执行其旨意。

这种政治体制的特点造就了中国历史上长期的专制统治和官僚体系的发展,直至近代。

君主专制政体的特点决定了在此体制下君权与相权之间的冲突,以及官僚组织与君主专制制度之间的复杂关系。

1.2 研究背景与意义中国君主专制政体下的君权与相权冲突问题是一个历史悠久且具有重要意义的议题。

在中国历史上,君主专制政体长期存在,君权与相权之间的力量较量时常发生。

研究这一问题,不仅可以帮助我们更深入地理解中国古代政治制度的运行机制,还可以为我们理解现代政治体制的演变提供借鉴和启示。

中国君主专制政体下的君权与相权冲突问题―兼论官僚组织与君主专制制度的关系【摘要】在中国君主专制政体下,君权与相权的冲突问题一直存在着。

本文从君权与相权的概念及关系入手,探讨了二者之间的冲突根源。

分析了官僚组织的形成与发展,以及官僚组织与君主专制制度的互动关系,揭示了君权与相权冲突对官僚组织的影响。

结合现实情况,总结了君权与相权冲突问题的现状,并提出了一些建议与展望。

本文旨在深入探讨君权与相权的冲突问题,为相关研究提供一定的理论参考和启示。

通过对此问题的深入研究,有助于完善君主专制政体下的权力运行机制,促进政治体制的进一步发展和完善。

【关键词】中国君主专制政体、君权、相权、冲突、官僚组织、制度、互动关系、影响、现状、建议、展望1. 引言1.1 研究背景中国历史上的君主专制政体长期存在,君权与相权之间的冲突也一直是一个重要的议题。

在这种政治制度下,君主拥有绝对的权力,但同时官僚组织也起到了重要的制衡作用。

君权代表着君主个人的权力,相权代表着官僚组织的权力,二者之间的关系在中国历史上曾经多次发生过激烈的冲突。

研究背景中,我们需要深入探讨君权与相权的概念及关系,以及官僚组织的形成与发展对这种关系的影响。

我们还需要关注官僚组织与君主专制制度的互动关系,分析君权与相权冲突对官僚组织的影响。

这些问题不仅涉及历史文化的传承,也关乎政治制度的变迁和社会发展的方向。

通过对君权与相权冲突问题的研究,我们可以更好地理解中国历史上君主专制政体下权力的运行逻辑,为当前政治体制的改革提供借鉴和启示。

研究君权与相权冲突问题具有重要的理论和现实意义,值得我们深入探讨和研究。

1.2 研究意义研究君权与相权冲突问题在中国君主专制政体下的意义重大。

君权与相权的冲突是中国古代政治制度中一个长期存在且影响深远的问题,对于探讨和理解中国古代政治体制的发展与变革具有重要的参考价值。

君权与相权的冲突是君主专制政体中权力运行的关键问题,揭示了君臣关系、官僚体系和政治权力分配等方面的机制和规律,对于研究君主专制政体的性质和特点具有重要意义。

朱元璋为什么废宰相(一)长期以来君权与相权的矛盾宰相在我国封建社会中央集权制度中发挥着双重作用,它既可以辅佐皇帝,帮助皇帝处理政务,决策机要;又可能会因为权力过大而威胁君权,最终形成了君权与相权的矛盾。

君权与相权,二者是相互依存、相互制约的。

皇帝是国家元首,宰相是政府首脑,没有宰相对国家的管理,皇帝就有可能江山不保;如果皇帝对宰相不信任或不重用,宰相就很难居高位。

但是,君权与相权始终有划分不清的界限,因此君权与相权的矛盾在二千多年的历史发展中始终存在,各有消长。

宰相是“百官之长”,其权力和地位是其他官僚都无法比拟的。

因此相权最有可能威胁到君权,君权也时刻防范着相权。

1、相权权倾一时、侵夺主上威福,甚至威胁生命。

不容否认,君相之争是自宰相制度产生以来中国古代官僚政治中一个不可回避的矛盾因素。

历史上在时机成熟的时候,就会不断涌现出权倾一时、侵夺主上威福的权相。

我们所熟知的曹操,他虽名为丞相,其实汉献帝在他脚下,不过是一只随时可踩死的蛤蟆。

他可以仗剑入宫,把皇后从藏身的夹墙中搜出,扯住头发杀掉,皇帝只有打抖的份,一句话也不敢说。

魏明帝驾车到尚书门,尚书令陈娇竟然敢以君相分权拒皇帝于大门之外。

说明陈娇的权力之大,大到他根本就不把魏明帝放在眼里。

2、相权公然挑战至高无上的君权,引起君主的疑忌。

宰相的权力越大,皇帝必然就会处心积虑压制、削弱相权,甚至杀宰相、废除宰相制度,以尊君权。

韩信是大家熟知的历史人物,他的被杀,固然有其“兔死狗烹”的必然性,但他的太过自大,有时甚至目无君臣间礼仪等的缺点,为他命运的结束起了催化和加快作用。

封建君主感到宰相对其威胁实在是太大,便会削弱相权,于是必然导致宰相制度最终被废除。

3、功高震主,君权也时刻防范着相权。

李善长是开国第一功臣,在建国以后,朱元璋便任命他为丞相。

朱元璋是一个乡土观念很重的人,李善长作为他的老乡,而且多年来只是在幕后工作,从来不抢风头,只知道埋头干活,像这样的一个人朱元璋当然是很放心的。

君权与相权之争

华南师范大学2007年硕士研究生

在皇权社会里,皇帝是国家元首,拥有至高无上的权力,在皇帝下面就是宰相。

在专制的皇权体制里,君权与相权之间的关系非常重要,影响着中国历史的进程。

在中国历史上,除了辽国有宰相的名称之外,其他朝代都没有“宰相”这个官职,宰相只是一个俗称而已。

在《宋史·职官志》中称“宰相之职,总百官,平庶政,事无不统。

”概括起来宰相有以下的职权:

一、谋议权。

就是宰相就国家的方针、政策、法令、措施提出建议,并与皇帝共同讨论。

二、副署权。

就是皇帝的诏令、制敕和上谕要由宰相签署,并由宰相机构发布。

三、用人权。

就是选任贤才和罢免不称职的官员。

四、裁决一般政务权。

就是宰相有权处理一般的政务,无须请示皇帝。

在某种程度上,宰相的作用比皇帝重要,因为皇帝高高在上,而宰相处在皇帝和各部门之间,起着“桥梁”的作用。

同时宰相又是道德和忠诚的象征,它确保皇权不被滥用的一道防线、一种保证。

所以,观察中国历史上各朝各国的宰相,大部分是具有丰富的政治手腕和经验,能够处理好朝廷内外各种错综复杂的关系。

有学者把中国宰相制度演变过程分为五个时期:萌芽期(从黄帝至西周)、创立期(春秋至秦)、鼎盛期(汉初至汉武帝时)、调整期(汉武帝时期至元朝)、衰落期(明朝至清朝末年)。

考察历代政治得失,皇权与相权的消长可以说是一个重要指针,君权和相权什么时候能够实现平衡,什么时候就能够实现政治清明。

如中国历史上的几个盛世时期:文景之治、贞观之治、开元盛世、康乾盛世。

这几个时期基本上君权和相权处于平衡的阶段,所以造就了政治的清明。

如汉文、景帝时期,宰相曹参实行汉初宰相萧何制定的“无为而治”、“休养生息”的政策,与民休息,被两代皇帝继承和发扬,终于促成了“文景之治”的太平盛世。

及至唐太宗贞观时期,名相云集,房玄龄、魏征、长孙无忌等无不是一时俊杰。

唐玄宗开元年间,姚崇、宋璟被唐玄宗成为“救时宰相”,其用人得当,百官各得其所,国家得利。

这些盛世时期,基本是“贤君+良相”的模式,一直是皇权社会人们竭力赞美的范式,在中国影响深远。

同样,在皇权国家体制下,作为帝国行政的最高首脑,宰相对于中国历史的影响不亚于专制的帝王。

因为“家天下”的体制,皇帝是世袭的,而宰相是历经重重考验才能当上宰相的,因此,贤明的宰相、强势的宰相的几率远远高于皇帝。

为了防止相权的泛滥,封建帝王是采用了一系列的手段来限制相权,如明初朱元璋干脆废除丞相制度,只设立内阁大学士作为皇帝的秘书处。

清朝设立军机处、在鸦片战争后设立总理衙门都是为了限制相权的膨胀。

这种情况下,在皇帝能干的情况下基本可以维持国家的正常运作。

遇上皇帝昏庸,大臣软弱,就

造成国家纲纪腐败,人民生活痛苦,外族入侵等乱世。

如西晋“八王之乱”、北宋“靖康之变”、明朝天启年间魏忠贤专权等等,很大程度上是君权泛滥,相权旁落所致。

无论君权和相权,在政治上还是属于“人治”,没有一套约束君权、相权的制度,中国的历史只能像碰运气一样,遇上贤君良相,就可以过上太平日子,遇上昏君庸相,就过暗无天日的日子。

封建的宗法制度影响深远,到现在尚未能清除,“人治”的阴影还影响着我们的日常生活,成为中华政治文化的流毒。

因此,只有彻底清楚专制思想,才能根除“人治”,使依法治国成为现实。

这是我观察中国历史上君权和相权之争的最大体会。