历史相权与皇权的演变

- 格式:doc

- 大小:31.00 KB

- 文档页数:1

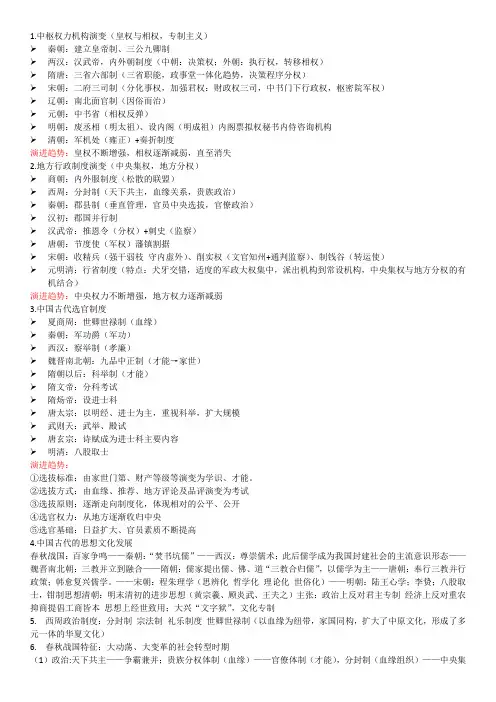

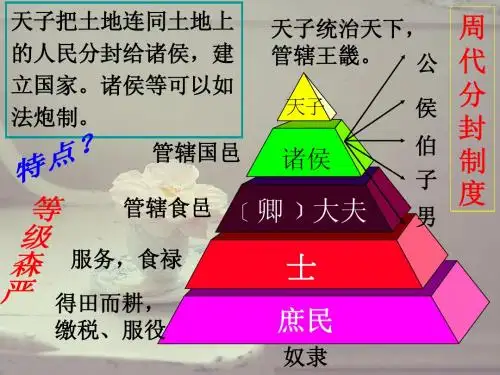

1.中枢权力机构演变(皇权与相权,专制主义)➢秦朝:建立皇帝制、三公九卿制➢两汉:汉武帝,内外朝制度(中朝:决策权;外朝:执行权,转移相权)➢隋唐:三省六部制(三省职能,政事堂一体化趋势,决策程序分权)➢宋朝:二府三司制(分化事权,加强君权:财政权三司,中书门下行政权,枢密院军权)➢辽朝:南北面官制(因俗而治)➢元朝:中书省(相权反弹)➢明朝:废丞相(明太祖)、设内阁(明成祖)内阁票拟权秘书内侍咨询机构➢清朝:军机处(雍正)+奏折制度演进趋势:皇权不断增强,相权逐渐减弱,直至消失2.地方行政制度演变(中央集权,地方分权)➢商朝:内外服制度(松散的联盟)➢西周:分封制(天下共主,血缘关系,贵族政治)➢秦朝:郡县制(垂直管理,官员中央选拔,官僚政治)➢汉初:郡国并行制➢汉武帝:推恩令(分权)+刺史(监察)➢唐朝:节度使(军权)藩镇割据➢宋朝:收精兵(强干弱枝守内虚外)、削实权(文官知州+通判监察)、制钱谷(转运使)➢元明清:行省制度(特点:犬牙交错,适度的军政大权集中,派出机构到常设机构,中央集权与地方分权的有机结合)演进趋势:中央权力不断增强,地方权力逐渐减弱3.中国古代选官制度➢夏商周:世卿世禄制(血缘)➢秦朝:军功爵(军功)➢西汉:察举制(孝廉)➢魏晋南北朝:九品中正制(才能→家世)➢隋朝以后:科举制(才能)➢隋文帝:分科考试➢隋炀帝:设进士科➢唐太宗:以明经、进士为主,重视科举,扩大规模➢武则天:武举、殿试➢唐玄宗:诗赋成为进士科主要内容➢明清:八股取士演进趋势:①选拔标准:由家世门第、财产等级等演变为学识、才能。

②选拔方式:由血缘、推荐、地方评论及品评演变为考试③选拔原则:逐渐走向制度化,体现相对的公平、公开④选官权力:从地方逐渐收归中央⑤选官基础:日益扩大、官员素质不断提高4.中国古代的思想文化发展春秋战国:百家争鸣——秦朝:“焚书坑儒”——西汉:尊崇儒术;此后儒学成为我国封建社会的主流意识形态——魏晋南北朝:三教并立到融合——隋朝:儒家提出儒、佛、道“三教合归儒”,以儒学为主——唐朝:奉行三教并行政策;韩愈复兴儒学。

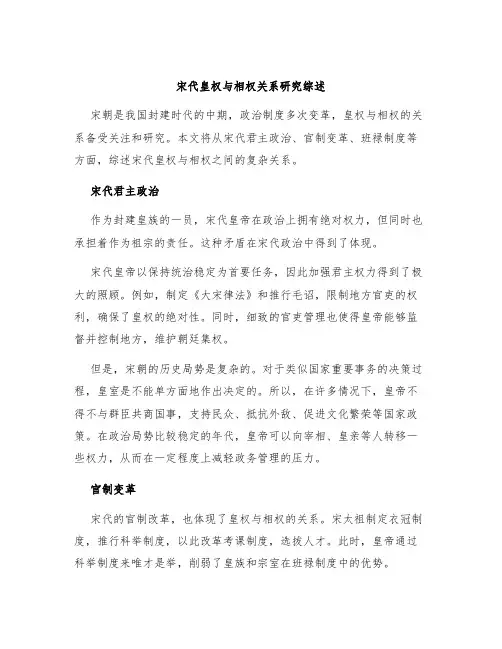

宋代皇权与相权关系研究综述宋朝是我国封建时代的中期,政治制度多次变革,皇权与相权的关系备受关注和研究。

本文将从宋代君主政治、官制变革、班禄制度等方面,综述宋代皇权与相权之间的复杂关系。

宋代君主政治作为封建皇族的一员,宋代皇帝在政治上拥有绝对权力,但同时也承担着作为祖宗的责任。

这种矛盾在宋代政治中得到了体现。

宋代皇帝以保持统治稳定为首要任务,因此加强君主权力得到了极大的照顾。

例如,制定《大宋律法》和推行毛诏,限制地方官吏的权利,确保了皇权的绝对性。

同时,细致的官吏管理也使得皇帝能够监督并控制地方,维护朝廷集权。

但是,宋朝的历史局势是复杂的。

对于类似国家重要事务的决策过程,皇室是不能单方面地作出决定的。

所以,在许多情况下,皇帝不得不与群臣共商国事,支持民众、抵抗外敌、促进文化繁荣等国家政策。

在政治局势比较稳定的年代,皇帝可以向宰相、皇亲等人转移一些权力,从而在一定程度上减轻政务管理的压力。

官制变革宋代的官制改革,也体现了皇权与相权的关系。

宋太祖制定衣冠制度,推行科举制度,以此改革考课制度,选拔人才。

此时,皇帝通过科举制度来唯才是举,削弱了皇族和宗室在班禄制度中的优势。

而在宋代中后期,科举制度逐渐陷入僵化,士人集团和内阁官员成为朝廷中的两股主要势力。

时至五代十国前期,暂时停用科举考试。

此时,在整个社会中,班禄制度的作用非常凸显。

此例子表明,班禄制度在解决中国的社会问题方面具有广泛的意义。

此外,班禄制度的设置也引起了不同政治派别的反应。

从结构上看,宋代中央政府的机构在两个阶段改革措施。

期间,唐宋政权在官制上有很大的相似性,然而在实际运行中,却出现了一定程度的差异。

这些差异不仅影响了政府的高效运作,还反映了宋代皇权与相权的复杂关系。

班禄制度宋代的班禄制度也反映了皇权与相权的关系。

班禄制度是在唐代形成,逐步完善,最终发展成为宋代特有的管理机制。

此制度是按照科举考试成绩和官职领导级别的不同,确定官员们的工资等级的。

4个宰相官职:中书令,左、右丞相、平章政事。

中书令常以太子兼任,仅挂名而已,左右丞相总领国事,元代尚右,故右丞相地位高于左丞相。

明初,太祖沿袭元制,中书省为管理国家行政事务的宰相机关,因省内不设中书令,所以中书省长官左、右相国(后改为左、右丞相)为宰相。

洪武十三年朱元璋以叛变罪杀胡惟庸,罢中书省,废宰相。

皇帝自兼丞相,集国家元首与政府首脑于一身,皇权专制达到了顶峰,实现了绝对专制。

明成祖朱棣正式设立并重用内阁,此后,内阁参与政务,成为明朝政府的重要机构,随着权力的增大,地位也逐渐提高。

仁宗后,内阁的地位和作用进一步提高,且统率六部。

在内阁大学士中,按位次先后,分为首辅、次辅、群辅内阁对呈奏皇帝的奏章、文书具有拟旨权,即“票拟”,所拟建议供皇帝参考。

清初仿照明朝旧制,以内阁作为国家行政的中枢,以内阁大学士为宰相,由满汉大员充任,同时还存在满洲贵族组成的议政王大臣会议,二者共参国政。

因前有议政王大臣会议掌握国家核心机密,总理一切事务,后有军机处掌军国大政,所以清朝内阁始终受压制,只能处理一些公开的例行公事,无宰相之实。

二、皇权与相权的内在权力关系皇权作为从古典社会到现代社会过渡的产物,其内在本质主要表现在两个方面:第一,作为私权力的皇权,是一种任意、不确定、不受制约的权力,第二,作为公共权力的皇权,是一种稳定、承担公共责任实现公共利益的权力。

皇权的主要内容包括:最高立法权、最高司法权、最高仲裁权、最高行政决策权、最高人事任免权、最高军事指挥权、最高祭祀权、最高征税权、派驻使节与宣战权等。

皇权的主要特点有:第一,神圣性,从理论上来讲,皇权来自天命的授予,而天下是属于天的,天子之拥有天下是天予之,是受天命而立的。

第二,宗法性,在封建时代那种“集家成国”的国家形成模式下而客观形成的“家国同构”的政治体制,宗法制度在皇家是在士大夫家族、乃至平民百姓家庭的内部仍然发挥着重要的作用。

第三,传统性,皇权具有的传统性主要表现在两个方面:皇帝职务的终身制与皇帝职位的世袭制。

焦点透视437传统政治中相权演变规律及原因探析何云标(中共西安市委党校(西安市行政学院),陕西 西安 710000)摘要:在古代中国,君权与相权既相辅相成又相互矛盾此长彼消,在不同历史时期有不同的特点。

笔者详细分析了相权演变的基本过程,并对演变规律及原因进行了分析。

之所以出现这种现象,一方面是皇帝本人的期望并极力推行之,同时知识分子的摇旗呐喊也起了推波助澜的作用。

关键词:相权;演变规律;演变原因一、相权演变过程(一)秦朝三公的设置—宰相制度正式确立春秋战国时期,伴随社会的大变革,各诸侯国已普遍设立相职,但当时各国称呼并不统一,如宰相、丞相、相邦等。

辅助齐桓公建立霸业的管仲就是中国历史上杰出的宰相之一。

秦始皇统一天下后,正式创立宰相制度。

丞相是皇帝的第一助手,百官之长,协助皇帝处理全国政务。

秦朝初建,实行的是一相制,后来也曾置左、右二丞相。

御史大夫地位相当于副丞相,负责掌理奏章、下达诏令和监察百官。

太尉,负责全国军事,其地位与丞相一样。

(二)西汉“中朝”的建立—宰相制度的大调整汉承秦制。

汉高祖和汉惠帝分别以第一代功臣中的萧何、曹参为丞相。

丞相的权力迅速膨胀,“掌丞天子, 助理万机”1。

当时的丞相作为皇帝的高级助手,实际上掌握着朝廷的行政实权,在政治舞台上发挥着重要作用。

因此,君权与相权的矛盾迅速凸显,宰相制度很快便进入调整期,调整的原则是,皇权不断集中,而相权不断被分割。

用内朝官来压抑外朝官以分割相权,是汉代中央政治制度的一个突出特征。

汉武帝时,为了限制丞相的权力,形成了“中朝”和“外朝”。

“中朝”也称“内朝”,主要由皇帝的亲信近臣组成,重要政事往往在宫廷之内就先自做出了决策。

“中朝”逐渐成为实际的决策机构,而以丞相为首、由三公九卿组成的“外朝”,其实际职能逐渐退居到执行的地位。

这样就将丞相拥有的决策、行政两大权力分解开来,从而形成中枢权力之间的制约机制。

(三)唐朝三省制的完善—宰相制度的成熟决策权和行政权分开后,国家治理状况在很大程度上就取决于决策是否正确。

论中国古代政治制度中的皇权的加强与相权的衰落摘要:自秦始皇建立起统一的专制主义中央集权国家之后,为了加强对全国政务的全面把握和控制,设置丞相之位,位列百官之首。

至明废宰相以前,即便宰相权利或职位形式有所演变,相权与皇权一直是中国古代政治制度中的权利核心,其“斗争”和“合作”也决定和影响着各个朝代的政治局面与政治形势。

关键词:古代政治,皇权,相权中国古代政治的发展历程,始终伴随着皇权与相权的此消彼长。

两种权利的制衡和加强都对政局产生着深远影响。

自秦汉以来,宰相一直作为“一人之下,万人之上”的官职凌驾于各种官吏之上,相权的加强必然对皇权形成威胁与制约,而皇权的加强又必然带来行政权力的扩大,这种矛盾使皇权与相权的争斗贯穿于秦汉至明的中国古代政治历程。

即便再不同的历史时期,相权的表现形式和作用力大小有所区别,也呈现出一定的变化,但总体趋势是皇权的不断加强以及相权的不断削弱。

皇权与相权存在体制上的矛盾。

在不同朝代,皇权与相权的关系有着差异,皇权与相权有着一个平衡点,皇权相权相互制约各司其职,共同维护社会稳定国家有序运行。

[1]秦始皇建立皇帝制度之后,皇权也随之产生。

为了配合统一的中央集权国家各项政治制度的运转和发展,秦始皇同时设立丞相、御史大夫、太尉三公三个最高职位,而这其中丞相总领百官,处于百官之首,帮助皇帝处理全国政务。

这样就使包涵社会生活方方面面的行政权力交到了丞相手中,丞相职权包括主持朝议、封驳诏书、对上谏诤、对下诛罚等诸多权力,宰相开始成为中国古代政治生活的主导。

西汉建立之后,在诸多政治政策上承袭了秦朝的传统,依然保留丞相职位。

西汉成立初年,国内政局不慎稳定,外有匈奴来扰,这种内忧外患的局势使相权有所上升,丞相集行政、决策、司法等各项大权于一身,位高权重,对皇权形成了威胁。

为了加强皇权,汉武帝刘彻开始重用身边侍从,实行中外朝制度,并设立尚书令、侍中等职位,使这部分官吏能够直接参与到军国大事之中,从而削弱丞相职权。

浅析中国古代皇权相权之争在中国古代政治与行政演进过程中,始终贯穿着专制主义与官僚政治两条主线。

专制主义的性质和官僚制度的特征共同决定了皇权与相权的斗争不可避免。

皇权与相权的相互制约会形成一个内在平衡,一旦平衡打破,行政的运行就会出现一系列的问题。

而与此同时皇权加强,相权削弱又是趋势。

所以在这个层面上讲,中国古代专制统治的崩溃也是必然。

标签:皇权;相权;制衡在中国古代政治发展中,始终伴随皇权与相权的此消彼长。

宰相被看作“一人之下,万人之上”,当然在不同的朝代,相的权力有着很大的区别。

总体趋势是,皇权不断加强而相权不断被削弱。

皇权作为君主生而有之的权力具有很大的不稳定性,在世袭制中,君主可能并不具备帝王之才却生而有帝王之权,由于在专制主义中央集权制中皇权的至高无上性,不受约束的皇权所带来的后果是难以想象的。

同时皇权存在着一定的依赖性,皇权的有效运行需要官僚机器的支撑,皇权的合法性需要士大夫阶层的肯定确认。

而且君主个人能力的有限性,皇权的至高无上性都需要另一种权力的辅佐制约。

因此在中国古代的政治制度中,官僚制度是其重要一环,相权便是官僚制度的核心。

皇权与相权存在体制上的矛盾。

在不同朝代,皇权与相权的关系有着差异,皇权与相权有着一个平衡点,皇权相权相互制约各司其职,共同维护社会稳定国家有序运行。

一、演变过程在中国古代皇权与相权的发展变化中,不同朝代有着各自的特点。

秦朝始建帝制,皇权正式产生,同时,设丞相、御史大夫、太尉三公,丞相总领百官、协助皇帝处理政务,以丞相作为中央行政体制的首脑。

皇权主要包括立法权、最高司法权、最高军事权、行政中的最后决断权和对中央、地方官员执行政务情况的考察权。

丞相则具有主持朝议、封驳诏书、对上谏诤、对下诛罚等权力。

而自秦以前,便有类似丞相的官职出现。

“西周中央政府在周王以下设有辅弼大臣,传说三公,即太守太傅太保为最高辅佐官员。

到西周晚期,官僚机构的权力开始集中于一人,出现《周礼》中所说的天官冢宰这种百官之长的职位与人物,这已类似于秦汉时期的丞相”[1]。

论古代政治历程中的皇权与相权之争皇权和相权之争几乎是贯穿中国古代所有朝代的主旋律,二者之间的关系相互制约,又相互扶持相互促进。

相权、皇权关系处理的好坏,影响着国家的发展,关系着政权的兴亡。

是中国古代政治中不得不说的问题。

皇权,顾名思义,由天子掌握,他决定着国家的大政方针,政治制度,发展模式的决策。

相权,由国家的宰相掌握,他拥有着国家的行政权,负责主要行政事物的处理,地位仅次于天子。

宰相制度起源很早,商朝的时候,伊尹是开国功臣,为国家的建立和奠定做出了很大贡献,汤死了以后,继续为相,辅佐了几代皇帝,权力很大,甚至可以左右到皇帝的登基。

到了战国的时候,宰相制度在各个诸侯国都建立了起来,秦朝时宰相正式命名为丞相。

从此之后,皇帝与宰相相互依存,但也相互制约,总体发展的趋势是,皇权不断加强而相权不断地消弱。

汉代时,实行三公九卿制。

皇帝对于宰相心存戒备,宰相对于皇帝心存惧怕,二者不断磨合发展,试图寻找一种比较成熟,既相互平衡相互制约,又有利于国家发展,安定的制度。

隋唐时实行三省六部制,都是为了在一定程度上制约相权,加强君权,在此期间二者似乎得到一个比较好的平衡,君臣之间相得益彰。

唐太宗时期,内外朝的界限已经淡化,天子主政,开始进入了消弱相权的阶段。

唐太宗将相权一分为三,设中书省、门下省、尚书省,下设吏、户、礼、兵、刑、工六部,中书省起草,门下省审核,尚书省执行。

这样,一则相权分散了,二则三者相互制约都统一向皇帝负责。

贞观年间的君相关系式少见的。

在一般情况下,皇帝不能越过三省直接发号施令、指挥政事。

三省在制度上对皇权的制约,也避免了权力过于集中,导致独裁造成失误。

宋元时期,相权得到了一定的加强,宰相的势力得到了扩大,这样也导致了皇权的不稳,产生内乱。

明朝时期,为了加强君主的权利,明太祖先是废除总揽地方军政大权的行中书省,设立布政司、都指挥司、按察司,分管地方的行政,军政和监察,并且三司都隶属于中央部门。

但是,统领中央各部的宰相,职权也随之扩大。

君权与相权的演变阅读: 3263 次我要评论( 0 )收藏 2012-2-24 20:27:29分享到: 0君权与相权是中国古代皇权体制中最惹人注目的一对恒常存在的矛盾。

一方面,以天下之大,即使皇帝他老人家再怎么英明伟大,明摆着也应付不了一大摊子的军政大事,所以他肯定要指派一个能干的丞相,并以他为整个官僚机构的首脑;另一方面,中国自古以来又只讲君权,不讲其他权利,从理论上说天下都是皇帝一个人的,其他人包括丞相的权利是得不到任何保障的。

宰相最早起源于春秋时期。

到了战国时期,宰相的职位在各个诸侯国都建立了起来。

在中国古代政治体制中,宰相制度居于核心地位,是连结政治制度各部分的中心环节。

丞相作为官称,始于秦国,后来也被他国采用。

汉初至武帝时为鼎盛期。

丞相在一人之下、万人之上,无所不管,与当时的皇权基本上处于平等状态。

但就在君相“坐而论道”之时,相权和皇权之间的矛盾开始暴露出来。

由于相权的膨胀使皇权受到威胁。

此后君权与相权的斗争愈演愈烈。

(1)以分化事权而集权的特点贯串封建社会的始终,并非自唐朝的三省六部制开始。

秦始皇将丞相的权力一分为三、汉武帝的“内外朝”制度,都体现了这一特点。

(2)隋唐时期的三省六部制完善了中央集权制度,其“完善”的含义是指的中央各部门的权力运作比较协调,皇帝与丞相之间的关系比较融洽,大臣在一定程度上能够参与国家大政方针的决策,有利于政治和社会的和谐,并非是指该制度完美无缺。

同时,该制度只是解决的中央各部门之间的权力分配和运作的问题,不涉及中央对地方的控制问题。

(3)宋太祖采取的诸多措施,都极富有创建性;其“重文轻武”的特色,也为两宋时期经济和文化的繁荣提供了方便;北宋的孱弱,是相对于强悍的少数民族政权而言,是农耕民族相对于游牧民族的弱势。

(4)明成祖时,在洪武年间设立殿阁的基础上正式设立内阁。

阁臣权力虽比宰相权力小得多,但人们还是习惯把阁臣看成宰相。

清朝从三院长官到内阁大学士,再到军机大臣、总理大臣、内阁政务大臣,宰相权力日趋淡化,皇帝集权则达到极点。

皇权与相权的斗争资料汇编刘华2015.9.9 中国古代政治史告诉我们,皇权与相权的斗争是中国政治史上的大题目,它一直存在于中国古代专制主义与官僚政治社会里,直到明初废相才使专制主义达到没有任何限制的地步,才使皇权与相权的斗争达到尾声。

皇权专制主义与官僚政治并存的制度结构,必然会在制度安排上形成皇权专制与官僚行政的双权力中心的政治格局。

中国古代政治史的常识是,皇权居于权力的最高峰,是国家的唯一领袖,然而实际上的行政权力则掌握在官僚政治系统手中而不在皇帝手中。

在中国古代专制主义的官僚社会的大部分时间里,官僚政治系统的核心是宰相,宰相是政府的领袖,负责处理全国的一切政务。

一方面是皇权的至高无上,一方面又是宰相是事实上的政府首脑,政治权力的排他性和扩张性决定了这种双权力中心的政治格局必然会产生权力与权力的争夺。

从整个历史的进程看,在君权与相权这一对矛盾中,君权是一路高歌猛进,而相权并无什么招架之力,如前所述,中国式的皇权制度在理论上全是为君权开绿灯的,所谓“君叫臣死,臣不敢不死”;另外,“普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”,所有的土地和人口都是皇帝一人的私家财产,该怎么欺负你又有什么好说的!这是整个的政治文化背景使然。

先秦的孟子还发表过“君之视臣如草芥,臣之视君如寇仇”这样的看法,但就是亚圣这点可怜的呐喊到了朱元璋那里也给从儒家经典里删出去了。

所以,为臣的若要保持自己的一点尊严,似乎只有谋反和篡权一途:因为你要想安安生生地做你的丞相,似乎是不可能的。

像明朝的中兴之臣张居正,在世时权势熏天,甚至可以用眼睛瞪皇帝,但在死后也免不了遭到“反攻倒算”的下场,给家人带来无尽的灾难。

还有雍正手下的陕甘总督,先是年羹尧,后是岳忠琪,均为手握重权的封疆大吏,但其结局却是前者被赐死,后者被判一个斩监候。

然而废除宰相严重违背了自秦以来这种官僚帝制的客观规律。

这种官僚帝制的关键环节在于官僚体系与皇权之间的平衡,以及官僚体制的有效性。