美的形态优美与崇高

- 格式:ppt

- 大小:2.84 MB

- 文档页数:25

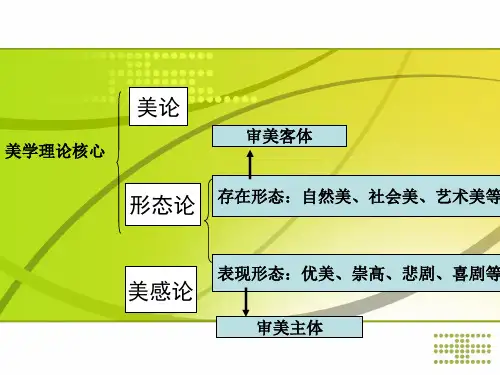

优美与崇高的联系审美形态是审美实践活动中特定的人生样态、审美境界、审美情趣和审美风格等的感性凝聚及其逻辑分析。

优美和崇高都是人们在长期审美实践活动基础上逐步形成并积累下来的最基本的审美形态, 把握优美与崇高的区别是美学研究中必不可少的一个环节。

长期以来, 人们多关注的是优美与崇高的区别而很少关注它们之间的联系, 这里我要讨论的就是优美与崇高的联系。

优美,也就是狭义的美, 作为美的一般形态,以和谐、协调、一致、均衡、统一为特点。

优美的本质特征是和谐与完美。

在外在形式上, 它呈现为柔媚、优雅、纤巧、秀丽、飘逸、安宁、淡雅的美; 在美感上看,优美给人轻松、愉快和心旷神怡的感受; 从自然的角度看,优美是人与自然的和谐统一;从社会的角度看, 优美是人与社会的和谐统一。

优美引起的审美感受是一种单纯的、平静的愉悦感。

例如“断臂美神”维纳斯,这尊古希腊艺术杰作, 自从1820年从希腊弥罗岛上一座倒塌的庙堂里发掘出来后, 它的美不知使多少人陶醉。

崇高,即广义上的美,也作为美的一种形态, 广泛地存在于自然、社会和艺术作品中。

它具有一种压倒一切的强大力量, 是一种不可阻遏的强劲的气势。

崇高的特点是美处于主体与客体、自由与必然的矛盾激化中。

在形式上, 往往表现为一种粗犷、激荡、刚健、雄伟、坚韧的特征; 在美感上看, 具有“不平凡、伟大的” 独特的审美属性。

崇高的基本特征是突出了主体与客体、人与自然、感性与理性的对立冲突。

崇高的本质在于人的本质力量与客体之间处于尖锐对立与严峻冲突。

崇高体现在主客体矛盾冲突中, 经过尖锐激烈的对立, 主体战胜客体并且终于从痛感转化为快感。

审美主体所受到的挑战越严重, 遇到的冲突越激烈, 斗争的历程越险恶, 就越能激发和显示人类自身的本质力量, 也就越能令人感到崇高。

贝多芬的第三、第九交响曲是崇高的经典范例。

优美与崇高有很多区别:优美(狭义的美)和崇高(广义的美)是美的两种不同的具体形态, 优美是一个比较古老的概念, 崇高则是近代美学研究的产物;优美的哲学基础是朴素的辩证法, 崇高的哲学基础是机械的形而上学; 优美在于审美主客体的和谐统一, 是审美主体借助审美客体对自身本质力量的积极肯定与实现。

优美与崇高的美学探究摘要:优美的美感经验,在感觉上是一种无功利而普遍令人愉快的、轻松的体验;在审美主体与对象的关系上是一种和谐、契合关系,而不是一种抵触或矛盾关系;在审美主体心理活动的意识与无意识之关系上,优美感作为纯粹的感性活动,却是合乎理性的;在心理反应上是一种顺应反应,即我们的心理活动没有与对象之间的对抗和矛盾,而是很快乐的接受对象,并在情感上与对象之间亲和、亲密;在美感经验的呈现形式上,则是“合规律性”的形式,即既不违反自然形式,也不违反人的基本感性形式。

关键词:优美崇高崇高和优美是美的两种不同形态,即美的两种不同种类。

如有句六言诗云“骏马秋风冀北,杏花春雨江南”,这是两种不同形态的美,这两种不同形态的美,给我们的审美感受也是不同的。

前者给我们无限的力量,后者给我们的却是心旷神怡的审美愉悦,可以扩大我们的精神境界和审美享受。

前者叫崇高,后者叫优美。

优美、崇高的本质及美学特点优美、崇高作为美学范畴分别对应着阴阳两象,是既相互区别又相互联系的,不论是形态或色彩,质地或境界,优美与崇高都以各自的特征而产生不同的审美效果。

⒈优美的本质及美学特点一般来说,娇柔小巧事物的美属于秀美,即优美。

例如依依的杨柳,娇嫩的花草,柔和的春风,还有一般的青山绿水,小桥人家。

娇柔的声音是优美的,如鸟类的声音,昆虫的声音,潺潺流水声。

社会生活中的优美,侧重于内容的和谐,既表现在人类实践活动的过程中,也表现在结果上,是真、善、美的和谐统一而产生出来的浑然合一、交融无间的一种境界。

人情友善、和睦共处的社会关系,安居乐业、国富民安的社会环境,缠绵悱恻、激动人心的爱情故事以及幸福美满、白头偕老的家庭氛围,甚至顽皮活泼、天真无邪的童真生活等等,都算得上是社会生活中的优美。

优美是人们较早注意到的一种审美现象。

在我国美学思想中,素有阴柔美和阳刚美之分。

所谓“阴柔”,“秀婉”,“柔性美”即优美。

清代桐城派文艺理论家姚鼐在谈到阴柔美时,曾作过如下论述:“其得于阴与柔之美者,则其文如升初日,如清风,如云,如霞,如烟,如幽林曲涧,如沦、如漾,如珠玉之辉,如鸿鹄之鸣而入寥廓。

摘要:本文从探究优美与崇高的来源出发,探究西方美学家的理论。

进而对优美与崇高进行比较,在内容上和谐与冲突、平衡与矛盾的区别,在形式上,一小一大,一静一动,一柔一刚,在美感上,优美能给人和谐与愉悦的美感,而崇高给人以恐惧、惊心动魄、激奋昂扬的审美感受。

然后比较维纳斯和掷铁饼者两尊雕像,她们分别是优美和崇高的象征,是柔与刚的诠释,静与动的塑造。

接着联系中国美学中的概念阴柔之美与阳刚之美,援引古代经典诗词,不同的风格展现不同的美学意识。

其实,优美与崇高在自然界,在社会生活中,在艺术领域里,都有广泛而生动的体现。

它们各尽其妙、异彩纷呈,举例来比较不同妙处。

最后,强调人们对崇高的追求日渐淡漠的时候,提倡人们更应重视“崇高之美”。

关键词:优美崇高阴柔之美阳刚之美西方美学精彩纷呈,浩瀚似海,在此,仅选择优美与崇高进行浅微的探讨。

一.“优美”与“崇高”的来源“优美”是我们最常见的一种美的形态,平时我们说的美,在大部分情形下就是指的优美。

“美这个概念来自希腊语“bellus”,原意是“漂亮”。

其引申涵义是指姿态、动作的轻盈、优美。

美是哲学家努力要发现的一种特质,它是可以使人的感官和理智感到快乐和愉悦的一种特性。

”①人类认识世界和改造世界的实践是一个由浅入深、由窄到广、先易后难、从低级到高级的过程。

崇高之美也逐渐成为一种不容忽视的、与优美同样重要的审美形态。

“崇高”这一范畴是由古罗马的朗加纳斯在《论崇高》中最早使用:“崇高风格是一颗伟大心灵的回声”。

西方美学家认为,优美与崇高分别源起于希腊精神和希伯来精神。

“在西方古典美学中,希腊精神和希伯来精神的交错互动,构造了西方美学的基本概念——美与崇高。

双希精神的巨大钟摆,从理性的人和完善的人的理想,到信仰的人和超越的理想,塑造了美和崇高的基本特性。

” ②18世纪英国经验主义者博克,详尽研究了崇高与美的不同特点,提出了崇高感和美感的起源。

博克把崇高的根源直接归诸于人内心的恐惧感,这种恐惧感实际上就是人在和自然、社会的对立中所形成的一种不安和焦虑。

浅析西方美术作品中的“优美”和“崇高”西方美术作品中的“优美”和“崇高”是两个重要概念,它们在美学领域中具有很高的地位。

这两个概念虽然有相似之处,但也存在一些不同之处。

一、“优美”“优美”是指一种美的感受,它与美的主观感受以及艺术作品本身的表现形式密切相关。

在西方美术史中,最早提出“优美”这一概念的是古希腊哲学家亚里士多德。

他认为,优美具有普遍性和永恒性,是由于它具有对称、比例、节奏等美学元素的合理组合所产生的。

在文艺复兴时期,意大利艺术家们开始追求“优美”的艺术表现形式,主张将艺术作品的细节、线条和色彩处理得尽可能完美、和谐,这通常与人体的构造和比例有关。

例如著名画家达芬奇的作品《蒙娜丽莎》就被认为是一个“优美”的经典之作。

在这幅画中,画家通过精致的线条和明亮的色彩,呈现了一位高贵典雅、优美感人的女性形象。

这种追求“优美”的艺术风格在欧洲艺术史中持续了很长一段时间,并且在现代艺术中也有很大的影响。

二、“崇高”“崇高”是指在超越人类自然感官和理智能力的领域内所产生的美的感受。

德国哲学家康德是第一个将“崇高”这一概念系统地阐述出来的人。

他认为,人们在欣赏艺术作品时,除了感受到“优美”的美感外,还能体验到一种“崇高”的美感。

这种美感超越了人类自身的感官和理性能力,它是来自于人们对超然、圣洁、威严等抽象概念的思考和感受。

在西方美术史中,有很多作品引起了人们的“崇高”感。

例如,著名画家米开朗基罗的作品《创世纪》就被认为是具有“崇高”美感的经典之作。

在这幅画中,画家通过极富雕刻感的线条和场景的宏伟气势,将上帝与人类的关系呈现出来,表现出了一种超然、神圣和崇高的氛围。

三、总结“优美”和“崇高”是西方美学中的两个重要概念,它们都与艺术作品的求美性质有关。

在很多情况下,这两个概念之间也存在一定的关系。

例如,一幅艺术作品既体现了“优美”的线条和色彩处理,又具有“崇高”的情感和思想内涵。

这种作品既能让人们感受到美的享受,又能让人们在思考和反思中感受到一种超越感。

浅析西方美术作品中的“优美”和“崇高”西方美术作品中的“优美”和“崇高”是两种不同的审美化属性,分别强调着美学领域中的两种不同想象——美和崇高。

优美与崇高被认为是美学中最具代表性的理念之一,也是文艺创作中常常探讨的话题。

“优美”是美学的基本属性之一,指的是物体本身的美丽、流畅、娇媚、和谐等。

这种美学体验强调着感官上的美好,追求形式的和谐与完美,以此营造和谐的效果和美好的心理感受。

在西方美术作品中,优美最明显的表现是在风景画以及静物画中。

如印象派大师莫奈的《睡莲》系列作品,这些画作表现了水面上绿沉沉的荷叶与浅粉色的花朵,画面轻盈流畅,肆意飘扬,给人留下一种极为美好的感觉。

而“崇高”则指的是心灵上的高峻、伟大、庄严、神圣等品质。

这种美学体验强调着超越感官的境地,触及人类精神的深处。

在西方美术作品中,崇高最明显的表现是在历史画以及宗教画中。

例如达芬奇的《最后的晚餐》,画作展现的是在圣经中描述的最后的晚宴,达芬奇通过对色彩、构图、光照等元素的异常处理,表现了故事中所表现的高崇、神圣、慷慨陈词。

优美和崇高虽然在表现上存在一定的区别,但在实际创作中是密切关联的。

在绘画、雕塑等各个艺术领域中,这两种美学体验的融合与重构是创作者们所关注的问题,不断地试图通过不同的表现手法,在作品中达到美感的最高状态。

在美的表现上,优美更多地强调形式与色彩的和谐、流畅、动感,以及鲜明的个性;而崇高更多地追求一种庄严、神圣的氛围和高尚的情感,给人以精神上的震撼。

在表现主题的方面而言,优美更偏向风景、生活等一些更为实际的主题,崇高则更多地关注历史、神话、宗教等具有超越性的主题。

总的来说,优美与崇高都是美的表现方式,同时也都是文化与时代背景的反映,并相互关联与交织。

无论是优美还是崇高,在西方美术作品中的追寻和表现都是厚重而意义深刻的,值得我们深入探究和品读。

资料范本本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载崇高与优美的比较地点:__________________时间:__________________说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容(3)古罗马时期,西塞罗才真正提出了优美与崇高(他在这称为威严)的问题,美有两种,一种在于秀美,一种美在于威严;我们把秀美看做是女性美,把威严看做是男性美。

”的问题。

(4)英国十八世纪著名经验主义哲学家博克提出优美的特性,因为只是些通过感官来接受的性质有下列几种:①比较来说是小的....................;④这些部分不露棱角,而.......;②是光滑的....;③各部分方向上要有变化必须溶成一片..............................;⑥颜色鲜明,但不强......;⑤结构娇柔纤细,不带任何显著而又强壮有力的外表烈刺眼......................................;⑦如果一定要有强烈夺目的颜色,那这种颜色就必须陪同其他颜色一起构成多样的变化..。

(5)康德在《判断力评判》中说,优美是使人直接产生快感的一种“鉴赏力判断”。

他说,优美是一种有限的形式,这种有限的形式不会给人造成任何压抑感,因此优美“直接在自身携带着一种促进生命的感觉,并且因此能够结合着一种活跃的游戏的想象力的魅力刺激。

”也就是说,能够直接产生积极的愉快。

(6)德国移情论者立普斯认为优美是一种无意识的美,不带刚性、尖锐而又粗犷型的美.B.中国古代美学的优美论:(1) 优美本不是中国美学的概念,中国是“阴柔”的范畴出现的,是关于宇宙哲学的范畴。

古代中国人认为宇宙的是由“阴”、“阳”两极构成的,《易传》是最早出现的“阳刚”与“阴柔”的概念。

(2)明确将“阳刚”与“阴柔”作为美学范畴加以阐发的是清朝的姚鼐,虽然只对“阴柔之美”作了形象描述而未作理论概括,但这与西方美学所讲的“优美”在美学上具有内在的一致性。

美的表现形态

1. 自然美:指来自自然界的美,如大自然的美景、美食、美妙的气息等。

2. 社会生活美:指人类社会的美,如人们的友情、家庭生活、社交活动等,包括人类社会里各种人际关系中所表现出来的深刻情感。

3. 精神美:指来自精神上的美,如人们对于自己身心健康的追求,对美好生活的向往,对道德伦理的追求等。

4. 艺术美:指来自艺术创造的美,如绘画、音乐、文学、电影等艺术作品所带来的美感。

5. 形式美:指每种美所表现出来的形式,如色彩、形状、音响、言语等。

6.优美和崇高:这是指艺术或文学作品中表现出来的美的品质。

优美是指美的质感柔和、美感的协调一致性,而崇高则强调美的高尚和庄严感。

7.悲剧:悲剧是一种戏剧类型,以引起观众感情上的悲哀为目的。

悲剧通常通过主角的悲惨结局,传递出深层的哲学和道德思考。

8. 喜剧:与悲剧相反,喜剧是一种故事类型,以幽默、滑稽和愉悦为目的。

喜剧通常通过场景和人物的出乎意料的行为,带给观众欢笑和开心的情绪。

这些概念都是关于美的表现形态或美感的类型,有些是基于艺术作品或文化传统,有些则是涉及到人类情感和思考方面的。

每种类型都能够提供一种独特的美学体验,而且这些类型是相互补充而不是互斥关系。

论优美与崇⾼的区别优美与崇⾼是美的两种不同的具体现象形态,⼆者具有不同的特征和表现。

⾸先,⼆者与美的本质的关系不同,⼴义的美是在社会实践上形成的⼈与⼈之间的关系⾃由关系,即主体实践的⽬的性和客观规律的⾃由统⼀,在感受上是⼀种⽆功利⽽普遍令⼈愉快的、轻松的体验,在审美主体上与对象关系上是⼀种和谐的、契合的关系,⽽不是抵触的或者⽭盾的关系,或者说是真与善、客观必然性与主体⾃由性的统⼀。

优美偏重于主客体对⽴中的统⼀,真与善融为⼀体,⼈已从必然王国解脱出来进⼊了⾃由王国。

孔⼦所说的“随⼼所⼼所欲不逾矩”便是优美。

优美是⼈的本质⼒量在和谐中的肯定与实现;崇⾼也是美,但它偏重于主客体统⼀中的⽭盾对⽴。

崇⾼所展现的不是⼈的活动⼀开始就符合规律,⽽是⼈的主体实践活动与客观规律相对⽴,真压倒善,客观规律压倒感性活动,但主体⼜不屈服于客观必然性的强⼤压⼒。

因此,对于崇⾼⽽⾔,⼈的本质⼒量是在冲突对⽴中通过客体主体实践的否定和精神的⾼扬⽽实现的。

如唤起崇⾼感的形式,则往往是巨⼤的、粗犷的、⽆限的、甚⾄是恐怖的;崇⾼的对象所引起的是情绪的恐惧,在这种惊惧的⼼情中,⼼灵的⼀切活动都由于这种惊惧⽽凝固、停顿。

博克对崇⾼感的分析中,明确的将崇⾼与美对⽴起来,崇⾼感远不如优美那么单纯,平和。

其⼆,从内容和形式的关系来看,⼆者具有极⼤的不同。

优美是内容和形式的和谐,崇⾼则是内容压倒形式。

美作为真与善的⽭盾统⼀,美的内容是感性对善的肯定,美的形式是善的感性对象。

优美不但要求内容和形式的和谐,⽽且要求内形式的和谐。

这种和谐,是⼈与对象,⼈与⾃然、⼈⾃⾝内部都处于和谐状态的⼀种美感经验。

没有任何⼈与⾃然、⼈与对象或⼈⾃⾝内部的冲突、争⽃的痕迹,⽽是⼀种内在与外在的和谐。

在这种和谐中,⼈⾃⾝的存在得到了⼀种最直接的、也是最单纯的肯定,因此它伴随着舒畅、轻松、欢快明朗的感觉。

崇⾼则不同,它不是以静⽌的⾃由和谐形态体现真与善、合⽬的性的与合规律性的统⼀,⽽是以真压倒善,客观规律压倒实践活动,内容压倒形式,事物激烈动⼒的形态表现这个统⼀。

浅析西方美术作品中的“优美”和“崇高”【摘要】西方美术作品中的“优美”和“崇高”是审美标准的重要组成部分。

在古典艺术中,优美被视为对称、和谐和完美的表现,而崇高则强调力量与威严。

文艺复兴时期,艺术家们追求表现人类的伟大和尊严,体现了崇高的理念。

浪漫主义时期则强调内心情感的表达和对自然的崇敬,既有优美又有崇高的特点。

现代艺术往往挑战传统审美观念,追求对于生命和存在的深刻反思,展现出一种新的崇高感。

当代艺术更加多元化,重新定义了优美和崇高的含义,呈现出不同的审美观念。

西方美术作品中的“优美”和“崇高”在不同时期有不同的表现,但始终是常见的审美观念,而艺术的发展不断重构了它们的内涵,丰富了人们对美的理解。

【关键词】西方美术作品、优美、崇高、审美标准、古典艺术、文艺复兴、浪漫主义、现代艺术、当代艺术、重新定义、审美观念、艺术发展、内涵。

1. 引言1.1 西方美术作品的审美标准西方美术作品的审美标准在不同时期有着不同的表现,但它们都追求作品的“优美”和“崇高”。

美学家们常常将“优美”和“崇高”作为审美上的两大标准进行讨论和研究。

在西方文化中,“优美”一般被理解为作品在形式、结构、色彩等方面展现出来的美感和完美感,而“崇高”则更多强调作品所呈现的高尚、庄严、超越常规的情感和意义。

这两个概念在西方美术史上都扮演着重要的角色,影响着艺术家们的创作和观众的欣赏。

从古希腊和古罗马的古典艺术开始,我们可以看到作品中“优美”的追求,体现在对人体比例、对称和和谐的表现上。

古典艺术家们通过对理性构图和谨慎处理细节,创造出了许多具有优美之美的作品。

在文艺复兴时期,艺术家们开始将“崇高”引入作品中,通过对古代文化和神话题材的重新赋予生命和意义,塑造出具有精神高贵和庄重气质的形象。

浪漫主义时期的艺术作品中既有“优美”又有“崇高”的表现。

艺术家们尝试打破传统约束,追求情感的奔放和想象的自由,创造出既富有个性又超越凡俗的作品。

在现代艺术中,“崇高”逐渐成为了艺术家们追求的主题,他们试图通过对社会现实和人类命运的思考,表现出对人类尊严和精神高度的追求。

优美与崇高1.优美的概念、特点及本质特征优美,又称秀美,它是美的最一般的形态。

狭义的美,指的就是优美。

中国美学史上,将其称为“阴柔之美”,这是一种优雅之美、柔媚之美。

从审美属性上看,优美主要具有绮丽、典雅、含蓄、秀丽、纤柔、婉约等特色。

在审美类型中,优美通常是指一种单纯的美、常态的美。

从根本上讲,优美的本质就在于审美主体与审美客体之间的和谐统一。

优美的核心之所以是和谐,其实质就在于它体现出主体和客体的和谐统一,体现出内容与形式的和谐统一,也体现出理智与情感的和谐统一。

优美的本质就在于人的本质力量与客体的和谐统一,并且在对象世界中得到感性的显现。

优美引起的审美感受是一种单纯的、平静的愉悦感。

2.崇高的概念、特点及本质特征崇高,又称为壮美,就是一种雄壮的美、刚性的美。

中国美学史上,将其称为“阳刚之美”。

从审美属性上看,崇高主要具有宏伟、雄浑、壮阔、豪放、劲见、奇特的特点。

在审美类型中,崇高的基本特征是突出了主体与客体、人与自然、感性与理性的对立冲突。

崇高的本质在于人的本质力量与客体之间处于尖锐对立与严峻冲突。

客体企图以巨大的气势和力量压倒主体,主体在严峻冲突中更加激发自身的本质力量与之抗争,最终战胜与征服客体,使人的本质力量得到比在优美事物中更加充分的显现。

崇高的核心在于“冲突”。

崇高体现在主客体矛盾冲突中,经过尖锐激烈的对立,主体战胜客体并且终于从痛感转化为快感。

审美主体所受到的挑战越严重,遇到的冲突越激烈,斗争的历程越险恶,就越能激发和显示人类自身的本质力量,也就越能令人感到崇高。

3.在审美实践中可以从哪些方面认识优美与崇高的区别第一、空间上的小与大。

优美的事物一般体积较小、规模较小,风景秀丽的小丘,清澈见底的小溪,啾啾鸣叫的燕雀,风中摇曳的小花等等。

而崇高的事物一般体积巨大、气势宏伟,一望无际的大海,耸入云霄的高山,飞流直下三千尺的瀑布,轻舟已过万重山的三峡等等。

第二,时间上的慢与疾。

缓慢与疾速,优美的事物是舒缓的、平稳的、趋于静态的,崇高的事物则是疾速的、奔腾的、趋于动态的。

浅析西方美术作品中的“优美”和“崇高”西方美术作品中的“优美”和“崇高”是对艺术品质的两个重要评价标准,这两个词在欧洲哲学和美学中具有深厚的内涵,是对艺术作品的形式美和精神内涵的高度赞誉。

本文将从西方艺术史和哲学角度对这两个概念进行浅析。

首先是“优美”(beauty),“优美”是西方艺术作品中最常被提及的词之一,它与形式美密切相关。

优美的艺术作品给人以愉悦和赏心悦目的感觉,它追求符合人类审美心理的规律和原则,具有和谐、统一、规则性的特征。

古希腊哲学家柏拉图曾提出,优美的艺术作品是对现实世界中真理和美的一种反映,能够引导人们走向智慧和幸福。

在柏拉图看来,艺术已经超越了直接的物质世界,成为显现于感性层面的形而上的美的化身,折射出永恒的真理和美。

优美并不仅仅是对表面形式的追求,西方艺术中对于美的理解往往超越了表面的装饰和华丽,而是更注重内在的精神内涵。

哥特式教堂建筑的壮丽庄严、巴洛克时期绘画的豪华绚丽,都是通过形式美来传达一种宗教情感和信仰上的虔诚。

而后印象派和现代主义艺术则摒弃了传统形式的束缚,更加注重色彩、线条的表现,追求感觉和情感的直接传达。

例如蒙德里安的抽象绘画,尽管形式简约,但却能给人以纯粹而深刻的美的体验,将艺术提升到了更高的境界。

与“优美”相对应的是“崇高”(sublime)。

崇高是指那些伟大、庄严、超越想象力的事物或理念,它超越了人类的感官和智力范围。

崇高在艺术作品中的表现常常是通过大规模、庞大、壮丽等形式来呈现,例如大自然的壮丽景色、巨型雕塑的高耸壮丽,以及历史和宗教题材中所表现的神秘而庄严的氛围。

通过这些庄严的形式,艺术作品能够引发观者内心的敬畏和震撼,产生一种超越感知和感情的惊叹和忧伤。

崇高与优美相比更具有挑战和迫使观者反思的力量。

虽然崇高的形象具有吸引力,但它还包含着探讨人生命运、揭示世界本质等深层次的哲学和伦理问题。

由于崇高具有不可捉摸和超出人类理解的特质,它常常会引起观者内心的不安和迷茫,因而崇高的艺术往往不容易被理解和接受。

美学名词解释及简答题名词解释:1、崇高:是美的一种表现形态。

崇高的对象都是以严峻冲突为特征的审美对象,它以现实客体压倒实践主体为其外表特征,而其实质在于受到压抑的时间主体充分激发起人的本质力量,转而征服、掌握客体。

崇高不是主客体的和谐统一的静态美,而是双方在对立、冲突之中趋向统一的动态美。

2、优美:是美的一种表现形态,是实践主体与客体的和谐统一所显现出来的美。

其最根本的美学特性是和谐,它常常突出地表现为合目的性的理想与合规律性的类的完满性的浑然交融,体现在优美对象内容与形式的统一关系之上。

3、悲:亦可称悲剧、悲剧性。

其美学特征表现为一种主体与客体的矛盾斗争趋向于统一的过程,即体现人的本质力量的实践主体暂时被否定而最终被肯定,代表历史发展方向的实践主体暂时受挫折而终将获得胜利。

4、滑稽:作为美学范畴的滑稽,亦称为喜、喜剧、喜剧性。

其本质特征,是侧重于在对丑的直接否定中突出人的本质力量的现实存在。

其审美特征,是引发人们在恶的渺小空虚和善的优越比照中,看到自身的胜利和威力,弓I起一种对于对象轻蔑嘲笑的审美愉悦。

5、审美感受:是艺术创作的基础性环节,是感知、想象、情感、思维几种功能相互交融的复杂的心理过程。

一切艺术美的创造都是以艺术家在现实生活中获得的审美感受为发端,正是在审美感受过程中,才萌发了创作冲动,产生了要把来自现实生活的体验物态化为艺术作品的强烈愿望,从而进入艺术构思和艺术传达阶段。

6、艺术构思:就是形成某种特有的审美意象并转向美的创造的精神活动,是艺术家由感受到思考、由发现到形成整个审美意象体系的酝酿过程;在反复酝酿的基础上,艺术家最后完成关于未来作品的思想内容和艺术形式的全面设计。

7、灵感:是艺术思维的一种特殊方式,是创作中的一种顿悟现象。

其特点是不期而至的突发性和精神上的高度集中、高度灵敏的亢奋状态。

作为一种特殊的心理现象,它既依赖于艺术家平时的丰富生活积累,又依赖于艺术家对他所创造的形象的不倦的追求。