第三章美的存在形态

- 格式:ppt

- 大小:155.50 KB

- 文档页数:22

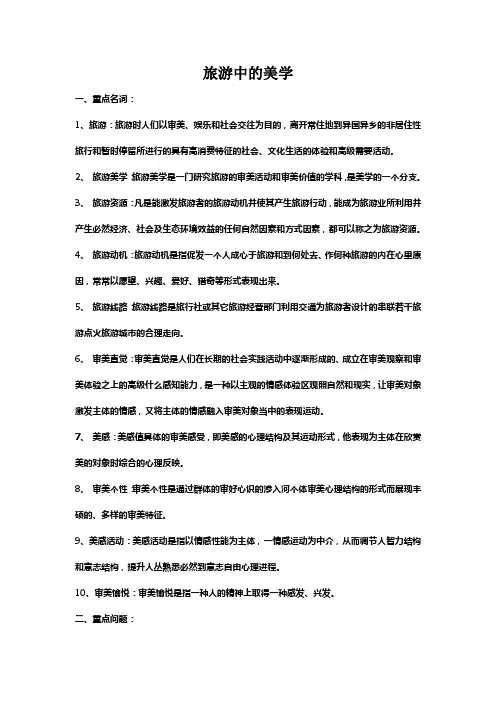

旅游中的美学一、重点名词:1、旅游:旅游时人们以审美、娱乐和社会交往为目的,离开常住地到异国异乡的非居住性旅行和暂时停留所进行的具有高消费特征的社会、文化生活的体验和高级需要活动。

2、旅游美学:旅游美学是一门研究旅游的审美活动和审美价值的学科,是美学的一个分支。

3、旅游资源:凡是能激发旅游者的旅游动机并使其产生旅游行动,能成为旅游业所利用并产生必然经济、社会及生态环境效益的任何自然因素和方式因素,都可以称之为旅游资源。

4、旅游动机:旅游动机是指促发一个人成心于旅游和到何处去、作何种旅游的内在心里原因,常常以愿望、兴趣、爱好、猎奇等形式表现出来。

5、旅游线路:旅游线路是旅行社或其它旅游经营部门利用交通为旅游者设计的串联若干旅游点火旅游城市的合理走向。

6、审美直觉:审美直觉是人们在长期的社会实践活动中逐渐形成的、成立在审美观察和审美体验之上的高级什么感知能力,是一种以主观的情感体验区观照自然和现实,让审美对象激发主体的情感,又将主体的情感融入审美对象当中的表现运动。

7、美感:美感值具体的审美感受,即美感的心理结构及其运动形式,他表现为主体在欣赏美的对象时综合的心理反映。

8、审美个性:审美个性是通过群体的审好心识的渗入河个体审美心理结构的形式而展现丰硕的、多样的审美特征。

9、美感活动:美感活动是指以情感性能为主体,一情感运动为中介,从而调节人智力结构和意志结构,提升人丛熟悉必然到意志自由心理进程。

10、审美愉悦:审美愉悦是指一种人的精神上取得一种感发、兴发。

二、重点问题:1、旅游的本质:(1)、旅游是一种审美活动,是综合性的审美实践;(2)、旅游是人类一种踊跃而健康的社会交往活动;(3)、旅游是人类生活的大体需求和高层次的消费活动。

2、现代旅游的特点:(1)、综合性(2)、世界性(3)、群众性(4)、普及性(5)、社会性3、现代旅游发展的主要原因:(1)、战后世界经济的迅速发展,个人收入的提高,使旅游成为群众性的活动;(2)、交通工具的进步,缩短了时空距离,使国际旅游有了实观的可能性;(3)、战后世界经济的迅速发展,增进了科学技术的发展,随着科学技术的进步,生产效率不断提高人们的闲暇时间增多,外出旅游有了必要的客观条件;(4)、战后世界经济的迅速发展,增进了城市化的进程,战后许多的国家的城市化进程加速发展;(5)、战后世界各国的教育事业不断向新的广度和深度发展,加上信息技术的影响,愈来愈多的人对本地或本国之外的其它地域或国家的事物发生了兴趣,人们的文化价值观念得以改变;(6)各个之间的经济联系不断增强;、(7)、政府对旅游业的重视,各国政府推动了世界旅游的发展。

《美学原理新编》重点难点解析第一章绪论一、美学的对象是什么?在美学中涉及哪些主要内容?美学研究的对象是审美活动中的主体、客体以及主客体的辨证关系。

其基本内容包括美、美感、美的创造和美育。

在研究艺术时,也是从审美的角度,把艺术作为审美意识和审美对象的集中表现,以区别于别的艺术概论。

二、美学在社会主义建设中的作用?1、时代需要美学。

随着物质文明水平的不断提高,人们对精神文明的要求也越来越高,这就要求现代人在理论上认识美,掌握欣赏美和创造美的方法,从而提高创造美的生活、美的世界的能力。

2、发展社会主义文艺需要美学。

主要体现在社会主义精神文明的建设中。

在社会主义精神文明的建设中,文学艺术有着重要作用,而文学艺术是审美意识的集中体现,如何能创造出更多更好的艺术作品以满足人民的审美需要,如何使作品能引人入胜,把深刻的思想内容与完美的艺术形式统一起来,这就需要从审美上去探讨艺术的规律。

在社会主义文艺的实践中提出了许多问题,都需要从美学上加以研究。

美学的研究可以推动和促进艺术理论和艺术实践的发展;艺术理论和艺术实践的发展反过来又丰富了美学的研究。

3、开展审美教育需要美学。

掌握美学基础知识,认识美的本质、形态和审美的基本规律,是树立正确审美观和进行审美活动的基础。

三、怎样学习美学?1、刻苦学习马列主义。

2、学习美学原理和研究美学史结合。

3、注意结合审美实践,特别要结合艺术实践。

4、注意提高独立思考的能力。

第二章美的本质及特征一、美的本质是什么?为什么说劳动创造了美?1、美是自由创造的形象体现。

美的本质是人在社会实践中的自由创造。

没有自由创造也就没有美。

2、美是主体与客体的统一,人作为自由创造的主体,从事生产劳动,是自觉的、有目的有意识的,这些目的、意识通过劳动在劳动对象上体现出来,成为对人的创造力量、智慧和才能的肯定,可以使人感到自由创造的喜悦,也就产生了美。

如果人不进行劳动实践,也就无所谓自由创造,更没有美了,所以说劳动创造了美。

美学概论引言美学课程是汉语言文学专业的基础理论课。

美学是一门发展中的科学,也是一门正在走向成熟的科学。

美学课程主要着眼于学生人文素质的培养,充分发挥着对学生进行人文素养培养的教化功能。

特别是针对社会上的功利主义、享乐主义、物质主义给学生精神生活带来的负面影响,美学课程可以在对学生的审美教育中充分发挥其自身的重要作用,发挥美育陶冶情性、开启智力、以美储善、以美塑形的教育功能,以塑造学生的美的人格,促进学生的全面发展。

导论一、美学的产生和发展1、在中国古代(1)大羊为美:以用为美、以饰为美;(2)无害为美:《国语》伍举论美;(3)中和为美:《毛诗序》:发乎情,止乎礼仪;(4)仁为美:孔子“尽善尽美”的审美标准;(3)充实之谓美:孟子“充实之谓美”的论断;(4)老庄美丑关系和审美态度的表述:“天地有大美而不言”、“道体即美”、“美即逍遥和自由”;(5)《乐论》是中国最早的美学专著2、在西方(1)古希腊时期:①毕达哥拉斯学派提出了“美是和谐与比例”;②苏格拉底论美和善;③柏拉图的“美的理念”;④亚里士多德以“艺术摹仿说”为核心的美学思想。

(2)文艺复兴时期:宗教神学的附庸;(3)启蒙时期:1750年,德国哲学家鲍母嘉通出版《美学》,标志着美学作为一门独立的学科确立。

(4)德国古典美学:美学史上的第一座高峰。

①康德(《判断力批判》);②黑格尔:德国古典美学的集大成者,著三卷本《美学》巨著。

(5)马克思主义哲学诞生,美学成为一门真正的科学。

二、美学的研究对象和研究方法1、美学的研究对象:(1)美学是以人对现实的审美关系为研究对象的,是研究人与现实之间的审美关系的一门学科;(2)美学的研究范围包括:审美客体——美的现象;审美主体——主观的美感;以及审美主体与审美客体之间的关系和审美关系的物化形态(艺术)。

2、美学研究的方法:(1)方法论原则:辨证唯物主义和历史唯物主义的世界观和方法论依然是美学研究的根本方法;(2)具体方法:①艺术学的方法;②心理学的方法;③社会学的方法;④发生学的方法;⑤科学实证法。

美学专题课程期末复习《美学概论》导论重点:1.美学研究的对象。

美学的研究对象,是要立足于“人和现实的审美关系”,全面研究美的本质、美感、美的形态、艺术美、审美鉴赏和审美教育等问题。

2.马克思主义哲学的诞生,使美学成为一门真正的科学。

第一,马克思提出了“劳动创造了美”和“人也按照美的规律来塑造物体”等伟大命题,为探讨美的本质和审美创造的规律,提供了历史唯物主义的宏观视野,奠定了美学研究的科学理论基础。

第二,继承了康德-席勒-黑格尔对审美主体的高扬,康德“自然向人生成”的命题和黑格尔“本质力量对象化”的命题,被马克思用“劳动实践”带入了广阔的社会历史。

第三,以辨证唯物主义的世界观和方法论为指导,在探讨具体文艺作品时,提出了美学研究的方法论原则,即逻辑与历史相统一、理论与实践相统一。

美学研究要广泛借鉴艺术学、心理学、社会学、发生学和解释学等学科的方法,既要注重基础理论的研究,又要面向人类日益丰富的审美实践,拓展美学的学科领域。

第一章美论一美的探索重点:讨论美的三种模式。

美的三种模式是:美在于自然属性,美在于现象之后的更高的本质,美在于主客体之间的关系。

这三种模式对于发现“美的本质”都有着重大的理论贡献。

二美的本质马克思主义美学“劳动创造了美”和“自然人化”的思想,在广阔的社会历史背景下,科学地解答了“美是什么”和“美从哪里来”的问题。

人类的历史性劳动实践为美的提供了主体和客体两方面的条件,从而真正使美以及对美的欣赏成为了可能。

重点:1.劳动创造了美。

劳动为美创造了前提条件。

其一,劳动创造了美的事物。

经过认识的自然和经过改造的自然这两方面就是自然美的根源所在。

人在劳动中结成的关系也是社会美形成的根源所在。

其二,劳动创造了能够欣赏美的人主体自身通过历史性劳动的“人化”问题。

主体自身的自然“人化”包括两个方面,一个是外部的、形体的、物质的和生理器官方面的(脑、手等);另一方面是内部的、精神的和心理素质的方面。