磺酰脲类降糖药的合成

- 格式:ppt

- 大小:1.45 MB

- 文档页数:46

降糖类药品的研发及临床应用引言:随着时代的发展和社会的进步,我国临床糖尿病的发病率逐年上升。

为了解决这一问题,积极分析目前糖类药物的研究进展和临床应用效果,有助于为患者的临床治疗计划提供参考意见和建议,提高临床治疗效果。

针对目前降血糖药物的综合现状,临床上降血糖药物的分类不同,临床适应证和治疗效果也存在一定的差异。

不同的病人可能对药物有一定的不良反应,这需要加以考虑。

一、磺酰脲类降糖药物及临床应用磺脲类药物是临床常用、常用和长期使用的药物。

它们适用于非胰岛素依赖型糖尿病患者。

其主要药理作用是通过结合胰岛表面特异性受体,抑制atp敏感性钾通道,进而刺激和促进胰岛素分泌,满足患者三餐和每日胰岛素供应需要[1]。

值得注意的是,大多数口服降糖药是为非胰岛素依赖型患者服用的,而单独使用磺脲类降糖药是为非胰岛素依赖型糖尿病患者服用的。

目前应用最广泛的是第二代和第三代磺脲类药物,包括格列本脲、格列齐特、亚历山大·维索茨基、格列美脲等。

第二代和第三代药物副作用小,疗效相对长期稳定。

在药物研究和临床实践中可以明显发现,原来第二代药物格列齐特为片剂、胶囊剂,临床应用过程中需要每天口服两次,对于大多数2 型糖尿病患者来说,老年患者往往容易错过这种情况,造成血药浓度的波动,对血糖控制有一定的影响。

在连续优化过程中,单硬脂酸酯辅料制成的缓释片能够延长药物释放时间,有效地控制血糖,维持血药浓度,避免了血药浓度和渗漏引起的血糖波动的影响。

减少用药次数还能增加用药后血液药物的稳定性,使血糖控制更加稳定,还能有效模拟生理性胰岛素分泌,促进病人生理功能的维持。

而格列吡嗪等药物则主要应用于单纯饮食运动控制治疗效果不佳患者,这些药物的传统配方(需要口服给药)使用水基聚合物作为载体,它可以缓慢释放药物效应,发挥二十四小时均匀释放效应,改善患者服药依从性,减少用药频率,维持血药浓度平衡,避免血药浓度峰值等等,而这些药物的传统配方需要一日三餐。

降糖药的分类及原理

降糖药的分类及作用原理概括如下:

1. 胰岛素类:促进糖原合成、抑制肝糖原分解,如人胰岛素。

2. 磺酰脲类:促进胰岛β细胞分泌胰岛素,如格列美脲。

3. 胰高血糖素类:促进胰腺分泌胰高血糖素,提高胰岛素敏感性,如芡实甲肽。

4. α-糖苷酶抑制剂:抑制碳水化合物的吸收,如阿卡波糖。

5. 二萜内酯类:提高靶组织对胰岛素的敏感性,如甲格珠ARGIN。

6. PPARs激动剂:降低胰岛素抵抗,如吡格列酮。

7. SGLT-2抑制剂:抑制肾脏对葡萄糖的再吸收,如DAPA。

卡车上陡坡需注意事项:

1. 事先检查制动系统,保证制动性能良好。

2. 降低速度,切换到低档位慢行。

3. 加速时稳定踩油门,避免发动机熄火。

4. 上坡过程中不要停车,以免起步困难。

5. 利用转向技巧,Z字形上山。

釜底抽薪灭火原理:

1. 隔绝可燃物与空气接触,抽掉“薪”燃料。

2. 盖灭、扑灭火焰,抽掉“薪”的热量。

3. 冷却物体,降低温度到燃点以下。

4. 封闭容器,抽掉氧气。

创新意识培养的主要原理:

1. 强化问题意识,发现问题的根源。

2. 鼓励批判性思维,提出疑问和质疑。

3. 培养创造力,进行发散性思考。

4. 激发想象力,进行假设性推理。

5. 重视团队合作,互补思维盲区。

6. 推崇试错精神,不惧失败继续尝试。

7. 加强实践锻炼,在实践中获得灵感。

8. 充分利用各类资源,寻找解决问题的新方法。

糖尿病患者口服磺酰脲类和非磺酰脲类用药教育磺酰脲类口服降糖药属于促胰岛素分泌药,临床主要用于胰岛功能尚存的2型糖尿病且单纯饮食控制无效者。

三代:第一代:甲苯磺丁脲、氯磺丙脲;第二代:格列本脲、格列吡嗪,作用可增加数十至上百倍;第三代:格列美脲、格列齐特,不仅可降血糖,且能改变血小板功能,对糖尿病患者容易凝血和有血管栓塞倾向的问题可能有益。

药理作用:1、降血糖:该类药降低正常人血糖,对胰岛功能尚存的病人有效,但对1型糖尿病病人及切除胰腺的动物则无作用。

机制是:1)刺激胰岛B细胞释放胰岛素。

作用于B细胞膜上的ATP敏感的钾离子通道,促进钙离子内流及细胞内钙离子浓度增高,刺激含有胰岛素的颗粒外移和胰岛素释放,使血糖下降。

2)降低血清糖原水平。

3)增加胰岛素与靶组织的结合能力。

2、对水排泄的影响:格列本脲、氯磺丙脲有抗利尿作用,但不降低肾小球滤过率,而是促进ADH 分泌和增强其作用的结果,可用于尿崩症。

3、对凝血功能的影响:这是第三代磺酰脲类的特点,能使血小板粘附力减弱,刺激纤溶酶原的合成。

体内过程:磺酰脲类降糖药在胃肠道吸收迅速而完全,与血浆蛋白结合率高,多数药物在肝内氧化成羟基化化合物,并迅速从尿中排出。

甲苯磺丁脲口服后3~5h 达峰值,t1/2约8h作用维持6~12h,每日给药三次;氯磺丙脲t1/2长约36h,部分以原形由肾小管分泌排出,排泄缓慢,每天只需给药一次;格列本脲口服后2~6h 血浆浓度达高峰,作用维持15h,每天用药1~2次;格列吡嗪口服后1~2h达峰浓度,t1/2约2~4h,作用维持6~10h,灭活及排泄快,较少发生低血糖;格列齐特吸收速度因人而异,t1/2约为10h,95%在肝内代谢,5%原形自尿排泄;格列喹酮作用时间维持8h,5%经肾脏排泄;格列美脲与受体结合及解离的速度皆较格列本脲快,较少引起较重的低血糖。

本品口服后较迅速而完全吸收,空腹或进食时对吸收无明显影响,达峰时间为2~3h,血浆半衰期约为5~8h,作用持续24h,每天只需给药一次。

磺酰脲类降血糖药有哪些文章目录*一、磺酰脲类降血糖药有哪些*二、降血糖的食物有哪些*三、高血糖的危害有哪些磺酰脲类降血糖药有哪些1、磺酰脲类降血糖药有哪些磺脲类降糖药主要是通过增强内源性胰岛素的分泌来降低血糖,适用于二型糖尿病患者。

该类药物的第一代产品有甲苯磺丁脲、氯磺丙脲、妥拉磺脲、醋酸已脲等;第二代产品有格列吡嗪、格列齐特、格列本脲、格列美脲、格列喹酮等。

如今,大部分第一代磺酰脲类降糖药已退出市场,只有甲苯磺丁脲的销售状况尚可,第二代产品市场表现非常活跃。

2、降糖药物的特殊不良反应2.1、磺酰脲类:代谢和营养障碍、精神紊乱以及胃肠道反应。

格列齐特尚可导致低血糖性偏瘫、刷牙后出血,使用维生素C和K、止血药物等无效。

2.2、双胍类:主要是胃肠道反应,肝肾功能受损以及乳酸酸中毒。

老年患者、心肺肝肾功能不好及缺氧时导致乳酸性酸中毒,死亡率高达50%.少见的不良反应可见频发室性早搏、致严重腹泻。

2.3、噻唑烷二酮类:加重心力衰竭,体重增加、水肿、脑卒中和肾衰并发症。

引起肝功能损害,罗格列酮可起严重肝损害,轻、中度贫血。

2.4、α-葡萄糖苷酶抑制剂:主要是胃肠系统紊乱,阿卡波糖偶可导致严重头昏、头痛、全身不适。

3、磺酰脲类降糖药的主要适应证3.1、中年以上起病的2型糖尿病,经3个月以上的饮食治疗或再加运动治疗未能满意控制的高血糖病病人。

3.2、2型糖尿病病人每日仅需胰岛素40U以下,在病人不愿续用胰岛素时可试用磺酰脲类药物替代,剂量需视病情而定。

3.3、40岁以上起病的2型糖尿病病人,病程5年以内,从来采用胰岛素治疗,体重正常或肥胖者也可选用磺酰脲类药物或与双胍类药物联合应用。

3.4、与胰岛素联合治疗以增强其疗效,减少胰岛素用量。

降血糖的食物有哪些1、黏滑类蔬菜:抑制餐后血糖上升山药中的黏滑成分也是由黏蛋白形成的。

黏蛋白能包裹肠内的其他食物,使糖分被缓慢地吸收。

这一作用能抑制饭后血糖急剧上升,同时也可以避免胰岛素分泌过剩,使血糖得到较好调控。

磺酰脲类及格列奈类降糖药物的循证医学第二军医大学附属长海医院内分泌科吴鸿思考用于低血糖发生风险较高者的药物?可用于肾功能不全患者的药物? 格列美脲与磺脲类受体几亚单位结合? 格列奈类药物的作用? VADT、ACCORD、ADVANCE研究结果提示不应忽视什么? 老年糖尿病不应推荐的药物?哪个药物属于第三代磺脲类药物? 格列美脲最大剂量是多少可降低糖化血红蛋白?磺脲类和格列奈类药物概述一磺酰尿类的药物的发展史导读:三代的磺脲类药物由于它的分子结构有一些差别,导致了降糖疗效以及不良反应的差异,怎样在临床上安全使用磺脲类的药物呢?1 1955 年,磺酰脲(sulphonylurea, SU)类降糖药问世对氨苯磺酰丁脲(carbutamide),但由于其毒性作用大而被淘汰。

2 1956年,第一代的SU 类口服降糖药——甲苯磺丁脲、氯磺丙脲) 。

3 1966年第二代:格列本脲、格列齐特、格列喹酮、格列吡嗪等新剂型。

4 第三代1997年,被称为新一代磺脲类降糖药的格列美脲研制。

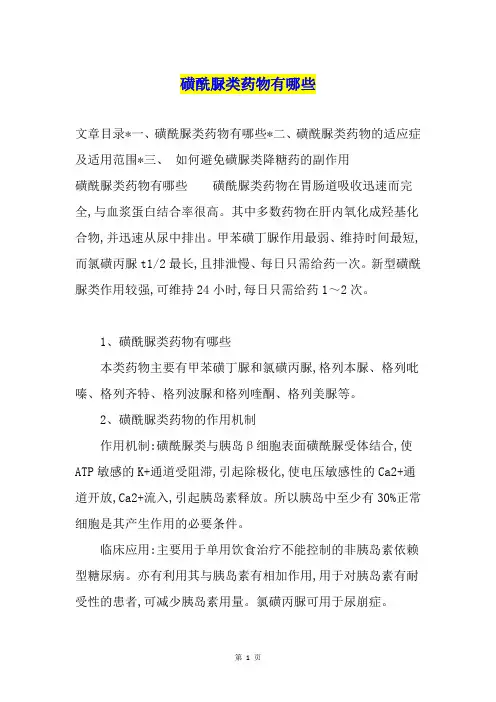

二磺酰脲类降糖药物的结构差异1、磺脲类的药物包括甲磺丁脲,格列丙嗪,格列苯脲,格列美脲这几类的药物,它有一个共同的结构是具有磺酰脲基团,另外它还有一个苯甲酰基团,在这些结构中有一些微小的分子差异,导致了它可以与受体的结合或解离,在临床上也可以观察到降糖的疗效及不良反应有显著性的差异,这主要是三代磺脲类药物之间在结构上的变异,其次还有一个机制上的变异。

我们以第三代的磺脲类的药物格列美脲为例来看一下结合的机制上有什么样的差别。

第三代的磺脲类药物磺脲类受体的结合与传统的磺脲类药物不同,它结合的部位是磺脲类受体的65kd亚单位,而传统的磺脲类药物它是在140kd亚单位来结合的,这个65kd的亚单位由于分子量比较小,就导致了格列美脲与磺脲类受体结合的速度比较快,同时它也可以迅速的解离,这一点就适应了我们在降糖上需要的快速降糖以及减少低血糖发生的作用。

磺酰脲类药物有哪些文章目录*一、磺酰脲类药物有哪些*二、磺酰脲类药物的适应症及适用范围*三、如何避免磺脲类降糖药的副作用磺酰脲类药物有哪些磺酰脲类药物在胃肠道吸收迅速而完全,与血浆蛋白结合率很高。

其中多数药物在肝内氧化成羟基化合物,并迅速从尿中排出。

甲苯磺丁脲作用最弱、维持时间最短,而氯磺丙脲t1/2最长,且排泄慢、每日只需给药一次。

新型磺酰脲类作用较强,可维持24小时,每日只需给药1~2次。

1、磺酰脲类药物有哪些本类药物主要有甲苯磺丁脲和氯磺丙脲,格列本脲、格列吡嗪、格列齐特、格列波脲和格列喹酮、格列美脲等。

2、磺酰脲类药物的作用机制作用机制:磺酰脲类与胰岛β细胞表面磺酰脲受体结合,使ATP敏感的K+通道受阻滞,引起除极化,使电压敏感性的Ca2+通道开放,Ca2+流入,引起胰岛素释放。

所以胰岛中至少有30%正常细胞是其产生作用的必要条件。

临床应用:主要用于单用饮食治疗不能控制的非胰岛素依赖型糖尿病。

亦有利用其与胰岛素有相加作用,用于对胰岛素有耐受性的患者,可减少胰岛素用量。

氯磺丙脲可用于尿崩症。

3、哪些病人不适合服用磺脲类降糖药采用饮食控制和运动疗法能取得满意疗效者。

胰岛素依赖型糖尿病病人必须使用胰岛素治疗,单纯口服磺脲类降糖药不能有效控制血糖。

因为磺脲类降糖药主要在肝脏代谢,所以肝肾功能严重不良者,不宜服用黄脲类降糖药。

磺脲类药物由于能刺激胰岛素分泌,增加病人食欲,故对于糖尿病合并肥胖的病人,最好不要单独使用。

这时可选择双胍类降糖药。

病人在严重感染、大手术、妊娠、分娩以及合并酮症酸中毒、乳酸酸中毒、高渗性昏迷等情况下,不宜使用磺脲类药,应改用胰岛素治疗。

磺酰脲类药物的适应症及适用范围并非所有的糖尿病病人都适合使用磺酰脲类口服降糖药,其主要适应证有:中年以上起病的2型糖尿病,经3个月以上的饮食治疗或再加运动治疗未能满意控制的高血糖病病人;2型糖尿病病人每日仅需胰岛素40U以下,在病人不愿续用胰岛素时可试用磺酰脲类药物替代,剂量需视病情而定;40岁以上起病的2型糖尿病病人,病程5年以内,从来采用胰岛素治疗,体重正常或肥胖者也可选用磺酰脲类药物或与双胍类药物联合应用;与胰岛素联合治疗以增强其疗效,减少胰岛素用量。

抗生素1.抗生素按化学结构可分为哪几大类?各举一例药物。

(1)β-内酰胺抗生素:青霉素,氨苄西林,阿莫西林(2)四环素类抗生素:四环素(3)氨基糖苷类抗生素:阿米卡星,庆大霉素(4)大环内酯类抗生素:红霉素,罗红霉素,阿奇霉素(5)其他:氯霉素2.简述青霉素对酸、碱、酶的不稳定性,试以反应式表示。

(1)在强酸条件下或氯化高汞的作用下,β-内酰胺环发生裂解,生成青霉酸,青霉酸与水生成青霉醛酸,青霉醛酸不稳定,释放出二氧化碳,生成青霉醛。

另一途径为青霉酸脱二氧化碳生成青霉噻唑酸,在分解为D-青霉胺和青霉醛。

在弱酸(pH=4)的室温条件下,侧链上羰基氧原子上的孤对电子作为亲核试剂进攻β-内酰胺环,再经重排生成青霉二酸,青霉二酸可进一步分解生成青霉胺和青霉醛。

(2)在碱性条件下,碱性基团向β-内酰胺环进攻,生成青霉酸,青霉酸加热时易失去二氧化碳,生成青霉噻唑酸,遇氯化高汞青霉噻唑酸进一步分解生成青霉胺和青霉醛。

(3)在β-内酰胺酶的作用下,酶中亲核性基团向β-内酰胺环进攻,生成青霉酸(青霉酸加热时易失去二氧化碳,生成青霉噻唑酸,遇氯化高汞青霉噻唑酸进一步分解生成青霉胺和青霉醛)。

3.简述寻找耐酸、耐酶、广谱青霉素的研究方法。

(1)耐酸青霉素的设计原理:天然青霉素V的6位酰胺侧链上连有吸电子基,可阻碍电子转移,避免分子内重排,增加了对酸的稳定性。

为寻找耐酸青霉素提供了基本思想,即在6位酰胺基的α位引入O、N、X等电负性原子,从而合成了一系列耐酸的青霉素。

(2)耐酶青霉素的设计原理:通过改变6位侧链,引入立体障碍大的基团,可以阻止青霉素和β-内酰胺酶的活性中心作用,同时可以限制侧链和酰胺C=O之间的单键旋转,迫使青霉素分子变成一种与酶活性中心不易适应的构型,降低了青霉素与酶活性中心作用的适应性,从而保护了分子中的β-内酰胺环。

(3)广谱青霉素的设计原理:对G+菌的作用低于青霉素G,但对G-菌却显示较强的抑制作用。

摘要 (1)关键词 (1)1.引言 (2)2. 实验部分 (4)2.1材料与方法 (4)2.1.1.实验仪器 (4)2.1.2 实验药品 (4)2.2 实验原理及方法 (5)2.2.1 苯磺酰胺钠盐的制备 (5)2.2.2 对甲基磺酰胺钠盐的制备 (5)2.2.3 对氯磺酰胺钠盐的制备 (6)2.2.4 苯磺酰硫脲的合成 (6)2.2.5 对甲基苯磺酰硫脲的合成 (6)2.2.6 对氯磺酰硫脲的合成 (6)2.2.7 磺酰脲的无溶剂合成 (7)3. 结果与讨论 (7)4. 结论 (7)5. 参考文献 (7)致谢...................................................... 错误!未定义书签。

磺酰脲类化合物的无溶剂合成杨悦聊(塔里木大学生命科学学院新疆阿拉尔843300)摘要磺酰脲类化合物在医药和农药上都具有广泛的生物活性。

近年来,磺酰脲类化合物是个研究热点。

本论文针对此类化合物合成方法的国内外研究现状及其存在的不足,通过无溶剂合成磺酰脲类化合物的研究,采用简单操作的合成方法,考察不同反应物,在不同反应条件下对产物产率的影响,获取最佳合成条件,达到绿色洁净合成的目的。

本课题的深入研究将有助于产品生产工艺的改进,对节约成本,保护环境等,具有重大的理论意义和学术价值。

关键词磺酰脲类、无溶剂合成、除草剂、抗肿瘤、绿色无毒The solvent-free synthesis of sulfonylurea compoundsYangyueliao(College of Life Sciences, Tarim University, Alar XinJiang 843300) Abstract: Sulfonylurea compounds in medicine and pesticide has a wide range of biological activity. In recent years, the sulfonylurea compounds is a hot research topic. This paper aiming at this kind of compound synthesis domestic and foreign research present situation and the existence insufficiency, through solvent-free synthesis sulfonylurea compounds synthesis research, using pure simple and easy, small pollution, goals, different reactants, under different reaction conditions on product yield, the effect of obtaining optimum synthesis condition, achieve the goal of green clean synthesis. This topic research will help to improve the production process of products, for cost saving, environmental protection and so on, is of great theoretical significance and academic value。

第十二章降血糖药、骨质疏松治疗药物及利尿药Hypoglycemic Drugs,Osteoporosis Drugsand Diuretics概述糖尿病是一种常见病。

它是以血糖增高为特征的代谢紊乱性内分泌疾病,可出现“三多一少”(多尿、多饮、多食、体重减少出现疲乏和消瘦)等症状,严重时可发生酮症酸中毒,并能诱发多种并发症。

降血糖药通过减少机体对糖的摄取或加快糖代谢,从而使血糖下降。

Ⅰ型糖尿病多发生于青少年,病人胰岛素分泌缺乏,必须依赖胰岛素治疗维持生命。

Ⅱ型糖尿病多见于中、老年人,其胰岛素的分泌量并不低甚至还偏高,主要病因是机体对胰岛素不敏感(即胰岛素抵抗)。

胰岛素抵抗是指体内组织对胰岛素的敏感性降低,外周组织如肌肉、脂肪对胰岛素促进葡萄糖摄取的作用发生了抵抗。

胰岛素是由人体胰腺β细胞分泌的身体内惟一的降血糖激素。

糖尿病目前不能根治,但可以良好的控制。

如果在医师的指导下,正确运用好现在的三类基本疗法,包括饮食、运动、降糖药物的综合疗法,而进行终生治疗,绝大多数患者可以同正常人一样生活和工作。

降糖药胰岛素类:胰岛素等口服降糖药磺酰脲类:甲苯磺丁脲格列本脲等双胍类:二甲双胍等α-葡萄糖苷酶抑制剂:阿卡波糖等促进胰岛素分泌剂:瑞格列奈等噻唑烷二酮类胰岛素增敏剂:吡格列酮、罗格列酮等分类第一节降血糖药物Hypoglycemic Drugs糖尿病胰岛素依赖型(Ⅰ型)—胰岛素及其类似物非胰岛素依赖型(Ⅱ型)胰岛素分泌促进剂胰岛素增敏剂α-葡萄糖苷酶抑制剂一、胰岛素及其类似物胰岛素是胰脏β-细胞分泌的一种肽类激素,是治疗Ⅰ型糖尿病的有效药物。

Glu-Val-Ile-Gly-HGln-Cys-Cys-Thr-Ser-Ile-Cys-Ser-Leu-Tyr-Gln-Leu-Glu-Asn-Tyr-Cys-Asn-OH Gln-His-Leu-Cys-Gly-Ser-His-Leu-Val-Glu-Ala-Leu-Tyr-Leu-Val-Cys-Gly-Glu Asn-Val-Phe-H HO-Thr-Lys-Pro-Thr-Tyr-Phe-Phe-Gly-Arg A链B链人胰岛素的化学结构由51个氨基酸组成。

磺酰脲类降糖药致患者中毒救治方法及要点磺酰脲类口服降糖药是治疗非胰岛素依赖型糖尿病的常用药物,临床常用的有甲苯磺丁脲、氯磺丙脲、格列本脲、格列吡嗪、格列波脲、格列喹酮、格列齐特等。

【药理和毒理】1.本类药物能促进胰岛素的分泌,而非刺激胰岛素合成;增强胰岛细胞对刺激物的敏感性及外周作用,如肝糖原合成增多,分解减少和通过对靶组织受体的作用或受体后作用,使组织对胰岛素敏感性增强,对葡萄糖摄取增多,使血糖降低。

2.本品中毒后,除对糖代谢有严重影响外,并可损害胃、肠、肝、肾、造血系统及内分泌腺;原有心血管病者,对本品耐受性降低。

3.磺胺类药物、保泰松、双香豆素等和磺酰脲类竞争在肝内代谢,导致磺酰脲类药物在血液中的浓度增高而引起严重的血糖降低;阿司匹林可以置换本品而与血浆蛋白结合,促进后者游离,导致严重血糖降低。

【中毒症状】1.出现低血压症状,严重者可致死亡。

2.神经系统可见软弱无力、出汗、苍白、头晕、心悸,甚而出现烦躁不安、语无伦次,共济失调、精神错乱,严重者发生惊厥或昏迷。

其他可有周围神经炎及视神经炎。

3.消化系统可见胃部烧灼感、恶心、腹痛、腹泻,可引起消化性溃疡或有黑色粪便,偶致肠穿孔。

部分病人可有胆汁淤积性黄疸、肝大,偶见肝铁质沉着症。

4.过敏反应可见皮肤有麻疹样皮疹、斑丘疹、紫癜、结节性红斑、多形性红斑、红皮病,严重者出现剥脱性皮炎;血液系统可有白细胞减少,嗜酸性粒细胞增多,血小板减少,全血细胞减少,各型红细胞增多等;部分病人发生过敏性血管炎、肺部嗜酸性粒细胞浸润、畏寒、发热等。

【治疗要点】1.误用本品大剂量的病人,尽快催吐、洗胃、导泻。

2.有低血糖及低血糖昏迷的病人,立即静脉注射50%葡萄糖注射液40~60ml,并可酌情5%~10%葡萄糖注射液或生理盐水静脉滴注。

严重病人于必要时应用胰高血糖素或肾上腺素。

3.有血液及严重皮肤病变可用氢化可的松100~300mg 或地塞米松5~10mg,加入葡萄糖或生理盐水300~500ml内静脉滴注。

磺脲类降糖药瑞易宁--第二代磺脲类降糖药,起效快,耐受好,副作用药剂名称:格列吡嗪药理作用:·瑞易宁的活性成分为格列吡嗪,采用“胃肠道治疗系统”制备的控释片剂·本药是一种磺脲类口服降血糖药,通过刺激胰腺释放胰岛素,产生急性降低血糖作用 ·另一个重要作用机制是胰腺外效应,增加胰岛素敏感性并降低肝糖生成·糖尿病病人服用后,对膳食的胰岛素趋化反应增加·治疗6个月后,餐后胰岛素和C-肽反应持续增强,空腹胰岛素水平无显著增加·每天服5mg、10mg和20mg,治疗中、重度糖尿病者,统计学上可显著降低血红蛋白A1 C、空腹血糖和餐后血糖·药物疗效在年轻及老人中相似,也不受性别、种族或体重的影响·在长期试验中,瑞易宁的作用效果在81%的病人中保持至12个月,可有效地控制血糖,并且对病人的血脂蛋白无有害影响用法用量:· II型糖尿病(非胰岛素依赖型糖尿病,NIDDM)患者的初始剂量为5mg/次/日·根据血糖情况来调整剂量,最大剂量为20mg/次/日禁忌症:糖尿病酮症酸中毒者不良反应:乏力、头痛、头晕、紧张、震颤、腹泻、胃肠胀气及低血糖,但以上不良反应较少见,一般都能耐受。

注意事项:·严重胃肠道狭窄的病人慎用·肾或肝功能损害的病人须延长给药间隔·注意避免发生低血糖·发热、创伤、感染或行外科手术时,可发生血糖失控,届时应及时调整用量或临时改用胰岛素·长期用药可致药效降低,所以应定期监测血糖、尿糖、血红蛋白A1c·儿童、老年病人、妊娠和哺乳妇女慎用剂型规格:控释片:5mg/片,14片/盒格列美脲,第三代磺脲类降糖药什么是格列美脲?格列美脲属于长效磺酰脲类口服降糖药物,使用后可增加胰岛素的分泌量,一般被归为第三代磺酰脲类促胰岛素分泌剂。

此外,本药还有改善胰岛素敏感性的作用。

磺酰脲类百科名片磺酰脲类药物(sulfonylureas,SU)是应用最早、品种最多、临床应用也最广泛的口服降糖药,SU类药物有第一代和第二代之分,近年研制的格列美脲则以其用药剂量小、具有一定的改善胰岛素抵抗作用、减少胰岛素用量而被称为第三代SU类药物;除草剂品种开发始于70年代末期。

1978年Levitt等报道,绿磺隆(chlorsulfuron)以极低用量进行苗前土壤处理或苗后茎叶处理,可有效地防治麦类与亚麻田大多数杂草。

目录医疗作用除草剂其他磺酰类药品医疗作用除草剂其他磺酰类药品展开编辑本段医疗作用药物分类磺酰脲类药物(sulfonylureas,SU)是应用最早、品种最多、临床应用也最广泛的口服降糖药,SU类药物有第一代和第二代之分,近年研制的格列美脲则以其用药剂量小、具有一定的改善胰岛素抵抗作用、减少胰岛素用量而被称为第三代SU类药物。

磺酰脲类药物是那些并非很肥胖的2型糖尿病病人的一线治疗药物。

就降糖作用强度而言,第二代磺酰脲类药物是第一代的100-200倍,但所有SU类的最大活性是一样的。

虽然SU类的降糖最大活性没有区别,但各个药物又有不同的作用特点,如:格列本脲作用强度大,作用时间长,但低血糖发生率也高;格列喹酮则95%由胆汁经粪便排泄,仅5%从肾脏排泄,故较适于老年或轻度肾功能不全者;格列齐特和格列吡嗪则除了降糖作用外对糖尿病并发症有一定的防治作用。

所以临床应用时应根据患者的具体情况选择用药。

应该强调,所有磺酰脲类药物都能引起低血糖。

对于老年人和肾功能不全者,长效的磺酰脲类药物是特别危险的。

因此,对这些患者建议使用短效的磺酰脲类药物。

对有轻、中度肾功能不全者,格列喹酮更为合适。

作用机制(1)对胰岛β细胞的作用:已知SU在发挥对胰岛β细胞的作用时,必须先与β细胞表面的SU受体相结合,然后与β细胞表面的ATP敏感钾通道藕联,使此通道关闭,细胞膜去极化,从而释放胰岛素。

因此,SU能刺激β细胞释放胰岛素,从而降低血糖。

(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201610548325.2(22)申请日 2016.06.30(71)申请人 天津医药集团津康制药有限公司地址 300270 天津市滨海新区大港石化产业园区金源路236号(72)发明人 王臣 张齐 何欢欢 谢春雷 赵洪霞 孟繁静 赵婷婷 (51)Int.Cl.C07C 303/40(2006.01)C07C 311/59(2006.01)(54)发明名称一种格列本脲的合成工艺(57)摘要本发明提供了一种格列本脲原料药的合成新工艺,其以磺酰胺为起始原料,经二缩反应、复合反应、脱醇反应和精制四步,最终制备得到格列本脲产品。

该工艺具有收率高、纯度低、操作简便,适于工业化生产等优点。

权利要求书2页 说明书8页CN 106278960 A 2017.01.04C N 106278960A1.一种格列本脲原料药的合成新工艺,其特征在于,具体包括如下步骤:(1)二缩工艺:以有机溶媒为溶剂,依次投入式I所示磺酰胺和氯甲酸乙酯,然后滴加氨水,滴毕后,甩滤,滤饼酸化,得类白色式II所示脂胺;(2)复合工艺:以有机溶媒为溶剂,搅拌投入上述胺酯,加入活性炭,缓慢升温,计时保温40分钟,趁热过滤,过滤完毕,再升温至回流搅拌0.5小时,再缓慢滴加环己胺,保温反应0.5小时,然后甩滤,得式III所示复盐;(3)脱醇工艺:向甲苯中投入上述复盐,缓慢升温至110℃,在回流一段时间后,温度自行下降,此时即排放低沸物;当温度再回升至108℃时停放,这样可反复几次将低沸点放净为止,从停放低沸物开始记时,维持温度为109-110℃反应2小时;反应完毕,放冷至25℃,进行离心甩滤,得白色或类白色式IV所示格列本脲粗品;(4)精制工艺:将上述格列本脲粗品投入乙醇中,搅拌,待粗品分散开来,再缓慢加入液态碱使其全部溶解,再加活性炭,开始升温,待温度升至60℃,趁热压滤,压滤完毕,开始加液态酸析出结晶,中和完毕,降温至10℃,开始甩滤,甩滤后干燥得到格列本脲成品。

磺酰脲类药物的作用机制文章目录*一、磺酰脲类药物的作用机制*二、阿卡波糖胶囊与磺酰脲类药物合用吗*三、米格列醇片与磺酰脲类药物合用会怎样呢磺酰脲类药物的作用机制1、磺酰脲类药物的作用机制对胰岛β细胞的作用:已知SU在发挥对胰岛β细胞的作用时,必须先与β细胞表面的SU受体相结合,然后与β细胞表面的ATP敏感钾通道藕联,使此通道关闭,细胞膜去极化,从而释放胰岛素。

因此,SU能刺激β细胞释放胰岛素,从而降低血糖。

不同的SU结合的SU受体不同,如格列本脲是与140KDa受体蛋白结合,而格列美脲则是与65KDa受体蛋白结合,因而不同的SU对β细胞的作用并不完全相同。

胰外作用:SU可以促进肝糖原合成,减少肝糖的产生,并能减缓肝脏葡萄糖向血液中的释放速率。

同时,SU可使周围组织对葡萄糖的摄取、利用增加,并可增加细胞膜上胰岛素受体的数量,从而使机体的胰岛素敏感性增加。

2、什么是磺酰脲类药物磺酰脲类药物(sulfonylureas,SU)是应用最早、品种最多、临床应用也最广泛的口服降糖药,SU类药物有第一代和第二代之分,近年研制的格列美脲则以其用药剂量小、具有一定的改善胰岛素抵抗作用、减少胰岛素用量而被称为第三代SU类药物。

3、磺酰脲类和其他药物合用的效果磺酰脲类和其他药物合用可增加低血糖发生率,抑制SU由尿中排泄,如治疗痛风的丙磺舒、别嘌醇。

延缓SU的代谢,如酒精、H2受体阻滞剂( 西咪替丁、雷尼替丁)、氯霉素、抗真菌药咪康唑、抗凝药(华法林钠)。

SU与华法林钠合用时,开始二者血浆浓度皆升高,以后二者血浆浓度皆降低,应按情况合理调整两个药的用量。

促使与血浆白蛋白结合的SU分离出来,如水杨酸盐(阿司匹林、吲哚美辛)、贝特类降脂药。

阿卡波糖胶囊与磺酰脲类药物合用吗1、据文献报道,对健康志愿者口服放射性标记的阿卡波糖0.2g的药物动力学的研究表明:口服阿卡波糖后,有1-2%的活性抑制剂经肠道吸收,加上被吸收的经消化酶和肠道细菌分解的产物,共占服药剂量的35%。