非小细胞肺癌靶向药介绍(2015-6-1)

- 格式:xls

- 大小:5.81 MB

- 文档页数:18

非小细胞肺癌分子靶向药物靶点治疗摘要] 肺癌是全球范围内对人类健康威胁最大的肿瘤之一, 分子靶向治疗是肺癌治疗领域的重大突破。

本文旨在回顾并总结各分子靶向药物治疗所针对不同靶点。

[关键词] 非小细胞肺癌; 分子靶向药物;靶点;治疗原发性支气管肺癌(简称肺癌)是当今世界最常见的恶性肿瘤之一,确诊时多属中晚期,为全球癌症死亡的首位。

肺癌的分类中非小细胞肺癌占全部肺癌的80~85%[1]。

分子靶向治疗就是一种新的治疗方法,是以肿瘤细胞过度表达的某些标志性分子为靶点,选择针对性阻断剂,有效干预受该分子调控、并与肿瘤发生密切相关的信号转导通路,从而达到抑制肿瘤生长、进展及转移的效果。

1表皮生长因子受体表皮生长因子受体属 I 型受体酪氨酸激酶家族,在多种恶性肿瘤细胞中高表达。

1.1 抗 EGFR 单克隆抗体西妥昔单抗是一种人鼠嵌合型单克隆抗体,可以高度特异地与表皮生长因子受体(EGFR)结合,抑制由内源性配体引起的EGFR活化,使细胞生长周期障碍,即G1期停止,细胞增殖减少,细胞凋亡增加,血管生成减少,侵袭力、转移能力降低。

该药是率先获得证实与化疗联合用于晚期NSCLC的一线治疗,能显著延长患者总生存期的针对EGFR的靶向治疗药物。

曲妥珠单抗是人源化的抗Her -2单克隆抗体制剂,肿瘤细胞的Her-2具有高度亲和力,呈高度特异性结合,曲妥珠单抗联合应用细胞毒药物治疗NSCLC的小样本研究已证明有效。

1.2 EGFR酪氨酸激酶抑制剂EGFR- TKI 主要为小分子喹啉类化合物,能够与细胞内酪氨酸激酶结构域上ATP位点竞争性结合,可逆性、选择性抑制EGFR相关的酪氨酸激酶活性及细胞内磷酸化过程,进而抑制EGFR下游的信号转导,从而阻断EGFR诱导的体外瘤肿细胞的生长,加速细胞凋亡,拮抗血管生成,抑制肿瘤转移,阻断肿瘤生长。

1.2.1 易瑞沙是一种口服选择表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂,为首个用于临床的靶向EGFR的TKI,目前批准适应证为NSCLC治疗。

非小细胞肺癌靶向治疗1.厄洛替尼(特罗凯)是表皮生长因子受体(EGFR)的小分子酪氨酸激酶抑制剂(TKI),能抑制与表皮生长因子受体(EGFR)相关的细胞内酪氨酸激酶的磷酸化。

厄洛替尼通过与ATP竞争结合受体酪氨酸激酶的催化区抑制该信号通路,从而达到抑制癌细胞增殖目的。

2004年经美国FDA批准用于铂类化疗失败患者的晚期NSCLC患者,NCCN已将厄洛替尼用于一线治疗EGFR阳性的NSCLC。

⏹可试用于两个或两个以上化疗方案失败的局部晚期或转移的非小细胞肺癌的三线治疗.⏹厄洛替尼单药用于非小细胞肺癌的推荐剂量为150mg/日,至少在进食前1小时或进食后2小时服用。

2.克唑替尼(Crizotinib)是一种小分子ATP 竞争性抑制剂,对ALK 和c-Met /肝细胞生长因子受体( HGFR) 以及它们的致癌变异体具有选择性抑制作用。

可以抑制ALK 磷酸化及抑制细胞内信号传导,从而导致细胞分裂停止于G1 ~S 期,促进ALK 阳性表达的NSCLC 等肿瘤细胞凋亡。

用RACE-coupled PCR 分析103 例中国NSCLC 标本,ALK 融合基因总阳性率11. 6%,腺癌患者中阳性率16. 13%,不吸烟者中阳性率19. 23%,吸烟者中阳性率3. 9%。

EML4-ALK 融合基因在中国NSCLC 患者中阳性率较高,特别是在无EGFR /KRAS 基因突变的腺癌人群中。

ALK阳性的非小细胞肺癌晚期的推荐剂量是250mg bid;早晚确定时间各服1粒,一天剂量为500mg,口服。

3.贝伐单抗(bevacizumab):是一种重组人源化抗VEGF(血管内皮生长因子)单克隆抗体,防止其与内皮细胞表面的受体(VEGFR)结合阻碍VEGF生物活性形式的产生,进而抑制肿瘤血管生成。

可用于肺癌、乳腺癌、肾癌、胰腺癌、胃癌等的治疗。

2006年10月,新增适应症非小细胞肺癌.⏹推荐剂量为5mg/Kg,每2周静脉注射一次直至疾病进展。

吉非替尼治疗非小细胞肺癌吉非替尼是一种口服化疗药物,主要用于治疗非小细胞肺癌(NSCLC),这是一种常见的恶性肿瘤。

临床研究表明,吉非替尼可以延长非小细胞肺癌患者的生存期和缓解患者的症状,成为非小细胞肺癌治疗的重要药物之一。

非小细胞肺癌是一种肺癌类型,占据了所有肺癌患者的大部分。

它主要是由上皮细胞的癌变引起的,通常由长期吸烟、空气污染等因素引起。

NSCLC的症状主要包括咳嗽、咳痰、呼吸急促、喉咙痛、疲劳、体重减轻等。

早期的NSCLC通常无症状,因此难以被及早发现。

一旦确诊,治疗就成为一个关键因素,它涉及到手术、放疗、化疗和靶向治疗等多种手段。

吉非替尼就是其中一种药物,它的目的是通过破坏癌细胞的DNA分裂,从而抑制癌细胞的增殖和扩散。

吉非替尼主要作用于EGFR (表皮生长因子受体)突变的非小细胞肺癌患者,这是NSCLC患者中最常见的突变类型之一。

EGFR通常是一个促进细胞生长和繁殖的蛋白质,但在某些情况下,它会突变成为异常活跃的状态,从而导致癌细胞的异常分裂和扩散。

吉非替尼通过抑制EGFR的活性,从而抑制癌细胞的增殖和扩散。

尤其是对某些病因为EGFR突变的非小细胞肺癌患者,吉非替尼的治疗效果非常显著。

吉非替尼治疗NSCLC通常是通过口服给药的方式进行。

患者通常在医院接受治疗的前几周进行检查,以确保该药物不会对患者的肝脏和肾脏产生不良影响。

一旦确保患者没有不良反应,治疗就会立即开始。

通常,患者需要每天服用吉非替尼来治疗疾病,而治疗持续时间会根据疾病的严重程度和治疗的预期效果而异。

尽管吉非替尼的治疗效果显著,但它也存在一些副作用。

例如,患者可能会感到疲劳、恶心、呕吐、腹泻等不适。

此外,吉非替尼可能与其他药物产生交互作用,从而影响治疗效果和患者的健康状况。

因此,患者在服用吉非替尼的过程中应该遵医嘱使用,避免服用过量和忽略药物的潜在风险。

总之,吉非替尼是一种重要的非小细胞肺癌治疗药物,它通过抑制EGFR活性,从而抑制癌细胞的增殖和扩散。

【摘要】靶向性治疗是指使用药物特异性干扰参与肿瘤发生和进展的异常分子或生物学通路。

治疗非小细胞肺癌的靶向药物包括egfr家族抑制剂,血管生成抑制剂,信号传导抑制剂,凋亡诱导剂,类花生酸(eicosanoid)通路抑制剂。

获得批准上市的有gefitinib和erlotinib,但更多的在进行临床试验。

【关键词】肺肿瘤靶向性治疗gefitinib erlotinib靶向性治疗是指使用药物特异性干扰参与肿瘤发生和进展的异常分子或生物学通路。

目前有几个治疗非小细胞肺癌(nsclc)的靶向性药物获得上市,但更多的在进行临床试验。

本文将从如下几个方面论述:egfr家族抑制剂、血管生成抑制剂、信号传导抑制剂、凋亡诱导剂、类花生酸(eicosanoid)通路抑制剂。

1 egfr抑制剂1.1 erbb1(egfr)抑制剂1.1.1 抗egfr抗体cetuximab是人—鼠嵌合的抗egfr抗体,可以阻止配体与egfr细胞外区域结合。

ⅰ期试验中显示其具有很好的耐受性,常见毒性为肌痛、关节痛、中性粒细胞减少和皮疹。

ⅱ期试验中,cetuximab与卡铂+紫杉醇、或卡铂+吉西他滨联合治疗nsclc,无疾病进展时间分别为4.5个月和165天。

cetuximab+多西紫杉醇作为二线治疗,也有很好的效果和安全性,中位生存时间为7.5个月[1]。

但对于cetuximab单药治疗的效果如何,联合化疗的最佳剂量是多少?目前包括东部肿瘤协作组在内的研究机构正在进行ⅱ~ⅲ期试验。

panitumumab是人源化的egfr单克隆抗体ig2。

对晚期nsclc的使用panitumumab+紫杉醇+卡铂。

ⅱ期试验正在美国进行[2]。

1.1.2 egfr酪氨酸激酶抑制剂小分子egfr酪氨酸激酶抑制剂(tyrosine kinase inhibitors,tki)与atp可逆性竞争酪氨酸激酶的细胞内代谢区域,抑制酶的自动磷酸化和下游信号的传递。

nsclc的ⅰ期试验中,gefitinib具有很好的耐受性和抗肿瘤活性。

近年来,肺癌的发病率和死亡率均居恶性肿瘤的首位,肺癌的治疗模式和药物选择正日趋多样化。

其中靶向治疗药物具有高效、低不良反应的特点,越来越被认同并已成为研究的热点。

已有一些靶向治疗药物成功应用于肺癌临床治疗,如以针对表皮生长因子受体(epidermalgrowth factorreceptor,EG—FR)的小分子酪氨酸激酶抑制剂为代表的吉非替尼(易瑞沙)和盐酸厄洛替尼(特罗凯)与西妥昔单抗,以及针对血管内皮细胞生长因子受体(vascularen—dothelialcell growth factorreceptor,VEGFR)的贝伐珠单抗等。

西妥昔单抗是由美国Imclone系统生物制药公司(1mCloneSystemslnc.)开发的一种先后获得美国FDA批准用于治疗结直肠癌和头颈癌的人鼠嵌合型单抗。

Lynch等用西妥昔单抗与紫杉醇或多西他赛/卡铂(TC)合用对676例IIIB期(胸腔积液)或IV 期NSCLC患者进行的多中心、公开的m期临床试验,结果表明试验组和对照组的中位无进展生存期(PFS)分别为4.40和4.24个月[风险比为0.902;95%CI:0.761—1.069,P=0.2361,中位总生存期(OS)分别为9.69和8.38个月[风险比为0.890;95%CI:0.754—1.05l,P=0.169],总反应率(ORR)分别为25.7%和17.2%(P=0.007)。

其结论是西妥昔单抗与TC合用组未明显改进PFS,但明显提高了ORR。

Pirker等主持开展的一项由德国默克制药公司资助的西妥昔单抗加顺铂/长春瑞宾(vinorelbine)(n=557)与顺铂/长春瑞宾(n=568)对照的m期临床试验(1125例患者参加,随机接受6个疗程),西妥昔单抗组在治疗6个疗程后无病情发展者继续接受每周1次的西妥昔单抗治疗。

正如研究人员所预期,西妥昔单抗组中出现严重皮疹和腹泻者比单用化疗组多(分别为10%:<1%和4%:2%)。

晚期非小细胞肺癌的靶向治疗题库)综述(晚期非小细胞肺癌的靶向治疗(综述)2015-03-10 来源:丁香园作者:张波曾几何时,晚期非小细胞肺癌(NSCLC)患者只能接受化疗。

但是,其疗效已经到了一个瓶颈期,无法再进一步。

可喜的是,随着人们对分子遗传学认识的不断增强,NSCLC 被细分为各种不同的分子亚型,并由此诞生了各类分子靶向治疗药物。

靶向药的应用,明显改善了 NSCLC 患者的预后。

带有表皮生长因子受体(EGFR)突变和间变性淋巴瘤激酶(ALK)重排的肿瘤患者的一线治疗中,化疗并没有一席之地,除非该患者的“可药化驱动基因(druggabledriver oncogene)”缺失。

2015 年 2 月17 日Kumarakulasinghe 等在respirology 上发全面讨论临床相关的驱动基因突变的情布综述,况、肺腺癌和鳞癌的最新分子分型、分子靶向药物在治疗中的地位及其耐药机制。

肺癌是肿瘤世界的头号杀手。

2014年预计将 224210名新确诊的肺癌患者而其中大部分为晚NSCL在很长一段时间里人类面对晚 NSCLC只能使含铂类药的化这一招这招与最佳支持治疗相比然一定程度上增加了患者总生存期O),它的上限也仅限 20%的反应率 8-10月的中位生存期随着分子遗传学研究的不断进展人们慢慢试识别导 NSCLC的关键基因突变。

这些在于癌基因上的遗传变异能编码调控细胞增殖和存活的信号蛋白。

癌基因依赖这个概念应运而肿瘤的生存非常依赖“生,而它存在的基础,是于单一的癌基因表达”这一观点。

具体到NSCLC,其癌基因依赖特性已被证明,也因此诞生了各种特异性的分子靶向药物肺腺癌作为占 NSCLC总 50%以上大户是最常见的组织亚型这样分型的意义于,随机试验结果表明,非鳞 NSCLC使 -培美曲塞效果优于 -吉西他滨肺腺可以根据相关驱动基因突变进一步细分成更的亚群()截止目前,这些驱动基因EGFKRAHERPIK3CBRAMET基因突变ALROS1 RET基重鳞状细胞癌 NSCLC中排名第二,大约占20-30% 的病例。

102晚期非小细胞肺癌,靶向药怎么选吴林燕作者单位邻水县人民医院肿瘤科 四川 广安 638500在原发性肺癌中,可分成非小细胞肺癌和小细胞肺癌,最常见的是非小细胞肺癌,在原发性肺癌中可占80%~90%。

在非小细胞肺癌患者确诊时,大部分已经是晚期了,不能进行手术根治治疗了。

普通抗癌药物会对机体细胞无差别的攻击,在抑制肿瘤细胞的同时也会杀伤正常细胞,而出现强烈的副作用。

目前,肺癌的治疗已进入多元化时代,靶向治疗、免疫治疗、免疫联合靶向治疗、中医治疗以及免疫联合化疗治疗等方案。

肺癌治疗也已经进入个体化的治疗时代,其标志是按驱动基因为患者选择靶向药物,对于靶向药物来说,就是像靶心一般精准打击肿瘤细胞,既可减少药物副作用,抗癌效果还更好,患者更耐受。

但靶向药也存在一定的局限性,就是在靶向治疗前要明确它的驱动基因,之后针对驱动基因进行相应的靶向治疗。

那么,到底晚期非小细胞肺癌患者如何选择靶向药呢?请看下文:一、晚期非小细胞肺癌的驱动基因表皮生长因子受体(EGFR)突变:其属于肺癌患者最多的驱动基因,在亚洲肺癌患者中,该基因的突变率为35%,在不吸烟的女性中突变率为60%。

在亚裔、45岁以下、女性、肺腺癌、无吸烟史等人群中表皮生长因子受体突变率比较高。

间变性淋巴瘤激酶(ALK)重排或者融合:其属于亚洲非小细胞肺癌第二大的驱动基因,发生率仅仅小于表皮生长因子受体突变,在亚洲肺癌患者的突变率是15%左右,常见融合方式为EML4-ALK,在非小细胞肺癌中占比3%~5%。

鼠类肉瘤病毒癌基因(KRAS)突变:其突变在肺腺癌中比较常见,占比为30%~50%,在非小细胞肺癌中占比约20%,大都是12号密码子和13号密码子的突变,在存在吸烟史非亚洲肺癌中比较常见。

C-ROS原癌基因1酪氨酸激酶(ROS1)突变:在年轻的肺腺癌患者中比较常见,在非小细胞肺癌整体中的突变率并不高,占比在1%~2%,目前共鉴定出9种融合突变的形式。

特罗凯(盐酸厄洛替尼)印度药品介绍治疗晚期癌症肺癌特罗凯(盐酸厄洛替尼)是目前非小细胞肺癌最新的口服靶向治疗药物,适用于既往接受过至少一个化疗方案失败后的局部晚期或转移的非小细胞肺癌(NSCLC)。

用于两个或两个以上化疗方案失败的局部晚期或转移的非小细胞肺癌的三线治疗.商品名:特罗凯通用名:盐酸厄洛替尼片英文商品名:Tavceva英文通用名:Erlotinib HCL Tablets【成份】每片内含150mg厄洛替尼(以盐酸厄洛替尼形式存在)【性状】圆形、双凸、白色包衣片。

【规格】150mg【剂型】片剂【包装】150mg/片*30片/瓶【贮存】25℃保存,15℃~30℃之间也可接受。

【有效期】36个月【生产企业】Natco Pharma Ltd,【适应症】Tarceva用于两个或两个以上化疗方案失败的局部晚期或转移的非小细胞肺癌的三线治疗。

【禁忌症】对本品特罗凯及成份过敏者禁用【作用机制】特罗凯的作用途径与化疗不同,是一种靶向治疗药物,可特异性地针对肿瘤细胞作用,抑制肿瘤的形成和生长。

它是一种小分子化合物,可抑制人表皮生长因子受体(EGFR)的信号传导途径;是表皮生长因子(又可称HER1)信号传导通路的关键组分,在多种肿瘤细胞的形成及生长中都扮演了重要的角色。

特罗凯的通过抑制酪氨酸激酶的活性的方式来抑制肿瘤生长,酪氨酸激酶是EGFR 细胞内的重要组成部分之一。

【药代动力学】Tarceva口服后60%吸收,半衰期约36小时,主要由CYP3A4代谢清除。

口服Tarceva150mg的生物利用度约60%,4小时后达血浆峰浓度。

对591例接受单药Tarceva治疗的药代动力学分析显示,达到稳定血药浓度需7-8 天,患者的年龄、体重、性别与药物的清除速率无显著关系,吸烟可使药物清除率增加24%。

【不良反应】最常见的不良反应是皮疹和腹泻,3/4度皮疹和腹泻的发生率分别为9%和6%,皮疹的中位出现时间是8天,腹泻中位出现时间为12天。

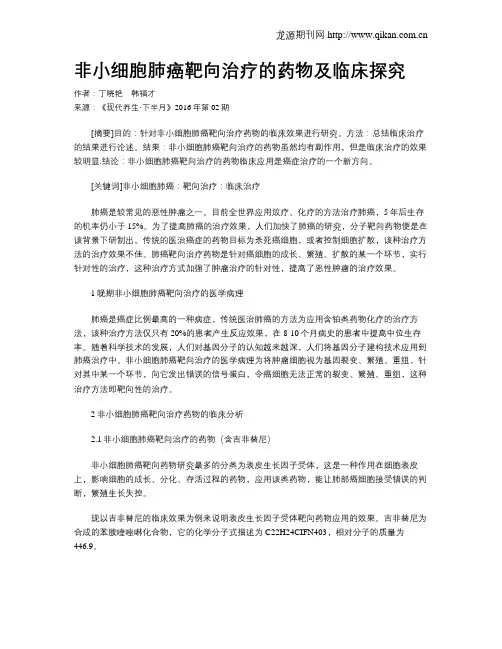

非小细胞肺癌靶向治疗的药物及临床探究作者:丁晓艳韩福才来源:《现代养生·下半月》2016年第02期[摘要]目的:针对非小细胞肺癌靶向治疗药物的临床效果进行研究。

方法:总结临床治疗的结果进行论述。

结果:非小细胞肺癌靶向治疗的药物虽然均有副作用,但是临床治疗的效果较明显.结论:非小细胞肺癌靶向治疗的药物临床应用是癌症治疗的一个新方向。

[关键词]非小细胞肺癌:靶向治疗:临床治疗肺癌是较常见的恶性肿瘤之一。

目前全世界应用放疗、化疗的方法治疗肺癌,5年后生存的机率仍小于15%。

为了提高肺癌的治疗效果,人们加快了肺癌的研究,分子靶向药物便是在该背景下研制出。

传统的医治癌症的药物目标为杀死癌细胞,或者控制细胞扩散,该种治疗方法的治疗效果不佳。

肺癌靶向治疗药物是针对癌细胞的成长、繁殖、扩散的某一个环节,实行针对性的治疗,这种治疗方式加强了肿瘤治疗的针对性,提高了恶性肿瘤的治疗效果。

1晚期非小细胞肺癌靶向治疗的医学病理肺癌是癌症比例最高的一种病症,传统医治肺癌的方法为应用含铂类药物化疗的治疗方法,该种治疗方法仅只有20%的患者产生反应效果,在8-10个月病史的患者中提高中位生存率。

随着科学技术的发展,人们对基因分子的认知越来越深,人们将基因分子建构技术应用到肺癌治疗中。

非小细胞肺癌靶向治疗的医学病理为将肿瘤细胞视为基因裂变、繁殖、重组,针对其中某一个环节,向它发出错误的信号蛋白,令癌细胞无法正常的裂变、繁殖、重组,这种治疗方法即靶向性的治疗。

2非小细胞肺癌靶向治疗药物的临床分析2.1非小细胞肺癌靶向治疗的药物(含吉非替尼)非小细胞肺癌靶向药物研究最多的分类为表皮生长因子受体,这是一种作用在细胞表皮上,影响细胞的成长、分化、存活过程的药物,应用该类药物,能让肺部癌细胞接受错误的判断,繁殖生长失控。

现以吉非替尼的临床效果为例来说明表皮生长因子受体靶向药物应用的效果。

吉非替尼为合成的苯胺喹唑啉化合物,它的化学分子式描述为C22H24CIFN403,相对分子的质量为446.9。

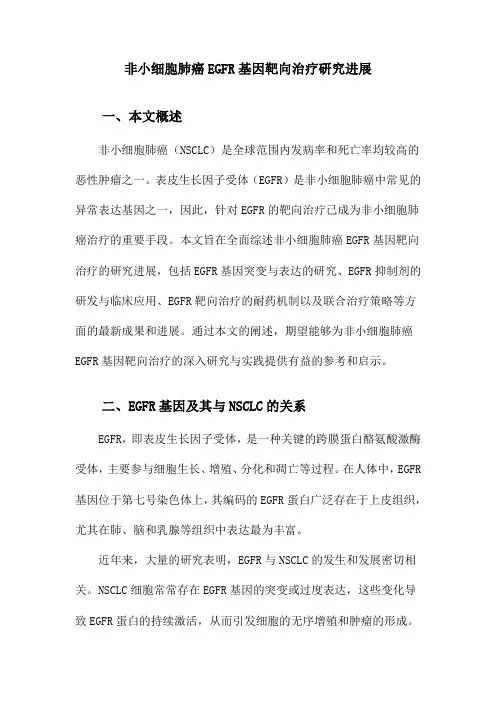

非小细胞肺癌EGFR基因靶向治疗研究进展一、本文概述非小细胞肺癌(NSCLC)是全球范围内发病率和死亡率均较高的恶性肿瘤之一。

表皮生长因子受体(EGFR)是非小细胞肺癌中常见的异常表达基因之一,因此,针对EGFR的靶向治疗已成为非小细胞肺癌治疗的重要手段。

本文旨在全面综述非小细胞肺癌EGFR基因靶向治疗的研究进展,包括EGFR基因突变与表达的研究、EGFR抑制剂的研发与临床应用、EGFR靶向治疗的耐药机制以及联合治疗策略等方面的最新成果和进展。

通过本文的阐述,期望能够为非小细胞肺癌EGFR基因靶向治疗的深入研究与实践提供有益的参考和启示。

二、EGFR基因及其与NSCLC的关系EGFR,即表皮生长因子受体,是一种关键的跨膜蛋白酪氨酸激酶受体,主要参与细胞生长、增殖、分化和凋亡等过程。

在人体中,EGFR 基因位于第七号染色体上,其编码的EGFR蛋白广泛存在于上皮组织,尤其在肺、脑和乳腺等组织中表达最为丰富。

近年来,大量的研究表明,EGFR与NSCLC的发生和发展密切相关。

NSCLC细胞常常存在EGFR基因的突变或过度表达,这些变化导致EGFR蛋白的持续激活,从而引发细胞的无序增殖和肿瘤的形成。

EGFR突变最常见的是酪氨酸激酶域的突变,这些突变能够增加EGFR 的活性,使细胞对EGFR配体的反应增强,导致细胞增殖失控。

EGFR作为NSCLC的重要治疗靶点,其靶向药物的开发和应用已经成为NSCLC治疗领域的研究热点。

目前,针对EGFR的靶向药物主要包括酪氨酸激酶抑制剂(TKIs)和单克隆抗体两大类。

这些药物通过抑制EGFR的活性或阻断其与配体的结合,从而抑制肿瘤细胞的增殖和转移,提高NSCLC患者的生存质量和生存期。

然而,尽管EGFR靶向治疗在NSCLC治疗中取得了显著的成效,但仍存在一些问题。

如部分患者对EGFR靶向药物不敏感,部分患者在初始敏感后会出现耐药性等。

这些问题的存在提示我们,对EGFR 及其与NSCLC关系的深入研究,以及新的靶向药物的研发,仍然是NSCLC治疗领域的重要任务。

非小细胞肺癌的靶向治疗非小细胞肺癌的靶向治疗是目前研究最热、也是最有成效的。

近10年来,靶向治疗无论在治疗有效率、延长患者生存时间和改善患者的生活质量上,均取得了巨大的成功。

NSCLC的靶向治疗主要分为三类:1.针对EGFR突变的酪氨酸激酶抑制剂。

2.针对ALK阳性的小分子激酶抑制剂。

3.针对血管内皮生长因子的单克隆抗体。

表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂EGFR-TKIsEGFR简介:EGFR是HER/ErbB家族重要成员,它广泛分布于人体各类组织的细胞膜上,其结构分为胞外区、跨膜区及胞内区,当EGFR受体受到相应配体的作用后,可诱导受体形成同型或者异型二聚体,引起胞外结构发生构象变化,进而激活胞内区酪氨酸激酶,使其残基磷酸化,进一步激活下游信号通路,如MARK通路及PI3K通路等,最终导致肿瘤发生一系列生物学行为,如肿瘤的发生发展、增殖、侵袭及转移等。

EGFR激酶区活化突变是EGFR-TKI的最重要的疗效预测因子,EGFR突变主要发生在18~21号外显子,其中19号外显子的缺失突变和21号外显子的L858R点突变是最常见的EGFR突变亚型,占所有突变类型的90%,称为EGFR基因的敏感突变。

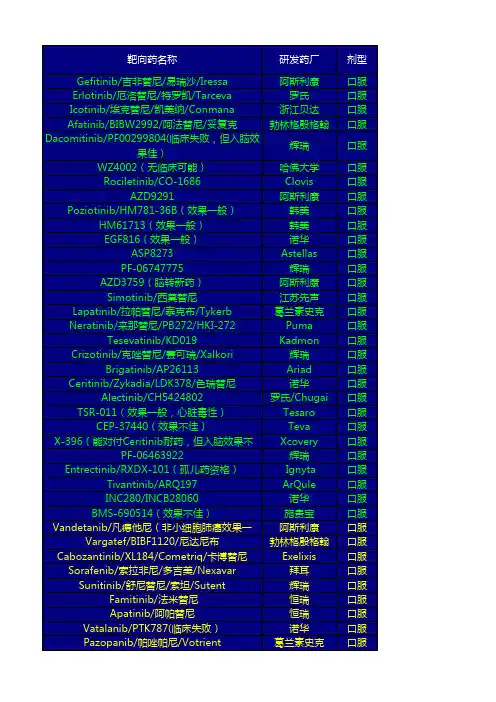

EGFR-TKIs的代表药物第一代:吉非替尼、厄洛替尼、埃可替尼第二代:阿法替尼,达克替尼第三代:AZD9291(Osimertinib,奥西替尼)、CO-1686(Rociletinib)、HM61713,EGF816、ASP8273、Avitinib 第一代药物介绍吉非替尼于2005年中国上市,厄洛替尼、埃克替尼分别于2007年、2011年在中国上市。

三种靶向药物的疗效相似,但吉非替尼皮疹的发生率较低。

IPASS研究首次证明EGFR突变状态是肺癌患者对吉非替尼疗效的强预测因子,奠定了肺癌分子靶向治疗的基石。

EGFR突变的肺癌患者接受EGFR-TKIs疗效显著优于传统化疗,一线治疗的中位PFS可达9~13个月,客观缓解率为60%~85%,且不良反应及生活质量要显著优于化疗。

抗癌药物-非小细胞肺癌靶向药简介非小细胞肺癌常用靶向药根据突变基因的不同主要有几种:EGFR-TKI、ALK抑制剂、RAS抑制剂。

下面对这几种抑制剂的代表性药物作一个简单的介绍。

1、易瑞沙(吉非替尼,Iressa)适应症:用于既往接受过化学治疗的局部晚期或转移性非小细胞肺癌的三线治疗。

(2003年,FDA在三期临床尚未完成时就启动绿色通道批准吉非替尼为晚期非小细胞肺癌的三线治疗药物,吉非替尼是第一个获准上市用于非小细胞肺癌三线治疗的分子靶向药物。

)抗癌机制:EGFR-TKI(表皮生长因子酪氨酸激酶抑制剂)临床数据:易瑞沙三期临床数据:中位生存期为5.6个月,相对安慰剂组的5.1个月,延长了0.5个月;一年存活率为27%,相对于安慰剂组的21%,提高了6%。

副作用:皮疹、腹泻、皮肤溃烂、肝功能异常、出血、呼吸困难、间质性肺炎等。

2、特罗凯(厄洛替尼,Tarceva)适应症:用于两个或两个以上化疗方案失败的局部晚期或转移的非小细胞肺癌的三线治疗。

(2004年,FDA批准;2006年,SFDA批准)抗癌机制:EGFR-TKI临床数据:TRUST临床数据,中位生存期为6.7个月,相比安慰剂组的4.7个月,延长了2个月;一年存活率为31%,相比安慰剂组的21%,提高了10%。

副作用:皮疹腹泻、食欲减退、疲乏、呼吸困难、恶心呕吐、口腔炎、结膜炎、角膜结膜炎、间质性肺炎等。

3、凯美纳(盐酸埃克替尼,Conmana)适应症:晚期非小细胞肺癌的二线治疗。

(2011年6月,SFDA核准)抗癌机制:EGFR-TKI副作用:皮疹、腹泻、转氨酶升高、恶心呕吐、食欲不振、手足综合症、肝功能异常等。

4、赛可瑞(克唑替尼,Crizotinib)适应症:间变淋巴瘤激酶(ALK)突变的非小细胞肺癌。

抗癌机制:ALK抑制剂(20例肺癌中有1例ALK呈阳性,5%)临床数据:在PROFILE1005(二期临床)研究中,来自12个国家的136例既往化疗失败的ALK阳性晚期非小细胞肺癌患者(93%的患者至少接受过2个以上化疗方案的治疗)接受克唑替尼治疗后,根据研究者评估,其ORR(整体反应率,客观缓解率)为50%,包括1例完全缓解和67例部分缓解;中位治疗时间为22周,治疗8周时达到79%的客观反应率;中位缓解持续时间为41.9周。

目前非小细胞肺癌(NSCLC)治疗策略的选择以疾病分期为基础。

早期局限性病灶可以选择手术切除,但局部进展性NSCLC患者仍需接受多学科治疗。

转移性NSCLC患者可从姑息性化疗中获益。

约有40%NSCLC患者确诊时肿瘤已转移,或者出现了局部进展,而以铂类药物为基础的联合化疗一线治疗并不能显着改善晚期NSCLC患者的预后。

而且,治疗时间的延长(>6个疗程)也只能改善无进展生存期(PFS),对总生存期(OS)影响甚微。

NSCLC二线化疗选择更局限。

随着分子生物学和细胞生物学研究的不断深入,以NSCLC细胞生长调节的分子学机制为靶点的靶向治疗药物倍受关注。

目前己报道的500多种在研分子靶向药物可用于NSCLC治疗。

西妥昔单抗:嵌合型IgG1亚型单克隆抗体西妥昔单抗(爱必妥)可与正常细胞以及多种癌细胞表面表达的表皮生长因子受体(EGFR)的细胞外结构域特异性结合,抑制肿瘤细胞的增殖,诱导细胞凋亡,减少基质金属蛋白酶和血管内皮生长因子的产生。

西妥昔单抗的Fc结构域可以与巨噬细胞和单核细胞等效应细胞上的特殊受体相结合,促使这些细胞向肿瘤组织迁移。

贝伐单抗:重组人源化单克隆IgGl抗体贝伐单抗可与血管内皮生长因子(VEGF)结合,阻断VEGF与内皮细胞表面受体(Flt-1和KDR)的结合,抑制VEGF的生物学活性。

在具有里程碑意义的E4599研究中,贝伐单抗联合PC方案突破了既往化疗的瓶颈,首次将肺癌患者的中位生存期(MST)从单纯化疗的10-3月延长到了12-3月。

随后,在Ⅲ期临床研究AVAiL和Ⅳ期临床研究SAiL和ARIES中,肺癌患者接受化疗联合贝伐单抗治疗,OS均超过1年。

其中SAiL研究中的MST达到了14.6月。

EGFR抑制剂:NSCLC中EGFR酪氨酸激酶结构域的体细胞性突变的发现是肺癌基因组学机制的重大突破,也为治疗策略的拓展奠定了基础。

这类获得性突变中约90%为19号外显子中多聚核苷酸框内缺失或858位点的单个错意突变(L858R),可使EGFR更易活化,显着增加肿瘤细胞对吉非替尼和厄洛替尼等EGFR酪氨酸激酶抑制剂(TKI)的敏感性。

随着现代生物学的研究不断深入,现代医学也在不断的发展,对于细胞分子学说也就有了全新的认识。

当然,给患者带来最大受益的在于肿瘤治疗进入全新时代。

分子靶向治疗因此诞生。

分子靶向治疗是利用具有一定特异性的载体,将药物或其他杀伤肿瘤细胞的活性物质选择性地运送到肿瘤部位,把治疗作用或药物效应尽量限定在特定的靶细胞、组织或器官内,而不影响正常细胞、组织或器官的功能,从而提高疗效、减少毒副作用的一种方法。

这里作为患者和家属来说,可能对于专业的术语不是特别的了解。

下面我们就来看看:靶向治疗,就是有针对性的瞄准一个靶位,在肿瘤分子治疗方面指的就是针对某种癌细胞,或者是针对癌细胞的某一个蛋白、某一个分子进行治疗。

他主要分为三个层次:第一层:器官靶向,针对某个器官;第二层:细胞靶向,针对某种类别的肿瘤细胞;第三层:分子靶向,它指的是针对肿瘤细胞里面的某一个蛋白家族的某部分分子,或者是指一个核苷酸的片段,或者一个基因产物进行治疗。

分子靶向治疗是近些年热门的治疗方式。

非小细胞肺癌属于肺癌的一种,它包括鳞癌、腺癌、大细胞癌,与小细胞癌相比,其癌细胞生长分裂较慢,扩散转移相对较晚。

非小细胞肺癌约占肺癌总敉的80-85% ,目前传统的治疗方法集中在化疗和手术上。

化疗这种治疗方式只是适合局部的控制非小细胞肺癌的症状,但是效果往往并不是很理想,特别是对于一些老年患者其毒副作用非常大,有相当的一部分患者根本无法承受的。

手术治疗对于早期非小细胞肺癌的患者来说,早期手术切除的治愈几率较大,但是手术治疗并非适合所有的患者,因为患者的体质、承受能力以及是否患有其他病症等都不同,所以在选择非小细胞肺癌的常用治疗方法中的手术治疗时有一定的适应症和禁忌症。

分子靶向治疗是目前针对非小细胞肺癌较为新颖的治疗方式。

但是患者和家属们需要明白的就是分子靶向治疗需要针对特定的靶点。

靶向药物的研发是以靶点为基础,所以基因检测对于非小细胞肺癌的治疗来说至关重要。

非小细胞肺癌的分子靶向药物治疗程刚【期刊名称】《中华肿瘤防治杂志》【年(卷),期】2007(14)5【摘要】肺癌是一种高发病率的肿瘤。

目前已知表皮生长因子受体(EGFR)、血管内皮生长因子(VEGF)在非小细胞肺癌中有过表达,这种存在于肿瘤组织的过表达通过下游的信号传导能导致肿瘤细胞的增生、血管的生长,凋亡受抑制。

表皮生长因子受体-酪氨酸激酶抑制剂(EGFR-TKI)通过抑制酪氨酸激酶,抗EGFR单克隆抗体通过和EGFR自身配体竞争受体及抗VEGF单克隆抗体通过和其形成复合物而阻断其信号通路的传导来达到控制肿瘤增生和发展的目的,仅有少许可耐受的不良反应。

TKI对东方人NSCLC疗效,腺癌、不吸烟和女性的疗效好可能和其EGFR基因的高突变率相关。

但其和化疗合用未显示增加化疗的效果。

抗EGFR及VEGF单克隆抗体与化疗合用均显示了一定的效果。

就非小细胞肺癌来说,靶向治疗已成为了另一种有效的全身治疗。

【总页数】4页(P387-390)【关键词】癌,非小细胞肺;靶向治疗;综述文献【作者】程刚【作者单位】卫生部北京医院肿瘤内科【正文语种】中文【中图分类】R734.2;R730.5【相关文献】1.晚期非小细胞肺癌分子靶向药物治疗的不良反应及护理 [J], 雷文婧; 梁艳茹2.晚期非小细胞肺癌分子靶向药物治疗的不良反应及护理 [J], 雷文婧; 梁艳茹3.中药联合分子靶向药物治疗晚期非小细胞肺癌降低副反应的临床效果 [J], 李文奇; 刘姣林4.分子靶向单抗类药物治疗对晚期非小细胞肺癌CA125,EGFR水平的影响 [J], 曹现星5.中药联合分子靶向药物治疗晚期非小细胞肺癌降低副反应的临床效果 [J], 李晓飞因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。