第20课 社会生活的变化教案

- 格式:doc

- 大小:74.00 KB

- 文档页数:7

半年左右的时间才能到达。

通车后,可以先乘火车到海防,再转乘轮船到上

路本身及沿线地区,而使该地区成为它的“势力范围”。

而且因争夺路权往往发展到争夺矿权。

因此,凡铁路经过地区,沿线的矿山开采权往往也属修路国

的修建和火车的开通,中国的社会经济结构、文化结构也发生了很大的变化,

在哥伦布发现美洲大陆后的一段时间里,造船业得到了迅速发展,出现了大型的商船、战舰。

但是由于科学技术的限制,当时造船的材料仍是以木材为

夕法尼亚州卡斯特。

出身于一个农场工人家庭,由于家境不济,从小就到机器年改进了蒸汽机,建成一艘新的轮船“克莱孟特号”,于1807

[学生回答]在技术性能上还有待更大的改进。

[教师引导]近代通讯和近代交通一样,都使人们的生活发生了变化。

这来,中国人的精神生活也逐渐变得丰富。

这一点上,功不可没的,首推电影和

[教师板书]照相

曝光时间过长,光线的移动变化使照片上的物体模糊不清。

随后,尼普森又进劝说,来到这里的。

从“活动画片玩具”跨进电影时代,需要解决三个基本的技术难题,一是。

2024初二历史上册《社会生活的变化》说课稿范文今天我说课的内容是《社会生活的变化》,下面我将就这个内容从以下几个方面进行阐述。

一、说教材1、《社会生活的变化》是2024年初二历史上册第三单元的内容。

这个单元主要介绍了人类社会生活从农耕社会向工业社会转变的过程,并对工业革命的影响进行了讨论。

通过学习这个内容,学生可以了解社会的变迁和进步,深入认识到工业革命对社会生活的改变。

2、教学目标根据新课程标准的要求以及教材的特点,结合学生现有的认知结构,我制定了以下三点教学目标:①认知目标:理解社会生活的变化和工业革命的意义,掌握相关的历史知识。

②能力目标:培养学生的分析问题和解决问题的能力,提高他们的历史思维能力。

③情感目标:让学生在学习中感悟社会的进步,增强他们的社会责任感。

3、教学重难点在深入研究教材的基础上,我确定了本节课的重点是:理解社会生活的变化和工业革命的影响,能够掌握相关的历史知识。

难点是:培养学生的历史思维能力,让他们能够分析问题和解决问题。

二、说教法学法为了激发学生的学习兴趣和主动参与,我采用了教法:引导探究法,让学生通过自主学习和合作交流的方式来探讨和理解社会生活的变化和工业革命的意义。

同时,学法是:启发式学习法和问题导向法,通过提出问题和引导学生思考,培养他们的历史思维能力和解决问题的能力。

三、说教学准备在教学过程中,我会使用多媒体辅助教学,结合图表、图片和视频等教学素材,帮助学生更好地理解和记忆教材内容。

同时,我还准备了一些历史文献和案例,以便让学生进行分析和讨论。

四、说教学过程根据教学目标和教学准备,我设计了如下教学环节。

环节一、引入新课我将通过提问和展示图片等方式引导学生回顾农耕社会和工业社会的特点,让他们了解社会的变化和进步。

同时,我也会提出一些问题,引导学生思考为什么会出现这样的变化以及工业革命对社会的影响是怎样的。

环节二、探究新知我将引导学生阅读教材,了解工业革命的背景和过程,同时引导他们关注工业革命对社会生活的变化和影响。

《社会生活的变化》教案(精选3篇)《社会生活的变化》教案(精选3篇)《社会生活的变化》教案篇1第二十课社会生活的变化一、创设情境,导入新课:播放上海世博会涉及到社会生活方面的图片,并伴随世博会主题曲。

教师过渡:XX年的上海世博会让我们见到了很多高科技的产品,体会到了城市确实是让我们的生活变得很美好。

那么这节课我们穿越时空隧道,来看看百年之前上海世博会的各个会馆会展出什么新鲜的事物。

二、明确目标,有的放矢:(1)知识与能力1、了解社会生活方方面面的变化;2、理解这些变化给社会带来的影响。

(2)过程与方法1、运用多媒体,展示反映社会生活变化的大量信息,增强学生的感性认识;2、采用历史情景法,使学生参与到教学过程之中,增强他们对历史的亲切感。

(3)情感态度与价值观引导学生深刻体会近代社会生活变化的层面以及其对近代进步思想的更深的探索。

三、巧设疑问,突出重点:1、中国社会出现了哪些变化?(阅读材料,理清思绪)时间:19xx年,上海召开世博会地点:上海人物:小明及其一家人家庭状况:父亲是某公司职员,家庭较富裕情景教学:场景一:小明一家人参观到中国馆中的一个分馆,这个馆是一组图片,因为实物太大,无法搬到现场。

(教师:哦,那这个馆内到底都是什么呢?,我们一起去看个究竟!)教师利用幻灯片展示图片,图片的内容是:(1)轮船的发展(2)火车的发展(3)汽车在中国的出现问题:1、请你给这个场馆起一个名字。

2、这些交通工具和以前的相比有什么不同?(突出动力的变化,是一种进步)它们在中国的出现带来的最直接的影响是什么?(引导学生回忆辛丑条约的内容回答:使帝国主义的势力延伸到火车开到的地方,加深了对中国的侵略)我们是否要拒绝铁路,以此来抵制西方的侵略?(结合郑观应的《盛世危言》分析,铁路等近代交通形式在中国的出现,早已被有识之士所认同,是时代发展的必然)3、这些交通工具是怎么出现的?(从西方传入)场景二:小明在参观英国馆时遇到了他的同学小张和他的家人,小张刚刚剪了新的小短发,穿着黑色的西服,小明的父亲向小张的父亲友好的握手并说:“张先生,你好!”两家人在英国馆门前照相留影纪念。

教学设计第20课社会生活的变化两课时学习目标1、掌握火车、轮船传入中国以及中国近代在交通方面的变化;有线电报、电话以及照相和电影的传入,新闻报纸、出版事业在中国的出现;辛亥革命后中国社会习俗的变化。

2、通过中国近代社会生活的比较使学生学会用发展的观点对历史进行纵向比较,培养学生历史思维能力和正确的历史发展观、进步观,并认识到这些深刻的变化是以中华民族沦入半殖民地半封建社会的灾难深渊为代价的,但是,中国社会生活的这些变化客观上顺应了人类社会发展的历史潮流,是一种历史的进步。

3、通过本课学习,使学生认识到工业文明的传入,它在改造着中国社会的物质文明的同时,中国社会的文化生活和社会习俗也在发生着深刻的变化。

以培养学生的社会进步观和与时俱进的革命精神。

学习重点(1)知道轮船、火车、电报、照相和电影等在中国出现的史实。

(2)以《申报》、商务印书馆等为例,了解大众传播媒体对近代社会生活的影响。

(3)了解民国以来剪发辫、易服饰、改称呼等社会习俗方面的变化。

学习难点如何在教学中加强学生对近代社会生活的认识和感受,培养学生对历史发展的进程感,形成物质决定意识,经济基础决定上层建筑的唯物史观是本课的教学难点。

学习过程自主学习(我学习,我快乐)1.19世纪以来,传入我国的近代交通工具有哪些?它们有什么特点?在当时社会产生了什么影响?2.在没有影片或光碟出现之前,如何更加客观地记录一件事或一个人的真实面目?3.对于没有亲眼看到的情况,当时的人们是如何了解的?4.分析近代大众传媒的出现对中国近代产生了什么影响5.历史诊断:(指出下列故事中出现的不可能发生的情形)1919年某天,南京的张宏(南京政府官员)要去参加一次商会代表会,家里发生了如下情形:他们家的女佣跪在地上向张宏请安:老爷,我现在就为您去取翎顶补服出行吗?合作探究学习(集体的智慧是无穷的):1.近代中国,更快捷的传递信息的方法是什么?我们应该如何看待这些新生事物?2.组织学生表演短剧《体验民主》(老盐商到南京拜见孙中山的场景),回答问题:①从短剧中看出,国民政府时,在中国还存在哪些方面未改变愚昧、落后的习俗?②在孙中山接见老盐商的过程中,老盐商体验到的“民主”都包括哪些内容?③从以上社会习俗的变化中,我们可以看出精神文明的发展趋势是什么?④通过短剧思考该如何将“民主”的观念日臻完善,并将其传承下去呢?课堂达标检测:一.选择题:1.19世纪70年代以后,一位京城的官员要与在上海的亲友取得及时联系可选择的最佳手段有()A.拍有线电报 B.写封书信 C.发无线电报 D.打长途电话2.19世纪70年代上海的人们能够获取信息、了解社会的主要传媒工具是()A.广播电台 B.因特网 C.电视 D.报纸3.你认为黄兴见到孙中山时所行的礼节,不可能的是()A.鞠躬 B.握手 C.点头 D.跪拜4.右图反映的这一现象应出现在()A.鸦片战争后 B.辛亥革命后 C.戊戌变法后 D.洋务运动后5.辛亥革命后,社会习俗的改变中,对今天中国成为世界体育强国关系最大的是()A.女子停止缠足 B、男子易服 C.废除跪拜礼 D.取消“大人”称谓6.民国初年,中国社会生活面貌发生了很大的变化,出现了不少新事物、新气象。

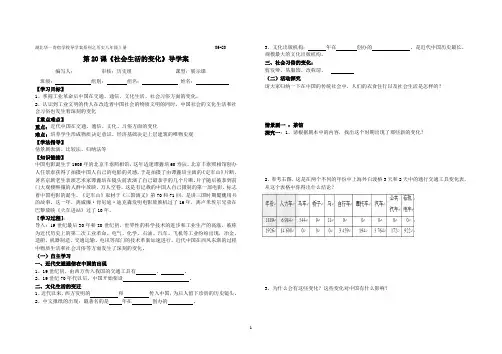

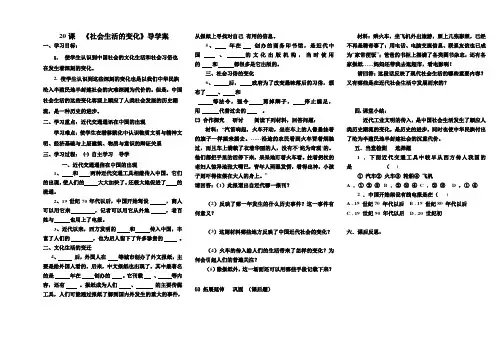

湖北华一寄宿学校导学案系列之历史八年级上册 06-20第20课《社会生活的变化》导学案编写人:审核:历史组课型:展示课班级:组别:组名:姓名:【学习目标】1、掌握工业革命后中国在交通、通信、文化生活、社会习俗方面的变化。

2、认识到工业文明的传人在改造着中国社会的物质文明的同时,中国社会的文化生活和社会习俗也发生着深刻的变化【重点难点】重点:近代中国在交通、通信、文化、习俗方面的变化难点:培养学生形成物质决定意识、经济基础决定上层建筑的唯物史观【学法指导】情景剧表演、比较法、归纳法等【知识链接】中国电影诞生于1905年的北京丰泰照相馆,这年适逢谭鑫培60寿辰。

北京丰泰照相馆创办人任景泰获得了拍摄中国人自己的电影的灵感,于是拍摄了由谭鑫培主演的《定军山》片断,著名京剧老生表演艺术家谭鑫培在镜头前表演了自己最拿手的几个片断。

片子随后被拿到前门大观楼熙攘的人群中放映,万人空巷。

这是有记载的中国人自己摄制的第一部电影,标志着中国电影的诞生。

《定军山》取材于《三国演义》第70和71回,是讲三国时期蜀魏用兵的故事。

这一年,离威廉·肯尼迪·迪克森发明电影放映机过了16年,离卢米埃尔兄弟在巴黎放映《火车进站》过了10年。

【学习过程】:导入:19世纪最后30年和20世纪初,世界性的科学技术的进步和工业生产的高涨,被称为近代历史上的第二次工业革命。

电气、化学、石油、汽车、飞机等工业纷纷出现,冶金、造船、机器制造、交通运输、电讯等部门的技术革新加速进行。

近代中国在西风东渐的过程中物质生活和社会习俗等方面发生了深刻的变化。

(一)自主学习一、近代交通通信在中国的出现1、19世纪初,由西方传入我国的交通工具有、。

2、19世纪70年代以后,中国开始架设。

二、文化生活的变迁1、近代以来,西方发明的和传入中国,为后人留下珍贵的历史镜头。

2、中文报纸的出现:最著名的是年在创办的。

3、文化出版机构:年在创办的,是近代中国历史最长、规模最大的文化出版机构。

第20课社会生活的变化(教案)审核:初二历史组时间:2015-12-9教学目标:知识与能力:掌握火车和轮船、有线电报、照相和电影、新闻报纸和出版事业等在中国的出现及辛亥革命后中国社会习俗的变化。

过程与方法:利用多媒体手段,展示近代社会生活变化的图片,增强课堂教学内容的直观性和趣味性,激发学生的学习兴趣。

通过小组合作学习培养学生的自主学习能力、小组合作意识、创新探究能力。

情感、态度、价值观:通过本课学习,使学生认识到工业文明的传入,它在改造着中国社会的物质文明的同时,中国社会的文化生活和社会习俗也在发生着深刻的变化。

以培养学生的社会进步观和与时俱进的革命精神。

教学重点、难点:教学重点:了解并体会近代西方工业社会文明促使中国社会在各领域所发生的变化:近代交通通迅的出现、文化生活的变迁、社会习俗的变化等。

教学难点:1、分析变化现象背后的原因及影响。

2、物质文明的变化是最根本的变化,是精神文明的基础。

潜移默化中渗透物质决定意识的初步的唯物史观。

教学过程:(一)导入新课【小记者采访】:采访现场老师使用哪种交通工具来到宿迁。

师:汽车、火车成为人们主要的出行工具,那么100多年前人们使用什么交通工具呢?100多年前中国人的社会生活发生了哪些新的变化呢?这些变化对中国社会产生了怎样的影响呢?让我们进入本课,共同探讨吧。

(二)讲解新课【历史重现】:播放19世纪末20世纪初人们生活片段。

【分组竞争】:将学生分成小组,根据视频并结合课本内容设计问题,请其他小组同学回答。

看看哪个组问题出得好,哪个组问题回答得好?1、现代社会交通工具有了更大的进步,在上海已经有个磁悬浮列车。

(展示磁悬浮列车图片)通过照片我们可以了解社会生活的方方面面,那么100多年前中国有照相机吗?人们的文化生活又发生了哪些变化?教师播放视频:19世纪末20世纪初人们的文化生活的变化。

【看图解意】:教师出示近代电影、报刊杂志图片,请学生介绍图片相关历史背景。

20课《社会生活的变化》导学案一、学习目标:1. 使学生认识到中国社会的文化生活和社会习俗也在发生着深刻的变化。

2. 使学生认识到这些深刻的变化也是以我们中华民族沦入半殖民地半封建社会的灾难深渊为代价的。

但是,中国社会生活的这些变化客观上顺应了人类社会发展的历史潮流,是一种历史的进步。

二、学习重点:近代交通通讯在中国的出现学习难点:使学生在潜移默化中认识物质文明与精神文明、经济基础与上层建筑、物质与意识的辩证关系三、学习过程:㈠自主学习导学一、近代交通通信在中国的出现1、和两种近代交通工具相继传入中国。

它们的出现,使人们的大大加快了。

还极大地促进了的流通。

2、19世纪70年代以后,中国开始驾设,商人可以用它来,记者可以用它从外地,老百姓与也用上了电报。

3、近代以来,西方发明的和传入中国,丰富了人们的,也为后人留下了许多珍贵的。

二、文化生活的变迁4、后,外国人在等城市创办了外文报纸,主要是给外国人看的,后来,中文报纸也出现了,其中最著名的是年在创办的。

它刊载、等内容,还有。

报纸成为人们、的主要传媒工具,人们可能通过报纸了解到国内外发生的重大的事件,从报纸上寻找对自己有用的信息。

5、年在创办的商务印书馆,是近代中国、的文化出版机构,当时使用的和都很多是它出版的。

三、社会习俗的变化6、后,政府为了改变愚昧落后的习俗,颁布了、和等法令,强令剪掉辫子,停止缠足,用代替过去的。

㈡合作探究研讨阅读下列材料,回答问题:材料:“汽笛响起,火车开动,坐在车上的人像悬挂着的旗子一样摇来摇去。

……沿途的农民看到火车冒着烟驰过,而且车上满载了衣着华丽的人,没有不…诧为奇观‟的。

他们都把手里的活停下来,呆呆地盯着火车看。

拄着拐杖的老妇人惊异地张大嘴巴,青年人两眼发愣,看得出神,小孩子则吓得依偎在大人的身上。

”请回答:(1)此报道出自近代哪一报刊?(2)反映了哪一年发生的什么历史事件?这一事件有何意义?(3)这则材料哪些地方反映了中国近代社会的变化?(4)火车的传入给人们的生活带来了怎样的变化?为何会引起人们的普遍关注?(5)除报纸外,这一场面还可以用哪些手段记载下来?㈢拓展延伸巩固(课后题)材料:乘火车,坐飞机外出旅游,照上几张彩照,已经不再是稀奇事了;用电话、电脑交流信息、联系友谊也已成为“家常便饭”;爸爸的书柜上摆满了各类图书杂志,还有各家报纸……妈妈还带我去逛超市,看电影呢!请回答:这段话反映了现代社会生活的哪些重要内容?又有哪些是在近代社会生活中发展而来的?四.课堂小结:近代工业文明的传入,是中国社会生活发生了顺应人类历史潮流的变化,是历史的进步,同时也使中华民族付出了沦为半殖民地半封建社会的沉重代价。

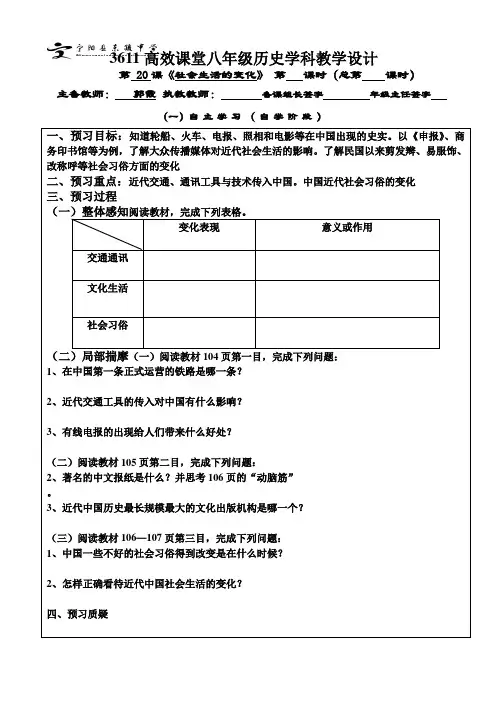

3611高效课堂八年级历史学科教学设计

第 20课《社会生活的变化》第课时(总第课时)主备教师:郭霞执教教师:备课组长签字年级主任签字

(一)自主学习(自学阶段)

(二)课堂实施(导学阶段)

(三)课堂限时作业(评学阶段)

衣食住行作为社会文化的载体,展现时代特有的精神风貌。

自鸦片战争起,西方文明挟其强大的政治、经济、军事力量,冲击着中国的传统文化和价值观,中西文化的碰撞和交汇扑面而来,新的事物和思想观念不断出现,近代中国的生活方式发生了巨大的变化。

辛亥革命对中国封建社会习俗观念的改造代表了人类社会历史文明发展变化的主流趋势,这是历史的进步。

在建设社会主义和谐社会的今天,改变社会上的不良习俗和风气,。

《社会生活的变迁》教案【内容标准】以人们衣、食、住、行、用等方面的变化为例,说明改革开放对人们生活方式所产生的影响。

【教学目标】1、知识与能力:知道建国以来城乡居民物质、文化生活的变化等知识。

培养学生认识与分析社会发展的能力。

2、过程与方法:通过教学,了解建国以来人们物质生活与生活的巨大变化,培养学生认识与分析社会发展的能力。

3、情感态度与价值观:通过了解新中国成立以来社会生活方面取得的巨大进步,使学生进一步认识社会主义制度的优越性。

【教学要点】重点:建国以来人们衣、食、住、行等方面取得巨大变化及其原因难点:建国以来物质和文化生活方面变化的原因。

【导入新课】复习上一课时重点知识。

社会生活的变迁主要体现在物质生活(衣食住行)和精神生活(文化娱乐)两方面, 1987 年的中共十三大制定了 20 世纪末进入小康社会蓝图,进入新世纪,党的十六大又进一步提出全面建设小康社会的目标,那么初步进行小康阶段的中国社会生活发生了哪些变化呢?【新课探究】一、从贫困走向小康提问:两张生活照片,改革开放前和改革开放后,请同学观看,回答:照片中的人物有什么不同?(从服饰发式、神态物质生活条件改善。

)你家居住的房屋与以前的住房有什么不同?(原来我们村都是土房,现在都是砖房,并且还有的进行室内装修。

)1.新中国初期:人民生活相当艰苦。

2.改革开放前:人民生活虽然有所改善但进展缓慢。

3.改革开放后:人民生活由脱离贫困、解决温饱到迈向小康。

讨论:最能反映人民生活水平改善的标志是生活消费结构的变化。

生活条件的改善的原因是什么。

1 )改革开放,国家经济发展,社会财富充实,家庭收入增加。

2 )勤奋劳动,具有一定的科学文化素质,爱岗敬业,现在要有认真的学习态度,努力学习科学文化知识。

二、文化生活丰富多彩1、引入提问:你主要通过什么途径了解时事新闻、国家大事?2、主要原因:随着国民经济的逐步发展,城乡居民在物质生活提高的同时,精神文化的需求也在不断增长。

《社会生活的变化》教案一、教学目标1.了解社会生活的变化对个人和社会的影响;2.掌握社会生活的主要变化和原因;3.培养学生的社会观察能力和历史思维能力。

二、教学重点1.了解社会生活的主要变化;2.分析社会变化对个人和社会产生的影响。

三、教学难点1.提升学生的历史思维能力;2.培养学生的社会观察能力。

四、教学准备1.课件:包括社会生活的变化的概述、案例分析等;2.相关资料:社会生活的变化对个人和社会的影响的案例资料;3.PPT演示。

五、教学过程1.导入(10分钟)教师通过呈现历史上一些重大的社会变革事件的图片或视频,引起学生的兴趣和思考,激发学习的欲望。

2.概述(15分钟)教师通过PPT演示的方式向学生介绍社会生活的变化的一般概述,包括社会生活的变化的内容、演变的过程和原因。

3.案例分析(30分钟)教师根据相关资料,选择一些社会生活变化的案例,结合学生的实际生活经验,进行详细分析和讨论。

例如:工业革命对农村人口流动和城市化的影响、互联网的普及对社交方式和信息获取方式的改变等。

4.总结归纳(15分钟)教师引导学生总结案例分析部分中的主要观点和结论,培养学生的社会观察能力和历史思维能力。

5.拓展延伸(15分钟)教师提供一些与社会生活的变化相关的问题,让学生根据自己的理解和思考进行讨论和思考,引导学生深入思考社会变化对个人和社会产生的影响以及应对变化的策略。

六、课堂小结通过本节课的学习,学生了解了社会生活的变化对个人和社会的影响,掌握了社会生活的主要变化和原因,培养了学生的社会观察能力和历史思维能力。

七、教学反思本节课通过案例分析的方式,让学生通过具体的例子来认识社会生活的变化对个人和社会的影响,提高了学生的学习兴趣和参与度。

但是在案例选择和讨论的过程中,可能会存在一些学生对案例的理解和关注点不一致的情况,教师需要及时引导并解决,保证教学目标的达成。

备课人:王建辉温故知新:1.《南京条约》中向英国开放的通商口岸不包括()A.广州 B.厦门 C.上海 D.重庆2.公车上书失败以后,康有为、梁启超创办的机关报是()A.《万国公报》 B.《中外纪闻》 C.《民报》 D.《新青年》3.戊戌变法中,资产阶级维新派组织强学会,它的机关报是()A.《万国公报》 B.《中外纪闻》 C.《民报》 D.《申报》4.中国同盟会创办的机关刊物是()A.《万国公报》 B.《中外纪闻》 C.《民报》 D.《新青年》学习目标:1.通过学习,学生应该掌握的基础知识:火车、轮船、有线电报、电话以及照相和电影传入中国的过程,知道新闻报纸、出版事业在中国的出现,以及辛亥革命后中国社会习俗的变化情况;2.通过学习,使学生认识到:由于西方社会工业文明的传入,中国的社会生活变得更加丰富多彩,但这些深刻的变化也是以我们中华民族沦入半殖民地半封建社会的灾难深渊为代价的;学习重点与难点:学习重点:(1)近代交通通讯在中国的出现(2)文化生活的变迁(3)社会习俗的变化学习难点:近代交通通讯在中国的出现学法指导:请同学们做一下社会调查,解放前,改革开放前普通家庭远距离通讯的主要方式是什么,现在普通家庭远距离通讯方式是什么?以50家为一组,统计改革开放后特别是现在家庭电话的装机比率,移动电话占有比率,家庭网上通讯比率。

然后比较书信、电报、电话以及移动电话各具有哪些特点和优势?这些变化说明了什么?试分析变化原因。

导入新课:鸦片战争以后,各国列强在大肆侵略中国、掠夺中国的同时,也将他们先进的文明传到了中国。

这些先进的文明对近代中国社会产生了强烈的冲击,促使中国人的物质生活、精神文化生活乃至社会习俗都发生了深刻的变化。

具体地说,中国人的社会生活发生了哪些变化呢?这一节课我们一起学习第20课:社会生活的变化。

自主学习,知识梳理:第一部分:近代“交通工具”在中国的出现指导学生阅读教材P104页的文字材料,思考下面的问题:轮船:中国人开办的第一家轮船运输公司是;铁路:1.在中国出现的第一条正式投入运营的铁路是哪一条?2.列举:近代中国修建的三条铁路。