经济地理学 第九章 农业区位论

- 格式:pdf

- 大小:1.20 MB

- 文档页数:44

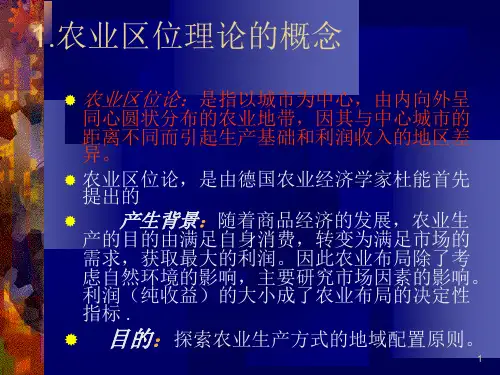

农业布局的区位理论农业区位论是由德国经济学家屠能(J.H.Thunen)于1826年在其出版的《孤立国对于农业及国民经济之关系》中首次提出的。

屠能从孤立国的假想空间出发,寻求合理的农业生产方式,探索农业生产的地域配置原则。

根据巿场距离的远近,以城市为中心,由里向外依次为自由式农业、林业、轮作式农业、谷草式农业、三圃式农业、畜牧业的同心圆结构,六个层次表现出的单位面积产量和收益由中心向外围逐渐递减,同时,农业集约化程度也由内向外逐步降低。

古典的农业区位论是采用单因子孤立化方法来研究农业圈理论的;而现代农业区位论则采用假设法,对引起土地利用和地域差异的许多自然因素如土壤、地形、气候、水文等和社会经济因素如劳动者的素质、人口密度及经济文化水平等假定为常数,然后再考虑市场距离,以此得出经济地租与市场距离的函数关系。

美国地理学家辛克莱(R.Sinclair)也认为,随着城市化进程的不断推进,都市规模不断扩张,大都市工业用地与都市边缘地带的农业用地形成激烈的竞争。

一般来讲,城巿用地往往比农业用地更能获得较高的利润,从而使得大都市周围地带的农民更愿意抛售土地。

不论是古典的农业区位论还是现代农业区位论,都对都市农业的发展起着十分重要的指导作用。

尤其是具有层次性和地带性的农业生产布局的研究对都市农业研究具有非常重要的借鉴意义。

按照区位与功能分区,都市农业使得以城市为中心的不同的区域能够结合自身情况重点发展不同的产业,从而能够高效利用都市农业资源。

我们从屠能圈层理论得到的启示是,应该在消费中心附近对易腐保鲜的农产品进行生产,这从另一个侧面诠释了农业区位对现代都市农业的指导作用。

从各地都市农业的发展状况来看,虽然不能完全照搬农业圈层理论,但发展都市型现代农业可以借鉴屠能关于农业生产布局的层次性和地带性布局,而且农村经济的发展也确实体现了农业圈层理论。

目前,围绕苏州市区和各县(市)城市的发展,根据农业地带地形地貌的特点,在地理空间上,可以考虑以城区为核心的、近郊和远郊相映的圈层布局;功能配置上,根据圈层结构,划分为休闲农业、品牌农业、高科技农业、立体化农业、信息与工业化农业、集约化和外资化农业等不同功能的递阶结构。

1、杜能农业区位理论的形成机制。

P60农产品的生产活动是以追求地租收入最大为目标的合理活动。

马车是唯一的交通工具,则运费与距离及重量成比例。

运费率因活动不同而不同。

由此,地租公式如下:R=(P-C-Kt)Q.地租收入R对某一固定产物而言,随距离市场距离的增加而减少。

有市场点(运费为0)到耕作极限点的地租收入数值连接曲线被称为地租曲线。

每种作物都有一条地租曲线,其斜率大小由运费率决定。

不易运输的农作物一般斜率比较大。

由于农产品的生产活动是以追求地租收入最大的合理活动,因此,理性农场主必然会选择地租收入最大的农作物进行生产,从而形成了杜能圈结构。

2、韦伯区位论的应用研究①运费指向论的应用按照韦伯的原料指数(原料指数=局地原料重量/产品重量)可将工业分为如下三类:原料指数大于1的工业:如钢铁业、水泥业等,在原料产地选址。

原料指数小于1的工业:如啤酒酿造业,原料指数为0.035,典型消费指向性工业。

原料指数大致等于1的工业:如石油精制工艺,其原料到产品重量几乎不变化,其布局既有原油产地(波斯湾和墨西哥湾),也有消费地大城市(纽约)。

②劳动力成本指向论的应用劳动力成本指数和劳动系数大的纺织业和精密机械零件行业的区位,是典型的劳动力成本指向性产业。

发达国家,纺织业及其他劳动密集型企业的区位动向,是由大城市向周边和农村地域发展,然后向发展中国家转移。

一般向都市周边和农村地域转移的工业大都是劳动系数高或对集聚利益要求不高,靠单纯劳动可进行生产的行业。

③集聚指向论的应用工业由分散走向集聚,再由集聚趋于分散已成为工业区位空间运动的规律。

如日本二战后,在“三湾一海”形成高度密集的重化学工业集聚带,原因有二。

一是这一集聚带接近日本国内消费地;二是这些工业的原料几乎100%依赖进口,接近原料地,使原料运费最小化。

20世纪70年代,这种集聚有所缓和,主要是地价和劳动费上升造成生产费用的增加。

“分散因子”削弱了集聚因子的作用。

经济地理学要点区位:主要指某事物占有的场所,但也含有位置,布局,分布,位置关系等方面的意义,区位是人类活动所占有的场所。

区位因子:是指影响区位主体分布的原因。

影响经济活动区位的要素:①土地②原材料③能源④资本⑤劳动力杜能农业区位理论背景:寻求企业型农业时代的合理农业生产方式目的:农业生产方式的地域配置原则杜能圈:以城市为中心,从里到外依次为1 自由式农业圈,为距离城市最近的农业地带,主要种植或生产易腐难运的作物或产品。

本圈大小由城市人口规模所决定。

2 林业圈,生产供给城市用的薪材,建筑用材,木炭等,由于重量和体积均较大,从经济性角度考虑必须在城市近处种植。

3 轮作式农业圈,没有休闲地,在所有耕地上种植农作物,以谷类(麦类)和饲料作物(马铃薯、豌豆等)的轮作为主要特色,杜能提出六区轮作;4 谷草式农业圈,为谷物,牧草休耕轮作地带,同第三圈不同的是总有一区为休闲地。

5 三圃式农业圈,此圈是距离城市最远,也是最粗放的谷作农业圈,分为三区轮作即三圃式轮作制度。

6 畜牧业圈,此圈是杜能圈的最外圈,生产谷麦作物仅用于自给,而生产牧草用于养畜,以畜产品供应城市市场。

集聚因子:促使企业为降低生产或销售成本而集中在特定场所的银子(如企业协作,相关设施共享等)分散因子:促使企业为避免集中而带来的不利而分散布局的因子(地价上升,交通拥挤等)韦伯工业区位理论的三阶段:第一阶段:运费指向论,假定不存在运费以外的成本区域差异影响工业区位的因子只有运费一个,由运费指向形成地理空间中的基本工业区位格局第二阶段:运费指向基础上的劳动力成本指向论第三阶段:运费指向和劳动力指向基础上的集聚指向论廖什市场区位论的假设条件:第一在均质的平原上,沿任何方向运输条件都相同,进行生产必要的原料充足且均等分布。

第二在平原中均等地分布着农业人口,最初他们的生产是自给自足,且消费者的行为相同。

第三在整个平原中居民都具有相同的技术知识,所有的居民都可能得到生产机会。

《农业区位》讲义一、什么是农业区位农业区位,简单来说,就是指农业生产所选定的地理位置以及该位置与周围地理环境各因素之间的相互关系。

农业生产可不是随便找个地方就能开展的,它需要综合考虑众多因素,比如气候、地形、土壤、水源、市场、交通、政策等等。

这些因素相互作用,共同影响着农业生产的类型、规模和效益。

二、影响农业区位的主要因素1、自然因素(1)气候气候是影响农业区位的重要自然因素之一。

包括光照、热量、降水、昼夜温差等方面。

光照充足的地区,有利于农作物进行光合作用,比如新疆的长绒棉,因为那里光照时间长,棉花的品质就非常好。

热量条件决定了农作物的种类和熟制。

在热带地区,可以种植一年三熟的作物;而在寒带地区,可能只能种植一些耐寒的作物。

降水的多少直接关系到农作物是否能够得到充足的水分。

像我国南方地区降水丰富,适合种植水稻;北方地区降水相对较少,就更适合种植小麦、玉米等耐旱作物。

昼夜温差大的地方,有利于农作物积累养分,提高品质,比如新疆的瓜果特别甜,就是因为昼夜温差大。

(2)地形地形的起伏、海拔高度等都会对农业生产产生影响。

平原地区地形平坦,土层深厚,便于大规模机械化作业,适合发展种植业。

山地和丘陵地区,由于地形复杂,通常适合发展林业、畜牧业或者立体农业。

(3)土壤土壤的肥力、酸碱度、质地等特性决定了适合种植的农作物种类。

比如黑土肥力高,适合种植大豆、玉米等作物;酸性的红壤则适合种植茶树等耐酸的植物。

(4)水源水源是农业生产不可或缺的条件。

靠近河流、湖泊等地,水源充足,有利于农业灌溉。

在干旱地区,有水源的地方才能发展农业。

2、社会经济因素(1)市场市场的需求决定了农业生产的类型和规模。

如果某个地区对某种农产品的需求量大,价格高,农民就会倾向于种植这种作物来获取更高的收益。

(2)交通便利的交通可以使农产品及时运输到市场,降低运输成本,提高农产品的竞争力。

(3)政策政府的政策对农业生产有着重要的引导和支持作用。

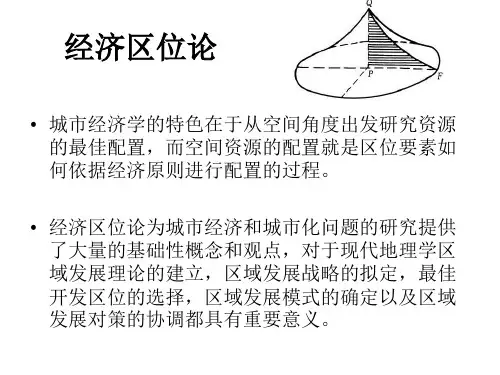

第九章现代区位研究区位理论最早是在经济学领域创立的。

19世纪初,德国农业生产方式开始由庄园式向自由式转变,提出了耕作业和畜牧业的土地合理利用以及同市场的关系问题,这就为古典区位理论的形成创造了基本的条件。

古典区位理论主要包括杜能的农业区位论和韦伯的工业区位论。

一、近代区位研究过程1873年资本主义经济危机以后,各资本主义国家之间,国内各部门之间和各企业之间的竞争越来越激烈。

由于一系列新发明的出现不仅使原有的工业部门得到发展,而且又产生了一系列的重工业部门,机器大工业的迅速发展也促进了世界航运、铁路建设和国际贸易的发展。

同时,由于技术的巨大进步,使企业的规模急剧扩大,生产和资本进一步集聚,资本主义的自由竞争也转向全世界的经济扩张,形成了商品、资本和市场的垄断。

据此,西方区位理论也从自由资本主义时代的成本学派发展为垄断资本主义时代的市场学派,区位论也由立足于单一的企业或工厂转变为立足于城市,由着眼于成本、运费最省发展为追求市场的扩大。

1924年,美国普林斯顿大学弗兰克·费特尔(Frank A. Fetter)根据成本和运费的不同假定,提出了两生产地贸易区分界线的抽象理论—“贸易区边界区位理论”(the Theory of Location of Trade Area Boundaries)1,开创了区位论市场学派的先河。

1933年瑞典经济学家俄林(Bertil Ohlin)以新古典理论作为自己的国际贸易理论基础,抛弃了古典学派以生产商品所花费的劳动来决定价值的命题,进行了区位的一般均衡研究,开辟了西方经济学区位理论的新领域—一般区位理论(General Localization Theory)的研究。

直到本世纪30年代初,一方面,由于资本主义商品经济发展和产业结构改变,社会分工、商品化和第三产业的兴起,商业服务业的市场区位成为企业生死存亡的关键;另一方面,地理学由早先主要采用类型归纳为推理方式的自然科学开始明显的人文化,尤其经济地理学领域既要运用国民经济学提出法则,又要通过地理调查树立样板,这些都促使了地理学将区位论当做一种基本理论从经济学移植过来。

农业区位分析一、引言农业是人类社会最基本、最重要的生产活动之一,是维持人类生存和发展的重要经济基础。

农业区位分析是研究农业在不同地理环境下的分布规律和因素影响的方法,对农业生产的规划和发展具有重要意义。

本文将介绍高一地理课程中关于农业区位分析的知识点。

二、农业区位农业区位是指农业在地理空间上的分布位置。

农业区位会受到自然、经济、社会和技术等因素的影响。

1. 自然因素自然因素包括气候、水文、土壤等。

气候是农业的重要自然限制因素之一。

不同的作物对气候的要求不同,如稻谷需要温暖湿润的气候,而高原地区则更适宜于牧业发展。

水文条件是农业区位的另一个重要因素,作物的生长需要充足的水源。

土壤质量也会影响农业生产的区位选择,肥沃的土壤更适合农作物生长。

2. 经济因素经济因素主要包括市场需求和交通条件。

农业生产与市场息息相关,地理位置离市场越近,农产品的销售也就越容易。

交通条件对农业区位也有影响,交通便利的地区有利于农产品的流通和销售。

3. 社会因素社会因素包括人口、劳动力和文化等。

人口密集的地区往往意味着更多的农业劳动力和更大的市场需求。

文化因素也会影响农作物的选择和农业发展的方向。

4. 技术因素技术因素包括农业技术和资源利用效率。

现代农业技术的应用可以提高农业生产的效率和品质,也会对农业区位产生影响。

资源利用效率也是农业区位分析的重要内容,比如充分利用农田水利资源可以提高农业产量。

三、农业区位分析的方法1. 区位分析法区位分析法是研究农业区位的一种主要方法,主要通过对自然、经济、社会和技术因素的分析,确定农业的最佳分布位置。

通过地理信息系统(GIS)和遥感技术等手段,可以对农业区位进行图像化、定量化的分析。

2. 实地考察法实地考察法是通过实地调查和观察,直接了解某一特定地区的农业区位特点。

通过实地考察,可以更好地把握当地的自然环境、市场需求和资源利用情况,为农业规划和发展提供依据。

3. 统计分析法统计分析法是通过对历史数据的统计和分析,推断出农业区位的发展趋势和规律。

经济地理学重点第一章:绪论“理论地理学之父”---克里斯泰勒。

19世纪80年代,欧洲地理学家葛茨具体提出了建立作为科学体系的经济地理学,标志着经济地理学从地理学分化为一门独立的学科。

17世纪中叶,地理学家瓦伦纽斯出版了商业地理教科书,这是世界上最早的商业地理专业著作之一。

经济地理学的研究对象:1、经济活动的内容。

2、经济活动区位。

3、经济活动空间组织。

4、经济活动与地理环境的关系。

经济地理学是研究经济活动区位、空间组织及其与地理环境相互关系的学科。

第二章:经济活动区位及影响因素分析经济活动一般由生产、流通和消费三个活动组成,其中生产活动是经济活动的基础。

区位:区位是人类活动所占有的场所。

区位因子:区位因子是影响区位主体分布的原因。

生产的三要素:自然投入、劳动力、资本劳动力:劳动力是劳动能力的人口。

交通网连结度:表示交通网络的发达程度,通常用贝塔指数来计算与比较。

贝塔指数为边的数量与顶点数量之比,计算公式为:β=E/V第三章:农业与工业区位理论杜能农业区位论杜能圈:以城市为中心,由里向外依次为自由式农业、林业、轮作式农业、谷草式农业、三圃式农业、畜牧业这样的同心圆结构。

通常称为杜能圈。

农业区位论的贡献农业区位论的贡献农业区位论的贡献农业区位论的贡献:1、提醒人们,在相同的自然条件下同一地区可能形成不同的农业经营方式和结构(六圈),其方向和结构调整取决于地区内的人文因素(城市)。

为农业区划奠定了理论基础。

2、运费使产生农业生产空间差异的主要因素,是经济地理研究的基本立足点。

3、农业经营方式和经营体系等空间排列法则,是影响农业区划的基本因素。

4、距市场远近不同的土地,所创造的农产品价值呈现出级差分布,为合理利用土地资源提供了重要的经济依据。

农业区位论的缺陷农业区位论的缺陷农业区位论的缺陷农业区位论的缺陷:1、片面强调运费的作用,忽略了行为等其他人文因素的影响。

2、忽略了不同规模中心城市在市场交易能力方面的差异,只考虑农业土地利用,没考虑到城市周围土地利用(逆杜能圈)。

名词解释:区位:区位原指经济活动(主要是企业)在地理空间中的位置。

现在人们所使用的区位概念实际上是指经济活动单位(包括企业和区域)在以地理空间为背景、由相关经济活动所构成的经济空间中的位置。

杜能:提出了农业区位论,著有《独立国》一书。

跨国公司:就是指具有全球性经营动机和一体化的经营战略,在多个国家拥有从事生产经营活动的分支机构,并将它们置于统一的全球性经营计划之下的大型企业。

又称国际公司或多国公司。

劳动力成本指数:劳动力成本指数是每单位重量产品支付的工资成本,这一指数越高,意味着工业迁移到廉价劳动力区位可节约大量劳动力成本,劳动力区位吸引力越大,反之越小;而区位重越大,每吨产品所需运输的重量也越大,工厂迁移增加的运输费用越高,劳动力区位的吸引力越小,反之越大。

农村工业化:农村工业化”应当是指通过工业化的生产方式(包括技术、生产组织、经营方式、工具装备,管理制度等)来改造包括传统农业在内的农村产业和经济结构,促使农村经济系统向现代化转型,最终达到城乡经济一体化上的国民经济一元化目标。

韦伯:韦伯于1909年出版了《工业区位论》,提出了他的工业区位理论。

产业集群:产业集群(cluster)是指集中于一定区域内特定产业的众多具有分工合作关系的不同规模等级的企业与其发展有关的各种机构,组织等行为主体,通过纵横交错的网络关系紧密联系在一起的空间积聚体,代表着介于市场和等级制之间的一种新的空间经济组织形式。

经济区:经济区也就是经济区域,是在一定地理空间范围内,由一组经济活动相互关联、组合而形成的经济地域单元,是一种区域经济的空间组织实体。

简答题与论述题:1经济地理学的研究对象(本书观点)1.经济活动的内容。

经济活动的内容,从产业角度观察,包括第一产业(农、林、渔业和采掘业);第二产业(制造业、供水、汽、电)等;第三产业(商贸、旅游与娱乐、仓储运输、旅馆与饮食,金融、教育、科学研究、信息业、咨询业等。

这些产业均属经济地理学研究范畴。

经济地理名词解释名词解释产业结构:生产要素在各个生产部门间的比例构成和它们之间相互依存、相互制约的联系,即一个国家或地区的劳动力、资金、各种自然资源与物质资料在国民经济部门之间的配置状况及其相互制约的方式。

极化作用:指经济活动有向某些区位条件优越的地点集聚的倾向,并在一定的地域范围内形成极核,而且这种极核一经形成就具有一定自我发展的能力。

支柱产业:在国民生产总值所占比重最大,具有稳定而广泛的资源来源产品市场的产业,往往依靠区域优势发展。

目的为国家提供更多的积累和消费提供更多的外汇收入,增强经济实力。

主导产业:在今后较长时期内需求收入弹性较大,与其他产业的关联作用强,具有较高劳动生产率的产业。

它直接我满足最终需求服务,因而附加价值高,技术水平先进,潜在的市场扩张能力强,对其他产业具有牵动作用。

经济地理位置:指某一事物与具有经济意义的其他事物,如城市,经济区,工业区,原、燃料产地,交通设施的空间关系。

它实质上即是一地理客体在国内外劳动地域分工的地位。

农业生态系统:指在一定地域内,人类利用农业生物与环境之间以及生物种群之间相互作用建立的,并按照人类的社会经济需求进行物质生产的有机整体。

农业区位论:是研究农业景观空间形态的理论。

是指以城市为中心,由内向外呈同心圆状分布的农业地带,引起与中心城市的距离不同而引起生产基础和利润收入的地区差异。

由德国经济学家杜能提出。

品位:矿产质量指标包括品位(矿石中游泳组分的单位含量)、伴生有益和有害成分以及矿石的结构特征等。

品位越低,开采利用价值越小,各项生产技术经济指标越差(贫矿);品味越高,开采利用价值越大,各项生产技术经济指标越好。

工业区:一个或几个中大型工业企业为骨干,有若干大中小型组成的工业企业群体。

1、农业区位论之前的德国主流农业理论是()。

A.合理农业论B.自营农业论C.比较优势论D.绝对优势论正确答案:A2、1826年出版的著作()系统地提出了农业区位的理论模式。

A.《经济进步的条件》B.《孤立国》C.《德国南部的中心地》D.《安全与进步的冲突》正确答案:B3、在杜能圈中,()土地利用的集约化程度最高。

A.自由农业圈B.谷草农作圈C.轮作农业圈D.畜牧圈正确答案:C4、在杜能圈中,土地利用集约化程度最低的是()。

A.自由农业圈B.林业圈C.轮作农业圈D.畜牧圈5、下列有关杜能农业区位论的理论模型中,说法不正确的是()。

A.运费是决定利润大小的唯一变量B.利润加运费是个常数C.同一种农产品的市场价格和生产成本之差是常数D.核心问题是如何提高产品价格或者降低产品成本来最大限度增加利润正确答案:D6、杜能农业区位论中的自由式农业圈的大小,是由()决定的。

A.城市面积B.城市人口规模C.自然条件D.作物种类正确答案:B7、纳瓦佛等人研究发现的以农村聚落为中心的同心圆状土地利用状态形成的法则是()。

A.地租最大化B.时间节约C.运输成本D.交通状况正确答案:B8、逆杜能圈现象主要发生在()。

A.发达国家的城市周围B.发达国家的农村地区C.发展中国家农村地区D.中国的农村地区正确答案:A9、工业区位论第一部集大成著作是()。

A.《工业区位论》B.《孤立国》C.《国富论》D.《经济空间秩序》正确答案:A10、在韦伯工业区位论中,()因素起决定性作用。

A.工资B.运费C.集聚D.原料正确答案:B11、原料指数小于1,工业最佳区位属于( )。

A.原料地指向型B.市场地指向型C.自由指向型D.以上答案都不是正确答案:B12、原料指数大于1,工业最佳区位属于( )。

A.原料地指向型B.市场地指向型C.自由指向型D.以上答案都不是正确答案:A13、下列工业基地中,()属于临海型工业布局。

A.攀枝花钢铁工业基地B.鞍山钢铁工业基地C.上海宝山钢铁工业基地D.邯郸钢铁工业基地正确答案:C14、制造工业布局,受()因素制约最为显著。

农业区位论农业区位论农业区位论诞生于19世纪初期的自由资本主义时代,其奠基人是德国经济学家冯·杜能(J.H.Von Thtinen,1783~1850)。

19世纪初期是西欧资本主义蓬勃发展的时代,而当时作为典型农业国的德国,受西欧资本主义发展的影响和市场经济的冲击,其农业进行着艰难的改革。

随着农业的发展和资本主义关系在农业中的渗透,农产品逐步商品化,进一步提出了在农业中改善经营管理和降低生产成本的问题。

在此之前,德国实行“三圃制(3一corp rotation)农法”,控制农业生产,使1/3的耕地处于休耕状态,以恢复地力。

产业革命后,这种耕作制度已经不能适应经济发展的要求。

此时,杜能的老师、农业理论家阿尔布雷希特·特尔(A.Thaer)提出要以英国为样板,实行农业经营集约化,广泛采用轮作制,以提高农业产量,增大收益。

而杜能认为,在距离市场远近不同的土地上,经营农作物的种类与集约化程度不能强求一律,不能笼统地认为农业经营集约化程度越高,农业收益就会越大。

特尔将英国的集约农业无条件地应用于德国,在对德国农业革新的同时,犯了不考虑地域空间差异的错误。

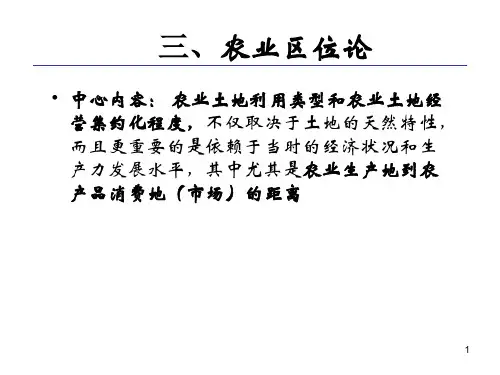

1826年,杜能在《孤立国同农业和国民经济的关系》一书中,提出了第一个实践性较强的区域经济理论——孤立国理论。

其中心内容是:农业土地利用类型和农业土地经营集约化程度,不仅取决于土地的天然特性,更重要的是依赖于当时的经济状况和生产力发展水平,其中特别取决于农业生产用地到农产品消费地(市场)的距离。

农业区位论的假设前提为了阐明距离对农业土地利用类型的影响和研究的方便,杜能采取抽象的方法,假设了这样一个与世隔绝的孤立国:(1)在一个平原中央有一个大城市,周围都是农业地带,各地的土壤质量和气候特点等自然条件完全相同,宜于植物作物生长,且各地农业经营者的能力和技术条件相同。

在这一平原之外,再没有适合耕种的土地,只有未经开垦的荒野与外界隔绝;(2)农村只与该城市发生联系,所有农产品都要以这个城市作为主要的销售市场,农村则靠该城市供给工业品;(3)在孤立国中没有可通航的河流和运河,农村与城市间的联系只靠马车一种交通工具;(4)农民农业生产的动力是以谋取最大经济收益(包括利润与地租)为目的,他们会根据市场供求关系调整经营品种;(5)市场上的农产品价格、农业劳动者工资、资本的利息都固定不变;(6)运输费用与农产品重量以及从生产地到消费市场的距离成正比,且由农业生产者自己负担。