杜能农业区位理论的应用研究

- 格式:ppt

- 大小:1.15 MB

- 文档页数:8

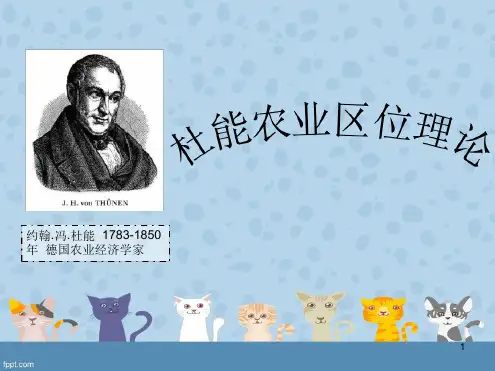

一、杜能农业区位论的背景与目的杜能(Johan Heinrich von Thunen,1783—1850)于1826年完成了《孤立国同农业和国民经济的关系》(以下简称《孤立国》)一书,奠定了农业区位理论的基础。

(一)背景:寻求企业型农业时代的合理农业生产方式杜能农业区位理论是当时德国(普鲁士)社会经济背景下的产物。

19世纪初,普鲁士进行了农业制度改革,所有的国民都可拥有动产,并可自由分割及买卖。

取缔了所有依附于土地所有者的隶属关系,农民在法律上成为自由农民,可独立支配属于自己的农场。

尽管这种农业制度改革,取消了贵族阶级的许多特权,但贵族却成为大的土地所有者,并由此成了独立的农业企业家。

同时,由于土地的自由买卖关系,在这一时期出现了大量的农业劳动者。

由农业企业家和农业劳动者构成的农业企业式经营在此时期出现,因此可以说杜能著《孤立国》的时代是企业型农业建立的时代。

那么企业型农业建立时代的合理农业生产方式又是什么呢?这是杜能试图要解答的主要问题。

(二)目的:探索农业生产方式的地域配置原则杜能著《孤立国》的时代,在普鲁士的农业领域,著名的农业学家泰尔(A .D.Thaer,1757—1828)的合理农业论占主导地位。

泰尔提出为改变普鲁士农业的落后状况,应该在普鲁士全面取代三圃式农业生产方式而改为轮作式农业生产方式。

针对上述泰尔的合理农业论,杜能的《孤立国》试图论证对于各地域而言,并非轮作式农业一定都有利这一观点。

从而提出合理经营农业的一般地域配置原则。

杜能为了弄清这一问题,从一个假想空间,即“孤立国”出发,探索合理农业生产方式的配置原则。

为了研究的需要,杜能本人从1810年起在德国梅克伦堡购置了特洛农场。

十多年的农业经营数据他都详细地记载下来,成为他用来检验自己提出的假说的数据基础。

根据农场水平的数据检验后,杜能建立起了著名的农业区位论。

二、杜能农业区位论概要(一)理论前提杜能对于其假想的“孤立国”,给定了以下六个假定条件:1.肥沃的平原中央只有一个城市;2.不存在可用于航运的河流与运河,马车是唯一的交通工具;3.土质条件一样,任何地点都可以耕作;4.距城市50英里之外是荒野,与其它地区隔绝;5.人工产品供应仅来源于中央城市,而城市的食物供给则仅来源于周围平原;6.矿山和食盐坑都在城市附近。

经济地理学试述区位理论及发展杜能农业区位论一、杜能农业区位论的背景与目的杜能(Johan Heinrich von Thunen,1783—1850)于1826年完成了《孤立国同农业和国民经济的关系》(以下简称《孤立国》)一书,奠定了农业区位理论的基础。

(一)背景:寻求企业型农业时代的合理农业生产方式杜能农业区位理论是当时德国(普鲁士)社会经济背景下的产物。

19世纪初,普鲁士进行了农业制度改革,所有的国民都可拥有动产,并可自由分割及买卖。

由于土地的自由买卖关系,在这一时期出现了大量的农业劳动者。

由农业企业家和农业劳动者构成的农业企业式经营在此时期出现,因此可以说杜能著《孤立国》的时代是企业型农业建立的时代。

(二)目的:探索农业生产方式的地域配置原则杜能著《孤立国》的时代,在普鲁士的农业领域,著名的农业学家泰尔(A.D.Thaer,1757—1828)的合理农业论占主导地位。

泰尔提出为改变普鲁士农业的落后状况,应该在普鲁士全面取代三圃式农业生产方式而改为轮作式农业生产方式。

针对上述泰尔的合理农业论,杜能的《孤立国》试图论证对于各地域而言,并非轮作式农业一定都有利这一观点。

二、杜能农业区位论概要(一)理论前提杜能对于其假想的“孤立国”,给定了以下六个假定条件:1.肥沃的平原中央只有一个城市;2.不存在可用于航运的河流与运河,马车是唯一的交通工具;3.土质条件一样,任何地点都可以耕作;4.距城市50英里之外是荒野,与其它地区隔绝;5.人工产品供应仅来源于中央城市,而城市的食物供给则仅来源于周围平原;6.矿山和食盐坑都在城市附近。

于是产生了下面两个问题:第一,在这样一种关系下,农业将呈现怎样的状态;第二,合理经营农业时,距离城市的远近将对农业产生怎样的影响。

换句话说,即为了从土地取得最大的纯收益,农场的经营随着距城市距离的增加将如何变化。

杜能考察问题的方法是“孤立化的方法”。

利用这一方法是为了排除其它要素(像土质条件,土地肥力,河流等)的干扰,而只探讨一个要素(即市场距离)的作用。

杜能农业区位论概述引言区位论是现代地理学的一个重要研究领域,其研究对象是地理区位对经济活动和发展的影响。

农业作为全球重要的经济活动之一,其区位选择对于农业发展具有至关重要的影响。

本文将以杜能农业区位论为研究对象,对其概述进行分析和讨论。

杜能农业区位论的提出杜能农业区位论是中国学者杜能在20世纪90年代提出的一个理论框架,主要研究农业区位选择的因素和农业发展的空间结构。

该理论在中国乃至国际地理学界产生了重要的影响。

杜能农业区位论的基本原理杜能农业区位论的基本原理包括以下几个方面:农业区位选择的要素杜能认为,农业区位选择受到一系列要素的制约,包括自然地理要素、人文要素和经济要素等。

自然地理要素是农业区位的基础,包括气候、土壤、地形等因素。

这些因素直接影响着农业生产的效益和可行性。

人文要素包括人口分布、基础设施和交通网络等,这些因素对于农产品销售和物流运输具有重要的影响。

经济要素包括市场需求、价格水平等,在农业区位选择中也起到关键的作用。

区位选择的决策规则杜能提出了一套区位选择的决策规则,包括成本最小化原则、利益最大化原则和风险最小化原则等。

成本最小化原则指农业生产者在选择区位时,应该尽量减少生产成本,包括土地租金、运输成本、劳动力成本等。

利益最大化原则强调农业生产者应该选择能够获得最高利润的区位。

风险最小化原则指农业生产者在选择区位时,应该尽量避免自然灾害和市场波动等风险。

农业发展的空间结构杜能认为,农业发展的空间结构受到农业区位选择的影响,不同的农业区位选择会导致不同的农业发展格局。

在农业发展的空间结构上,杜能提出了几种典型的模式。

首先是集约型模式,即集中农业资源,形成规模化的农业生产,提高生产效率。

其次是分散型模式,即将农业资源分散开来,形成小规模的农业生产,注重生态环境保护。

还有一种混合型模式,即在某些区域实行集约型农业,而在另一些区域实行分散型农业。

杜能农业区位论的研究应用杜能农业区位论在实践中得到了广泛的应用和发展。

杜能农业区位论研究方法嘿,咱今儿来聊聊杜能农业区位论研究方法。

你说这杜能农业区位论啊,就好像是给农业世界绘制了一幅神奇的地图!杜能那可是个厉害的人物,他想出的这个理论,就像是给农业布局安上了一双慧眼。

咱先来说说他怎么研究的,他把土地划分成了一块块的,就跟咱切蛋糕似的。

然后呢,考虑各种因素,比如距离市场的远近啦,运费成本啦等等。

你想想看,要是种的东西运到市场上运费太贵,那不是亏大了嘛!所以杜能就琢磨着,怎么安排农业生产才能让利益最大化。

这就好比咱过日子,得算计着怎么花钱最划算。

他还考虑了不同农作物的特性,有些农作物娇贵得很,运输起来麻烦,有些就皮实。

这就跟人一样,有的人大手大脚,有的人精打细算。

杜能就是根据这些来决定每种农作物该种在哪里。

研究这个农业区位论有啥用呢?用处可大了去了!它能指导农民们怎么种地啊!让他们知道在哪种什么最合适,不至于瞎种一气。

就好像你出门,得知道走哪条路最近最方便,对吧?而且啊,这理论还能影响到一个地区的农业发展规划呢!政府可以根据这个来合理布局农业生产,让资源得到更好的利用。

这可不是瞎吹,你看那些农业发展得好的地方,是不是都有那么点符合杜能农业区位论的影子?咱再说说这个研究方法,那可真是细致入微啊!杜能得考虑多少因素啊,一点点偏差可能结果就不一样了。

这就跟做一道复杂的数学题似的,一个数字错了,答案就全错了。

研究的时候还得结合实际情况,不能光纸上谈兵。

得去实地考察考察,看看土地啥样,交通咋样。

这就好比你买衣服,光看图片不行,还得试穿一下才知道合不合身嘛。

总之,杜能农业区位论的研究方法那是相当重要的。

它就像一盏明灯,照亮了农业发展的道路。

咱可不能小瞧了它,要好好研究研究,让咱的农业发展得越来越好。

难道不是吗?以后咱再说到农业布局,可别忘了杜能农业区位论这一法宝啊!。

云南行政学院学报2003年第1期试析杜能的区位理论在我国农村城镇化建设中的应用刘良灿(云南大学经济学院,云南昆明 650091)摘 要:杜能在经济学中作出了许多贡献,尤其是他的区位理论。

本文通过对他的区位理论的简介后,分析了其在我国农村城镇化建设中的应用和指导意义。

关键词:区位理论;农村城镇化;小城镇建设;农业生产布局中图分类号:F120 3 文献标识码:A 文章编号:1671-0681(2003)01-0120-03杜能是德国早期的资产阶级经济学家,他在其著作 孤立国同农业和国民经济的关系 (简称 孤立国 )中充分阐述了其经济思想。

他在把数学引入经济学、区位理论的创立及地租学说和工资理论方面都作出了自己独特的见解。

特别是他系统地建立了农业区位的理论模式,使他成为了现代区位理论的鼻祖。

尽管已经一百多年过去了,但他的区位理论仍然对我国当前的农村城镇化建设有着十分重要的现实指导意义。

一、杜能的区位理论简介杜能是现代西方区位理论的先驱者,其 孤立国 是第一部关于区位理论的古典名著。

他认真研究了孤立国的产生布局:不仅充分讨论了农业、林业、牧业的布局,而且考虑了工业的布局。

他根据当时德国农业和市场的关系,摸索出因地价不同而引起的农业的分布现象,创立了农业区位理论。

现简略说明一下他的孤立国布局原则及措施。

杜能认为成本和价格是孤立国确定生产布局的决定因素,而产品生产地和消费地的距离成为了孤立国生产布局的一个重要问题。

在研究布局时,杜能提出了一些假设,如孤立国只有一个城市且位于中央;农村所需产品由城市供给等。

在这些假设条件上,他主张孤立国全境的生产布局以城市为中心;运往城市反需费用大的产品安排在城市近郊生产;易于腐烂的鲜货也安排在近郊生产。

离城市越远,产品的运输费用越大,所以以城市为中心,在生产布局上形成许多有规则的、界限相当明显的同心圆境,每个境圈都有自己的主要产品,而且有自己的耕作制度。

杜能的孤立国共有六个圈,由内向外依次排列。

第3卷 第2期山西教育学院学报Vol13 No12 2000年6月Journal of ShanXi Educational College J un2000 浅谈杜能农业区位论对现代土地利用的影响石 虹 曹钢跃 摘 要:本文通过对杜能农业区位论最大贡献分析,阐明杜能农业区位论是现代土地利用方式和土地利用类型的基础。

关键词:杜能农业区位论 区位地租 土地利用威廉・配第曾经说:“劳动是财富之父,土地是财富之母”。

土地作为人们生存的空间,是人们生息、发展和进行生产活动不可缺少的物质条件和基础,是人类不能出让的生存条件。

然而,土地在一定范围和一定历史发展阶段及经济和技术水平下,人们可能利用的数量是有限的。

人类应如何充分、合理地利用土地呢?要达到这个目的,必须合理地确定土地利用方向和结构,不但要根据具体地段的地形、气侯和土壤特征、附近的水利、交通状况等等,确定哪些宜作农业或工业、水利、道路、城镇等的用地,而且更重要的是从分析土地利用的纯经济关系入手,并考虑社会效益、生态效益,来探讨土地利用最佳的空间结构。

对探讨土地利用最佳的空间结构这个问题贡献最大的是19世纪20年代德国经济学家、农业布局学的奠基人,生产区位论的鼻祖杜能。

1826年他根据多年来亲自在德国北部罗斯托克附近经营特罗农场的经验,提出了一个农业土地利用类型(即农业合理布局的理论模式,他采用农学试验中惯用的单因子抽象法(“孤立法”的方法),把从引起土地利用和农业生产类型的地域差异的许多自然因素(土壤、地形、气侯、水文、土地肥沃程度、耕作条件等)和社会经济因素(人口密度、居民劳动素养、经济文化水平、交通等)种种因素统统假定为到处一样的常数,即应予以消去的公因素;在孤立国中唯一的城市位于中央,它与周围农业地带组成一个孤立的地区,因此,把离市场远近作为一个主要因素,并且探明主要因素运动变化的规律,以及可以用来反映这种变化的模式,得出区位地租(即纯收益)与市场距离的函数关系,以此说明农民生产的动力是获得最大的区位地租,最后再确定当次要因素一一起作用时,上述模式将发生什么样的偏离,这个模式就是著名的为了阐明农产品生产地、农产品消费地的距离对土地利用类型产生的影响的“孤立国”模式,在这个理论模式中,系统地研究了围绕农产品消费中心(城市)的农业土地经营种类、经营强度以及应当如何安排土地利用的空间结构问题,初步阐明了位置级差地租的概念,认为不同地方对中心城市距离远近所带来的运费差,就决定了不同地方单一农产品的纯收益的大小,纯收益是市场距离的函数:(见图一)・・82R=m(V-E)-mrs式中:R———区位地租(区位报酬或纯利益)m———单位面积作物收获量V———产品价格E———生产成本r———单位距离的运输价格s———距离从式中和图中均可看出:〈1〉运输距离大小决定农业耕种形态空间分布;〈2〉一定地方生产的农产品,应当是获得纯利益最高的那种产品;〈3〉随着市场距离增大,运费增高,该种农产品的纯收益下降,到达一定距离后,它将让位于纯收益比它高的另一种农产品,也就是说一种土地类型被另一种类型所代替;〈4〉每个圈带的分界线不是决定作物的实际范围,而是决定它们的比较利益。

杜能农业区位论在上海的应用杜能农业区位论是由中国农业大学教授杜能提出的,是一种以区位分析为基础的农业发展战略。

该论述认为,农业发展的核心是要选取适宜的地理位置,以满足农产品的市场需求和生产条件。

在上海这样的大都市中,杜能农业区位论的应用可以为本地农业的发展提供有力的支持。

一、上海的农业资源上海市虽然是一个高度城市化的地区,但是它的农业资源并不容忽视。

上海市境内有大片的农田和丰富的水资源,同时还有完备的基础设施和交通网络,这些都为农业发展提供了有利条件。

此外,上海也有着庞大的消费市场,在城市化进程中,市民对于优质、有机的农产品的需求不断增加,而这也为农业发展提供了新的机遇。

二、杜能农业区位论在上海的应用杜能农业区位论适用于农业产业的布局和规划,可以帮助农业企业选择适宜的地理位置,以实现最大的收益。

在上海,农业企业可以根据市场需求和地理条件,选择合适的发展方向。

首先,农业企业应该选择交通便捷的区域,以方便农产品的运输和销售。

其次,农业企业应该选择适宜的土地和气候条件,以确保农产品的质量和产量。

最后,农业企业应该结合市场需求,选择适宜的农产品种植,以实现最大的经济效益。

三、上海农业的发展潜力虽然上海市的农业发展面临着一些困难和挑战,但是它的发展潜力也是不可忽视的。

首先,上海市拥有庞大的消费市场,这为农产品的销售提供了广阔的空间。

其次,上海市政府一直致力于打造“宜居、宜业、宜游”的城市,这也为农业发展提供了良好的发展环境。

最后,在国家农业产业政策的支持下,上海市的农业产业也将得到更大的发展机遇。

四、结语杜能农业区位论是一种实用的农业发展战略,可以帮助农业企业选择适宜的地理位置,以实现最大的经济效益。

在上海这样的大都市中,杜能农业区位论的应用可以为本地农业的发展提供有力的支持。

同时,上海市的农业发展也有着广阔的发展空间和机遇,这需要农业企业和政府共同努力,以实现农业产业的可持续发展。

杜能农业区位论1. 前言农业作为人类最早的生产方式,对于一个国家的经济发展和人民生活水平有着重要的影响。

而农业区位则是指农业生产所处的地理位置和环境条件,它直接决定了农业能否发展、发展的速度和规模。

本文将以杜能为例,探讨其农业区位的特点、优势和劣势,并分析对农业发展的影响。

2. 杜能农业区位特点杜能位于北纬35°左右,属于亚热带地区,气候温暖湿润,四季分明。

同时,杜能地势较为平坦,土壤肥沃,水资源丰富。

这些都为农业的发展提供了良好的自然条件。

3. 杜能农业区位优势3.1 气候条件优越杜能位于亚热带地区,气候温暖湿润。

这种气候条件使得杜能适合多种农作物的种植,包括水稻、小麦、玉米等。

冬季温度适中,不会过冷,有利于一些经济作物的生长。

夏季则适合果蔬的生长,如葡萄、苹果、柑橘等。

3.2 土壤肥沃杜能的土壤主要由河流泥沙堆积而成,含有丰富的有机质和营养物质。

这种土壤肥沃度高的优势,为农业生产提供了坚实的基础。

农民可以在这片土地上种植各种农作物,而且产量较高。

3.3 水资源丰富杜能地区有丰富的水资源,包括河流、湖泊和地下水。

这样的水资源条件为农业的灌溉提供了充足的水源。

农民可以利用这些水资源进行灌溉,保证农作物的生长。

3.4 交通便利杜能地区交通便利,有多条高速公路和铁路经过。

这样的交通优势使得农产品的运输更加方便快捷。

农民可以及时将农产品送到市场,从而提高农产品的销售和价值。

4. 杜能农业区位劣势4.1 地理位置相对偏远杜能地处较为偏远的位置,与大城市距离较远。

这样的地理位置劣势导致农产品的销售和市场渠道相对较少。

农产品运输成本也相对较高,影响了农业发展的效益。

4.2 农业科技水平相对滞后杜能地区的农业科技水平相对滞后。

农民在科技创新和农业技术应用方面缺乏必要的支持和指导。

这样会导致农业生产效率的提高速度相对较慢,难以适应市场的需求变化。

4.3 劳动力短缺由于杜能地区的农业发展相对滞后,大部分年轻人都到城市工作,导致农村劳动力短缺。

★★★★★★★★★★杜能农业区位论的应用研究杜能农业区位论尽管是在众多的理论前提下演绎出的一般性理论,但由于抓住了问题的本质,可以用此理论来解释许多现实的土地利用。

主要研究实例涉及宏观尺度(国家或大洲范围)、中观尺度(城市范围)以及微观尺度(农村聚落范围)。

宏观尺度的研究事例有乔纳森的研究。

他综合欧洲的人口密度,各种农作物、家畜、水果的分布与农业景观,以西北欧为中心划分出七大地带。

分别为第一地带(温室、花卉),第二地带(园艺、果品、马铃薯、烟草),第三地带(奶酪制品、肉用牛羊、饲料、纤维用亚麻),第四地带(普通农业地带),第五地带(面包用谷物、油用亚麻),第六地带(牧场),而第七带则为森林(图3—2)。

真正意义上的杜能圈结构是以市场(大城市)为中心的城市周围地区的土地利用分布的圈层形态。

但由于完全符合《孤立国》条件的地域,在现实中很难找到,因此,严密地与杜能环相符合的研究事例较少,但类似杜能环的研究成果事例却有一些。

如80年代初,上海市郊区的农业类型围绕城区形成四个圈域:第一圈为距市中心10km以内,以蔬菜、奶牛、花卉为主的圈层;第二圈为距市中心10~20km之间,是以棉花、蔬菜、奶牛、自给性粮食生产为主的圈层;第三圈为距市中心20~35km之间,是以商品粮、棉花、季节性蔬菜为主的圈层;而第四圈为距市中心35km以外地区,以商品粮、棉花、渔业和奶牛为主的圈层。

从整体来看,大致可反映出杜能的环状结构来。

另外,北京市郊区也有同样的圈层结构表现,近郊区为蔬菜、鲜奶、蛋品;远郊区内侧为粮食和生猪,外侧为粮食、鲜瓜果、林木;而外围山区则为林业、牧业和干果。

纳瓦佛等人的研究表明,在发展中国家存在有以农村聚落为中心的同心圆状土地利用形态,从而验证了微观尺度的杜能圈模式。

在中部非洲卢旺达的丘陵地带,围绕农村居住聚落呈现同心圆状的土地利用状态。

即从内向外,依次为:①居住聚落;②芭蕉林;③内侧耕地,无休闲地,集约度高;④咖啡栽培地;⑤外侧耕地,有休闲地,集约度低;⑥丘陵冲积地上的耕地;⑥A为雨季也耕作的相对干燥地;⑥B只有旱季才耕作的低湿耕地(图3—3)。

杜能农业区位论实际案例那我就以一个虚构的“欢乐小村”为例来说说杜能农业区位论吧。

在欢乐小村周围呢,有这么个情况。

村子中心就像是杜能理论里的城市市场中心一样。

先说说村子中心附近的农田吧。

这里种的大多是新鲜的蔬菜,像水灵灵的小青菜、脆生生的黄瓜之类的。

为啥呢?因为这里离村子里的菜市场近啊,村民们早上摘了菜,很快就能运到市场上去卖。

这些蔬菜又新鲜又嫩,大家都爱买,就像杜能说的,离市场近的地方适合种那些容易腐烂、需要快速销售的农产品。

而且,在村子中心附近还能看到一些小型的花卉种植园。

你想啊,鲜花这东西娇贵得很,要是运太远就不新鲜不好看了。

村里年轻人搞对象,都爱到这附近买束花,方便又新鲜。

再往村子外面一点呢,有一片果园。

种着苹果、梨这些水果。

水果相对蔬菜没那么容易坏,但也不能放太久。

这里的果农们把水果摘了之后,用小推车或者三轮车运到村子里的市场,虽然距离比蔬菜种植地远一点,但也能保证水果的新鲜度。

这就像杜能理论里的第二圈,离市场有一定距离,但还不是太远的区域适合种植水果这种时效性较强的农产品。

再远一些的地方呢,是大片的麦田。

小麦这东西就比较耐储存了。

种小麦的农户们不用担心小麦在运往村子的途中坏掉。

他们可以在收成之后,慢慢把小麦运到市场去卖或者储存起来自家吃。

这里距离村子中心相对远些,地价也相对便宜一些,就像杜能说的,在离市场较远的地方适合种植那些耐储存、对运输时效性要求不高的农作物。

在最外围呢,有一些养羊的牧民。

他们的羊养得膘肥体壮的。

羊肉可以做成腊肉之类的能保存很久的食物,羊毛也可以储存起来等合适的时候拿去卖或者交换。

而且羊吃草就行,不需要像蔬菜那样精细的照顾,在比较偏远的地方也能很好地养殖,这也符合杜能理论里离市场最远的地方适合发展畜牧业这种相对粗放、产品耐储存运输的产业的说法。

你看,这个欢乐小村的农业布局,是不是就有点像杜能农业区位论说的那样,不同的农产品根据离市场的远近有不同的分布规律呢?这就是一个很实际的案例啦。

杜能的农业区位论主要内容杜能的农业区位论主要是指在农业生产中,地理位置对于农业生产的影响。

农业区位论是农业地理学的一个重要分支,它研究的是农业生产的地理分布规律和影响因素,以及不同地理位置的农业生产特点和优劣势。

农业区位论的主要内容包括以下几个方面:一、农业生产的地理分布规律农业生产的地理分布规律是指不同地理位置的农业生产特点和优劣势。

在不同的地理位置,由于气候、土壤、水资源等自然条件的不同,农业生产的特点也不同。

例如,南方气候温暖湿润,适宜种植水稻、茶叶、烟草等作物;而北方气候寒冷干燥,适宜种植小麦、玉米、大豆等作物。

此外,不同地区的土壤肥力、水资源等也会影响农业生产的特点和优劣势。

二、农业生产的影响因素农业生产的影响因素包括自然因素和人为因素。

自然因素主要包括气候、土壤、水资源等,而人为因素主要包括政策、市场、技术等。

政策因素对农业生产的影响很大,例如政府的农业补贴政策、农业保险政策等都会影响农业生产的发展。

市场因素也是影响农业生产的重要因素,例如市场需求、价格波动等都会影响农业生产的发展。

技术因素也是影响农业生产的重要因素,例如新技术的应用、农业机械化等都会影响农业生产的效率和质量。

三、农业生产的特点和优劣势不同地理位置的农业生产具有不同的特点和优劣势。

例如,南方气候温暖湿润,适宜种植水稻、茶叶、烟草等作物,但由于气候湿润,容易发生病虫害,需要加强防治;而北方气候寒冷干燥,适宜种植小麦、玉米、大豆等作物,但由于气候干燥,需要加强灌溉。

此外,不同地区的土壤肥力、水资源等也会影响农业生产的特点和优劣势。

四、农业区位的优化农业区位的优化是指通过调整农业生产的地理分布,使农业生产更加高效、可持续发展。

农业区位的优化需要考虑自然条件、市场需求、政策支持等因素,通过科学规划和合理布局,实现农业生产的优化。

例如,在南方地区,可以通过加强防治病虫害、提高水稻品质等措施,提高农业生产效益;在北方地区,可以通过加强灌溉、推广新技术等措施,提高农业生产效率。

浅谈杜能农业区位论对我国农业发展的作用与启示叶长卫1) 李雪松2)(1)华中农业大学经济贸易学院,武汉430070;2)武汉大学商学院,武汉430072)摘要 杜能农业区位论从孤立化研究和区位地租出发,得出了农产品种类围绕市场呈环带状分布的理论模式。

在市场经济新形势下,农业区位论对我国农业发展发挥着很大的作用;认识杜能农业区位论在我国农业经济发展中的现实应用和启示,有助于推动我国现代区位理论研究和农业产业结构调整。

关键词 杜能;农业区位论;区位地租 区位是人类经济活动所选择的地区、地点和场所,。

区位经济理论简称区位理论,亦称空间经济论,是关于人类经济活动地域空间组合优化的理论[1]。

农业区位论是解决农业生产的区位选择问题的理论,适用于特定的生产力水平和社会条件。

一、杜能农业区位论及对其的评析 农业区位论产生于19世纪20~30年代,其标志是1826年德国农业经济学家杜能(J ・H ・VonTh ünen )的著作《孤立国》的出版。

杜能在《孤立国》中提出了著名的孤立国理论:假定有一个孤立国,它全是沃土平原,但与别国隔绝,没有河川可通舟楫;在这一孤立国中有一个都市,远离都市的外围平原变为荒芜土地;都市所需农产品都由乡村供给,都市提供农村地区所需的加工品。

在这种假设下,杜能提出了各种产业的分布范围,或者说它们的区位。

他把都市外围按距离远近划成6个环带,这些环带后来被称为杜能环(见图1)。

第一个杜能环被称为自由农作区,距离都市最近,主要生产新鲜蔬菜、牛奶等。

由此向外,距离变远,运费增加,新鲜农产品可因来不及运抵城市而腐烂并失去价值。

杜能根据当时的价格计算,如果在第一个环外生产粮食没有木材生产利润大,因此形成了林业带,生产木材供应都市能源消费;在第一个杜能环内不能发展林业是因为新鲜农产品生产比林业有更大利润,两种资源竞争排挤了林业;完全类Ⅵ—荒芜地;Ⅴ—牧业区;Ⅳ—谷草区;Ⅲ—谷物区;Ⅱ—林业区;Ⅰ—自由农作区图1 杜能“孤立国”的同心圆状农业带(单位:km )似,林业带也呈环状。