第三章农业与工业区位理论

- 格式:pptx

- 大小:4.72 MB

- 文档页数:77

经济地理学讲义第3章1农业区位论与工业区位论第三章农业与工业区位论第一节区位理论的产生与发展一、区位论的产生与发展区位论产生于特定的历史阶段,是经济发展和经济分工加深的产物。

在经济发展的早期阶段(原始社会至封建社会),生产地也是消费者的居住地,生产以农业为主,工业不发达(以手工业为主),这个时期没有探讨区位论的需要和可能。

资本主义产业革命以后,经济迅速发展,工业从家庭手工业向大工厂发展,企业间竞争激烈,因此工厂企业最佳区位选择就成为竞争获胜的重要条件之一,于是区位论就顺应社会需要而产生了。

(一)早期区位思想的产生早在18世纪,区位论思想就在一些经济学家的著作中出现并广泛传播。

如法国的康提伦(R. Cantillon)于1775年在他的著作《关于商业本质的一般论述》中提出城市谷价决定农民的土地用途,指出城市谷价运费的多少与距离城市的远近,都影响农业各部门的区位。

他还以同样的观点论述了工业、矿业和林业的区位。

这是后来农业区位论与工业区位论发展的先驱。

(二)静态区位论的研究19世纪-20世纪40年代为静态区位论研究阶段,是典型的静态模式时期,多以一两个因素进行孤立的分析。

在这一时期,一般经济理论研究以英国为主,以抽象距离因素研究区位论以德国为主。

这一时期资本主义已逐渐走向帝国主义阶段,一方面垄断集团之间竞争激烈,另一方面垄断集团内部也在追求个别企业的“合理性”,这就大大推动了区位论的研究,主要表现在从工业和农业两个侧面探讨经济布局的有效性和合理性。

1. 农业区位论的研究在农业区位论研究方面,最早是苗勒(A. Muller)在1812年专门探讨了以城市为中心的农业形态的分布。

杜能(J. H. von Thunen,1783—1850)在1826年发表《孤立国》一书,成为农业区位论的代表。

该书对农业区位进行了系统的分析,其核心思想是:不同农产品由于距离市场远近不同,各有其相对的优势区位。

其理由是:农业发展是由市场谷价决定的,如产地与市场距离加大,运费就增加,农产品中谷物的原价必须减少,所以远离市场的农场,以粗放经营方式才可以获利。

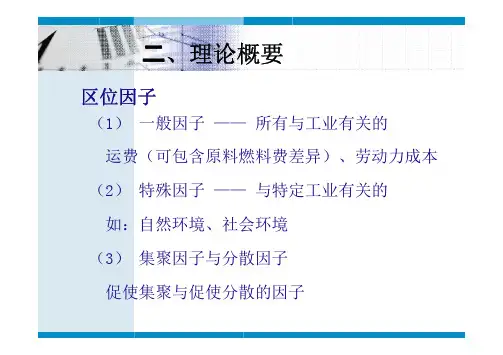

二、理论概要区位因子(1) 一般因子 —— 所有与工业有关的运费(可包含原料燃料费差异)、劳动力成本 (2) 特殊因子 —— 与特定工业有关的如:自然环境、社会环境(3) 集聚因子与分散因子促使集聚与促使分散的因子二、理论概要(一) 基本概念与理论前提2 理论前提(1) 已知原料供给地的地理分布;(2) 已知产品的消费地与规模;(3) 劳动力存在于多数的已知地点,不能移动, 各地的劳动成本固定,并可以得到劳动力的无限供应。

二、理论概要劳动费指向可以使在运费指向所决定的基本工业区位格局发生第一次偏移。

由运费指向形成地理空间中的基本工业区位格局。

Step Three Step TwoStep One集聚指向可以使运费指向与劳动费指向所决定的基本工业区位格局再次偏移。

韦伯工业区位论的三个阶段二、理论概要(一) 基本概念与理论前提3 理论重点(1) 运费指向论(2) 劳动力成本指向论(3) 集聚指向论二、理论概要运费指向论要解决的问题:在给定原料产地和消费地的基础上, 如何确定仅考虑运费的工厂区位, 即运费最小的区位。

运费指向论•1.工业原料的性质和重量☆ 原料分类标准:原料空间分布状况;原料生产时的重量转换状况。

:遍在原料和局地原料(纯原料、损重原料) 原料指数 = 局地原料重量/产品重量运费指向论•1.工业原料的性质和重量☆ 区位重量= (局地原料重量+产品重量)/产品重量 = 局地原料重量/产品重量 + 1= 原料指数 + 1运费指向论•2.最小运费原理☆前提:生产过程不可分割、消费地和局地原料地只有一个。

(1) 仅使用遍在原料时,为消费地区位;(2)仅使用纯原料时,为自由区位;(3)仅使用损重原料时,为原料地区位。

运费指向论•2.最小运费原理☆一般区位法则:(1)原料指数(Mi)>1(或区位重量>2)时,工厂区位在原料地;(2)原料指数(Mi)<1(或区位重量<2)时,工厂区位在消费地;(3)原料指数(Mi)=1(或区位重量=2)时,工厂区位在原料地、消费地均可(自由)。

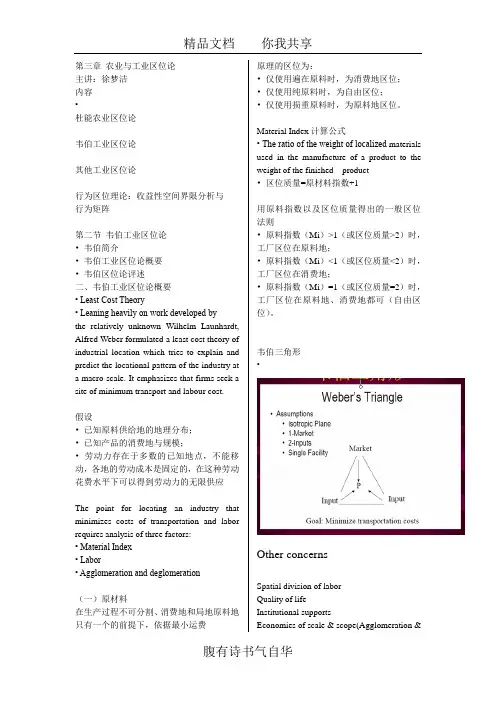

第三章农业与工业区位论主讲:徐梦洁内容•杜能农业区位论韦伯工业区位论其他工业区位论行为区位理论:收益性空间界限分析与行为矩阵第二节韦伯工业区位论•韦伯简介•韦伯工业区位论概要•韦伯区位论评述二、韦伯工业区位论概要• Least Cost Theory• Leaning heavily on work developed bythe relatively unknown Wilhelm Launhardt, Alfred Weber formulated a least cost theory of industrial location which tries to explain and predict the locational pattern of the industry at a macro-scale. It emphasizes that firms seek a site of minimum transport and labour cost.假设•已知原料供给地的地理分布;•已知产品的消费地与规模;•劳动力存在于多数的已知地点,不能移动,各地的劳动成本是固定的,在这种劳动花费水平下可以得到劳动力的无限供应The point for locating an industry that minimizes costs of transportation and labor requires analysis of three factors:• Material Index• Labor• Agglomeration and deglomeration(一)原材料在生产过程不可分割、消费地和局地原料地只有一个的前提下,依据最小运费原理的区位为:•仅使用遍在原料时,为消费地区位;•仅使用纯原料时,为自由区位;•仅使用损重原料时,为原料地区位。

Material Index计算公式• The ratio of the weight of localized materials used in the manufacture of a product to the weight of the finished product•区位质量=原材料指数+1用原料指数以及区位质量得出的一般区位法则•原料指数(Mi)>1(或区位质量>2)时,工厂区位在原料地;•原料指数(Mi)<1(或区位质量<2)时,工厂区位在消费地;•原料指数(Mi)=1(或区位质量=2)时,工厂区位在原料地、消费地都可(自由区位)。

第三章农业与工业区位理论习题一、填空题:1、杜能的,奠定了农业区位理论的基础。

2、杜能的农业区位理论的目的在于。

3、杜能的农业区位理论认为:为了从土地取得最大的纯收益,农场的经营随着距的增加将呈结构。

4、杜能农业区位理论在农业地理学上的意义在于,它揭示了即使在同样的自然条件下也能够出现农业的。

5、杜能农业区位理论在经济学上的意义在于,它首次将方法引入经济研究,对之后的经济学家产生了非常有益的影响,对现代经济学研究具有重要意义。

6、按照廖什的理论,区位空间达到均衡时,最佳的空间模型是正六边形。

7、与所有工业有关的因子称为,与特定工业有关的因子称为。

8、作物的地租曲线斜率大小由运费率所决定,不容易运输的农作物的地租曲线一般斜率较。

9、韦伯在构建工业区位时,将不与区位发生直接关系的因子逐步排除在外,将影响工业区位的一般区位因子最终确定为和两种。

10、韦伯在构建工业区位时,分成、、三个阶段逐步构筑其工业区位理论。

11、韦伯将集聚分为和两种类型。

12、帕兰德把的概念引入区位论研究,以价格为变量研究区位空间的均衡,并在运费分析上,提出了,对区位论发展做出了一大贡献。

13、胡佛对韦伯区位理论中的运费计算方法作了重大改进,他将运费分为和两个部分,并指出总运费是一条的曲线而不是直线。

14、以廖什为代表的利润最大化区位理论从需求出发,认为最佳区位不是也不是,而是。

二、名词解释:1、地租曲线2、区位因子3、区位条件4、普雷德行为矩阵5、集聚因子6、分散因子7、经济人8、满意人9、临界等费用线10、杜能环三、简答题:1、简述杜能农业区位论的圈层结构。

2、简述韦伯工业区位论的最小运费原理。

3、评价韦伯工业区位论的意义。

4、简述廖什市场区位理论的基本观点四、论述题1、分析并论述史密斯收益性空间界限分析理论的基本内容及其在实践中的应用。

2、试述普雷特行为矩阵的分析方法与主要结论。

第三章农业与工业区位理论参考答案一、填空题:1、农业区位理论。

第三章农业与⼯业区位理论第⼀节杜能农业区位理论⼀、杜能农业区位理论的背景与⽬的背景:企业型农业的成⽴时代。

19世纪德国乃⾄整个欧洲的社会历史背景复杂,⽣产⼒状况呈现⼤变⾰的趋势,企业型农业开始成⻓。

杜能,他本⼈是⼀个农业资本家,(德)1783-1850,以下简称杜能)于1826年出版了《孤⽴国》⼀书,⾸次系统地阐述了农业区位理论的思想,奠定了农业区位理论的基础。

⽬的:农业⽣产⽅式的地域配置原则。

泰尔:合理农业论——以轮作式农业⽣产⽅式全⾯取代三圃式农业⽣产⽅式(⿊⻨区、⼤⻨区、休闲轮作区)杜能:圈层式农业区位理论——不同地⽅对中⼼城市距离远近所带来的运费差决定着不同地⽅农产品纯收益或“经济地租”⼤⼩,将形成以城市为中⼼,由内向外呈同⼼圆分布的六个农业地带⼆、杜能农业区位理论概要1、理论前提(“孤⽴国”的假设条件)肥沃的平原中央只有⼀个城市;不存在可⽤于航运的河流与运河,⻢⻋是唯⼀的交通⼯具;⼟质条件⼀样,任何地点都可以耕作且收成相同;距城市80km之外是荒野,与其它地区隔绝;⼈⼯产品供应只来源于中央城市,⽽城市的⻝物供给则只来源于周围平原;矿⼭和⻝盐坑都在城市附近;此外,追求利益最⼤化也是其重要的前提条件。

2、形成机制地租收⼊公式如下:R=PQ-CQ-KtQ=(P-C-Kt)QR——地租收⼊;P——农产品的市场价格;C——单位农产品的⽣产成本;Q——农产品的⽣产总量(等同于销售总量);K——为⽣产地距城市(市场)的距离;t——农产品的运费率。

两点结论:(1)在“杜能条件下”同⼀产品的地租只与Kt(运费)有关;(2)运费不能⽆限制增加,否则要改变经营⽅式(R不能为负)地租曲线当地租收⼊为零及以下时,即使耕作技术可能,经济上也不合理,因⽽零地租点成为农作物的耕作极限点。

由市场点(运费为零)到耕作极限点的地租收⼊数值连结曲线被称为地租曲线。

每种作物都有⼀条地租曲线,其斜率⼤⼩由运费率决定,不容易运输的农作物⼀般斜率较⼤,相反则较⼩。