2.3 基因与人体性状(5)-沪教版八年级生物第一册教案

- 格式:doc

- 大小:25.50 KB

- 文档页数:4

第2章第3节(第3课时)染色体、基因与性状

一、设计意图

生物体的性状是由基因控制的。

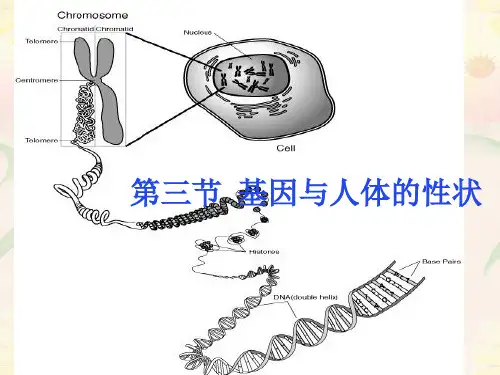

基因在染色体上,是DNA的片段。

这些知识比较抽象,也远离学生的生活。

因此,本课通过教师引导学生观察染色体图,并结合图片讲解,让学生了解基因与性状决定有关。

再进一步演示染色体的结构图,让学生明确染色体、DNA、基因的相互关系。

二、教学目标

1.知识与技能

知道基因与性状的关系,知道基因与染色体、DNA的关系。

2.过程与方法

通过阅读资料、观察分析图片,在教师的引导下初步认识基因与染色体、DNA、性状之间的相互关系。

3.情感态度与价值观

了解中国在人类基因组计划中的贡献,激发爱国情感。

三、重点与难点

重点:基因与性状的关系,基因与染色体、DNA的关系

难点:基因的含义

四、教学准备

图片、介绍人类基因组计划的资料,电脑多媒体

五、教学过程。

第2章第3节(第1课时)性状与遗传

一、设计意图

遗传是生物体生命活动的重要特征之一。

遗传的概念是学习遗传规律的基础。

性状是表示遗传现象的指标之一.因此,通过举例、现场调查、分析讨论和归纳,了解性状、相对性状和遗传的概念,以及性状的普遍性.教师可以用实物、图片、标本等手段,引导学生思考分析生物体的形态特征和生理特性,引入性状的概念。

再利用已有的资料引导学生知道相对性状的概念及其应用,遗传的概念也就能顺利引出。

二、教学目标

1.知识与技能

了解性状、相对性状和遗传的概念.

2.过程与方法

①通过分析人体及其它生物的形态特征,知道性状和相对性状的概念。

②通过归纳同种生物体性状的异同,知道遗传的概念.3.情感态度与价值观

了解生物体的性状,初步体会生物体的丰富多彩,学会关爱生命.

三、重点与难点

重点:性状、遗传的概念

难点:相对性状的概念及其应用

四、教学准备

图片、实物、电脑多媒体

五、教学过程。

第2章第3节(第4课时)人类的性别决定一、设计思路:人的性别决定是学生比较感兴趣的话题,性别这一性状是多个性状的综合体现。

它主要由人的性染色体决定。

在此课中,学生通过摸棋子的游戏活动,填写活动内容,分析自己活动的结果,归纳分析出生男生女的原因和机会相等的规律,进一步理解性状与染色体和基因的关系,学会尊重自己和尊重他人。

二、教学目标;1.知识与技能了解人类的性别决定与性染色体的关系。

2.过程与方法通过摸棋子的游戏活动,知道生男生女的机会是均等的。

3.情感态度与价值观了解生男生女的奥秘,学会认同自我,关爱他人。

三、重点与难点:重点:常染色体,性染色体,人类的性别遗传难点:人类的性别遗传规律四、教学准备:围棋子,信封,活动表,实物投影仪,电脑多媒体五、教学过程:教学内容教师的教学活动学生的学习活动说明引入:影像资料(或宣传画)演示:表现歧视生女孩的母亲的相关内容观看资料,提出疑问,生男生女的奥秘是什么?一、常染色体和性染色体电脑演示:男性和女性体细胞中染色体图片引导学生观看图片,分析比较两观看图片,分析男性和女性者染色体的异同帮助学生归纳并讲述:常染色体和性染色体的概念引导学生比较并讲述引入:男性的性染色体是:XY女性的性染色体是:XX染色体组成的异同归纳:1-22号染色体相同,23号染色体有差异对男性和女性的性染色体进行形态比较二、生男生女的奥秘:统计学生的实验结果,演示在大屏幕上,引导学生总结出生男生女的机会是相同的活动:具体过程及表格见附表小结:总结学生的发言,引导学生确立男女平等的意识。

分组讨论:孩子的性别完全由母亲决定吗?附活动及表格:1.活动:①每组同学准备两个信封,一个信封上写“父亲”,另一个信封上写“母亲”。

每个信封内装两颗围棋子,写有“父亲”的信封内装一个白子,一个黑子,白子代表含X染色体的精子,黑子代表含Y染色体的精子,而写有“母亲”的信封内放两个白子,都代表含有X染色体的卵细胞。

不要因为长期埋头科学,而失去对生活、对美、对待诗意的感受能力。

——达尔文生物的变异一、教学设计1、教材分析:本节课是八年级《生命科学》第2章人体生命活动的调节第3节基因与人体性状的一个内容,在课程标准中属于A级的学习水平。

生物的变异是生物遗传的延续篇,本节课的主题有两个:一是生物界中普遍存在着变异现象;二是可遗传的变异和不遗传的变异。

遗传物质的稳定性和延续性决定了生物的遗传,而遗传物质的可变性又使生物发生了变异,本节课的学习为后续“生物的类群”奠定了理论基础,因此,本节课有着承上启下的作用。

2、学情分析:本节课是在已经了解了遗传的相关知识之后,来学习有关生物变异的一些知识。

对于初二学生来说,虽然对生物界中的变异现象有所耳闻,但究竟什么是变异,为什么会产生变异,变异有什么意义等还是模糊不清。

3、设计意图:由于学生的背景知识不多,加上本节课的知识有一定难度。

所以课前需要做好充分的准备,从生活的实际出发,精心挑选能激发学生学习兴趣的案例,课堂上开展分析讨论活动,逐步将抽象的知识具体化,引导学生去发现变异的存在,并进一步探究变异的原因,从而认识生物的变异现象及其普遍性。

二、教学目标:1、知识和技能:(1)知道生物的变异现象。

(2)知道可遗传的变异和不遗传的变异。

(3)知道生物性状的变异是普遍存在的。

2、过程和方法:(1)从活动中感受生物的变异现象是普遍存在的。

(2)在案例的分析中关注可遗传的变异和不遗传的变异现象。

3、情感态度和价值观:(1)体验遗传和变异的广泛存在。

(2)体验生命的独特。

三、教学重点与难点1、重点:生物的变异现象,可遗传的变异和不遗传的变异。

2、难点:举例说出生物的变异现象。

四、教学准备:教师准备:PPT、相关影视资料片段、盆栽鹅掌柴4盆。

学生准备:苹果一只(无标签、无外伤)。

五、教学过程:清除页眉横线的步骤:点击--插入--页眉页脚--页眉页脚选项,把显示奇数页页眉横线(B)的勾去掉.。

第2章第3节(第5课时)基因与人体性状一、设计思路人体的内环境是细胞进行生命活动的基础,内环境的稳定依赖于各系统功能的协调,而各系统功能的协调则依赖于神经系统和内分泌系统的调节作用.神经系统以及内分泌系统的结构和功能是否正常,与该个体的基因组以及发育环境有关.《生物的变异》是本章第3节第3课时的内容,本节主要内容包括变异、可遗传变异和不可遗传变异的概念,引起变异的原因,变异的应用.教学过程中,首先从学生看全班的集体照,认一认照片中的学生引入,使学生产生学习兴趣,引导学生得出变异的概念;再由学生例举身边生物变异的事例认识变异是普遍存在的;然后引导学生运用所学知识分析和讨论引起变异的原因;设计一个实验方案,验证 p63“思考与讨论”麦粒的变异能否遗传,认识可遗传变异和不可遗传变异,提高学生分析和解决生命科学问题的能力;最后利用本节拓展视野中提供的和学生收集的资料,介绍我国运用杂交和转基因技术改变生物性状的实例,让学生增强民族自豪感,体会科技发展对人类生活的影响.二、教学目标1.知识与技能:①知道变异及变异是普遍存在的.②知道可遗传变异和不可遗传变异.③知道变异的意义及其应用.2.过程与方法:①通过举例认识变异.②通过分析讨论认识变异的原因.③通过交流介绍我国在生物变异方面取得的成就,知道人类利用生物变异为自身服务.3.情感态度与价值观:①了解我国在生物变异方面取得的成就,增强民族自豪感.②体会科技发展对人类生活的影响.三、重点和难点重点:可遗传变异和不可遗传变异及其应用.难点:可遗传变异和不可遗传变异及其应用.四、教学准备教师准备:PPT的制作学生准备:收集我国运用生物变异为自身服务的视频资料(袁隆平—杂交稻之父、太空育种、转基因大豆、胎儿筛选等)、实物(如玉米、辣椒等的变异品种)五、教学过程附录:实验方案。

第2章第3节(第3课时〕染色体、基因与性状一、设计意图生物体的性状是由基因控制的。

基因在染色体上,是DNA的片段.这些知识比拟抽象,也远离学生的生活.因此,本课通过教师引导学生观察染色体图,并结合图片讲解,让学生了解基因与性状决定有关。

再进一步演示染色体的结构图,让学生明确染色体、DNA、基因的相互关系。

二、教学目标1.知识与技能知道基因与性状的关系,知道基因与染色体、DNA的关系。

2.过程与方法通过阅读资料、观察分析图片,在教师的引导下初步认识基因与染色体、DNA、性状之间的相互关系。

3.情感态度与价值观了解中国在人类基因组方案中的奉献,激发爱国情感。

三、重点与难点重点:基因与性状的关系,基因与染色体、DNA的关系难点:基因的含义四、教学准备图片、介绍人类基因组方案的资料,电脑多媒体五、教学过程第一节基因控制生物的性状一、教学设计思路1.课前准备:学生排练短剧,老师准备一个红蛇果,一个青蛇果,多媒体课件。

2.课堂设计:(1)通过“比一比”猜谜活动,无形中了解“性状”的概念,同桌互相观察性状对照老师提供的照片找出图中孩子与父母之间相同的和不同的性状,从而了解亲代和子代间的性状是有关系的(2)通过实物展示和图片投影,让学生掌握相对性状的概念,通过举例检验学生理解情况(3)由短剧引入基因控制性状,播放转基因鼠Flash动画,让学生配解说词,师生讨论得出结论(4)简单介绍转基因技术,转基因生物,让学生发挥想象,畅所欲言3.课后提出问题:学了这堂课你有什么收获?二、教材分析重点:1.生物的性状和相对性状的概念2.转基因超级鼠的实验3. 控制生物的性状的物质是基因难点:1.生物的性状和相对性状的概念2.转基因超级鼠的实验3. 控制生物的性状的物质是基因三、教学目标知识目标:1.举例说出什么是生物的性状,以及亲代与子代间在性状上的延续现象2.举例说出性状和相对性状之间的区别3.通过实验分析使学生理解基因控制生物的性状能力目标:1.通过猜谜,观察,思考,实物展示,短剧,配解说词等活动培养学生比较、分析、归纳能力2.通过多媒体演示,培养学生分析和收集信息能力,总结及语言概括能力情感态度价值观目标:1.通过本节的学习,使学生树立生活与科学是紧密相联的观点,树立生物多样性及保护的观点2.培养学生由现象到本质的抽象逻辑思维方法;并关注转基因技术给人类带来的影响四、教学过程板书设计:第一节基因控制生物的性状一、遗传和变异二、生物的性状1. 性状2.相对性状三、基因控制生物的性状果实和种子的形成遗传是生命的基本特征,自然界中的人、动物和植物通过生殖和遗传维持着种族的延续。

第2章第3节(第2课时)观察人体的几种性状

一、设计意图

人体的性状多种多样,有很多性状可以用肉眼直接观察。

学生通过照镜子观察自己与同学,学会观察和确定人体常见的一些(相对)性状,以便于在课后利用课堂所学的知识分析、了解自己与父母在这些性状表现上的异同,从而初步学会如何观察人体的性状。

二、教学目标

1.知识与技能

观察并确认人体的某些性状。

2.过程与方法

通过照镜子和同学间的互相观察,学会观察人体的某些性状。

3.情感态度与价值观

通过了解自己和其他同学的性状,学会正确认识自我,认同自我。

三、重点与难点

重点:人体某些性状的辨别

难点:人体某些性状的辨别

四、教学准备

小镜子、图片、人体性状调查表、电脑多媒体,实物投影仪

五、教学过程。

第2章第3节(第5课时)基因与人体性状

一、设计思路

人体的内环境是细胞进行生命活动的基础,内环境的稳定依赖于各系统功能的协调,而各系统功能的协调则依赖于神经系统和内分泌系统的调节作用。

神经系统以及内分泌系统的结构和功能是否正常,与该个体的基因组以及发育环境有关。

《生物的变异》是本章第3节第3课时的内容,本节主要内容包括变异、可遗传变异和不可遗传变异的概念,引起变异的原因,变异的应用。

教学过程中,首先从学生看全班的集体照,认一认照片中的学生引入,使学生产生学习兴趣,引导学生得出变异的概念;再由学生例举身边生物变异的事例认识变异是普遍存在的;然后引导学生运用所学知识分析和讨论引起变异的原因;设计一个实验方案,验证p63“思考与讨论”麦粒的变异能否遗传,认识可遗传变异和不可遗传变异,提高学生分析和解决生命科学问题的能力;最后利用本节拓展视野中提供的和学生收集的资料,介绍我国运用杂交和转基因技术改变生物性状的实例,让学生增强民族自豪感,体会科技发展对人类生活的影响。

二、教学目标

1.知识与技能:

①知道变异及变异是普遍存在的。

②知道可遗传变异和不可遗传变异。

③知道变异的意义及其应用。

2.过程与方法:

①通过举例认识变异。

②通过分析讨论认识变异的原因。

③通过交流介绍我国在生物变异方面取得的成就,知道人类利用生物变异为自身服务。

3.情感态度与价值观:

①了解我国在生物变异方面取得的成就,增强民族自豪感。

②体会科技发展对人类生活的影响。

三、重点和难点

重点:可遗传变异和不可遗传变异及其应用。

难点:可遗传变异和不可遗传变异及其应用。

四、教学准备

教师准备:PPT的制作

学生准备:收集我国运用生物变异为自身服务的视频资料(袁隆平—杂交稻之父、太空育种、转基因大豆、胎儿筛选等)、实物(如玉米、辣椒等的变异品种)

五、教学过程

附录:实验方案。