20第十九章 40年代戏剧、散文

- 格式:pptx

- 大小:3.89 MB

- 文档页数:31

中国现代文学史一、本课程教学目的、各章教学内容和教学重点(一)本课程教学目的:①掌握中国现代文学史的历史知识,包括现代文学是如何发生、发展的,经历了多少个时期,每个时期的主要特征是什么,形成每个时期的原因是什么,每个时期之内有哪些主要文学现象,开展了哪些文学运动,进行了哪些文艺论争,提出了哪些文学主张和口号,出现了哪些文学思潮、社团、流派,产生了哪些作家、哪些重要作品等等。

②探索中国现代文学发展规律,总结中国现代文学发展中的种种历史经验、历史教训,作为今天发展社会主义文学的借鉴。

③学会用正确的立场、观点、方法去观察、评价复杂的文学现象,培养正确的世界观和方法论。

(二)各章教学内容和重点引言中国现代文学的发生教学内容:①19世纪末到20世纪1917年是中国文学现代化的发生期。

②中国文学现代化发生的外部条件是近代以来的民族危机感促使整个社会发生剧烈变革,这变革也影响到文学。

③中国文学现代化发生的内部条件是近代以来各种文学观念的变革(如“诗界革命”、“文界革命”、“小说界革命”、以白话代文言等)和在新的文学观念影响下产生了一大批各种体裁的作品(如梁启超的“新文体”政论、曾朴等人的谴责小说、林纾等人的翻译小说)。

教学重点:①这一时期文学观念的变革。

②这一时期散文、小说创作实绩。

思考题:现代文学发生期有哪些文学观念的变革?关键词:现代文学发生期文学观念变革梁启超第一章五四文学革命的兴起与发展教学内容:①胡适的《文学改良刍议》、陈独秀的《文学革命论》是文学革命的宣言,周作人的《人的文学》、《平民文学》及其他人的文章开展了如何建设新文学的讨论。

②在众多外来文艺思潮和外来作品影响下,出现众多新文学社团,如文学研究会、创造社、新月社等。

③新文学阵营与林纾、学衡派、甲寅派等守旧文学思想发生论争,批判胡适及现代评论派。

④文学革命的伟大历史意义。

教学重点:①胡适的文学改良“八事”、陈独秀的“三大主义”、周作人的“人的文学”、“平民文学”所包含的内容。

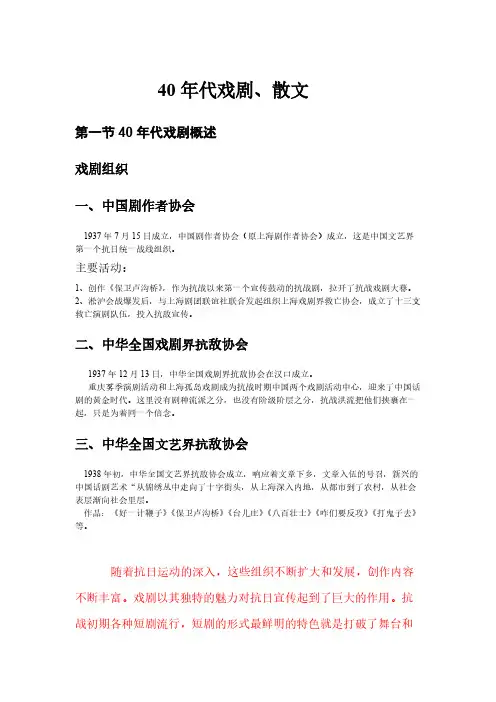

40年代戏剧、散文第一节40年代戏剧概述戏剧组织一、中国剧作者协会1937年7月15日成立,中国剧作者协会(原上海剧作者协会)成立,这是中国文艺界第一个抗日统一战线组织。

主要活动:1、创作《保卫卢沟桥》,作为抗战以来第一个宣传鼓动的抗战剧,拉开了抗战戏剧大幕。

2、淞沪会战爆发后,与上海剧团联谊社联合发起组织上海戏剧界救亡协会,成立了十三支救亡演剧队伍,投入抗敌宣传。

二、中华全国戏剧界抗敌协会1937年12月13日,中华全国戏剧界抗敌协会在汉口成立。

重庆雾季演剧活动和上海孤岛戏剧成为抗战时期中国两个戏剧活动中心,迎来了中国话剧的黄金时代。

这里没有剧种流派之分,也没有阶级阶层之分,抗战洪流把他们挟裹在一起,只是为着同一个信念。

三、中华全国文艺界抗敌协会1938年初,中华全国文艺界抗敌协会成立,响应着文章下乡,文章入伍的号召,新兴的中国话剧艺术“从锦绣丛中走向了十字街头,从上海深入内地,从都市到了农村,从社会表层渐向社会里层。

作品:《好一计鞭子》《保卫卢沟桥》《台儿庄》《八百壮士》《咋们要反攻》《打鬼子去》等。

随着抗日运动的深入,这些组织不断扩大和发展,创作内容不断丰富。

戏剧以其独特的魅力对抗日宣传起到了巨大的作用。

抗战初期各种短剧流行,短剧的形式最鲜明的特色就是打破了舞台和观众之间的墙,使观众参与到戏剧中来,在演员和观众之间、观众和观众之间,都产生了心灵的感应和情感的交流。

这正是戏剧的政治教化功能和宣泄功能的统一。

剧作家1、阳翰笙(1902——1993)四川高县人抗战时期历史剧《李秀成之死》《天国春秋》,还有《草莽英雄》等。

2、阿英(1900——1977)安徽芜湖人1、上海孤岛时期历史剧《碧血花》《海国英雄》《杨娥传》被称为“南明史剧”,轰动孤岛文坛2、《洪宣娇》试图以太平天国革命“成长与毁灭”的过程来隐喻国民党制造皖南事变的行径。

3、还有现实题材剧《五姊妹》神话传说剧《牛郎织女》三、杨村彬(1911——1989)北京人代表作《清宫外史》三部曲:《光绪亲政记》《光绪变政记》《光绪归政记》四、姚克(1905——1991)福建厦门人代表作《清宫怨》这些剧作家从历史中选材,借古讽今。

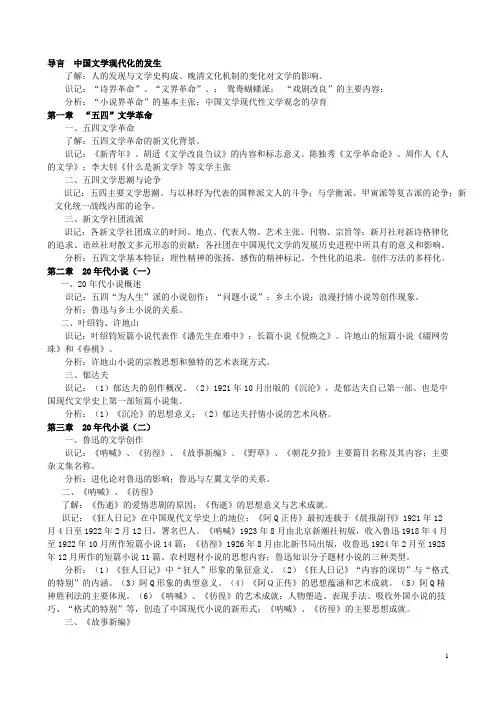

导言中国文学现代化的发生了解:人的发现与文学史构成、晚清文化机制的变化对文学的影响。

识记:“诗界革命”、“文界革命”、;鸳鸯蝴蝶派;“戏剧改良”的主要内容;分析:“小说界革命”的基本主张;中国文学现代性文学观念的孕育第一章“五四”文学革命一、五四文学革命了解:五四文学革命的新文化背景。

识记:《新青年》。

胡适《文学改良刍议》的内容和标志意义。

陈独秀《文学革命论》、周作人《人的文学》;李大钊《什么是新文学》等文学主张二、五四文学思潮与论争识记:五四主要文学思潮。

与以林纾为代表的国粹派文人的斗争;与学衡派、甲寅派等复古派的论争;新文化统一战线内部的论争。

三、新文学社团流派识记:各新文学社团成立的时间、地点、代表人物、艺术主张、刊物、宗旨等;新月社对新诗格律化的追求、语丝社对散文多元形态的贡献;各社团在中国现代文学的发展历史进程中所具有的意义和影响。

分析:五四文学基本特征:理性精神的张扬。

感伤的精神标记。

个性化的追求。

创作方法的多样化。

第二章 20年代小说(一)一、20年代小说概述识记:五四“为人生”派的小说创作;“问题小说”;乡土小说;浪漫抒情小说等创作现象。

分析:鲁迅与乡土小说的关系。

二、叶绍钧、许地山识记:叶绍钧短篇小说代表作《潘先生在难中》;长篇小说《倪焕之》。

许地山的短篇小说《綴网劳珠》和《春桃》。

分析:许地山小说的宗教思想和独特的艺术表现方式。

三、郁达夫识记:(1)郁达夫的创作概况。

(2)1921年10月出版的《沉沦》,是郁达夫自己第一部、也是中国现代文学史上第一部短篇小说集。

分析:(1)《沉沦》的思想意义;(2)郁达夫抒情小说的艺术风格。

第三章 20年代小说(二)一、鲁迅的文学创作识记:《呐喊》、《彷徨》、《故事新编》、《野草》、《朝花夕拾》主要篇目名称及其内容;主要杂文集名称。

分析:进化论对鲁迅的影响;鲁迅与左翼文学的关系。

二、《呐喊》、《彷徨》了解:《伤逝》的爱情悲剧的原因;《伤逝》的思想意义与艺术成就。

中国现代文学教学大纲(朱栋霖版)配合扬州大学中文系2013-2014年第二学期教学上编(1917-1949)第八章30 年代小说(一)1、30年代小说繁荣的原因。

2、30 年代中、长篇小说的代表作品。

30 年代小说的基本流派概况。

3、萧红、沙汀、艾芜、吴组缃、李佶人小说创作简况。

4、丁玲小说创作概况。

以《莎菲女士的日记》为代表的20年代丁玲小说创作。

丁玲在延安时期的小说创作及代表作品《我在霞村的时候》《在医院中》。

5、新感觉派的代表作家刘呐欧、穆时英、叶灵凤的创作概况。

施蛰存的代表小说《将军底头》《梅雨之夕》《石秀》中表现出的精神分析特色。

新感觉派小说的总体特色。

第九章30年代小说(二)1、茅盾在五四时期的理论倡导及文学主张。

茅盾与《小说月报》。

茅盾的中、短篇小说创作概况及代表作品农村三部曲和《林家铺子》。

2、《子夜》在中国现代文学史长篇小说创作上的地位。

《子夜》写作的背景及“主题先行”的问题。

茅盾长篇小说创作的意义。

3、吴荪甫、赵伯韬等人物形象分析。

4、《子夜》的“网状结构”及艺术特色。

第十章30 年代小说(三)1、老舍小说创作的分期及长、中及短篇小说代表作品。

老舍小说中“幽默”风格的演化。

老舍小说表现的国民性思考主题。

2、《骆驼祥子》在老舍小说创作中的地位。

祥子与虎妞的人物形象分析及悲剧原因。

《骆驼祥子》地域风格的表现及开创意义。

第十一章30年代小说(四)1、五四运动对巴金的影响。

巴金小说创作概况及代表作品简述。

2、巴金小说对“家”的主题的关注。

3、《激流三部曲》的内容及表现出的反封建思想。

《激流三部曲》众多人物塑造的成功。

《家》中觉慧人物形象分析,觉新身上表现的复杂性。

4、《激流三部曲》的艺术成就及对中国现代长篇小说发展的贡献。

第十二章30年代小说(五)1、“京派”“海派”概念及相互间的论争。

2、沈从文湘西背景对其小说创作的意义。

3、沈从文小说的两类题材:城市与知识阶级,乡村与抹布阶级,两类题材中的代表作品。

第十二章 30年代小说(五)1、从文:京派小说的代表作家1926年出版第一个小说集《鸭子》代表作:1934年创作的中篇小说《边城》2、京派(名词解释):京派是30年代前后新文学中心南移后继续留在活动的一个自由主义作家群的一个独特的文学流派,主要成员有从文、健吾、朱光潜等。

主要刊物有《文学杂志》、《文学季刊》、《大公报·文艺》。

"京派"的基本特征是关注人生,但和政治斗争保持距离,强调艺术的独特品格。

他们的思想是以"和谐"、"节制"、"恰当"为基本原则的审美意识。

从文是京派作家的第一人。

使小说诗化、散文化,现实主义而又带有浪漫主义气息。

3、从文抒情小说艺术特色:①主要写湘西人性中的美与善;②.写现代文明中传统美好人性的遗失;③小说比较散文化,有田园牧歌的美;④小说具有悲剧意识;⑤创作主体情感的投入,追求小说的抒情性;⑥丰富多样的结构体式,古朴简约的语言风格。

4、《边城》是从文最负盛名的代表作,健吾称它是“一颗千古不磨的珠玉”。

5、《边城》是从文浓郁的怀乡情结的艺术结晶,也是支撑湘西世界的坚实柱石。

第十三章 30年代新诗(小题目)6、中国诗歌会诗人的诗歌创作亦可归入政治抒情诗,主要发起人有黄浦芳,穆木天等。

7、臧克家,是一位出自新月诗派之门又兼收各派之长的诗人,被称为“农民诗人”和“乡土诗人”8、戴望舒,代表作《雨巷》,作者也因此被称为“雨巷诗人”。

9、戴望舒诗歌的基本特征:❖作为现代诗派的代表诗人,戴望舒的诗歌艺术历程大体可分为二个阶段,可以概括为“雨巷”与“记忆”时期、“残损”时期。

❖前一阶段的诗绪较为低沉,境界较狭小,第二阶段的诗风则趋向明朗,诗境较阔大。

10、卞之琳,代表作《断章》。

第十四章 30年代戏剧11、1936年春,左联解散。

左翼剧联配合国防文学提出“国防戏剧”的口号。

12、“好一记鞭子”:《三江好》、《最后一计》、《放下你的鞭子》演遍大江南北。

第三个十年的散文一、报告文学的勃兴著名的报告文学:丘东平的《第七连》、曹白的《呼吸》、亦门("七月派诗人"阿垅)的《第一击》、骆宾基的《大上海的一日》、曹聚仁的《大江南北》、范长江的《塞上行》、《西线风云》、碧野的《北方的原野》《太行山边》、司马文森的《粤北散记》、沈起予的长篇报告《人性的恢复》、萧乾的《流民图》《血肉筑成的滇湎路》《南德的暮秋》等。

旅行通讯主要有郭沫若的《苏联纪行》、茅盾的《苏联见闻录》、褚安平的《英国采风录》、费孝通的《初访美国》等。

实写抗战中著名人物的纪实性散文(或称人物特写),如沙汀的《我所见之H将军》、周立波的《王震将军记》、陈荒煤的《陈赓将军印象记》等。

二继承鲁迅传统的杂文(一)、"鲁迅风"派(1939-1941)"鲁迅风"派主要活跃在上海孤岛时期,代表作家主要有王任叔(巴人)、周木斋、唐弢、柯灵、许广平等。

1938年9月,王任叔等六人合出了杂文合集《边鼓集》,又于第二年1月创办了《鲁迅风》杂志,该流派由此而得名,1941年解体。

(二)、"野草"派"野草"派是围绕着文学杂志《野草》形成的以聂绀弩、秦似、夏衍等人为代表的杂文作家群,活跃在抗日战争时期的大后方和解放时期的香港,在国内外有较大的影响。

《野草》1940年创刊于桂林,出过"野草丛书"13种,坚持到1943年6月,遭当局勒令停刊后,1946年10月迁往香港改月刊为旬刊,郭沫若、茅盾等都为它写过文章,秦牧、周而复等青年作者则在此崭露头角。

三、小品散文的多样风致这一时期新进的散文作者并不多,多是已成名的作家在写散文,运笔更加圆熟,有更多样的风致,如靳以的《红烛》;缪崇群的《夏虫集》、《石屏随笔》、《眷眷草》;萧红的《回忆鲁迅先生》;何其芳的《星火集》、《星火集续编》;巴金《梦与醉》、《龙.虎.狗》;李广田的《灌木集》;冯至的《山水》;梁实秋的《雅舍小品》;沈从文的《湘西》;钱钟书的《写在人生边上》;王了一(王力)的《龙虫并雕斋琐语》;张爱玲的《流言》;丰子恺的《率真集》;叶圣陶的《未厌居习作》等,各有其独特风格和阅读魅力。

40年代戏剧、散文40年代戏剧1.引言介绍40年代戏剧的背景和重要性。

2.戏剧风格- 自然主义戏剧: 描写真实生活,关注社会问题和人性。

- 表现主义戏剧: 强调心理和情感,通过夸张手法表达内心世界。

- 实验性戏剧: 探索新的表现形式和艺术手法。

3.戏剧作品3.1 美国戏剧作品- 《死亡之梦》: 由阿瑟·米勒创作,关注个人与社会的冲突。

- 《街头霸王》: 由弗兰克·奥康纳创作,描写工人阶级困境。

- 《卖黑人去美国》: 由伍迪·古斯曼创作,批判种族歧视和奴隶制度。

3.2 英国戏剧作品- 《玻璃动物园》: 由田纳西·威廉斯创作,揭示家庭关系和内心世界。

- 《生命细则》: 由诺曼·勒金创作,讲述二战期间的人性故事。

- 《汉密尔顿夫人》: 由特尔玛·斯托弗创作,探索婚姻和自由意志。

4.戏剧演出与剧院- 演出场所: 剧院、小剧场、街头表演。

- 演员表演风格: 角色表演、方法表演。

- 舞台设计: 简约舞台、实验性舞台。

散文1.引言介绍散文的定义和作用。

2.散文类型- 议论散文: 探讨社会问题,阐述作者观点。

- 游记散文: 记录旅行见闻,展示美好景色。

- 自传散文: 讲述个人经历,反映成长和思考。

3.散文作品3.1 40年代散文作品- 《贫民窟的住房问题》: 作者试图揭示贫困阶层的生活状况。

- 《朝圣之路》: 描述一段对灵性追求的旅程。

- 《小市民的心灵之旅》: 讲述一个平凡人的成长经历。

3.2 重要作家- 乔治·奥威尔:擅长议论散文,作品坚持批判现实主义。

- 弗朗茨·卡夫卡:以超现实主义写作风格而闻名,作品探索人性和宿命。

4.散文写作技巧- 表达清晰: 用简练的语言传达主题和观点。

- 描写细腻: 利用形象和感官描写增强阅读体验。

- 结构合理: 采用段落和章节使文章有层次感。

本文档涉及附件。

本文所涉及的法律名词及注释:1.自然主义戏剧: 一种戏剧风格,追求真实的社会描写和人物刻画。

40年代戏剧、散文第一节:40年代戏剧概述一、中国剧作者协会(原名上海剧作者协会)1、1937年7月15日,中国文艺界第一个抗日统一战线,章泯、尤矜、张季纯的等集体创作。

2、三幕话剧《保卫卢沟桥》,抗战以来第一个宣传鼓动的抗战剧,拉开了抗战戏剧的大幕。

3、“八一三”淞沪会战爆发后,与上海剧团联谊社联合发起组织上海戏剧界救亡协会,成立13支救亡演剧队伍,投入抗敌宣传。

二、中华全国文艺界抗敌协会(1938)1、响应“文章下乡”、“文章入伍”号召,新兴中国话剧艺术深入社会,向时事化、大众化倾斜,戏剧形式趋于轻型、通俗、灵动,顺应戏剧“游击战”、“散兵战”式斗争策略在抗战初期呈现出波澜壮阔之势。

2、特点:它们及时凸现抗战现实,传扬抗战思想,感染抗战人民。

3、作品:“好一计鞭子”(短剧《三江好》、《最后一计》|《放下你的鞭子》)以卢沟桥之战为题材:《保卫卢沟桥》(中国剧作者协会集体创作)《卢沟桥之战》(陈白尘)《卢沟桥》(田汉)《血洒卢沟桥》(张季纯)以台儿庄战役为题材:《台儿庄》(罗荪、锡金等)《台儿庄之战》(韩北屏)以淞沪会战为题材:《八百壮士》(崔嵬、王镇之)其他:《飞将军》(洪深)《省一粒子弹》(尤兢)《咱们要反攻》(夏衍)《在烽火中》(沈西苓)《打鬼子去》(荒煤)《夜》(章泯)《打回老家去》(易扬)——表达出了炎黄子孙团结一致抗御日伪的激情,号召全国人民同心协力保卫自己的家园四、中华全国戏剧界抗敌协会1、1937年12月31日,在汉口成立,确定每年的戏剧节(定为10月10日,后国民党政府定为11月10日,次年又改为2月15日)2、抗战时期中国的两个戏剧活动中心:重庆雾季演剧活动、上海孤岛戏剧——迎来中国话剧的黄金时代,众多剧作家已然寻找到了一个在峥嵘岁月中支撑起“政治与艺术”的平衡点,这一切都蕴蓄在现代剧、历史剧与喜剧创作中3、作品:田汉《秋声赋》《丽人行》;洪深《飞将军》《包得行》《鸡鸣早看天》曹禺《蜕变》《北京人》《家》夏衍《法西斯细菌》《芳草天涯》而郭沫若、阳瀚笙、欧阳予倩、陈白尘、阿英、杨村彬、姚克等戏剧,创造出了中国现代历史剧的黄金时代;各类喜剧创作,借着“笑的幌子”,将华夏大地上那些肮脏、污腥、破碎、狡诈、猥琐、卑劣、懦弱、屈服暴露于舞台。