20年代散文概述

- 格式:ppt

- 大小:121.50 KB

- 文档页数:31

20年代散文特点20年代散文是指20世纪20年代的散文作品,特点如下:一、内容丰富多样20年代散文涵盖了社会、文化、历史、艺术等多个领域的内容。

作者通过对社会现象、人物命运、思想观念等的描写和思考,展现了那个时代的风貌和特点。

他们以自己的观察、思考和感受为基础,刻画了当时社会的种种困境、人们的内心世界以及对未来的期许。

二、关注社会问题20年代是一个重要的历史时期,社会变革和思想解放席卷全球。

散文作家们对社会问题表现出极大的关注,他们以锐利的观察力和敏锐的洞察力,揭示了社会的弊端、不公和不平等。

他们以犀利的笔触批判社会的黑暗面,并对未来的社会发展提出了种种思考和设想。

三、追求自由和个性20年代是个人主义和自由思潮盛行的时期,散文作家们也追求个性和自由,他们摒弃了传统的束缚,以独特的视角和表达方式展现自己的思想和情感。

他们追求真实、纯粹和直接的表达,通过个人的经历和感受,去探索和揭示人类的本质。

四、情感表达丰富20年代散文作品中,情感表达是一个重要的方面。

散文作家们通过对生活、爱情、亲情、友情等的描写和抒发,展示了自己丰富的情感世界。

他们用真挚的情感和细腻的笔触,打动读者的心灵,引发共鸣。

五、语言优美流畅20年代散文作品追求语言的美感和流畅度。

散文作家们注重句式的变化和修辞的运用,用丰富多样的词汇和形象的语言来表达思想和情感,使作品更富有艺术感和感染力。

他们追求用最简练的语言表达最深刻的意义,力求达到言简意赅的效果。

六、人文关怀20年代散文作品中,人文关怀是一个重要的主题。

散文作家们关注人类的命运和存在,对人类的智慧、勇气、善良等进行赞美和讴歌。

他们反思人类的局限和弱点,呼吁人们关注和关爱他人,共同构建一个更美好的世界。

20年代散文作品在描写社会风貌、关注社会问题、追求自由和个性、表达丰富情感、语言优美流畅以及人文关怀等方面都具有独特的特点。

这些作品以其独到的观察力和思考力,展现了那个时代的风貌和精神面貌,对后世的文学创作产生了深远的影响。

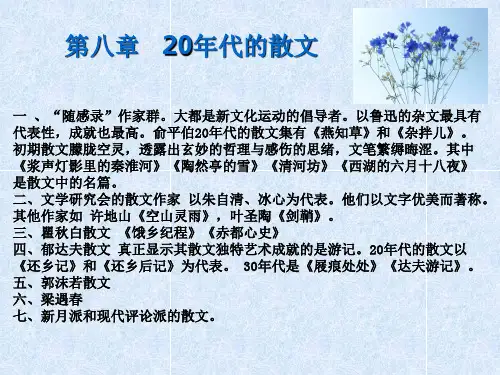

20年代散文(一)《新青年》“随感录”作家群(主要是杂文创作)—短小精悍的社会文明批评。

最早显示白话文艺术特质的文体之一。

“化传统”。

1918年4月《新青年》设立“随感录”作家群:他们大都是新文化运动的先驱者。

论战批判色彩浓厚的急就章。

对于文化痼疾,社会时弊进行了有力的抨击。

对现实作敏锐的反应,体现“五四”的青春精神,又有鲜明的个人风格。

如:李大钊,陈独秀,刘半农,钱玄同,周作人等,以鲁迅的杂文最具代表性。

1927年《野草》的出版,标志着现代散文诗的成熟。

李大钊宣传鼓动性与散文诗的艺术结合。

《青春》《新纪元》陈独秀充满战斗意气,激烈畅达。

《偶像破坏论》《反抗舆论底勇气》钱玄同批评儒家思想,痛快淋漓的文字。

《随感录四十四、四十五》刘半农寓庄于谐,更有艺术性。

《奉答王敬轩先生》《作揖主义》鲁迅《新青年》主将,《语丝》派坛主,散文诗鼻祖这个作家群奠定了杂文在中国现代散文史上的地位,而且影响所及,自《新青年》到《莽原》《语丝》,直到30年代以后的《萌芽》《太白》《中流》,可以找出一条发展轨迹。

《新青年》《莽原》《语丝》(后分化出“言志派”—在周作人麾下聚集的自由主义作家群,以后发展到《骆驼草》《水星》《论语》等)(二)语丝文体(语丝派)语丝社是以1924年11月创刊于北京的《语丝》周刊而得名的,是五四以后出现的一个重要的作家群体。

这一群体不同于文学研究会和创造社,它没有严格的组织,只是一个由《语丝》周刊主要撰稿人形成的同仁团体,但其影响却能与文学研究会和创造社等社团相提并论,而且这个刊物坚持的时间很长。

《语丝》周刊从24年11月17日创刊,到1930年3月10日停刊,是极少数长寿刊物之一。

它先后由孙伏园、周作人、鲁迅、柔石、李小峰任主编,长期撰稿人主要有周作人、鲁迅、林语堂、钱玄同、川岛、章依萍、孙伏园、俞平伯、刘半农等,另外现代文学史上的一些重要作家如郁达夫、朱自清、胡适、徐志摩、沈从文等也经常在《语丝》上发表作品。