20年代散文流派

- 格式:docx

- 大小:58.25 KB

- 文档页数:29

中国现代文学史文学流派京派小说在20世纪20年代末期到30年代,文学的中心南移到上海,继续留在京、津地区或其他北方城市的一个自由的作家群,当时也称“北方作家”派。

“京派”并没有正式的组织,只是一种名称的沿用。

“京派”作家创作的小说被称为“京派小说”。

京派小说文风淳朴,贴近底层人民的生活,在现实主义的创作中融入浪漫主义的、表现主观个性的多种艺术手法。

主要代表作家有沈从文、废名、芦焚等。

沈从文的小说《边城》、《萧萧》、《长河》等是其中较为出色的作品。

新感觉派小说20年代30年代初出现的“新感觉派”小说是中国现代文学创作的一个组成部分。

“新感觉派”小说的根本特点是特别强调作家的主观感觉而不太注重对客观生活的真切描写。

刘呐鸥是“新感觉派”小说的最初尝试者,他创办于1928年9月的《无轨列车》半月刊,标志着中国“新感觉派”小说实践的开始。

他的短篇小说集《都市风景线》是现代中国第一部“新感觉派”小说集。

穆时英和施蛰存把“新感觉派”小说推向成熟和引身运用蒙太奇、人物心理分析等手法,凸现对现实生活的感觉和印象。

《上海狐步舞》、《梅雨之夕》等是他们的代表作。

诗歌的“三美”诗歌的“三美”,即“建筑美、音乐美、绘画美”,这是由闻一多倡导的,是他对新诗理论做出的贡献。

“三美”理论主张诗歌创作要有建筑的美、音乐的美和绘画的美。

它是针对当时的新诗形式过分散体化而提出来的。

这一主张奠定了新格律学派的理论基础,对新诗的发展作出了一定的贡献。

现代派诗歌30年代在中国产生的现代派诗歌普遍受到法国象征主义诗歌的启发和影响。

同时又承接了李金发为代表的20年代中国象征诗派的某些艺术追求。

30年代中国现代派诗歌特别追求诗歌创作在总体上所产生的朦胧的美,追求以奇特观念的联络和繁复的意象来结构诗的内涵。

现代派诗人往往以其特有的青春病态的心灵,咏叹着浊世的哀音,表达着对社会的不满和抗争,也流露出对人生深深的寂寞和惆怅。

戴望舒是30年代“现代派诗歌代表”。

中国现代文学史的流派发展及其特点第一篇:中国现代文学史的流派发展及其特点中国现代文学史的流派发展及其特点一、问题小说五四以后的中国并不是一个充满青春气象的中国,而是军阀混战,民不聊生的惨状。

而新文化运动又启蒙了中华民族,人们就开始思考怎样是健全的社会,理想的人生等问题。

这些问题又迫使小说家去探索去回答。

并且受到外国文学的影响,尤其是易卜生的社会问题剧。

大量的欧洲、俄国的表现社会与人生的作品介绍到中国来。

其思想令中国青年耳目一新,导致中国式的问题剧的风行,也直接推动了问题小说的创作。

问题小说在“五四”时期的流行,主要反映了大批知识青年的觉醒。

探问人生的终极,关顾每个人的人生价值、生存真谛。

问题小说的代表作家有冰心,倪焕之,叶绍均等二、乡土小说(田园抒情小说)二十年代中期在鲁迅影响下出现的以文学研究会一些成员为主的‘乡土小说’派。

”,它是中国现代小说创作的一个重要流派,是农村题材小说,它多取材于具有鲜明地方特色和浓厚地域风俗的农村。

“乡土小说”指的是20年代初、中期,一批寓居北京、上海的作家,以自己熟悉的故乡风土人情为题材,旨在揭示宗法制乡镇生活的愚昧、落后,并借以抒发自己乡愁的小说。

这批作家有冯文炳(废名)、王彦鲁、台静农等。

三、以蒋光慈为代表的革命小说派。

革命派小说是太阳社,创造社在1927年以后到三十年代初所形成的流派。

当时,创造社的成员由艺术派转向革命派,郭沫若,成仿吾等投身实际革命工作,郁达夫却退出了创造社。

太阳社的将光磁先与创造社成员合作,借创造社的刊物发表革命小说《少年漂泊者》,《鸭绿江上》等。

1927年,他和孟超等结成太阳社,随后与创造社、共同提倡无产阶级革命文学,创作了一系列的革命文学小说。

四、新感觉派三十年代初期形成的以刘呐鸥、穆时英、施蛰存为代表的新感觉派小说是中国文学创作的一个组成部分。

“新感觉派”小说的根本特点是特别强调作家的主观感觉而不太注重对客观生活的真切描写。

刘呐鸥是“新感觉派”小说的最初尝试者,他创办于1928年9月的《无轨列车》半月刊,标志着中国“新感觉派”小说实践的开始。

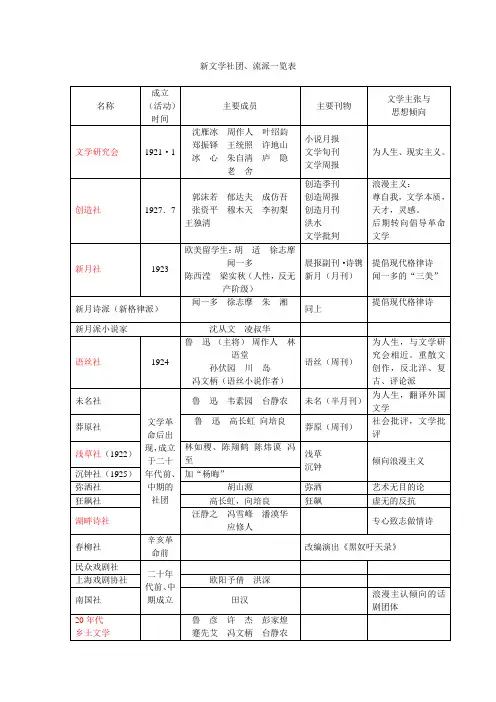

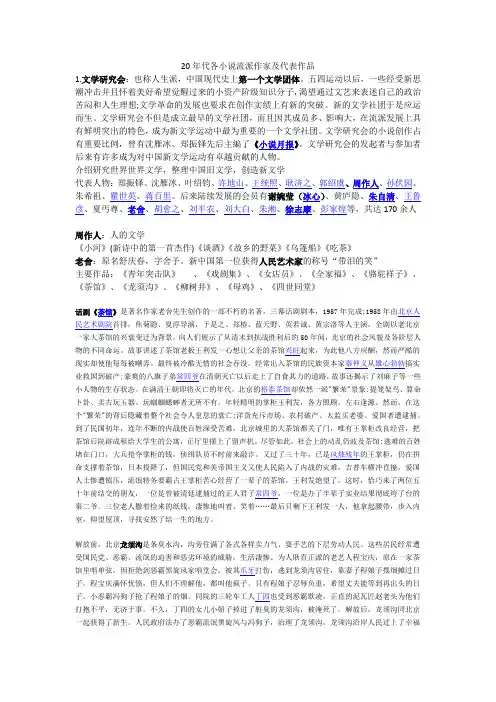

20年代各小说流派作家及代表作品1.文学研究会:也称人生派,中国现代史上第一个文学团体。

五四运动以后,一些经受新思潮冲击并且怀着美好希望觉醒过来的小资产阶级知识分子,渴望通过文艺来表述自己的政治苦闷和人生理想;文学革命的发展也要求在创作实绩上有新的突破。

新的文学社团于是应运而生。

文学研究会不但是成立最早的文学社团,而且因其成员多、影响大,在流派发展上具有鲜明突出的特色,成为新文学运动中最为重要的一个文学社团。

文学研究会的小说创作占有重要比例,曾有沈雁冰、郑振铎先后主编了《小说月报》。

文学研究会的发起者与参加者后来有许多成为对中国新文学运动有卓越贡献的人物。

介绍研究世界世界文学,整理中国旧文学,创造新文学代表人物:郑振铎、沈雁冰、叶绍钧、许地山、王统照、耿济之、郭绍虞、周作人、孙伏园、朱希祖、瞿世英、蒋百里。

后来陆续发展的会员有谢婉莹(冰心)、黄庐隐、朱自清、王鲁彦、夏丐尊、老舍、胡愈之、刘半农、刘大白、朱湘、徐志摩、彭家煌等,共达170余人周作人:人的文学《小河》(新诗中的第一首杰作)《谈酒》《故乡的野菜》《乌篷船》《吃茶》老舍:原名舒庆春,字舍予。

新中国第一位获得人民艺术家的称号“带泪的笑”主要作品:《青年突击队》、《戏剧集》、《女店员》、《全家福》、《骆驼祥子》、《茶馆》、《龙须沟》、《柳树井》、《母鸡》、《四世同堂》话剧《茶馆》是著名作家老舍先生创作的一部不朽的名著,三幕话剧剧本,1957年完成;1958年由北京人民艺术剧院首排,焦菊隐、夏淳导演,于是之、郑榕、蓝天野、英若诚、黄宗洛等人主演,全剧以老北京一家大茶馆的兴衰变迁为背景,向人们展示了从清末到抗战胜利后的50年间,北京的社会风貌及各阶层人物的不同命运。

故事讲述了茶馆老板王利发一心想让父亲的茶馆兴旺起来,为此他八方应酬,然而严酷的现实却使他每每被嘲弄。

最终被冷酷无情的社会吞没。

经常出入茶馆的民族资本家秦仲义从雄心勃勃搞实业救国到破产;豪爽的八旗子弟常四爷在清朝灭亡以后走上了自食其力的道路,故事还揭示了刘麻子等一些小人物的生存状态。

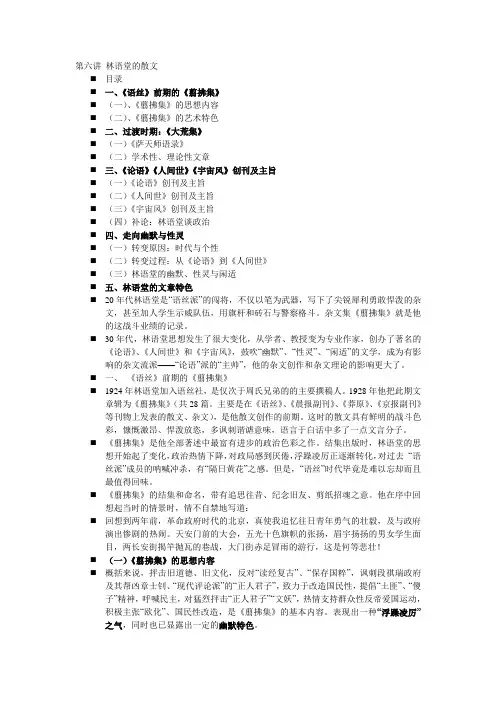

第六讲林语堂的散文⏹目录⏹一、《语丝》前期的《翦拂集》⏹(一)、《翦拂集》的思想内容⏹(二)、《翦拂集》的艺术特色⏹二、过渡时期:《大荒集》⏹(一)《萨天师语录》⏹(二)学术性、理论性文章⏹三、《论语》《人间世》《宇宙风》创刊及主旨⏹(一)《论语》创刊及主旨⏹(二)《人间世》创刊及主旨⏹(三)《宇宙风》创刊及主旨⏹(四)补论:林语堂谈政治⏹四、走向幽默与性灵⏹(一)转变原因:时代与个性⏹(二)转变过程:从《论语》到《人间世》⏹(三)林语堂的幽默、性灵与闲适⏹五、林语堂的文章特色⏹20年代林语堂是“语丝派”的闯将,不仅以笔为武器,写下了尖锐犀利勇敢悍泼的杂文,甚至加人学生示威队伍,用旗杆和砖石与警察格斗。

杂文集《翦拂集》就是他的这战斗业绩的记录。

⏹30年代,林语堂思想发生了很大变化,从学者、教授变为专业作家,创办了著名的《论语》、《人间世》和《宇宙风》,鼓吹“幽默”、“性灵”、“闲适”的文学,成为有影响的杂文流派——“论语”派的“主帅”,他的杂文创作和杂文理论的影响更大了。

⏹一、《语丝》前期的《翦拂集》⏹1924年林语堂加入语丝社,是仅次于周氏兄弟的的主要撰稿人。

1928年他把此期文章辑为《翦拂集》(共28篇。

主要是在《语丝》、《晨报副刊》、《莽原》、《京报副刊》等刊物上发表的散文、杂文),是他散文创作的前期。

这时的散文具有鲜明的战斗色彩,慷慨激昂、悍泼放恣,多讽刺谐谑意味,语言于白话中多了一点文言分子。

⏹《翦拂集》是他全部著述中最富有进步的政治色彩之作。

结集出版时,林语堂的思想开始起了变化,政治热情下降,对政局感到厌倦,浮躁凌厉正逐渐转化,对过去“语丝派”成员的呐喊冲杀,有“隔日黄花”之感。

但是,“语丝”时代毕竟是难以忘却而且最值得回味。

⏹《翦拂集》的结集和命名,带有追思往昔、纪念旧友、剪纸招魂之意。

他在序中回想起当时的情景时,情不自禁地写道:⏹回想到两年前,革命政府时代的北京,真使我追忆往日青年勇气的壮毅,及与政府演出惨剧的热闹。

20年代各小说流派作家及代表作品1.文学研究会:也称人生派,中国现代史上第一个文学团体。

五四运动以后,一些经受新思潮冲击并且怀着美好希望觉醒过来的小资产阶级知识分子,渴望通过文艺来表述自己的政治苦闷和人生理想;文学革命的发展也要求在创作实绩上有新的突破。

新的文学社团于是应运而生。

文学研究会不但是成立最早的文学社团,而且因其成员多、影响大,在流派发展上具有鲜明突出的特色,成为新文学运动中最为重要的一个文学社团。

文学研究会的小说创作占有重要比例,曾有沈雁冰、郑振铎先后主编了《小说月报》。

文学研究会的发起者与参加者后来有许多成为对中国新文学运动有卓越贡献的人物。

介绍研究世界世界文学,整理中国旧文学,创造新文学代表人物:郑振铎、沈雁冰、叶绍钧、许地山、王统照、耿济之、郭绍虞、周作人、孙伏园、朱希祖、瞿世英、蒋百里。

后来陆续发展的会员有谢婉莹(冰心)、黄庐隐、朱自清、王鲁彦、夏丐尊、老舍、胡愈之、刘半农、刘大白、朱湘、徐志摩、彭家煌等,共达170余人周作人:人的文学《小河》(新诗中的第一首杰作)《谈酒》《故乡的野菜》《乌篷船》《吃茶》老舍:原名舒庆春,字舍予。

新中国第一位获得人民艺术家的称号“带泪的笑”主要作品:《青年突击队》、《戏剧集》、《女店员》、《全家福》、《骆驼祥子》、《茶馆》、《龙须沟》、《柳树井》、《母鸡》、《四世同堂》话剧《茶馆》是著名作家老舍先生创作的一部不朽的名著,三幕话剧剧本,1957年完成;1958年由北京人民艺术剧院首排,焦菊隐、夏淳导演,于是之、郑榕、蓝天野、英若诚、黄宗洛等人主演,全剧以老北京一家大茶馆的兴衰变迁为背景,向人们展示了从清末到抗战胜利后的50年间,北京的社会风貌及各阶层人物的不同命运。

故事讲述了茶馆老板王利发一心想让父亲的茶馆兴旺起来,为此他八方应酬,然而严酷的现实却使他每每被嘲弄。

最终被冷酷无情的社会吞没。

经常出入茶馆的民族资本家秦仲义从雄心勃勃搞实业救国到破产;豪爽的八旗子弟常四爷在清朝灭亡以后走上了自食其力的道路,故事还揭示了刘麻子等一些小人物的生存状态。

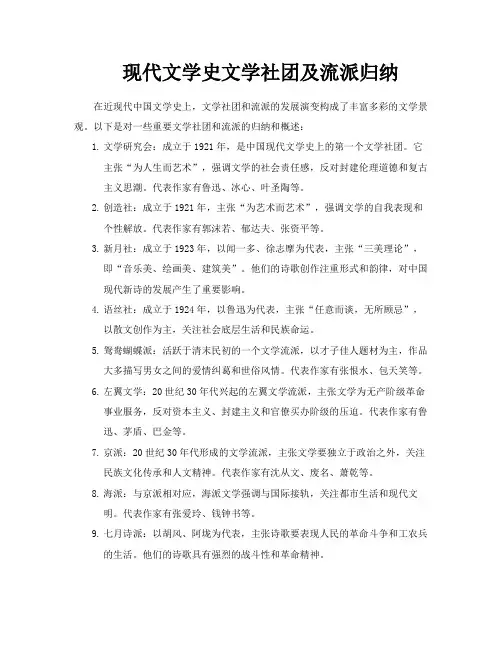

现代文学史文学社团及流派归纳在近现代中国文学史上,文学社团和流派的发展演变构成了丰富多彩的文学景观。

以下是对一些重要文学社团和流派的归纳和概述:1.文学研究会:成立于1921年,是中国现代文学史上的第一个文学社团。

它主张“为人生而艺术”,强调文学的社会责任感,反对封建伦理道德和复古主义思潮。

代表作家有鲁迅、冰心、叶圣陶等。

2.创造社:成立于1921年,主张“为艺术而艺术”,强调文学的自我表现和个性解放。

代表作家有郭沫若、郁达夫、张资平等。

3.新月社:成立于1923年,以闻一多、徐志摩为代表,主张“三美理论”,即“音乐美、绘画美、建筑美”。

他们的诗歌创作注重形式和韵律,对中国现代新诗的发展产生了重要影响。

4.语丝社:成立于1924年,以鲁迅为代表,主张“任意而谈,无所顾忌”,以散文创作为主,关注社会底层生活和民族命运。

5.鸳鸯蝴蝶派:活跃于清末民初的一个文学流派,以才子佳人题材为主,作品大多描写男女之间的爱情纠葛和世俗风情。

代表作家有张恨水、包天笑等。

6.左翼文学:20世纪30年代兴起的左翼文学流派,主张文学为无产阶级革命事业服务,反对资本主义、封建主义和官僚买办阶级的压迫。

代表作家有鲁迅、茅盾、巴金等。

7.京派:20世纪30年代形成的文学流派,主张文学要独立于政治之外,关注民族文化传承和人文精神。

代表作家有沈从文、废名、萧乾等。

8.海派:与京派相对应,海派文学强调与国际接轨,关注都市生活和现代文明。

代表作家有张爱玲、钱钟书等。

9.七月诗派:以胡风、阿垅为代表,主张诗歌要表现人民的革命斗争和工农兵的生活。

他们的诗歌具有强烈的战斗性和革命精神。

10.九叶诗派:活跃于20世纪40年代的现代诗歌流派,以穆旦、辛笛等九位青年诗人为代表,主张诗歌要表现人民疾苦和反封建精神。

11.山药蛋派:以赵树理为代表的山西作家群,作品多描写农村生活和普通人物,具有浓厚的地方色彩。

12.白洋淀派:以孙犁为代表的河北作家群,作品注重表现战争中的人性和人情,形成了独特的艺术风格。

了解20年代诗歌的发展流变20年代诗体诗风流变1、风行一时的小诗创作1923年1月,冰心《繁星》由商务社出版;5月,《春水》由新潮社出版1923年12月,宗白华《流云》由亚东图书馆出版1925年3月,梁宗岱《晚祷》由商务印书馆出版2、20年代中期起出现的新月诗派和象征诗派。

3、无产阶级文学思潮的渐次兴盛及其对早期新诗的影响。

光慈《新梦》,1925年1月书店掌握早期白话诗、郭沫若《女神》、湖畔诗派、、小诗体、新月诗派、象征诗派的特点及代表性诗人与诗作学习现代诗歌作品鉴赏方法一、新诗的诞生二、尝试中的新诗——早期白话诗三、浪漫主义诗歌四、湖畔诗派五、小诗六、诗的“规化”———新月派七、纯诗概念的提出——早期象征诗派一、早期白话诗1、胡适与《尝试集》1920年3月,胡适的诗集《尝试集》出版。

这是中国第一部新诗别集。

现代白话诗最早的一批婴儿。

诗歌理论:说话要明白清楚,材料要剪裁、意境要平实、最扼要的材料用最简练的字句表现出来。

评价:从中国古典诗歌的形式传统中挣脱出来理论主:作诗如作文打破诗的格律,换以自然音节白话诗歌2、其他白话诗人半农、默、周作人、俞平伯、康白情、大白等。

早期白话新诗的艺术特点:重实感,少想象,偏于理;大多不用韵,表现出随感情起伏自然变换节奏和句式的散文化倾向。

二、浪漫主义新诗创造社——浪漫诗派1、问题意识:针对早期白话诗缺少“诗味”、想象、激情等展开批判,开始构建新诗。

2、理论主:郭沫若:诗的本质专在抒情诗=(直觉+想象+情调)+(适当的文字)3、郭沫若与《女神》(1892——1978),原名郭开贞,号尚武,别号鼎堂,曾用笔名沫若等,县沙湾镇人。

该诗集分为三辑:第一辑是三部历史题材的诗剧《女神之再生》、《湘累》、《棠棣之花》,又称为“女神三部曲”。

第二辑30首诗,属于惠特曼式的雄浑风格的诗歌,集中了郭沫若“五四”时期最有影响最具代表性的诗作。

第三23首诗,主要是诗人早期受泰戈尔、海涅影响而写的小诗,以及1921年回到国写的,风格趋于冲淡、清丽。

竭诚为您提供优质文档/双击可除20年代散文流派篇一:20年代散文整理20年代散文(一)《新青年》“随感录”作家群(主要是杂文创作)—短小精悍的社会文明批评。

最早显示白话文艺术特质的文体之一。

“化传统”。

1918年4月《新青年》设立“随感录”作家群:他们大都是新文化运动的先驱者。

论战批判色彩浓厚的急就章。

对于文化痼疾,社会时弊进行了有力的抨击。

对现实作敏锐的反应,体现“五四”的青春精神,又有鲜明的个人风格。

如:李大钊,陈独秀,刘半农,钱玄同,周作人等,以鲁迅的杂文最具代表性。

1927年《野草》的出版,标志着现代散文诗的成熟。

这个作家群奠定了杂文在中国现代散文史上的地位,而且影响所及,自《新青年》到《莽原》《语丝》,直到30年代以后的《萌芽》《太白》《中流》,可以找出一条发展轨迹。

《新青年》《莽原》《语丝》(后分化出“言志派”—在周作人麾下聚集的自由主义作家群,以后发展到《骆驼草》《水星》《论语》等)(二)语丝文体(语丝派)语丝社是以1924年11月创刊于北京的《语丝》周刊而得名的,是五四以后出现的一个重要的作家群体。

这一群体不同于文学研究会和创造社,它没有严格的组织,只是一个由《语丝》周刊主要撰稿人形成的同仁团体,但其影响却能与文学研究会和创造社等社团相提并论,而且这个刊物坚持的时间很长。

《语丝》周刊从24年11月17日创刊,到1930年3月10日停刊,是极少数长寿刊物之一。

它先后由孙伏园、周作人、鲁迅、柔石、李小峰任主编,长期撰稿人主要有周作人、鲁迅、林语堂、钱玄同、川岛、章依萍、孙伏园、俞平伯、刘半农等,另外现代文学史上的一些重要作家如郁达夫、朱自清、胡适、徐志摩、沈从文等也经常在《语丝》上发表作品。

从成员的构成看,语丝同仁在政治态度、思想倾向和艺术主张方面都不很一致,但在办刊宗旨和创作态度上很相近,即提倡自由思想和独立意识,提倡美的、艺术的生活。

语丝作家群继承了“五四”新文学的战斗传统,展开积极的社会批评和文化批评,对迂腐的封建礼教和落后的思想意识、僵化的传统观念、军阀官僚的残暴统治和虚伪的文风进行了猛烈的抨击,同时大力提倡美的、艺术的生活,提倡思想和言论自由。

竭诚为您提供优质文档/双击可除20年代散文流派篇一:20年代散文整理20年代散文(一)《新青年》“随感录”作家群(主要是杂文创作)—短小精悍的社会文明批评。

最早显示白话文艺术特质的文体之一。

“化传统”。

1918年4月《新青年》设立“随感录”作家群:他们大都是新文化运动的先驱者。

论战批判色彩浓厚的急就章。

对于文化痼疾,社会时弊进行了有力的抨击。

对现实作敏锐的反应,体现“五四”的青春精神,又有鲜明的个人风格。

如:李大钊,陈独秀,刘半农,钱玄同,周作人等,以鲁迅的杂文最具代表性。

1927年《野草》的出版,标志着现代散文诗的成熟。

这个作家群奠定了杂文在中国现代散文史上的地位,而且影响所及,自《新青年》到《莽原》《语丝》,直到30年代以后的《萌芽》《太白》《中流》,可以找出一条发展轨迹。

《新青年》《莽原》《语丝》(后分化出“言志派”—在周作人麾下聚集的自由主义作家群,以后发展到《骆驼草》《水星》《论语》等)(二)语丝文体(语丝派)语丝社是以1924年11月创刊于北京的《语丝》周刊而得名的,是五四以后出现的一个重要的作家群体。

这一群体不同于文学研究会和创造社,它没有严格的组织,只是一个由《语丝》周刊主要撰稿人形成的同仁团体,但其影响却能与文学研究会和创造社等社团相提并论,而且这个刊物坚持的时间很长。

《语丝》周刊从24年11月17日创刊,到1930年3月10日停刊,是极少数长寿刊物之一。

它先后由孙伏园、周作人、鲁迅、柔石、李小峰任主编,长期撰稿人主要有周作人、鲁迅、林语堂、钱玄同、川岛、章依萍、孙伏园、俞平伯、刘半农等,另外现代文学史上的一些重要作家如郁达夫、朱自清、胡适、徐志摩、沈从文等也经常在《语丝》上发表作品。

从成员的构成看,语丝同仁在政治态度、思想倾向和艺术主张方面都不很一致,但在办刊宗旨和创作态度上很相近,即提倡自由思想和独立意识,提倡美的、艺术的生活。

语丝作家群继承了“五四”新文学的战斗传统,展开积极的社会批评和文化批评,对迂腐的封建礼教和落后的思想意识、僵化的传统观念、军阀官僚的残暴统治和虚伪的文风进行了猛烈的抨击,同时大力提倡美的、艺术的生活,提倡思想和言论自由。

在针砭时弊的杂感和随笔方面,语丝作家群形成了共有的风格:排旧促新,放纵而谈,古今并论,庄谐杂出,简洁明快,不拘一格。

这种鲜明的文体风格被称作“语丝文体”。

语丝社主要成员有周作人,林语堂,章川岛,孙伏园。

周作人是语丝社重要的散文家。

其作品:文明批评,社会批评,杂感。

“富于俏皮的语言和讽刺的意味”,“任意而谈,无所顾忌”。

也有抒情小品的佳作。

孙伏园《伏园游记》,川岛《月夜》(三)周作人与“言志派”散文于抗争小品文之外,又分出闲适,青涩,充满趣味性,知识性的一脉散文来。

俞平伯,钟敬文,废名等,都是这一流派的主要散文作家。

1周作人(1)“美文”。

1921年6月发表《美文》,将欧洲文学中“美文”概念引入中国。

(2)“言志”(闲谈体,闲话风)借鉴明人小品和外国随笔,形成自然隽永,冲淡平和,舒徐自如的风格。

《北京的茶食》《故乡的野菜》《苦雨》《喝茶》《乌篷船》。

涩味和简单味,选材平凡而别有情趣,也有“中年心态”的落寞颓废。

(3)“文抄公体”30,40年代三四十年代周作人的散文仍有不少出产,但闲谈式的作品少了,他试验一种“文抄公体”的散文——笔记体散文之一种,文章主干是精心挑选的或苦涩或华美的古文,连缀其间的周作人的评点,则用简明,朴实的现代白话,两者有机糅合,互相调剂,常兼两种文体之美,古雅遒劲。

《游山日记》《关于傅青主》《无生老母的信息》。

(4)周作人的抒情散文和小品文:①追求知识,哲理,趣味的统一:在娓娓絮语中针砭时弊,纵谈文史,描摹风物,探寻人情物理,显示着“爱智者”的博识与理智,却又无“卖智与玄学”之嫌,并自有亲切,通达的风致。

②从容描绘中浸透着作家的闲适趣味:“蕴藉而诙谐”的“淡淡的喜悦”里,掺杂着几分忧郁,惆怅的苦味。

③文字表达上大巧若拙,举重若轻,构成了冲淡平和的境界,同时又注意适当的含蓄,另有一种“涩味”。

并且简素质朴,寓庄于谐,寓谐于庄,庄谐并出,自有一种含蓄耐读的“简单味”。

④恬淡自然,真率亲切,写法随便,不矫揉造作,笔调自然流畅,舒徐自在。

如《乌篷船》,以致友人书的形式,介绍故乡的风物,态度亲切随便,在不知不觉中洋溢着乡情和野趣,在潜隐中透露出深厚真挚的故乡之恋。

(5)周作人的散文大致可分为两类:①“浮躁凌厉”的——多收入《谈龙集》《谈虎集》。

②“冲淡平和”的——其散文的主体。

代表作《吃茶》《谈酒》《乌篷船》《故乡的野菜》等。

周作人的“美文”带动了一介“闲话风”气候的形成。

2其他作家(1)俞平伯《杂拌儿》《燕知草》《陶然亭的雪》《清河坊》《西湖的六月十八夜》朦胧空灵的意境,远离现实的玄理和感伤。

以旧格调自享。

(2)钟敬文《荔枝小品》平远清隽的美学追求。

《荔枝》《茶》《黄叶小谈》咏物小品。

《钱塘江的夜潮》《太湖游记》情思清朗。

(3)冯文炳专写农村乡镇的宁静生活和对小人物的同情。

初以冲淡为衣,小说和散文融合,注重意境。

后追求朦胧,陷入“废名气”。

补充:言志派散文的代表作家:周作人,朱自清,冰心,俞平伯,钟敬文,废名,丰子恺,林语堂,梁实秋,梁遇春,钱钟书等。

“美文”的提出者——周作人。

俞平伯,朱自清,冰心等作家的散文均可以“美文”相称(即“美文”概念的积极实践者。

)(四)冰心,朱自清和文研会作家散文文研会作家散文:朱自清,冰心,许地山,叶圣陶,夏丏尊,瞿秋白(另外:钱理群版本将丰子恺,梁遇春,郑振铎,茅盾也列入其中)。

钱理群:文研会的散文作家还有擅写散文诗的王统照,以感伤书信体散文赢得读者的庐隐,以及属于乡土文学派的鲁彦,蹇先艾等。

1冰心“小诗”味散文,青年的共鸣和模仿。

①空灵清丽的风致行云流水的文字,倾诉真情的温柔和忧愁,“爱的哲学”。

《往事(一)·七》雨中荷花和母爱主题。

《山中杂记之七——说几句爱海的孩子气的话》山与海的对比。

②文体的自觉追求“白话文言化”、“中文西文化”。

《往事》其二(八)文言的典雅凝练加适当“欧化”,婉转流动。

2朱自清在现代文学史上,朱自清是极少数能用白话写出脍炙人口的散文名篇的大家,其抒情散文是公认的现代散文与现代汉语的楷模。

散文集《背影》,诗文合集《踪迹》等。

(1)朱自清散文:①以事传情类《背影》《给亡妇》②借景抒情类《荷塘月色》《桨声灯影里的秦淮河》《温州的踪迹°绿》(2)朱自清散文创作特色:①感情真挚醇朴。

以家庭生活为素材的作品中,多表现父子之情,夫妇之情,儿女之情等。

如《背影》中父亲的深情,《给亡妇》中悼妻与自忏之情,《荷塘月色》以景物之“静”反衬心情之不静。

②情景交融的意境刻画,文中有画,画中有诗。

清华园的一个平常的荷塘,一到作者笔下,简直无美不备:淡淡的月色,田田的荷叶,组成了一幅意境幽美的工笔画。

③对自然景物观察准确精当,对声音,色彩感觉敏锐。

④善于集赋比兴各种手法,起承转合,手挥目送,既曲尽其意又余音袅袅。

⑤文笔精美婉丽,节奏跌宕有致,饱含诗意和生活情趣。

⑥缜密精巧的构思。

朱自清的散文大多篇幅不长,构思更见匠心。

如《背影》里的四次背影四次眼泪,《荷塘月色》意在写心中"颇不宁静",一路写来,却处处见"静"。

⑦清幽细密的语言艺术.如《背影》的质朴,《浆声灯影里的秦淮河》的文字极富色彩感,呈现出视觉感官上的绘画美,《荷塘月色》里的26个叠词,颇有听觉的美感。

朱自清对优雅和谐、含蓄节制的美的追求,一方面是中国传统文化精神的延续,另一方面也隐含着对中国现实社会景象的逃逸和否定。

(3)朱自清对现代散文的贡献1,朱自清对中国现代散文做出了重要贡献.他的"美文"数量不多,而精品不少.尤其是像以至情为特色的《背影》,以诗情画意为特色的《荷塘月色》等,是中国现代散文中的名篇,奠定了他作为现代散文大师的地位.2,朱自清以自己的散文创作实践,证明白话文也能写出漂亮的"美文",巩固了文学革命的胜利成果.3其他作家炽热的反帝激愤,急雨般节奏。

《藕与莼菜》对故乡的情思,平淡从容。

郑振铎《街血洗去后》《六月一日》沉痛的感情和质朴的语言。

《山中杂记》真率、俊逸。

茅盾《五月三十日的下午》《暴风雨》《宿莽》集旅日散文,低沉格调。

《叩门》《雾》《卖豆腐的哨子》时代的苦闷和期望,回荡起伏的怅惘。

(五)郁达夫和创造社作家散文1郁达夫率真,坦诚的自剖式文字,“自叙传”特点。

(倾诉自身遭遇,以恣肆的文字喷发激愤,因这激愤而生的苦闷、无聊、自怜,乃至自暴自弃、自虐自残,都有着个性解放,离经叛道的性质,带有时代病的感伤。

)《归航》离日返国时的复杂心情,无所顾忌的文字。

《还乡》《还乡记》对社会贫富不均的强烈不平,渗透着遁世思想《给一个文学青年的公开状》鼓动青年反叛,惊世骇俗的冲击力。

《一个人在途上》感人肺腑的至情。

缺点:自怜自哀过甚,不免流于颓废。

文中夹杂一些色情描写。

其散文有时支离散漫,缺乏节制,不讲究章法,质量上不平衡。

2郭沫若《月蚀》《卖书》个人贫困的遭际,向社会的悲愤呼叫《路畔的蔷薇》青春的欢悦与离乡的孤寂(六)新月派与“现代评论”派的散文①徐志摩自由而华丽的散文文体,多冥想型小品。

《翡冷翠山居闲话》《我所知道的康桥》《“浓得化不开”》快如闪电的感兴,刹那灵感的流动。

繁复华丽。

②陈西滢篇二:第七章20年代散文第七章20年代散文教学目标:1、把握整个20年代散文的发展概况。

2、掌握重要作家如周作人、朱自清等人的创作。

3、把握鲁迅《野草》的创作特色。

教学重点:1、周作人的“闲话体”散文;2、朱自清的散文特色。

3、鲁迅《野草》的创作特色。

教学课时:4课时教学过程:第一节周作人、朱自清的散文(2课时)教学重点:周作人的“闲话体”艺术散文风格。

一、20年代散文概况:鲁迅在30年代曾经这样回顾:到了“五四”运动的时候,才又来了一个展开,散文小品的成功,几乎在小说戏曲之上。

朱自清则评价说:五四阶段散文创作的派别林立,“有种种的样式,种种的流派,表现着,批评着,解释着人生的各面。

迁流曼延,日新月异:有中国名士风,有外国绅士风,有隐士,有叛徒,在思想上是如此。

或描写,或讽刺,或委曲,或缜密,或劲健,或绮丽,或洗练,或流动,或含蓄,在表现上是如此。

”这时期产生了周作人、冰心、朱自清、郁达夫等现代散文四大家以及鲁迅、林语堂、徐志摩、梁遇春等诸多不同风致的散文名家。

到了三十年代则出现了何其芳的《画梦录》,四十年代又出现了张爱玲的《流言》,是现代散文家的队伍不断扩大。

二、简介五四前期的《新青年》“随感录”散文。

(1)1918年4月《新青年》第4卷4号开始设立“随感录”栏目,专门发表杂文。

此后有诸多报刊仿效开设同类栏目,使杂文承担了社会批评与文明批评的任务.成为最早显示白话文艺术特质的文体之一。