古代汉语 代词

- 格式:ppt

- 大小:2.45 MB

- 文档页数:43

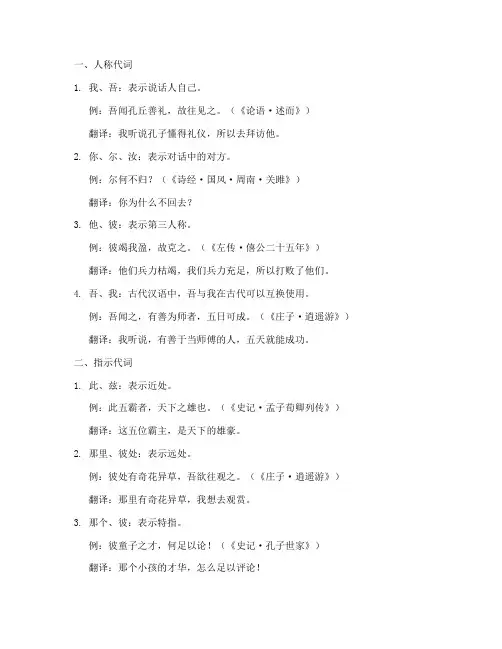

一、人称代词1. 我、吾:表示说话人自己。

例:吾闻孔丘善礼,故往见之。

(《论语·述而》)翻译:我听说孔子懂得礼仪,所以去拜访他。

2. 你、尔、汝:表示对话中的对方。

例:尔何不归?(《诗经·国风·周南·关雎》)翻译:你为什么不回去?3. 他、彼:表示第三人称。

例:彼竭我盈,故克之。

(《左传·僖公二十五年》)翻译:他们兵力枯竭,我们兵力充足,所以打败了他们。

4. 吾、我:古代汉语中,吾与我在古代可以互换使用。

例:吾闻之,有善为师者,五日可成。

(《庄子·逍遥游》)翻译:我听说,有善于当师傅的人,五天就能成功。

二、指示代词1. 此、兹:表示近处。

例:此五霸者,天下之雄也。

(《史记·孟子荀卿列传》)翻译:这五位霸主,是天下的雄豪。

2. 那里、彼处:表示远处。

例:彼处有奇花异草,吾欲往观之。

(《庄子·逍遥游》)翻译:那里有奇花异草,我想去观赏。

3. 那个、彼:表示特指。

例:彼童子之才,何足以论!(《史记·孔子世家》)翻译:那个小孩的才华,怎么足以评论!4. 此、斯:表示近处。

例:此吾所以异于彼也。

(《庄子·逍遥游》)翻译:这就是我和他们不同的地方。

三、疑问代词1. 何:表示疑问,相当于现代汉语的“什么”。

例:何谓仁义?(《孟子·梁惠王上》)翻译:什么是仁义?2. 哪里、何处:表示疑问,相当于现代汉语的“哪里”。

例:吾问曰:“何处得此奇遇?”(《庄子·逍遥游》)翻译:我问:“在哪里得到这个奇遇?”3. 哪个、何:表示特指疑问,相当于现代汉语的“哪个”。

例:何者为之?(《庄子·逍遥游》)翻译:哪个是它?四、物主代词1. 我的、吾之:表示所属关系。

例:吾之马,何能胜彼?(《庄子·逍遥游》)翻译:我的马,怎么能胜过它?2. 你的、尔之:表示所属关系。

例:尔之马,何能胜吾?(《庄子·逍遥游》)翻译:你的马,怎么能胜过我?通过以上介绍,相信大家对文言文中常见的代词有了更深入的了解。

古代汉语人称代词语法介绍_古代汉语词类的划分和特点与现代汉语大致相同,其中代语与现代汉语有较大的不同,下面,把古现代的代词不同的地方简单介绍一下。

首先代词可分为人称代词、指示代词、疑问代词三类。

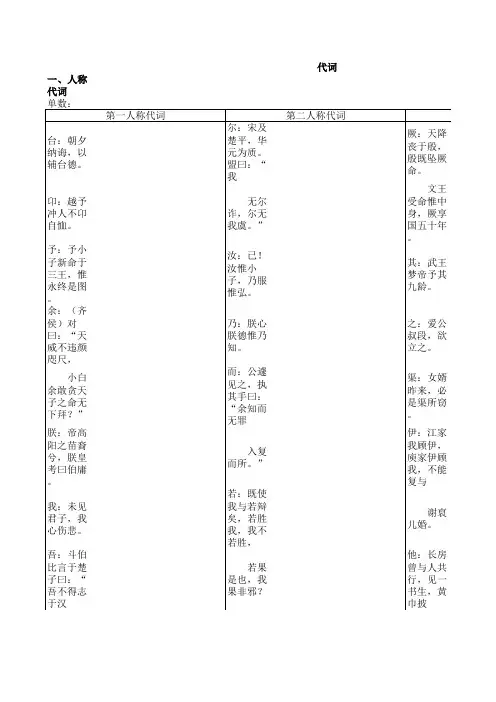

古代汉语的人称代词有:第一人称代词:余、予、吾、我(相当于现代汉语的我、我们);第二人称代词:尔、汝〈相当于现代汉语的你、你们);第三人称代词:之、其(相当于现代汉语的他、她、它、他们、她们它们和他的、她的、它的 )等。

古代汉语人称代词和现代汉语不同的地方是a.有些人称代词既可以表示单数,又可以表示复数。

b.有些人称代词既可以表示人称,又可以表示领属。

例如尔既可以表示你、你们,又可以表示你的、你们的。

第三人称代词略有不同。

之只表示他(她、它和他(她、它)们 . 不表示他(她、它)的。

例如读他的诗不能说成读之诗,而且,只能作宾语,不能作主语。

例如,能说吾能胜之 ,但不能说之能胜吾。

表示他(她、它)的和他(她、它)们的是其。

如攻其不备,出其不意。

在先秦两汉,其不能表示他或他们。

到晋以后,才出出现饮其麻沸散(给他喝麻沸散)这样的用法。

但总的来说,这种用法仍是不多见的。

还有一点应当注意之和其虽然是第三人称代词,但有时可以灵活运用,用来指我、我的或你、你的,如:柳宗元《捕蛇者说》蒋氏大戚,汪然出涕曰:君将哀而生之乎?,蒋氏很悲伤.眼泪汪汪的说:你要可怜我,救活我吗?)曹操{ 让县自明本志令封侯作征西将军,然后题墓道言汉故征西将军曹猴之墓,此其志也(希望能封侯作征西将军,然后死后在墓碑上题着汉故征西将军曹侯之墓 -几个字:这就是我的志向。

)在这里附带说一下之字的一种特殊的用法:有时之放在主语和谓语之间,这种之字旺旺翻译不出来,例如:《论语.微子》道之不行.己知之矣《战国策.燕策二》:故愿王之熟计之也《左传.僖公十四年》:皮之不存,毛将安?(屁皮不存在了.毛将附着在哪里呢?)那么,它在句中起什么作用呢?让我们先看两个现代汉语的句子。

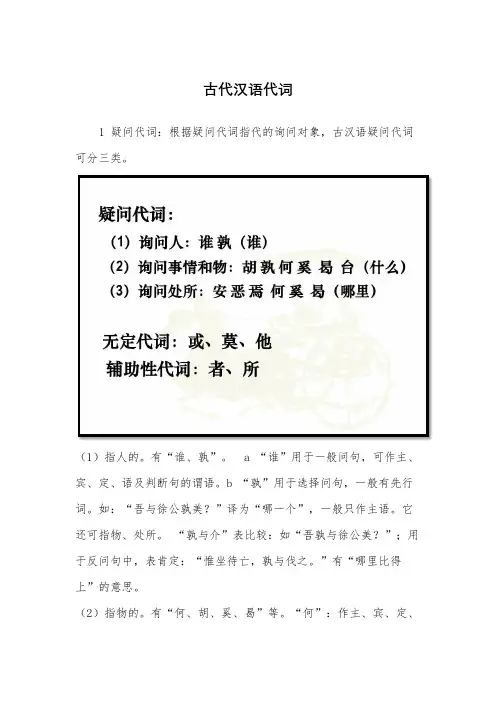

古代汉语代词1 疑问代词:根据疑问代词指代的询问对象,古汉语疑问代词可分三类。

(1)指人的。

有“谁、孰”。

a “谁”用于一般问句,可作主、宾、定、语及判断句的谓语。

b “孰”用于选择问句,一般有先行词。

如:“吾与徐公孰美?”译为“哪一个”,一般只作主语。

它还可指物、处所。

“孰与介”表比较:如“吾孰与徐公美?”;用于反问句中,表肯定:“惟坐待亡,孰与伐之。

”有“哪里比得上”的意思。

(2)指物的。

有“何、胡、奚、曷”等。

“何”:作主、宾、定、判谓,a 常用来询问原因或方法,如:“许子何不为陶冶?”译为“什么”“为什么”;b 询问处所,如“子欲何之?”译为“哪里”。

“胡、奚、曷”经常a 作状语,用来询问原因,相当于“为什么”或“怎么”,如“子奚乘是车也?”;b 它们也经常作介词的宾语前置,如“胡为”“曷为”,询问原因。

c “奚以”询问方法。

(3)指处所。

有“安、恶、焉”。

a 它们主要作状语,询问处所。

相当于现代的“在哪里”。

如“焉置土石?”;b 也可作前置宾语,用来询问处所。

如“沛公安在?”c 还可以用于反问句,作状语,加强反问语气。

类似于“哪里”。

d “焉”用于反问句后虚化了,不再实指处所。

如“今弗爱其子,安能爱君?”2 、指示代词:(1 )“之、兹、其”,表泛指和特指。

a “其”特指代词只作定语。

b “之、兹”泛指,c “之”作定、宾。

(2 )“此、是、斯”近指。

a 表示“这”义。

b 作主、定、宾语。

c “此、是”可作判断谓语。

d此和彼对应。

(3 )“彼、夫”远指。

a 表“那”义。

b “彼”指代性强,可作主、定宾语。

c “夫”指示性较弱,多作定语。

(4 )“尔、若、然”,谓词性。

a 表“如此”“象这(那)样”义。

b 在先秦,“尔”作定、宾语。

c “若”只作定语。

d “然”多作谓语。

(5 )“焉、诸”特殊的指示代词。

a “焉”相当“于此(之)”,常作补语。

如“过而能改,善莫大焉。

”b 一部分“焉”在句末虚化成语气词,表提示。

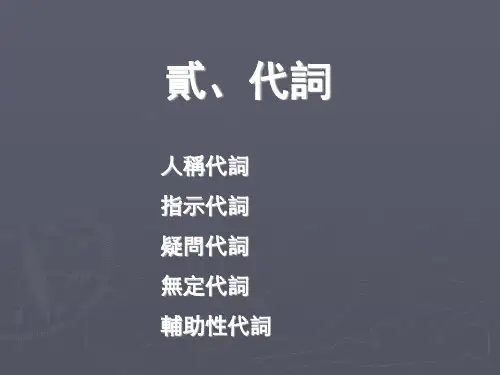

古汉语词类——代詞代詞是代替名詞以及其他實詞或詞組的詞。

主要作用在於行文時避免重復,以求文章簡潔。

古代漢語的代詞主要有以下人稱代詞、指示代詞、疑問代詞及無定代詞四類。

(一)人稱代詞根據人稱代詞所表示的物件,可以將其分爲三種人稱:1、第一人稱代詞主要代稱說話者本人。

常用的有“我、吾、予、余”等,均可以做主語、賓語、定語。

例:吾日三省吾身。

(《論語·學而》)衣服附在吾身,我知而慎之。

(《左傳·襄公三十一年》)我決起而飛,搶榆枋。

(《莊子·逍遙遊》)三人行,必有我師焉。

(《論語·述而》)知我者,謂我心憂。

(《詩經·王風·黍離》)自始合,而矢貫余手及肘。

(《左傳·成公二年》)爾何曾比予于管仲。

(《孟子·公孫醜上》)需要注意的是,“吾”在上古漢語的肯定句中一般不作賓語,在否定句中可以,但應該前置。

例:居則曰:“不吾知也。

”(《論語·先進》)子皮曰:“厚,吾愛之,不吾叛也。

”(《左傳·襄公三十一年》)表示第一人稱的代詞還有“卬、朕、某、儂”等。

“朕”先秦可用於所有人,秦始皇以後,只用于皇帝。

例:帝高陽之苗裔兮,朕皇考曰伯庸。

(屈原《離騷》)“卬”的用例不多,主要作主語,不作定語,少作賓語。

例:人涉卬否,卬須我友。

(《詩經·邶風·匏有苦葉》)2、第二人稱代詞主要代稱說話的對方。

常用的有“女、汝、爾、若、而、乃”等。

根據用法可以分爲兩類:“女、汝、爾、若”爲一類,可以作主語、賓語、定語。

例:逝將去女,適彼樂土。

(《詩經·衛風·碩鼠》)三歲貫女,莫我肯顧。

(《詩經·衛風·碩鼠》)汝心之固,固不可徹。

(《列子·湯問》)我無爾詐,爾無我虞。

(《左傳·宣公十五年》)今爾出於涯涘,觀于大海,乃知爾醜,爾將可與語大理矣。

(《莊子·秋水》)爾以玉為寶,我以不貪為寶。

古代汉语代词古代汉语和现代汉语的代词都分为三类,即人称代词、指示代词、疑问代词。

但是古今代词仍有很大差别,主要表现在指示代词的系统性方面。

另外,古代汉语还有无定代词和辅助性代词,这是现代汉语所没有的。

一、人称代词可以分为第一人称代词、第二人称代词和第三人称代词三类。

但是在先秦汉语里没有真正的第三人称代词,只是借用指示代词来表达第三人称的意义。

1、第一人称代词:主要有“吾”“我”“予(余)”“朕”。

常作句子的主宾语和定语。

例如:夫上党之国,我攻而胜之,吾不能居其地,不能乘其车。

(战国策?齐策)居则曰:“不吾知也”。

(庄子?齐物论)居,予语汝。

(庄子?达生)启予手,启予足。

(论语?泰伯)注意:(1)魏晋前,吾很少放在动词和介词后面作宾语。

(2)“朕”在秦以前也可以用于一般人。

2、第二人称代词主要有“女(汝)”“尔”“若”“而”“乃”,它们在语法功能上有所不同。

“女(汝)”“尔”“若”可以作主语宾语和定语,“而”和“乃”一般作定语。

例如:五侯九伯,女实征之。

(左传?齐桓公伐楚)我无尔诈,尔无我虞。

(左传?宣公15年)若为庸耕,何富贵也。

(史记?陈涉起义)予知之,将语若。

(庄子?知北游)吾乃与而君言,汝何为者哉?(史记?平原君列传)必欲烹乃翁,幸分我一杯羹。

(汉书?项羽传)注意:魏晋前,“吾”很少放在动词和介词后面作宾语。

3、第三人称代词:在先秦是没有的,古人可能根本就没有第三人称的概念。

后代才产生的第三人称的代词,在先秦是用指示代词“之”、“其”、“彼”来表达的。

为了方便阅读和理解,可以把它们看作第三人称代词。

“之”只做宾语,“其”只做定语。

例如:公室将卑,其宗族先落,则公从之。

(左传?晏婴论季氏)且夫水之积也不厚,则其负大舟也无力。

(庄子?逍遥游)注意:古代汉语没有“数”的范畴,人称代词在形式上没有单复数的区别,其单复数要依据语境辨别。

例如:齐师伐我,公将战。

(左传?庄公10年)尧舜之治天下,岂无所用其心哉。