古代汉语 人称代词

- 格式:ppt

- 大小:572.00 KB

- 文档页数:26

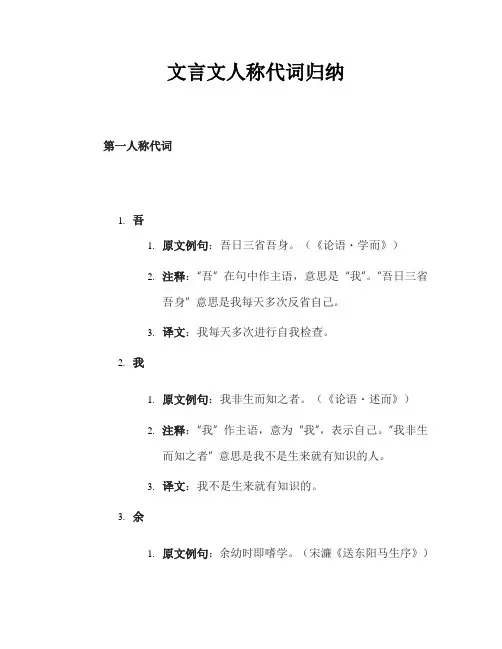

文言文人称代词归纳第一人称代词1.吾1.原文例句:吾日三省吾身。

(《论语・学而》)2.注释:“吾” 在句中作主语,意思是“我”。

“吾日三省吾身” 意思是我每天多次反省自己。

3.译文:我每天多次进行自我检查。

2.我1.原文例句:我非生而知之者。

(《论语・述而》)2.注释:“我” 作主语,意为“我”,表示自己。

“我非生而知之者” 意思是我不是生来就有知识的人。

3.译文:我不是生来就有知识的。

3.余1.原文例句:余幼时即嗜学。

(宋濂《送东阳马生序》)2.注释:“余” 作主语,是“我” 的意思。

“余幼时即嗜学”是说我小时候就非常爱好学习。

3.译文:我小时候就特别爱好学习。

4.予1.原文例句:予独爱莲之出淤泥而不染。

(周敦颐《爱莲说》)2.注释:“予” 作主语,为“我” 的意思。

这句话是说我唯独喜爱莲花从淤泥中长出却不被污染。

3.译文:我唯独喜爱莲花从淤泥中生长出来,却不沾染污秽。

第二人称代词5.汝1.原文例句:汝亦知射乎?(欧阳修《卖油翁》)2.注释:“汝” 作主语,是“你” 的意思,用于称呼对方。

这句话是说你也懂得射箭吗?3.译文:你也知道射箭吗?6.尔1.原文例句:尔安敢轻吾射!(欧阳修《卖油翁》)2.注释:“尔” 作主语,意思是“你”,带有质问的语气。

这句话是说你怎么敢轻视我的射箭技术!3.译文:你怎么敢轻视我的射箭本领!7.若1.原文例句:若为佣耕,何富贵也?(司马迁《陈涉世家》)2.注释:“若” 作主语,为“你” 的意思。

这句话是说你是被雇佣耕地的,哪来的富贵呢?3.译文:你是给人家当雇工的,哪里会富贵呢?8.乃1.原文例句:家祭无忘告乃翁。

(陆游《示儿》)2.注释:“乃” 作定语,意思是“你的”。

“乃翁” 即你的父亲。

这句话是说在家祭时千万别忘记把(收复中原的喜讯)告诉你的父亲。

3.译文:在家里祭祀的时候,不要忘记把这件事情告诉我。

第三人称代词9.之1.原文例句:爱其子,择师而教之。

(韩愈《师说》)2.注释:“之” 作宾语,指代“其子”,是“他(孩子)” 的意思。

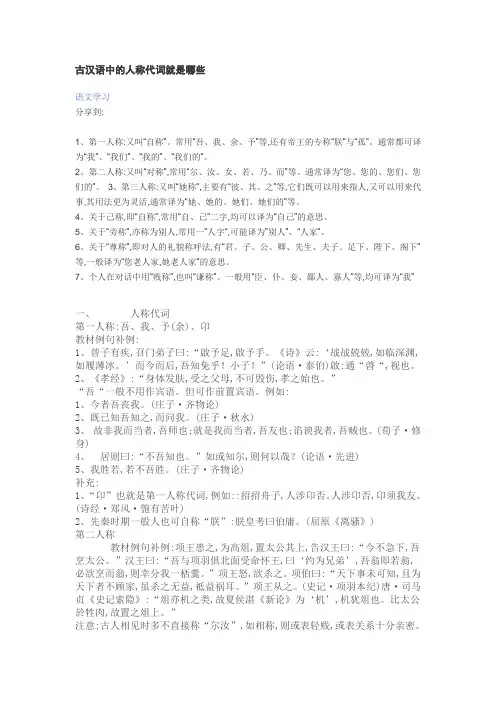

古汉语中的人称代词就是哪些语文学习分享到:1、第一人称:又叫“自称”。

常用“吾、我、余、予”等,还有帝王的专称“朕”与“孤”。

通常都可译为“我”、“我们”、“我的”、“我们的”。

2、第二人称:又叫“对称”,常用“尔、汝、女、若、乃、而”等。

通常译为“您、您的、您们、您们的”。

3、第三人称:又叫“她称”,主要有“彼、其、之”等,它们既可以用来指人,又可以用来代事,其用法更为灵活,通常译为“她、她的、她们、她们的”等。

4、关于己称,即“自称”,常用“自、己”二字,均可以译为“自己”的意思。

5、关于“旁称”,亦称为别人,常用一”人字“,可能译为”别人”、“人家”。

6、关于“尊称”,即对人的礼貌称呼法,有“君、子、公、卿、先生、夫子、足下、陛下、阁下”等,一般译为“您老人家,她老人家”的意思。

7、个人在对话中用“贱称”,也叫“谦称”。

一般用“臣、仆、妾、鄙人、寡人”等,均可译为“我”一、人称代词第一人称:吾、我、予(余)、卬教材例句补例:1、曾子有疾,召门弟子曰:“啟予足,啟予手。

《诗》云:‘战战兢兢,如临深渊,如履薄冰。

’而今而后,吾知免乎!小子!”(论语·泰伯)啟:通“晵“,视也。

2、《孝经》:“身体发肤,受之父母,不可毁伤,孝之始也。

”“吾“一般不用作宾语。

但可作前置宾语。

例如:1、今者吾丧我。

(庄子·齐物论)2、既已知吾知之,而问我。

(庄子·秋水)3、故非我而当者,吾师也;就是我而当者,吾友也;谄谀我者,吾贼也。

(荀子·修身)4、居则曰:“不吾知也。

”如或知尔,则何以哉?(论语·先进)5、我胜若,若不吾胜。

(庄子·齐物论)补充:1、“卬”也就是第一人称代词,例如::招招舟子,人涉卬否。

人涉卬否,卬须我友。

(诗经·郑风·匏有苦叶)2、先秦时期一般人也可自称“朕”:朕皇考曰伯庸。

(屈原《离骚》)第二人称教材例句补例:项王患之,为高俎,置太公其上,告汉王曰:“今不急下,吾烹太公。

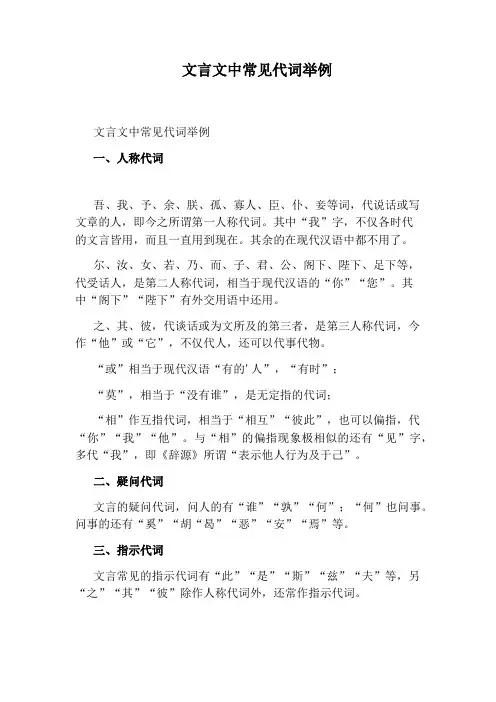

文言文中常见代词举例

文言文中常见代词举例

一、人称代词

吾、我、予、余、朕、孤、寡人、臣、仆、妾等词,代说话或写文章的人,即今之所谓第一人称代词。

其中“我”字,不仅各时代

的文言皆用,而且一直用到现在。

其余的在现代汉语中都不用了。

尔、汝、女、若、乃、而、子、君、公、阁下、陛下、足下等,代受话人,是第二人称代词,相当于现代汉语的“你”“您”。

其

中“阁下”“陛下”有外交用语中还用。

之、其、彼,代谈话或为文所及的第三者,是第三人称代词,今作“他”或“它”,不仅代人,还可以代事代物。

“或”相当于现代汉语“有的'人”,“有时”;

“莫”,相当于“没有谁”,是无定指的代词;

“相”作互指代词,相当于“相互”“彼此”,也可以偏指,代“你”“我”“他”。

与“相”的偏指现象极相似的还有“见”字,多代“我”,即《辞源》所谓“表示他人行为及于己”。

二、疑问代词

文言的疑问代词,问人的有“谁”“孰”“何”;“何”也问事。

问事的还有“奚”“胡“曷”“恶”“安”“焉”等。

三、指示代词

文言常见的指示代词有“此”“是”“斯”“兹”“夫”等,另“之”“其”“彼”除作人称代词外,还常作指示代词。

古代汉语人称代词语法介绍_古代汉语词类的划分和特点与现代汉语大致相同,其中代语与现代汉语有较大的不同,下面,把古现代的代词不同的地方简单介绍一下。

首先代词可分为人称代词、指示代词、疑问代词三类。

古代汉语的人称代词有:第一人称代词:余、予、吾、我(相当于现代汉语的我、我们);第二人称代词:尔、汝〈相当于现代汉语的你、你们);第三人称代词:之、其(相当于现代汉语的他、她、它、他们、她们它们和他的、她的、它的 )等。

古代汉语人称代词和现代汉语不同的地方是a.有些人称代词既可以表示单数,又可以表示复数。

b.有些人称代词既可以表示人称,又可以表示领属。

例如尔既可以表示你、你们,又可以表示你的、你们的。

第三人称代词略有不同。

之只表示他(她、它和他(她、它)们 . 不表示他(她、它)的。

例如读他的诗不能说成读之诗,而且,只能作宾语,不能作主语。

例如,能说吾能胜之 ,但不能说之能胜吾。

表示他(她、它)的和他(她、它)们的是其。

如攻其不备,出其不意。

在先秦两汉,其不能表示他或他们。

到晋以后,才出出现饮其麻沸散(给他喝麻沸散)这样的用法。

但总的来说,这种用法仍是不多见的。

还有一点应当注意之和其虽然是第三人称代词,但有时可以灵活运用,用来指我、我的或你、你的,如:柳宗元《捕蛇者说》蒋氏大戚,汪然出涕曰:君将哀而生之乎?,蒋氏很悲伤.眼泪汪汪的说:你要可怜我,救活我吗?)曹操{ 让县自明本志令封侯作征西将军,然后题墓道言汉故征西将军曹猴之墓,此其志也(希望能封侯作征西将军,然后死后在墓碑上题着汉故征西将军曹侯之墓 -几个字:这就是我的志向。

)在这里附带说一下之字的一种特殊的用法:有时之放在主语和谓语之间,这种之字旺旺翻译不出来,例如:《论语.微子》道之不行.己知之矣《战国策.燕策二》:故愿王之熟计之也《左传.僖公十四年》:皮之不存,毛将安?(屁皮不存在了.毛将附着在哪里呢?)那么,它在句中起什么作用呢?让我们先看两个现代汉语的句子。

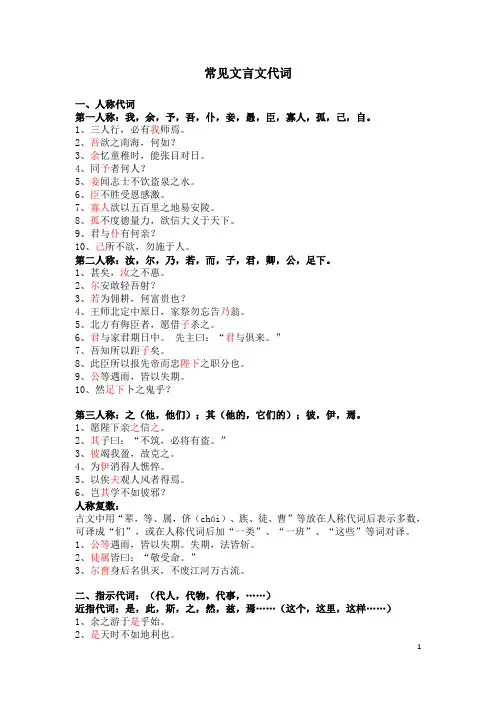

常见文言文代词一、人称代词第一人称:我,余,予,吾,仆,妾,愚,臣,寡人,孤,己,自。

1、三人行,必有我师焉。

2、吾欲之南海,何如?3、余忆童稚时,能张目对日。

4、同予者何人?5、妾闻志士不饮盗泉之水。

6、臣不胜受恩感激。

7、寡人欲以五百里之地易安陵。

8、孤不度德量力,欲信大义于天下。

9、君与仆有何亲?10、己所不欲,勿施于人。

第二人称:汝,尔,乃,若,而,子,君,卿,公,足下。

1、甚矣,汝之不惠。

2、尔安敢轻吾射?3、若为佣耕,何富贵也?4、王师北定中原日,家祭勿忘告乃翁。

5、北方有侮臣者,愿借子杀之。

6、君与家君期日中。

先主曰:“君与俱来。

”7、吾知所以距子矣。

8、此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。

9、公等遇雨,皆以失期。

10、然足下卜之鬼乎?第三人称:之(他,他们);其(他的,它们的);彼,伊,焉。

1、愿陛下亲之信之。

2、其子曰:“不筑,必将有盗。

”3、彼竭我盈,故克之。

4、为伊消得人憔悴。

5、以俟夫观人风者得焉。

6、岂其学不如彼邪?人称复数:古文中用“辈,等、属,侪(chái)、族、徒、曹”等放在人称代词后表示多数,可译成“们”,或在人称代词后加“一类”、“一班”、“这些”等词对译。

1、公等遇雨,皆以失期。

失期,法皆斩。

2、徒属皆曰:“敬受命。

”3、尔曹身后名俱灭,不废江河万古流。

二、指示代词:(代人,代物,代事,……)近指代词:是,此,斯,之,然,兹,焉……(这个,这里,这样……)1、余之游于是乎始。

2、是天时不如地利也。

3、今若断斯织也,则捐失成功。

4、岂独一琴哉,莫不然矣。

5、此诚危急存亡之秋也。

6、斯是陋室,唯吾德馨。

7、渔人甚异之,复前行,欲穷其林。

8、郁郁适兹土,挥手自兹去。

9、率妻子邑人来此绝境,不复出焉。

远指代词:其、夫、彼。

(那,那个,那里,那样……)1、非夫人之物而强假焉。

2、以俟夫观人风者得焉。

3、手有百指,不能指其一端。

4、以其境过清,不可久居,乃记之而去。

文言文中人称代词文言文中人称代词在日常过程学习中,大家都经常接触到文言文吧?文言文是一种书面语言,主要包括以先秦时期的口语为基础而形成的书面语。

是不是有很多人在为文言文的理解而发愁?下面是小编精心整理的文言文中人称代词,欢迎阅读与收藏。

第一人称代词古汉语中,第一人称代词主要有“我、吾、余、予、朕、台(yí)、卬(áng)”等七个。

其中,常用的是“我、吾、余、予”四个。

吾:吾与汝毕力平险余:余闻而愈悲我:我与城北徐公孰美予:予观夫巴陵胜状谦称古人为了表示自己的谦逊礼貌,在对话中往往不用自称代词,而常用谦称代替。

其方法主要有以下三种:1、自称其名。

如:相如曰:“夫以秦王之威,而相如廷斥之,辱其群臣。

”(《史记廉颇蔺相如列传》)2、自称低贱的身份。

如:①太史公牛马走司马迁再拜言。

(司马迁《报任安书》),“牛马走”指“像走马一样被役使的仆人”,是谦称。

②愚以为宫中之事。

此外:“臣、不肖、小人”等代替第一人称时是谦称。

注意“孤、寡人、朕”是古代帝王诸侯自称。

如:孤不度德量力,安陵君其许寡人“朕”,秦以前本是一般的自称,秦始皇以后专门用于帝王君主的自我称谓了。

如:朕皇考曰伯庸。

(屈原《离骚》)“卬(áng)”,多用在《诗经》中,“台”多用在《尚书》里,后代都不使用了。

“臣”是春秋战国时的人自称。

后来则变成臣子的自称了。

第二人称代词古汉语中,第二人称代词主要有“女、汝、尔、而、乃、若”等六个。

其中以“女、汝、尔、若”四个为常见。

“汝”、“女”本是同一个词的不同写法。

例如:三岁贯女,莫我肯顾。

(《诗经魏风硕鼠》)汝:汝是大家子尔:尔等若:若属皆且为所虏尊称“子、足下、君、公、先生、大王、陛下(对君王)”作第二人称时,是尊称,相当于先生,“您”。

1、称人之字。

子卿不欲降,何以过陵?(《汉书李广苏建传》)2、称人以美德之辞,美称词语。

古人多用“子”、“君”、“公”、“先生”等。

例如:①子欲子之王之善与?我明告子。

文言文中人称代词的常见用法一、第一人称:我、吾、余、予等,表示“我”“我的”。

1.无食我黍:(我的)2.莫我肯顾;(我)3.生乎吾前,其闻道也固先乎吾:(第一个“吾”意思是“我的”,第二个“吾”的意思是“我”)此外,第一人称还有一些特殊的用法,如皇帝自称“朕”,臣对君主自称“臣”,诸侯自称“孤”“寡人”,一般人自称为“仆”“鄙人”,妇女自称为“妾”;另外,交往中,人们为了客气,自称自己的名字,而不用“吾”“我”等第一人称代词。

二、第二人称:尔、汝(女)、而、乃、若等,表示“你”“你的”。

4.甚矣,汝之不惠:(你)5.汝心之固,固不可测:(你的)此外,为了表示尊重,文言文中有时也用“子”“君”“公”等词表示第二人称。

三、第三人称:“之”“其”等,“之”指“他”“她”“它”,用作宾语;“其”指“他的”“她的”“它的”,一般用作定语。

6.是说也,人常疑之:“之”代指“它”(说),做“疑”的宾语。

7.则山下皆石空罅,不知其深浅:“其”代指“它的”(空罅),做“深浅”的定语。

四、有时候,“其”充当句中主谓词组或分句的主语,作“他”。

8、余嘉其能行古道,作《师说》以贻之:“其”代“李氏子蟠”,作“能行古道”的主语。

五、“之”“其”有时也用作第一人称或第二人称。

9、蔣氏大戚,汪然出涕曰:“君将哀而生之乎?”:“君”,指“你”;“之”,指“我”。

10.今子爱谗以自危也,甚矣其惑也:“其”作“你的”讲。

六、文言文里的代词,一般兼指复数。

11、此为长江之险已与我共之矣:“我”指“我们”。

12、予我千金,吾生若:“若”指“你们”。

六、有时候,第一人称、第二人称后面加上“侪”“辈”“属”“曹”等词表示复数。

13.不者,若属皆且为所虏:“若属”指“你们这些”。

14.倘复请之,吾辈无生理矣:“吾辈”指“我们这些”。

古汉语通论(十二)人称代词人称代词,指示代词,者字,所字代词大致可以分为三类,即人称代词、指示代词和疑问代词。

关於疑问代词,我们在古汉语通论(十)里已经讨论过了,现在讨论人称代词和指示代词。

此外,还讨论两个特别的代词:“者”字和“所”字。

(一)人称代词人称代词有“吾”“我”“予”(余),“女”(汝)“尔”“若”“而”“乃”,“其”“之”等。

(1)“吾”“我”“予”(余)都属於第一人称。

例如:吾日三省吾身。

(论语·学而)老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。

(孟子·梁惠王上)我非爱其财而易之以羊也,宜乎百姓之谓我爱也。

(孟子·梁惠王上)三人行,必有我师焉。

(论语·述而)愿夫子辅吾志,明以教我。

(孟子·梁惠王上)诗云:“他人有心,予忖度之”,夫子之谓也。

(孟子·梁惠王上)启予足,启予手。

(论语·泰伯)王如用予,则岂徒齐民安?天下之民举安。

(孟子·公孙丑下)余收尔骨焉!(左传僖公三十二年)自始合,而矢贯余手及肘。

(左传成公二年)名余曰正则兮,字余曰灵均。

(楚辞·离骚)在上古汉语里,“我”和“予”(余)可以用作主语、宾语、定语;“吾”可以用作主语、定语,但一般不用作宾语。

《庄子·齐物论》:“今者吾丧我”,这是一个典型的例子,不能换成“今者我丧吾”或“今者吾丧吾”。

但是这只是位置的关系;如果在否定句里,宾语放在动词的前面,却又可以用“吾”字了。

例如:居则曰:“不吾知也。

”(论语·先进)我胜若,若不吾胜。

(庄子·齐物论)(我胜你,你胜不了我。

)(2)“女”(汝)“尔”“若”“而”“乃”都属於第二人称。

例如:力不足者中道而废,今女画。

(论语·雍也)往之女家。

(孟子·滕文公下)(去到你的家。

指出嫁。

)诲女知之乎?(论语·为政)尔何曾比予於管仲!(孟子·公孙丑上)盍各言尔志?(论语·公冶长)如或知尔,则何以哉?(论语·先进)五侯九伯,若实征之,以夹辅周室。