胆汁淤积症的诊断治疗

- 格式:ppt

- 大小:7.38 MB

- 文档页数:67

婴儿胆汁淤积症诊断标准

婴儿胆汁淤积症,又称先天性胆道闭锁,是一种罕见但严重的

疾病,通常在婴儿出生后不久即可出现症状。

诊断婴儿胆汁淤积症

的标准主要包括以下几个方面:

1. 临床症状,婴儿胆汁淤积症的临床表现包括黄疸、皮肤瘙痒、灰白色粪便、深色尿液等。

这些症状通常在婴儿出生后的数周内出现,且持续存在。

2. 影像学检查,医生可能会进行超声检查、CT扫描或核磁共

振成像等检查,以观察胆道是否有梗阻或其他异常情况。

3. 血液检查,医生可能会进行血液检查,包括检测胆红素水平、肝功能指标、凝血功能等,以帮助确认胆汁淤积的程度以及肝功能

是否受到影响。

4. 胆道造影,有时候医生可能会进行胆道造影检查,通过注入

造影剂来观察胆道的情况,以确定是否存在胆道梗阻等问题。

5. 组织活检,在一些情况下,医生可能会进行肝或胆道的组织

活检,以确定病变的性质和程度。

以上是诊断婴儿胆汁淤积症的一般标准,但具体诊断还需结合患儿的临床表现、检查结果以及医生的临床经验综合判断。

如果怀疑婴儿患有胆汁淤积症,应及时就医并接受专业的诊断和治疗。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢

胆汁淤积症的治疗方法

导语:可能有一些朋友会听说过胆汁淤积症这样的症状,但是真正了解胆汁淤积症的人肯定是不多的,毕竟胆汁淤积症并不是一种我们常见的症状,但是由

可能有一些朋友会听说过胆汁淤积症这样的症状,但是真正了解胆汁淤积症的人肯定是不多的,毕竟胆汁淤积症并不是一种我们常见的症状,但是由于胆汁淤积症的危害性很大,所以我们还是有必要多了解一些关于胆汁淤积症的知识特别是胆汁淤积症的治疗方法,下文我们就来给大家介绍胆汁淤积症的几种治疗方法。

1. 针对基础病因治疗

对基本病因明确的胆汁淤积,如有可能均应力争根治或控制基础疾病。

如肿瘤、结石所致的梗阻,可通过手术根治性肿瘤切除或ERCP取石;修复胆道狭窄则可使胆道引流恢复正常;对胆小管的免疫性损伤,免疫抑制剂可能有效;对药物性胆汁淤积,及时停用有关药物。

2. 支持与对症治疗

熊去氧胆酸、多烯磷酯酰胆碱胶囊、腺苷蛋氨酸、苯巴比妥。

中药制剂有利胆退黄、降酶作用,如柴胡、白芍、茵陈、丹参等;瘙痒的治疗,可补充脂溶性维生素、钙和维生素D。

3. 肝移植

某些类型终末期胆汁淤积疾病如原发性胆汁性肝硬化(PBS)、原发性硬化性胆管炎(PSC)、胆道闭锁患者,其1年生存率约90%。

在上面的文章里面我们介绍了一种比较少接触的病症,那就是胆汁淤积症了,我们知道胆汁淤积症的危害性很大,所以我们有必要多了解一些关于胆汁淤积症的信息,上文为我们详细介绍了胆汁淤积症的治疗方法。

预防疾病常识分享,对您有帮助可购买打赏。

妊娠期合并肝内胆汁淤积综合症的诊断与治疗[摘要]icp(妊娠合并肝内胆汁淤积综合症):主要发生在孕晚期(80%在孕30周后出现),少数发生在孕中期,以皮肤瘙痒和胆酸高值为特征。

对孕妇可引起维生素k吸收减少,使凝血功能异常,导致产后出血,发生糖脂代谢紊乱。

瘙痒程度不一,呈持续性,白轻夜重,痒从手掌和脚掌开始,逐渐向肢体近端延伸甚至可发展到面部,严重瘙痒时可引起失眠,疲劳,恶心,呕吐,食欲减退,脂肪痢。

四肢皮肤可见抓痕,皮肤在瘙痒发生数日至数周出现轻度黄疸伴尿色加深,肝大,质软,有轻压痛。

本文将从icp诊断与治疗着手。

[关键词]icp;诊断;治疗1、对icp的诊断,具体可按以下标准1.1、在妊娠期出现以皮肤瘙痒为主的主要症状。

1.2、肝功能异常,主要是血清sgpt或sgot的轻度升高,达60~100u,超过200u以上者较少。

大多数icp患者sgpt和sgot均有轻度升高,吴味辛的134例中测定sgpt者111例,异常值81例,均值为121u;戴钟英报告的250例中均作sgpt检查,升高者216例(86.4%),均值为101.6u,其中超过200u者较少;riszkowiski 报告的43例中单纯icp29例,其sgpt及sgot均值各为141u及69u。

根据多数学者意见,sgpt较sgot更为敏感。

1.3、可伴有轻度黄疸,血清胆红素在18.81~85.50/μmol/l(1.1~5mg/dl)。

1.4、患者一般情况良好,无明显呕吐、食欲不振、虚弱及其他疾病症状。

1.5、一旦分娩,瘙痒迅速消退,肝功能亦迅速恢复正常,黄疸亦自行消退。

2、实验室检查2.1、胆红素在早期文献中,icp患者检测血清胆红素水平升高者较多。

如haemmerli(1966)报告29例icp其血清胆红素水平均有升高。

但在新近的研究中胆红素水平升高者并无如此之多,如吴味辛报告做总胆红素水平测定10l例,升高者66例,均值为37.45μmol/l(2.19mg/dl)[18.47~218.88μmol/l(1.08~12.8mg/dl)],1min胆红素测定89例,升高者59例,均值为16.93μmol/l(0.99mg/dl)。

妊娠期肝内胆汁淤积症临床诊治和管理指南(2024版)摘要妊娠期肝内胆汁淤积症(ICP)是妊娠中晚期的重要并发症,可导致死胎、早产等围产儿严重并发症。

中华医学会妇产科学分会产科学组和中华医学会围产医学分会组织国内专家,基于国内外指南、共识和新近发表的循证医学证据,围绕ICP的高危因素、临床表现、围产结局、诊断、严重程度分级、母胎监测、治疗方法、终止妊娠时机和方式、产后随访等10个关键的临床问题,组织会议反复讨论并提出相应的推荐意见,以指导ICP的临床诊治和管理。

妊娠期肝内胆汁淤积症(intrahepatic cholestasis of pregnancy,ICP)是一种发生于妊娠中晚期的重要产科并发症。

ICP的临床特征是皮肤瘙痒和血清总胆汁酸(total bile acid,TBA)水平升高,并多在分娩后迅速消退。

ICP对母体风险很小,但血清胆汁酸可通过胎盘屏障并在胎儿体内及羊水中聚积,可导致死胎、羊水胎粪污染和早产等严重并发症[1,2]。

中国已经在ICP的诊治中积累了一定的临床经验,中华医学会妇产科学分会产科学组分别在2011年和2015年制订了第1、2版《妊娠期肝内胆汁淤积症诊疗指南》(以下分别简称2011版中华医学会指南、2015版中华医学会指南)[3,4],对我国ICP诊治的规范起到了重要的指导作用。

近年来,在ICP诊治方面又有了新的进展和认识。

为降低围产期相关母儿并发症的发生,指导临床诊断和治疗ICP,中华医学会妇产科学分会产科学组和中华医学会围产医学分会组织国内多位专家,基于国内外指南、共识和新近发表的循证医学证据,围绕ICP的高危因素、临床表现、围产结局、诊断、严重程度分度、母胎监测、治疗方法、终止妊娠时机和方式、产后随访等10个关键的临床问题,组织会议反复讨论并提出相应的推荐意见,以指导ICP的临床诊治和管理。

本指南由中华医学会妇产科学分会产科学组和中华医学会围产医学分会发起,立足于解决ICP诊疗过程中的相关问题。

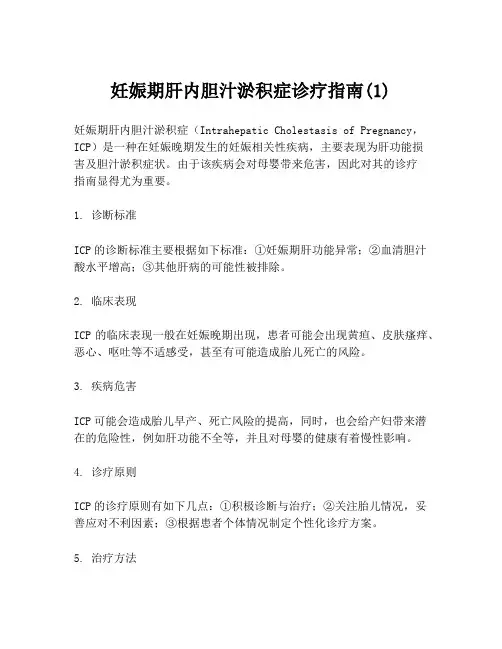

妊娠期肝内胆汁淤积症诊疗指南(1)妊娠期肝内胆汁淤积症(Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy,ICP)是一种在妊娠晚期发生的妊娠相关性疾病,主要表现为肝功能损害及胆汁淤积症状。

由于该疾病会对母婴带来危害,因此对其的诊疗指南显得尤为重要。

1. 诊断标准ICP的诊断标准主要根据如下标准:①妊娠期肝功能异常;②血清胆汁酸水平增高;③其他肝病的可能性被排除。

2. 临床表现ICP的临床表现一般在妊娠晚期出现,患者可能会出现黄疸、皮肤瘙痒、恶心、呕吐等不适感受,甚至有可能造成胎儿死亡的风险。

3. 疾病危害ICP可能会造成胎儿早产、死亡风险的提高,同时,也会给产妇带来潜在的危险性,例如肝功能不全等,并且对母婴的健康有着慢性影响。

4. 诊疗原则ICP的诊疗原则有如下几点:①积极诊断与治疗;②关注胎儿情况,妥善应对不利因素;③根据患者个体情况制定个性化诊疗方案。

5. 治疗方法ICP的治疗方案主要包括:①药物治疗,例如肝药、胆汁酸与脂肪乳等;②中西医结合,包括中药和温灸等可选治疗方案。

6. 警示事项ICP在治疗过程中,需要注意如下事项:①根据诊断、治疗规范对病情进行严格监控;②要了解患者个人情况,制定科学、有针对性的治疗方案;③告知患者以及家人关注ICP疾病的进展情况,预防ICP疾病的不良影响。

以上是对“妊娠期肝内胆汁淤积症诊疗指南”的相关内容的介绍。

针对ICP疾病的相关信息,包括诊断标准、临床表现、疾病危害、诊疗原则、治疗方法以及相关的警示事项,我们应该了解并认识到作为科学医学知识的一部分,这部分内容也定会更加完善和优化。

最后需要强调的是,在日常生活中保持好饮食习惯、生活规律与注意预防,能有效减少ICP疾病的发生率。

胆汁淤积综合征诊断标准摘要:一、胆汁淤积综合征的概念与病因二、胆汁淤积综合征的诊断标准1.血清胆汁酸升高2.空腹血清总胆汁酸大于10mmol/L3.碱性磷酸酶活性升高4.皮肤瘙痒三、胆汁淤积综合征的治疗方法1.药物治疗2.孕妇胆汁淤积综合征的特殊处理3.日常护理与生活调整正文:一、胆汁淤积综合征的概念与病因胆汁淤积综合征是一种以胆汁排泄障碍为主要特征的疾病,其病因多样,包括先天性胆道畸形、肝内外胆管阻塞、胆囊疾病等。

胆汁淤积导致胆汁酸和胆红素在体内堆积,引发一系列临床症状。

二、胆汁淤积综合征的诊断标准1.血清胆汁酸升高:血清胆汁酸升高可为正常的10倍,空腹血清总胆汁酸大于10mmol/L,是本病的特异性征象。

2.碱性磷酸酶活性升高:碱性磷酸酶(ALP)是一种在肝脏、胆道和骨骼等组织中表达的酶,其活性升高提示胆汁淤积。

3.皮肤瘙痒:皮肤瘙痒是胆汁淤积综合征的典型症状,由于胆汁酸在皮肤沉着所致。

4.其他检查:根据病情,医生还可能建议患者进行超声、CT、MRCP等检查,以了解胆道结构及肝内外胆管情况。

三、胆汁淤积综合征的治疗方法1.药物治疗:根据病因和病情,患者需接受相应药物治疗。

常用药物包括熊去氧胆酸、S腺苷蛋氨酸、地塞米松等,可减轻临床症状,缓解瘙痒等不适。

2.孕妇胆汁淤积综合征的特殊处理:孕妇胆汁淤积综合征会影响胎儿发育,需及时就诊。

治疗措施包括药物治疗、加强监护、预防感染等,严重时可能需要提前终止妊娠。

3.日常护理与生活调整:(1)保持良好的作息时间,充足的休息。

(2)饮食调整:多吃新鲜蔬果、低脂饮食,避免刺激性食物和高胆固醇食物。

(3)补充多种维生素,尤其是维生素K、维生素B族等。

(4)避免长时间站立或坐着,保持合适的体重。

(5)遵医嘱,定期复查肝功能、胆汁酸等指标。

通过以上介绍,希望大家对胆汁淤积综合征有更深入的了解,一旦出现相关症状,请及时就诊,明确病因,对症治疗。

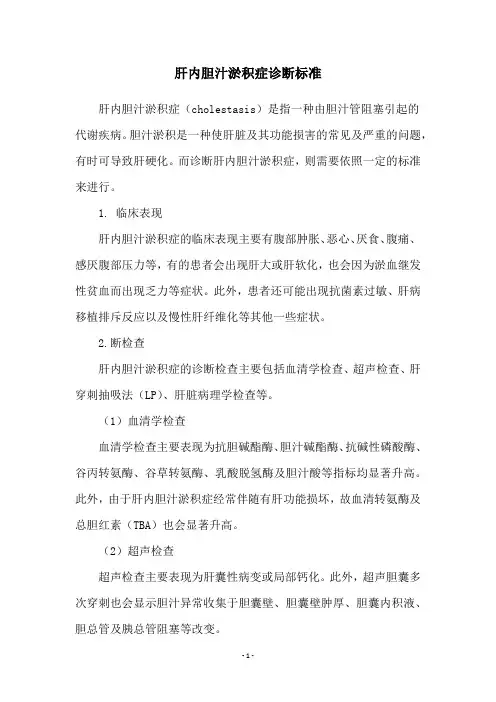

肝内胆汁淤积症诊断标准肝内胆汁淤积症(cholestasis)是指一种由胆汁管阻塞引起的代谢疾病。

胆汁淤积是一种使肝脏及其功能损害的常见及严重的问题,有时可导致肝硬化。

而诊断肝内胆汁淤积症,则需要依照一定的标准来进行。

1. 临床表现肝内胆汁淤积症的临床表现主要有腹部肿胀、恶心、厌食、腹痛、感厌腹部压力等,有的患者会出现肝大或肝软化,也会因为淤血继发性贫血而出现乏力等症状。

此外,患者还可能出现抗菌素过敏、肝病移植排斥反应以及慢性肝纤维化等其他一些症状。

2.断检查肝内胆汁淤积症的诊断检查主要包括血清学检查、超声检查、肝穿刺抽吸法(LP)、肝脏病理学检查等。

(1)血清学检查血清学检查主要表现为抗胆碱酯酶、胆汁碱酯酶、抗碱性磷酸酶、谷丙转氨酶、谷草转氨酶、乳酸脱氢酶及胆汁酸等指标均显著升高。

此外,由于肝内胆汁淤积症经常伴随有肝功能损坏,故血清转氨酶及总胆红素(TBA)也会显著升高。

(2)超声检查超声检查主要表现为肝囊性病变或局部钙化。

此外,超声胆囊多次穿刺也会显示胆汁异常收集于胆囊壁、胆囊壁肿厚、胆囊内积液、胆总管及胰总管阻塞等改变。

(3)肝穿刺抽吸法肝穿刺抽吸法是通过细菌学或细胞学检查肝穿刺抽出的液体,可以检测出肝内胆汁淤积症引起的改变。

一般细菌学检查会检测到胆汁酸、胆汁中的细菌及其他物质,而细胞学检查则会检测到胆管细胞及其他物质,以及胆汁酸和胆管黏膜上皮细胞。

(4)肝病理学检查肝病理学检查主要表现为肝内胆汁淤积,这可以通过对活检肝组织进行细胞学检查来进行检测。

一般情况下,肝病理学检查会显示出肝毛细血管及肝细胞内胆汁淤积,以及肝细胞胆汁生成功能改变等特征。

3.合治疗肝内胆汁淤积症的治疗主要在于改善肝功能及重建肝细胞,以改善患者的临床症状。

(1)药物治疗药物治疗主要包括抗胆嵴药物、甲状腺素前体醋酸盐及其他抗炎药物等。

此外,也可以通过抑制肝细胞内胆汁分泌、促进胆汁流动及抑制胆汁淤积的药物来治疗肝内胆汁淤积症。

一、引言婴儿胆汁淤积症(infantile cholestasis)是一种常见的婴儿期肝脏疾病,主要表现为胆汁分泌和排泄障碍,导致胆红素在体内积聚,引起皮肤、巩膜黄染等症状。

该病病因复杂,包括遗传、感染、药物等因素。

早期诊断和治疗对改善患儿预后具有重要意义。

本文将介绍婴儿胆汁淤积的治疗方案。

二、治疗原则1. 早期诊断:通过临床表现、实验室检查和影像学检查等手段,早期发现胆汁淤积症,以便及时治疗。

2. 确定病因:针对不同病因采取针对性治疗措施。

3. 综合治疗:结合药物治疗、营养支持、心理护理等多种方法,全面改善患儿症状。

4. 个体化治疗:根据患儿年龄、病情、病因等因素,制定个体化治疗方案。

三、治疗方案1. 药物治疗(1)熊去氧胆酸(ursodeoxycholic acid,UDCA):UDCA是治疗婴儿胆汁淤积症的首选药物,可改善胆汁淤积,降低胆红素水平。

剂量一般为每日5~10mg/kg,分3次口服。

治疗期间应监测肝功能,调整剂量。

(2)糖皮质激素:对于某些原因不明的胆汁淤积症,可考虑短期使用糖皮质激素。

剂量一般为泼尼松每日1~2mg/kg,分2次口服。

治疗期间需密切观察不良反应,如感染、血糖升高等。

(3)抗生素:针对细菌感染引起的胆汁淤积,需选用敏感抗生素进行治疗。

2. 营养支持(1)母乳喂养:鼓励母乳喂养,母乳中含有丰富的营养物质,有利于改善患儿肝功能。

(2)配方奶喂养:对于无法母乳喂养的患儿,应选择低脂、高能量的配方奶。

(3)营养补充:根据患儿年龄和病情,适当补充维生素、矿物质等营养物质。

3. 心理护理(1)家属教育:指导家属了解疾病相关知识,正确护理患儿。

(2)心理疏导:针对患儿心理状况,给予适当的心理疏导,减轻焦虑、恐惧等情绪。

4. 其他治疗(1)中药治疗:根据患儿体质和病因,可选用中药进行治疗。

(2)中医推拿:通过中医推拿,改善患儿肝胆功能。

(3)影像学检查:定期进行影像学检查,观察病情变化。

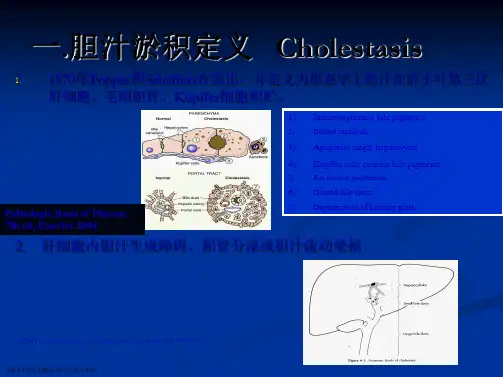

肝内胆汁淤积症诊治专家共识(全文)胆汁淤积(Cholestasis)是指胆汁合成、分泌异常,以及肝内外胆管中胆汁流动的机械性或功能性障碍,继而使得胆汁成分入血所致的临床症候群[1]。

按照发生的部位可分为肝内胆汁淤积(Intrahepatic cholestasis,IHC)和肝外胆汁淤积,本共识主要针对IHC的诊治进行探讨。

IHC是指肝内胆汁酸代谢和转运障碍,早期往往无不适症状,仅表现为血清碱性磷酸酶(Alkaline phosphatase,ALP)和γ–谷氨酰转肽酶Gamma–glutamyltransferase, GGT)升高,以后可表现为乏力、瘙痒、尿色加深和黄疸等[1]。

IHC常见于胆汁淤积性肝病(Cholestatic liver diseases,CLD)、妊娠相关肝内胆汁淤积、新生儿肝内胆汁淤积以及遗传代谢相关胆汁淤积等。

为进一步规范我国IHC诊断和治疗,肝内胆汁淤积诊治专家委员会制订本共识,旨在帮助临床医师利用最新临床证据,并根据患者具体病情,制订合理的诊疗方案。

1 流行病学IHC发病率目前尚无确切的数据,主要是诊断标准尚未统一,以致结果不一致。

在一项纳入2 520例患者的研究中显示[2],初次诊断的慢性肝病患者中有35%出现IHC,其中原发性硬化性胆管炎(Primary sclerosing cholangitis,PSC)为67%,自身免疫性肝炎为55%,原发性胆汁性肝管炎(Primary biliary cholangitis,PBC)为54%,药物性肝损害为53%,酒精性肝炎为35%,病毒性肝炎为32%,肝硬化为43%。

我国一项关于1 000例慢性病毒性肝炎患者IHC的横断面研究显示[3],56%慢性病毒性肝炎患者出院时,IHC的主要指标ALP或GGT仍然高于正常值上限(ULN),且这些指标异常的患者中肝纤维化和肝硬化的发生风险和病情严重程度显著增加。

曹旬旬等[4]以ALP水平>1.5×ULN,且GGT水平>3×ULN为胆汁淤积的诊断标准,对慢性肝病住院患者的胆汁淤积发生率情况进行研究,结果显示,胆汁淤积的总发生率为10.26%。

胆汁淤积怎么治疗最好的方法是胆汁淤积是指胆汁在肝脏内不正常积聚导致病症的疾病。

胆汁淤积可以分为两种类型:急性胆汁淤积和慢性胆汁淤积。

急性胆汁淤积一般由于胆管结石或胆石引起,而慢性胆汁淤积通常与慢性胆囊炎、胆道炎或胆道肿瘤等疾病有关。

针对胆汁淤积的治疗最佳方法可能会因个体情况而异,但常用的治疗方法包括药物治疗、手术治疗和保守治疗。

下面将详细介绍每种治疗方法的优点和注意事项。

1. 药物治疗:药物治疗是胆汁淤积的一种非侵入性方法,适用于轻度和早期病例。

药物可用于促进胆汁排泄、溶解结石、减轻炎症症状等。

一些常用的药物包括胆宁颗粒、小蓟茶和乳香丸等。

然而,需要注意的是,药物治疗的效果因人而异,且可能需要长时间的使用才能达到理想效果。

2. 手术治疗:对于严重的胆汁淤积或引起严重并发症的患者,手术治疗是较为安全和有效的方法之一。

手术治疗主要包括胆道探查和结石清除。

胆道探查将帮助医生确定胆道病变的位置和性质,以便采取相应的治疗措施。

结石清除可以通过胆囊切除术、胆总管切开取石或胆道镜下取石等多种手术方式进行。

手术治疗的成功率较高,但手术风险和术后恢复期也需考虑。

3. 保守治疗:保守治疗是在病情较轻且无严重并发症的情况下的一种选择。

保守治疗主要是通过改善生活方式和饮食习惯来缓解症状及预防病情恶化。

建议患者遵循低脂、低胆固醇和高纤维的饮食,避免油腻和刺激性食物的摄入。

患者还应该适度运动,避免长时间久坐。

此外,避免过度使用药物和饮酒也是保守治疗的重要方面。

综上所述,胆汁淤积的治疗方法包括药物治疗、手术治疗和保守治疗。

治疗方法的选择应根据患者具体情况而定,包括病情的严重程度、合并症和个体差异等。

当选择药物治疗或保守治疗时,患者需耐心等待治疗效果。

若病情较为严重,或出现严重并发症,手术治疗则是较为理想的选择。

无论采取何种治疗方式,都应在医生的指导下进行,以确保治疗的安全和有效性。

2024遗传性胆汁淤积症的诊治要点(全文)近年来,随着分子医学的发展,不断有新的致病基因被发现,拓展了遗传性肝内胆汁淤积症的疾病谱,基因检测已成为诊断儿童肝病的重要辅助手段。

此外,关于遗传性肝内胆汁淤积症的治疗也有了许多新进展。

复旦大学附属儿科医院王建设教授分享遗传性胆汁淤积症诊治进展。

概述从上世纪90年代开始,分子克隆和基因测序技术迅速发展,一系列遗传性肝病基因被鉴定,包括家族性肝内胆汁淤积症1-3型、Alagille综合征、Citrin缺陷病及各种胆汁酸合成缺陷等。

2010年,王建设教授课题组首次发表了大陆家族性肝内胆汁淤积症病例系列。

研究纳入了24例低GGT胆汁淤积症患者,其中诊断了9例ATP8B1缺陷病(又称FIC1缺陷病,家族性胆汁淤积症1型),发现1热点连锁突变;诊断了7例ABCB11缺陷病(又称BSEP缺陷病、家族性胆汁淤积症2型),报道多种新突变[1]。

2012年又报道13例高GGT胆汁淤积肝病中诊断3例ABCB4缺陷病(又称MDR3缺陷病、家族性胆汁淤积症3型)[2]。

2016年,创新性的开展了Panel测序(能够同时检测出已知大片段插入和缺失),发现多种以往国内没有报道过的疾病。

进展1:新致病基因不断发现对于低GGT胆汁淤积症,以往已经鉴定的基因缺陷能够解释约2/3的低γ-GT胆汁淤积症,仍有三分之一的病因未明。

对于高GGT胆汁淤积症中许多有家族史,但也有相当部分不明原因。

因此,一项重要的任务就是探索这些不明原因胆汁淤积的病因。

2017年,本课题组鉴定了一种新的家族性胆汁淤积症[3],该病的致病基因是MYO5B,定位于染色体18q21.1,编码MYO5B蛋白,隶属于5型肌球蛋白家族。

MYO5B缺陷病又称家族性肝内胆汁淤积症6型,呈常染色体隐性遗传。

主要表现包括复发性及进行性胆汁淤积,伴瘙痒、儿童生长发育迟缓等。

2020年,本课题组又鉴定出了导致γ-GT胆汁淤积症的另一个致病基因--USP53[4],定位于染色体4q26,编码泛素特异性肽酶53(USP53)。

胆汁淤积症诊断标准胆汁淤积症(cholestasis)是指胆汁分泌和排出受阻,使胆汁成分滞留在体内、渗入血液的一类疾病。

病因复杂,可能涉及很多系统,一般可以分为四大类:结构性、代谢性、肝炎和药物诱发。

一、诊断标准1.临床表现胆汁淤积症的临床表现可以分为胆汁性和非胆汁性的症状。

(1)胆汁性症状:主要是体征,常见表现包括肝脏区域疼痛,可以从腹部左右侧,上腹部到肋软骨处感受到,肝脏可以按压增大,及时脾大。

此外,可见发绀、皮肤黏膜及白癜风等症。

(2)非胆汁性症状:肝功能异常及肝性脑病等。

2.实验室检查(1)肝功能指标:如谷丙转氨酶(ALT)、谷草转氨酶(AST)、总胆红素(TBIL)、直接胆红素(DBIL)、谷胱甘肽转移酶(GGT)等。

(2)免疫学检查:检查肝病抗体,如抗凝抗体和原发性肝病抗体。

(3)其他检查:如胆囊、胆道造影、增强CT等可以帮助确定诊断。

3.临床分型胆汁淤积症分为三种基本类型,即非肝炎性胆汁淤积症(NICB)、肝炎性胆汁淤积症(HBV)和慢性病变性胆汁淤积症(CPIB)。

二、诊断方法1.临床检查在发病症状的基础上,首先要进行临床诊断,通过对病史、家族史和体检检查等,推断病因是否为胆汁淤积症。

2.实验室检查(1)总胆红素(TBIL)升高。

TBIL可以衡量胆汁淤积症的程度,正常水平为<18μmol/L。

当TBIL达到24μmol/L以上时,说明疾病发展到了恶化阶段。

(2)直接胆红素(DBIL)升高。

直接胆红素比总胆红素更有参考价值,当DBIL达到8μmol/L以上时,说明胆汁淤积症已发生。

(3)谷丙转氨酶(ALT)及谷草转氨酶(AST)升高。

ALT及AST可以衡量肝细胞损伤情况,一般血液ALT>200U/L、AST>150U/L为高。

3.影像检查影像学检查如肝脏B超、增强CT等,可以显示肝脏淤血、积液,也可以确定胆道结石等。

三、治疗方法1.应用药物(1)抗炎药物:如甘露醇、泼尼松、吗啡、美托洛尔和阿司匹林等,可以控制炎症及减轻疼痛;(2)解毒剂:如乌司他丁、索库溴铵等,可以提高肝脏的抗毒能力,减轻肝脏的损害;(3)降血脂药物:如卡托普利、贝那普利等,可以用于缓解急性胆汁淤积症病人,这些药物可以降低脂肪酸血症,减轻肝细胞损害;(4)肝保护剂:如非特司、肝素等,可以减少炎症反应、促进蒸发及排泄,进而减轻炎症及病理性改变;(5)抗凝治疗:抗凝治疗可以有效减轻凝血障碍引起的血液流变障碍,并可以改善肝细胞损害及功能障碍;(6)手术治疗:对排除肝恶性肿瘤、消除胆癌及胆结石等,均可采用外科手术治疗。

胆汁淤积症诊断标准胆汁淤积症是一种常见的消化系统疾病,主要表现为胆汁淤积,其发病机制与机体免疫功能障碍有关。

目前,胆汁淤积症诊断依据主要集中在临床、肝功能、生化指标及影像学检查等。

本文旨在提供一种胆汁淤积症诊断标准,以便于临床更好地鉴别诊断该疾病。

一、临床胆汁淤积症的临床表现主要包括右上腹部不适、腹泻、腹痛、恶心、呕吐等,可伴有发热、乏力、食欲不振、精神抑郁等症状。

某些患者还可出现皮肤过敏、腹部水肿等症状。

此外,还可观察到腹部包块、肝脓肿或脓肿、腹部肿块等。

二、肝功能肝功能检查是诊断胆汁淤积症的关键检查项目之一,主要检查指标包括谷丙转氨酶(ALT)、谷草转氨酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、总胆红素(TBIL)、胆汁酸(BA)、胆碱酯酶(ALT)等。

其中,ALT、AST均明显升高,ALP也明显增高,而TBIL、BA则有不同程度的降低;ALT与ALP的比值超过正常范围可诊断胆汁淤积症。

三、生化指标生化指标检查是胆汁淤积症诊断的重要参考依据,主要检查指标包括总胆汁酸(TBA)、粗糙胆汁酸(MBA)、全胆固醇(TCh)、氨基酸转运量(AAT)、胆红素(Bil)、胆碱酯酶(BET)等,其中TBA可诊断胆汁淤积症,MBA>5.0mmol/L及TCh/Bil>2.0可诊断慢性胆汁淤积症。

四、影像学检查胆道造影是胆汁淤积症常用的影像学检查方法,可见胆总管、右囊管、肝内胆管等,其左右囊管管腔改变呈现“迷宫形”,胆囊肿大或明显变窄、张口不全,可见胆汁性囊管逆行梗阻或胆汁性块状影等病变,可作为胆汁淤积症的诊断标志。

五、综合分析综合分析上述各检查指标,临床表现及生化指标异常,而肝功能中ALT、AST、ALP均明显升高,TBIL、BA则有不同程度的降低,并且ALT与ALP的比值超过正常范围,生化指标中TBA、MBA、TCh有明显异常,通过影像学检查确诊胆汁淤积症。

总之,以上为诊断胆汁淤积症的标准,主要通过临床表现、肝功能、生化指标及影像学检查等多方面来确定,目的在于让临床更好地判断及治疗该疾病。

胆汁淤积症诊断标准胆汁淤积症是一种疾病,归属于中毒性肝病科,主要表现为胆汁淤积,其病因和发病机制尚不完全清楚。

根据病史、检查以及临床检查结果,胆汁淤积症可以分为急性胆汁淤积症和慢性胆汁淤积症2种类型。

一、急性胆汁淤积症诊断标准1.临床症状患者可出现胆绞痛、发热、恶心、呕吐、食欲减退、腹痛、腹泻等,也可伴有乏力、头痛、肢体乏力等。

2.检查(1)血液检查:血清CK的水平升高,血清AST、ALT的水平升高;(2)肝B超检查:显示出肝区影像增大,环形模糊;(3)肝穿刺:检查出胆汁淤积,并可以检查出细菌性或其他病毒性感染;(4)肝功能检查:显示出肝功能异常,如胆汁酸水平升高,胆固醇水平升高等。

3.可以有助于急性胆汁淤积症的诊断的其他检查(1)EEP:肠道内补液,以观察患者的病情;(2)正常化肝脏脂质:用于改善肝脏细胞受损;(3)细菌和病毒培养:用于诊断病原体感染;(4)胆囊活检:用于诊断胆汁性病变。

二、慢性胆汁淤积症诊断标准1.临床症状患者可出现疲劳、乏力、恶心、呕吐、胆绞痛、腹胀、腹泻等。

2.检查(1)血液检查:血清CK、AST、ALT水平均未异常;(2)肝B超检查:检查出肝区影像可以正常或增大,环形模糊;(3)肝穿刺:检查出轻度胆汁淤积,可以检查出细菌性或其他病毒性感染;(4)肝功能检查:显示出肝功能异常,如胆汁酸水平升高,胆固醇水平升高等。

3.可以有助于慢性胆汁淤积症诊断的其他检查(1)消化道内镜检查:检查出胆囊及胰腺影像,以确定病灶;(2)CT/MRI检查:有助于确定肝脏、胆囊及胰腺影像;(3)肝功能检查:检查出肝脏功能障碍;(4)免疫检查:检查出胆汁性肝炎、胆汁性病变以及病毒感染。

总之,胆汁淤积症是一种复杂的疾病,其诊断需要综合考虑临床病史、检查结果以及临床检查结果。

此外,对于急性胆汁淤积症和慢性胆汁淤积症,还可以进行其他检查,以便确诊。

最后,在做出正确的诊断之前,患者应充分了解胆汁淤积症的病因,并咨询医生,确保最终的诊断结果是准确的。