植物病理学实验实验七、侵染性病害侵染过程的观察

- 格式:ppt

- 大小:7.08 MB

- 文档页数:23

植物病理学实验报告一、实验目的本次实验旨在探究不同病原菌对植物生长的影响,通过观察和分析植物在不同病原菌感染下的生长情况,以及病原菌在植物体内的病征,从而加深对植物病害的认识,为预防和控制植物病害提供实验依据。

二、实验材料与方法1. 实验植物:选择小麦、玉米、番茄和青菜作为实验植物。

2. 病原菌培养:分别培养小麦赤霉病、玉米赤霉病、番茄早疫病和青菜根腐病的病原菌。

3. 实验设计:将实验植物分为对照组和感染组,对感染组进行不同病原菌的接种处理。

4. 观察记录:在病原菌接种后,定期观察并记录植物的生长情况,包括叶片颜色、叶片形态、叶片数量、植株高度等指标。

5. 数据分析:根据观察记录的数据,进行对比分析和统计处理,揭示不同病原菌对植物生长的影响。

三、实验结果1. 小麦赤霉病感染后,植株叶片呈现黄化、枯萎,植株高度显著下降,生长势明显减弱。

2. 玉米赤霉病感染后,植株叶片出现斑点、枯死,植株高度明显减少,导致植株整体生长受到抑制。

3. 番茄早疫病感染后,植株叶片出现黄斑、脱落,植株高度停止生长,部分植株出现逝去现象。

4. 青菜根腐病感染后,植株根系变软、生长停滞,部分植株出现萎蔫甚至逝去。

四、实验分析通过对实验结果的分析,不同病原菌感染后,植物生长状态和表现出明显的差异。

小麦、玉米、番茄和青菜在感染不同病原菌后,均出现各自特有的病征,病原菌对植物的病害效应有明显的种属选择性。

病原菌感染后,植物叶片颜色变化、叶片形态、植株高度等指标的变化,为病害的诊断和鉴别提供了重要的实验依据。

五、实验结论本次实验结果表明,小麦、玉米、番茄和青菜对不同病原菌的感染表现出了明显的病害特征,不同病原菌对植物的影响存在差异。

通过对植物生长指标的观察和分析,可以初步判断病原菌的种属和对植物的侵染程度。

及早发现和诊断植物病害,对于科学合理地进行预防和治理工作具有重要的意义。

六、实验意义本次实验结果为植物病害的研究提供了重要的实验数据和案例,为深入探讨不同病原菌对植物生长的影响,以及病害的预防和控制提供了理论和实验依据。

普通植物病理学实验报告植物侵染性病害侵染过程观察专业:植物保护班级:2010级1班*名:______***____学号:_____********____二零一二年五月九日植物侵染性病害侵染过程观察【摘要】植物侵染性病害的病程一般要经历接触期、侵入期、潜育期和发病四是个阶段。

以小麦白粉病的发病过程为例观察病菌的侵染过程。

小麦白粉病菌以分生孢子接触小麦幼嫩叶片,萌发形成芽管,芽管顶部膨大形成附着包,并在芽管基部产生一个隔膜,在附着包下形成侵入钉侵入寄主表皮细胞,侵入钉的顶部膨大形成吸器中心体,在发育成吸器;吸器菌丝扩展并形成菌丛;菌丝生长一定阶段后产生分生孢子链。

【关键字】植物侵染性病害病程小麦白粉病接触期侵入期潜育期发病期一、目的与要求1.学习植物病原物侵染寄主过程的观察方法2.了解病原物的侵入途径。

二、实验材料与用具小麦白粉病感病品种(繁6或绵阳11号)、盆钵及保湿罩三、内容与方法幼苗准备:(1)75%酒精浸泡3-5min,其目的是消毒和使得胚乳易吸水。

(2)冲去酒精,直至无酒精味。

(3)浸种数小时(4)放于盆钵内,与20℃培养箱中催芽(铺有用水分充分湿润的滤纸)。

(5)在盆钵中播种感病品种,用玻璃罩罩住隔离培养,待幼苗长至2~3叶是备用。

小麦白粉病菌菌种的准备:白粉病菌是专性寄生菌,可在田间采集发病植株叶片或接种在盆钵幼苗上扩大繁殖,接种的前一天先将病叶上的孢子抖落,然后保湿培养,第二天长出新鲜孢子后供接种用。

接种:将上述接种用的病叶在被接种的小盆钵上方抖动,便于分生孢子自然脱落在盆钵中的小麦叶片上,同时咋盆钵旁放一张载玻片,用以检查接种量,接种量控制在10*10倍的显微镜下每个视野25个孢子左右。

管理及取样:接种后加盖玻璃罩继续培养,并分别在于接种后8h、12h、24h、36h、48h、72h和96h剪去2cm长的叶段2~4段/人。

处理和观察:8h、12h和24h取样的叶段采用异丙醇蒸汽使之透明,其余叶段用AA液(冰醋酸:95%酒精=1:1)透明,透明后的叶段用棉兰乳酚油染色,染色后显微镜下观察分生孢子的萌发和侵染过程。

植物侵染性病害侵染全过程

侵染的过程,整个过程可以划分为侵入、潜育和发病三个时期。

侵入期:从病原物萌发开始到建立稳定的寄生关系止。

潜育期:是病原物从寄主夺得生存条件、扩展、发育的时期。

绝大多数真菌和细菌扩展的范围只限于侵染点附近,称为局部侵染,如叶斑病。

与此相反,病原物入侵后便扩展整个植株或植株的绝大部分,称系统侵染,病毒、类菌质体以及少数真菌和细菌的扩展属于这一类,如枣疯病、青枯病、榆荷兰病。

一般来说,局部侵染引起局部性病害,系统侵染引起系统性病害,但也有少数例外。

潜育期长短相差甚远,多数在10天左右。

叶斑病短至数天,枝干病害长约十几天至数十天,活立木腐朽病长达数年至数十年。

发病期:随着病原物侵染的深化,引起寄主外部形态上的变化,即表现出各种症状。

症状的出现标志着一个侵染程序的结束。

看完以上内容,对于植物侵染性病害侵染过程相信大家也有了答案,其实出现这类问题主要还是因为养护不当造成的。

中国农业大学自编教材普通植物病理学实验指导(农学专业用)王海光编二零一一年前言《普通植物病理学实验》本来是《普通植物病理学》的实验教学部分,作为《普通植物病理学》的一部分,不是单独一门课。

学校对本科生教学计划调整之后,《普通植物病理学》的实验教学部分独立作为一门必修课,由原来的18学时,调整为32学时。

该课程的教学目的是使学生从感性上认识植物病害的症状、病害发生规律、主要病原真菌、细菌、病毒、线虫的形态特征等相关知识,掌握植物病害诊断、病原分离、纯化、接种、鉴定等植物病理学研究的常规方法和技术,提高学生的实验能力和实际动手能力,同时,结合实验课程内容培养学生科学的思维方法。

《普通植物病理学实验》根据教学计划、教学要求、实验条件等,共设置了8个实验,每个实验4个学时。

实验材料可能根据实际情况有所调整,实验内容安排顺序也可能根据田间病害发生情况和实验材料的准备情况进行临时性调整。

本实验指导是在去年教学的基础上整理修改编写的,在编写过程中,参考了以往的一些实验指导书和网上的教学资源,在此一并感谢!本实验指导尚显单薄,内容尚欠丰富,在今后的教学中将日臻完善。

编者2011年8月实验课注意事项1.实验课前必须通过实验指导或通过教学网络平台下载课件了解课堂实验内容,明确实验目的,了解操作步骤。

2.按时参加实验课教学,不准迟到。

上课期间注意课堂纪律,严禁喧哗、随意走动等扰乱教学的行为发生。

3.注意实验室安全。

实验时,要严格按照教师要求操作,爱护实验仪器和材料。

遇到仪器发生故障,必须及时报告教师,损坏仪器或用具必须登记。

按照学校有关规定处理或赔偿。

4.实验报告一律用铅笔书写,必须使用学校统一印制的实验报告纸,按时交实验报告。

5.绘图一定认真,不许虚构或艺术加工。

绘图时选用硬度合适的铅笔,笔尖要保持圆滑。

所绘图形的一切特征用线条和圆点表示,线条要光滑、粗细一致,用圆点疏密表示色泽深浅,严禁涂抹,圆点要求大小一致。

图形要求大小适中,各部分结构比例合理,细微部分需放大表示时,可单独绘制。

![[教学研究]植物病害的侵染过程及侵染循环教案](https://uimg.taocdn.com/749d75f9afaad1f34693daef5ef7ba0d4a736d34.webp)

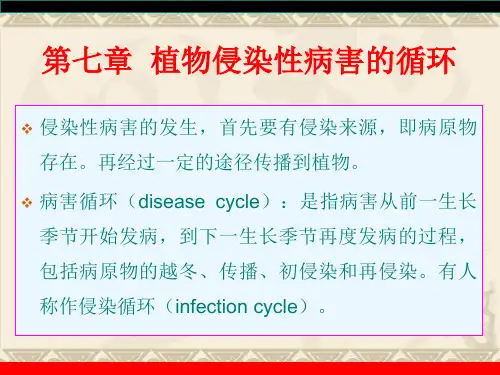

植物病害的侵染过程及侵染循环(一)病害的侵染过程简称病程,指从病原侵入开始,经病原物在寄主体内的扩展,引起寄主一系列病变,直到寄主表现症状,病原开始释放传播体为止的过程。

病程是侵染性病害发生发展的最基本环节,既是病原物侵染致病的过程,又是寄主发生病变而受害或同时发生种种抵抗反应的过程。

病程是个连续过程,为便于研究,人为的分为3个阶段,即侵入期、潜育期和发病期。

1、接触期从病原物同寄主接触到开始萌发入侵称接触期。

接触期的长短因病原物种类不同而有差异。

病毒、植原体和类病毒的接触和侵入是同时完成的,细菌从接触到侵入几乎也是同时完成的,都没有明显的接触期。

真菌接触期的长短不一,一般真菌的分生孢子寿命较短,同寄主接触后如不能在短期内萌发,即失去生命力;而当条件适宜时,孢子在几小时内即可萌发侵染。

在接触期,病原物在寄主体表的活动受外界环境条件,寄主的外渗物质,根周围和茎、叶表面微生物活动的影响。

这些微生物与病原物之间产生明显的颉抗作用或刺激作用。

因此,病原物同寄主植物接触并不一定都能导致侵染的发生。

2、侵入期从病原物开始侵入寄主植物到侵入后建立寄生关系为止的一段时间。

这段时间的长短,各种病害不尽相同。

病原物在侵入寄主的过程中,必须克服寄主的抵抗才能侵入。

不同的病原物其侵入途径和侵入条件不同。

伤口侵入伤口的种类很多,如修枝伤、叶痕、虫伤、灼伤、冻伤及机械损伤等。

病毒和植原体从伤口侵入,寄生性较弱的细菌如棒杆菌、野杆菌、欧氏杆菌多从伤口侵入,许多兼生真菌也从伤口侵入,内寄生植物线虫多从植物的伤口和裂口侵入。

自然孔口侵入有些真菌可以从气孔、皮孔、水孔、蜜腺等自然孔口侵入。

如锈菌的夏孢子,许多叶斑病的病原菌都是从气孔侵入的。

寄生性较强的细菌如假单孢杆菌、•黄单胞杆菌多从自然孔口侵入,少数线虫也从自然孔口侵入。

直接侵入真菌孢子萌发以后,可借助芽管的机械压力或酶的分解能力,直接穿透表皮层和角质层而侵入植物体内。

大多数锈菌的担孢子都能钻透角质层而侵入。

植物侵染性病害侵染过程观察摘要:本试验对小麦白粉菌对小麦的侵染过程做了观察,接种12h左右孢子萌发形成芽管,24h左右形成附着孢,48h左右形成侵入钉,72h左右形成吸器,96h左右形成分生孢子链,即接种后第5天小麦幼苗叶片出现明显病征。

关键词:小麦;小麦白粉菌;侵染植物侵染性病害是一类由生物因子,即生物病原物或简称病原物引起的病害。

侵染性病害具有特定的侵染过程,其最大的特点是具有传染性。

植物侵染性病害的病程一般要经过接触期、侵入期、潜入期和发病期四个阶段。

小麦白粉病是重要的小麦病害,危害严重而且难以防治。

在发病时,小麦叶片上会出现白色粉末状霉点,因此称为“小麦白粉病”。

该病菌的发病与环境有很大关系,在小麦拔节期潮湿阴凉的情况下容易流行,但雨水过多反而不容易传播,同时氮肥施用过多,种植太密都会加重病害。

该病菌主要危害小麦植株叶片和茎秆,发病严重时颖壳和芒也会受害,将严重影响产量,甚至影响小麦品质。

我国山东沿海和云、贵、川一带是小麦白粉病的主要发病点,近些年在东北、华北、西北小麦种植区在逐年加重。

小麦白粉菌侵染小麦幼苗的过程是:分生孢子接触小麦叶片后萌发形成芽管,芽管顶部膨大形成附着胞,并在芽管基部产生一个隔膜,在附着胞下形成侵入钉侵入寄主表皮细胞,侵入钉的顶部膨大形成吸器中心体,再发育成吸器;吸器吸收营养后供表面菌丝生长,又由菌丝再侵入寄主表皮细胞形成次生吸器,如此反复多次菌丝扩展并形成菌丝;菌丝生长一定阶段后产生分生孢子链。

1材料与方法1.1材料小麦白粉病感病品种(由植物病理试验室提供)、盆钵及保湿罩1.2.1幼苗的准备:在盆钵中播种感病品种,在恒温箱中隔离培养,待幼苗长至2~3叶时备用。

1.2.2小麦白粉病菌菌种的准备:白粉病是专性寄生菌,可在田间采集发病植株叶片或接种在盆钵幼苗上扩大繁殖,接种前将病叶保湿培养,第二天长出新鲜孢子后供接种用。

1.2.3接种:将上述供接种用的病叶在被接种的小麦盆钵上方震动,便分生孢子自然脱落在盆钵中的小麦叶片上,同时在盆钵旁放一张载玻片,用以检查接种量,接种量控制在10×10倍的显微镜下每个视野25个孢子左右。

植物病理学实验报告植物病理学实验报告植物病理学是研究植物疾病的科学,通过实验研究可以更好地了解植物疾病的发生机理、病原菌的侵染方式以及植物的抗病机制。

本实验旨在探究植物病原菌在不同环境条件下对植物的侵染能力以及植物的抗病能力。

实验一:病原菌的侵染能力在这个实验中,我们选择了常见的一种病原菌Xanthomonas oryzae pv. oryzae (水稻白叶枯病菌)作为研究对象。

我们将病原菌分别接种在不同的培养基上,包括富含营养的琼脂培养基和缺乏营养的琼脂培养基。

结果显示,病原菌在富含营养的琼脂培养基上生长得更好,并且形成了菌落。

而在缺乏营养的琼脂培养基上,病原菌的生长受到了抑制。

进一步的实验表明,病原菌在富含营养的环境中对植物的侵染能力更强。

我们将病原菌接种在水稻叶片上,发现在富含营养的环境中,病原菌能够迅速侵染并引起病症。

而在缺乏营养的环境中,病原菌的侵染能力明显减弱。

实验二:植物的抗病能力在这个实验中,我们选择了水稻作为研究对象,探究其抗病能力。

我们将病原菌接种在不同品种的水稻上,并观察病症的发展情况。

结果显示,不同品种的水稻对病原菌的抵抗能力存在差异。

一些品种表现出明显的抗病性,病症发展缓慢,甚至没有明显的病症出现;而另一些品种则容易被病原菌侵染,病症发展迅速。

进一步的实验表明,植物的抗病能力与其免疫系统的活性有关。

我们通过测定不同品种水稻的抗氧化酶活性和抗氧化物含量,发现抗病性较强的品种具有更高的抗氧化酶活性和抗氧化物含量。

这表明植物的抗病能力与其抗氧化能力密切相关。

结论通过本实验,我们可以得出以下结论:1. 病原菌的侵染能力受到环境条件的影响,富含营养的环境有利于病原菌的生长和侵染。

2. 植物的抗病能力与其免疫系统的活性有关,抗病性较强的植物具有更高的抗氧化酶活性和抗氧化物含量。

这些结论对于我们进一步研究植物病理学以及培育抗病品种具有重要的指导意义。

通过深入了解植物病原菌的侵染机制以及植物的抗病机制,我们可以更好地预防和控制植物疾病的发生,为农业生产提供保障。

侵染性植物病害的诊断流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!侵染性植物病害的诊断流程如下:一、病害症状观察1. 观察植物的整体生长状况,了解病害对植物生长的影响。

植物病原真菌侵染过程的组织病理学观察一、目的要求学习组织整体透明染色技术和荧光染色技术,观察病菌在组织中的扩展过程和主要组织病理学特点,以增强学生对病原真菌侵染过程的了解。

二、基本原理病原真菌侵染过程的组织病理学观察常用组织整体透明染色技术和荧光染色技术。

组织整体透明的常用方法包括水合氯醛透明、甘油乳酸液水合氯醛透明、乳酸透明和吡啶透明等方法。

1.水合氯醒透明将小块组织在等量的酒精(95%)和冰醋酸混合液中固定24h,然后浸在饱和的水合氯醛水溶液中。

待组织透明后取出用水洗净,经稀苯胺蓝的水溶液染色后,用甘油浮载镜检。

2.甘油乳酸液水合氯醛透明将小块标本或切片放在酒精和冰醋酸的混合液中固定,待叶绿素褪去后,标本移在载玻片上;加含有1%酸性品红的甘油乳酸液几滴染色,徐徐加热到发烟为止。

然后,除去残余的甘油乳酸液,加几滴不含染料的甘油孔酸液(并加热),洗去多余的染料,移在水合氯醛的饱和溶液中,组织透明后即可检视。

如要永久保存,可以用水合氯醛的饱和溶液作浮载剂,用贴金胶水或磁漆等封固。

3.乳酸透明病组织在乳酸(75%)中浸几天后即透明,组织中有颜色的菌丝体和子实体都可以看到。

病菌结构如果是无色的,可用加0.5%~1.0%苯胶蓝的甘油乳酸液染色中检视。

4.吡啶透明小块叶片浸在吡啶中,很快即可褪色和透明,经过水洗或者直接放在甘油乳酸液中检视。

组织整体透明染色技术常用于在组织和细胞水平观察病菌的扩展过程。

该法适于进行组织中病菌菌丝扩展的定量研究,可以揭示寄主和病原物相互作用的时空变化动态。

但该法难以区分细胞的病理性坏死和机械创伤。

荧光染色技术则能克服这一缺点,能更准确、快速地观察组织中病菌菌丝的扩展情况。

组织荧光染色技术是研究病菌与其寄主之间相互关系的较为理想的方法。

三、材料、试剂与仪器1.小麦品种和锈菌菌种供试品种由锈菌生理小种鉴别品种中或当地栽培品种中选取。

试验菌种可以是小麦三种锈菌(秤锈菌、叶锈菌、条锈菌)中的任何一种。